Título: Livro de Vozes e Sombras

Autor: João de Melo

Editora: D. Quixote

Páginas: 384

Preço: 17,90€

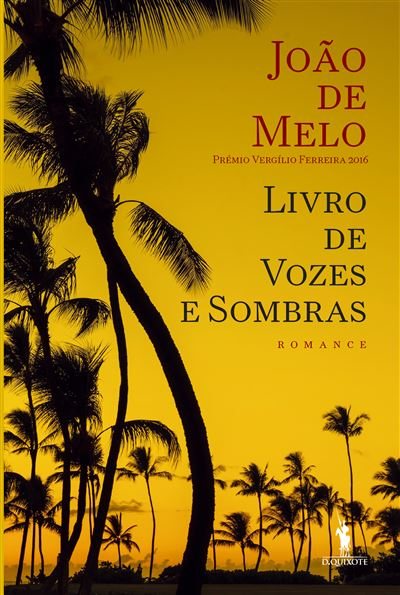

A capa de “Livro de Vozes e Sombras”, de João de Melo (D. Quixote)

Livro de Vozes e Sombras, de João de Melo, foi publicado em junho pela D. Quixote. É um projeto ambicioso, através do qual o autor faz uma revisitação literária das aspirações revolucionárias do pós-25 de Abril e da Frente de Libertação dos Açores (FLA), que queria um arquipélago independente.

Cláudia Lourenço, jornalista, é enviada a São Miguel em nome do jornal Quotidiano. O objetivo é entrevistar Mariano Franco, ex-operacional da FLA, obtendo informação, ou a sua versão, sobre o independentismo insular durante a revolução.

Franco é enigmático, concede-lhe a entrevista nos seus termos, depois de a isolar num cenário de quase intimidação. No livro, a entrevista compõe-se mais de um longo monólogo em que Franco apresenta a sua versão como lhe convém. Cláudia Lourenço escuta-o e aponta-o, e a partir daí vêm descrições brutas de um processo de descolonização, com uma linguagem literária precisa, violenta quando lhe cabe a violência, doce quando lhe cabe a calma.

O ponto de vista não apenas coloca os Açores no centro da narrativa como não se coíbe de mostrar um projeto assente nuns pilares que servem para mascarar outros. Portugal havia entrado na sua espiral revolucionária, ao mesmo tempo que descolonizava as outras terras, nascendo aí a ideia separatista dos Açores. Partindo da história da FLA, João de Melo adentra na ditadura, nas guerras coloniais em África, no processo de descolonização e na vida dos retornados.

O que tem muita graça, num livro que se propõe mexer em tantos dos pilares da história portuguesa do século XX, é que o autor o tenha feito sem aspiração pedagógica, não transformando o leitor no recetáculo de uma lição. Por outro lado, as longas passagens descritas por Mariano, ao invés de serem verdades incontestáveis, são logros. E este não apenas os arquiteta como chuta para canto qualquer descrição do movimento separatista que o comprometa. David Matos, diretor do Quotidiano, virá a perguntar a Lourenço onde estão “a história das armas”, “as tareias que ele deu a torto e a direito”, “as sovas que mandou à canalha dele dar nos militantes da esquerda política”, “os concluios da FLA com os “fachos” independentistas da Madeira” (p. 357-358).

João de Melo conseguiu trazer Portugal e o Estado Novo para o centro da narrativa sem ser panfletário. Aliás, tal fica evidente na forma como deixa este Mariano Franco falar, mostrando a sua brutalidade sem entender que é bruto. Para mais, a assumpção de um estado de alma da personagem não é tratada com pó de arroz. Há uma violência na voz racista que ainda se agiganta com um exímio cuidado de linguagem. Este cuidado não passa por uma sobreposição do estilo à linha narrativa, mas pela opção de uma escrita literária, escorreita e, em simultâneo, densa que João de Melo mantém até ao fim.

Numa escrita caleidoscópica que toca em várias geografias e em personagens diferentes, reais e bem urdidas, vai-se ao cerne de quem, pilhando, matando, violando, julga, ou pelo menos afirma, proceder bem. As histórias de violações e de imposição de uma língua e de uma religião, a pilhagem dos terrenos e das gentes, ficam mascaradas de um intento civilizacional no que mais não é do que a imposição de uma civilização:

“Muito mais nós, cristãos, ensinámos a essa gente remota – a cozinhar os alimentos e a temperá-los, a comer não com as mãos sujas de lama, mas lavadas e afeitas à colher e ao garfo; até os ensinámos a não andarem nus, a esses símios, tal e qual os pôs Deus no mundo: vestidos como gente que se preza do seu corpo e da sua individualidade” (p. 44-45)

Franco advoga ainda o fim da colonização como uma “tragédia dos africanos”, que tiveram “de aprender tudo de novo, a começar pelo engano ilusório de se dizerem independentes” (45). Claro que esta pretensa preocupação mais não é do que desejo obtuso de domínio. Não interessa a esta personagem o desenvolvimento económico daquele lugar em que, para si, a pilhéria deve imperar. Interessa-lhe dominá-lo, como se verá na cena em se enfurece com um nativo, porque o outro não fala português, respondendo-lhe “numa língua de trapos, meio gritada, meio enrolada e tom de atropelo”, deixando-o “ofendido com o facto de o bandido do terrorista nem ao fim de cinco séculos falar a minha língua” (p. 53). E interessa-lhe humilhar, já que o flagela com a chibata.

João de Melo deixa claro o abismo entre um “nós” e um “outro” que tem de ser clivagem para que as atrocidades possam ser justificadas, ou não encaradas como desumanas porque não se assume o outro como humano igual. Talvez como uma espécie intelectualmente indigente, culturalmente pobre, subindo à custa dos colonizadores – com os seus beneplácito e benevolência – a escadaria da humanização e da civilização.

Os fios da narrativa desdobram-se ainda em descrições pungentes e em outras personagens que trazem a história do sindicalismo e da edificação da liberdade, assim como o lugar dos retornados na sociedade portuguesa. Problematizando a identidade nacional, e num contexto em que a literatura portuguesa parece ceder ao projeto literário de um “eu” qualquer, seja em estratégias de auto-ficção ou de romances escritos na primeira pessoa, e por força mais limitados na sua narrativa, João de Melo mostra o vigor de um projeto literário que assume a história de um país como tema.