Numa recente entrevista concedida a Sergio Vila-Sanjuán no Museu de Palma, o escritor espanhol Pablo d’Ors descreveu o seu livro Espanto e Encantamento como uma “epopeia do diminuto” baseada na contemplação e engrandecimento das pequenas coisas. À primeira vista, a proposta ficcional tem interesse; o seu efeito, contudo, fica aquém do esperado.

A estratégia ficcional deste romance é conhecida e costuma ser associada ao espírito dos escritores e dos pintores: observar uma coisa e descobrir nela uma outra, tudo por meio de uma atitude contemplativa que funciona como uma espécie de ponte entre o prosaico e o belo de um só objecto — um exercício, enfim, relacionado com a frase feita segundo a qual a beleza está nos olhos de quem vê. Para o efeito, já se sabe, convém ao artista preferir o silêncio ao barulho, a quietude ao alvoroço, a paciência à pressa, a concentração à dispersão, e mais uma série de binómios destinada a traçar a linha que separa os contemplativos dos comuns mortais.

Alois Vogel é a personagem principal do romance de Pablo d’Ors, e parece ser o herói indicado para cumprir a mencionada estratégia. Neste livro, o que lemos são as memórias que escreveu acerca da sua experiência de vinte e cinco anos como vigilante do Museu dos Expressionistas em Coblença, cidade alemã onde nasceu. O seu objectivo é claro do início ao fim: demonstrar, através dos episódios “insignificantes” (p. 24) da vida, o brilho “da pérola que se esconde dentro do quotidiano e do milagre do banal” (p. 291). Contemplativo, é ele quem exerce, sobre o tal “diminuto”, o engrandecimento proporcionado pela observação.

Nessas memórias, Vogel vai descrevendo a monotonia dos dias maioritariamente passados entre a sua casa, uma taberna e o museu, locais onde foi desenvolvendo as suas preferências: desvaloriza o barulho, afirmando não encontrar “nada tão respeitoso e sonoro como o silêncio” (p. 240); glorifica a quietude, garantindo que todos os movimentos ao longo da vida têm o único objectivo de “aprender a estar quieto” (p. 243); e não hesita em assinalar o perigo da dispersão: “cada vez entendo menos por que motivo se visita os museus tão depressa, por que motivo se esforçam todos por ver o maior número possível de quadros se a melhor forma de ver um museu — qualquer que ele seja — é contemplar só um quadro, só um” (p. 264).

De ocorrências aparentemente desprovidas de interesse — como, por exemplo, o voo de uma mosca ou o depósito de objectos deixados no bengaleiro pelos visitantes do museu —, Vogel extrai epifanias e conclusões ocultas. Na mosca, que pousa numa das pinturas expressionistas, o narrador encontra conclusões sobre a dimensão transcendente da cor, da forma e do voo, bem como a entusiasmante possibilidade de todas as outras moscas de todas as outras salas do museu: “na realidade, não acho que tenha havido um ato mais religioso na minha vida do que o da contemplação daquela mosca”. No bengaleiro, Alois descortina o género e estrato social dos visitantes do museu, e inclusivamente os seus “pormenores físicos” e “temperamentais” (p. 205).

Como estes dois episódios, poder-se-ia escolher qualquer outro dos sessenta e sete espalhados pelo livro, que o ponto iria dar ao mesmo. Em todos eles, há uma espécie de processo de iluminação dividido em três actos: (i) Vogel está sempre atento ao detalhe; (ii) esse detalhe é sempre o mais quotidiano possível, porque “qualquer visitante — e com mais razão os vigilantes — sabe que o menos atrativo dos museus de pintura são as pinturas” (p. 288); (iii) na observação desse detalhe, Vogel encontra sempre outra coisa, a beleza, “o verdadeiro espectáculo” (p. 226). A técnica narrativa é esta, sempre esta, capítulo após capítulo, episódio após episódio.

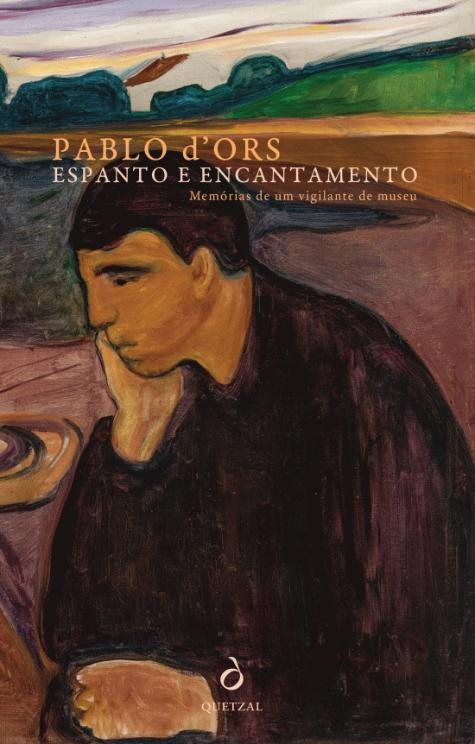

Título: “Espanto e Encantamento. Memórias de Um Vigilante de Museu”

Autor: Pablo d’Ors

Tradução: Cristina Rodriguez e Artur Guerra

Editor: Quetzal

Páginas: 368

Vogel interage e fala sobre outras personagens, colegas ou visitantes do museu, mas sobre elas não sobra nada de narrativamente aproveitável, nada além da sombra de uma instrumentalização que vão sofrendo a favor do narrador: aparecem e desaparecem da história sem outra função que não seja a de servir as observações filosófico-metafóricas do vigilante.

Não havendo personagens, não há enredo nem arco narrativo. Este tipo de omissão está longe de significar um problema em si mesmo na literatura em geral, mas, no caso concreto deste romance, evidencia a seguinte fragilidade: tudo o que se lê, em cada um dos sessenta e sete subcapítulos, é apenas uma variação de uma mesma ideia, repetida até à exaustão: descobrir “o espantoso mundo das pequenas coisas” (p. 168). E se, por hipótese, se argumentar que esta estrutura narrativa (parda, plana, parada) é assim porque assim serve a mensagem do texto (pró-contemplação, pró-paragem, pró-diminuto), deve então contra-argumentar-se que o efeito seria mais eficazmente alcançado através da redução das trezentas e muitas páginas para um conto de dez. O mais provável, porém, é que essa amputação não bastasse para salvar a obra, que falha em vários outros aspectos.

Um desses aspectos prende-se com aquilo a que podemos chamar de pecado da explicação excessiva. Cada um dos episódios é finalizado com um esclarecimento semelhante ao de um professor da primária que elucida a “moral da história” acabada de contar aos alunos. Para piorar, muitas dessas explicações surgem neste livro apresentadas sob a forma de lugar-comum, como no episódio em que, depois de observar longamente uma taberneira gorda e desajeitada mas apesar de tudo gentil, o narrador conclui, genial e originalmente, o seguinte: “também por trás do feio se esconde o bonito” (p. 102).

Impede-se, deste modo, toda a criatividade interpretativa ao leitor, que vê episódios potencialmente interessantes transformados numa oportunidade de silêncio desperdiçada, como na vez em que, depois de fazer uma biblioteca no quarto de casa que era destinado ao filho (que não teve), o narrador se põe a explicar (como se o leitor não tivesse percebido, ou como se não lhe fosse permitida a associação autónoma de ideias) que “é de supor que tenha substituído as crianças pelos livros ou que os livros fossem as crianças que eu podia ter, dado que não me tinham sido concedidos os naturais ou biológicos” (p. 218).

Este pecado da explicação excessiva funda, aliás, uma irónica contradição narrativa, tendo em conta que o próprio narrador repete muitas vezes o valor inerente ao mistério: “Na realidade, tudo é mistério, só se pode viver quando tudo é mistério; quando não é mistério, é insuportável” (p. 291). E que mistério é que restará a esta obra, depois de tantos esclarecimentos?

A esta contradição vão-se somando outras, de detalhe, como a opinião que Vogel formou, após duas décadas e meia de trabalho, acerca dos visitantes. Por um lado, acusa-os de desatenção e desinteresse pela arte, quando diz que “«Aborrecimento» e «museu» são sinónimos para grande parte da população alemã” (p. 291), ou quando, sarcástico, sublinha o facto de a sala do museu mais visitada ser a dos souvenirs. Por outro lado, sem qualquer alteração justificativa na história, o narrador pasma-se com o impacto que os quadros expressionistas provoca no rosto dos visitantes: “depois de terem visto obras de Dix, Schad, Beckmann, Matisse e Mondrian, a expressão dos visitantes era diferente da que tinham antes de as terem visto. […] Agora posso dizê-lo: a maioria dos rostos que vi ao longo da minha vida estiveram sob a influência de Klee, Beckmann e Kokoschka, pelo que devo concluir que vi sempre rostos muito espiritualizados” (p. 83). Como é que alguém que despreza a arte pode ser influenciado ou impactado por ela?

Este Espanto e Encantamento desencanta também pela rectidão exagerada do narrador, aborrecido como todos aqueles que se penteiam antes de começarem a escrever sobre si mesmos. Dele não se vislumbra a ponta de um defeito, de uma maldade, de uma pata na poça. Considera-se feliz e não vê senão beleza e benignidade no mundo. São vários os parágrafos que se poderiam escolher para exemplificar esta natureza plana do personagem principal. Este, que surge quase no final como uma síntese do espírito que norteou a escrita das suas memórias, diz assim:

[…] eu escrevi somente sobre o bem, porque o bem é o quotidiano. Pelo contrário, quase todos preferem escrever sobre o mal; gostam de se fixar no infrequente e no violento. Aqueles que veem sobretudo o mal (pobres coitados!) são míopes, cegos! Só veem os fogos de artifício; só ouvem o estrondo das explosões, incapazes de apreciar a sabedoria do silêncio e do pequeno, que é sempre o essencial” (p. 345).

Uma frase de André Gide bastaria para explicar o problema: é que a má literatura é feita de bons sentimentos, sobretudo se aos bons sentimentos não se juntar pelo menos a miragem ou o questionamento dos maus, tão verdadeiros quanto inelutavelmente característicos da natureza humana.

Num dos episódios, Alois Vogel descreve a pintura O Equilibrista, de Paul Klee, como uma reprodução para a qual nunca se cansou de olhar, “certamente porque reflecte como nenhuma outra o meu estado espiritual” (p. 85/86). Essa identificação não pode deixar de nos surpreender. É que o mencionado desenho, que retrata um homem equilibrando-se na corda bamba, personifica exactamente aquilo que este livro não tem: a tensão necessária à criação artística — entre o mais e o menos, entre a luz e o escuro, entre o bem e o mal. Ora, como é que o narrador tenciona rever-se no equilibrista do pintor suíço-alemão se da contemplação que faz do mundo não consegue extrair nada para além do bem do quotidiano? Nestas suas memórias, repetidas e auto-explicativas, não há tensão nem maus sentimentos. Trata-se de um romance plano e sem cordas bambas, e talvez por isso não seja possível encontrar o seu valor.

O autor não escreve segundo o novo acordo ortográfico