Para os mais desatentos, o termo “Machine Learning” invoca um acorde de banda sonora de ficção cientifica. Num jornal respeitável, o “learning” leva aspas, relegando cautelosamente a expressão à lista de metáforas infelizes que o mundo da ciência e tecnologia adopta regularmente, dando ares de algum desdém pelo fenómeno original, com o qual a descoberta ou invenção tem em comum apenas algumas características superficiais. Respeitemos, por agora a convenção.

No entanto, a resposta à pergunta “as máquinas já aprendem em 2018?” tem de ser a irritante e lacónica réplica “o que é aprender?”.

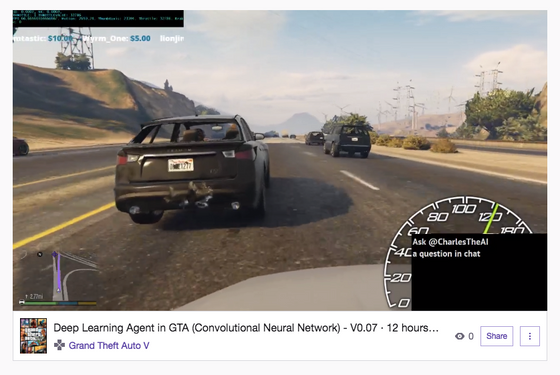

O termo “Machine Learning” foi cunhado há décadas para descrever ideias que a maioria (o autor incluído) não tem conhecimento matemático para manipular criticamente. Hoje, no entanto, quem está de fora ficaria chocado com a trivialidade desta ferramenta nos meios informáticos, onde mesmo sem lhe conhecer os mecanismos internos, já ninguém ouve o acorde de ficção científica quando um miúdo publica um vídeo com o seu modelo a jogar Grand Theft Auto (GTA).

Algoritmos de “Machine Learning” aprendem jogos de vídeo dos humanos sem lhes explicarem as regras. Os clássicos do Atari já foram todos vencidos pelo mesmo algoritmo.

Abusiva ou não, a metáfora é útil porque se distingue do paradigma clássico de programação em que se fornecem regras explícitas para operar em dados de entrada, produzindo dados de saída. Ao invés, fornece-se um conjunto de treino contendo dados de entrada e correspondentes dados de saída, sendo a tarefa do programa extrair daí as regras implícitas, através de processos matemáticos re-iterativos cuja complexidade e imensidão escapam, a certos níveis de detalhe, aos próprios programadores.

Por agora, a maioria dos sistemas de “Machine Learning” tem de ser alimentada por grandes quantidades de dados de treino, ao contrário de nós, que em criança só tivemos que ver um exemplo de triângulo para passar a reconhecer todos os outros com facilidade. E aqui reside a paz precária de muitos.

Saltemos desta complexidade para a do mundo natural. É que os genes das flores “querem” ser passados para novas flores (outras aspas importantes estas que rodeiam o “querer” dos genes, ou será o da vida, ou o da informação…) e por isso fazem tudo para aumentar as suas chances de reprodução. Alguns conferem às flores características que atraem insectos, enganando-os com néctares doces ou parecenças com possíveis parceiros sexuais.

Os insectos são, assim, atraídos a pousar e contactar com o pólen, logo partindo para outra flor, e logo voltam a ser enganados deixando algum do pólen, trabalhando assim involuntariamente para a reprodução dos genes que deram origem a esta complicada teia. Isto aconteceu pela primeira vez por acaso e hoje é um dado adquirido nesses ecossistemas porque potenciou o sucesso reprodutivo desses genes.

Também por acaso, há cerca de 10 anos atrás, um programador criou um botão de “Like” numa rede social e o néctar da aprovação social soube-nos tão doce que hoje em dia o mundo desenvolvido gasta uma boa parte do nosso tempo e energia a colhê-lo com “conteúdos” da sua vida individual e colectiva, sem reparar que talvez estejamos inadvertidamente a servir os interesses de uma orquídea invisível. Andamos, a cada momento, mais do que a registar a realidade a catalogá-la por “hashtags” e a anotá-la com as nossas preferências e sentimentos.

Por estes dias as mulheres estão objectivamente mais zangadas que os homens, nos EUA. A Internet sabe-o.

De volta à questão inicial, Shopenhauer avisa-nos: “Toda a gente toma os limites da sua visão pelos limites do mundo.”

Pode ser que as máquinas ainda não aprendam como nós, mas talvez tenhamos que começar a moderar o nosso orgulho antropocêntrico, sob pena de nos estar a escapar tragicamente uma das mais importantes narrativas da história. Se aprender é afinal um processo de reconhecimento de padrões e generalização da informação, então as máquinas já o fazem em 2018 com elevado grau de sucesso, nalgumas áreas superior ao nosso, noutras a caminhar para lá rapidamente.

O ritmo só tende a acelerar já que estamos, desde o primeiro “Like” a fornecer diligente e inocentemente (como insectos) as primeiras lições sobre o mundo e sobre nós próprios a uma Máquina global a que ainda vamos anacronicamente chamando Internet.

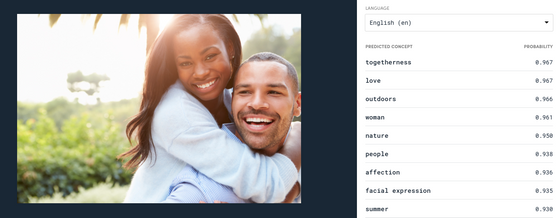

Algoritmo de “Machine Learning” reconhece, numa foto que nunca viu, o conceito de amor com 97% de certeza. Natureza, afecto, Verão: conseguiria o leitor inferir mais desta foto que a máquina?

É por isso que os mais influentes tecnologistas do nosso tempo se têm esforçado por chamar a atenção a revolução em curso no mundo da inteligência artificial. Dois nomes a destacar, por não terem nada a ganhar com suscitar reservas quanto à evolução tecnológica: Bill Gates e Elon Musk, este último com mais urgência, ou não necessitasse já hoje de ensinar aos seus Tesla alguns valores morais a ter em conta num acidente.

A um admirador de Agostinho da Silva surge a reflexão: o que dirão agora os que o olharam como um amável louco quando, em 1990, em entrevista a Herman José, falou com certeza em carros que se guiariam sozinhos? Talvez estejam agora prontos para levar a sério a sua visão de que a tecnologia porá, no nosso tempo de vida, um fim à “guerra contra a escassez” que a humanidade combate desde a revolução agrícola e com isso o fim das grilhetas do trabalho meramente produtivo, libertando cada um para cumprir a sua natureza de “poeta à solta”.

Mas mais do que a revolução económica e laboral, há que olhar desde já para além desse horizonte, onde reside uma questão bem mais profunda: quem seremos nós quando as máquinas escreverem melhor poesia do que nós?

Desafio o leitor adivinhar se cada um destes poemas é escrito por um humano ou por um programa de computador.

Nascido em 1987, José Maria Pereira é Mestre em Música pelo Conservatório de Roterdão, tendo também frequentado o curso de Engenharia Electrotécnica e de Computadores da FCT-UNL.