Índice

Índice

Daisy Bell: Uma bicicleta para dois

Lembram-se de “2001: Odisseia no espaço” (1968), quando HAL 9000, o computador da missão a Júpiter, começa a mostrar pequenas falhas de funcionamento e a tripulação da nave decide desligá-lo? HAL, que é mais autónomo e expedito do que os astronautas julgam, é capaz de decifrar as conversas dos astronautas observando os seus lábios e decide opor-se a tal desígnio, matando toda a tripulação. Quase que o consegue, mas um dos astronautas, Dave Bowman, escapa às armadilhas de HAL e acede ao “cérebro” do computador e começa a desligar os vários módulos que o compõem. À medida que o faz, o discurso de HAL vai perdendo articulação e, quando já restam poucos módulos activos, começa a desfiar recordações de infância que, obviamente não lhe podem pertencer – HAL “lembra-se” de que o seu professor, o Sr. Langley lhe ensinou a cantar uma canção, “Daisy Bell”, que o computador se propõe cantar para Dave, mas que já não é capaz de terminar, pois Dave acaba por desligar os últimos módulos.

[2001: Odisseia no espaço: O canto do cisne de HAL]

https://youtu.be/OuEN5TjYRCE

Esta cena não brotou por geração espontânea na mente do escritor e argumentista Arthur C. Clarke: em 1961, este tinha assistido a uma demonstração pioneira de síntese vocal nos Laboratórios Bell em que pela primeira vez um computador cantou uma canção. A máquina em questão foi um IBM 704 (e note-se que as letras H-A-L são as que precedem no alfabeto as letras I-B-M) e a canção escolhida foi “Daisy Bell”.

Partitura de “Daisy Bell (bicycle built for two)”, canção publicada em 1892 por Harry Dacre

O filme de Stanley Kubrick não explicita a razão de HAL começar a descarrilar, mas o romance de Arthur C. Clarke que lhe serviu de base explica que o computador é incapaz de gerir um conflito interno: por um lado foi programado para prestar toda a informação e assistência aos astronautas, mas por outro não pode revelar-lhes a verdadeira finalidade da missão a Júpiter. Seja como for, quer no romance quer no filme, o episódio é uma interessante reflexão sobre a natureza essencial do ser humano e das fronteira entre humanidade e inteligência artificial.

[Uma interpretação mais canónica de “Daisy Bell”, por Nat King Cole, em 1963]

“Daddy’s car”: O princípio de uma nova era?

Um computador que canta pode ser visto por alguns como uma razoável demonstração de sensibilidade artística e vida emocional, mas haverá quem argumente que também os canários cantam sem que nisso esteja envolvida arte ou emoção. Já compor música parece ser uma actividade inequivocamente humana, mas ao mesmo tempo envolve, pelo menos nalguns tipos de música, uma forte componente matemática. É pois natural que muita investigação no domínio da inteligência tenha sido dirigida nesta direcção, pelo que, periodicamente, surgem notícias de que um grupo de investigadores desenvolveu um programa capaz de compor música. Após o espanto inicial, este avanço revolucionário que parece desafiar a humanidade naquilo que ela tem de mais humano – perdoe-se o pleonasmo – é rapidamente esquecido, de forma que, quando passado um ano ou dois, um outra equipa de investigadores (ou a mesma, usando agora os serviços de outra agência de comunicação, mais agressiva ou com melhores contactos) anuncia triunfo idêntico, volta a ocorrer novo surto de pasmo.

A semana passada foi a Sony a reclamar que um sistema de inteligência artificial seu, conhecido como FlowComposer (um variante das FlowMachines), no CSL (Computer Science Laboratory), em Paris, foi o primeiro a compor uma canção pop. O sistema foi alimentado com 13.000 partituras pop e jazz de variada natureza e é capaz de usar essa base de dados para compor em diversos estilos. A partitura assim gerada é depois processada por outro sistema de inteligência artificial, o Rechord, que “cola” sobre ela pequenos trechos de canções pop pré-existentes. Se há alguma coisa surpreendente neste anúncio de mais um triunfo da inteligência artificial é que esta já tenha considerável experiência no domínio da composição erudita e só agora chegue à canção pop.

Consta que para este primeiro ensaio, “Daddy’s car”, o FlowComposer foi instruído para fazer algo ao estilo dos Beatles – e efectivamente tem algo de beatlesco, embora as harmonias vocais soem mais a Beach Boys.

[“Daddy’s Car”, a canção pop do FlowComposer]

O opus 2 do FlowComposer foi “Mr. Shadow”, moldado, diz-se, ao estilo dos “compositores clássicos americanos” (significando com isto Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter e similares). Ao contrário de “Daddy’s car”, que parece um produto acabado, “Mr. Shadow” tem uma aparência mecânica, plastificada e tosca, pelo que é difícil perceber nela os traços de Gershwin ou Porter.

[“Mr. Shadow”, a segunda canção do FlowComposer]

Mas nesta “estreia mundial” a máquina não dispensou intervenções humanas, já que a letra, os arranjos e a produção são obra humana, mais precisamente do compositor Benoît Carré (que já compôs para vedetas como Françoise Hardy e Johnny Hallyday). Ora, arranjos e produção não são nada de despiciendo na música pop (ver Ei! Essa canção é minha!) e podem significar a diferença entre uma mistela soporífera e uma obra-prima. De qualquer modo, a Sony está tão confiante nas suas máquinas que já anunciou que irá lançar em 2017 um álbum inteiro de canções compostas sem intervenção humana – e atendendo ao nível das letras da maior parte das canções pop, não é difícil conceber que uma máquina seja capaz de recombinar inanidades e lugares-comuns suficientes para gerar uma letra ao nível de um “clássico” como “I just want to make love to you”.

O laboratório Sony CSL já tinha feito incursões no jazz em 2014, ao que consta criando “música impressionante” [sic] “ao estilo de Charlie Parker”. Não sendo possível encontrar vestígios de tal portento, contentemo-nos com esta criação de um acompanhamento “robótico” de contrabaixo e bateria para uma interpretação por um guitarrista humano (François Pachet) de um clássico de Jerome Kern, “All the things you are”:

[Acompanhamentos para uma interpretação (humana) na guitarra de “All the things you are” gerados pelos computadores do Sony CSL]

Ode à máquina

As máquinas do Sony CSL também criaram arranjos da melodia da “Ode à alegria”, da Sinfonia n.º 9 de Beethoven, em diversos estilos, como se fosse um coral de Bach, bossa nova, jazz, lounge music, “Penny Lane” dos Beatles e vários outros. Tudo isto é competente, mas soa a trabalho escolar – claro que pode alegar-se que é apenas um passo intermédio numa evolução que conduzirá à criação por um computador de uma obra capaz de rivalizar com a Sinfonia n.º 9 de Beethoven.

[Diversos arranjos da melodia da “Ode à alegria” pelos computadores do Sony CSL]

Curiosamente, Beethoven teve um profícuo – pelo menos do ponto de vista financeiro – envolvimento com máquinas musicais. “A Vitória de Wellington” (“Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria”), estreada em Dezembro de 1813 em Viena e celebrando a vitória do Duque de Wellington sobre as forças napoleónicas na batalha de Vitoria, no País Basco, foi composta por Beethoven para o Panharmonicon, uma orquestra mecânica inventada em 1805 por Johann Nepomuk Mälzel (que foi também o inventor do metrónomo), que reproduzia partituras orquestrais a partir de rolos perfurados. A composição de Beethoven acabou por revelar-se demasiado ambiciosa para as capacidades da máquina, pelo que o compositor acabou por produzir duas versões: uma destinada ao Panharmonicon e outra, mais extensa e elaborada, para orquestra, que fez grande sucesso e lhe rendeu bons proventos. Até ao século XX, Beethoven foi o único compositor de renome a compor uma peça expressamente para um dispositivo mecânico.

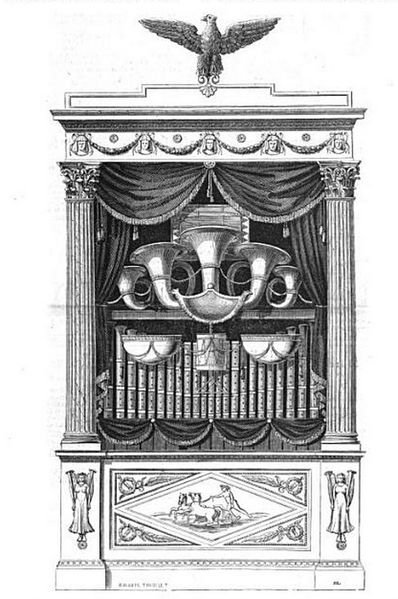

Gravura de 1846 do Panharmonicon de Johann Nepomuk Mälzel

Tendo o desafio da reprodução musical sido superado há muito, a inteligência artificial empenhou-se no desafio da composição. Um dos primeiros a lograr tal feito foi Ray Kurzweil, um génio de 17 anos que, em 1965, programou um computador para reconhecer o estilo de vários compositores clássicos e criar peças de acordo com esses moldes.

[Ray Kurzweil revela o seu programa de composição no programa televisivo “I’ve got a secret”, de Steve Allen, em 1965]

Os progressos entretanto registados na inteligência artificial têm levado a uma proliferação de música em moldes “eruditos” gerada por máquinas. Uma das mais conhecidas provém dos EMI (Experiments in Musical Intelligence), de David Cope, que criou um programa baptizado como Emily Howell, cujos primeiro discos, From darkness (2009) e Breathless (2012) foram lançados pela Centaur, uma editora americana de música clássica.

[Coral ao estilo de Johann Sebastian Bach, composto pelo programa EMI]

Emily Howell é capaz de compor peças em vários registos, como corais ao estilo de Johann Sebastian Bach (mais correcto seria dizer do barroco germânico, pois os de Bach não se distinguem por aí além dos seus contemporâneos), mazurkas ao estilo de Chopin e ragtimes ao estilo de Scott Joplin. A fuga é o formato musical mais rígido e codificado, em que, dada uma melodia inicial, a matemática determina boa parte do desenvolvimento da peça, pelo que é aquele em que as máquinas têm mais possibilidades de se aproximar dos humanos. O que vale aos humanos é que a fuga é hoje um produto com escassa procura.

[Excerto da Fuga 2 de From darkness, de Emily Howell]

A Era da Melómica

Um dos principais alertas lançados por Robôs: A ameaça de um futuro sem emprego, de Martin Ford (ver Robôs: Que fazer com toda esta gente supérflua?), é o facto de a crescente substituição de homens por máquinas não se circunscrever às tradicionais tarefas repetitivas associadas às actividades extractivas e fabris, mas incluir também actividades vistas como requerendo sensibilidade e julgamento humanos. No capítulo dedicado ao avanço da inteligência artificial no domínio da criação artística, Ford menciona o Iamus, um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela Universidade de Málaga.

Os criadores do Iamus reclamam ter alcançado uma inovação decisiva: enquanto os muitos programas de composição se limitam a compor peças segundo modelos pré-existentes clássicos, o Iamus é o primeiro a ter uma voz composicional própria. O conceito por trás do Iamus foi baptizado como “melómica” – trata-se de uma abordagem “evolutiva” ao processo de composição musical, em que o sistema de inteligência artificial promove uma competição entre diferentes peças musicais, prevalecendo não as mais fortes, como na selecção natural, mas as que melhor se adaptam a critérios estéticos e formais. Este processo de selecção decorre sem intervenção humana.

[Iamus: Uma revolução na composição por computador?]

A 15 de Outubro de 2010, o Iamus criou o primeiro trecho de música num estilo “original” jamais saída de um computador, que foi baptizada com o título menos original que possa imaginar-se: Opus 1. Um ano depois, o Iamus gerou uma composição completa, um trio para clarinete, violino e piano baptizado como Hello World!, que foi estreado em 2012 num concerto em Tenerife. Em 2012 nasceram mais quatro peças, que seriam gravadas pela Orquestra Sinfónica de Londres. Esta informação costuma ser veiculada como um certificado de qualidade, como se a Orquestra Sinfónica de Londres não costumasse, apesar da sua indiscutível proficiência técnica e do glorioso historial, alugar os seus préstimos às mais anódinas composições.

[Adsum, peça composta pelo Iamus e interpretada pela Orquestra Filarmónica de Málaga, dirigida por José Luis Estellés]

Escreve Ford que o Iamus “começa com informação mínima, como o tipo de instrumentos que irão interpretar a música, e depois, sem qualquer intervenção humana, gera em poucos minutos uma composição profundamente complexa, que pode muitas vezes evocar uma resposta emocional na audiência”.

A “resposta emocional na audiência” parece ser outra pedra de toque na avaliação de quão longe entrou a inteligência artificial no domínio da criatividade humana. Os seres humanos estão, salvo os duros de ouvido terminais, programados para reagir a música mas as reacções variam consoante a sensibilidade inata e os conhecimento musicais e hábitos de escuta adquiridos – há quem ache uma sinfonia de Bruckner entorpecente e os Buraka Som Sistema excitantes, e há quem seja de opinião contrária. E é também nebuloso onde acabam os “truques” técnicos e começam a emoção e a sensibilidade: Maurice Ravel, quando lhe elogiaram o momento deslumbrante do bailado “Daphnis et Chloé” que corresponde ao nascer do sol e que é uma das mais impressionantes figurações da luz através do som da história da música, limitou-se a responder “é só um acorde de ré com sexta aumentada”.

[“Nascer do sol”, de Daphnis et Chloé, de Ravel, pela Orquestra Sinfónica de Montréal, dirigida por Charles Dutoit]

O projecto Iamus ganhou um equivalente low brow no Melomics109, um sistema de inteligência artificial que funciona segundo os mesmos princípios mas gera música para ouvidos menos exigentes. O Melomics109 disponibilizou em 2014 um álbum intitulado 0music, com 12 faixas numeradas de 1 a 12 (a criatividade para títulos não parece ser o forte de quem trabalha na aplicação da inteligência artificial à criatividade; ou talvez já esteja na calha o sistema que irá gerar títulos).

[Faixa 1 do álbum 0music, composto por Melomics109]

Acaba por ser irónico que tanta energia e recursos sejam consagrados a produzir música tão invertebrada como esta, que não difere muito da “música para meditação” ou do caudal de música ambiente que a firma Muzak bombeia para centros comerciais, hotéis e edifícios públicos por todo o mundo. Desta música “original” já há de sobra – na verdade é uma praga que urge combater, não é preciso que uns senhores de bata branca queimem os neurónios a adestrar máquinas para a gerar.

E o produto é bom?

Esta é uma das questões inevitáveis quando se fala de obras geradas por computadores. Uma coisa é uma máquina compor uma peça que cumpra os requisitos formais que a permitem identificar como uma canção, outra é reconhecer-lhe uma qualidade comparável à de uma composição produzida por uma criatura de carne e osso, outra ainda é reconhecer-lhe validade estética.

As peças criadas pelo programa de composição AI Composer foram dadas a ouvir a alunos de uma escola na Coreia do Sul e apenas metade foi capaz de distingui-las de peças similares compostas por humanos.

[Alunos de uma escola na Coreia do Sul são desafiados a distinguir entre músicas criadas por humanos e pelo programa AI Composer]

Mas o que prova este teste? Que metade dos alunos da Coreia do Sul – ou de qualquer outro país – não tem grande sensibilidade musical? Que os humanos são capazes de compor músicas tão rígidas e impessoais que se diriam ter saído de uma máquina? Os hits de Justin Bieber, Ellie Goulding, Beyoncé, Maroon 5 ou Rihanna que costumam preencher os tops de vendas são tão cuidadosamente limados e calibrados por uma equipa de tecnocratas do som e representantes das editoras de forma a agradar ao mais vasto público possível, que acabam por ser produtos anónimos e indiferenciados, que bem poderiam ter sido compostos por máquinas – ou até pela mesma máquina.

Nem todos os compositores são Beethoven e mesmo Beethoven tinha os seus dias: a acima mencionada Vitória de Wellington é, mesmo na versão longa destinada a orquestra e não na versão simplificada destinada ao Panharmonicon, uma peça estridente e grosseira, digna de um compositor de terceira categoria e que é difícil associar ao reverenciado mestre de Bona. Mas, como reza a famosa linha da Poética de Horácio, “quandoque bonus dormitat Homerus”, que significa, literalmente, “até Homero dormita de quando em vez”, mas expressa, mais genericamente, que nem os génios estão livres de cometer erros ou produzir obras inferiores.

Antes a irregularidade e falibilidade do criador humano do que a produção “certinha” e de qualidade uniforme da máquina – a existência de uma medíocre peça de circunstância como a “Vitória de Wellington” é um preço irrisório a pagar pelo Adagio sostenuto da Sonata Hammerklavier e os momentos sublimes que compõe a maior parte das 32 sonatas para piano de Beethoven. E ninguém nos obriga a ouvir a “Vitória de Wellington”.

[Adagio sostenuto da Sonata Hammerklavier de Beethoven, por Mitsuko Uchida]

A questão da qualidade da arte produzida por máquinas poderá ser útil para questionar a qualidade da arte produzida pelos seres humanos. Em vez de nos maravilharmos por os quadros produzidos pelos RAPs (Robotic Action Painters) de Leonel Moura parecerem ser do gabarito dos quadros de Jackson Pollock, deveremos antes perguntar: se uma máquina não muito sofisticada (um calhau ao lado do Iamus) é capaz de fazer isto, será que a action painting de Pollock não estará tremendamente sobreavaliada?

[Robotic Action Painter em acção]

Na verdade, a questão deveria já ter sido levantada bem antes do advento do RAP: os 400 quadros e desenhos criados por Congo (1954-64) na sua breve carreira já deveriam ter lançado o alerta.

Pintura de Congo, c. 1956-58

Acontece que Congo era um chimpanzé e o facto de as suas obras serem indistinguíveis do que tem sido produzido pelos mais reputados expressionistas abstractos (e de terem merecido a aprovação de Pablo Picasso) deveria levar-nos a questionar se a pintura não teria enveredado por maus caminhos já há tanto tempo que nos fez perder completamente a razoabilidade.

Quem foi que pediu isto?

É de supor que quando o Iamus e o Melomics109 estiverem a trabalhar em velocidade de cruzeiro a sua capacidade de produção seja ilimitada. Mesmo no estádio actual de desenvolvimento o Iamus é capaz de gerar uma peça completa em oito minutos e uma vez que estes sistemas não estão dependentes dessa musa arisca e imprevisível que é a inspiração e não precisam de gastar tempo a dormir, a dar aulas de piano a alunos pouco dotados, ou a perseguir o editor que todos os dias inventa desculpas para não pagar o combinado pela publicação dos quartetos de cordas do ano passado, presume-se que poderão gerar música 24 horas por dia, 365 dias por ano. E agora que o “segredo” foi descoberto, certamente que o Iamus, o FlowComposer e o AI Composer poderão ser replicados e postos em operação industrial, de forma que, em pouco tempo, a produção musical combinada destes trabalhadores que não conhecem o cansaço poderá exceder a soma de tudo o que alguma vez foi composto na história da humanidade.

Se assumirmos que construir um computador capaz de compor sinfonias é bom, não faz sentido que o limitemos a compor apenas uma sinfonia. Mesmo uma cadência de uma sinfonia por semana é um gritante sub-aproveitamento de um prodígio tecnológico que é capaz de compor uma a cada oito minutos. A máquina de fazer canções pop da Sony terá provavelmente um output comparável, ou até superior em quantidade, uma vez que uma canção pop é menos complexa do que uma sinfonia. Uma vez que as máquinas foram construídas e estão operacionais e o seu labor composicional não consome recursos, não será desejável maximizar a sua produção e inundar o mundo de música? Não é esse, em última análise, o propósito destas investigações?

Vivemos num mundo em que a tecnologia raramente é questionada. Maravilhamo-nos com os seus progressos mas raramente nos perguntamos “sim, é muito astucioso e está muito bem feito, mas serve exactamente para quê”? Não podemos, todavia esperar que sejam os próprios investigadores a levantar estas questões, pois aquele é o seu ganha-pão e o sentido da sua vida e é improvável que um dia anunciem: “há 20 anos que trabalho no desenvolvimento de um programa de composição mas concluí que, afinal, isto não responde a nenhuma necessidade real das pessoas”.

Música: Um bem escasso?

A música de Jan Dismas Zelenka (1679-1745) possui uma densidade polifónica, uma inventividade melódica, uma elegância de fraseado e um colorido orquestral capazes de rivalizar com a do seu amigo Johann Sebastian Bach, que, aliás, tinha as suas composições em elevada estima. Não há muitos compositores de quem possa dizer-se isto, mas o seu génio não bastou para que obtivesse o reconhecimento que merecia no seu tempo – viu negada a sua aspiração de se tornar Kappelmeister da corte de Dresden – e hoje é uma curiosidade conhecida apenas dos aficionados do barroco tardio austro-germânico – até há alguns anos as maioria das suas missas estava por gravar.

[Abertura do Miserere de Jan Dismas Zelenka, por Il Fondamento, dirigido por Paul Dombrecht]

Christoph Graupner (1683-1760) é hoje lembrado apenas porque foi um dos candidatos no concurso para Kantor de Leipzig em 1723 e até ficou à frente de Johann Sebastian Bach, só não ficando com o cargo porque o seu empregador, o príncipe de Hesse-Darmstadt não o libertou do contrato. Graupner ficou em Darmstadt e lá foi produzindo regularmente música de excelente qualidade, de que nos chegaram cerca de 2000 exemplares, entre as quais está o assombroso número de 1418 cantatas sacras. Quem pode gabar-se de ter, um dia, ouvido uma obra de Graupner?

Poderiam multiplicar-se os exemplos de “mestres menores”, como Zelenka ou Graupner, ou até de compositores que foram considerados o supra-sumo no seu tempo, como Reinhard Keiser (1674-1739), prolífico compositor (mais de uma centena de óperas!) ligado à Ópera de Hamburgo e mais famoso no seu tempo do que Bach, ou Johann Adolph Hasse (1699-1783), outro prolífico compositor de óperas, idolatrado em toda a Europa e que ficou com o cargo na corte de Dresden que Zelenka almejava. De nada serve hoje a Keiser e Hasse a glória de que disfrutaram, pois não recebem hoje mais atenção do que os “pequenos mestres” e a maioria das suas obras nunca mais foi tocada.

Mesmo a obra dos compositores que hoje gozam de admiração universal tem a sua difusão muito restrita junto do público em geral e mesmo entre os melómanos, quantos são os que podem afirmar conhecer bem as 200 cantatas sacras de Bach, os mais de 400 concertos de Vivaldi, as 107 sinfonias e 68 quartetos de cordas de Haydn, as 40 e tal sinfonias e os 27 concertos para piano de Mozart, os 729 Lieder de Schubert?

Mas embora o mundo da música dita erudita seja dominado pela música do passado (e em particular do passado cristalizado no “cânone oficial”), há hoje mais compositores no activo do que alguma vez houve e embora a sua produção individual esteja distante da cadência stakhanovista de um Graupner, a soma das suas composições é esmagadora. Mas não é por estarem vivos que as suas obras têm destino mais sorridente do que o das obras de Graupner. Pode até ser pior: Graupner compunha para fins específicos inerentes ao seu cargo na corte e as suas obras terão sido todas tocadas pelo menos uma vez, enquanto a maior parte das obras dos compositores contemporâneos não chega a estrear, se estreia muito raramente volta a ser tocada segunda vez e apenas uma ínfima fracção chega a ser gravada e editada (o compositor português António Pinho Vargas tem sido das vozes a denunciar este estado de coisas).

No jazz vive-se também uma era de proliferação de projectos, de miscigenação de linguagens, de cruzamentos audaciosos, que tem expressão na edição de milhares de discos por ano, quase todos “invisíveis” fora dos círculos de aficionados.

[“Yofiel”, composição de John Zorn interpretada pelo Nova Express Quintet e incluída no disco Andras, volume 28 do projecto Masada Book Two: The Book of Angels. O projecto que está prestes a concluir-se, atingiu a trintena de discos, todos diferentes e fascinantes, e cruza jazz, música klezmer e world music e é apenas um dos muitos projectos que John Zorn mantém em funcionamento em paralelo. A discografia de Zorn é tão vasta e variada que é possível que nem o próprio a conheça bem]

Ao mesmo tempo, reedita-se em caixa tudo o que os prolíficos jazzmen dos nos 50 e 60 gravaram, por vezes acompanhados por todas as alternate takes, outtakes e falsos arranques que ficaram registadas nas bobines, que fazem um disco originalmente com 40 minutos esticar-se por três horas. E todos os dias vêm à superfície concertos inéditos e até discos acabados que ficaram na prateleira da editora à espera de melhor oportunidade e acabaram esquecidos.

O pop-rock, no sentido mais lato do termo, também prossegue a sua expansão acelerada e namora o jazz, a clássica e a world music e ramifica-se em correntes e sub-correntes, cada uma delas com estéticas diferenciadas e bandas de culto e guarda-roupa e penteados próprios. Pode consagrar-se toda uma vida a aprofundar o conhecimento de nichos como o math-pop japonês ou o doom metal finlandês.

Seria mais sensato que os senhores cientistas usassem os seus neurónios e as suas bolsas de investigação para construir sistemas de inteligência artificial que nos ajudem a resolver problemas reais e prementes, pois a música vai muito bem e dispensa a sua ajuda.