São quatro horas da tarde, mas parece noite. O nevoeiro e o fumo das armas formam uma cortina opaca que quase não lhe permite ver o chão que pisa. Ricardo está perdido, talvez nas linhas inimigas, não sabe. O gás venenoso que respirou há poucas horas começa agora a fazer-se sentir nos seus pulmões. Ricardo não consegue caminhar mais. Apesar da parca visibilidade, encontra um pequeno abrigo e é ali que quer morrer. No interior estão dois soldados alemães que, perante o estado de Ricardo e sem proferir qualquer palavra, o deixam recolher-se ali. “Eu não me importava que me fizessem mal pois naquela altura o meu gosto seria morrer”, escreverá menos de um ano mais tarde, em fevereiro de 1919, em Sintra.

Dentro do abrigo, com dores, com tosse, febril, Ricardo espera uma morte lenta. De lá de fora chega-lhe o som ininterrupto do troar do canhão, da metralha, das granadas e os gritos aflitivos dos homens. Dorme um sono vigilante, mas as dores parecem começar a desaparecer e sente-se um pouco mais aliviado. Ao romper da manhã percebe que é prisioneiro de guerra dos alemães. É 10 de abril de 1918.

Dois dias antes, Ricardo Rangel Gomes, 1º cabo de 22 anos, retornou à primeira linha de trincheiras no sector de Neuve-Chapelle, onde ele e os seus camaradas de Infantaria nº 1 tinham rendido, dia 6, o batalhão de Infantaria nº 12. Era noite cerrada, estava frio, viam-se apenas alguns minúsculos e tremeluzentes pontos de luz nas linhas da retaguarda, e lentamente começou a cair um espesso nevoeiro. Não sem alguma dificuldade, Ricardo chegou à primeira linha. Apenas 15 metros o separavam da trincheira inimiga. Tudo estava silencioso e Ricardo estranhou, pois nas noites anteriores ouvira grandes movimentações de homens nas linhas alemãs. O seu posto tinha seis foguetes luminosos (very lights), o que lhe pareceu pouco para a eventualidade de serem atacados numa noite quase sem visibilidade. Pediu então mais very lights ao comando. O pedido é-lhe negado. Que se remediassem como pudessem, responderam. Resignado, Ricardo manteve-se em vigia. Até que chegaram as quatro horas da madrugada do dia 9 de abril.

“Eram 4 horas fixas quando os inimigos rompem com um forte bombardeamento as nossas posições de artilharia com gases asfixiantes, começando também por bater as nossas linhas com uma terrível barragem de fogo. Ainda pedimos socorro à nossa artilharia, que ainda fez algum fogo mas pouco porque a maior parte das posições já estavam descobertas. Como a manhã estivesse muito enevoada quase que se não via nada. Os nossos aeroplanos não poderiam romper a atmosfera que estava nesse dia. Como já tinham passado 2 horas e com o mesmo bombardeamento ali continuámos na 1ª linha esperando ordens, mas como as comunicações estavam já todas cortadas e não havia ordenanças que fossem capaz de romper tanto fogo ali continuámos já sofrendo um grande ataque de gás debaixo de uma chapas de zinco para nos livrar simplesmente de alguma terra que caía. Quando dali a pouco vem um camarada meu pedimos auxílio porque o posto que estava à minha direita estavam todos enterrados. Imagine-se a nossa aflição. Como não podia abandonar o posto mandei 4 soldados para os auxiliar. Começaram por desenterrar os camaradas mas alguns já eram vítimas. Como um estivesse com os braços de fora, puxámos por ele mas só vieram os braços, foi sem dúvida a trincheira que tinha abatido e que lhos tinha cortado, outros gravemente feridos. Como o bombardeamento não cessasse um só minuto e os gases cada vez nos atacavam mais tivemos sem ordem de abandonar a 1ª linha que já estava quase em nível com o terreno. Ao sair do posto onde estava enterrei-me logo de lama até à cintura ficando a minha máscara inutilizada o que deu resultado de apanhar ainda alguns gases. Depois de sair daquela linha que deviam de ser umas nove e meia consegui meter-me na linha de comunicação o que também já estava muito destruída, lá fui indo de rastos até que cheguei à 2ª linha onde já havia ordem de retirar para as linhas de apoio o que imediatamente fiz para ver se conseguíamos repelir o inimigo ao entrar nas nossas linhas, mas ao chegar às linhas de apoio a barragem de fogo cada vez era mais, pois já se viam muitos dos nossos camaradas mortos e grande número de feridos o que constantemente pediam que lhes acudissem o que imediatamente se fazia.”

▲ O caderno onde Ricardo escreveu o esboço das suas memórias, em 42 páginas @JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

As alterações na política doméstica, nomeadamente a chegada ao poder de Sidónio Pais e o acordo que firmou com Inglaterra, em janeiro de 1918, para que as duas divisões do Corpo Expedicionário Português (CEP) na Frente Ocidental fossem reduzidas a uma, sob a tutela do exército britânico, proibindo, em simultâneo, o envio de mais reforços nacionais para a guerra, não foram mencionadas explicitamente por Gomes da Costa no seu relatório sobre a batalha de La Lys. Mas foram-no veladamente: “A 2ª Divisão pagou e caro, culpas que não tinha, e lição de tal preço bom é que nos aproveite de futuro. A 2ª Divisão não pôde vencer, mas bateu-se, no geral com bravura deixando no campo de batalha perto de 50% do seu efectivo”, lê-se no documento escrito pelo comandante da 2ª Divisão a 3 de maio de 1918.

Nesta altura, apesar do caos e da destruição, já era possível ter um número aproximado de baixas. Segundo Gomes da Costa, dos 21.071 efectivos restaram 13.646 oficiais e praças, engrossando os números de mortos, feridos, desaparecidos e presos 7.425 homens.

Na manhã de 9 de abril, num momento em que Ricardo estava escondido num abrigo de cimento armado e os alemães já tinham rompido“pelo sector dos ingleses”, o seu batalhão desmoronava-se: de 16 oficiais para 4; de 678 praças para 306. No quartel-general de Infantaria nº 1, em Huit-Maisons, o estado-maior recebeu a informação, às nove da manhã, de que “havia muita gente morta e soterrada na 1ª linha e 2ª linha, e que o inimigo já estava a penetrar” nas linhas do CEP, escreveu o funchalense Henrique Ernesto Teixeira Moniz, alferes miliciano, num relatório datado de 18 de abril de 1918. O nevoeiro e o vento favoreceram a tropa alemã; os ataques com gases asfixiantes duraram mais de três horas; a partir das 6h30 choveu fogo de artilharia, granadas de fumo e gases asfixiantes; as comunicações estavam cortadas. À escassa luz da manhã, as duas primeiras linhas de trincheiras eram “uma massa de escombros, de terra, de revestimentos despedaçados, amalgamados com os cadáveres das munições”, descreveu Gomes da Costa.

Prostrado por causa dos efeitos do gás mostarda, já sem equipamento e sem relógio, Ricardo era um entre os mais de 6500 militares do CEP capturados e feitos prisioneiros de guerra, transportados para campos de internamento e de trabalhos forçados na Alemanha, França, Bélgica e Polónia. Partira de Lisboa a 27 de Maio do ano anterior, no vapor britânico Inventor, mobilizado compulsivamente para a guerra que se travava na Europa, ignorando, como quase todos os expedicionários, aquilo que iriam encontrar na Frente Ocidental da Primeira Guerra Mundial.

Nos primeiros dias de abril, o jovem mecânico, nascido em Santa Maria, Sintra, julgava que já tinha vivido os momentos mais aterradores da guerra, cerca de um mês antes, em Chapigny, quando a 6ª brigada de Infantaria, à qual pertencia o seu batalhão, sofreu fortes bombardeamentos e ataques da artilharia e aviação alemãs durante longas horas, a 17 de março. Da ofensiva resultaram muitas baixas, sobretudo devido aos ataques de gás e às granadas. Sob a tempestade de fogo, Ricardo pensou na sua terra natal e, provavelmente, nas suas irmãs (era órfão de pai e mãe) e na mulher com quem irá casar em 1925. Numa folha pautada, escreveu algumas linhas e uma promessa:

“Ricardo Rangel Gomes, 1º cabo, nº 532 da 4ª Comp. ª d’ Infantaria 1

Prometo à Nossa Senhora da Conceição para ser alumiada com duas velas oito dias, na freguesia de Stª Maria:

se eu não fôr ferido, e se voltar a Portugal com saúde.

Prometida no dia 17 de Março de 1918 na ocasião d’ um grande bombardeamento às nossa linhas.

França 17 / Março de 1918

Ricardo Rangel Gomes”

▲ Sob um forte bombardeamento alemão, a 17 de Março de 1918, Ricardo escreveu nesta folha uma promessa a Nossa Senhora da Conceição

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Supõe-se que terá cumprido a promessa, embora não fale dela no caderno onde escreveu as suas memórias da guerra, o seu “Dicionário de campanha”, datado de 4 de fevereiro de 1919, o dia em que desembarcou em Lisboa, revelado e publicado pela primeira vez no Observador. Depois daquele malogrado dia 17 e até 10 de abril, Ricardo assistiu ao gradual desfalque do seu batalhão e, na batalha de La Lys, ao fim oficioso da intervenção portuguesa na Grande Guerra. Num documento confidencial sobre o “estado moral” dos militares da 2ª Divisão, datado de 1 de abril, lê-se que os “bombardeamentos intensos e consecutivos” sobre os sectores onde estava Infantaria nº 1 provocaram “um grande número de baixas”, o que abalou “o moral de todos”. Isto redundava invariavelmente em actos de insubordinação: “Nos dias em que este [o batalhão] tem de partir para as trincheiras e mesmo naqueles em que tem de mandar uma companhia para reforçar a 1ª linha do batalhão, que ali se encontra, há sempre um grande numero de faltas à formatura para a partida para esses serviços (…).” As manifestações de desobediência estenderam-se, aliás, aos meses seguintes.

Num telegrama confidencial que Augusto de Vasconcellos, ministro português em Londres, enviou a Sidónio Pais, também ministro dos Estrangeiros, a 22 de abril, seguia a informação de que as praças do corpo de artilharia haviam recusado fazer a instrução, alegando que o armamento não servia para combate. Depois, agrediram os oficiais.

Mais de um ano depois da partida dos primeiros contingentes do CEP para a Flandres, a situação de Infantaria nº 1 representava o estado de toda a força expedicionária: faltavam ações de fiscalização, devido ao reduzido número de oficiais; sucediam-se as deserções e os motins; tardava a rendição dos combatentes; não eram concedidas licenças de campanha; os homens estavam esgotados e desmotivados.

André redescobriu o seu bisavô

O último bilhete-postal que Ricardo enviou para a irmã Matilde, residente na Rua do Sacramento, à Lapa, data de 14 de março de 1918. Na fotografia estão quatro expedicionários, sentados, sorriso leve para a câmara. Ricardo, 1,65 metros, é o segundo a contar da direita. No verso, escreveu:

“França em 14/3/918

Ofereço à minha querida irmã a minha fotografia junto dos meus bons amigos e desejamos de muito em breve lá voltarmos para se fazer uma grande festa. Saudades de todos e d’ este teu querido irmão.

Ricardo Rangel Gomes”

A partir de então, Matilde não teve mais notícias do irmão. Quando escreveu este bilhete-postal, Ricardo acabara de regressar de uma formação sobre gases venenosos, na Escola de Gás em Marthes, com instrutores ingleses. Partira de La Gorgue, onde o seu batalhão estava acantonado, a 24 de fevereiro e ficara em Marthes cerca de 15 dias. Quando regressou ao acantonamento não encontrou as suas tropas, que, sob ordem superior, abandonaram os devidos dias de descanso e rumaram para a frente. Ricardo teve de fazer o mesmo e foi então que, pela primeira vez, chegou ao sector de Neuve-Chapelle, do qual ouvira “coisas” que não o deixavam “nada” “satisfeito”. “Pois me disseram que todos os dias havia naquela frente grande número de baixas e muito feridos.” Era ali que estava a 9 de abril de 1918.

A 2 de janeiro de 2018, André Gomes, 24 anos, bisneto de Ricardo, decidiu que queria saber mais sobre o que acontecera ao seu antepassado na Grande Guerra. A ideia surgiu-lhe pela primeira vez em julho de 2016, quando, a caminho do seu trabalho em Londres, viu na estação de Kings Cross centenas de jovens vestidos com a farda castanha do exército britânico na Grande Guerra. Alguns estavam de pé, a fumar, outros sentados, com mochilas e armas; todos em silêncio, oferecendo aos transeuntes um pequeno cartão com um nome – o de um dos milhares de “tommies” que morreram na batalha do Somme, precisamente 100 anos antes. O justo e comovente tributo, realizado em vários locais do Reino Unido, sob o título “We Are Here”, suscitou algumas recordações a André.

▲ Maria Antónia ajudou o neto, André, a recuperar a história do bisavô Ricardo @JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Lembrou-se de que o bisavô paterno fora combatente na guerra e recordou vagamente a existência de uma farda militar, algures numa casa da família. Ao interesse por saber mais sobre a história de Ricardo Rangel Gomes, André juntou uma ideia há muito por concretizar: abrir um blogue que lhe permitisse voltar a escrever em português (desde os 18 que vive em Inglaterra) e publicar textos que reconstituíssem o trajecto do bisavô na Frente Ocidental.

André tinha então pouca informação – algumas fotografias, bilhetes-postais, uma folha manuscrita escrita em março de 1918, uma peça em vidro soprado (uma taça em forma de galinha dada a Ricardo após a saída do campo de internamento e da qual ele trouxe somente a tampa) e o rumor da existência de um diário escrito durante a guerra, que estaria na posse de um amigo de infância do pai de André. Num almoço com a avó paterna, Maria Antónia, nora de Ricardo e de Clementina, ficou a saber que o seu avô, Henrique Soares Gomes, tinha muito poucas recordações do pai, que morrera quando ele tinha apenas cinco ou seis anos. E aquilo que restava, além de uma vaga memória, foi deitado ao lixo pelo próprio Henrique, que não quis preservar os testemunhos da experiência do pai na guerra – a farda do CEP, as polainas, as botas, a máscara de gás.

▲ No regresso a Portugal, Ricardo trazia consigo esta peça em vidro, tendo contado que lhe foi oferecida depois de sair do campo de internamento

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Maria Antónia, hoje com 78 anos, ainda tentou demovê-lo, mas o marido respondeu: “A minha mãe estava cansada de ouvir falar sobre a guerra; e eu toda a vida sofri por causa da guerra.” Ricardo morreu a 28 de fevereiro de 1935 na sua casa de Santa Maria, em Sintra, vítima de broncopneumonia. Tinha 40 anos. “Com a morte do pai, ingressou, ou foi obrigado a ingressar, num seminário. A memória do pai foi-lhe sempre amarga”, conta André. Que não deixou de ficar “chocado” quando soube que o avô Henrique deitara tudo ao lixo. “Clementina era costureira. Quando ficou viúva, ela e o filho passaram algumas dificuldades. Tornou-se muito religiosa e quis que o filho fosse para o seminário, em Santarém”, lembra Maria Antónia. Ricardo Gomes, pai de André, recorda-se de a avó Clementina o levar, ainda criança, a assistir a mais do que uma missa por dia. A conversa decorre num sábado de manhã em casa de Maria Antónia, na Portela de Sintra, numa sala com vista para o palácio da Pena e não muito distante da rua do Campo, onde Ricardo viveu até à sua morte. Na mesa de jantar estão fotografias, cartas e um grosso álbum fotográfico da família.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Em meados de fevereiro, André esteve em Lisboa por apenas dois dias. Nesta altura, já tinha o Boletim Individual do CEP, no qual se lê que, a 8 de julho de 1917, Ricardo foi punido com dois dias de detenção por ter faltado à formatura para o almoço. Pela leitura do seu meticulosamente cronológico “Dicionário de campanha”, sabe-se que o jovem 1ª cabo estava em Marthes, a receber instrução na Escola de Esgrima, actividade que se afigurava “muito difícil” porque já escasseava a alimentação. “Era-nos muito difícil fazer a esgrima devido à muita falta de alimentação que nós tínhamos e devido também ao clima em França que tão depressa fazia sol como chuva, aonde tivemos de enxugar o fato no corpo por algumas vezes, o que nos fazia muito mal, mas não tínhamos outro para mudar.”

No mesmo Boletim, mais uma informação que fez rir André: a 8 de novembro de 1917, o comandante do batalhão decretou 10 dias de prisão disciplinar para Ricardo, por ter violado a regra de proibição dos chamados “jogos de azar”. Infantaria nº 1 estava então em La Gorgue, a cerca de oito quilómetros das trincheiras e onde os expedicionários podiam encontrar alguns géneros alimentares para venda. Aos domingos, podiam passear. “Aproveitávamos também para ir lavar a nossa roupa por aqueles regueiros mas poucas vezes aparecia o sol para a enxugar era sempre um castigo para o fazer. Tudo isto nos fazia muita tristeza, pois cada vez nos lembrávamos mais da nossa querida terra que já estava tão longe.”

Nos livros de registo da Agência Internacional de Prisioneiros de Guerra, criada pela Cruz Vermelha Internacional, Ricardo Rangel Gomes surge na lista dos internados no campo de Friedrichsfeld, distrito de Wesel, hoje pertencente ao estado da Renânia do Norte-Vestfália. Localizava-se a cerca de 100 quilómetros de Colónia e tinha então capacidade para 35 mil presos de guerra. Muitos militares do CEP estiveram encarcerados neste campo, tendo morrido lá, vítimas sobretudo de infecções respiratórias, 17 portugueses, segundo as nossas pesquisas. Documentação dos observadores espanhóis na Alemanha, que habitualmente forneciam informação aos ministérios da Guerra e dos Negócios Estrangeiros portugueses, descrevia Friedrichsfeld como um dos campos onde existiam trabalhos forçados, castigos, violência, comida insuficiente e má, e penosas condições de alojamento.

Mas Ricardo Rangel Gomes não esteve apenas em Friedrichsfeld. Em janeiro, André contou-nos que afinal o diário do bisavô teria sido devolvido não se sabia há quanto tempo e estava em casa de Maria Antónia. O caderno tinha 42 páginas manuscritas. André pediu que lho enviassem com urgência para Londres e, depois de o ler, escreveu-nos: “Esteve em Friedrichsfeld, mas acabou por ser transferido para a Polónia Oriental, onde trabalhou a plantar batatas a norte de Poznan, altura em que o informaram do armistício. Regressou com os prisioneiros ingleses e italianos pela Dinamarca e por Southampton (onde estudei!).”

Campo de prisioneiros de guerra de Schneidemühl (atualmente na Polónia). Ricardo Rangel Gomes esteve aqui preso

O texto parecia inacabado e as últimas páginas não estavam devidamente ordenadas. No entanto, o documento revelava-se um importante contributo para a história do CEP. Sobretudo por se tratar do testemunho de um militar que não pertencia às cúpulas da força expedicionária e que esteve em vários campos de trabalhos forçados – memórias que contribuem para descortinar uma dimensão ainda obscura da intervenção portuguesa na Grande Guerra, cuja historiografia recorre invariavelmente à literatura memorialística dos anos 20 e 30, da autoria de oficiais do CEP. A experiência destes ex-prisioneiros de guerra diverge, e muito, da que foi vivida pelos pelos praças, uma vez que os alemães abriram campos exclusivamente para oficiais. Aqui, cada preso tinha direito a soldo mensal, não era submetido a trabalhos forçados e, em alguns cárceres, existiam mesmo sala de jogos e biblioteca. (Um tormento comum tanto a praças e oficiais, como aos próprios carcereiros alemães, era a fome.)

As memórias de Ricardo, que têm início em maio de 1917 e terminam em fevereiro de 1919, consistem numa cuidadosa cronologia daqueles dias, permitindo, em alguns momentos, reproduzir detalhadamente uma agenda diária. Bom observador, registou o seu quotidiano nas linhas da frente e da retaguarda, mas também o caos organizacional do CEP, o esgotamento físico e moral dos homens, a escassez de material bélico, a precária preparação militar dos expedicionários, a frustração, a impotência, a saudade, as interrogações sobre a decisão do Governo português de intervir na guerra, a perda da resistência e o desespero, como os casos de auto-mutilação nos campos de trabalhos forçados.

▲ Encadernado em capa dura e com 59 páginas, o diário de Ricardo Rangel Gomes voltou em fevereiro último à guarda da sua família @JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Em fevereiro último, contudo, a família Gomes descobriu que as 42 páginas escritas por Ricardo eram apenas um esboço. Ricardo Gomes, pai de André, contou, por acaso, ao seu amigo Jorge, a quem julgava ter emprestado o caderno do avô, que Maria Antónia tinha encontrado o diário. “Pensei que já nem valia a pena falar com ele, mas contei-lhe e fiquei estupefacto quando ele me disse que ainda tinha o diário!” Pediu então à sua irmã Alexandra para ir buscar o “novo” caderno e ela percebeu que se tratava de uma cópia revista e aumentada do esboço. Encadernado em capa dura e com 59 páginas, o “Dicionário de campanha” estava agora completo e na primeira página o autor anunciava o seu propósito:

“Dicionário de campanha

Pertencente a Ricardo Rangel Gomes, 1º cabo, nº 532 da 4ª Comp.ª do Regimento de Infantaria 1.

A vida d’um Português em Campanha na guerra de 1914 a 1918.”

A “vida” começava assim:

“Depois de ser mobilizado em Lisboa embarcámos para a França no dia 27 de Maio de 1917, no Vapor Inventor às 10 horas da manhã. Ao meio dia em ponto levantou o vapor ferro para o mar largo às 7 horas da tarde deu o vapor partida com o destino a França.

Pode-se calcular a nossa tristeza ao deixar de avistar a nossa tão linda cidade de Lisboa. Este vapor em que viajámos estava em péssimo estado de asseio. Pelo caminho nada houve de novidade tivemos sempre muito bom tempo e o tratamento era óptimo. Mas vínhamos sempre com muito susto devido aos submarinos do nosso inimigo que nos atacavam deveras, mas nós tínhamos absoluta confiança nos destroyéres que nos acompanhavam.”

Preso, faminto e submetido a trabalhos forçados

Na manhã de 10 de abril de 1918, Ricardo, com o corpo ainda dormente pelo gás venenoso que respirou, sentiu fome. Os seus captores deram-lhe um pouco de pão negro, que “nem se podia comer”. Mas o jovem português guardou-o na algibeira. Desconhecia por completo o seu destino. Ele e outros prisioneiros de guerra foram então levados para uma linha férrea, onde um comboio os esperava. Já dentro dos vagões, ninguém poderia adivinhar que estavam a ser transportados para as linhas de apoio às forças germânicas, onde já trabalhavam, sob captura, militares portugueses e ingleses. “Quando ali chegámos tivemos de ir a um cemitério enterrar alguns cadáveres alemães”, escreveu Ricardo.

O emprego de presos de guerra em operações bélicas – transporte de armamento; abertura de trincheiras; construção de pontes e vias férreas; entre outros – violava uma das normas (artigo VI) do Regulamento Relativo às Leis e Costumes da Guerra Terrestre, definido na Convenção de Haia (1907). Mas todos os Estados beligerantes furaram a regra.

Ao longo do dia, os presos beberam apenas água. Só ao fim da tarde, uma companhia alemã ofereceu café e algumas bolachas a Ricardo e aos seus companheiros, que, pouco depois, foram levados para umas “barracas” onde encontraram cerca de três centenas de portugueses e 100 britânicos, todos feitos presos de guerra.

Não havia tempo para descanso. Ainda na noite do dia 10, partiram a pé para Lille, onde a fortaleza fora transformada num cárcere de passagem dos prisioneiros capturados em La Lys. Durante o trajecto, pernoitaram em “casas muito sujas”, alimentados apenas com sopa, e no dia 12 entraram em Lille. “(…) atravessámos a linda cidade de (Lille) que linda que era, muita gente queria-nos dar pão mas as sentinelas não deixavam dar nada, das janelas conseguiam mandar alguns embrulhos com pão mas eu tão infeliz nada apanhei. Não me há-de de esquecer a barbaridade de uma sentinela a uma pobre mulher que nos trazia um bocadinho de pão, pois a dita sentinela agarrou-a pelo peito e conta força a sacudiu que julgámos que a teria morto.”

Na fortaleza de Lille, as casernas estavam lotadas e infestadas de parasitas; e a alimentação era quase inexistente – em todos os testemunhos sobre Lille, estas foram as queixas mais recorrentes. Ricardo entrou no forte às duas da tarde. Coube-lhe uma caserna “onde não cabia 80 homens”. “Pode-se imaginar como nós passámos aquela tão terrível noite e cheios de fome e cheios de sede e não nos deram água.”

No dia seguinte, 13, centenas de prisioneiros de guerra marcharam, ladeados pelas sentinelas alemãs, para a estação de caminho-de-ferro. Fizeram-nos subir para vagões fechados, onde antes tinham sido transportados cavalos, pelo que o cheiro era insuportável. Famintos, às escuras, apertados uns contra os outros, alguns febris e doentes, viajaram em sofrimento até chegarem a Bruxelas, ao princípio da noite. Foi ali que lhes deram “sopa de cenoura”. Estava insípida, mas “a fome era tanta” que os homens eram capazes de “comer até pedras”.

Retornaram ao comboio ainda naquela noite para uma longa viagem que parou em Liège, ao fim da manhã. Ao mesmo tempo, a gare recebia um comboio de passageiros, que parou defronte do transporte dos presos. Foi ali que Ricardo viveu um momento de “mágoa”. E registou-o no seu “Dicionário”:

“ (…) defronte do meu vagão chega uma senhora que disse ser Belga e me perguntou se éramos Portugueses o que lhe respondi que sim, o que a pobre senhora começou a chorar e abrindo a sua mala de mão tirou um pequeno embrulho de papel e vinha a dar-mo quando ia a estender o braço para mo dar quando um oficial alemão lhe deu uma forte pancada no braço atirando com o pequeno embrulho de ravés e obrigando-me a entrar no vagão aos empurrões e aos pontapés. Foi então que vi que era um lanche com uma garrafinha de vinho. A fome que nós levávamos aquele bocadinho de comida valia muito dinheiro. Dali por pouco tempo os comboios tornaram-se a pôr-se em marcha e lá continuei a sofrer mais aquela mágoa, mas sempre com muita fé que Deus que me havia de dar força para poder resistir a tudo isto.”

Ainda naquela noite, o comboio entrou na Alemanha. De manhã cedo, em algumas breves paragens em estações e apeadeiros, mulheres alemãs ofereciam, a troco de 10 marcos, fatias de pão. “Eu não comprava porque infelizmente tinha sido feito prisioneiro com 2 francos em prata.” A viagem prosseguiu. Por vezes, o comboio parava e alguns presos aproveitavam para sair e correr até aos vagões onde sabiam estar batatas. “(…) tirávamos algumas e mesmo cruas as comíamos o que nos amargava muito na boca.”

Quatro dias depois de ter sido capturado, Ricardo desembarcou em Friedrichsfeld. Eram 13 horas. Formados, os homens caminharam até ao campo de internamento e, à entrada, foram revistados e confiscados papéis, relógios, navalhas, fotografias. Ricardo conseguiu “esconder” as fotos da família, mas não explica se lhe aconteceu o mesmo que a grande parte dos presos de guerra portugueses que usaram a mesma farda, roupa interior e calçado durante os quase oito meses de aprisionamento. Ricardo ficou instalado nas barracas de madeira destinadas aos portugueses. Às oito da noite ainda não tinha comido nada. Ele e os restantes novos presos foram então submetidos a uma espécie de quarentena, fechados nas barracas, impedidos de comunicar com os outros prisioneiros de guerra. “Se até ali tínhamos passado mal dali por diante não posso explicar como um homem pode passar tantos martírios.”

Ao longo dessas duas semanas, Ricardo e os que estavam confinados às barracas foram vacinados e levaram “umas injecções no peito”. A carestia que assolava o Império Alemão alastrou, inevitavelmente, para os campos de presos. “O nosso tratamento no campo era de manhã uma bebida que não era café nem era nada o que não se podia beber porque era bolota moída. Ao meio dia um cássaro de sopa de farinha que era a mesma coisa que estar a beber água quente. Por aqui podem ver a desgraçada fome que ali dentro daquelas barracas nós passámos.”

Terminada a quarentena, Ricardo saiu da barraca e foi a sua “salvação”. Porque os presos de guerra de outras nacionalidades partilhavam frequentemente com os portugueses “muita sopa que eles não queriam”. Em quase todos os campos de trabalhos forçados, os expedicionários portugueses foram auxiliados por comités de socorros franceses e britânicos, que lhes enviavam vestuário e géneros alimentares. Outros, não tiveram tanta sorte. Em Outubro de 1918, cerca de um mês antes do armistício, delegados médicos espanhóis, que visitaram o campo de Merseburg, na Saxónia, onde os presos eram obrigados a trabalhar na agricultura e nas minas, salientaram no seu relatório que os 205 portugueses que ali estavam nunca tinham sido socorridos por qualquer comité. Não tinham botas, as roupas estavam em “mau estado”, a comida não possuía “valor nutritivo” e mesmo os homens feridos ou com sequelas de ferimentos eram obrigados a trabalhar.

Um mês depois de ter dado entrada em Friedrichsfeld, Ricardo foi incorporado num dos comandos de trabalho, juntamente com 20 presos, e transportado para o campo de trabalhos forçados de Wülfrath, também na Renânia do Norte-Vestfália, onde existia uma fábrica de cal. Ricardo iria viver ali três penosos meses. Inicialmente trabalhou na pedreira, onde enchia vagonetas de pedra, mas o seu estado de debilidade piorava de dia para dia e não tardou para que fosse transferido para outro serviço: também enchia vagonetas, mas agora de terra. Tiraram-lhe as botas, obrigando-o a calçar uns tamancos de madeira que lhe feriam os pés, e sempre que chovia não podiam parar, continuando a trabalhar com a roupa molhada. Alguns dos “camaradas” de Ricardo cederam ao desespero e automutilaram-se, deixando “cair vigas de ferro sobre os pés para os esmagar”, esperando sair dali para os hospitais ou para os campos. Ricardo chegou a pensar nisso. “(…) mas a ideia não me dava para o fazer porque via que os curativos com os prisioneiros era muito pouco o cuidado.”

“Agora vamos dizer alguma coisa a respeito do que aqueles selvagens nos davam de comer para se trabalhar tanto o trabalho começava às 5 horas da manhã íamos para a fábrica sem comer nada até ao meio dia. Quando voltávamos para a barraca vínhamos a cair pelo caminho sem forças para andar e as sentinelas sempre aos empurrões a nós. Chegados ali à dita barraca davam-nos então um pouco de beterraba cozida sem sal e alguma já quase podre; enfim comíamos alguma coisa devido à fome que nós tínhamos e ao termos muita fraqueza.” Caldos de beterraba eram servidos diariamente em quase todos os campos, tanto nos de trabalhos forçados, como nos destinados apenas a oficiais. Mas enquanto estes últimos se queixavam da monotonia da alimentação (não sendo obrigados a trabalhar, queixavam-se também do tédio), os restantes presos de guerra lamentavam que a comida não era suficiente para a violência dos trabalhos.

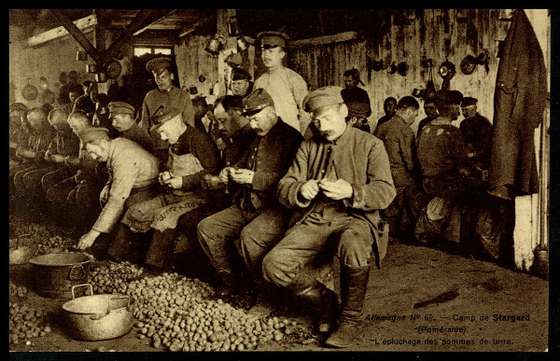

Campo de prisioneiros de guerra de Stargard (atualmente na Polónia) onde esteve Ricardo Rangel Gomes

Muitos desmaiavam nas formaturas; outros davam entrada nos lazaretos por inanição; outros ainda sucumbiram a infecções respiratórias e anemias. “Via os meus camaradas cair ao lado do trabalho sem forças para o poder fazer o que me afligia muito lembrando-me a cada passo que me sucederia o mesmo. Pois tínhamos tão pouca comida e tão ruim e muito trabalho pesado o que assim era impossível fazê-lo. Pedíamos para ir a doentes mas isso sim só com doença à vista ou então quase sem poder dar palavra, chorei muitas lágrimas.”

Um dia, a caminho de “uma fábrica”, ainda em Wülfrath, Ricardo descobriu um coelho morto, a ser devorado por formigas. “Pois guardei dentro da algibeira e à noite foi o meu jantar porque a sopa que nos deram não se podia comer.”

O lento regresso à “querida terra”

Nos primeiros dias de agosto, Ricardo estava em fraqueza extrema. Tinha febre, mal falava, pesava poucos quilos, sentia-se “arruinado”. Um dos médicos da enfermaria de Wülfrath propôs que ele regressasse a Friedrichsfeld, pois precisava de convalescer. Partiu a 14 de agosto para o seu primeiro campo de internamento e foi nessa altura que recebeu, finalmente, as suas primeiras encomendas de Portugal: da madrinha de guerra e da família. “Foi sem dúvida a minha salvação pois com o alimento que os alemães nos davam um homem não resistia e ia morrendo lentamente mas como fui socorrido logo ia fazendo alguma coisa para assim me poder tratar da terrível fraqueza que me acompanhava.”

Quando começou a ganhar forças, pediu ao “chefe da barraca” para que lhe arranjasse algum trabalho em Friedrichsfeld, evitando assim regressar a Wülfrath. O pedido foi aceite e Ricardo começou a trabalhar na cozinha. Estava “satisfeito” e “com mais saúde”. Pelo menos durante quase dois meses. Porque no início de outubro o comandante do campo recebeu ordem para que 600 presos de Friedrichsfeld fossem transferidos para um campo de trabalhos forçados na “Polónia Oriental”. Ricardo era um deles. Saíram a 15 de outubro, com um pouco de pão e chouriço no bolso, e aguardava-os três dias de viagem de comboio e muita fome: aproveitando algumas paragens, os homens saltavam dos vagões e procuravam colher o que houvesse nos campos mais próximos, como nabos e cenouras; por vezes, numa qualquer gare, era servida sopa de batata; noutra estação, “um bocadinho de pão e uma pinga de café sem açúcar”. No interior dos vagões estava sempre muito frio; lá fora chovia ou nevava.

Na estação de caminho-de-ferro de Gramenz (actual cidade polaca de Grzmiaca, na Pomerânia Ocidental, então integrada no Império Alemão), os alemães fizeram desembarcar 40 presos portugueses, encaminhando-os para uma zona de lavoura a cerca de três quilómetros. Ainda nesse mesmo dia foram trabalhar para os campos, a apanhar batatas. “(…) o patrão tratava-nos muito bem e tínhamos muito boa comida.” E ali permaneceram até 15 de novembro, ignorando o que acontecera quatro dias antes em Compiègne e a evolução da revolução política na Alemanha.

▲ Livro de registo de presos onde figura o nome de Ricardo Rangel Gomes (o sexto a contar de cima) @Comité Internacional da Cruz Vermelha

Comité Internacional da Cruz Vermelha

Ricardo e nove presos de guerra caminharam 10 quilómetros até alcançar a casa do “novo patrão”. “Pois ali ainda estávamos melhor que no primeiro o que passávamos era muito frio e caía muita neve pois nós estávamos sem dúvida dentro da Rússia.” Na verdade continuavam em território alemão. E ali desaparecem as sentinelas. Foi então, escreveu Ricardo, “que soubemos que tinha sido implantada a República na Alemanha e que tinham pedido o armistício o que tinha sido assinado.” A notícia “há tanto tempo desejada” chegara, finalmente. “Como tinha acabado o trabalho para todos os prisioneiros tínhamos que nos ir embora dali e quando dali saímos toda aquela gente teve muita pena de nós, mas nós com tanta alegria de nos irmos embora só fazíamos era cantar e dançar de contentes. Pois saber que vínhamos para a nossa querida terra que tantas saudades já tínhamos.”

O regresso a Portugal, porém, seria ainda um processo moroso. E Ricardo, assim como muitos outros presos portugueses, tiveram de passar por mais três campos de internamento: Stargard, Schneidemühl (atualmente cidades polacas) e um outro cujo nome o português parece desconhecer.

Sob um forte nevão, Ricardo partiu a 12 de dezembro com destino ao campo de trabalhos forçados de Stargard, onde ficou quatro dias. Em outubro de 1918, os observadores espanhóis identificaram ali apenas três prisioneiros portugueses. Segundo a nossa pesquisa, dois morreram no campo: Joaquim Gonçalves Pina (21 de outubro de 1918), de Lagoa; e José Faria (11 de novembro de 1918), de Alcorochel, Torres Novas.

Seguiu-se um outro campo, que Ricardo não nomeou, onde os portugueses foram socorridos por um comité de socorro britânico. E após nova viagem de comboio, chegaram, ao princípio da noite e “com uma fome desgraçada”, a Schneidemühl. Nesta prisão de trabalhos forçados, onde chegaram a estar encarcerados 80 mil homens (ali morreram quatro portugueses), Ricardo comeu apenas “uma bolacha e um bocadinho de carne”. As barracas já não tinham camas, pelo que tiveram de dormir no chão, e ali ficaram três dias, com fome e frio. Felizmente, ao fim desses três dias, entraram no campo os voluntários do comité de socorros britânico, que distribuíram pão e bolacha com fartura. E agora restava aguardar a “ordem de partir para Portugal”.

O Natal de 1917 tinha sido passado nas trincheiras; o de 1918, num campo de presos de guerra, abandonado pelas tropas alemãs. A quatro de janeiro, finalmente, Ricardo sentiu uma “grande alegria”. Os britânicos forneceram a cada um dos 130 expedicionários portugueses um notável abono de comida e teve então início uma longa viagem de regresso a Portugal. Caminharam de Schneidemühl, durante a madrugada, até à estação de caminho-de-ferro; às cinco e meia da manhã, o comboio pôs-se em marcha com destino ao porto de mar de Estetino (actualmente na Polónia), fazendo apenas uma paragem para comer sopa na estação de Stargard; e ao fim da tarde, Ricardo não “podia com tanta alegria” quando avistou o vapor dinamarquês que esperava os militares portugueses, britânicos e italianos. No dia 11 de janeiro, o barco aportou em Cherbourg, mas apenas ali desembarcaram as tropas italianas. Ricardo e os restantes ex-presos portugueses haveriam de lá voltar, mas o seu longo regresso a Portugal ainda estava no início.

O processo de repatriamento foi lento e caótico. Ao ponto de muitos expedicionários terem abandonado os campos por iniciativa própria, procurando chegar a bases britânicas ou francesas; outros rumaram a outros países e não mais regressaram a Portugal; outros ainda nunca chegaram a comunicar às entidades oficiais o seu retorno. Mas a morosidade no repatriamento não foi unicamente um caso português. A relutância de a Alemanha em cumprir todos as regras do armistício relativas à libertação dos prisioneiros de guerra levou os governos inglês e francês a manter nos cárceres os presos das Potências Centrais, como represália.

A 12 de janeiro, o vapor dinamarquês chegou a Southampton, cidade onde o bisneto de Ricardo haveria de estudar muitas décadas mais tarde. Em terra, senhoras esperavam os combatentes com chá, bolos e cigarros. Depois de instalados, ali ficaram cinco dias. “(…) não me há de esquecer a tão boa vontade de toda aquela gente para com nós portugueses. Fomos sempre muito bem tratados e gostámos muito de lá estar.”

De novo no porto de Southampton, ao início da noite, Ricardo embarcou num vapor norte-americano. A felicidade do regresso começava a ficar ensombrada por alguns sintomas de doença. Sentia-se fraco e o mar agitado e a paragem no porto de Havre, a que se seguiu novo embarque, agora num comboio, na estação de Caen, pioraram o seu estado de saúde. Mas em Cherbourg, Ricardo reanimou quando viu o enorme acampamento português, onde cerca de seis mil expedicionários aguardavam o desejado regresso ao seu país. Chovia bastante, as ruas estavam enlameadas (“quase nem se podia lá andar”), mas nada abalava a “alegria” do jovem.

Quase três meses após o armistício, a 2 de fevereiro, chegara “finalmente o dia de regressar” à “querida Pátria”, agora a bordo de um barco inglês. “Não poderei escrever a nossa alegria mas ainda com dúvida que o vapor não fundeasse por causa das minas que andavam perdidas pelo mar mas felizmente nada houve de novidade . Depois de seguirmos dois dias de viagem avistámos já terras de Portugal que alegria para mim ao ver a serra de Sintra e ir avistando a cidade de Lisboa que já havia tanto tempo a tínhamos deixado não nos cansávamos em dizer adeus a toda a gente e ver que nos percebiam pois há tanto tempo a lidar com estrangeiros.”

Ao fim da manhã, o “South West Miller” atracou no Tejo, transportando 1347 soldados e cabos e 16 oficiais ex-prisioneiros de guerra, e cerca de duas dezenas de doentes e feridos, contava O Século na sua edição de 5 de fevereiro. Aguardava-os Armando Ferraz, um dos sobreviventes do ataque ao caça-minas Augusto de Castilho (afundado em outubro de 1918 por um submarino alemão), que ali estava em representação de João do Canto e Castro, Presidente da República, o capitão de mar e guerra Ivens Ferraz, e ainda algumas madrinhas de guerra e muitas senhoras da colónia britânica em Lisboa, que ofereciam aos recém-chegados café quente, tabaco e bolos.

Ilustração Portuguesa, 10 de fevereiro de 1919 @Hemeroteca Digital

Ricardo escreveu ter avistado na gare a sua irmã Matilde, que julgara não voltar a ver e que “tanto se tinha sacrificado” por ele. Os quartéis em Lisboa estavam lotados, pelo que os militares que pertenciam a guarnições do Norte foram encaminhados para Mafra, embarcando em dois comboios fretados para o efeito. Ricardo saiu na estação de caminho-de-ferro do Cacém e ali esperou novo comboio para Sintra, onde chegou às sete da tarde. “(…) que alegria ao tornar a ver toda a família e a sua terra natal.”

Quando Ricardo Rangel Gomes chegou a Lisboa, a República continuava a tentar debelar as insurreições monárquicas – depois da capital, em janeiro, as tropas couceiristas rumaram para Norte. O país, já habituado à alegre reincidência dos governos de curta duração, tinha então um novo primeiro-ministro (José Relvas), cujo executivo trabalhou durante dois meses – um fenómeno de longevidade em comparação com o que aconteceu no ano seguinte, 1920, quando foram nomeados oito governos. Quando Ricardo foi licenciado, a 20 de março (era António Maria Baptista o presidente do Ministério), já tinham passado por São Bento quatro executivos e faltavam ainda mais quatro até ao fim do ano.

Ricardo não pode ser esquecido

Quase todas as cartas e fotografias que estão à guarda de Maria Antónia, a nora de Ricardo Rangel Gomes, são endereçadas a Clementina. Ricardo e Clementina casaram seis anos depois de ele regressar da Grande Guerra, a 29 de janeiro de 1925. Ele tinha 29 anos; ela, 30. Ricardo era mecânico e arranjara trabalho como motorista de uma família abastada. Mas num dia de sorte comprou uma cautela da lotaria e ganhou. “Foi quando quis comprar um carro de praça”, explica Maria Antónia, e fez-se o primeiro taxista de Sintra.

▲ Depois de ganhar a lotaria, Ricardo comprou um automóvel e tornou-se taxista. Foi o primeiro em Sintra.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

O casamento, porém, durou apenas 10 anos, terminando abruptamente com a morte de Ricardo, em fevereiro de 1935. Tinha apenas 39 anos e não resistira a uma broncopneumonia – doença que a família acha ter sido uma consequência dos gaseamentos que sofreu na Frente Ocidental. Clementina perdeu “a paixão da vida dela”, diz Maria Antónia, olhando para as cartas e os postais que Ricardo enviou à namorada em 1917 e 1918.

A 25 de maio, dois dias antes de embarcar para França, enviou-lhe de Lisboa uma fotografia-postal com o seu retrato de corpo inteiro, vestido com a farda do CEP, o cotovelo encostado a uma floreira, a perna cruzada.

“Lisboa 25/5/917

Como prova de amizade ofereço minha querida Clementina minha fotografia.

Ricardo Rangel Gomes”

E em agosto de 1917, numa altura em que, segundo as suas memórias, Ricardo se aproximou do “front” e percebeu, pela primeira vez, o que era e o que poderia ser aquela guerra (“foi então quando começámos a ter algumas luzes do que era esta guerra”), enviou nova fotografia-postal a Clementina. A floreira lá estava, a farda do CEP também; mas desta vez, Ricardo, aparentemente mais magro, usa capacete.

“França em 16/8/917

Minha querida Clementina

Aí te envio a minha fotografia como uma pequena lembrança de quem está tão longe e que nunca te esquece. Os retratos estão todos muito pre [palavra cortada] quando houver fotografia melhor torno a tirar e te mando. Agora breve te escrevo uma carta.

Muitas saudades a todos, e tu aceita muitas saudades minhas junto d’um aperto de mão d’este que nunca se esquece.”

▲ Clementina e Ricardo tiveram um filho, Henrique, que ficou órfão de pai ainda criança

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

André e a sua família também não o vão esquecer.

* Autora do livro “Prisioneiros Portugueses da Primeira Guerra Mundial. Frente Europeia – 1917/1918” (ed. Saída de Emergência, 2017)