Desde que em 2005 foi lançado um canal de partilha de vídeos chamado Youtube que passámos a poder ter acesso às mais pérolas da humanidade: uma hora de tinta a secar numa parede, um gatinho a tocar teclas, Geroge W. Bush a dizer que a Guerra do Iraque foi um crime e a aperceber-se que se calhar foi mesmo. Que mais podíamos desejar?

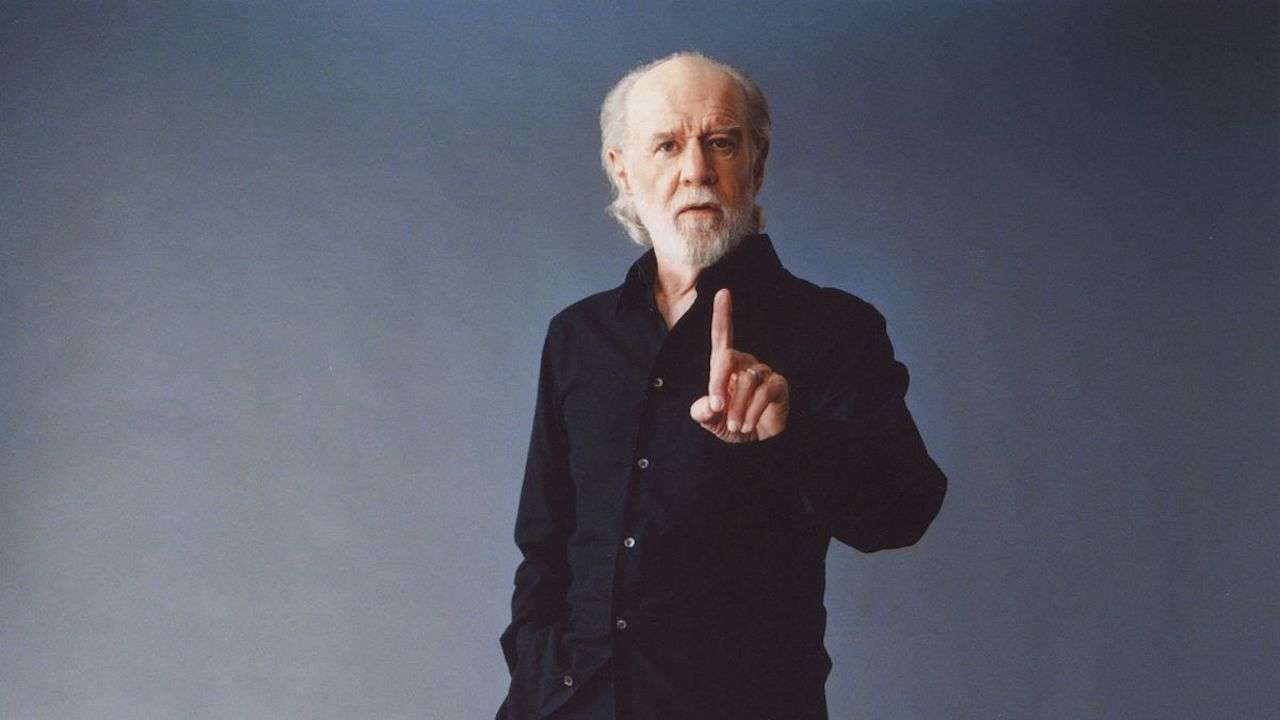

Com o tempo, aprendemos duas ou três coisas sobre o funcionamento do Youtube: todas as semanas há um vídeo que viraliza; desde 2009 que qualquer vídeo que entre na lista de vídeos mais vistos de sempre é um vídeo oficial de uma música; e ciclicamente alguém carrega para a plataforma os oito minutos de uma famosa rábula de George Carlin (1937-2008) sobre os americanos conservadores pro-life.

Do ponto de vista estritamente técnico, é um prodígio não só de escrita (“Not every ejaculation deserves a name” é um one-liner absolutamente genial), mas também de entrega do texto com a emoção e entoação certa:

“Estes conservadores são qualquer coisa: são todos a favor da criança que ainda não nasceu, fazem tudo pela criança que não nasceu – mas quando nasces estás por tua conta. Os conservadores pró-vida obcecados pelo feto, da conceção até aos 9 meses – a partir daí não querem saber de ti (…): se és pré-natal estás ótimo, se és pré-escolar estás fodido. Os conservadores querem que tu te fodas até atingires a idade militar – aí és ótimo (…): os conservadores querem bebés vivos para crescerem e se tornarem soldados mortos”.

O centro da rábula, reproduzido acima, dura 1m15s de imaculada conceção daquilo a que os americanos dizem ser o humorista enquanto contador de verdades profanas: o humorista que diz aquilo que mais ninguém diz, que choca pela brutalidade das suas conclusões, pela honestidade com que derruba as convenções do que pode ser dito, na busca de verdade emocional.

[o trailer de “George Carlin’s American Dream:]

Conhecer esta rábula e conhecer esta fase de George Carlin é uma espécie de ritual de passagem para todas as pessoas que, no seu crescimento, desconfiaram que os adultos, com as suas regras e aparência de bom comportamento, estão a ser (como dizer?) mentirosas, hipócritas e dissimuladas. Há uma idade em que estamos propícios a descobrir quem afasta essa cortina de burguesismos (passe a expressão) e vá com um martelo escaqueirar as boas maneiras, a caminho de dizer “as verdades”.

É quando conhecemos Carlin, quando um novo vídeo de Carlin é carregado para o Youtube e, geração após geração, nasce mais uma legião de fãs do homem que inventou o stand-up enquanto palco para se dizer o que se pensa, ou confessar (sob a forma de rábula) os pensamentos mais negros. Muito antes de Bill Burr, muito antes de Louis CK, muito antes de Dave Chapelle, foi Carlin quem inventou o género, quem reinventou o stand-up enquanto modalidade de alto desgaste, combate de boxe com a audiência, espaço vital para a heresia necessária.

Só que nunca conhecemos Carlin – pelo menos até “American Dream”, o documentário em duas partes sobre a vida de Carlin que se estreia esta terça-feira, dia 24 de maio, na HBO Max, e não só nos mostra um lado de Carlin que nunca conhecemos como também demonstra que não houve um só Carlin, mas vários: o que nunca ultrapassou os traumas infantis, o que queria ser bom esposo, o que tinha problemas com substâncias e os vários Carlins humoristas que se sucederam, numa rara e até hoje nunca batida capacidade de reinvenção.

George Carlin é um filho de Nova Iorque – mas também de um lar desfeito, produto de um pai violento que espancava a mãe e o irmão mais velho de Carlin (este irmão surge no documentário, bem como a filha de Carlin). A violência era de tal ordem que a mãe de Carlin fugiu com os dois filhos (George, com dois meses, ao colo, o mais velho, com cinco anos, pela mãe) e esteve desaparecida durante meses.

Mas a mãe de Carlin conseguiu refazer a vida e o seu filho mais novo ia demonstrando, à medida que ia crescendo, que herdara o talento dos pais para as palavras: era capaz de imitar os sotaques dos atores, as frases típicas de cada adultos, dos professores. Com o tempo desenvolveu essa capacidade de memorizar e imitar – e foi assim que se tornou o palhacito (da turma, do grupo de amigos) e reparou que arrancava palmas e que essa sensação – de ser outra coisa à frente de um grupo de pessoas e obter a aprovação delas através do riso – era o que desejava para a sua via.

▲ Como Carlin dizia, hoje em dia toda a gente é um génio. Talvez Carlin o tenha sido realmente – um génio humanamente defeituoso, mas cuja luta consigo mesmo e com a moral transformou a forma de olharmos para o mundo

Naqueles tempos não havia stand-up como hoje; havia espectáculos de variedades em que, entre outros, subiam ao palco comediantes que (quase exclusivamente) contavam anedotas enquanto faziam caretas. O plano de Carlin era tornar-se comediante por forma a um dia conseguir tornar-se ator de Hollywood.

Não aconteceu bem assim: Carlin deu por si na Força Aérea – mas foi aí que começou a ser DJ na rádio, onde conheceu outro DJ, Jack Burns, com quem criou um duo de comédia cujo ato era baseado em imitações. As atuações levaram a um disco em vinil, Burns and Carlin at the Playboy Club Tonight (e sim, antigamente os comediantes editavam vinis) e o vinil serviu como cartão de visita, fez crescer o nome de Carlin (que entretanto se separou de Burns, embora se mantivessem amigos), que chegou à TV.

A TV dessa época era para toda a família – não havia espaço para assuntos complexos nem piadas no limite nem palavrões. Já tivemos o Carlin DJ, o Carlin das imitações e agora na TV tínhamos o Carlin mainstream que fazia comédia inofensiva para toda a família, que aparecia no programa de Johny Carson a fazer imitações – mas que se sentia como que a apodrecer por dentro.

Depois de ser preso ao lado de Lenny Bruce, Carlin toma a decisão de abandonar a sua carreira de comediante mainstream e ser o mais possível George Carlin: abandonou o fato e a gravata que usava, deixou crescer o cabelo, começou a fumar erva e a sua comédia mudou radicalmente. Em breve estava a usar o seu talento com as palavras para pôr em causa todo o tipo de moralidade – é nesta época que surge a famosa rábula das “seven dirty words” (“Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker and tits) que o levou a ser preso e julgado por atentado ao pudor.

Se talvez seja exagerado dizer que é aqui que nasce a contra-cultura, não o será afirmar que foi nesse momento que ela se tornou visível para o americano comum – e se abandonar a comédia mainstream havia feito Carlin perder imenso dinheiro (cerca de 90% do que ganhava), de repente ele era uma figura de proa dessa mesma contra-cultura. O recém-estrelato, o dinheiro que voltou a entrar, a vida na estrada – tudo isto traz problemas no ego, abuso de substâncias, problemas domésticos.

Seria exaustivo estar a enumerar todas as mudanças criativas pelas quais Carlin passou ou que provocou – ele representa um abalo sísmico na cultura americana, a desconfiança do indivíduo face a todas as formas de controlo, o espanto perante a falta de empatia de quem detém o poder; mas em simultâneo tinha dificuldade em manter um lar estável, era dado a extremos (de álcool drogas, discussões, dias sem aparecer em casa) e o símbolo do liberalismo exigia que sua própria esposa não trabalhasse e ficasse em casa a tratar da filha (provocando danos na psique da mulher).

Fiel ao seu objeto, “American Dream” parece ser um retrato honesto e cru de um homem cheio de contradições, mas que sabia encontrá-las no mundo que o rodeava e expo-las com as palavras exatas que arrancam uma gargalhada e em simultâneo nos colocam numa posição geográfica moral mais precária do que antes de o ouvirmos – isto é: no fim de uma rábula de Carlin, temos menos certezas do que antes.

Como Carlin dizia, hoje em dia toda a gente é um génio. Talvez Carlin o tenha sido realmente – um génio humanamente defeituoso, mas cuja luta consigo mesmo e com a moral transformou a forma de olharmos para o mundo.