Olho para a América de boca aberta. O espanto não é de hoje, mas têm sido dias e semanas desconcertantes. Desde que alvejaram a orelha de um candidato, alojou-se esta pulga atrás da minha: alguma vez vou compreender a nação pela política? Desconfio que não. Decifrar a verdade da América a partir de um comício de Trump ou de um discurso de Biden parece-me agora um exercício inútil. Desde logo, porque um não se lembra onde está a verdade, e o outro, na verdade, não se lembra onde está.

Mas a questão nem é essa: tivesse eu de explicar Portugal a um americano, como faria? Depois de apontar no mapa e o convencer de que não estamos na América do Sul, imagino que o levasse a almoçar. O que certamente não me ocorreria era sentá-lo a assistir a uma comissão parlamentar de inquérito. Acredito que a nossa caldeirada política lhe dissesse menos do que uma açorda.

Regresso ao Futuro

Seguindo esta abordagem epistemológica, dirijo-me ao The Great American Disaster. Faço-o por duas razões: porque é o restaurante americano mais antigo de Lisboa; e porque o nome sempre me intrigou.

A casa foi inaugurada a 10 de junho de 1980 e aqui serviram-se os primeiros all american burgers de Lisboa, com direito a french fries, milkshakes, apple pies e tudo e tudo. É preciso evocar a época. A AD era governo, o Sporting era campeão e o presidente democrata dos Estados Unidos estava prestes a ser destronado por um republicano com a promessa make America great again. Era um mundo diferente.

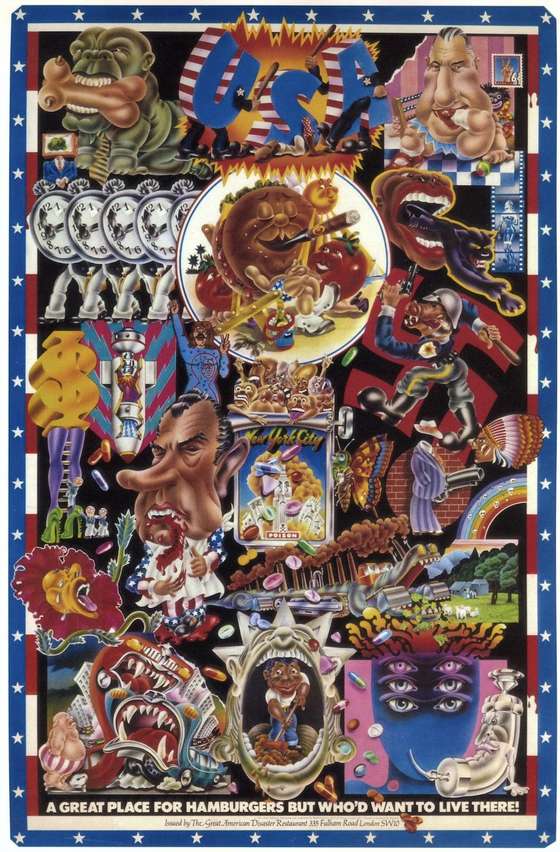

Já o nome julgo ter sido copiado da primeira burger joint ao estilo nova-iorquino aberta em Londres, em 1970, por Peter Norton, um jovem americano que já nasceu rico mas que só ficaria famoso no ano seguinte, quando criou o Hard Rock Café. A justificação para The Great American Disaster parece inscrita neste poster criado para o restaurante, em 1972, por Alan Aldridge, designer gráfico que trabalhou com os Beatles, The Who e Andy Warhol. A peça está hoje depositada na Biblioteca do Congresso e dá uma imagem da América em todo o seu esplendor pop. Em rodapé, a ironia legendada: “USA, a great place for hamburgers, but who’d want to live there!”

Imagem do poster Great American Disaster. © Alan Aldridge

A originalidade do Disaster português está na longevidade (outra frase que merecia um poster), mas também no cenário. Leva já mais de 40 anos e mantém-se ali impecável, colorido e reluzente, chão axadrezado, sofás vinilados, neons garridos (houve renovação em 2007). Da decoração à playlist, das vestimentas ao mobiliário, tudo é recriação fiel de um clássico diner americano, escondido numa galeria comercial semi-abandonada no coração de Lisboa. É como uma matrioska de nostalgias, a evocação dos anos 50 enfiada numa relíquia dos anos 80. Se o Michael J. Fox entra por aquela porta, juro que estou no Regresso ao Futuro.

Velocidade furiosa

Sentemo-nos então à mesa. Em duas visitas, não fujo dos hambúrgueres, ainda que o menu se estenda por meia dúzia de pizzas, um trio de bifes e outro de saladas. Proclama-se que todas as peças são 100% Angus de 160g e não acho razão para desconfiar. Nas versões que provo, encontro sempre um naco de dimensão apreciável e a proteína suculenta, com aquele equilíbrio entre músculo e gordura, comum em vacas geneticamente preparadas para viver no cimo da Escócia. O problema é o resto.

No The Great American Disaster tudo convida a demorar. Sobretudo à noite. O aconchego dos sofás, a vista tranquila sobre o trânsito da Rotunda, a simpatia discreta do serviço à mesa, o conforto de Jo Stafford na Jukebox, o imaginário do diner como refúgio para almas sós e transviadas. Tudo menos a comida. Tragicamente, quase nada do que vem para a mesa suporta o mínimo arrefecimento, a começar pelas batatas pré-fritas congeladas, que rapidamente regressam à flácida condição de fécula contraplacada. É para comer rápido e seguir estrada.

Nas entradas fico-me pelos aros de cebola (4.15€). Vendem-se à meia dúzia, deep fried, a ferver e ainda húmidos de óleo, com uma tigelinha de cheddar derretido para mergulhar. Um horror gastronómico, mas não sobra uma rodela para amostra. Pode alguma coisa ser enjoativa e viciante ao mesmo tempo? Pode, claro, basta lembrar as gulodices industriais da infância. Mas começo a temer pelo cólon da América.

Nos hambúrgueres, estreio-me com o Shitake Caramel (11.80€). O bun fofinho e aquecido, o hambúrguer no ponto, o cogumelo e a cebola caramelizada a dar a nota dominante de doce, a mozzarella e o tomate assado com orégãos a dar uma tónica de pizza. Bonzinho. O mesmo digo do Purple Love (10.50€), uns dos exemplares mais sóbrios da carta, que encavalita a chicha com queijo, cebola roxa, tomate e alface. E agora, é altura de desafiar o maior bad ass cá do sítio.

Era uma vez no México

À minha frente tenho o Cheezy Gonzalez (13.90€). Seria um belíssimo nome para um cantor romântico mexicano, mas assenta igualmente bem no maior alarve do cardápio. Eis a receita.

Coloque uma dose de bife raspado (5 a 6 onças) em cama de brioche.

Acrescente uma fina fatia de cheddar, outra de barriga fumada de porco.

Acrescente cebola caramelizada a gosto.

Cubra o conjunto com chili (1 cup, assim a olho), dispersando o caldo leguminoso pelo prato. Aplique um topping de ovo estrelado.

Sele o edifício com a metade superior do brioche.

Et voilá! (como exclamaria um gourmand texano), outra definição possível para great american disaster: hambúrguer encharcado numa taleigada de feijão picante, bacon, queijo derretido e um ovo a cavalo. No pão. É um desafio para valentes, mas este que assina não consegue levá-lo até ao fim.

Posso até admitir que a mixórdia é cultural e que haja quem sinta água na boca quando eu apenas sinto que vai dar molho. O que não tolero é este enjoo de doce: da cebola caramelizada ao pão de leite, passando pelo queijo e o bacon industrial, nada nesta desgraçada lambarice está isento de açúcar, seja ingrediente ou conservante. O que resta são hidratos de carbono a caminho de serem transformados em glicose também. Sabendo que há quem acompanhe com um milkshake, convenço-me de que o controlo do açúcar é tão urgente como o de armas. Posto isto, peço uma sobremesa.

Epílogo

É agora fim de uma noite de semana, não seremos mais que oito numa sala que acomoda 80. Eis-me sozinho, a pensar sobre tudo isto frente a um café e uma Grandma’s Pie (5,90€). A tarte chega morninha e com pedações de maçã, a canela acabada de polvilhar, gelado de nata ao lado. Tudo industrial, mas simpático, e em dose bastante para um americano médio ou um português valente.

Saio daqui a sentir-me mais próximo da América, num fascínio renovado pelas suas contradições. Talvez seja apenas um pico de glicemia. Não acredito inteiramente que somos o que comemos (a primeira vez que ouvi essa frase, aliás, ofendi-me: estava a enfardar uma chanfana e cuidei que me chamavam cornudo). Mas continuo a achar que a mesa nos diz mais sobre uma psique coletiva do que qualquer divã.

Hei-de voltar.

Arnaldo Valente é homem de palavra e só não dá a cara porque precisa dela para fazer a barba. Tende pouco para as tendências, não é muito sensível às sensibilidades, é fascinado por coisas sem importância e insiste em brincar com coisas sérias. Só fala do que experimenta, embora não possa falar de tudo o que já experimentou.