Quem, no mundo ocidental, será capaz (sem recorrer ao Google) de nomear um muçulmano laureado com um Prémio Nobel na área das ciências? É certo que há 15 árabes laureados com o Nobel, mas oito correspondem ao Nobel da Paz e três ao Nobel da Literatura, pelo que sobram quatro para as ciências, sendo três na química – Ahmed Zewail (1999), Aziz Sancar (2015) e Moungi Bawendi (2023) – e um na física – Mohammad Abdus Salam (1979). O desequilíbrio torna-se mais evidente quando se considera que 1) foram atribuídos, até hoje, 621 Prémios Nobel, repartidos por 992 laureados; 2) os muçulmanos representam um quarto da população mundial; e 3) os três Nobel da Química têm dupla ou tripla nacionalidade – Zelam era egípcio-americano, Sancar é turco-americano e Bawendi acumula as nacionalidades tunisina, americana e francesa.

A desproporção é tão flagrante que é natural que surja um impulso para encontrar explicações e fazer generalizações – a reacção mais imediatista e rudimentar será emular o raciocínio dos tribunos de cervejaria e proclamar que “os muçulmanos não são conhecidos por serem o povo mais esperto do mundo”. Tal asserção cometeria o grave erro de confundir a crença numa religião com a pertença a um grupo étnico, mas a verdade é que, na linguagem corrente e no imaginário de muitos ocidentais, “muçulmano” e “árabe” são palavras/conceitos intercambiáveis e, durante séculos, os europeus designaram por “turco” todos os que criam em Alá, ainda que não tivessem ascendência turca, enquanto na Península Ibérica os muçulmanos receberam a designação “mouro”/“moro”, mesmo que não tivessem origem na Mauritânia. Mas a falha essencial de tal afirmação seria ignorar que tem sido repetidamente comprovado que, quando se removem os factores de contexto socioeconómicos dos testes de QI, não é possível encontrar diferenças inatas na inteligência entre diferentes grupos étnicos.

Uma visão estereotipada (e exótica) do mundo islâmico: “O encantador de serpentes” (c.1879), por Jean-Léon Gérôme

As proclamações provocatórias de tom chocarreiro e contornos “politicamente incorrectos” sobre outras etnias (i.e., com aura racista ou simplesmente alarves) são peças essenciais do arsenal retórico da extrema-direita, que as tem usado com eficácia no teatrinho indigente da “baixa política” (a esquerda cai sempre na esparrela e não resiste a exibir os seus atestados de virtude, os seus pergaminhos democráticos e os seus certificados de superioridade moral e a responder com indignação apopléctica), mas, em vez de explicarem seja o que for, turvam o entendimento do passado e envenenam a convivência no presente.

A ideia de que cada etnia possui características físicas, mentais e comportamentais inatas e imutáveis nem sempre assume a forma de racismo – há também o seu irmão benigno, o essencialismo, que atribui características identitárias aos diferentes povos mas sem a intenção de criar hierarquias de valor: “os canadianos são simpáticos”, “os franceses são arrogantes”, “os árabes são orgulhosos”, “os chineses são inescrutáveis”, “os espanhóis são extrovertidos”, “os portugueses são macambúzios”. Embora não seja (conscientemente) mal-intencionado, o essencialismo alimenta-se, como o racismo, de estereótipos e de impressões superficiais e não nos ajuda a perceber o que leva a que, em certos períodos, alguns povos ou entidades políticas dêem valiosos contributos para a ciência e tecnologia, produzam torrentes de obras de arte e tratados de filosofia ou se convertam em potências militares e económicas, e que, noutros períodos, estagnem ou até regridam civilizacionalmente, ou mergulhem numa existência apagada e anódina. Para interpretar estes altos e baixos, esta alternância de luz e sombra, de actividade febril e torpor comatoso, temos de procurar respostas na História.

Islão e ciência, da paixão à indiferença

A fraquíssima representação de muçulmanos nos galardoados com o Prémio Nobel na área das ciências não reflecte um preconceito anti-islâmico da Academia Sueca, mas a desoladora realidade de o contributo do mundo islâmico – e em particular dos países do Médio Oriente e Norte de África – para os formidáveis progressos científicos e tecnológicos dos séculos XX e XXI ser pouco relevante. Este facto tem, as suas raízes, não na biologia, mas na história – e a história da relação do mundo islâmico com a ciência tem seguido um percurso tortuoso, como demonstra Jim Al-Khalili em A Casa da Sabedoria, de Jim Al-Khalili, ao recordar os nomes dos muitos sábios que fizeram com que, na Idade Média, a “ciência árabe” (designação que será elucidada no capítulo “O que vem a ser a ciência árabe?”) estivesse muito à frente da ciência europeia.

A capa de “A Casa da Sabedoria”, de Jim Al-Khalili, na edição portuguesa das Edições 70

Tal facto não será novidade para muitos portugueses e espanhóis, uma vez que o domínio islâmico sobre a Península Ibérica ao longo de muitos séculos deixou um notável legado, que – mais de 500 anos após a queda do Reino de Granada, derradeiro reduto islâmico na Península – está ainda bem patente no vocabulário, na toponímia, nas lendas, na arquitectura tradicional, nas músicas e instrumentos tradicionais, nos hábitos alimentares, nas práticas e tecnologias agrícolas ancestrais, nalgumas jóias arquitectónicas e até na matriz genética das populações – quantos portugueses e espanhóis não são facilmente confundidos, pelos europeus setentrionais, com magrebinos?

Talvez o facto de as Ilhas Britânicas não terem esta história partilhada explique que a sua imprensa tenha, em 2010, saudado a edição original de A Casa da Sabedoria como “uma chamada de atenção para a dívida que o Ocidente tem para com as realizações intelectuais dos académicos Árabes” (The Times), “uma introdução fascinante a uma área negligenciada” (Metro), ou um livro que “tirou das sombras uma grande história” (The Independent). Para os povos ibéricos, a influência da requintada civilização islâmica medieval na ciência, na arte e na cultura europeias não é uma revelação surpreendente, mas tal não significa que esta obra de Jim Al-Khalili não constitua leitura proveitosa e não traga novidades para portugueses e espanhóis.

Sábios na biblioteca dos califas abássidas: ilustração no Maqamat al-Hariri, uma compilação de lendas realizada na viragem dos séculos XI-XII por al-Hariri

De Bagdad a Londres

Jameel Sadik Al-Khalili nasceu em 1962 em Bagdad, a cidade que, nos séculos IX a XII, tinha sido não só a capital do Califado Abássida como o foco da Idade de Ouro da ciência árabe. Em 1979, o Iraque, que já estava longe desses tempos de esplendor e progresso civilizacional, tornou-se num lugar ainda mais insalubre e opressivo quando Saddam Hussein tomou o poder, o que levou os pais de Jameel – um engenheiro iraquiano e uma bibliotecária britânica – a levarem a família para a Grã-Bretanha. Foi aqui que Jameel se notabilizou na área da física e passou a ser conhecido como Jim Al-Khalili. Além de se ter distinguido na investigação, também se tornou num popular divulgador de ciência, tendo, nomeadamente, apresentado a série documental da BBC Science and Islam (2009). Esta teve como contraparte impressa “oficial” o livro Science and Islam: A history (2008), da autoria de Ehsan Masood, mas Al-Khalili entendeu que o assunto merecia um tratamento mais aprofundado e com outra perspectiva e foi assim que surgiu, em 2010, The House of Wisdom: How Arabic science saved ancient knowledge and gave us the Renaissance (reeditado como The House of Wisdom: The flourishing of a glorious civilization and the Golden Age of Arabic science e, mais tarde, como The Pathfinders: The Golden Age of Arabic science). 14 anos depois, esta obra chega a Portugal através das Edições 70, com o título A Casa da Sabedoria: Como a ciência árabe salvou o conhecimento antigo e nos legou o Renascimento, com tradução de Hugo Barros.

Apesar do que sugere o acolhimento dispensado pela imprensa anglo-saxónica a The House of Wisdom, este esteve longe de ser o primeiro livro de divulgação em língua inglesa a abordar este assunto, tendo sido precedido, por exemplo, por The history and philosophy of Islamic science (1999), de Osman Bakar, por Lost history: The enduring legacy of Muslim scientists, thinkers and artists (2007), de Michael Hamilton Morgan, e pelo (quase) homónimo The House of Wisdom: How the Arabs transformed Western civilization (2009), de Jonathan Lyons, só para mencionar obras surgidas nos anos que antecederam de perto a publicação do livro de Al-Khalili.

Uma casa que pode nunca ter existido

A real natureza da Casa da Sabedoria que dá título aos livros de Al-Khalili e Lyons é assunto de debate entre os especialistas da história das ciências e da história do Islão. Se é indiscutível que a Bagdad dos séculos IX a XII foi um buliçoso centro de actividade intelectual, sobretudo durante o reinado do califa al-Ma’mun, tal não significa que esta estivesse concentrada num único edifício construído expressamente para esse fim ou que se processasse segundo os moldes de um moderno instituto estatal de investigação. Os mitos em torno da Casa da Sabedoria (Bayt al-Hikma) são muitos – parte deles fomentados pela pulsão para contrariar a ideia de que a ciência foi uma criação estritamente ocidental – mas os factos concretos são terrivelmente escassos. Não existe o mais pequeno vestígio da dita Casa e do seu fabuloso espólio, o que tanto pode ter resultado de Bagdad ter sido saqueada e parcialmente arrasada em 1258 pelas hordas mongóis, como de a Casa nunca ter tido existência física.

O Califado Abássida, c.788

Damasco fora a capital imperial da dinastia omíada, mas quando, em 750, os abássidas destronaram os omíadas e inauguraram uma nova dinastia, optaram por outra localização, em parte para marcar a ruptura com o passado e em parte por pretenderem que a capital ocupasse uma posição mais central no seu vasto território, que se estendia do que é hoje a Argélia até ao extremo noroeste da Índia.

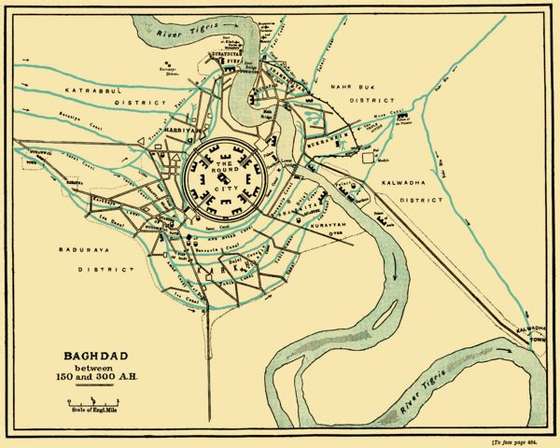

Após alguns anos em Kufa, no Iraque, o segundo califa omíada, al-Mansur (reinado: 754-775) fundou uma nova cidade, num ponto em que os cursos dos rios Tigre e Eufrates se aproximavam e que ficava na rota das caravanas que ligavam a Ásia Central e a China ao mundo mediterrânico: Bagdad.

Mapa de Bagdad, c.767-912

A cidade ainda estava a ganhar forma quando al-Mansur aí terá feito construir uma biblioteca (privada), mas não é claro se esta seria um edifício autónomo ou se faria parte do palácio; o califa Harun al-Rashid (reinado: 768-809) também terá tido iniciativa similar, e o filho de al-Rashid, al-Ma’mun (reinado: 813-833), bibliófilo, apaixonado pelo conhecimento e patrono de intelectuais de renome, terá promovido actividades de tradução e investigação. Porém, não se sabe se existiu alguma continuidade entre as bibliotecas de al-Mansur, al-Rashid e al-Ma’mun, nem se os tradutores e cientistas patrocinados por al-Ma’mun estavam vinculados à sua biblioteca ou a qualquer espaço comum, nem se existiram relações de cooperação entre eles ou alguma forma de coordenação e gestão centralizada das suas actividades, nem se al-Ma’mun esteve activamente envolvido nessa gestão, à semelhança do director de um instituto universitário do nosso tempo.

O povo presta vassalagem ao califa al-Ma’mun: ilustração no livro Tarikh-i alfi (c. 1593)

Lyons, em The House of Wisdom: How the Arabs transformed Western civilization, vê a Casa da Sabedoria como uma instituição dotada de “uma gabinete de tradução, uma biblioteca e uma academia de eruditos e intelectuais de todos os cantos do império”, Al-Khalili é mais prudente e, embora acarinhe a ideia de uma instituição com afinidades com a Biblioteca de Alexandria, também considera que, “em vez de tentarmos juntar muitas e díspares actividades sob um mesmo tecto, devíamos realmente estar a falar de toda a Bagdad como a Medinat al-Hikma (Cidade da Sabedoria)”.

Pátio interior do Palácio Abássida (Al-Qasr al-Abbasi) de Bagdad, cuja construção terá decorrido no reinado do califa al-Nasir (reinado: 1180-1125)

É possível que a Casa da Sabedoria tenha sido tão insubstancial quanto a mítica “Escola de Sagres”, mas, tal como é incontestável que as actividades do infante D. Henrique produziram avanços no conhecimento científico e na tecnologia naval e viagens de exploração profícuas, também a Casa da Sabedoria, mesmo que nunca tenha assumido a forma de um edifício em dedicação exclusiva, foi responsável pela tradução, preservação e compilação de obras científicas e por desenvolvimentos notáveis em diversas áreas de conhecimento, tornando-se quase num sinónimo da Idade de Ouro da ciência árabe. Esta Idade de Ouro da ciência coincidiu com o período de maior esplendor e cosmopolitismo da cidade de Bagdad – como realça Anthony Pagden em Mundos em guerra: 2500 anos de conflito entre o Ocidente e o Oriente (2008), por esta altura, Aachen ou Aix-la-Chapelle, a capital do império franco, “embora sumptuosa […], era uma aldeola quando comparada com Bagdad ou Damasco” (pg.195).

O califa Harun al-Rashid recebe uma embaixada de Carlos Magno, em 786. Quadro por Julius Köckert, 1864

O que vem a ser a “ciência árabe”?

A definição de “ciência árabe” é um assunto mais espinhoso e potencialmente polémico em 2024 do que quando o livro foi originalmente publicado, uma vez que, nos tempos mais recentes, o movimento woke, na sua obsessão em refutar a história escrita pelos vencedores e pelos opressores – o cis-heteropatriacado branco europeu –, tem vindo a propor a sua reescrita radical, de forma a dar relevo ao (suposto) papel pioneiro dos povos não-europeus em múltiplas vertentes civilizacionais (é o caso, por exemplo, de Origem: África: África, os africanos e a criação do mundo moderno, de Howard D. French: ver O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos).

O termo “ciência árabe” não é, todavia, uma revisão enviesada e ressabiada da história da ciência pelos olhos dos povos árabes – corresponde a uma realidade histórica inquestionável. Al-Khalili – que despende quatro páginas a definir o termo – define “ciência árabe” como aquela “praticada pelos que viviam politicamente sob o domínio dos abássidas, cuja língua oficial era o árabe, ou que sentiam a obrigação de escrever os textos científicos em árabe”. “Ciência árabe” é um termo mais abrangente do que “ciência islâmica”, pois inclui obras de não-muçulmanos – judeus, cristãos (nestorianos e monofisitas) e zoroastrianos – que viviam nos territórios do califado; mas, ao mesmo tempo, deixa de fora os muçulmanos que produziram ciência no que são hoje o Paquistão e a Índia. Há também que considerar que nem todos os muçulmanos que contribuíram para a produção científica da Idade de Ouro abássida eram etnicamente árabes: entre os mais notáveis havia persas, curdos e turcomanos.

Por vezes considera-se que o principal mérito da “ciência árabe” terá sido a tradução para árabe de obras de autores gregos clássicos; o desprezo e até a aversão de muitos cristãos aos escritos “pagãos” fez com que as cópias de algumas destas obras existentes na Europa tivessem sido extraviadas ou destruídas (pela incúria ou deliberadamente), pelo que delas apenas sobreviveram as traduções árabes. Todavia, como Al-Khalili demonstra convincentemente, os árabes não se militaram a preservar a sabedoria da Grécia e da Pérsia clássicas: comentaram-na, analisaram-na, corrigiram-na, refutaram-na, refinaram-na e usaram-na como ponto de partida para criar novo conhecimento.

Apesar da sua falta de rigor, o termo “ciência árabe” é útil e mais prático do que qualquer alternativa; além do mais, o seu uso é consensual entre os historiadores da ciência e do Islão.

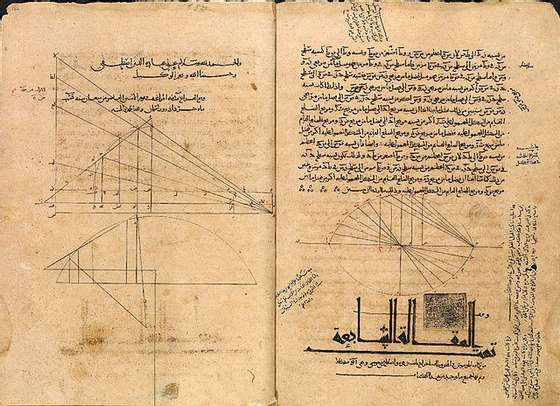

Tradução árabe do século IX, pelo erudito Thabit ibn Qurra, da obra Cónicas do geómetra e astrónomo grego Apolónio de Perga (c.240-c.190 a.C.). Cónicas, que foi a única obra sobrevivente das muitas atribuídas a Apolónio, era constituído originalmente por oito livros, dos quais apenas nos chegaram os originais gregos dos primeiros quatro; os livros V-VII subsistem apenas na versão árabe e o livro VIII perdeu-se

Marcas árabes na terminologia química

O reconhecimento de que os árabes tiveram papel relevante na história da ciência não está dependente de que os arqueólogos descubram as fundações da Casa da Sabedoria ou que venha à superfície um catálogo dos livros nela armazenados: esse contributo sempre esteve sob o nosso nariz, na própria terminologia de diversas áreas científicas.

Ilustração numa cópia de 1339 do tratado de alquimia Al-ma al-waraqi (A água prateada), de ibn Umail al-Tamimi (conhecido na Europa como Senior Zadith, c.900-c.960)

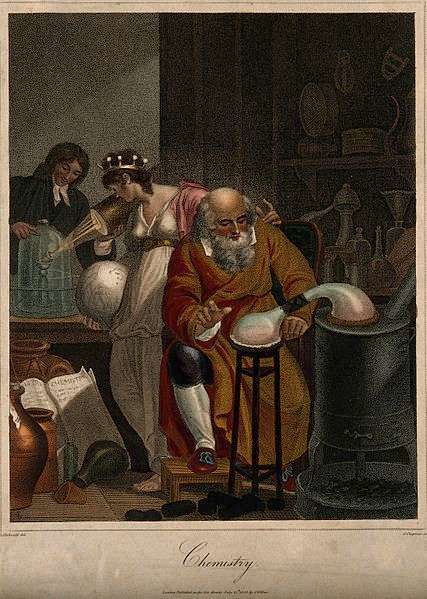

O termo “química” e os seus equivalentes nas línguas europeias provêm, é certo, do grego “khemeia” ou “khumeia”, mas entraram na Europa através do árabe “kimiya”. Esta intermediação árabe torna-se mais evidente quando se considera a prima fantasista da “química”, a “alquimia”, que provém de “al-kimiya”, sendo “al” o equivalente árabe do artigo definido “a/o”. Durante a Idade Média, os conceitos de “química” e “alquimia” eram difíceis de destrinçar: os termos foram usados de forma intercambiável, quer em árabe quer nas línguas europeias e alguns dos seus praticantes tanto deram contributos relevantes para a ciência da química como se dedicaram ao misticismo, à magia e à busca do segredo da transmutação de metais vis em ouro, que era o fulcro da alquimia.

Tal como “química”, “alambique” é uma palavra de origem grega (“ambix”) que, na Idade Média, foi reintroduzida na Europa através da versão árabe, “al-inbiq”.

Alquimista com alambique, gravura de John Chapman (1805) a partir de desenho de Richard Corbould

O substantivo “álcali” e o adjectivo “alcalino” provêm do árabe “al-qaliy”, que designava as cinzas calcinadas da matéria vegetal. “Álcool” (que designa não só o etanol como toda a família de compostos químicos a que este pertence) provém do árabe “al-khul”, sendo o “kuhl” um pó mineral, à base de antimónio, usado, há milénios, para maquilhar os olhos em diversas regiões de África e Ásia. O termo “amálgama”, que, no campo da química, designa uma liga de mercúrio com outro metal, é mais uma palavra de origem grega (“malagma”) que passou pelo árabe (“al-malgham”) antes de regressar à Europa. Percurso similar fez o termo “elixir”: a sua origem é a palavra grega “xerion”, que designava um “pó para tratar feridas”, que o árabe assimilou como “al-iksir” e devolveu à Europa, já com o significado de solução líquida administrado oralmente.

A “cânfora” é extraída de várias espécies arbóreas do Sudeste Asiático (nomeadamente a Cinnamomum camphora), mas como o produto chegava à Europa por intermédio de comerciantes árabes, a designação nas línguas europeias tem por raiz a designação árabe (“kafur”). Uma lógica similar está na origem do prefixo “benz” e dos seus derivados (ácido benzóico, benzeno, benzoílo, etc.): o beijoím, uma resina balsâmica rica em ácido benzóico, com aplicação no fabrico de perfumes, incensos e medicamentos, é extraída da casca de árvores do género Styrax, nativas do Sudeste Asiático; os comerciantes árabes que comerciavam a resina através do Índico chamavam-lhe “luban jawi” (“incenso de Java”), termo que entrou nas línguas europeias como “benjuí” (espanhol), “benjoin” (francês) e “benzoin” (inglês). O “bórax” (formalmente, borato de sódio hidratado) foi primeiro descoberto no Tibete e chegava ao Médio Oriente através da Rota da Seda; os árabes que o forneciam à Europa chamavam-lhe “buraq”, o que explica o seu nome nas línguas europeias.

Jabir ibn Hayyan (c.721-c.815, mais conhecido como Jabir ou Geber), a quem são atribuídas cerca de 600 obras sobre química e alquimia (das quais duas centenas chegaram ao nosso tempo), é uma figura famosa da ciência árabe e Al-Khalili dedica-lhe o capítulo “O alquimista solitário”. Porém, não é certo que as obras atribuídas a Jabir tenham sido escritas por ele, ou que ele tenha tido existência real. Ilustração no Codici Ashburnhamiani (século XIV-XV)

Marcas árabes na terminologia matemática

O agora omnipresente (e idolatrado) “algoritmo” provém do nome de Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (c.780-c.850), um persa, natural (como o nome indica) da região de Khwarazm, que se distinguiu nos campos da matemática, astronomia e geografia, e o termo “álgebra” (uma entidade maligna que povoa os pesadelos de boa parte dos estudantes do ensino secundário e superior) provém de um dos mais famosos tratados redigidos por al-Khwarizmi – e uma das mais importantes obras da história da matemática –, o Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wal-muqabalah (Compêndio sobre cálculo através da restauração e equilíbrio), redigido c.820 e conhecido abreviadamente por Kitab al-Jabr. Uma vez que Al-Khalili se dirige aos leitores anglófonos, não lhe caberia mencionar outra dívida vocabular a al-Khwarizmi: o termo português “algarismo”, que, tal como “algoritmo”, provém da forma latinizada (Algorismus) do seu nome (o que talvez justificasse uma “nota do tradutor” ou uma “nota do editor”).

Página do Kitab al-mukhtasar, de al-Khwarizmi

Já que se mencionam os algarismos, os “algarismos árabes” são, na verdade, de origem indiana e ganharam tal nome por terem chegado à Europa por intermediação árabe, sofrendo várias mutações até assumirem uma forma muito próxima da actual no século XVI. Os algarismos árabes e o sistema de numeração de base 10 a eles associado tinham tais vantagens sobre a numeração romana até então vigente na Europa que suplantaram esta completamente.

O conceito – absolutamente crucial – de zero não foi inventado pelos árabes e matemáticos de várias civilizações anteriores (gregos, babilónios, indianos) propuseram diversas formas de o representar, mas foi (mais uma vez) al-Khwarizmi quem lhe deu um impulso crucial, num tratado de c.825 sobre o cálculo com “algarismos indianos” (o original árabe perdeu-se, pelo que a obra só é conhecida através de uma tradução latina, intitulada originalmente como Dixit Algorizmi – “Assim falou al-Khwarizmi” – e que ficou conhecida como Algoritmo de numero indorum). Al-Khwarizmi foi quem primeiro propôs que o conceito de zero fosse representado por um pequeno círculo, a que deu a designação de “ṣifr”, que significa “vazio”. O matemático italiano Leonardo de Pisa (c.1170-c.1250, também conhecido como Fibonacci) foi quem introduziu o “ṣifr” de al-Khwarizmi na Europa e rebaptizou-o como “zephyrum”, que os seus compatriotas converteram em “zefiro” e, depois, contraíram para “zero”, termo que acabaria por ser adoptado pela maioria das línguas europeias. Porém, o árabe “ṣifr” também deu origem a “cifra” (“cifra” em espanhol, “chiffre” em francês, “cipher” em inglês), que em português tem os significados de “número”, “quantia” e “método de codificação”.

Num campo limítrofe ao da matemática, o das unidades de medida, a língua portuguesa também regista contributos vocabulares árabes: “arroba”, que provém de “ar-rub” (“quarto”, no sentido de “a quarta parte”), unidade de peso árabe correspondente a um quarto de quintal (do árabe “quintar”). O valor do quintal correspondia ao peso que poderia ser carregado por um burro, uma noção nada precisa e que variou consoante as épocas, os países, os contextos e a estima pelos burros. Esta indefinição e inconstância afectou também o “arrátel” (do árabe “ar-ratl”), que variou entre os 360 e os 460 gramas.

O observatório astronómico do erudito Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274) em Maragha, na Pérsia

O que está escrito nas estrelas

Na origem da Idade de Ouro da ciência árabe está a pulsão surgida nos alvores do Califado Abássida para traduzir para árabe os textos sobre ciência e filosofia de autores gregos e persas. Al-Kahlili apresenta três razões para o florescimento do “movimento de tradução” nesta época e lugar:

1) “A obsessão abássida pela cultura persa”; como explicou um tradutor dessa época, “Nós [os árabes] temos todas as palavras, mas eles [os persas] têm todas as ideias”.

2) “Uma obsessão com a astrologia”: o califa al-Mansur não só tinha genuíno interesse pela astrologia como cria que ao promover esta ganharia o favor da aristocracia persa, para quem a astrologia desempenhava papel central na vida quotidiana. Recorde-se que a conquista do vasto Império Sassânida pelos árabes tivera lugar em apenas cinco anos, o que só fora possível com a colaboração de algumas poderosas famílias da nobreza persa, que depois exerceriam influência sobre a governação abássida ao longo de várias gerações. No período abássida, a astrologia (“‘ilm ahkam al-falak” = a ciência dos decretos celestes) não estava claramente separada da matemática e da astronomia (“‘ilm al-nujum” = a ciência da esfera [celeste]), ambiguidade que permitia aos astrónomos tirarem partido do insaciável apetite dos seus mecenas por previsões astrológicas para irem conduzindo, discretamente, as suas investigações astronómicas.

Mapa celeste e símbolos do zodíaco: miniatura na obra Zubdat al-Tawarikh (A essência da história), uma genealogia dos governantes otomanos elaborada em 1583 e dedicada ao sultão Murad III

3) Entre os produtos e tecnologias originários da China que, pela Rota da Seda, desaguavam no Califado Abássida conta-se o fabrico de papel, que era usado na China desde o século II. As óbvias vantagens do papel sobre o pergaminho e o papiro levaram a que fosse rapidamente adoptado pelo mundo islâmico: a primeira fábrica de papel do califado surgiu em Samarcanda, no extremo oriental do califado, na década de 750 e foi alastrando para ocidente, de forma que cinquenta anos depois já existiam várias fábricas destas em Bagdad. A disponibilidade de papel barato e de qualidade terá sido determinante para que a tradução e cópia de manuscritos assumisse uma escala quase industrial, o que propiciou que a circulação do conhecimento científico (e paracientífico) ganhasse uma velocidade e abrangência sem precedentes (vale a pena realçar que só nos séculos XIV-XV o fabrico de papel começou a espalhar-se pela Europa cristã, que mostrou grande relutância em abandonar o pergaminho).

Al-Mulakhkhas fi al-Hay’ah (Súmula de noções de astronomia teórica), por al-Jaghmini (fl. séc. XIII-XIV)

Al-Khalili empenha-se em desfazer a ideia de que, no campo da astronomia, o mundo islâmico se teria limitado a traduzir e assimilar os conhecimentos dos persas, indianos e gregos. Na verdade, ao traduzirem e compilarem obras de diferentes fontes, os eruditos islâmicos aperceberam-se das muitas discrepâncias entre as suas observações e das muitas incompatibilidades entre os seus modelos cosmológicos, o que os levou a realizarem as suas próprias medições e a elaborarem as suas próprias teorias e modelos cosmológicos.

Curiosamente, nas páginas dedicadas a este assunto – nomeadamente as do capítulo “Grande ciência” – Al-Khalili omite uma das provas mais óbvias e concludentes do contributo árabe para a astronomia: conquanto os nomes das constelações sejam quase todos de origem grega e romana, dois terços dos nomes das estrelas visíveis a olho nu no Hemisfério Norte são de origem árabe. Assim, Aldebaran provém de “Ad-Dabaran” (“seguidora [das Plêiades]”); Betelgeuse de “Yad ul-Jawza” (“mão do que está no centro”); Deneb de “Dhanab ud-Djahja” (“cauda da galinha”); Fomalhaut de Fum al-Hut (“boca da baleia”); Rigel de “Rijl ul-jabbar” (“pé do gigante”); Vega de an-Nisr ul-Waqi (“águia cadente”).

Astrónomos otomanos: ilustração c.1574-95

Para encerrar este capítulo, eis duas notas etimológicas. Uma é mais um fio que vincula a língua portuguesa à ciência árabe. O português é a única língua (pelo menos na Europa) que presta homenagem a Abu Nasr Muhammad al-Farabi (c.870-c.950), um filósofo de origem persa activo na corte do califa al-Mansur, que deu relevantes e pioneiros contributos nos domínios da ética, psicologia e ciência política e também se interessou por astronomia, propondo uma cosmologia assente nas teorias de Aristóteles, Plotino e Ptolemeu. Al-Farabi ficou conhecido na Europa pela versão latinizada do seu nome, “Alfarabius”, que está na origem do termo “alfarrábio”, o que sugere que, em tempos recuados, houve portugueses que o viram como símbolo de erudição livresca e veneranda, quiçá já um pouco amarelada e bafienta.

A outra nota nada tem a ver com ciência: o termo “alarve”, usado no início deste artigo para qualificar declarações preconceituosas de alguns sectores da política nacional, provém de “al-arabi” e, em tempos, foi sinónimo de “árabe”. Sem que disso demos conta, a nossa língua está eivada de antigos preconceitos.

As origens do método científico

O papel dos árabes na preservação do saber da Antiguidade Clássica e os seus contributos para dilatar o conhecimento nos campos da química, matemática, astronomia, física e medicina têm hoje largo reconhecimento. Menos difundida está a percepção de que alguns sábios da Idade de Ouro árabe foram também pioneiros na delineação do método científico, muito antes de Robert Grosseteste e Roger Bacon (século XIII), de William of Ockham (século XIV), do Novum organum (1620) de Francis Bacon, do Discours de la méthode (1637) de René Descartes e de Due nuove scienze (1638) de Galileo Galilei.

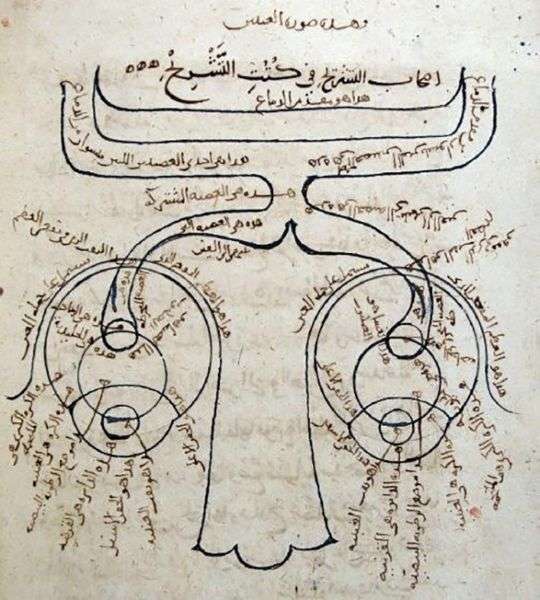

Atente-se nestes trechos de Hasan ibn al-Haytham (c.965-c.1040):

● “Aquele que busca a verdade não é o que estuda os textos dos antigos e, seguindo a sua disposição natural, confia neles, mas sim aquele que suspeita da fé que deposita neles e questiona a interpretação que deles faz, aquele que se submete ao argumento e à demonstração e não ao que dizem os seres humanos, cuja natureza está infestada por todo o tipo de imperfeições e deficiências. O dever do homem que investiga os textos dos cientistas é, se a sua meta for alcançar a verdade, tornar-se inimigo de tudo o que lê e, aplicando a sua mente ao cerne e às margens do seu conteúdo, atacá-lo por todos os lados. Deve igualmente desconfiar de si próprio enquanto realiza o seu exame crítico, para que evite cair no preconceito ou na condescendência”.

● “Devemos distinguir as propriedades dos particulares e reunir por indução o que pertence ao olho e o que a sensação diz ser uniforme, imutável, manifesto e não sujeito a dúvida. Após o que devemos ascender na nossa investigação e raciocínio, gradual e ordenadamente, criticando premissas e aplicando cautelas em relação às conclusões – e o nosso objectivo, em tudo o que submetemos a inspecção e revisão, é empregar a justiça, não seguir o preconceito e ter cuidado em tudo o que julgamos e criticamos, para que assim alcancemos a verdade e não sejamos influenciados pela opinião”.

● “As declarações do nobre Shaykh deixam claro que ele crê em tudo o que Ptolemeu afirma, sem requerer uma demonstração ou uma prova. É assim que os estudiosos nas tradições religiosas depositam fé nos profetas […] mas não é esta a forma de os matemáticos depositarem fé nos peritos das ciências demonstrativas”.

● “Deus não preservou o cientista do erro, nem a ciência de limitações e falhas. Se assim fosse, os cientistas nunca estariam em desacordo sobre qualquer aspecto da ciência”.

Esquema do olho humano, numa cópia do século XI do Kitab al-Manazir, de al-Haytham

Abu Rayan al-Biruni (973-c.1050) teceu considerações similares:

● “O crítico obstinado diria: ‘Qual o benefício destas ciências?’. Não conhece a virtude que distingue a humanidade de todos os animais: é o conhecimento que é perseguido apenas pelo homem e que é perseguido pelo bem do próprio conhecimento, porque a sua aquisição é perfeitamente encantadora e é diferente dos prazeres desejáveis provenientes de outras buscas. Pois o bem não pode ser produzido e o mal não pode ser evitado, excepto por via do conhecimento”.

● “O estudioso não deve olhar com sobranceria os estudiosos que o antecederam; deve abordar as suas obras com humildade e delas tirar proveito. Assim, obterá informação mais sólida e rigorosa e evitará a informação inconsistente e falaciosa”.

● “Aqueles que pretendem dedicar-se às ciências do espírito deverão começar por limpar os seus corações de crenças corruptas, maus hábitos e obsessões. A maioria das pessoas é afligida por doenças espirituais e estas impedem quem delas padece de ver a realidade e a verdade, tornando cego o coração e surdos os ouvidos. Maus hábitos, como sejam o fanatismo, o sentimento de superioridade sobre os outros, a egomania, os desejos e entusiasmos malignos, a sede de autoridade e poder, são indignos do sábio. O caminho para o conhecimento é difícil, mas não impossível. Quem busca a verdade e a realidade deve valer-se da informação mais sólida e credível e consultar as autoridades e obras nos respectivos domínios de conhecimento – ou seja, não todas as palavras e obras, mas apenas as que são reconhecidas como autoridades”.

● “[O extremista] marcaria as ciências como ateístas e proclamaria que desviam as pessoas, para fazer com que os ignorantes, como ele, detestem as ciências. Porque tal o ajudará a ocultar a sua ignorância e a franquear a porta à destruição completa das ciências”.

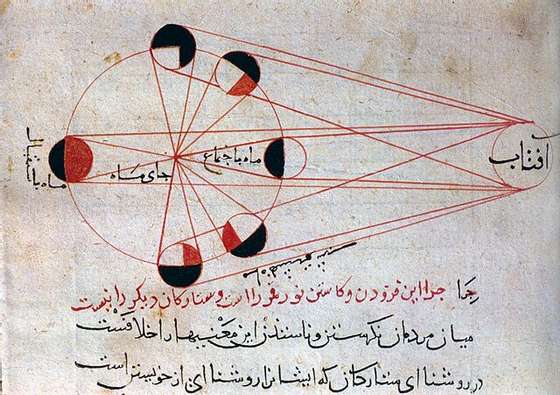

As fases da lua no livro Kitab al-Tafhim, de al-Biruni

Ibn Sina (980-1037), conhecido no Ocidente na forma latinizada Avicenna, também pode ser visto como um precursor do método científico. Na sua obra mais famosa, o Kitab al-Shifa (O livro da cura), redigido entre 1014 e 1020 e publicado em 1027, propunha-se curar, não os males do corpo (como poderia presumir-se do título), mas a ignorância do espírito, através de uma série de tratados versando astronomia, química, geologia, paleontologia, psicologia, lógica, metafísica e filosofia da ciência. Esta última é abordada no tratado “Al-Buhran” (“Sobre a demonstração”), que estabelece uma elaborada metodologia para a condução da pesquisa científica através de formulação de hipóteses e de experimentação e que, após confrontar esta abordagem com o método indutivo proposto por Aristóteles, conclui que o segundo é incapaz de garantir que se atingem verdades absolutas e universais.

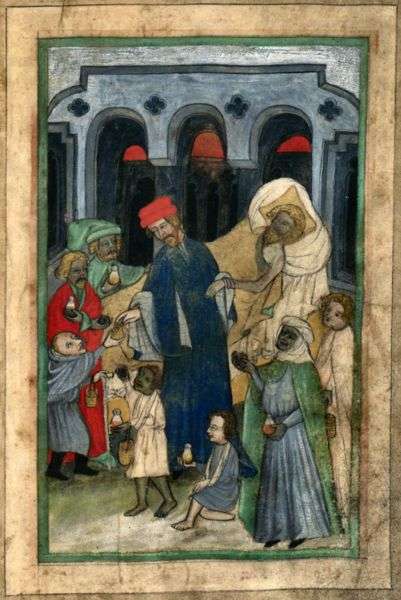

Ibn Sina visitando um doente, iluminura pelo polaco Walenty z Pilzna (Valentinus de Pylsna, ?-1468)

Al-Haytham, natural de Basra (Baçorá, hoje no Iraque) e também conhecido no Ocidente como Alhazen, legou-nos trabalhos pioneiros nos campos da óptica e da percepção visual, da astronomia, da matemática e da geometria, discorreu sobre teologia e filosofia, propôs um sistema de diques e canais que permitiria controlar e regularizar as flutuações do caudal do Rio Nilo, atenuando as cheias e secas delas decorrentes, e até escreveu um tratado (perdido) sobre o efeito da música no espírito dos animais.

Al-Biruni, natural de Kath, na região de Khwarazm (hoje no Uzbequistão), redigiu mais de uma centena de livros (muitos deles perdidos) sobre astronomia, astrologia (disciplina que mais tarde viria a rejeitar e refutar), cosmologia, matemática, física, geodesia, mineralogia, geografia, antropologia, história, religião comparada e farmacologia, numa demonstração de versatilidade intelectual e espírito inquisitivo que talvez só tenham par em Leonardo da Vinci.

Ibn Sina, nascido numa família persa em Ashfana, na região da Transoxiana (hoje no Uzbequistão), traduziu Hipócrates e Galeno e terá escrito mais de 250 obras (456 segundo o erudito Said Nafissi), das quais sobreviveram cerca de 160. As mais famosas e influentes são o já mencionado Kitab al-Shifa (O livro da cura) e o Al-Qanun fi al-tibb (O cânone da medicina), uma enciclopédia médica em cinco volumes, que suplantou todos os textos médicos precedentes e que, justificando a pretensão do título, se tornou numa obra canónica, no mundo islâmico e no mundo cristão, exercendo influência até ao Renascimento. Mas a sua produção também incluiu livros sobre lógica, metafísica, religião, linguística, poesia, música, matemática, astronomia, astrologia e química.

Mas mesmo que al-Haytham, al-Biruni e Ibn Sina não tivessem produzido esta formidável profusão de obras (ou estas se tivessem perdido na íntegra), as suas considerações sobre epistemologia científica bastariam para que merecessem lugar de destaque na história da ciência.

Nota: Este é o primeiro de três artigos sobre a história da ciência no mundo islâmico