Índice

Índice

O dia vai a mais de meio. O jornalista Marcelo Rebelo de Sousa sai apressadamente do Expresso. A hora do almoço já passou há muito mas Marcelo vai à procura de algo que lhe faz ainda mais falta que as refeições. Ou seja de notícias, rumores e boatos que lhe preencham a imaginação e os textos. Não tem de andar muito. Atravessa a Rua Duque de Palmela, sobe umas escadas e entra no snack-bar do Hotel Flórida (The Great American Disaster nos nossos dias), onde se reúne um grupo almoçante formado por Jorge Sampaio, João Benard da Costa, João Cravinho, José Manuel Galvão Teles e César Oliveira. Almoçam ali regularmente, já o faziam antes do 25 de Abril, prolongando esse hábito pelos anos de 1974 e 1975.

Apesar de politicamente não comungar dos exactos ideais do “grupo do Flórida”, Marcelo partilhava o mesmo e muito nacional gosto pela pequena intriga que era e é uma das duas razões (talvez a principal) que leva as figuras políticas a sentarem-se à mesa de restaurantes. O que é compreensível.

A revolução à mesa do restaurante

À mesa os argumentos são mais convincentes, as dificuldades menos incontornáveis, as soluções mais difusas e por isso mais fáceis de implementar – tudo isto já os portugueses sabiam muito antes do 25 de Abril e não havia razão para deixarem de pensar assim lá porque uma revolução lhes virava o quotidiano do avesso. Pelo contrário, se há que discutir que se discuta à mesa. Muitas mexericos, planos, urdiduras, manigâncias e compromissos se sussurraram ao tilintar dos talheres de muitos restaurantes então em voga, como O Funil, a Colina, O Polícia, o Galeto ou a Tia Matilde (estes para carteiras de médio porte) e, claro, os clássicos como o Gambrinus e o Tavares Rico (para os mais despesistas ou abonados).

Após o 25 de Abril o grupo do Flórida ganha notoriedade ao fundar o Movimento de Esquerda Socialista (MES), mas logo no 1º Congresso do movimento, em Dezembro de 1974, realizado na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa (o PS também realiza aqui o seu 1º Congresso), estes membros fundadores são afastados da direcção. A partir daí passam a ser conhecidos como ex-MES. Mas continuam activos.

Foi um deles, César de Oliveira, quem, segundo o coronel João Varela Gomes, teve a ideia do “voto em branco”: uma sugestão aos eleitores hesitantes (supostamente por falta de esclarecimento e de politização) para que votassem dessa forma nas eleições para a Assembleia Constituinte de 25 de Abril de 1975, manifestando implicitamente o seu apoio ao MFA. A 5ª Divisão do EMGFA adoptou logo esta solução mas os portugueses, a quem agradava a ideia de pela primeira vez poderem escolher quem os representava, declinaram o convite.

Apesar de terem ficado sem partido (mais tarde irão ingressar no PS onde vão reforçar à sua ala esquerda), os ex-MES tinham credibilidade e reconhecimento público. É por isso a eles que se dirige um oficial da Armada, membro da Coordenadora do MFA, com um pedido estranho: quer que elaborarem uma lista de empresas a nacionalizar. O pedido é também feito à mesa de um restaurante, A Choupana, o mesmo onde, muitos anos antes do 25 de Abril, Marcello Caetano se reunia aos sábados à tarde com os seus apoiantes (o Grupo da Choupana) com os quais pretendia mudar (algo, pelo menos) Portugal. Curiosamente a escolha do local não é a única coincidência deste encontro: o oficial pedia àqueles ex-MES que a lista de nacionalizações estivesse pronta em três dias. Porquê? Não explicava. Dois dias depois acontecia o golpe do 11 de Março e ao terceiro dia eram nacionalizadas as principais empresas portuguesas.

Um local que passou despercebido à maioria dos portugueses no Verão de 1975 mas que historicamente se veio a revelar crucial foi o restaurante Chocalho, na Rua de Santos-o-Velho, 86 (hoje o restaurante Santos à Mesa). Aqui almoçavam regularmente, na sala de jantar do primeiro andar, adaptada de uma antiga dispensa e que não estava aberta ao público, os membros do Grupo dos Nove.

Deduz-se daqui que os espaços de restauração simbolicamente identificados com o regime anterior não afugentam os representantes do novo poder. Tal como os locais associados ao poder económico não repelem as personalidades de esquerda: na noite da abertura da Assembleia Constituinte, a 2 de Junho de 1975, um grupo de que faziam parte José Cardoso Pires, Luís de Sttau Monteiro e José Gomes Ferreira, todos eles intelectuais reconhecidos pelo seu empenho na via socializante e com os quais se mistura Gabriel Garcia Marquez, foi jantar à Varanda do Chanceler, no Largo do Chanceler 7-A, em Alfama. Com um ambiente burguês e luxuoso, o restaurante Varanda do Chanceler, hoje encerrado, tinha sido inaugurado pelo maior grupo económico privado do período do Estado Novo, a CUF, quando decidiu alargar as suas actividades à hotelaria, e era desde 1970 dirigido pelos irmãos Júlio e Carlos Costa, fundadores do Trio Odemira, um conjunto representativo do nacional-cançonetismo.

Um local que passou despercebido à maioria dos portugueses no Verão de 1975 mas que historicamente se veio a revelar crucial foi o restaurante Chocalho, na Rua de Santos-o-Velho, 86 (hoje o restaurante Santos à Mesa). Aqui almoçavam regularmente, na sala de jantar do primeiro andar, adaptada de uma antiga dispensa e que não estava aberta ao público, os membros do Grupo dos Nove. Almoçavam, elaboravam planos e esperavam, provocando a impaciência de um paisano como Mário Soares que chegou a juntar-se ao grupo e a quem tentavam explicar aquela versão de guerra do jogo do sério: dos dois grupos militares que se defrontavam (radicais e moderados), o primeiro que perdesse o auto-controlo e saltasse seria derrotado. Tal como veio a acontecer.

De resto, os militares não deixam de frequentar as suas messes mesmo quando as divisões hierárquicas ali existentes, entre oficiais, sargentos e praças, começam a ser postas em causa. É na Messe de Lisboa, no Campo de Santa Clara 133, que em Julho de 1975 o major Ramalho Eanes, sob o falso nome de João Silva, marca encontro com o tenente-coronel Alípio Tomé Pinto, dando assim andamento à constituição do “grupo militar” que irá coordenar o contragolpe de 25 de Novembro. Mas nem as messes eram locais seguros: a 21 de Setembro de 1975 rebenta um petardo na Messe da Armada, em Cascais, onde Pinheiro de Azevedo pernoitava.

No essencial mantinham-se hábitos antigos no que à mesa diz respeito (ainda se almoçava a ouvir os Parodiantes de Lisboa), mas há também acontecimentos que antecipavam novas tendências alimentares: de 25 a 29 de Outubro de 1975 decorreu na Biblioteca Nacional o evento «Alternativas de Vida – Seminário Ibérico por Michio Kushi», ou seja um seminário sobre macrobiótica, um regime alimentar que haveria de fazer furor a seguir ao 25 de Novembro, funcionando o arroz integral e os pastéis de soja para alguns ex-esquerdistas como uma espécie de desmame ou válvula de escape para as frustrações do fim do PREC.

Os palcos preferidos das manifestações

Espaços como o Chocalho, o Tavares Rico ou as messes militares eram naturalmente desconhecidas ou inacessíveis para a maioria dos lisboetas. Havia no entanto dois locais que logo após o 25 de Abril todos se habituaram a identificar com o novo poder. O primeiro era o Palácio da Cova da Moura, onde se tinha instalado a Junta de Salvação Nacional que passou a presidir aos destinos do país nesse período inicial e que tinha como tarefa mais visível aos olhos do cidadão comum a passagem de certificados que atestavam que o requerente nunca tinha sido informador da PIDE.

O outro sinal de que algo tinha mudado era o que se passava na Praça de Londres, onde ficava o Ministério das Corporações e Previdência Social que logo mudou o nome para Ministério do Trabalho (Praça de Londres nº 2). Cobrindo o relvado, de frente para o ministério instalado num arranha-céus (contavam-se então pelos dedos de uma mão os prédios merecedores desse nome em Lisboa) registava-se uma dramatização diariamente renovada que lembrava os anteriores cortejos alegóricos do Estado Novo: num dia era uma concentração reivindicativa de enfermeiros, todos de bata branca, no dia seguinte metalúrgicos, de fato-macaco azul, logo a seguir de novo o branco, agora no vestuário dos padeiros.

Com o passar dos meses as manifestações procuram outros destinos além do Ministério do Trabalho. Mas ainda aqui surgem com alguma frequência. Assim, no dia 7 de Fevereiro realiza-se um desfile convocado pela Coordenadora das Comissões de Trabalhadores com momentos surpreendentes. O evento, a que a Intersindical se opõe, coincide com as manobras da NATO ao largo de Lisboa e realiza-se “pelo direito ao trabalho, pela independência nacional e pela ditadura do proletariado”. Quando os manifestantes chegam à Praça de Londres, os militares do RAL 1, que era suposto guardarem o Ministério do Trabalho, baixam o cano das G3 e juntam-se aos manifestantes, “confundindo os seus camuflados com os fatos de trabalho” dos operários, nas palavras de um repórter.

O tempo das calças à boca de sino

Vítimas destas novas tendências de moda, em que o verde-tropa e o azul da ganga se tornam as cores dominantes e se entrelaçam, são os ateliers de alta costura feminina que de um dia para o outro vêem eclipsar-se as suas clientes, todas figuras da elite lisboeta. A casa Candidinha (Avenida da República 23) torna-se então palco de uma estranha versão da luta de classes entre diferentes categorias de costureiras, umas saneando as outras. Paralelamente a esta luta no interior do atelier, as 130 empregadas da Candidinha defrontam-se ainda com conflitos domésticos, já que os maridos se opõem a que elas passem a noite fora nas datas em que estavam escaladas para o piquete de ocupação. O acontecimento deu origem a um documentário de 24 minutos – “Candidinha ou a Ocupação de um Ateliê de Alta Costura” – realizado para a RTP pelo cineasta António Macedo, em 1975.

Um dos traços mais estranhos ao olharmos hoje as imagens da época é o contraste entre o discurso marxista e o vestuário, que nada tinha de discreto ou de prático. Em obediência à moda, tudo na indumentária masculina parecia ter aumentado de tamanho. Os nós das gravatas reproduziam o punho fechado dos manifestantes, as bandas de casaco tinham um palmo de largura, os penteados prolongavam-se a partir da nuca tapando também as orelhas, e a boca das calças cobria completamente a biqueira dos sapatos cujos tacões alcandoravam os seus portadores a alturas nunca antes experimentadas. Defendia-se a revolução proletária vestido como John Travolta em Saturday Night Fever. Talvez por isso muitos revolucionários da época nos pareçam hoje pouco convincentes. E talvez também por isso os mais radicais, especialmente os maoístas, tenham insistido tanto na sobriedade quase franciscana das suas roupas.

Em suma, a revolução não afasta da moda os consumidores que, consoante os rendimentos, aproveitam os aumentos generalizados dos vencimentos para gastar uma parte deles nos (já desaparecidos) Porfírios Contraste (Rua da Vitória 63) ou Charlot (Rua Barata Salgueiro, 28, o mesmo prédio da boite Ad Lib). Maçã, Bataglia, Cravo e Canela, Loja das Meias ou Casa Africana eram outras alternativas. O que fica abolido é o luxo ostensivo.

Por exemplo, a metade do céu (que dispunha agora de uma Comissão da Condição Feminina, na Avenida Elias Garcia 12, criada por Maria de Lourdes Pintassilgo) continuava a ir ao cabeleireiro mas depara-se com algumas novidades. Num salão inaugurado anos antes por Sérgio Chitas e Margarida Vicente (Sérgio e Margarida Cabeleireiros, Rua Tomás Ribeiro, 45, 1-E), o atendimento era agora feito por ordem de chegada, através de uma senha, abolindo-se o tratamento burguês de madame à entrada assim como a gorgeta à saída. O serviço acabou a assemelhar-se a uma linha de montagem em perfeita sintonia com o imaginário operário dominante.

Os cabelos dos soldados vencem o RDM

Onde o problema dos cuidados capilares começava a ser encarado com preocupação era no seio das Forças Armadas, de tal forma que o Estado Maior do Exército (EME) faz sair uma portaria a 13 de Dezembro de 1974 acompanhada de cartaz elucidativo das regras a que devia obedecer o corte da barba e do cabelo por parte dos militares. Mas era tempo perdido. Com o rodar dos meses, ao longo de 1975, o laxismo vai tomando conta dos quartéis e torna-se difícil fazer cumprir o velho Regulamento de Disciplina Militar (RDM). Até porque, para complicar tudo, a circulação de civis no seu interior, vestidos parcialmente de camuflado e por vezes armados, tinha-se banalizado.

“Há unidades em que às formaturas só já vão cem soldados, amanhã irão cinquenta e mais tarde dez.”

O referido EME volta à carga em Maio de 1975 pela voz do seu chefe, general Carlos Fabião: “A Revolução ganha-se na batalha da produção. Não se admite por isso que os militares da EPAM passem o tempo a pedir para se levantarem mais tarde.” O ambiente tinha-se relaxado de tal forma que chega a preocupar as patentes mais baixas, como o soldado Afonso, delegado à Assembleia do Exército, na qual declara: “Há unidades em que às formaturas só já vão cem soldados, amanhã irão cinquenta e mais tarde dez.” Comportamentos como estes faziam o jogo da reacção. No final de Outubro de 1975 os SUV (Soldados Unidos Vencerão) já exigem que os militares passem a viajar em 1ª classe no comboios.

Mas nem todos os oficiais de carreira se sentiam perturbados com a situação. Em Setembro de 1975 o major Mário Tomé advoga mesmo que “os oficiais têm de ter a consciência de se pôr sob a orientação da classe operária, de que os soldados são emanação”. Teria consciência das consequências desta aplicação da luta de classes à vida castrense que, em última instância, acabaria por traduzir-se numa inversão carnavalesca da hierarquia militar? Taratas a darem ordens e generais a varrerem a parada? O major Tomé era doutrinador e figura destacada do Regimento de Polícia Militar (RPM), actual Regimento de Lanceiros nº 2, aquartelado na Calçada da Ajuda 128, e que foi um dos últimos (e o mais sério) bastião da insurreição do 25 de Novembro. Aqui parece que estava generalizado o uso de traje civil entre os militares.

Também Otelo Saraiva de Carvalho tem ideias sobre um futuro RDM. Numa deslocação, a 3 de Novembro de 1975, ao Regimento de Infantaria Operacional de Queluz, RIOQ (Largo do Palácio de Queluz, hoje RAAA 1), que considera “uma unidade de extensa confiança, conscientemente inserida no processo revolucionário», Otelo preconiza um “novo conceito de disciplina militar, baseado na confiança política e na competência profissional”. A ideia generalizada era de que a disciplina não devia ser imposta mas autoconsentida.

Este ambiente colocou muitos militares à beira de um ataque não de nervos (coisa de civis), mas sim da guerra. Por isso fizeram o 11 de Março e se prepararam para o 25 de Novembro. Mas era também este fenómeno, o de ver que “o ex-exército colonial português cometia um suicídio”, que deixa “completamente encantados” o realizador Thomas Harlan (autor do documentário Torre Bela) e os seus companheiros de viagem: “Foi essa a razão que nos levou a Portugal, com a vontade de filmar, dentro dos quartéis e do próprio exército, a maneira como os soldados e até mesmo os oficiais estavam a destruir o aparelho militar.”

O RALIS e o “Fittipaldi dos chaimites”

A EPAM a que se refere Carlos Fabião era a Escola Prática de Administração Militar (Quinta das Camélias, Alameda das Linhas de Torres 179), hoje desactivada e que no 25 de Abril teve por missão ocupar a RTP, situada praticamente em frente, do outro lado da rua. Ora, fosse pela proximidade ou pelos laços históricos então criados, certo é que a partir daí a EPAM e a RTP mantêm um convívio estreito. São por exemplo militares da EPAM que dão instrução ao CDR da RTP. A sigla CDR designava então os Comités de Defesa da Revolução, brigadas de civis armados, organizadas no âmbito de empresas ou de sectores de actividade. Estes civis, em regra militantes ou simpatizantes do PCP, são treinados no manejo de armas por militares de unidades consideradas da mesma área política. Havia treino diário de duas horas e as armas eram guardadas na sede das respectivas empresas.

Além da PM e da EPAM havia ainda na região militar de Lisboa dois outros quartéis que se destacavam pelo fervor com que se empenhavam no processo revolucionário. Eram eles o Depósito Geral de Material de Guerra (DGMG), instalado em Beirolas, Sacavém, de onde são desviadas 1000 espingardas automáticas G3 em 10 de Setembro de 1975, e, sobretudo, a “unidade vermelha”, o Regimento de Artilharia de Lisboa (RALIS), na Encarnação, Avenida Doutor Alfredo Bensaúde, onde hoje se encontra o Regimento de Transportes (Rtransp).

Dinis de Almeida era também capaz de produzir declarações da maior clarividência. Num dos plenários do MFA desabafa: “há demasiados Lenines para esta Revolução”

O RALIS era um símbolo. Devia este estatuto ao seu papel de vítima do 11 de Março de 1975, quando foi atacado por militares do Regimento de Caçadores Paraquedistas de Tancos e por aviões T-6 que provocaram a morte do soldado Joaquim Carvalho Luís. Todos os portugueses assistiram então pela televisão, em directo, ao desenrolar do golpe e ficaram a conhecer a figura do segundo comandante do RALIS, Dinis de Almeida, que apareceu a parlamentar com os atacantes. A sua alcunha – “Fittipaldi dos chaimites”, porque circulava sempre em blindados “chaimite” por Lisboa, entre os bares das unidades revolucionárias, aonde ia beber a bica e dar dois dedos de conversa – tornou-se popular, assim como as tiradas insólitas: segundo o jornal A Luta tinha feito comparações entre as rugas dos camponeses e as “potentes nádegas do dr. Mário Soares”. Mas Dinis de Almeida era também capaz de produzir declarações da maior clarividência. Num dos plenários do MFA desabafa: “há demasiados Lenines para esta Revolução”. E até chega a uma conclusão que acabou por se tornar óbvia: “Acho que devemos regressar aos quartéis. Já demos provas sobejas da nossa incapacidade política.”

Com um carácter de tal forma emblemático como era o do RALIS (ainda designado RAL 1 no 11 de Março), só ali podia ter lugar um acontecimento tão insólito como o Juramento de Bandeira revolucionário, quando 170 recrutas juram de punho fechado perante Carlos Fabião, quatro dias antes do 25 de Novembro, lutar “com voluntária aceitação da disciplina revolucionária, contra o fascismo, contra o imperialismo, pela democracia e poder para o povo, pela vitória da revolução socialista”.

Mas nem tudo era fruto do simbolismo no RALIS. Além de ser uma unidade bem preparada, tinha uma localização importante do ponto de vista táctico, numa das entradas de Lisboa. Controlando-se a autoestrada do norte, à entrada da qual se situava o RALIS, e a Ponte 25 de Abril (antiga Ponte Salazar), e se a estas acrescentássemos a Calçada de Carriche, controlava-se quase totalmente os acessos a Lisboa. O método usado era a montagem de barricadas populares que mais do que impedir o ingresso de reaccionários funcionavam como formas de manter acesa a chama da mobilização popular. Assim aconteceu, por exemplo, em 22 de Setembro de 1975, quando uma manifestação dos SUV (Soldados Unidos Vencerão), com apoio da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, ocupou os principais pontos de acesso a Lisboa, entre eles a ponte, desviou transportes públicos e acabou a sequestrar o VI Governo durante seis horas.

É numa dessas barricadas, nas proximidades do RALIS, que é morto António Ramalho Fialho e ferida Conceição Santos. O par passou por ali no dia 12 de Março, quis ver os estragos feitos na véspera, mostraram-lhe o quartel, mas proferiu uma qualquer inconveniência reaccionária que se revelou fatal. Apupado, ainda se meteu no seu Mini e arrancou, mas não tinha andado mais de vinte metros quando foi metralhado pelas costas, com uma rajada disparada pelos militares do RALIS que segundos antes o tinham mandado partir. Nem deve ter chegado a ouvir a injúria fúnebre de um popular: “Este já não faz mal a ninguém.”

A ocupação dos jornais

O funeral do soldado Luís mereceu justificada notícia de primeira página nas edições dos jornais de 14 de Março. A morte de Ramalho Fialho teria ficado ignorada se a televisão francesa não a tivesse filmado e difundido por toda a Europa (as câmaras de filmar francesas serão doravante consideradas suspeitas: em 21 de Outubro, numa manifestação que tem como destino os emissores da Renascença, na Buraca, os jornalistas da ORTF são alvo, tal como os seus colegas americanos, de uma vigilância redobrada por parte dos organizadores).

Esta tendência dos jornalistas para enaltecer os factos consentâneos com a via revolucionária e ocultar outros que a contrariavam acentua-se ao longo do Processo Revolucionário. A chegada massiva dos retornados, por exemplo, mantém-se ignorada até se tornar demasiado evidente (e mesmo aí permanece “inexplicável”). Além disso os jornais tornam-se dependentes do Estado, agora seu novo patrão.

Após as nacionalizações dos bancos, proprietários da maioria dos orgãos de comunicação, o governo, então dirigido por Vasco Gonçalves, passa a intervir nos orgãos de comunicação. Apenas dois diários, O Primeiro de Janeiro (do Porto) e o República (Rua da Misericórdia 116, 1º) se conservam no sector privado. Por isso, quando a 19 de Maio de 1975 os tipógrafos e funcionários administrativos deste último resolvem ocupar as instalações do jornal e afastar a redacção e a direcção, o PS fica realmente alarmado.

As primeiras manifestações após o 25 de Abril passavam frequentemente à frente do República, paravam à porta e aclamavam os jornalistas que apareciam à janela, por vezes o próprio director, Raúl Rêgo, sempre de boina basca. Para o PS, o República era como uma velha herança de família, com mais valor afectivo que material: o jornal estava instalado num prédio meio arruinado, as tiragens eram baixas e a sua influência muito reduzida. Mas durante o Estado Novo tinha adquirido o estatuto de resistente ao fascismo.

Os socialistas não podiam por isso aceitar o que tinha sido feito ao seu camarada Rêgo. Organizaram manifestações onde se gritava “O República é do povo, não é de Moscovo” e acabaram por abandonar o IV Governo Provisório. Mas o PCP sempre protestou contra as acusações: a ocupação do República não era culpa sua mas sim manobra da UDP.

Nos velhos jornais luta-se pelo controlo político da linha editorial: um plenário no Diário de Notícias, a 18 de Agosto de 1975, decide o saneamento de metade da redacção e O Século acaba a ser dirigido, a partir de 31 de Outubro, por um tipógrafo. Com um tal controlo gonçalvista da comunicação não é de estranhar que surjam outros títulos. No mesmo mês em que o República é tomado de assalto surgem dois semanários, O Jornal e O Tempo, e um diário, Jornal Novo, o mais eficaz na contestação ao V Governo, além de trazer uma novidade gráfica: as fotomontagens na primeira página. Por fim, já no fim de Agosto de 1975, Raúl Rêgo lança A Luta, com uma redacção formada por jornalistas socialistas, muitos deles do antigo República.

Quase tão importantes como estes eram os jornais partidários que os militantes, sobretudo os de extrema-esquerda, se empenham em vender em vários locais movimentados da cidade, como as saídas do metropolitano. Uma lista publicada pelo Expresso em 1975 dá conta de 26 orgãos de imprensa partidária portuguesa, mas a lista seria sem dúvida maior. Um destes jornais, o Luta Popular, órgão central do MRPP, passa a diário em 26 de Julho de 1975 (anuncia uma tiragem de 60 000 exemplares), só regressando à condição de semanário em 12 de Março de 1977.

Intolerância generalizada

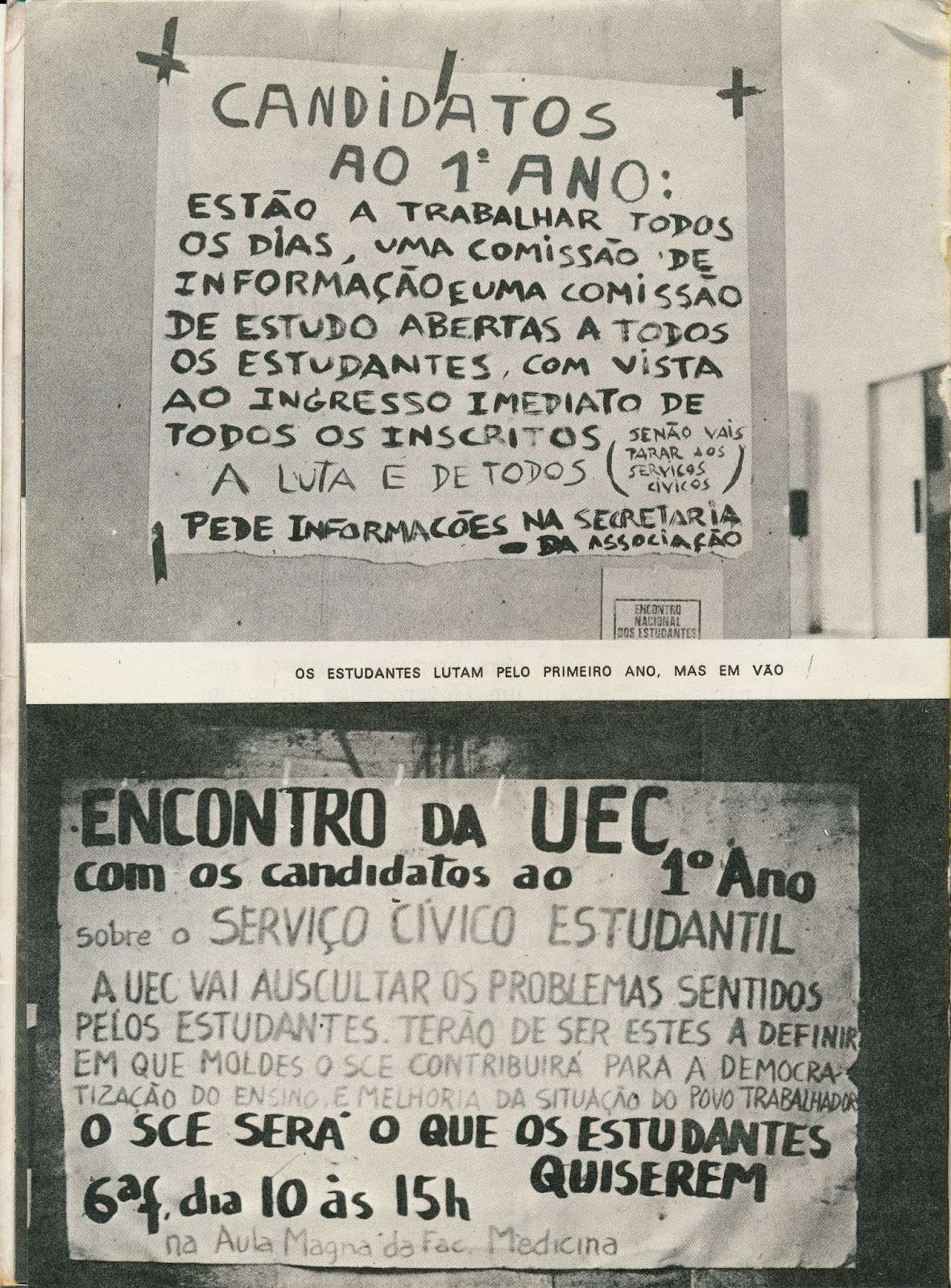

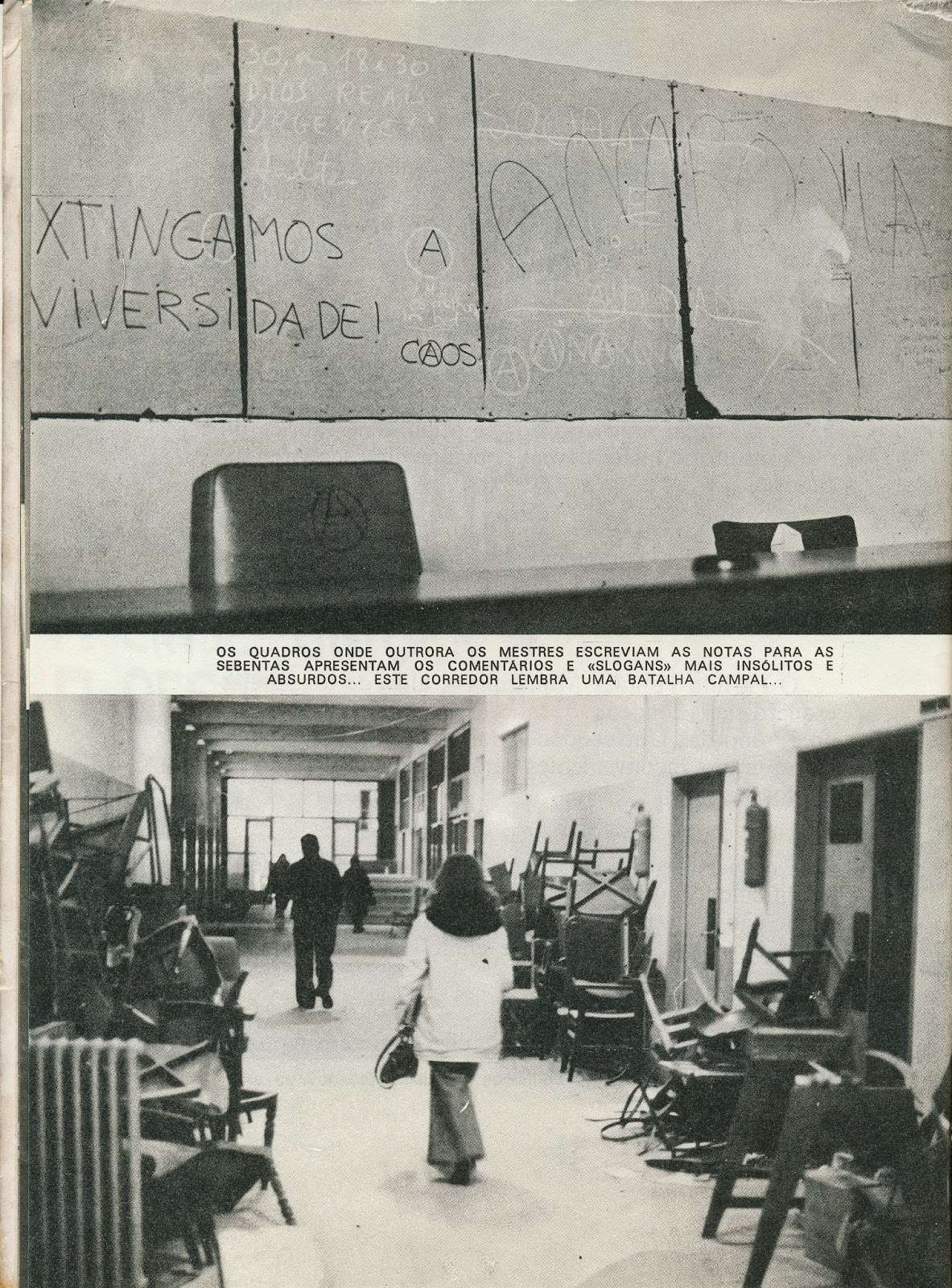

A falta de independência dos jornais andava de braço dado com a intolerância generalizada. A 12 de Março de 1975, a afixação pela UEC (organismo estudantil do PCP) de um exemplar do Avante no bar da Faculdade de Direito de Lisboa foi considerada uma “provocação” pelos estudantes afectos ao MRPP (organizados na FREP), o que originou motins com alguns feridos. A justificação apresentada pela FREP é representativa de como assembleias aparentemente democráticas podem tomar decisões antidemocráticas: a propaganda do PCP tinha sido proibida numa reunião geral de alunos. O predomínio da FREP, liderada por Durão Barroso, era quase total nesta faculdade e tinha raízes na eleição de Arnaldo Matos, em 1969, para a direcção da Associação de Estudantes de Direito, derrotando uma lista afecta PCP.

Proibições como a da Faculdade de Direito eram comuns. No início do ano lectivo 1974/75 alguns alunos simpatizantes do CDS foram expulsos do Liceu Pedro Nunes e algum tempo depois as perseguições estenderam-se a estudantes e professores identificados com o PCP, já que a liderança das “massas estudantis” era aqui disputada por duas correntes maoístas, o MRPP e o PUP.

O Ministério da Educação, que em comunicado considera o Pedro Nunes um “liceu elitista” (“predominam aí os filhos da alta e média burguesia, dessa burguesia que oprimiu o povo português”), adopta uma solução característica desta época: nomeia uma comissão de gestão com dois elementos do MFA. Perante a ineficácia desta, que leva à demissão do seu elemento mais graduado, um capitão, assume poderes uma segunda comissão. Mas, logo após tomar posse, um dos militares desta nova equipa directiva é agredido por um estudante. A escola reabre um dia depois com grande aparato militar no exterior, fiscalização das entradas e detenção dos responsáveis pela violência.

O Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP), com sede na mesma artéria do Pedro Nunes, a Avenida Álvares Cabral, tinha uma visibilidade inusitada na revolução portuguesa. Atribuía-se este facto ao grande dinamismo e espírito aguerrido dos seus membros, mas o COPCON ia por outra via, considerando-o um “grupo político de actividade mais semelhante a um qualquer tipo de seita religiosa”. Além deste diagnóstico, o Comando Operacional do Continente acusava o MRPP de ter sequestrado e espancado o ex-fuzileiro Coelho da Silva, a 15 de Maio de 1975, e de três dias depois ter feito o mesmo, em Lisboa, ao alferes-comando Marcelino da Mata e a mais dois indivíduos e ainda em Coimbra ao comando reformado e mutilado de guerra Maximino dos Santos. Justificações mais que suficientes, segundo o COPCON, para a 28 de Maio tomar de assalto as sedes do movimento e prender os militantes que lá se encontrassem.

Mas uma vez presos em Caxias, os militantes transformaram a vida dos carcereiros num inferno. Os ex-pides, que também ali se encontravam detidos, quase se sentiram vingados. Cá fora, os que não chegaram a ser detidos organizaram uma campanha pela libertação do líder, Arnaldo Matos, designado – numa linguagem decalcada da propaganda chinesa mas que soava demasiado barroca aos ouvidos portugueses – como o “grande educador da classe operária”. O MRPP era assim. Até Jaime Neves, que logo a 26 de Maio de 1974 fora chamado a varrer os éme-érres que tinham ido cercar o Hospital Militar Principal da Estrela com intenção de libertar o cubano capitão Peralta que lá se encontrava, acabou por confessar: “Lá fui e, pela primeira vez na minha vida, assustei-me e vi-me aflito.”

O MRRP, tal como a Aliança Operário-Camponesa (AOC), distinguiam-se por considerar o social-imperialismo soviético e o social-fascismo (o PCP) como os inimigos principais e não o imperialismo americano e o fascismo, como entendia a restante extrema-esquerda. Ambos os movimentos são impedidos de participar nas eleições de 25 de Abril de 1975, bem como o Partido da Democracia Cristã (PDC), Rua Barata Salgueiro 37, 5º, “pelo emprego da violência ou pelo incitamento e provocação ao seu uso” e “pelo desrespeito pelo Programa das Forças Armadas”. Mas a AOC, tirando a presunção de se considerar “a espinha cravada na garganta de Cunhal”, era um partido inócuo pela que a sua inclusão no rol dos excluídos da Constituinte se deve sobretudo à necessidade de acrescentar um terceiro elemento para compor o ramalhete.

Só partidos eram 34…

Vários partidos de direita, para além deste PDC, tinham surgido e proliferado após o 25 de Abril. Caracterizavam-se em regra pela fraca implantação e pelo seu alinhamento (pelo menos estratégico) com as teses do general Spínola. Nenhum deles teve a vida facilitada neste período: assaltos a sedes, boicotes aos seus congressos e comícios e, por fim, ilegalizações por alegada participação no 28 de Setembro levam a que às eleições de 25 de Abril de 1975 apenas tenha concorrido o Partido do Centro Democrático Social (CDS), que aliás se considerava a si mesmo como situado “rigorosamente ao centro” (o seu símbolo, com duas setas apontando para uma bola no meio procuravam atestar visualmente esse compromisso).

Ao contrário do CDS, que manteve a mesma sede no Largo do Caldas nº 5 (sede que é assaltada em 4 de Novembro de 1974 pelo MRPP e pelo PUP), os três partidos que na época participavam no governo deambularam pela cidade até se fixarem em local definitivo. O Partido Popular Democrático (PPD) tinha sede na Avenida Duque de Loulé, 12, 1º (que a seguir ao 11 de Março esteve de prevenção dia e noite por receio de ser assaltada) e o Partido Comunista Português (PCP) na Avenida António Serpa, 26, 3º, alugando em Março de 1975 o Hotel Vitória, na Avenida da Liberdade. Quanto ao Partido Socialista (PS) aloja-se na Rua da Emenda, próximo do Largo de Camões, além de outros dois espaços na Rua de São Pedro de Alcântara e Rua da Misericórdia, que herdou da antiga Comissão do Exame Prévio (última designação do organismo da censura). Isto foi possível porque, logo após o 25 de Abril, o MFA distribuiu as instalações de organismos do “poder fascista” pelos partidos que entendeu reconhecer.

Do mesmo modo o Movimento da Esquerda Socialista (MES) se instala na antiga sede do Centro de Estudos da ANP, ou Acção Nacional Popular, o partido único do tempo de Marcello Caetano, na Avenida D. Carlos I, que segundo o fundador do MES César de Oliveira “estava, além do mais, relativamente bem mobilada.”

Já os partidos de extrema esquerda, situados à esquerda deste MES (ou da FSP, que resultou de uma cisão no PS), ocupavam em regra prédios devolutos. Agrupavam-se em duas grandes famílias: os maoístas (MRPP, OCMLP, FEC-ML, PUP, UCRPML e UDP) e os trotsquistas (LCI, PRT), ou ainda grupos como a LUAR e o PRP/BR (que regressou à clandestinidade em outubro de 1975), menos dados a perder tempo com ideologias e mais vocacionados para a acção directa. Também aqui o tempo foi cruel: tirando a LCI, o PRT, a UDP e o MRPP, todos estes partidos acabaram por se extinguir, sendo que dois deles se juntaram à UDP: o PUP e a FEC-ML. O objectivo da unificação foi a “reconstrução do partido da classe operária”, dando origem ao PCPr.

O Movimento Democrático Português (MDP/CDE), instalado na Rua Artilharia 1, nº 105, agrupamento que funcionou sempre em articulação com o PCP e que após o 25 de Abril ocupou grande parte da máquina estatal e administrativa do Estado Novo, também acabou por se dissolver.

Já quanto à LCI e ao PRT perpetuaram a sua existência através da formação, anos mais tarde, do PSR e, depois, do Bloco de Esquerda, onde se reuniram com a União Democrática Popular, UDP, (localizada no Campo dos Mártires da Pátria, 19), uma fusão que ocorreu embora no PREC fossem inimigos inconciliáveis.

Estes movimentos de extrema-esquerda tinham um problema existencial: consideravam-se a vanguarda da classe operária mas eram constituídos sobretudo por jovens estudantes. Por isso, quando um membro do proletariado aderia a um destes grupos tinha uma ascensão fulgurante na sua hierarquia. Ao conseguir eleger um deputado nas eleições de Abril de 1975, a UDP escolhe para a representar no hemiciclo um operário da Lisnave, Américo Duarte.

Como distinguir, por exemplo, os dois PCP (ML), o da facção Mendes e o da facção Vilar, que teimavam, contra todo o bom senso, em manter a mesma designação?

A maioria dos portugueses entendia que havia partidos a mais. Na verdade é possível contabilizar cerca de 34 partidos em actividade no período que medeia entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro (dos quais apenas 12 concorrem às eleições da Assembleia Constituinte, a que se acrescentam outros dois por Macau), ou seja, mais do dobro dos actualmente existentes. Naturalmente que esta contagem nunca pode ser rigorosa porque muitas organizações, sobretudo na extrema-esquerda, ora se cindiam, ora se uniam em frentes, ora criavam novos movimentos que não eram mais que clones ou desdobramentos de outros já existentes.

Como distinguir, por exemplo, os dois PCP (ML), o da facção Mendes e o da facção Vilar, que teimavam, contra todo o bom senso, em manter a mesma designação? Em matéria de siglas e da sua memorização muito esforço se pediu aos portugueses nessa altura (cada época tem sempre algum esforço a pedir aos portugueses). Até porque nem todas as siglas correspondiam a uma existência real. O inventivo major Aventino Teixeira chegou a criar um organismo fantasma, a FMU (Frente Militar Única, também designada Frente Militar Antifascista e Antisocialfascista), manobra de propaganda destinada a impressionar o inimigo, contrapondo-a aos SUV, Soldados Unidos Vencerão (havia, paralelamente a estes, os TUV, Trabalhadores Unidos Vencerão).

A par e em ligação com os partidos de esquerda funcionavam as associações de amizade. A China, em concreto, não podia queixar-se de falta de amigos em Portugal. Há registo de quatro associações que zelavam exclusivamente pelo estreitamento dos laços entre os dois países, a Associação de Amizade Portugal-China (AAPC), a Associação Democrática da Amizade Portugal-China (ADAPC), a Associação para a Amizade Portugal-China (APAPC) e a Associação (unificada) de Amizade Portugal-China (A(u)APC). A estas se acrescentavam umas curiosas triangulações da amizade representadas pela Associação de Amizade Portugal-China-Porto (AAPCP), a Comissão Pró-Associação de Amizade do Povo de Portugal com os Povos da China e da Albânia (CAAPPPCA) e a Associação de Amizade Portugal-China-Albânia (AAPCA). Albânia que podia contar com mais três associações de amizade (e hoje, quem se lembra de ti, ó Tirana), a Associação de Amizade Portugal-Albania (AAPA), a Associação de Amizade Portugal-Albânia (AAPA) – seriam duas associações que divergiam apenas quanto ao uso do acento circunflexo ou tratar-se-ia da mesma entidade? – e a Associação Democrática de Amizade Portugal-Albânia ( ADAPA). Mais convergentes e unitários, os amigos da URSS reuniam-se numa única Associação Portugal-URSS (APURSS).

O Rossio dos retornados

No extremo oposto, sem amigos que os acolhessem à sua chegada, achavam-se os retornados. Pode até parecer estranho que, com tantas associações de amizade com povos estrangeiros, ninguém se tenha lembrado de criar uma associação de amizade dos portugueses não consigo próprios, mas pelo menos com uma parte de si: estes portugueses que vinham de África. Pelo contrário, o que os retornados encontram é rejeição e repulsa, sobretudo quando se trata de procurarem emprego.

A concentração dos retornados junto ao Pique Nique , no Rossio, corresponde a um fenómeno habitual nas grandes cidades: quando um grupo vem de fora procura um ponto de reunião, geralmente fá-lo no centro.

O impulso que os leva a reunirem-se no Rossio, ou Praça D. Pedro IV, à porta do Pique Nique (o primeiro snack-bar, aberto em 1954) é por isso compreensível. Contudo nenhuma razão particular justificava a escolha daquele local como espaço de encontro: os organismos do IARN (Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais) situavam-se longe dali, no palácio da Cova da Moura, também na Rua Gregório Lopes, ao Restelo, e sobretudo na Rua da Junqueira, onde os retornados chegaram a invadir o edifício vizinho do ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas), a 11 de Novembro de 1975, ao verem ali hasteada a bandeira do MPLA. A concentração no Pique Nique corresponde a um fenómeno habitual nas grandes cidades: quando um grupo vem de fora procura um ponto de reunião, geralmente fá-lo no centro. O mesmo aconteceu com os cabo-verdianos que chegaram a Lisboa nos anos sessenta para trabalhar na construção civil e que se encontravam aos domingos no Jardim da Estrela.

Também espontaneamente se organizam outros grupos, como aqueles que dão corpo aos “minicomícios”, assim designados mas que na realidade consistiam numa espécie de debates improvisados que tinham como palco o Rossio. Nunca se percebia como se formavam nem quando acabavam, porque eram virtualmente infindáveis. Tinham provavelmente origem numa discussão entre dois transeuntes, a que se juntavam um terceiro e um quarto que substituíam os primeiros, e depois outros, garantindo assim um sistema rotativo de participantes e o confronto de muitas subjectividades.

Afinal, se tivéssemos de escolher um local que representasse o quotidiano de Lisboa em 74/75 seria precisamente o Rossio. Dele partiam muitas manifestações e aqui terminavam outras (“Todos ao Rossio” foi uma das frases mais pintadas nas paredes). Aqui conviviam todos os grupos antagónicos. Os que tinham razões para odiar a revolução, como os retornados do Pique Nique, os que a ignoravam, como os freaks de flauta e djembê que rodeavam a estátua de Pedro IV, e os que viviam só para ela, como os militantes que montavam banca de venda e distribuição de propaganda partidária (ao fim do dia o chão acabava frequentemente atapetado de panfletos e comunicados).

Local de romaria de todos os revolucionários

O jornal francês L’Aurore escreve em 28 de Julho de 1975: “Desde que Lisboa se tornou na Katmandu do esquerdismo, esta praça do Rossio […] assemelha-se com o pátio da Sorbonne em Maio de 68.” Os passeios estavam permanentemente atravancados não só com as bancas partidárias mas ainda com toda a variedade de artigos que o empreendedorismo popular português descobriu serem vendáveis e lucrativos, como os emblemas partidários e as revistas pornográficas (vários pais ameaçaram então estes últimos vendedores).

A profusão de pornografia nas bancas dos jornais leva as autoridades a procurar restringi-la ao interior das lojas, cujos proprietários, por seu lado, se queixavam do excesso de vendedores ambulantes, sem controlo nem obrigações (esta situação dá origem a outro documentário de António Macedo, Vendedores Ambulantes no Rossio). Este não era contudo o único motivo de queixa dos lojistas: a 3 de Agosto de 1975 é saqueada uma sapataria por populares e militantes da LUAR, que retiram centenas de pares de sapatos para “dar aos pobres”. Para os comerciantes era a anarquia, até porque não podiam contar com as autoridades policiais para os defenderem (a PSP tinha perdido qualquer autoridade). Além disso, como podiam confiar num estado que tinha nacionalizado um terço da economia, acabando até dono de barbearias da Baixa? Mesmo Jean-Paul Sartre, um entusiasta da revolução portuguesa, tinha deixado um aviso inequívoco em 4 de Abril de 1975: “Considero ser necessário um mínimo de organização para a sociedade que se está construindo em Portugal”.

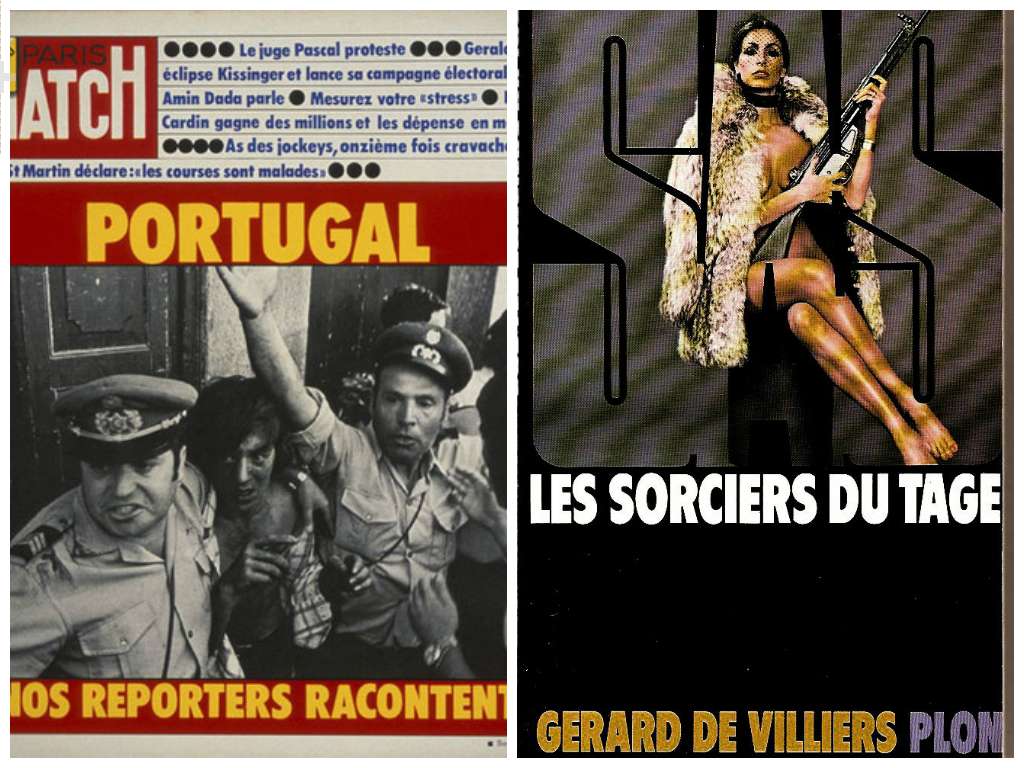

Durante o último ano e meio Portugal tinha sido procurado por muitos estrangeiros que até aí pouco lhe ligavam. Além de Sartre, que viajou com Simone de Beauvoir, e do já referido Garcia Marquez, atravessaram as fronteiras portuguesas muitos outros intelectuais e políticos, com primazia dos franceses: Louis Althusser, Alain Touraine, Jean-François Revel, Jean Daniel, Rossana Rossanda, Oriana Fallaci, François Mitterrand, Lionel Jospin, Georges Marchais, Pierre Mendès-France ou o prémio Nobel Heinrich Böll. Mas a maioria de visitantes era formada por anónimos curiosos.

As agências de viagens da Europa, que antes organizavam férias para burgueses de meia idade, preparavam agora excursões para os seus filhos esquerdistas que nalguns casos permaneceram em Lisboa várias semanas. No “Verão quente” multiplicaram-se os voos charters, já que muitos estudantes europeus estão de férias e Lisboa proporciona um exotismo revolucionário muito mais barato e acessível que a longínqua Cuba e a impenetrável China. Muitos dispõem-se até a trabalhar nas unidades cooperativas de produção (UCP’s) da reforma agrária.

Vítor Pereira, que estudou estas “Peregrinações de Franceses no Processo Revolucionário em Curso”, afirma que elas constituíram para os participantes no Maio de 68 “a oportunidade de viver outra vez o que tinha constituído um ponto alto nas suas existências” e para os mais novos “uma possibilidade de assistir ao que haviam falhado seis ou sete anos antes”. Só mais tarde tomarão consciência de que presenciaram aqui o último fenómeno revolucionário marxista na Europa.

Os comunistas da velha guarda, contudo, não viam com bons olhos estas visitas de trotskistas, maoístas e guevaristas. José Saramago traduz o livro de um militante do Partido Comunista Francês que diz saber de um grupo esquerdista italiano que tinha chegado a fretar três Boeings para vir a Portugal “observar os leões na sua jaula…” Mas a Lisboa chegam também muitos enviados especiais em reportagem, fotógrafos e realizadores. Alguns deixaram-nos retratos com alguma importância sobre este período, como Robert Kramer, com o filme Cenas da Luta de Classes em Portugal, Serge July, com o documentário Viva Portugal e, sobretudo, o alemão Thomas Harlan, autor de um “clássico” imprescindível para entender a luta de classes à portuguesa, o documentário Torre Bela que começou por representar Portugal em Cannes e acabou renegado porque “representava os portugueses como animais.”

Chegavam para procurar entender o socialismo à portuguesa (o mesmo pretendiam os portugueses e por isso devoravam jornais) ou transmitir imagens dele. Até um dia. Porque às tantas tudo se altera.

O Verão estava a chegar ao fim. Os turistas de todas as revoluções voltavam para os seus países capitalistas a tempo do próximo ano lectivo enquanto no mesmo Aeroporto da Portela aterram todos os dias sucessivos aviões provenientes de Angola. Do seu interior saem os retornados. Mal vestidos, com olheiras de cansaço, despojados de tudo o que tinham possuído, bem podiam ser eles, ou parte deles, esses oprimidos e espoliados com que se devia fazer a revolução. Mas os esquemas teóricos e doutrinários do marxismo não contemplavam os retornados. Ninguém aliás conseguiu prevê-los em centenas ou milhares de debates, assembleias diurnas e nocturnas do MFA e sessões de esclarecimento. Ou em caudalosos rios de tinta.

Por isso a imagem que perdura desse Outono de 1975 em que o PREC se esfuma não é a do ruído dos comícios nem da agitação dos militares. É uma imagem estática e silenciosa: o Padrão dos Descobrimentos, repleto de heróis talhados em pedra empoleirados numa quilha de navio rodeados de caixotes de madeira. Os caixotes dos retornados. E ao fundo, testemunha muda e cúmplice, o Tejo.

Pequeno glossário do PREC: Se não soubesse usar estas palavras era melhor estar calado

Ad hoc – A expressão latina ad hoc designa tudo aquilo que é concebido com um fim específico, especial. Transplantada para ambiente cultural português do PREC conheceu uma mutação que a tornou mais adaptada ao nosso modo de agir e pensar: passou a referir-se àquilo que é provisório, feito a despachar, em cima do joelho, dispensando, por exemplo, as formalidades e o legalismo.

Anticomunista primário – Era um dos anátemas mais em voga e que despertava logo uma pergunta óbvia: o que seria um anticomunista secundário? Era de todo desaconselhável colocar esta questão, que seria certamente considerada uma provocação.

Caciques locais – Pronunciava-se sempre no plural porque se garantia que eram vários, muito disseminados, habitando sobretudo no norte do país e agindo em associação com o “clero caceteiro”. Ninguém duvidava da sua existência mas eram dificilmente identificáveis, cabendo por isso no conceito geral de forças ocultas. Quer os caciques locais, quer o clero caceteiro, assim como as forças ocultas, eram considerados anticomunistas primários (noutras épocas, anteriores e posteriores ao PREC, os caciques locais foram designados de outras formas, como “forças vivas da região” ou “dignos representantes da sociedade civil”).

Alienante – As potencialidades desta expressão como desculpa para tudo e mais alguma coisa foram rapidamente reconhecidas: um filme chinês que passasse no cinema Universal podia provocar sonolência mas nunca seria considerado alienante. Já filmes como Música no Coração ou Trinitá Cowboy Insolente deviam a sua popularidade ao facto de serem alienantes. Os autores e intérpretes deste último tipo de obras agiam normalmente de forma inconsciente, retransmitindo sem o saberem a ideologia das classes dominantes que apenas pretendiam manter o povo distraído e portanto “alheado” da sua missão histórica – a Revolução. Tornava-se por isso necessário estar vigilante. Era isso que se propunham fazer, por exemplo, os TVP, Trabalhadores em Vigilância Permanente, no momento da sua criação em Novembro de 1975, na cidade de Faro: “Lutar junto de certas populações desta província [Algarve] contra a corrupção e alienação mental (“boites”, casinos, prostituição, superstições, alcoolismo e clubes nocturnos privados, de características sobejamente conhecidas como alienatórias).”

Forças ocultas – Um dos maiores perigos era o de se deixar manipular (ver manipulação) por “forças ocultas”. Contudo a natureza oculta dessa forças não podia servir de desculpa para quem se deixava manipular. Se ele se tinha deixado manipular isso acontecia certamente porque não tinha permanecido vigilante.

Jogo da reacção – Todos os cuidados eram poucos para evitar o jogo da reacção. Uma greve, por exemplo, podia ser justa ou pelo contrário condenável, fazendo nesta caso o jogo da reacção. Como distinguir então uma da outra? Confiando cegamente no que sobre a matéria decidissem em cada momento os líderes políticos revolucionários.

Linha justa e linha correcta – Podem parecer mas não são a mesma coisa. A linha correcta podia obrigar a que se tomassem medidas que talvez não parecessem integrar-se na linha justa. Embora o assunto fosse tabu (referi-lo seria considerado uma provocação) o pacto germano-soviético era um caso desses: iluminadamente Estaline aliou-se com Hitler para entretanto fortalecer o Exército Vermelho que depois derrotaria Hitler. Estaline adoptou portanto a linha correta embora a linha correcta pudesse num primeiro momento não parecer justa.

Legalismo – Os formalismos legais eram considerados durante o PREC tão dispensáveis como um manual de etiqueta numa viagem de finalistas. Exemplo deste entendimento era a lei que instituía o Tribunal Revolucionário.

Lumpenproletariat ou lumpenproletariado – O lumpenproletariado é constituído por marginais ou mesmo por trabalhadores sem ligação à produção social e portanto sem possibilidade de se organizarem e de possuírem consciência de classe. Não só estavam dispensados de participar nos movimentos de massas (eram uma espécie de desempregados da revolução) como eram vistos com maus olhos por facilmente se disponibilizarem a colaborar com a burguesia. Os ciganos, velhos aliados de aristocratas e latifundiários, e os trabalhadores e frequentadores de certos espaços nocturnos integravam-se automaticamente neste grupo.

Manipulação – As forças ocultas eram as grandes responsáveis pela manipulação, ou seja, por apresentarem os factos de uma forma que levava as pessoas a virarem-se contra a Revolução. À partida ninguém seria contra o Socialismo e a Revolução mas por causa da manipulação as pessoas manipuladas iam contra a sua própria natureza, comportando-se como reaccionárias.

Mensagem – A existência de mensagem era uma espécie de selo de garantia que atestava a qualidade progressista de uma obra cultural. O nacional-cançonetismo, por exemplo, que só falava de amores compreendidos e incompreendidos, era considerado como desprovido de mensagem e por isso alienante. Significava isto que a obra de arte não podia ter o amor como tema? Depende. Se se tratasse do amor de uma ceifeira com um soldado, por exemplo, inserido (estar inserido era indispensável) num processo de luta de classes, então teria mensagem. (A hipótese de um amor entre duas ceifeiras ou entre dois soldados estava por ora excluída, já que esse tipo de relações correspondia a uma moral decadente, própria da alta burguesia e do lumpenproletariat.)

Metade do céu – Mao Tsetung (que até ao fim da vida conservou a tradição do concubinato) é o autor de uma célebre frase inspirada em antigos aforismos chineses: “As mulheres sustentam sobre os seus ombros a metade do céu e devem conquistá-lo”. Os ensinamentos do líder chinês não frutificaram neste aspecto no Portugal pós-Abril: apenas uma mulher ocupou, no 2º e 3º governos provisórios, um cargo ministerial. Tratou-se de Maria de Lourdes Pintasilgo que aliás vinha já do regime anterior, onde tinha sido delegada à Câmara Corporativa.

Motor da Revolução – O traço mais original e genuíno da via portuguesa para o socialismo (ver via socializante) consiste na atribuição do papel de força motriz do processo revolucionário e da luta de classes a oficiais do quadro permanente das forças armadas, organizados numa estrutura corporativa, o MFA. Em rigor, o motor da revolução era a “aliança Povo-MFA”. Que o povo desejava esta aliança era um dado inquestionável, que ninguém se atrevia a pôr em causa. Contudo, quando a questão lhe foi colocada, nas eleições de Abril de 1975, o povo em vez de votar em branco (o que significaria um voto de confiança no MFA e um acelerar do respectivo motor) optou por votar em partidos políticos.

Opção de classe – Tal como na expressão “jogo da reacção”, a “opção de classe” andava sempre acompanhada pelo verbo “fazer”. Mas ao contrário do “jogo da reacção” que se devia evitar “fazer”, a “opção de classe” era indispensável que “fosse feita”. Este era considerado o grande problema de Otelo Saraiva de Carvalho sempre que mostrava sinais de hesitação: Otelo tardava em fazer a sua opção de classe. Isso acontecia, segundo o próprio afirmou em Setembro de 1975, após 17 meses de autognose que já levava desde o 25 de Abril, por lhe faltar “cultura livresca”.

Provocação – O conceito de provocação deveria ser aplicado a qualquer acto ou declaração que contrariasse o processo revolucionário e a via para o socialismo. Seria por exemplo o caso se alguém duvidasse desta certeza então apresentada como inabalável: “o povo está com o MFA”. Um partido fascista de extrema-direita (até o PPD cabia nesta classificação) ao colar os seus cartazes ou organizar os seus comícios não estava a divulgar o seu projecto político mas sim a fazer um “gesto provocatório”, justificando por isso que os primeiros fossem arrancados e os segundos boicotados.

Reaccionário, ultrareaccionário e reaccionário convicto – Aparentemente semelhantes, estas nuances do reaccionarismo traduzem diferenças morais significativas. O reaccionário convicto, por exemplo, é o que está na situação mais grave: tem consciência da sua condição e nada faz para a alterar. É por isso completamente irrecuperável para a revolução. Quanto à reacção, da mesma família de palavras, era considerada como estando sempre “em escalada”.

Revisionista e neo-revisionista – Tal como certos estabelecimentos de beira de estrada que garantem serem os originais inventores da bifana no pão ou algumas pastelarias que juram possuir a verdadeira receita de determinado pudim de ovos, assim as diferentes correntes marxistas-leninistas se degladiavam nos anos 60 e 70 sobre qual delas seguia mais escrupulosamente aquilo que os mestres do socialismo científico haviam deixado determinado. Nesta época, a acusação mais importante partia dos movimentos maoístas que consideravam ter a URSS adulterado a receita ideológica, ou seja, ter feito uma revisão do marxismo, tornando-se por isso revisionista (em tempos a União Soviética já tinha acusado os sociais-democratas do mesmo). E onde estava guardada agora a medida-padrão dessa ideologia? Segundo estes puristas, a verdadeira teoria e prática comunista apenas podia ser agora encontrada na China ou na Albânia. Só que, para complicar tudo, cada grupo marxista-leninista português entendia ser ele o único detentor do franchising ideológico de marca chinesa ou albanesa, tratando por isso os restantes agrupamentos como neo-revisionistas. (Confuso? Na época do PREC tudo isto parecia bastante simples, pelo menos para os hiperactivos militantes destes movimentos.)

Sabotador filofascista – Cedo a retórica revolucionária percebeu que ao fazer a associação de dois ou mais anátemas como estes (ou, por exemplo, reaccionário pró-imperialista ou colonial/fascista) o efeito retórico mais que duplicar exponenciava. Mas o número de opróbrios podia aumentar e a imaginação para as combinar era infinita: Jaime Neves, por exemplo, podia ser um “conspirador fascista e assassino colonial” (a designação de “assassinos coloniais” apenas era aplicada aos militares reaccionários, não cabendo nela os oficiais progressistas, embora tivessem combatido todos na mesma guerra).

Social-fascista e social-imperialista –A história destes conceitos remonta ao VIº Congresso da Internacional Comunista, de 1928, quando o movimento estalinista reunido nesta internacional passou a qualificar os partidos sociais-democratas como sociais-fascistas. Mais tarde, pelos anos sessenta, a expressão é recuperada pelos esquerdistas. Assim, durante o PREC, os maoístas garantiam que o regime soviético se tinha transformado após a morte de Estaline: era comunista nas palavras mas fascista nos actos. Simultaneamente, tal como os EUA eram uma potência imperialista, a URSS era social-imperialista. Na prática este é apenas mais um daqueles vocábulos utilizados para embaraçar os adversários: ao chamar-lhe fascista ou social-fascista espera-se que o interlocutor caia na ratoeira de se meter a explicar que não é nada disso, antes pelo contrário. Na prática está apenas a perder tempo e a enterrar-se ainda mais. Porquê? Porque há uma espécie de lei da física que diz que uma acusação tem sempre mais peso que um desmentido.

Teatro de pesquisa – Era por esta altura recomendável que toda a arte fosse “de pesquisa”. E também experimental. Não se julgue porém que a adopção da estratégia de “pesquisa” no processo de laboração da obra de arte servisse de pretexto para desculpar antecipadamente resultados finais pouco satisfatórios. Pelo contrário, corresponde a um dinamismo inconformista e portanto não alienante. E quando se podia dar a “pesquisa” por concluída, passando a pisar-se terrenos mais seguros porque consolidados ao longo do processo de pesquisa? Esta hipótese nunca chegou a ser colocada.

Tribunal Revolucionário e tribunal popular – Não se sabe se o MFA terá ido buscar a ideia ao movimentos marxistas-leninistas portugueses que antes do 25 de abril chegaram a executar supostos traidores após prévio julgamento por tribunal popular. Sendo certo que chegou a ser pedido nas assembleias do MFA o fuzilamento para os traidores envolvidos no golpe do 11 de Março, a pena de morte nunca chegou a estar contemplada no Tribunal Revolucionário português. O decreto que instituía no nosso país o Tribunal Revolucionário, emanado do Conselho da Revolução, chegou a ser publicado em Diário do Governo (Decreto-Lei nº 425/75 de 12 de Agosto). O tribunal era constituído quase só por militares, escolhidos pelo Conselho da Revolução e pela Assembleia das Forças Armadas, negava instrução contraditória e não admitia recurso. Este Tribunal Revolucionário não devia contudo ser confundido com o verdadeiro tribunal popular. Um tribunal popular distinguia-se do Tribunal Revolucionário por considerar desnecessários todos os preceitos e formalismos do direito. Ou seja, dispensava o legalismo, que o Tribunal revolucionário ainda assim previa, constituindo por isso um aprofundamento do conceito de justiça popular. Característico do modo de funcionamento do tribunal popular foi o julgamento de José Diogo, um tractorista que anavalhara mortalmente o seu patrão, o quase octagenário Columbano Líbano Monteiro. No julgamento popular de José Diogo este último foi posto em liberdade, enquanto o agrário morto foi condenado.

Via socializante, via original para o socialismo e via portuguesa para o socialismo – Todos os partidos e agentes políticos no auge do PREC advogavam o socialismo. Mas enquanto uns seguiam com estrita observância o que ditavam os manuais do marxismo-leninismo, outros apontavam vias alternativas, genuinamente portuguesas, tão portuguesas como o gosto pelo fado e pela sardinha assada, mas que não deixassem de ser credenciadas como socialistas e que passavam inevitavelmente pelo papel do MFA como “motor da revolução”. A via socializante, uma espécie de socialismo deslizante, mais suave, constitui o principal contributo teórico à ideologia revolucionária fornecido pela experiência portuguesa.

Vigilante – Estar vigilante era considerada a forma de estar na vida própria de um revolucionário, sendo que essa vigilância devia ser “permanente”, já que qualquer interrupção seria certamente aproveitada pelas forças ocultas. Para sublinhar a importância desta atitude e como forma de dar o exemplo, o Conselho da Revolução criou na sua alçada o Serviço de Vigilância Económica e Social, que foi replicado através de muitos outros organismos como o GPVAF, Grupo Popular de Vigilância Antifascista (Catarina Eufémia), o CVRFA, Comité de Vigilância Revolucionária da Força Aérea, ou o CVRN, Comissão de Vigilância Revolucionária do Norte. Não se pense contudo que a vigilância podia ser encarada como uma atitude passiva. Para ser consequente devia estar armada. Conscientes disso, os CDR, Comités de Defesa da Revolução, constituídos por civis que se propunham actuar no domínio da “vigilância, informação e segurança”, tinham treino diário de duas horas com uso de armas.