É num pequeno hotel em Cascais que encontramos David Lodge. O autor inglês de 80 anos veio a Portugal a convite do Festival Internacional de Cultura (é ele que, no domingo, 18, encerra o festival, numa conversa com a escritora Inês Pedrosa, às 22h, na Casa das Histórias Paula Rego). Mas chegou uma semana antes, com a mulher. Aproveitaram a vinda para fazer férias junto ao mar. Horas depois da conversa com o Observador mudará de hotel, juntando-se ao resto da comitiva que compõe o festival. Até então era apenas mais um dos muito britânicos em turismo.

Apesar de lhe ser fácil andar na rua sem ser reconhecido o mesmo não aconteceria numa livraria. Os seus livros podem não vender milhares de exemplares nas três semanas seguintes ao lançamento, como acontece com os bestsellers, mas nunca deixam de vender. É, aquilo a que se chama no meio editorial, um longseller. Autor de títulos como A Troca, Um Homem de Partes, A Vida em Surdina, O Museu Britânico Ainda vem Abaixo, O Mundo é Pequeno, Terapia ou Um Almoço Nunca é de Graça, é um dos mais destacados e acarinhados autores britânicos, mestre do humor que, através da sátira, mostrou ao mundo a vida académica, com os seus congressos e competições profissionais e pessoais, fazendo um retrato da sociedade britânica ao mesmo tempo que escreve sobre temas como a morte, a depressão, o envelhecimento, a religião, a sexualidade ou a consciência. No ano passado publicou a primeira parte de uma autobiografia, Quite a Good Time to Be Born – A Memoir, cuja tradução ainda não está prevista em Portugal. A trabalhar no seu segundo volume, acredita que ainda tem mais um romance para escrever. Será, diz, muito provavelmente o último, acredita que a ficção não é para velhos.

A capa do primeiro volumes das memórias de David Lodge

Veio a Portugal participar numa sessão do FIC – Festival Internacional de Cultura. Ainda viaja muito com os livros?

À medida que envelheço faço-o cada vez menos. Tornei-me mais seletivo. Quando publico um novo livro vou a vários festivais literários em Inglaterra, é uma boa forma de o promover — hoje espera-se que os autores participem no marketing do livro. Geralmente são em locais agradáveis e nenhum sítio é extremamente longe em Inglaterra. Mas viagens ao estrangeiro são cada vez mais raras, faço muito menos agora do que costumava fazer. Neste caso, eu e a minha mulher não tínhamos feito planos para as férias, não conhecíamos Cascais, pareceu-nos muito atraente para passar alguns dias de férias. Então vim.

O primeiro livro da sua trilogia universitária, A Troca, começa com uma viagem de trabalho, não de escritores mas de professores universitários. Um mundo que lhe deu pano para mangas nos seus livros.

Participei na era dourada das conferências, no final dos anos 70. O Mundo é Pequeno é sobre esse fenómeno a que chamo o Campus Global, uma adaptação da ideia de Marshall McLuhan do mundo como uma aldeia global, que se encurta pela velocidade da comunicação: tal como numa pequena aldeia toda a gente pode falar com toda a gente. A ideia surgiu-me numa conferência, um simpósio sobre James Joyce, em Zurique, em 1979. Veio gente de todo o mundo discutir o grande escritor James Joyce mas, essas mesma pessoas também combinavam fazer jogging, sair para discotecas, tomar o pequeno-almoço. Era um novo fenómeno na vida académica: as pessoas circulavam por todo o mundo, divertindo-se enquanto competiam do ponto de vista profissional. Às vezes, claro, havia conflitos de interesses. Percebi logo que tinha ali um material incrível para um romance cómico. Já tinha estado em muitas dessas conferências e, a partir daí, fui a muitas outras, sempre a recolher ideias. Mas essa euforia já passou. Hoje tornou-se quase um dever profissional. Ser convidado para dar uma aula ou apresentar um trabalho numa conferência é um requisito para subir na hierarquia do mundo académico. Já quase não vou a essas conferências mas há uns anos ia. Tornaram-se um dever, uma rotina, já não havia qualquer entusiasmo, nada da euforia que se sentia em 1979, em Zurique, em Telavive e Jerusalém, com gente vinda de todo o mundo, uma mistura muito rica de intelectualidade, investigação, turismo, festas, romances. Uma espécie de carnaval.

Participava nesse carnaval ou limitava-se a observar?

Limitava-me a observar. Já o disse muitas vezes: a minha postura perante a revolução sexual é a de um correspondente de guerra, não de um participante.

O humor está muito presente na sua obra. Qual é para si o lugar do humor?

É muito importante. O que é estranho porque, no geral, sou uma pessoa bastante depressiva. Penso que herdei o humor do meu pai, um homem muito esperto e sagaz. Apesar de não ter tido uma educação formal extensa – era músico, abandonou a escola aos 15 anos — tinha um bom vocabulário, lia muito, adorava Dickens. É uma capacidade que se tem, ou não, de perceber o absurdo na vida, não só à nossa volta mas em nós próprios. Temos que estar dispostos a expor o nosso próprio ridículo de forma a criar humor. Mas ou se tem senso de humor ou não tem. É genético, uma característica do cérebro. Os meus tios maternos também eram muito engraçados. E faziam autênticos espetáculos. O meu tio era como o John Cleese, inventou o seu andar antes dele. Era um palhaço. No mar tirava os calções de banho e agitava-os no pé, como uma bandeira. Mas, tal como a maior parte dos palhaços, estava muitas vezes deprimido. Também isso é genético.

Em 2008 publicou A Vida em Surdina, que poderia ser um livro muito triste. Mas não é, está cheio de humor. Como se pega em algo que pode ser tão cruel – a surdez, o envelhecimento – e se faz disso algo divertido?

Lembro-me perfeitamente do momento em que decidi escrever esse livro. Estava a pensar que não tinha mais nenhum romance dentro de mim, foi logo depois do Henry James, e estava na casa-de-banho, a barbear-me ou a lavar os dentes, quando tive a ideia: será que consigo fazer uma romance cómico sobre a surdez? (desde antes dos 50 anos que sofro de surdez.) Foi esse o ponto de partida. Claro que não é um romance puramente cómico, tem muita tristeza, tem Auschwitz, até. Usei o trocadilho death/deaf [morte/surdez – o título original do livro é Deaf Sentence] para justificar elementos de seriedade e permitir momentos de hilaridade. A cegueira é trágica mas a surdez é cómica. Na literatura a cegueira é habitualmente representada como um destino trágico. A surdez é vista como uma aflição cómica. Usei essa ideia no livro. Desmond é um linguista, vive da linguagem, do discurso. E de repente não consegue ouvir. Este é, aliás, um problema muito comum, que afecta muita gente a partir dos 60. E pessoas cada vez mais novos, devido à exposição à música muito alta. Com este livro cheguei a muita gente que nunca me tinha lido, pessoas surdas, com familiares surdos ou com muitas dificuldades de audição. Escreveram-me, contaram-me imensas histórias engraçadíssimas que poderia ter usado se as tivesse ouvido antes.

Também tem problemas de audição mas muito menores que os de Desmond. Ouve bastante melhor que ele.

Sim, em grande parte porque tenho aparelhos auditivos muito melhores que os dele. Consigo acompanhar uma conversa numa sala sossegada. Mas continuo a ter muitos problemas em festas e restaurantes, devido ao enorme barulho de fundo. É muito difícil do ponto de vista doméstico. Não consigo ouvir sem o aparelho. Mas não gosto de o ter nos ouvidos enquanto escrevo. Gosto do silêncio. A minha mulher entra na sala, diz qualquer coisa, eu tenho que parar, colocar o aparelho, ouvir o que tem para dizer, tirá-lo, arrumá-lo…

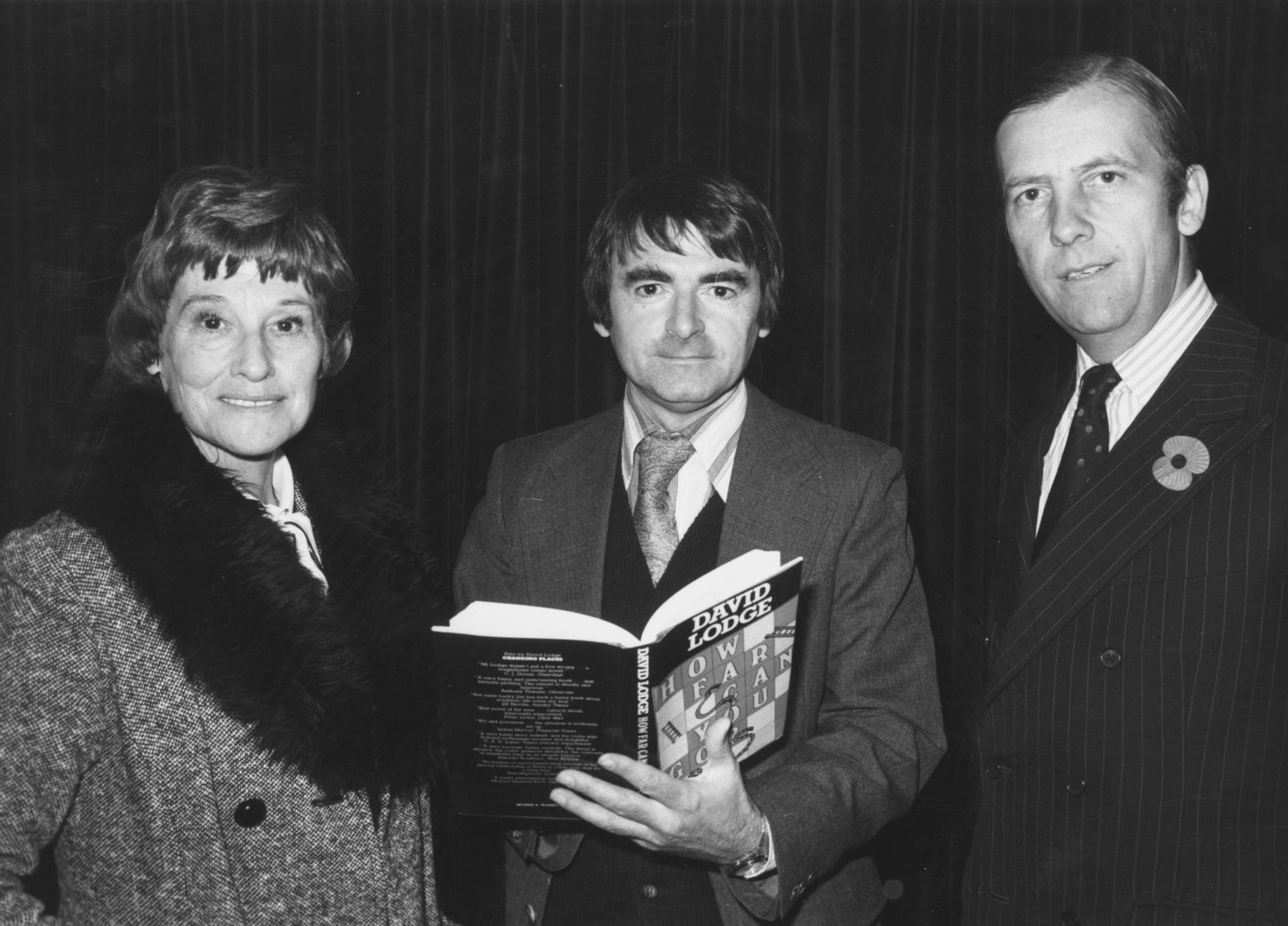

David Lodge (ao centro) em 1980

De certa forma consegue controlar o que quer, e não quer, ouvir.

Sim. Mas o que acontece é que a família fica exasperada.

Publicou, no ano passado, a primeira parte de uma autobiografia, Quite a Good Time to Be Born – A Memoir. O que o levou a escrevê-la?

Sempre pensei, quando não tinha nenhuma ideia para um romance, em escrever uma autobiografia. E agora, aos 80, senti que era a altura de o fazer, enquanto a minha memória ainda está boa. Se o tivesse deixado para mais tarde teria muitas dificuldades em escrevê-la. Agora estou a trabalhar no segundo volume. Achei que esta era uma boa altura para olhar para trás. E vendi a ideia aos meus editores propondo lançá-la no meu 80.º aniversário. O que fizemos. Tenho um arquivo enorme de cartas e outros documentos, tem sido interessante recuar e lembrar-me de detalhes que já se tinham desvanecido. Nunca esperei que fosse um bestseller, sabia que os meus leitores mais fieis talvez a lessem, não a escrevi por dinheiro, escrevi-a pela satisfação de deixar um registo pessoal do que vivi e vi.

Este primeiro volume vai desde o seu nascimento, em 1935, até 1975, ano em que publica A Troca, o seu primeiro grande êxito. Escreve sobre a sua infância, de como vem de uma família de classe operária…

Média-baixa. George Orwell descreveu-se uma vez como vindo de alta classe-média-baixa. O meu pai era professor de música, o que o colocava um pouco à margem do habitual sistema de classes. Estávamos melhor que a maior parte dos nossos vizinhos, que eram polícias, escriturários… Éramos de classe média-baixa. O que, para a geração do meu pai, significava não ir para a universidade. Mas, na minha geração, já era possível, devido a uma lei trabalhista que concedeu a todos os direito à educação secundária gratuita. A minha geração, aliás, o meu ano, foi o primeiro a beneficiar dessa lei. E foi assim que chegámos à universidade. E fomos chamados de meritocratas pelos sociólogos: através do mérito conseguimos subir na escala das classes sociais profissionais. A sociedade britânica dos pós-guerra tornou-se progressivamente menos estratificada. As universidades privadas, como Oxford, ainda têm muita influência mas há cada vez mais fluidez no sistema e alguns dos mais destacados políticos ou artistas vieram desta baixa classe-média ou da classe operária.

Daí descrever o ano em que nasceu como um ano particularmente bom para um escritor nascer?

Sim. Além disso, houve imensas mudanças na sociedade que a cada década parece ter tido uma nova revolução cultural – às vezes uma reação. Nos anos 60 tudo girava à volta da política, nos anos 70 à volta do sexo, nos 80 do dinheiro e os 90 foram dedicados à terapia. E eu escrevi romances sobre tudo isso.

Era um católico praticante, como viveu tudo isso?

Fui um católico fiel por muito tempo, casei-me com uma católica. Mas éramos católicos liberais e tivemos a nossa revolução contra a Igreja Católica. Queríamos libertar o catolicismo, opúnhamo-nos à proibição – ridícula — da contracepção. Foram as nossas causas dos anos 60 e 70 e, de certa forma, foram bastante interessantes e enriquecedoras. Mas, gradualmente, perdi a fé. Continuei a ser praticante, ia à missa por motivos familiares, mas deixei de me confessar. Deixei de aceitar a doutrina. E acabei por deixar de ir à missa. Fico em casa e leio livros de filosofia, religião e história eclesiástica. Já não sou um católico praticante.

O Museu Britânico Ainda Vem Abaixo é um dos seus livros mais vendidos. Publicado nos anos 60 poderia ter sido o seu primeiro grande êxito mas os exemplares para a imprensa não chegaram às redações nem aos críticos, o livro chegou às livraria sem qualquer tipo de promoção.

Era muito ingénuo nessa altura, estava felicíssimo apenas por ser publicado. Não protestei o suficiente, assim que enviaram esses exemplares e o livro teve as suas recensões e críticas, nunca mais me preocupei com o assunto. Foi um episódio desgraçado. Mas é surpreendente. O livro está traduzido em imensas línguas, parece-me extraordinário. Foi o meu romance mais bem sucedido até agora. Não foi um bestseller, mas chegou a edição de bolso. Tive um início relativamente fácil. É muito mais difícil hoje para um jovem escritor começar a publicar. Há muito mais competição, demasiados escritores para muito poucos leitores.

Tem milhares de leitores por todo o mundo, é um dos mais bem sucedidos escritores britânicos da sua geração. Como vê os seus livros? Compreende o que leva tanta gente a gostar deles?

Quando leio o meu primeiro livro é quase como ler o trabalho de outra pessoa, de um jovem bastante honesto a escrever. Tem um humor muito vivo, penso que os principais ingredientes dos meus romances posteriores estão todos lá. Mas embaraça-me ligeiramente. Estava a escrever sobre sexo numa altura em que não o fazia. É um livro muito juvenil. Não quero que seja traduzido mas está disponível em inglês. O Museu Britânico Ainda Vem Abaixo é bastante engraçado e não é apenas sobre contracepção, é também sobre pessoas que enlouquecem a estudar literatura e começam a ver o mundo pelos olhos dos escritores que estão a ler. É surpreendente que tenha tantas traduções bem sucedidas sendo um livro que faz uma paródia da ficção inglesa. Penso que as pessoas devem ver alguma verdade nos meus livros. Há pessoas que me escrevem a dizer que um livro meu significou tudo para elas num certo momento de crise, ou crucial, das suas vidas. Que consegui expressar tudo o que sentiam e que as ajudei a ultrapassar esses momentos. Não se pode pedir um melhor elogio.

Retirou-se do ensino e da vida académica ainda novo, aos 50 anos, em 1987. Porquê?

Comecei a leccionar bastante novo, nessa altura já estava a dar aulas há 27 anos. E a ficar farto da natureza repetitiva do ensino. Como escritor, fazia cada vez mais dinheiro, comecei a considerar a hipótese de escrever argumentos para televisão e cinema, o que paga bastante bem. Nessa altura já estava a trabalhar a meio tempo, num semestre dava aulas, no semestre seguinte escrevia, trabalhava como freelancer. E estava a gostar bastante mais de trabalhar como freelancer do que da carreira académica. O sistema estava a mudar, as universidades começaram a parecer-se com fábricas, cada vez mais alunos, cada vez menos corpo docente. Pensei que era a altura certa para me retirar. E pude reformar-me antecipadamente com uma pequena pensão que me deu a confiança necessária para dar esse passo.

Tem saudades da vida académica? Alguma vez lamentou essa decisão?

Nunca. Às vezes lamento não o ter feito antes. Mas a verdade é que não era a altura certa. A carreira académica deu-me muita experiência, e muitas experiências.

A ansiedade e a depressão são temas que surgem ao longo dos seus livros. Afectam-no?

Sim. Penso que nunca me livrarei delas.

Lendo os seus livros parece ser uma pessoa leve, divertida, feliz.

Eu sei. É um erro enorme. Nem desfruto do meu sucesso, é uma questão temperamental. Preocupo-me, fico ansioso. Sou perfeccionista. E ser perfeccionista é muito bom para um escritor mas é muito mau para um ser humano. As pequenas coisas afectam-nos muito facilmente.

Consegue ver-se como um homem bem sucedido?

Não. Estou satisfeito com a segurança financeira que tenho mas penso que não aproveitei a vida como deveria ter feito. Não a gozei como poderia. Mas, já que não o fiz, fico feliz por outras pessoas puderem retirar prazer daquilo que produzi.

Já tem algum novo romance a caminho?

A caminho não. Estou a trabalhar no segundo volume da minha autobiografia. E estou a tirar notas e tenho uma vaga ideia para um próximo romance, talvez um último romance. Não há muitas pessoas a escrever bons romances aos 80 anos.