“Vê-se mesmo que é uma casa de africanos”, disse Roberto Chichorro assim que chegámos à porta de sua casa. É que o encontro estava marcado para as 14h, mas só uma hora e meia depois conseguimos conversar com ele. “Ligou-me uma amiga a perguntar se tinha almoço para ela. É claro que tinha. Começámos a conversar e olha, só agora terminámos“. O homem, de calças azuis escuras, camisa de manga curta azul clara e chinelos, que esperava por nós descontraidamente naquela que deve ser uma das únicas casas de arquitetura moderna do Vale da Pêrra — uma aldeia entre Ourém e Fátima — é um dos mais conceituados pintores moçambicanos.

Cresceu no campo e diz que tem o campo dentro dele, razão pela qual fugiu da capital portuguesa para o sítio sossegado onde agora passa os dias a pintar e a contemplar a natureza. Ao Observador, Chichorro fala sobre a relação com os pais e a primeira nega que levou na pintura: “Ó rapaz, tira já aquilo dali para fora e deixa lá essas manias“. Recorda a infância passada em Lourenço Marques e conta como a laranjeira lá de casa lhe mudou a vida. Fala ainda sobre o refúgio que encontrava nos beija-flores e sobre a timidez que ainda hoje carrega carrega consigo. O pintor moçambicano lembra ainda como um “miúdo franzino” chamado Eusébio lhe deu “uma coça” quando jogava futebol no Clube Desportivo de Lourenço Marques.

O “Chagall moçambicano”, como muitos lhe chamam (sem razão, segundo o pintor), recorda as primeiras pinturas, os tempos que passou na tropa e as aventuras pela Europa até se fixar em Portugal, em 1986. Diz que continua a gostar da terra que o viu nascer, mas confessa que hoje o sentimento que nutre por Moçambique já não é igual. Conhecido pela utilização de uma paleta de cores garridas, Chichorro retrata “sempre as pessoas e a vida das pessoas”. Muitos dizem que só pinta alegria, mas ele diz que “se procurarem” há também um fundo de tristeza.

O artista plástico, ilustrador e pintor autodidata fez a primeira exposição de pintura na Galeria da Coop de Lourenço Marques, em 1967, e, a partir começou a expor a nível internacional. As suas obras passaram por países como Portugal, Guiné-Bissau, Espanha, Brasil e Cabo Verde, tendo ganhado vários prémios — entre os quais o Prémio Aquisição, no Salão de Arte Moderna de Angola, em 1973, e o Prémio MAC — Vida e Obra, em Portugal, em 2012. Chichorro tem hoje 76 anos e uma certeza. A certeza de que “a vida lhe ha dado tudo”.

Nasceu e cresceu em Moçambique. Como é que foi passada a sua infância?

Nasci em Lourenço Marques, hoje Maputo, nasci e cresci naquela cidade. Fui uma criança feliz, o meu pai era operário e vivíamos nos arredores da cidade, na parte suburbana, por isso foi uma infância passada no meio das árvores, do campo e dos pássaros. Olhe, deve ter sido tão feliz essa altura, que, aos sete anos, idade em que íamos para a escola primária, o médico disse à minha mãe: “Olhe lá, deixe o miúdo ficar mais um ano em casa”. Era um bocado tímido e nervoso, acho que foi por isso… Portanto só entrei para a escola aos oito anos, de modo que andei mais um ano divertidíssimo no meio daquilo tudo.

E essa timidez, ainda existe?

Era extremamente tímido… Treinei com a vida a não parecer tímido, mas ainda sou. Quando posso, prefiro encolher-me e desaparecer. Mas em miúdo era uma criança mesmo muito tímida. Passava a vida em cima das árvores, a observar os pássaros, adorava tê-los por perto. Passei muito tempo sozinho nessas coisas. E quando as amigas da minha mãe apareciam lá em casa com as filhas? A primeira coisa que eu fazia era procurar uma árvore, ia lá para cima e não havia conversa nenhuma com as miúdas, quando elas se iam embora eu descia da árvore e voltava para casa.

Então não era muito namoradeiro?

Não, não era nada, comecei a ser mais tarde. Mais tarde passei a ser, talvez por vingança do tempo de infância em que fugia muito disso.

Disse que o seu pai era operário. Passaram muitas dificuldades?

O meu pai ganhava o vencimento de operário, por isso passávamos dificuldades económicas, isso passávamos. O lema dele era “faltar tudo menos comida” naquela casa, e a verdade é que também não era difícil arranjar o que comer, porque criávamos coelhos, galinhas, a terra dava-nos de comer. Não éramos pessoas ricas, não tínhamos as coisas que alguns dos outros miúdos da escola tinham em termos de roupa e em termos brinquedos então nem se fala, nós fazíamos os nossos próprios brinquedos.

Que brinquedos eram esses?

Fazíamos carrinhos de arame, fazíamos bolas de trapos e volta e meia no Natal lá havia assim um carrinho especial. Ainda me lembro de que, quando vinha essa época, os meus pais iam à baixa e nós ficávamos ansiosos a pensar o que é que o Menino Jesus nos ia deixar no dia seguinte. Até que depois descobri que não havia Menino Jesus nenhum. Um dia entrei no quarto dos meus pais e vi uma série de embrulhos em cima do guarda-fatos e pensei: “Epá, isto cheira-me a esturro, deixa-me ir lá a cima ver o que é aquilo”. E vi que eram caixas de brinquedos. Mas até isso foi bom, acreditar nessa fantasia até aos sete, oito anos.

E nessa altura desejava ter algum brinquedo em especial?

Fui uma criança feliz, mas claro que, como todas as crianças, ambicionava por exemplo ter um triciclo. Claro que nunca tive, não havia dinheiro para isso… Por isso hoje em dia tenho um vício: normalmente, a primeira prenda que ofereço a uma criança é sempre um triciclo. Isso ficou cá dentro…

E a relação com os seus pais como é que era?

A relação com os meus pais? Era ótima, era ótima. Nós temos sempre tendência para dizer que os nossos pais são excecionais e cada um deles o era à sua maneira. A minha mãe era uma pessoa muito doce, muito tranquila, nunca a vi gritar, nunca a vi falar alto para ninguém, era assim quase uma sombra na sua suavidade. O meu pai era um homem de oficina, um homem trabalhador, era um operário com 120 quilos de força, não era de gordura, era de força. Era uma pessoa carinhosa, mas não demonstrava muito. Tinha uma certa dureza, não admitia fraquezas, mas era uma pessoa carinhosa. Por exemplo, nós íamos para a praia a pé, que ficava aí a meia hora de casa, porque não tínhamos carro e ele levava-me às cavalitas…

Eram gestos pequenos, mas…

Sim, eram gestos pequenos, mas que mostravam que era uma pessoa carinhosa. E depois tinha outra coisa: o meu pai chorava muito mais facilmente do que a minha mãe. Engraçado, a minha mãe era frágil, mas aguentava muitas coisas, ela tinha mais força nesse sentido. Tinha uma relação magnifica com eles, éramos uma família unida, mas o meu pai criou-me sem mariquices.

A sua mãe era mais dócil…

Era, nunca vi a minha mãe gritar com o meu pai, era tudo falado entre eles. Só a vi a falar assim de forma mais rígida uma vez com o meu pai. Nós vivíamos no campo e havia a matança dos animais. Um dia o meu pai disse-me: “Meu menino, já chegou a idade de começares a crescer”, eu tinha cerca de 12 anos, “hoje é dia de matança e vens para aqui também”, disse-me ele. Não tive outro remédio, nem me atrevia a dizer que não. O meu pai mandou-me agarrar nas patas do leitãozinho, os outros homens agarravam o resto do animal e de repente espetaram o punhal no bicho e ele gritava e estrebuchava, mas eu fiquei ali caladinho a aguentar aquilo tudo. Quando acabou, lá fui eu chorar para um canto da casa como um desalmado. A minha mãe viu e disse para o meu pai: “Nunca mais mandas o miúdo fazer isto. Nunca mais! Acabou aqui”. E foi a primeira vez que vi a minha mãe a apontar o dedo ao meu pai e a falar-lhe dessa forma.

E nunca mais?

E nunca mais… aparentemente era macia, mas era muito mais dura que o meu pai nesse aspeto. Mas se havia coisa que ele não admitia era desonestidades e mentiras.

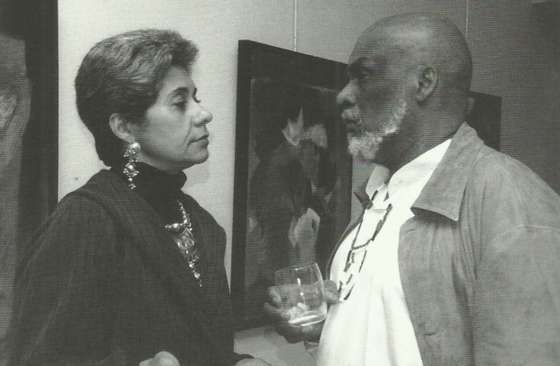

Os pais de Roberto Chichorro. Libéria Martins e Diogo Chichorro. (Fotografia retirada do livro “Mestiçagens do Olhar”, maio de 2006).

Foi uma das coisas que lhe ensinou? A ser honesto?

Foi, foi. Nunca mais me esqueço da história da laranjeira. Um dia depois da escola — o meu pai saía as 17h do serviço — estávamos sentados ali em frente ao viveiro, onde tinha a laranjeira, eu a lanchar e ele a beber o seu uísque — normalmente quando saía do trabalho bebia sempre um uísque — e estávamos a conversar, ele a ensinar-me coisas da vida. De repente olhou para a laranjeira e perguntou-me:

— “Então qual é a laranja que achas mais bonita? Qual é aquela que gostavas de apanhar?”

— “Aquela lá em cima”, disse depois de analisar.

— “Pois, mas tu com o tamanho que tens, com os bracinhos que tens não podes arriscar ir buscar aquela laranja. E a vida é a mesma coisa, a gente só pode ir até onde os nossos braços chegam. Mais comprido que os teus braços não tentes nada, porque podes subir à laranjeira, podes cair e magoar-te.”

Essa foi uma grande lição: aprendi que na vida temos de saber estar com a nossa dimensão. A gente só deve ambicionar sem causar distúrbios nem a nós próprios nem a ninguém. Estica o teu bracinho até onde ele chegar e arranca a laranja que te compete.

Chegou a jogar futebol quando era jovem, não foi?

Sim, sim, joguei nos juniores. Ainda me lembro, no verão os nossos jogos começavam sempre às sete da manhã. Eu jogava no Desportivo de Lourenço Marques e uma vez fomos a um torneio a Namaacha. Nunca me esqueço, o Eusébio era ponta de lança e eu era defesa central, perguntei aos meus colegas quem era aquele rapaz, que era mais franzino que eu, mais pequeno, e nem fiquei preocupado. No último ano tínhamos ganho o campeonato com zero golos sofridos. De repente, aquele miúdo passava por mim a correr e eu só pensava: “Ai minha mãe, o que é que me está a acontecer?!”. Deu-nos uma coça, nesse dia levámos cinco do Eusébio, por causa dele apanhei cinco nesse dia… Mas depois ficámos amigos.

Depois como é que surge a pintura na sua vida? Lembra-se da primeira que fez?

Desde miúdo que eu pintava e desenhava, o meu pai também desenhava muito bem. Ele tinha um caderno cheio de gatos desenhados, tenho pena de não o ter conservado. E lembro-me de dizer que queria ser pintor. Um dos primeiros quadros que me lembro de pintar era a minha mãe a lavar a roupa no tanque, debaixo da laranjeira que tínhamos lá no quintal. Tenho também uma história com um dos primeiros quadros que fiz que me marcou… Os meus pais tinham ido ao cinema, que era na cidade, e eu fiquei em casa então arranjei um lençol velho e prendi-o a quatro barrotezitos de madeira para fazer uma tela. Pintei um cavalo no meio do campo, nunca mais me esqueço, e pendurei o quadro na parede da sala. Quando o meu pai chegou a casa olhou e disse: “Ó rapaz, tira já aquilo dali para fora e deixa lá essas manias”. Foi assim um grande não.

Quando é que começou a olhar de forma mais séria para a pintura?

Foi quando estava na tropa. Nessa altura comecei a ler muita coisa sobre pintura. E tinha um colega na tropa que era escritor, o António Augusto Carneiro Gonçalves, que era irmão do poeta Sebastião Alba. E a gente lia muito, conversávamos muito sobre o que líamos, trocávamos ideias, e eu comecei a pintar muito nessa altura. Sou autodidata, nunca fui a nenhuma escola aprender a pintar.

O que é que pintou na tropa? Lembra-se de algum quadro?

Quando andava na tropa namorava uma moça que trabalhava numa livraria e eu ia levá-la e buscá-la, como os namorados fazem. Lá perto, havia um miúdo que vendia jornais e estava sempre numa esquina a pedir esmola. Um dia cheguei a casa e pintei aquele miúdo que tinha uma forma muito engraçada de pedir. Ele dizia: “Bom dia nota”. E o quadro chama-se assim “Bom dia nota”. Depois dei-o à moça, não sei se ainda o tem se não, nem sei o que é feito da vida dela.

Clube Desportivo de Lourenço Marques. Roberto Chichorro é o quarto, da esquerda para a direita, que se encontra de pé. (Fotografia retirada do livro “Mestiçagens do Olhar”, maio de 2006).

Foram muito difíceis esses tempos?

Foi um período complicado, mas também aprendi. Fui três anos para o norte, para Nampula e vi coisas que ninguém quer ver. Isso são coisas que marcam para o resto da vida e eu infelizmente vi-as, mas já lá vai o tempo.

Depois da tropa foi trabalhar em arquitetura, mas foi também nessa altura que fez a sua primeira exposição, certo?

Quando saímos da tropa, eu e o António voltámos para Lourenço Marques. Ele foi trabalhar para um jornal e eu para um escritório de arquitetos. Um dia o António disse-me que ia haver uma exposição de pintores lá da terra no Núcleo de Arte e disse-me para ir mostrar os meus quadros lá a um pintor que trabalhava com ele. Quando ele olhou para os meus quadros disse: “Eu não lhe digo nada”. Eu pensei: “Tem de haver aqui alguma coisa. Se ele não tivesse gostado tinha dito logo para tirar a ideia de ser pintor da cabeça”. E então decidi ir ao Núcleo de Arte, levei um quadro e foi aceite e foi o primeiro quadro que pendurei nas festas da cidade. Aí senti-me um bocado pintor, era capaz de fazer coisas que se penduravam assim nas paredes de uma organização a sério.

Como é que dá depois o salto para Espanha?

Estava a ver o campeonato do mundo de futebol, em 1982, acho que até foi em Espanha nesse ano, com uns amigos e estava lá um fulano da Embaixada que já tinha visto os meus quadros — porque eu continuei sempre a pintar e a expor. Perguntou onde é que eu tinha estudado e eu expliquei que nunca estudei pintura. Foi então que ele me perguntou se eu não gostava de ter uma bolsa para ir para Espanha. Eu disse que sim, claro, mas depois o meu pai ficou muito doente e eu tive de recusar porque não queria deixar a minha mãe sozinha com ele numa cadeira de rodas. Passados quatro anos, ele acabou por morrer e uns dois meses depois encontrei esse fulano da Embaixada que me disse que a bolsa ainda estava à minha espera. E foi assim que fui para Madrid…

Como foi a experiência de estudar fora?

Foi uma aventura boa. Estive três anos em Madrid, andei por aquela cidade e por outras cidades espanholas. A bolsa era muito boa, eram 180 mil pesetas, era uma bolsa de milionário. E eu não escolhi ir aprender a pintar, escolhi fazer gravura e cerâmica porque não conhecia a técnica, mas continuei a pintar e a expor e conheci imensas pessoas. Ao fim dos dois anos, quando terminava a bolsa e estava para me ir embora, disseram-me para ficar mais tempo. Fiz mais um ano, mas depois não consegui ficar mais tempo. Queria voltar para a minha terra. As minhas aventuras fora de Moçambique começavam por ser de um ano, dois anos, e aqueles três anos já estavam a ser demais, a rotina depois começa a cansar.

Já tinha estado antes na Europa. Foi por causa da rotina que também não ficou muito tempo em Itália?

Pois… Estar em Itália foi uma experiência ótima, mas foi assim uma coisa mais estranha porque fui por conta própria. Quando trabalhava como decorador nas feiras internacionais, os voos de Moçambique passavam por Roma e acabei por conhecer lá uma moça, que era a Isabella, e foi uma aventura. Fomos jantar, depois as coisas pegaram e fiquei lá a viver com ela. Ao fim de um ano em Itália disse que não queria ficar lá mais tempo, não podia passar o resto da vida em casa dela a pintar.

Só em Portugal é que a aventura durou mais tempo…

É, em Portugal a aventura ainda dura. A minha irmã já estava cá quando eu vim e na altura ia viver com ela, mas ela tinha cinco filhos, então um amigo convidou-me para ir morar com ele e com a mulher. A casa dele tinha 11 divisões e ele deu-me a escolher. Depois acabámos por criar os dois um atelier lá em casa. Ao fim de um ano, aluguei uma casa no Lumiar. Depois entretanto fui para Cascais e casei lá com uma angolana, mas passado algum tempo separámo-nos. Foi aí que conheci a Graça, a minha atual mulher, que, aliás, já conhecia há muito tempo. E cá estamos…

Eram amigos de infância?

De infância não, mas conheci-a quando ela tinha aí 14 anos. Era muito amiga da minha primeira mulher lá em Moçambique. A vida dá voltas… Um dia encontrei-a no supermercado e passado algum tempo, já os dois estávamos separados, começamos a ir ver exposições, a sair e entretanto estávamos a viver juntos. Já lá vão 18 anos.

E como é que vieram parar aqui ao Vale da Pêrra?

Já não estava a ser agradável estar na cidade, depois não havia estacionamento, era uma confusão… E já estávamos a ficar velhos. Nessa altura já vínhamos a Ourém muitas vezes porque eu era sócio da Editora Som da Tinta — inicialmente fundada pelo Saramago e outros — a convite de um dos fundadores, o Sérgio Ribeiro. Depois até foi ele que nos ajudou a encontrar um terreno para construir casa.

Roberto Chichorro com a mulher, Graça Costa. (Fotografia retirada do livro “Mestiçagens do Olhar”, maio de 2006).

A integração aqui na terra foi fácil?

Sentimo-nos aqui bem, os vizinhos são gente boa, honesta. No princípio as pessoas achavam estranho era a nossa casa, porque não tem telhado, mas depois habituaram-se. Vinham cá algumas vezes e traziam-nos coisas até. É gente muito simpática e temos uma boa relação com eles… E depois há este sossego, esta paisagem para o castelo de Ourém.

Em certa medida esta paisagem tem semelhanças com Lourenço Marques?

Só o facto de isto ser uma paz de alma. Esta tranquilidade lá também existia, há esse paralelismo. Mas de resto, o clima é totalmente diferente, não tem nada a ver. As pessoas lá são muito mais garridas, mais alegres, aqui ainda não mudaram muito, são muito acinzentadas, lá somos mais festivos.

É a essa alegria moçambicana que vai buscar inspiração para os seus quadros?

A minha inspiração vem muito das minhas memórias dos tempos que lá vivi. É sempre as pessoas, a vida das pessoas, o sonho das pessoas, a alegria, mas também a própria tristeza…

E é por isso que os beija-flor estão muito retratados na sua obra?

Sim, porque eu passava os dias a olhar para os beija-flor, tinha gaiolas onde os prendia para os ter por perto… Era miúdo então não conseguia ver a diferença entre ter um pássaro preso e um pássaro solto. Também ia para cima das árvores, olhava para eles e conversava à distância, aprendia o assobio e era uma forma de conversar com eles. Houve um dia em que deixei de os ter e foi um dia um bocado complicado…

O que é que lhes aconteceu?

Eu tinha uma gaiola muito grande cheia de beija-flores de várias cores, eram azuis, vermelhos, verdes, laranjas, e depois havia aquela competição entre miúdos de ver quem é que tinha mais. Um cheguei da escola — e eu tinha o viveiro mesmo ao fundo da escada, perto do tanque onde a minha mãe lavava a roupa –, sentei-me ali a olhar para eles enquanto lanchava e senti que não tinha o direito de os ter ali presos, limitados. Disse para a minha mãe que os ia soltar e ela disse-me: “Tu vê lá o que é que vais fazer, tu vê lá, rapaz”. Soltei-os mesmo e quando saiu o último chorei baba e ranho, parecia que tinha perdido a última jóia.

Percebeu que precisavam da sua liberdade…

Sim. Desde aí nunca mais fechei um pássaro numa gaiola.

O Pierrot também é um elemento muito presente nos seus quadros. Porque é que o utiliza tanto? Qual o seu significado?

É, isso são os sonhos que nos ficam. A minha mãe era doméstica, fez só a quinta classe, mas era uma mulher extremamente culta, o meu pai era operário, era uma pessoa mais limitada em termos intelectuais. Ela lia muito, procurava saber tudo, falava-me de cinema, era uma mulher realmente culta. E falava-me muitas vezes da célebre história do Pierrot e da Colombina, que ainda hoje há uma música que retrata essa história. E isso foi um imaginário que me ficou, porque são sempre histórias de amor muito magoadas. E a verdade é que o carnaval me faz lembrar o circo e nunca gostei nem de um nem de outro, porque não são tão alegres como parecem. Por trás daquela alegria toda há sempre alguma tristeza. E é o mesmo com a Colombina e com o Pierrot, que passou o resto da vida a chorar porque a Colombina foi com o Arlequim, que era mais malandro. E depois porque são figuras esteticamente bonitas, os fatos são bonitos, eu gosto… Apesar de ser uma coisa que me magoa, gosto de o retratar…

Porque é que o magoa?

Hoje em dia há outro circo, mas a verdade é que cresci a ver e a ouvir as histórias de pessoas do circo que era gente sofrida, miserável, era gente pobre. Os filhos morriam e os palhaços tinham de fazer rir mesmo estando magoados e aquilo mexe comigo. Antigamente eu via pobreza no meio daquilo, as mulheres tinham as meias furadas, as pessoas do circo viviam na miséria… E por isso não é uma coisa que me faça feliz, ainda quando hoje quando penso no circo é uma fantasia que aleija.

E é por isso que utiliza cores tão vivas e garridas? Para tentar contornar essa mágoa?

As minhas pinturas são muito coloridas, muito alegres, há muita musica e muita festa, mas, no fundo, há sempre o falar de qualquer coisa de gente magoada. Se procurarem bem se calhar encontram isso nas minhas telas. Eu prefiro não pintar uma criança com as costelas de fora, mas sim pintá-la com o sonho dela… com o sonho de ter uma bola, de ter um brinquedo, para nos lembrarmos de que ela tem direito a isso. E é por isso que prefiro recorrer às cores fortes e alegres e não ao preto ou cinzento.

Há quem diga que é o Chagall moçambicano…

As pessoas se calhar não conseguem analisar bem a minha obra. Acho que a minha pintura não tem nada a ver com a dele… Tem se calhar no sonho, acho que passa um bocado por aí. A verdade é que nenhum homem é de geração espontânea, a mim ninguém me garante que aquele imaginário não tenha tido influência em mim, longe de mim dizer isso. Até porque temos de ir beber a algum lado. Mas a primeira vez que vi um quadro de Chagall já era um homem adulto, foi em Paris. Mas somos influenciados muitas vezes e não sabemos por quem nem quando. Olha, se calhar Chagall tem um bocado de culpa no meio destas coisas que eu vou fazendo, se calhar tem…

Retrata muito o erotismo e a figura feminina é uma constante. Considera-se um romântico?

Não sei. Agora, para mim há uma coisa: eu acho que a vida toda é um romance, nós crescemos dentro de um romance, somos fruto de um romance, somos frutos de um querer entre duas pessoas, quer isso depois resulte ou não, e somos realmente frutos do amor. Depois o romantismo é a forma como interpretamos, vem da forma como envolvemos as coisas… mas acho que se calhar sou, se calhar sou um romântico.

Há algum quadro pelo qual tenha um gosto especial?

Não tenho nenhum sentimento especial por nenhum quadro. Isto é como os filhos, não há preferência por nenhum. Mas gosto muito do “Jazz Band em compasso de 3×4”, simbolicamente é o espaço de uma cela. Porque, naquela altura, aquilo de que a malta minha amiga gostava era do Swing e usavam umas roupas muito próprias e, vai na volta, passavam a vida a ir para a cadeia. Talvez porque nas reuniões que eles faziam se conspirasse contra as leis do estado ou alguma coisa assim. E as grades da cela fazem mesmo parte da moldura, não são pintadas. Gosto muito deste quadro.

Jazz Band em compasso de 3×4, 1983.

Depois o outro é o “Noite de lua luando”, porque na altura vendi-o por 180 contos à mulher do meu chefe lá do escritório de arquitetura. Passaram-se muitos anos e eu vim para Portugal e ela também acabou por vir. Um dia veio ter comigo e disse-me que ia colocar o meu quadro à venda e perguntou-me se conhecia alguém que o quisesse comprar. Acabei por lhe dizer que lho comprava. Recuperei a minha própria obra por quatro mil contos o que foi muito engraçado, mas é mesmo pelo facto de ser uma história caricata.

Noite de lua luando, 1972.

Hoje em dia como é que é a sua relação com Moçambique?

Continuo a gostar da minha terra, tenho lá os meus amigos, passei la a minha infância, mas às vezes acontecem coisas estranhas na vida das pessoas que eu próprio não sei explicar. Quando fiz 50 anos, fui convidado para expor em Moçambique, quando foi a visita do presidente brasileiro Collor de Mello. No dia da exposição comecei a receber ameaças, veio uma carta com frases escritas com letras recortadas de revistas. No início não queria acreditar, pensei que era uma brincadeira de mau gosto, mas um fulano lá da Assembleia da República disse-me que era a sério. Eu estava a dormir em casa do Hilário, o jogador do Sporting, dessa vez que fui lá e passei a ter militares armados ao pé da janela do meu quarto.

E o que é que se passava? Porque é que estava a ser ameaçado?

Até hoje não sei. Acho que tinha que ver com o mundo da pintura… Eu que já não estava no país é que fui convidado para fazer uma exposição, ainda por cima com a presença do presidente do Brasil lá, e aquilo não deve ter caído bem a muito boa gente. Só sei que saí daquela terra estilo James Bond. Vê lá que eu só tinha bilhete de ida, aquilo era a crónica de uma morte anunciada. Se queria ir passear tinha de avisar os guarda-costas, foi horrível…

Nunca mais lá voltou?

Voltei depois com o Cavaco Silva e com o Sampaio, mas dessa vez quando saí de lá chorava todos os dias e cheguei a dizer que nunca mais ia a Moçambique. Já lá vão vinte e tal anos, mas continuo a não me sentir lá muito bem. Ali os rancores também se guardam, as pessoas têm dessas coisas. Mas por que razão foi nunca soube.

É uma incógnita que fica…

É, mas a vida é uma coisa engraçada e vale a pena viver bem a vida. Só quero estar bem com as pessoas, quero gostar delas e que gostem de mim, não quero mais nada do que aquilo que tenho. Tive uma infância e uma vida feliz. A vida deu-me aquilo que eu realmente achava que devia ter. Há uma música que me impressionou toda a vida, da Mercedes Sosa que diz assim: “Gracias a la vida que me ha dado tanto”. E a minha vida deu-me tanto. Agradeço aquilo que ela me deu e aquilo que sou hoje. Tenho uma casa de que gosto num sítio do qual gosto, uma família e amigos de quem gosto…

E tem os seus netos também, que daqui a um bocadinho estão aí…

E tenho os meus netos, claro, para me azucrinarem a cabeça. Eu vi-os nascer, e é engraçado que não são netos verdadeiros, são da minha mulher, mas é como se fossem. Fui das primeiras pessoas a ir ver a Maria, que tem 11 anos, ainda por cima é rapariga, é muito bom. Depois tenho o Manuel, com oito anos. Tenho uma relação magnífica com eles. Quando chega as férias dizem sempre à mãe que querem vir para casa dos avós. Há dias em que se pegam um com o outro e mando-os calar, mas depois, quando saem porta fora, uma pessoa pensa: “Epá, fazem falta”.

O Roberto não tem filhos?

Não tenho filhos…comecei pelo fim, tenho netos.

E nunca pensou nisso?

Às vezes pensava nisso e gostava de ter. Esta é a quarta mulher que tenho, imagina que eu ia tendo filhos com cada uma? Eu gosto demasiado de crianças para depois lhes dar problemas. Estar a fazer criaturas para depois magoá-las? Não, isso não… Realmente nunca tive, mas às vezes fico com pena, por acaso, se tivesse um filho gostava de que fosse uma rapariga.

Porquê? Acha que são mais amigas?

Não sei, acho que são mais doces, mais meigas e mais amigas dos pais. Os rapazes começam a criar voz grossa e a falar mal com os pais e as meninas, mesmo depois de adultas, ainda se sentam ao nosso colo, é diferente. Se tivesse gostava de que fosse uma menina. Mas pronto, tenho a Maria que faz o mesmo papel.

Eles já têm dotes para a pintura como o avô ou nem por isso?

A Maria tem algumas coisas engraçadas. Ela no outro dia ficou espantada com estes quadros aqui pendurados [mostra três pinturas, que a neta fez quando tinha quatro anos, emolduradas e penduradas na parede da cozinha]. Ela é um autêntico Miró. Quando entrou aqui na cozinha nem conseguia falar, só dizia: “Ó pai, olha, olha”.

Fez o contrário do que fizeram consigo…

Pois, eu pendurei os quadros dela…

E agora, há projetos para o futuro?

Neste momento estou a trabalhar para uma galeria no Porto. Mas vou começar a pintar menos, pelo menos para exposições individuais. Vou participando em exposições coletivas quando as houver. Mas pintar assim para uma exposição individual é muito stress, depois há dias em que acordo e já não tenho nada cá dentro. Vou continuar a pintar, é certo, mas já tenho 76 anos, tenho de descansar, pintar com calma, estar com os netinhos, relaxar neste terreno, aproveitar este quintal, esta vida pacata. As pessoas pensam que é fácil pintar, que não cansa, mas isso é os pintores de domingo e eu não sou um pintor de domingo. Se calhar daqui a dois anos lembro-me de que quero voltar a pintar, mas logo se vê…