A queda da Maçã Dourada

A queda de Constantinopla, a 29 de Maio de 1453, às mãos do jovem sultão Mehmed II, foi um momento funesto e traumático para a Cristandade, não tanto pelo real significado estratégico – o Império Bizantino estava há muito reduzido a uma ínfima parte do seu poderio e da sua extensão – mas pelo significado simbólico, pois punha termo ao Império Romano do Oriente, que perdurara quase mil anos para lá do fim do Império Romano do Ocidente, e confirmava a ascendência irresistível do poder otomano.

O sultão Mehmed II aproxima-se de Constantinopla com o seu exército e um dos canhões gigantes que foram usados para derrubar as muralhas da cidade. Quadro de Fausto Zonaro, 1903

O bispo Isidoro de Kiev, legado papal em Constantinopla, escapou ao massacre pelos soldados turcos sedentos de sangue e pilhagem vestindo as suas faustosos trajos a um cadáver, que foi decapitado e exibido pelas ruas, enquanto Isidoro, envergando roupas comuns, foi arregimentado com outra gente de condição humilde e vendido como escravo. Em Julho desse ano, conseguiu enviar, a partir de Creta, uma missiva ao papa Nicolau V, narrando o assédio otomano e advertindo-o de que Mehmed era um “precursor do Anti-Cristo” e que o seu objectivo era “subjugar pelas armas a vossa cidade de Roma”.

Angelo Giovanni Lomellino, líder da comunidade genovesa de Galata, nos arredores de Constantinopla, também assistiu à queda da capital bizantina e, nesse mesmo dia enviou uma carta ao irmão, em Génova, relatando que “o sultão afirmou que em dois anos estará em Roma”. Escreve Anthony Pagden, em Mundos em guerra: 2500 anos de conflito entre o Ocidente e o Oriente (Edições 70), que “a percepção que existia do outro lado dos Dardanelos era de que a Cristandade oriental desaparecera de vez. No seu lugar, encontrava-se a potência mais imponente a ameaçar as liberdades dos povos da Europa desde Xerxes”.

As atitudes tomadas por Mehmed II após a conquista da Maçã Dourada (assim designavam os otomanos a capital bizantina, identificando-a como símbolo de riqueza e poderio) confirmavam os temores destas testemunhas: instalou a capital otomana na cidade recém-conquistada e intitulou-se Kaiser-i-Rumi (“César dos Romanos”). Mais tarde, em 1480, fez questão de ser retratado por um pintor europeu, Gentile Bellini, o mais prestigiado pintor veneziano do seu tempo, que tinha sido enviado a Constantinopla pelo governo da república do Adriático. O quadro tem uma atmosfera de consagração e apoteose e uma inscrição na base atribui a Mehmed o título de Imperator Orbis (“Imperador do Mundo”).

Mehmed II, o Conquistador (1432-1481), por Gentile Bellini, 1480

Afinal de contas, Mehmed II tinha a seu favor um hadith (relato verbal de palavras e ensinamentos do Profeta, que, embora não fazendo parte do Corão, tem relevância na jurisprudência e mundividência islâmicas) que profetizava que um dia um líder muçulmano conquistaria Constantinopla e Roma.

O terror do mundo

“Do lado [dos turcos] estão os recursos de um poderoso império, de força intacta, acostumado à vitória, à tenacidade, à unidade, à disciplina, à frugalidade e à vigilância. Do nosso lado temos pobreza pública, luxos privados, uma força debilitada, espírito alquebrado, falta de resistência e treino; os soldados são insubordinados, os capitães, avaros; impera o desprezo pela disciplina; libertinagem, imprudência, bebedeira e deboche são uma praga; e, pior do que tudo, o inimigo está habituado à vitória e nós à derrota. Quem tem dúvidas sobre qual será o resultado? Só a Pérsia joga a nosso favor; quando o inimigo se apresta para nos atacar, tem de manter olho nesta ameaça à sua retaguarda. Mas a Pérsia apenas adia o nosso fado, não pode salvar-nos. Quando o Turco tiver ajustado contas com a Pérsia, saltará às nossas gargantas com o poderio de todo o Oriente”.

Estas palavras, escritas em 1560, são do barão Ogier Ghiselin de Busbecq (1522-1592), um flamengo ao serviço dos Habsburgos, que foi embaixador imperial junto da Sublime Porta, em meados do século XVI. Publicou em 1581 um livro sobre os seus anos em Constantinopla – Itinera Constantinopolitanum et Amasianum, republicado como Turcicae epistolae (“Cartas turcas”) – e era um dos europeus com mais profundo conhecimento do Império Otomano.

Ogier Ghiselin de Busbecq, por Melchior Lorck, 1557

As palavras de Busbecq foram escritas um século depois da queda da capital do Império Romano do Oriente e, nesse interim, o império otomano continuara a expandir-se à custa da Cristandade e havia motivos para temer que, mais tarde ou mais cedo, os turcos pudessem entrar em Roma. Em 1597, um cronista inglês dizia dos otomanos que “o terror que o seu nome inspira ainda deve fazer os reis e príncipes do Ocidente […] estremecerem com medo das suas forças vitoriosas”.

Porém, por essa altura, a invencibilidade otomana já fora posta em causa em Lepanto (1570) e seria desmentida ainda mais cabalmente em Viena, em 1683, ano que marca o apogeu da extensão territorial do Império Otomano. Seguir-se-ia um longo declínio, que levaria o czar Nicolau I, em Janeiro de 1853, a dizer ao embaixador britânico na Rússia, que “a Turquia parece estar a desfazer-se aos bocados […] Temos um doente nos braços, um doente muito grave, e será uma grande desgraça se um destes dias eles nos fugir das mãos sem que as necessárias medidas tenham sido tomadas”. A observação do czar deve ser entendida na acepção mais cínica: Nicolau I não exprimia compaixão pela debilidade otomana, queria antes obter um acordo com a Grã-Bretanha para a partilha dos haveres do moribundo.

A agonia do doente terminaria no final de 1918 com a humilhante entrada de forças de ocupação britânicas, francesas e italianas em Constantinopla e o último prego no caixão seria a deposição do último sultão e a proclamação da República da Turquia, em 1922.

Que razões levaram a um desfecho tão afastado das previsões dos “especialista em assuntos otomanos” dos séculos XV e XVI?

Istambul, 25 de Maio de 1919: Turcos manifestam-se contra a ocupação da cidade pelas forças aliadas. A ocupação só terminaria em 1923

O império contra-ataca

“Nenhuma nação do mundo demonstrou maior prontidão do que os turcos para se dotar das invenções úteis dos estrangeiros”, registava em 1560 o já citado Ogier de Busbecq. Com efeito, os turcos foram lestos a adoptar as inovações ocidentais no domínio bélico: como escreve Ian Morris em Why the West rules – for now: The patterns of history and what they reveal about the future (2010), editado em Portugal pela Bertrand como O domínio do Ocidente, mesmo estados ricos como Génova e Veneza eram pobres quando comparados com os sultões, pelo que estes tiveram facilidade em recrutar europeus como almirantes, artilheiros e engenheiros militares.

Porém, os otomanos cultivavam um arrogante sentido de superioridade e não manifestavam interesse pelo mundo ocidental fora das temáticas bélicas, ao contrário dos europeus, que estavam razoavelmente informados sobre os otomanos.

Como refere Bernard Lewis em What went wrong?: Western impact and Middle Eastern response (2002, Phoenix), “havia no lado muçulmano relutância em viajar para a Europa”. Havia mesmo um consenso entre os juristas muçulmanos clássicos de que “não seria possível a um muçulmano viver uma vida muçulmana com rectidão num país infiel” (uma posição que parece ser ignorada pelos milhões de muçulmanos que, no final do século XX e no início do século XXI, viram e vêem nos países infiéis da Europa do Norte o El Dorado). Mesmo viagens pontuais eram desaconselhadas: “os doutores da lei [islâmica] proibiam tais deslocações, excepto se tivessem propósitos específicos e limitados [no tempo]” (Lewis). Na prática, entre “os raros viajantes do Médio Oriente que se aventuravam no Ocidente para diplomacia ou comércio, uma proporção significativa não eram muçulmanos, mas membros de comunidades religiosas minoritárias”, como judeus, gregos ou arménios.

Súbditos judeus no Império Otomano, século XVII

À medida que o desfecho dos confrontos com os europeus deixava de lhes ser favorável, os otomanos tomaram consciência de que a sua civilização estava a ser ultrapassada. Não bastava imitar competente e rapidamente as inovações europeias na construção de canhões ou de navios de guerra; talvez fosse possível que a superioridade tecnológica e militar dos europeus fosse consequência da forma como as suas sociedades estavam organizadas.

Segundo Anthony Pagden, “em 1719, o grão-vizir Damad Ibrahim Pasha enviou a Paris […] Mehmed Said Effendi, com instruções no sentido de ‘estudar minuciosamente os meios civilizacionais e educacionais, e informar acerca dos que forem susceptíveis de aplicação’”.

Mehmed Said Effendi (?-1761) viveu em Paris em 1720-21, onde desempenhou funções de secretário pessoal do pai, Mehmed Çelebi, embaixador otomano em França. Retrato de Joseph Aved, realizado quando Mehmed Said Effendi regressou a Paris, em 1742, agora na qualidade de embaixador

Ao longo do século XVIII foram contratados especialistas europeus para reformar as forças armadas, os corpos de bombeiros e o ensino da matemática e da geometria (ainda que focado sobretudo nas aplicações militares destas disciplinas).

O sultão Selim III (reino: 1789-1807) foi mais longe do que qualquer dos seus antecessores, ao promover um conjunto de reformas que ficaram conhecidas como Nizam-i-Cedid (“A Nova Ordem”), com incidência no treino e organização das forças armadas, na cobrança de impostos e no ensino, tradicionalmente confiado aos clérigos e que passou a ser também da responsabilidade do Estado. Selim III também estabeleceu embaixadas nos principais países europeus, algo que não merecera grande atenção dos seus antecessores, enquanto os países europeus sempre tinham mantido consulados e embaixadas permanentes no mundo otomano.

Selim III concede audiência a dignitários em frente da Porta da Felicidade, no palácio de Topkapi, em Constantinopla

As reformas de Selim III foram mal recebidas pelas forças conservadoras, nomeadamente pelos janízaros, que acabaram por revoltar-se e depor o sultão em 1806. Os janízaros, uma das principais forças de inércia do império, só deixariam de ser um impedimento a reformas quando Mahmud II os extinguiu em 1826. De outro modo, é bem possível que tivessem sabotado o ambicioso programa de reformas que ficou conhecido como Tanzimat (“reorganização”), que começou a ser aplicado em 1839.

A viagem de Abdülaziz I (reino: 1861-1876) pela Europa, em 1867, que passou, entre outras cidades, por Nápoles, Marselha, Paris, Londres, Bruxelas, Viena e Budapeste, foi algo de inédito, já que nunca um sultão visitara a Europa – em contexto diplomático, entenda-se, já que os Balcãs, a Hungria e a Áustria tinham recebido várias “visitas” de sultões acompanhados de exércitos.

A rainha Vitória recebe o sultão Abdülaziz I a bordo o iate real. Quadro de George Housman Thomas, 1867

Porém, estas reformas e aberturas ou foram insuficientes ou demasiado tardias e não impediram o estado do doente de continuar a agravar-se. E, por outro lado, se a consciência da ruína do Império Otomano levava alguns espíritos a tentar encontrar respostas na organização e costumes dos países europeus, também desencadeou um movimento inverso: o declínio otomano resultaria antes de os otomanos se terem desviado da essência do islamismo, pelo que havia que arrepiar caminho e regressar à pureza original.

“A lição”, por Rudolf Ernst (1854-1932)

Invenções do demónio

Busbecq, que estava tão certo do triunfo final dos otomanos, também fornece, inesperadamente, uma das mais plausíveis explicações para o seu atraso: “Ainda não é possível induzi-los a fazerem uso da imprensa nem a instalarem relógios públicos, porque acreditam que as Escrituras, isto é, os seus livros sagrados, deixariam de ser escrituras se fossem impressas, e que se introduzissem relógios públicos a autoridade dos muezzin e dos seus ritos antigos seria prejudicada”.

Para David S. Landes, autor de The wealth and poverty of nations (1998), editado em Portugal pela Gradiva como A riqueza e a pobreza das nações, “a recusa da prensa móvel, que era vista como potencial instrumento de sacrilégio e heresia”, foi “o maior erro do Islão” e “nada fez mais para manter os muçulmanos à margem do fluxo de conhecimento”.

As guildas dos calígrafos denunciaram a prensa móvel como “uma invenção do demónio”, uma acusação em que ao fundamentalismo religioso se aliavam os interesses corporativistas, e só em 1493, meio século depois da invenção por Gutenberg da impressão com caracteres móveis, foi autorizada a primeira tipografia em caracteres latinos, instalada em Constantinopla por judeus sefarditas, fugidos de Espanha e dos seus intolerantes Reis Católicos. Os arménios só obtiveram aprovação para abrir tipografias em 1567 e os gregos apenas em 1627 – e a todas elas foi proibida a impressão em caracteres árabes.

Seria preciso esperar até 1727 para que Ibrahim Müteferrika conseguisse convencer as autoridades religiosas a autorizar a primeira tipografia em caracteres árabes do Império Otomano – com a restrição de não imprimir livros religiosos. A tipografia de Müteferrika imprimiu 17 livros até encerrar em 1742; só em 1784 seria reaberta e só em 1795 surgiria uma segunda tipografia. No início do século XIX começaram a multiplicar-se pelo mundo otomano as tipografias imprimindo em caracteres árabes – mas era tarde para recuperar um atraso de três séculos e meio.

De qualquer forma, a imprensa tem utilidade limitada se não houver liberdade para imprimir o que bem se entender e esta continua a ser cerceada no mundo islâmico.

“A leitora”, por Rudolf Ernst

Para os clérigos islâmicos, até a instrução militar moderna – vital para que os exércitos otomanos não se tornassem obsoletos face aos exércitos europeus – podia constituir uma infracção aos ensinamentos do Profeta. Foi invocando esse pretexto que a escola de artilharia aberta em 1734 para ensinar as mais modernas práticas europeias foi encerrada, só voltando a abrir em 1754, e, ainda assim, em regime semi-secreto.

Também as reformas da Tanzimat iniciada por Mahmud II em 1839, que incluíam a abolição da escravatura, se depararam com a oposição das autoridades religiosas. O sheikh Jamal, líder dos ulema de Meca, emitiu uma fatwa de significado inequívoco: “A abolição da escravatura é contrária à shari’a sagrada. Também o abandono da nobre vocação da oração em favor do manuseamento de armas de fogo, a permissão às mulheres de andar sem véu, a colocação do divórcio nas mãos das mulheres e outras coisas do mesmo jaez são contrárias à Lei Sagrada […] Assim sendo, os turcos juntaram-se aos infiéis – o seu sangue é corrupto e é legítimo tomar os seus filhos como escravos”.

Quando, “em 1841, o ministro Mustafa Reşid Pasha apresentou ao Conselho Supremo um novo código comercial, derivado quase por inteiro de modelos franceses, os ulema perguntaram-lhe se era conforme à Lei Sagrada. ‘A Lei Sagrada não tem nada a ver com o assunto’, respondeu ele. ‘Blasfémia!’ gritaram os ulema” (Pagden).

A repulsa pela inovação estava inscrita na matriz da sociedade islâmica – não rezava um hadith que “as piores coisas são as que são novidade […] a inovação é um erro e todo o erro conduz ao Fogo do Inferno”?

Perante reacções como as que acima se descrevem, a Sublime Porta não teve outro remédio senão suavizar, limitar ou adiar muitas das reformas propostas. O Império Otomano modernizou-se, mas não o suficiente para acompanhar o ritmo vertiginoso a que as potências europeias evoluíram a partir de Revolução Industrial.

O desprezo pelo resto do mundo

É frequente elogiar o elevado nível de refinamento cultural e científico que as sociedades islâmicas atingiram na Idade Média, por comparação com as sociedades cristãs desse tempo. Mas é preciso considerar que o leque de interesses do mundo islâmico era, por vezes, muito restrito – como escreve Lewis em What went wrong?, entre as poucas obras europeias traduzidas para árabe ou turco até ao século XVIII não há literatura nem livros de filosofia – “tudo o que tinha valor já tinha sido traduzido, como os escritos de Platão e Aristóteles, e os pensamentos subsequentes dos infiéis dificilmente teriam algum valor”. E embora os otomanos tivessem interesse por história, os historiadores muçulmanos “não estavam interessados na história não-muçulmana nem na história pré-muçulmana”.

Boa parte das traduções realizadas até ao século XIX incidiam sobre matérias militares ou com aplicação militar, como a matemática – a ideia era “retirar do infiel apenas o que é útil; não era preciso dar atenção às suas ideias absurdas, tentar compreender a sua literatura inferior ou estudar a sua história desprovida de significado” (Lewis).

De qualquer modo, não existindo imprensa em caracteres árabes, as raras e tardias traduções que se fizeram de obras de autores europeus tinham uma difusão assaz restrita.

“O erudito”, por Rudolf Ernst

Atrás dos muros do palácio

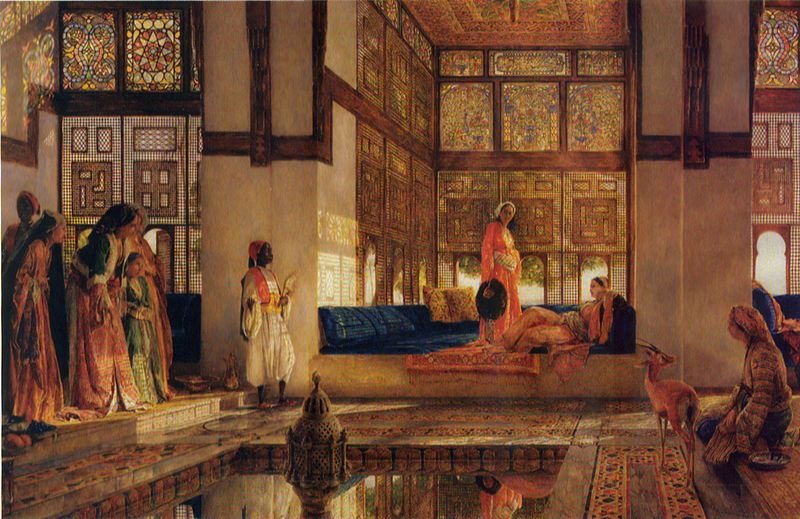

Muitos dos males do mundo vêm de os ricos e poderosos não fazerem ideia de como vivem as pessoas comuns e os pobres. Se as classes governantes sempre tenderam a isolar-se do “mundo real”, poucas atingiram o grau de alheamento da corte otomana, circunscrita aos seus esplêndidos palácios e jardins, rodeada de servidores e escravos e vivendo na mais completa ociosidade.

Um harém otomano, por John Frederick Lewis, 1873

O facto de o sultão possuir um vasto número de esposas e concubinas e de, consequentemente, gerar numerosos descendentes, tornava a sucessão num problema mais espinhoso do que nas monarquias europeias. A precedência na sucessão nem sempre era óbvia, as rivalidades eram ferozes e era frequente que uma das primeiras medidas do novo sultão fosse a eliminação (por estrangulamento com um laço de seda) de todos os seus irmãos, por muito novos que fossem, e, por vezes, também das respectivas mães. Porém, uma poda tão drástica podia ameaçar a continuidade da linha dinástica, pelo que Ahmed III (reino: 1703-1730) instituiu a regra de os irmãos do sultão serem mantidos em “prisão domiciliária” na “kafes” (“jaula”), uma secção do palácio permanentemente vigiada.

Esta reclusão em ambiente de luxo e conforto era um procedimento menos cruento que o anterior, mas pôs fim ao costume de atribuir aos jovens príncipes o cargo de governador provincial – o que teve como consequência um ainda maior alheamento do mundo e inexperiência dos candidatos a sultão.

“Guarda de harém”, por Rudolf Ernst

Como assinala David S. Landes em The wealth and poverty of nations, este “isolamento estupidificante conduziu à impotência intelectual e política. Do século XVII em diante, o futuro sultão era, tipicamente, uma nulidade sem qualquer tipo de educação […] Em torno do vácuo criado no centro, os cortesãos intrigavam e lutavam por ganhar influência. À medida que a burocracia otomana crescia e a papelada se empilhava e os regulamentos se multiplicavam, o Estado via-se obrigado a depender de pessoal não-turco, mesmo ao mais alto nível da administração”.

“Assassínato no serralho”, por Fernand Cormon, 1874

Uma economia de saque

Em Why the West rules – for now, Ian Morris sugere que a economia otomana assentava no saque e que para a manter a funcionar era necessário que o império fosse adquirindo continuamente novos territórios através da guerra. Foi o que aconteceu até 1683, data que marca a extensão territorial máxima do império. Habitualmente, presume-se que o Império Otomano começou a perder território quando entrou em declínio, mas pode também inverter-se a relação causal: o império entrou em declínio quando deixou de conseguir expandir-se e se viu privado da pilhagem que o sustentava.

A tese já tinha sido explanada em The wealth and poverty of nations, por David S. Landes, para quem a máquina do Estado otomano necessitava de saque ou de terras para alimentar o seu funcionamento e recompensar o seu oficialato: “os otomanos tinham preenchido um vazio de poder e tinham feito o seu caminho através da pilhagem”. Quando a fonte exterior de riqueza secou, restar-lhes-ia viver com a riqueza que produziam.

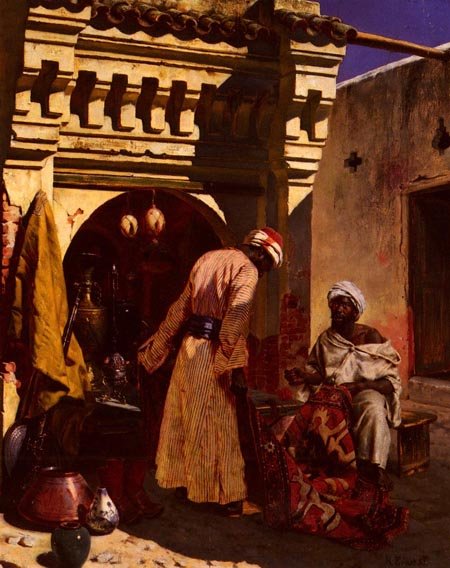

Ora, na Idade Média, o Levante exportara para a Europa uma vasta gama de produtos, nomeadamente tecidos requintados, tapetes, tapeçarias, faiança e produtos alimentares de luxo, como especiarias, café e açúcar.

Mas os produtos manufacturados raramente eram produzidos ou comerciados por turcos, já que estes “ergueram a sua sociedade sobre uma divisão étnica do trabalho, um sinal da sua aversão e sobranceria em relação ao comércio e aos ofícios manuais” (Landes), deixando estes nas mãos de judeus e cristãos gregos e arménios.

A partir do século XVI, o cenário alterou-se: os portugueses e, depois, os holandeses curto-circuitaram o comércio das especiarias e perseguiram os comerciantes otomanos no Índico, o café e o açúcar começaram a ser produzidos por mais baixo custo nas colónias europeias no Atlântico e no Novo Mundo e a indústria têxtil europeia aperfeiçoou-se e suplantou a do Levante, que não dispunha de know how nem de capital nem de estabilidade política.

Uma vez que já não havia povos conquistados para extorquir e era incapaz de gerar riqueza no seu território, a única solução que o império otomano encontrou para se financiar foi extorquir os seus próprios súbditos.

“O cambista”, por Rudolf Ernst

O Estado é a Igreja e a Igreja é o Estado

“Na mundividência muçulmana, não há lugar para o poder legislativo humano e existe apenas uma lei para os crentes: a Sagrada Lei de Deus, promulgada através da revelação. A lei podia ser ampliada e interpretada por meio da tradição e da razão, mas não podia ser mudada e nenhum governante muçulmano podia, em teoria, adicionar ou suprimir uma disposição que fosse” (Lewis). A complexidade crescente da sociedade e da lei islâmica levou ao surgimento dos ulema, os guardiões e intérpretes das tradições religiosas e legais, que eram, ao mesmo tempo, teólogos e juristas. Como observou Voltaire, as interpretações do Alcorão raramente passavam de “uma recomendação para não questionar os sábios”.

“Oração na mesquita”, por Rudolf Ernst

“O Estado era islâmico e fora, na verdade, criado como um instrumento do Islão pelo seu fundador, pelo que não havia necessidade de qualquer instituição religiosa autónoma. O Estado era a Igreja e a Igreja era o Estado” (Lewis), uma situação que contrasta com a do mundo cristão, onde um dos ensinamentos capitais de Jesus era o da distinção entre Deus e César e entre os deveres do crente para com cada um deles. E se na Idade Média ainda havia no mundo cristão uma forte promiscuidade entre Estado e Igreja e o poder religioso exercia um apertado controlo sobre a sociedade, a secularização foi ganhando terreno – a muito custo e com avanços e recuos. No século XVI os conflitos religiosos na Europa “destituíram [a Igreja] da maior parte da sua autoridade em qualquer reino que não fosse o espiritual” (Pagden) e o Século das Luzes cerceou ainda mais o seu poder.

“Após a oração”, por Rudolf Ernst

A separação entre religião e política, dos maiores triunfos da civilização ocidental, é visto com horror por alguns dos mais destacados líderes do mundo islâmico: “Sois a nação que em vez de governar pela shari’a de Alá […] preferiu inventar as suas próprias leis, à medida dos seus desejos. Separais a religião da política, contradizendo a natureza pura que afirma a Autoridade Absoluta do Senhor, vosso Criador […] Sois a pior civilização da história da humanidade”.

A acusação não foi proferida por um ulema do século XVII mas por Osama bin Laden e visava os EUA, mas poderia aplicar-se a qualquer outro país ocidental.