Sentava-se entre os velhos pavilhões da Caminho, olhava as longas filas que o esperavam e começava a chamar leitores, sem mais delongas. Afável, solícito e rápido, José Saramago recebia cada um deles com uma informalidade inesperada para quem apenas lhe conhecia o rosto fechado e o aspeto austero. Desde a publicação de Levantado do Chão, em 1980, estava habituado a ter centenas de leitores a aguardar um autógrafo seu na Feira do Livro de Lisboa.

Saramago jamais se furtou ao contacto com o público. “Nunca tive um autor tão disponível para colaborar com o editor. Ia dar autógrafos todos os dias, a menos que tivesse um compromisso”, conta ao Observador Zeferino Coelho, um dos mais antigos editores portugueses, responsável pela publicação de todos livros que o Nobel lançou em vida.

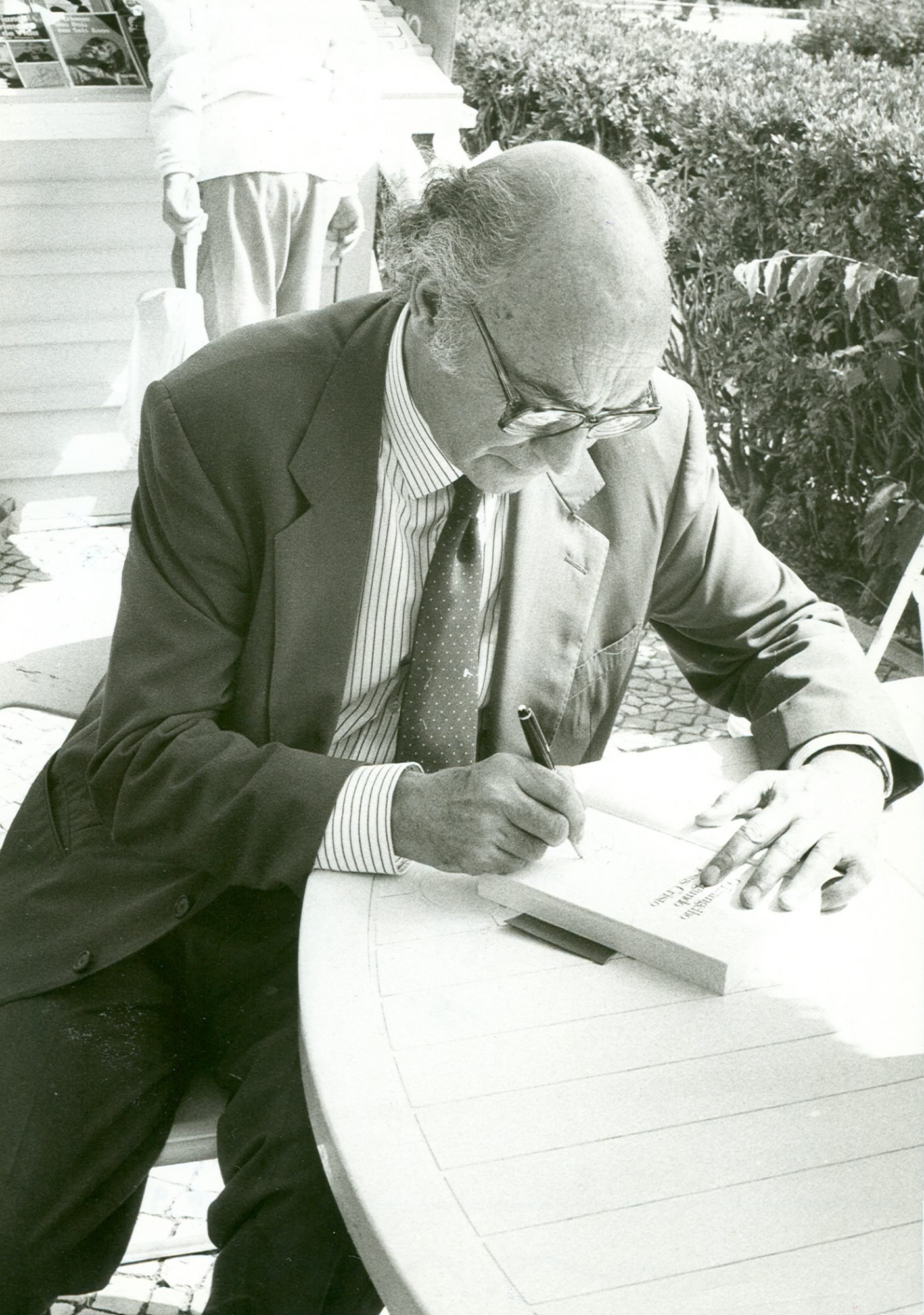

Saramago numa Feira do Livro (Foto: Global Imagens)

O escritor chegava cedo e, em regra, não marcava hora para ir embora. “Num sábado podia começar a assinar livros às 15h30 e terminar às 20h. Era comum aparecerem 200 ou 300 pessoas. Nunca reclamava: era um cavalheiro, muito bem educado, de trato elegante, sem formalismos. Brincava, dizia anedotas”, acrescenta o editor da Caminho.

Só havia uma coisa que o incomodava verdadeiramente: descobrir na fila um rosto conhecido, de cujo nome, por mais que se esforçasse, não conseguia lembrar-se. O simples facto de admitir a falha de memória parecia-lhe uma desconsideração. De tal maneira que combinou um esquema com o pessoal da editora. Sempre que isso acontecia, fazia-lhes sinal e logo entrava em ação um aliado que, simpático e conversador, arranjava forma de descobrir o nome em falta. E assim, quando o amigo se aproximava do Nobel, era recebido como se tivessem estado juntos de véspera e levava para casa um autógrafo personalizado — e com o nome certo, claro.

Naquela tarde de semana, José Saramago fez o de sempre. Assinou livro atrás de livro, até que um homem lhe estendeu um manual de gestão. “Pediu-lhe um autógrafo, dizendo que tinha ido comprar aquilo para o filho e que não tinha mais dinheiro para um livro do próprio Saramago”, conta o escritor e apresentador de televisão Pedro Vieira, que assistiu à cena. O Nobel não levantou problemas: agarrou no manual e autografou-o.

Ainda que só tivesse começado a frequentar a Feira do Livro como autor a partir de 1980, o ano em que o evento se mudou para o Parque Eduardo VII, Saramago era presença habitual no evento desde os anos 60, quando trabalhava como editor. E nem quando se mudou para Espanha deixou de aparecer: “Para alguém da idade dele, a Feira era algo que fazia parte da vida”, explica Zeferino.

Para quem vive em Lisboa, a Feira do Livro é, de facto, um momento marcante na cidade, que se foi enraizando nos hábitos da capital desde que a Associação da Classe de Livreiros de Portugal organizou oficialmente a primeira Semana do Livro no Rossio, em 1931. No ano anterior, um grupo de livreiros fizera uma experiência semelhante, instalando em frente ao Teatro Nacional 19 pavilhões de madeira separados uns dos outros por vasos com palmeiras. O evento durou 12 dias e serviu de ensaio geral para a manifestação cultural que se mantém até hoje. Em 1931, foi a sério.

A primeira Feira do Livro de Lisboa

Às 14h00 do dia 29 de maio de 1931, há 85 anos, o público começou a aproximar-se das bancas de livros alinhadas à volta do lago, na zona norte do Rossio, junto ao então Teatro Amélia Rey Colaço. O Diário de Lisboa descreveu a feira como “uma coisa simpática, limpa, discreta e convidativa” e destacou a sua modernidade, em linha com as últimas tendências internacionais: “O exemplo vem de Paris, de Berlim, de Londres, de Barcelona, de Madrid, de Roma, de Bruxelas, de Moscou, talvez de Tokio, de Pequim e não sabemos se de Nova York. (Pômos estas reservas em Nova York).” Em Lisboa, o objetivo do certame era fazer “propaganda à instrução e da educação pelos livros”, assumia a Associação.

Ali estavam os mais importantes livreiros da cidade, como a Aillaud Bertrand, a Livraria Morais, a Literatura Fluminense, o ABC, a Sociedade Bíblica, a Livraria Evangélica e João Romano Torres, que se especializaria na publicação de biografias, um género muito popular durante o Estado Novo. Segundo o Diário de Lisboa, a oferta era vasta. Havia tudo na Feira: “O livro clássico, o livro moderno, o livro estante e o livro algibeira, o livro para a gente aprender, o livro para a gente se divertir, o livro para a gente tomar contacto com a língua portuguesa pura, o livro para a gente tomar contacto com o estrangeiro mal traduzido, o livro dos mestres eternos, o livro dos plumitivos passageiros”.

Por essa altura, os mais letrados entretinham-se com obras como Lourdes, de Brito Camacho, O Direito no Teatro de Gil Vicente, de Luis d’Oliveira Guimarães, e Expedicionários, de Eduardo de Faria, destacados na coluna literária do jornal poucos dias antes da abertura da feira. Lia-se ainda uma brochura recente de Thomaz d’Eça Leal e admirava-se “uma bela plaquette” com o fragmento de Ceifeiros, de Fialho de Almeida, “a obra admirável que o mestre imaginou e nunca escreveu”.

Na primeira feira depois de António Oliveira Salazar assumir a presidência do Conselho, as leituras eram outras. Surgira um interesse cada vez maior por livros de história que autores e livreiros procuravam satisfazer. J. Rodrigues & C.ª apostara tudo na publicação de uma biografia de António José de Almeida em quatro volumes e fizera coincidir o lançamento do primeiro tomo com a abertura da feira desse ano, nos últimos dias de maio. Havia edições para todas as bolsas. A versão ilustrada e brochada custava 12$50, a cartonada era vendida por 15$00 e a de luxo, com encadernação em relevo, saía por 17$50.

Além disso, ainda 1933, por decisão da Associação da Classe dos Livreiros, a feira dedicou dois dias exclusivamente à venda de livros destinados ao público feminino. O sucesso dessa edição foi tão grande que o governo decidiu atribuir a Ordem de Cristo ao editor Ventura Abrantes, secretário da Associação e grande impulsionador da feira, “dando assim público testemunho do seu apreço pelo iniciador de tão útil e interessante iniciativa”, noticiou o Diário de Lisboa.

O próprio Salazar chegou a visitar a Feira, mas quem nunca faltava era o presidente da República. Ao longo de vários anos consecutivos, Óscar Carmona percorreu os pavilhões, espreitou as novidades, deixou-se fotografar e fez questão de assinar o Livro de Honra. Mais tarde, aconteceria o mesmo com Américo Thomaz.

Ventura Abrantes, secretário da Associação de Livreiros, o Presidente Óscar Carmona e o ministro da Instrução Pública, Gustavo Cordeiro, na primeira Semana do Livro no Rossio, a 29 de maio de 1931 (Foto: Diário de Lisboa)

O confronto direto com a concorrência cedo obrigou os editores a apostar na criatividade para aumentar as vendas. Em 1934, a Clássica Editora convidou Beatriz Costa para dar autógrafos no seu pavilhão, procurando com isso promover A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas, que acabara de sair. Cada exemplar custava 1$00. Outros livreiros optavam por soluções mais modestas e ofereciam cafés e flores a quem passava pelos seus stands.

Quando o mercado brasileiro deixou de escoar os livros portugueses, o negócio entrou em crise. A feira passou a ser encarada como uma tábua de salvação. Em 1940, o ano em que a Associação da Classe dos Livreiros de Portugal mudou de nome para Grémio Nacional de Editores e Livreiros, a Feira do Livro mudou-se pela primeira vez para a Avenida da Liberdade, entre a Calçada e a Travessa da Glória. À exceção dos anos entre 1945 e 1947, foi lá que se manteve até se transferir para o Parque Eduardo VII, em 1980.

Foi na Avenida da Liberdade que Alice Vieira se encantou com a Feira. Ainda em criança, quando os pavilhões se alinhavam nos separadores ajardinados próximos da Rua das Pretas e os livros se vendiam à beira da estrada (literalmente), Alice cobiçava os livros para a idade dela. “Nessa altura, a feira era para vender livros, não era para mais nada, como dizia Lyon de Castro [histórico editor e fundador das Publicações Europa-América]”, recorda ao Observador.

A Revolução de Abril

Alice Vieira não se lembra de faltar à Feira, muito menos à de junho de 1974, a primeira depois da Revolução dos Cravos — e mesmo este ano, a recuperar de duas vértebras partidas, lá estará. “Na altura do 25 de Abril, eu tinha uns livrecos vagamente clandestinos, que devem ter ido à Feira e chamaram-me para os autografar. Não se parecem nada com aquilo que eu faço agora, mas lá estive”, diz ao Observador.

A Feira na Avenida da Liberdade, em junho de 1974 (Foto: Global Imagens)

No livro de honra da Feira, coube a José Gomes Ferreira, então presidente da Associação Portuguesa de Escritores, assinalar a transição para a democracia. “Primeira Feira do Livro LIVRE”, escreveu, assinando por baixo. Inaugurada um mês e meio depois da revolução, a Feira trouxe à rua um sem número de obras proibidas no antigo regime.

“A grade novidade foi a enorme procura de livros políticos entre 1974 e 1980. Foi uma resposta à anterior seca”, explica ao Observador Carlos da Veiga Ferreira, histórico editor da Teorema, atualmente à frente da Teodolito. “Apareceu ainda outro fenómeno curioso: passaram a publicar-se muitos livros eróticos, entre os quais a trilogia Sexus, Nexus, Plexus, de Henry Miller”, acrescenta.

Entre os títulos de natureza política destacavam-se o Manifesto Comunista, toda a obra de Karl Marx e volumes portugueses como Portugal e o Futuro, de António de Spínola, que fora lançado em março desse ano. “Os livros políticos já existiam, mas a censura não permitia que fossem publicados e estavam sempre sob ameaça de serem apreendidos”, recorda Zeferino Coelho. Os anos seguintes viram florescer uma nova literatura livre. “Os escritores da época, como Vergílio Ferreira, Fernando Namora e José Cardoso Pires, adaptaram-se rapidamente à inexistência da censura.”

Quando, em 1980, Francisco da Conceição Espadinha — à época presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que sucedera ao Grémio depois do 25 de abril — decidiu passar a Feira para o Parque Eduardo VII, as opiniões não foram unânimes. Havia quem temesse que os leitores não se habituassem à nova localização.

Francisco Espadinha nem hesitou: “[Na Avenida da Liberdade], o espaço era demasiado estreito e concedia pouca mobilidade tanto a visitantes como aos frequentadores habituais. Toda a dinâmica que a Feira provocava era quase contida, se não mesmo bloqueada. Mudar a Feira de local era, por assim dizer, uma exigência imperativa”, conta ao Observador o editor do grupo Presença.

Chegaram a ser avaliados outros locais, como o Campo Grande, o Jardim da Estrela e a Alameda Afonso Henriques. Mas a opção escolhida para receber a 50ª edição da Feira do Livro foi o Parque Eduardo VII. “A partir daí desapareceu o sentido claustral da leitura, em bibliotecas ou gabinetes. O livro renasceu nesse ambiente soalheiro da Feira”, diz Francisco Espadinha.

Um novo espaço para a Feira: Parque Eduardo VII

Quem hoje visita a Feira talvez não se lembre dos velhos pavilhões de ferro, pintados de verde ou de branco, que nesta época se espalhavam pela encosta do Parque Eduardo VII. Com 3X4 metros, há que reconhecer: eram grandes. O problema é que não eram grande coisa. O espaço tornava-se apertado para as sessões de autógrafos que então decorriam dentro dos stands. A área de exposição era pouco funcional e, quando chovia — e já se sabe que chove sempre na Feira do Livro —, a estrutura metia água. De tal maneira que as mangas de plástico para proteger os livros passaram a fazer parte do kit de sobrevivência de todos os editores e livreiros.

“Nessa altura, ninguém contratava gente de fora para fazer a Feira. Eram as pessoas da casa que tratavam das vendas”, conta ao Observador João Rodrigues, ex-editor da Dom Quixote, atualmente na Sextante. Outro pormenor: na época, quem ia para a Feira ficava incontactável. “Quando se acabava o stock de um livro, tínhamos de ir à cabine telefónica, com moedas, e ligar para a editora ou para o armazém a pedir mais”, recorda.

A primeira Feira no parque Eduardo VII, em 1980

Até que o editor Nelson de Matos teve uma atitude revolucionária: pela primeira vez, levou para a Feira o telemóvel do seu carro. Era antigo, pesado e pouco prático (um tijolo, na prática), mas cumpria na perfeição a tarefa deixar os pavilhões da Dom Quixote à distância de uma telefonema.

Na verdade, o pavilhão da Dom Quixote foi, durante muito tempo, um dos mais concorridos de todos. E isso não era obra do acaso, mas de um autor em particular: António Lobo Antunes. “A Dom Quixote também publicava a Lídia Jorge e o Guilherme de Melo, que tinham o seu público, mas a grande estrela da editora nessa altura era o Lobo Antunes. Tinha filas inacreditáveis de gente à espera de um autógrafo”, diz ao Observador Manuel Alberto Valente, atual diretor da divisão editorial literária da Porto Editora.

Ao contrário de Saramago, que ficava ao ar livre numa mesa entre os pavilhões da Caminho, Lobo Antunes permanecia no interior do stand da Dom Quixote. “A afluência de público era tão grande que criámos um sistema. As pessoas compravam os livros e escreviam o nome num papel. Os livros eram postos numa pilha e ele ia assinando. Quando estavam prontos, gritava-se o nome do leitor para que fosse buscá-los”, acrescenta.

“Nesses tempos, a Feira era muito frequentada ao serão e fechava à meia-noite. Só que, às vezes, era impossível encerrar a essa hora por causa da quantidade de pessoas que queriam um autógrafo do António.” Invariavelmente, António Lobo Antunes tinha à sua espera um grupo de mulheres que se deixavam ficar até ao fim das sessões.

“O António foi sempre um homem sedutor que agradava às mulheres”, lembra Manuel Alberto Valente. Hoje, há outro autor que tem sempre longas filas de fãs do sexo feminino a pedir autógrafos: o moçambicano Mia Couto. “Em 20 pessoas que se põem na bicha, 15 são mulheres”, revela Zeferino Coelho.

Por um motivo ou outro, houve sempre figuras peculiares na Feira. Uma delas era, sem dúvida, Luiz Pacheco. O editor Vasco Silva lembra-se bem de um episódio que envolveu o escritor. “Eu estava com amigos do meio editorial junto ao pavilhão da Colibri, que tinha editado um pequeno livro do Pacheco. De repente, só oiço o Fernando Mão de Ferro [editor da Colibri] dizer: ‘Fujam, vem aí o Pacheco!’”, conta ao Observador. “Escondemo-nos todos e ficámos a vê-lo ao longe. Chegou ao pavilhão, pediu alguns livros por conta dos direitos que tinha a receber e foi vendê-los ele no meio da feira para ficar com o dinheiro.”

A Feira que expulsou os carros do Terreiro do Paço

Depois de a Feira se instalar no Parque Eduardo VII, só houve um ano em que de lá saiu: 1996. É certo que nesse ano estavam em curso as obras do parque subterrâneo construído naquele local. Mas houve outra razão concreta para levar o evento para a Praça do Comércio. “João Soares [então presidente da Câmara de Lisboa] queria acabar com os carros no Terreiro do Paço e entendeu que a Feira era uma oportunidade única para conseguir”, diz ao Observador Carlos da Veiga Ferreira.

Do Terreiro do Paço até à Rua Augusta, em 1996 (Foto: Global Imagens)

Foi uma edição sem grande história, que começou com alguns dias de atraso. No rescaldo da Final da Taça de Portugal disputada entre o Benfica e o Sporting, a 18 de junho, as duas claques envolveram-se em confrontos no Terreiro do Paço e provocaram estragos nalguns pavilhões. “A feira só arrancou depois de estar tudo reparado”, recorda o editor Vasco Silva, que dirigiu as duas edições seguintes do evento.

Em 1998, foi ele quem assinou com a SIC um protocolo para que o Jornal da Noite fosse transmitido em direto do alto do Parque Eduardo VII. Apresentado por José Alberto Carvalho, o espaço noticioso deu à Feira uma enorme visibilidade e contribuiu de forma decisiva para aumentar o número de visitantes nesse ano.

Época de lançamentos

Por tradição, a Feira é uma das duas épocas preferidas dos editores para publicar livros (a outra é entre outubro e novembro, para antecipar o Natal). Se é verdade que, em 2004, o Euro e o Rock in Rio roubaram atenção à festa dos livros, a verdade é que foi em abril desse ano que saiu A Filha do Capitão, o romance de estreia de José Rodrigues dos Santos, que viria a tornar-se o mais bem sucedido autor português. Equador, de Miguel Sousa Tavares, chegara às livrarias no ano anterior, mas ainda continuava a suscitar o interesse do público.

Nesse ano, no entanto, o best-seller absoluto foi O Código Da Vinci que fez com que a Bertrand aumentasse em 44% o volume de vendas em relação a 2003, numa edição da feira em que os restantes editores registaram quebras na ordem dos 20%.

A Feira do Livro de Lisboa vivia, por esses dias, um período conturbado, depois de um conflito entre associados da APEL ter conduzido à formação da União de Editores Portugueses (UEP), em 1999. O ambiente era tenso e, mais do que uma vez, a realização da feira esteve em risco. Em 2004, Mário Moura, dirigente a UEP chegou a dizer ao jornal Público que a associação que representava colocava a hipótese de realizar as suas próprias feiras em Lisboa e no Porto, à margem das da APEL.

“Numa determinada altura, a APEL tinha um regulamento que dizia que só os sócios deles é que podiam ir à feira. E isso gerou conflitos enormes. Recordo-me de um ano em que, na véspera da abertura, não estava garantido que houvesse feira”, lembra Carlos da Veiga Ferreira, então associado da UEP. “A pedido de Santana Lopes, que era presidente da Câmara, foi a Zita Seabra que mediou uma reunião entre a APEL e a UEP para se chegar a acordo”, adianta.

A situação era tão tensa que deu origem a dezenas de processos que se arrastaram durante anos em Tribunal. Em 2008 surgiu uma nova questão: a LeYa, que absorvera algumas editoras associadas da UEP, queria um espaço diferenciado que juntasse todas as chancelas do grupo editorial, mas a APEL não permitia, alegando que a distinção entre editoras era um mau princípio. Gerou-se um novo impasse, desta vez solucionado por António Costa.

“Foi ele quem disse: em última instância, ou há acordo, ou a Câmara não cede o espaço e não há Feira”, recorda Rui Beja, que assumiu a presidência da APEL em 2008 e 2009. As negociações chegaram a bom porto. A LeYa conseguiu um espaço comum, embora com características diferentes das pretendidas, e a APEL comprometeu-se a apresentar um plano de renovação da Feira até ao fim de 2008. Foi o início da pacificação conseguida em 2009.

A modernização passou pela substituição integral dos pavilhões antigos por outros mais pequenos (medem 3X2 metros), leves e versáteis, que durassem quatro ou cinco anos. “Apostou-se ainda na remodelação do próprio conceito de animação da feira, criando quatro praças comuns para realizar debates, apresentações de livros”, lembra Rui Beja. Além disso, deu-se mais destaque ao espaço dedicado às crianças.

Esses pavilhões foram entretanto trocados por outros, ainda mais fáceis de montar. De tal maneira que o tempo de preparação da feira encurtou para 22 dias. A desmontagem demora metade do tempo. A logística conta mesmo muito. Enquanto os velhos stands ficavam guardados num armazém situado em Almargem do Bispo, perto de Sintra, os atuais desmontam-se como se fossem móveis do Ikea, enchem 21 camiões TIR e ficam guardados no Porto, num espaço da empresa proprietária, a Giz.

“O aluguer de um pavilhão custa aos editores 1.800 euros. O preço dos seguintes sobe para 2.000 euros”, confirma ao Observador Bruno Pacheco, secretário-geral da APEL. No total, o aluguer dos pavilhões gera uma receita que ronda os 400.000 euros, metade do custo geral da Feira, segundo dados da associação. Até 2012, o cálculo do número de visitantes era feito a olho. A partir daí, essa tarefa cabe a uma empresa de auditoria que coloca elementos em pontos-chave do Parque Eduardo VII, a determinadas horas, para contar o número de pessoas que por ali passam. A amostra estatística recolhida durante uma semana é depois tratada e permite estimar o número total de visitantes. No ano passado foram 500 mil.

Este ano, os 217 pavilhões já abriram ao público, com a APEL a antever a maior Feira do Livro de Lisboa de sempre. Por muito que haja quem se queixe de que o modelo está esgotado, há quem defenda a Feira está bem como está. “A Feira do Livro de Lisboa é assim: ao ar livre, agradável, popular, sem grandes pretensões. Quem não gosta, pode ir a outra diferente”, remata Zeferino Coelho.