Quem já viu todos os dez episódios de “Making a Murderer” só quer saber três coisas: se vai haver uma segunda temporada; qual vai ser o tema; e quando começa. Dizer “só três” é natural quando é o espectador a falar. Para quem fez a série documental, é o maior dos dilemas. “Making a Murderer”, tal como a podemos ver na Netflix (desde 18 de Dezembro do ano passado), demorou dez anos a ser feita. Não é uma questão de “dar trabalho”, a verdade é que durante esta década pouco mais sobrou para que as autoras do documentário – Laura Ricciardi e Moira Demos – fizessem qualquer outra coisa. Mas elas respondem. Numa conferência por vídeo com jornalistas de diferentes partes do mundo, Ricciardi e Demos disseram a frase mais esperada: “Estamos preparadas para continuar a seguir esta história.” Ou seja, para já não há resposta para as três perguntas mais repetidas. Mas essa resposta pode aparecer e só isso já é uma boa notícia.

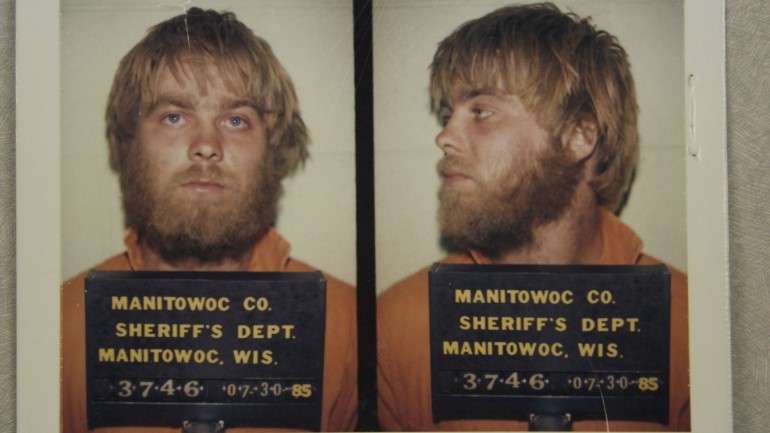

Quem não viu nada desta série documental precisa de saber duas coisas importantes: a primeira é que podem sempre ver, a qualquer altura (seria uma boa decisão); a segunda é um pouco de contexto. “Making a Murderer” conta a história de Steven Avery, um norte-americano do estado de Wisconsin que em 1985 foi condenado a 32 anos de prisão por agressão sexual e tentativa de homicídio de Penny Beerntsen. Ao fim de 18 anos foi libertado depois de ter sido confirmada a sua inocência, graças a novas pistas, elaboradas com base em recolhas de ADN. Foi identificado o verdadeiro culpado, Gregory Allen, que estava já preso por outro ataque semelhante e que confessou o crime. Em 2005, Avery processou as autoridades que o condenaram e reclamou uma indemnização de 36 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, foi preso e acusado do homicídio de Teresa Halbach, uma fotógrafa de 25 anos com quem Steven colaborava profissionalmente. Após 16 meses, o sobrinho de Avery, Brendan Dassey, um adolescente de 16 anos (tímido, influenciável e com dificuldades cognitivas), foi preso por ter confessado a sua cumplicidade com o tio, admitindo assim a culpa de ambos.

E não entremos em muito mais detalhes que fazem a narrativa (e que a tornam tão viciante). Quem viu ainda não os esqueceu, quem está a ver ou pode eventualmente fazê-lo não merece tal rasteira da nossa parte. Podemos dizer, sim, que o que “Making a Murderer” mostra é que todo este processo está assente em provas duvidosas, confissões que poderão ter sido manipuladas, pistas inconclusivas e um desleixo (muitas vezes consciente e deliberado) das autoridades em não resolver o caso. Ou melhor, em resolvê-lo de uma determinada maneira, da forma que escolheram e por razões que estão longe de justificar tal acto e que podem estar relacionadas com vinganças e outros substantivos de baixo nível.

[Veja o trailer de “Making a Muderer”]

Claro que este último parágrafo é resultado inevitável do efeito “Making a Murderer”: depois de ver os dez episódios, é difícil duvidar do ponto de vista das autoras. “Fomos observadoras, não quisemos estar do lado de ninguém, não quisemos ser mais que os outros, que as vítimas, que a justiça.” São palavras de ambas, repetem-se para reforçar a ideia. Estão sentadas lado a lado, na mesa da cozinha – ou de Laura ou de Moira, supomos. O telefone de Ricciardi não pára de tocar. A realizadora desliga-o insistentemente, com a mesma atitude com que nos diz porque fizeram “Making a Murderer”: “Esta série é sobre o sistema judicial americano. Estamos apenas a usar a história do Steven como entrada nesse mundo. Ele ofereceu-nos esta viagem inacreditável, que vai de uma ponta do sistema à outra.” E não há como contestar esta afirmação. Mas também não é possível ver o resultado final e não tirar conclusões sobre de que lado estão as autoras – que acaba por ser, desde o primeiro episódio, também o nosso lado.

Por todo o mundo correm petições que pedem a libertação de Steven Avery (que em 2007 foi condenado a prisão perpétua). Pedido que já foi feito até a Barack Obama. O presidente americano esclareceu, no entanto, que não tem autoridade para tomar tal decisão. Laura Ricciardi e Moira Demos são as primeiras a ver a reacção global com naturalidade. “Este é um dilema humano”, dizem. “Temos a certeza que casos destes acontecem em todo o mundo. Steven Avery continua preso, a questão é se é culpado ou não. Não basta existir esta dúvida para que a investigação continue?” Ou seja, este não é um trabalho que duas realizadoras começaram depois de completarem o curso na universidade de Columbia. Nunca foi, muito menos agora. Demos confessa que “há uma atitude de missão e responsabilidade em tudo isto”.

Um jornalista francês lança a deixa: e estão dispostas, nesse espírito, a fazer o mesmo tipo de trabalho noutro local, noutro país, com outros protagonistas? Claro que estão. Na verdade, isso pode até acontecer. Laura explica mesmo que têm recebido “emails de diferentes partes do mundo a contar histórias nas quais é difícil acreditar”. Mas é fácil perceber que ambas têm pela frente um percurso de acção concreta nos EUA. Sabem bem que os problemas da América são os problemas do mundo, que os dilemas de “Making a Murderer” acontecem em toda a parte. “Qualquer pessoa que se sinta à parte da sociedade, que sabe que é discriminado seja por que razão for, identifica-se com esta luta, com este desejo de ser tratado com justiça”, explica Moira Demos. Mas a realidade americana é vasta de mais para que, pelo menos num futuro próximo, este tipo de trabalho possa ser desenvolvido – pelo menos por ambas – noutro local.

Laura Ricciardi (à esquerda) e Moira Demos (à direita) durante as gravações

Manitowoc, no Wisconsin, por exemplo. É nessa localidade que acontece quase toda a acção de “Making a Murderer” – ou pelo menos a parte principal. Tem 33 mil habitantes mas, afirma Moira Demos, é um espelho perfeito do que acontece em muitas outras pequenas terras americanas. “As injustiças sociais estão, muitas vezes, associadas a diferenças étnicas. Mas em locais como este, onde 98% da população é branca, as diferenças continuam. As pessoas insistem em encontrar formas de criar separações, de se distinguirem e de ficarem sempre por cima, como se fosse uma necessidade. Mais, usam as instituições para o fazer. E a irresponsabilidade dessas instituições é também uma parte muito importante desta história.”

Como tudo começou

E foi por aí que tudo isto começou. A culpa é de um artigo do New York Times, publicado em 2005. “Freed by DNA, now charged of a new crime” era o título. Algo como “Libertado pelo ADN, agora acusado de um novo crime”. No dia seguinte, Laura e Moira estavam em Manitowoc a gravar. Não precisaram de muito para ficarem fascinadas com os acontecimentos e para perceberem que muitos outros também ficariam. Por ali viveram, durante algum tempo. Visitaram Avery na prisão “provavelmente umas dez vezes, mais ou menos”. E tiveram acesso aos depoimentos, gravações, testemunhos e muitos documentos do processo porque “no estado de Wisconsin existe essa facilidade, em muitos outros não é assim”. O que era apenas uma “boa ideia para um documentário” transformou-se em “algo muito maior”.

Ao mesmo tempo, porque são estas as regras do jogo em campo, um documentário passou a ser, aos olhos de muitos, um instrumento da defesa. Sobretudo partindo do ponto de vista de Ken Kratz, o procurador do Ministério Público que levou Steven Avery a tribunal pela morte de Teresa Halbach. Fez-se valer de uma providência cautelar mas a cartada correu-lhe mal em tribunal. Moira recorda: “Kratz alegou que éramos um aliado de investigação para a defesa e fê-lo sem qualquer base que o sustentasse. Contratámos um advogado e ganhámos.” Bastava isto para que esta fosse uma vitória cheia de classe, mas houve mais um (grande) detalhe neste conflito: “Foi o juiz que ouviu Steven Avery no caso de Teresa Halbach que decidiu a nosso favor. Disse que éramos, na essência, jornalistas, com os mesmos direitos constitucionais e a mesma protecção. Conseguimos, assim, manter todo o nosso trabalho intacto e na nossa posse.”

Uma das maiores críticas que tem sido apontada à série tem a ver com a selecção de provas que as duas autoras decidiram apresentar ao longo dos dez episódios. A explicação que dão é a mesma que têm dado sempre. Dizem que optaram por abordar “as provas apresentadas com mais força pela acusação, aquelas que foram levadas a tribunal com maior destaque.” Entendem as dúvidas que muitos espectadores têm levantado mas esclarecem que em dez episódios nunca seria possível incluir tudo o que recolheram e filmaram em dez anos de produção.

Antes de “Making a Murderer”, duas outras produções seguiram o mesmo princípio. Pegar numa história judicial por resolver – ou com um desfecho duvidoso – e fazer um exaustivo trabalho de investigação. “Serial” foi o podcast lançado em 2014, criado Sarah Koenig e Julie Snyder (que faz parte da equipa de um outro podcast, “This American Life”). A primeira temporada regressou ao caso de Hae Min Lee, adolescente de 18 anos morta em 1999 e que teve como consequência a prisão perpétua do ex-namorado, Adnan Masud Syed, também em circunstâncias duvidosas. O podcast vai nesta altura na segunda temporada e tem uma terceira agendada. Já “The Jinx” é uma produção da HBO, estreada no ano passado. Uma minissérie de seis episódios em volta de Robert Durst e das mortes misteriosas que aconteceram a três pessoas que lhe eram próximas. Antes da estreia do último episódio da série, Durst foi preso, acusado de ter sido o autor dos homicídios.

[Veja o trailer de “The Jinx”]

Laura e Moira começaram “Making a Murderer” muitos anos antes e não sabem se “este tipo de produções se vai transformar numa moda ou não”. Percebem, sim, a aceitação por parte do público: “É uma questão de injustiça e de inferioridade. São sentimentos e valores universais, é difícil escaparmos a isso e há sempre um desejo de ver os culpados no lugar devido.” Mas se assim é, porque é que grandes cadeias de televisão como a PBS e produtoras como a própria HBO recusaram avançar com “Making a Murderer”, depois de terem sido abordadas pelas autoras? “São questões negociais, nós fazemos as propostas, se não aceitam lá terão as suas razões.”

Então e agora?

Os dez episódios de “Making a Murderer” demoraram dez anos a ficar completos, de 2005 a 2015. Com uma intriga desta categoria, a duração não surpreende. O que é mais difícil de perceber à distância é em que momento Laura Ricciardi e Moira Demos decidiram que era hora de, pelo menos por enquanto, dar o trabalho como terminado. “Chegamos a um momento em que, do ponto de vista da narrativa, nada mais havia a contar, ou pelo menos nada mais que justificasse o mesmo tipo de investimento”, explica Laura. “Claro que o enigma mantém-se, a história de Steven Avery continua, mas é preciso algo mais para justificar novos episódios.”

À definição de um final para esta primeira temporada ajudou também a entrada em cena da Netflix. Essencialmente, a produtora e distribuidora – que agora está presente em todo o mundo – permitiu o “investimento e aspectos mais técnicos, como a banda sonora, o genérico, a edição e todas essas dimensões que tornam uma produção especial e que lhe dão ainda mais valor”, esclarece Moira.

Regressamos assim às perguntas iniciais. Para quando o regresso de “Making a Murderer”? E qual o tema? “Há coisas que estão acontecer neste preciso momento”, diz Laura. “Até a reacção mediática, o impacto que esta primeira temporada está a ter, pode dar motivo para um regresso. Como é que os media estão a tratar o assunto? Como é que os eleitores americanos vão reagir, agora que estamos numa corrida para novas eleições? E, nas diferentes campanhas, como é que está presente a questão do sistema judicial? O nosso país é responsável? Tudo isto pode dar um óptimo episódio 11.”

Pode, mas o que os fãs (poderemos usar esta palavra neste caso?) de “Making A Murderer” mais querem é seguir Steven Avery e acompanhar um eventual “então e agora?” Que ninguém se preocupe porque esse é também o interesse maior das autoras da série. Laura assegura que “é sempre possível ir mais longe e com mais acutilância quando se segue apenas uma história, em vez de apontar em diferentes direcções”. Mas Moira Demos alerta: “É difícil saber o que pode ser feito. O que a defesa precisa é de novas provas científicas, de pistas físicas. Ou de novos testemunhos que possam fazer a diferença. É isso que tem de acontecer mas é muito difícil lá chegar.”