Faye chega a Atenas, no pico do verão, para lecionar um curso de escrita. A primeira pessoa da narrativa conhece-a logo no avião. A primeira de muitas, que lhe hão de contar, à vez, a história das suas vidas: os amores falhados, os medos, as esperanças. Há tudo isso que é viver ao longo das 233 páginas do romance A Contraluz (Quetzal), na forma de longos diálogos. O que Rachel Cusk não deu aos leitores foi um início, um meio e um fim clássicos de uma história. “O livro é uma fotografia de um momento”, justifica, em entrevista ao Observador.

Primeiro volume de uma trilogia, da qual se acaba de publicar em inglês o segundo volume, intitulado Transit, basta ler sobre a vida de Rachel Cusk para começar a juntar as coincidências entre a realidade e a ficção. Faye vai até à Grécia para um curso de escrita criativa e Cusk já foi professora de escrita criativa — o livro dá até alguns conselhos úteis sobre o processo de escrever. É defensora da utilização da realidade, por oposição à invenção pura e dura. Mas essa opção já lhe trouxe problemas pessoais.

A escritora nascida no Canadá, em 1967, mas a viver no Reino Unido há já vários anos, tem nove romances lançados. O primeiro, Saving Agnes, ganhou o prémio Whitbread em 1993. Em 2003, foi escolhida pela Granta como uma das melhores jovens romancistas britânicas. O mundo literário não anda distraído.

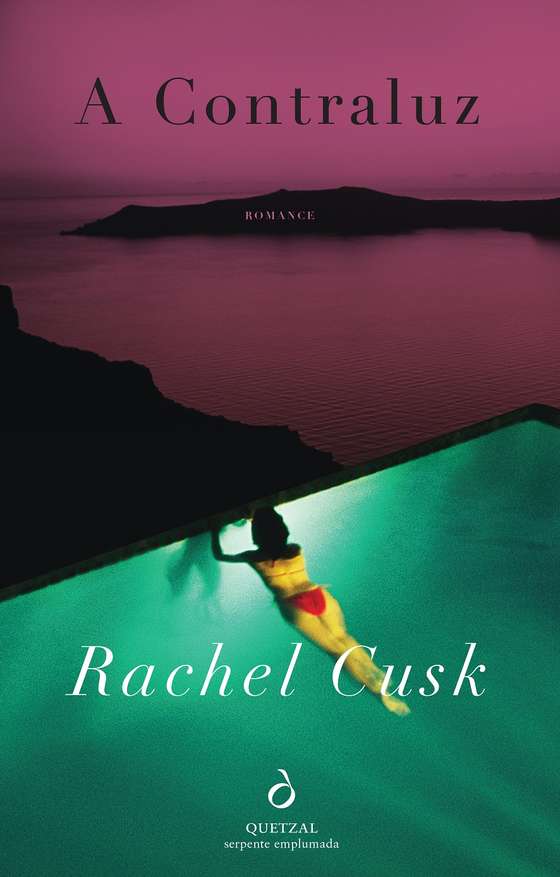

Em 2014 ganhou mais visibilidade ao lançar A Contraluz (Outline, no original), que no ano seguinte chegou à América e integrou a lista dos 10 melhores do ano para o New York Times. A história, que o jornal considerou na altura “subtil, não convencional e letalmente inteligente”, também foi finalista do prémio Baileys, que distingue a melhor obra de ficção escrita por uma mulher.

Rachel Cusk vê material literário nas coisas mais corriqueiras, nos problemas habituais de cada pessoa, nas rotinas. Eventos únicos, verdadeiros, especiais, que distingam a sua vida da das outras pessoas, não lhe interessam. A imprensa americana venera-a. Mas os críticos ingleses, que com ela partilham o sotaque, não têm sido meigos. Numa conversa com o Observador, durante o festival Literatura em Viagem, em Matosinhos, a autora assume a diferença de tratamento que existe entre os dois lados do Atlântico. E isso está a mexer com a sua identidade. “É engraçada a questão que está a abrir-se na minha vida atualmente. Que talvez eu não seja britânica, que afinal eu venho da América. É um sentimento engraçado, pensar que talvez toda esta hostilidade e rejeição seja uma projeção da pessoa adotada e que o meu verdadeiro lar seja onde compreendem o meu trabalho.”

“A Contraluz” foi publicado este ano pela Quetzal. Custa 16,60€.

A sua honestidade trouxe-lhe alguns problemas no passado. No livro In The Last Supper: A Summer in Italy, um dos personagens que descreve moveu-lhe um processo, porque considerou que podia ser identificado. O livro Aftermath, lançado há cinco aos, foi muito, muito falado e discutido, porque abriu uma janela para os detalhes do seu divórcio, desde as crianças até às partilhas e pensões. Que marcas é que isto deixou? Mudou algo na sua forma de escrever depois de tanta atenção mediática?

Suponho que me afetou a mim e, consequentemente, a minha escrita. Fiquei muito cansada disso tudo, do facto de os livros não serem compreendidos da maneira correta, porque não foram escritos para provocarem as pessoas. Percebi que tinha de encontrar uma nova forma de… Fazer o que quero fazer. Sem entrar em campos como o da raiva. É uma pergunta muito técnica. Não foi difícil perceber como é que eu podia ser eu mesma e continuar a fazer o que eu quero fazer, sem esta problemática.

Mas o problema era as pessoas ficarem zangadas com o que escreveu sobre a maternidade ou sobre o divórcio, ou era andarem a discutir a sua vida pessoal?

O problema para mim era a maldade, a crueldade, a desaprovação. Porque é um livro, não é que eu tenha poderes, não sou política. Percebi que as pessoas estavam a usar-me como um escape, uma desculpa para defender certos valores ou atacá-los. O problema era eu usar as memórias enquanto estilo. Escolhi fazer assim de uma forma fria e deliberada, por razões artísticas e não porque queria escrever sobre a minha vida. Nem é particularmente sobre a minha vida, é… Uma tentativa de representar certas experiências que me parecem pessoais de uma forma diferente, como ter um filho ou divorciar-me. São experiências em que, por serem contigo, são muito intensas. Desejarias ser outra pessoa durante essas experiências, então a memória pareceu-me absolutamente certa enquanto estilo. Mas foi interpretada como uma confissão, o que tornou mais fácil o ataque das pessoas.

Sentiram-se no direito de discutir a sua vida pessoal porque estava ali, escrita.

Sim, sim. Ou parecia que estava, o que não é o que eu faço. Eu uso pedaços da minha vida porque é o material que eu tenho, mas há muitos, muitos outros aspetos da minha vida sobre os quais eu nunca sonharia escrever. Como crescer na América, por exemplo. Simplesmente porque isso não é habitual, são coisas que apenas eu experienciei, só me vão servir a mim. Mas senti que fui mal compreendida.

O que mudou então quando partiu para este livro?

Vi que a artificialidade, a tela do romance, não precisava de estar lá. Senti que podia tirá-la, deixar a memória de lado e a confissão pessoal, sem perder na narrativa. E não foi assim tão difícil, eu já escrevi vários livros e sei como funcionam as frases.

Ao ler A Contraluz, senti que as várias pessoas com quem a narradora, Faye, se cruza partilham muitos episódios da sua vida. Mas ela resguarda-se mais, comenta, conta algumas coisas, mas não partilha da mesma forma. Não é uma consequência da sobre-exposição que viveu no passado?

É uma forma de fazer com que a superfície do romance funcione. No meu entendimento sobre o que divide a memória da ficção entendi que, na ficção, o narrador sabe muita coisa que finge não saber. Essa é a base de grande parte da escrita descritiva. Eu quis livrar-me disso, então tudo tinha de ser visível à superfície do livro. Nada de entrar nos pontos de vista ou na consciência dos personagens, porque isso é, essencialmente, falso. Na vida real, não podes entrar na cabeça de uma pessoa. Então, quando o narrador diz algo, ela diz o que diz, são os pensamentos dela. Como é que experiências a realidade humana? Vês o que as pessoas fazem e ouves o que elas dizem. E isso era tudo o que eu tinha.

A vida real supera a ficção na hora de fazer literatura?

Eu não estou interessada em inventar coisas. Não é que eu ache que há alguma coisa particularmente interessante na minha vida. Só que é o material que eu tenho à disposição. A maioria dos escritores que eu admiro fazem o mesmo e, quando lês, não é que as vidas deles sejam assim tão diferentes das coisas sobre as quais estão a escrever. Quando lês Thomas Mann, normalmente não encontras nada muito desconexo de um alemão do século XX. A arte não é invenção, é representação. Não estou a tentar entreter as pessoas para fazer dinheiro.

E em relação ao anonimato? É uma escritora muito conhecida, que escreve também sobre a sua vida e a das pessoas que a rodeiam. Não se autocensura por vezes?

Não. É o meu processo. Embora tu possas pensar que eu estou a escrever sobre uma pessoa, mas na verdade não sabes. Acho que a única área em que tive de aprender a ter mais cautela foi essa, porque houve uma ação judicial em que a pessoa achou que se reconhecia no livro.

Como é que isso terminou?

O livro foi retirado e eu tive de pagar uma compensação. Bom trabalho, ãh? [risos] Eu… uso o que está à minha volta e não discrimino assim muito. Quando estou a escrever, uso o que quer que esteja disponível. É verdade que, por vezes, esqueço-me de… Às vezes uso compósitos de coisas diferentes, mas não faço isso deliberadamente, é apenas o que preciso. Este processo não é muito consciente e por vezes posso escrever algo que seja reconhecível, por isso tive de me tornar um pouco mais consciente. E não gosto.

Sente que lhe tira liberdade?

Sim. As pessoas querem manter boas relações umas com as outras, é normal pensar-se “eu não vou fazer isto ou dizer aquilo para não perder o meu amigo, ou para manter a paz”. E isso está certo, mas eu não conseguiria fazer o que faço se pensasse dessa forma. Por isso, tenho de estar preparada para aborrecer e irritar as pessoas.

Assim as pessoas que conhece estão sempre alerta quando estão consigo.

Por vezes, algumas pessoas mais próximas dizem-me: “vou contar-te uma coisa, mas não é para tu usares.” E a partir do momento em que dizem, eu respeito. O que eu acho é que tudo o que é dito para a esfera pública pertence a toda a gente. Isto para mim é óbvio, se andares nua pelo hotel, as pessoas vão olhar para o teu corpo nu. Se não queres que olhem, não andes nua. A discrição é uma decisão pessoal.

Entre os críticos americanos goza de ótimas avaliações. Sente que os críticos ingleses são demasiado duros consigo?

Sim. É engraçada a questão que está a abrir-se na minha vida atualmente. Que talvez eu não seja britânica, que afinal eu venho da América. É um sentimento engraçado, pensar que talvez toda esta hostilidade e rejeição seja uma projeção da pessoa adotada e que o meu verdadeiro lar seja onde compreendem o meu trabalho.

Está a sentir que talvez se deva mudar para a América?

Eu tenho dois filhos… Acho que isto está a acontecer quase com toda a gente, porque o país está a dividir-se em dois. E a parte feia está a ganhar poder. Acho que estas questões estão a levar toda a gente a pensar onde é que pertencem e qual é a sua identidade.

A América está a passar por uma fase semelhante.

É verdade, mas a cultura intelectual americana está mais robusta do que a nossa. Os ingleses têm desdém pelo intelectualismo e pela arte. Os americanos não. Além de que o Donald Trump são quatro anos, o Brexit é para sempre. É diferente.

Ao falar sobre o livro com uma amiga, ela disse-me que sentia que todos os personagens estavam como que inacabados. Posso perguntar porque escolheu Outline (em tradução literal para português, esboço] como título do livro? Tem a ver com o facto de os personagens, tal como cada pessoa, estarem em constante construção?

Em parte é para descrever a paisagem mental do romance, que é sobre perda, alienação e perda de identidade. Em particular, a perda de formas de vida, de um casamento, da vida familiar, do anonimato. E no que, nestas circunstâncias, se podem tornar os encontros com outras pessoas. Por outro lado, é sobre escrita, é um esqueleto literário. Quanto aos personagens estarem inacabados, as pessoas também estão. O livro é uma fotografia de um momento.

A Contraluz foi o primeiro volume de uma trilogia, da qual também já publicou, este ano, o segundo volume, Transit [ainda sem título em português]. Já terminou a terceira parte?

Ainda o estou a escrever e vou publicá-lo no próximo ano.

É a primeira vez que se envolve numa trilogia. Quando é que percebeu que a história sairia em três livros? Já tinha tudo planeado desde o início?

Acho que quando terminei A Contraluz percebi que, por um lado, tinha mais a dizer dentro daquela forma, que era uma boa forma. No final do livro havia tantas questões… Sobre como é que se continua a viver. Interessou-me ver se conseguia respondê-las. E tinha de haver uma ponte entre elas. De certa forma, Transit é essa ponte.

Os três volumes tocam todos na nova fase da sua vida após o divórcio?

São o movimento entre uma realidade e outra completamente diferente. Entre uma realidade que a certo ponto é tão sobrecarregada que cede e desaba. Há um período de trauma e há depois um desejo de encontrar algo mais verdadeiro, em termos pessoais e do outro. Foi mais ou menos isso que eu percebi. Que era um processo, e que, por isso, precisava de mais fases.

É por isso que não dá ao leitor um início, um meio e um fim clássicos.

Exatamente. O segundo livro também vai ser narrado por Faye mas, desta vez, ela vai estar em casa, não vai ser uma estrangeira numa terra estranha. Ela vai ter de revelar coisas sobre si, porque aí ela vai estar no seu meio, onde as pessoas a conhecem. Ela muda-se para Londres e vai tentar criar um lar. Será sobre esse processo e a história, mais uma vez, vai passar-se num curto espaço de tempo, apenas alguns dias. Ela corta o cabelo, conversa com o seu empreiteiro. Essencialmente, vê-se obrigada a lidar com a vida e com o facto de as pessoas a responsabilizarem pelo seu passado. Há ganhos, mas há uma perda de liberdade e ela questiona-se se é isso que ela quer. E se quer viver.