Passados 40 anos da morte de Jacques Brel, o que dele resta na França dos dias de hoje? O que é que, do que defendia — uma mistura entre atenção à comunidade e um individualismo romântico — sobrevive na Europa de 2018? É para responder a essas perguntas que o escritor e documentarista francês David Dufresne escreveu On Ne Vit Qu’Une Heure (Seuil), livro que faz parte do conjunto de obras que invadem as livrarias francesas na rentrée. Dufresne viajou de comboio até Vesoul, que, sabe-se, inspirou uma conhecida canção do artista, para descrever pessoas várias e as suas condições de vida, ao mesmo tempo que rememora letras e declarações daquele que um dia disse “É preciso ir ver”.

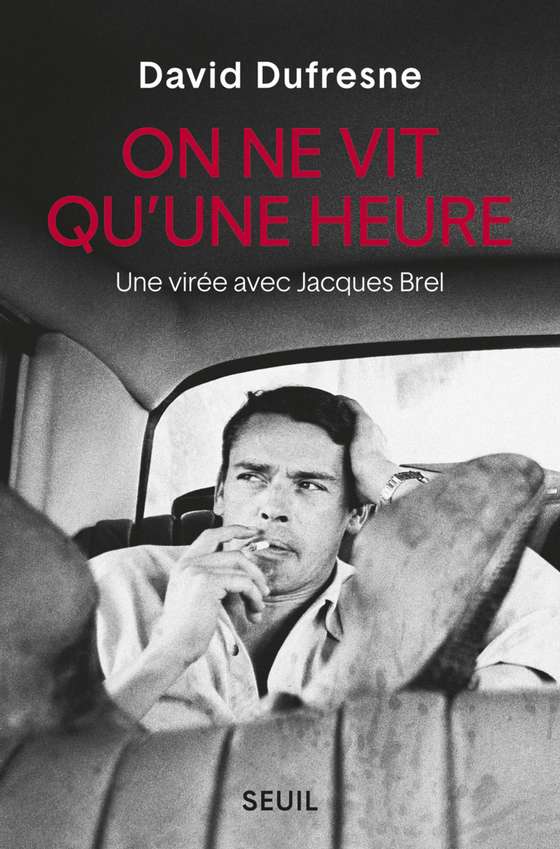

“On Ne Vit Qu’Une Heure”, de David Dufresne (Seuil)

Por estes dias de celebração, a França literária festeja o talentoso belga com este livro e outros, como Voir un Ami Voler, do piloto Jean Liardon (e um jornalista), e Mourir N’Est Pas de Mise, de David Hennebelle, romance sobre os últimos três anos da vida de Brel nas Ilhas Marquesas, onde encontrou o silêncio que não conseguia encontrar em todo o reduto onde circulassem jornalistas e microfones.

São três títulos que partem de períodos da vida do Grand Jacques para o trazer à tona de um tempo disperso demais para parar e ouvir uma canção sua do início ao fim, sem pausas para consultar o iPhone. Ou para assistir com atenção a uma das suas performances com uma entrega e uma intensidade raramente alcançadas pelos artistas que vieram depois. Brel perdia 700 gramas de cada vez que actuava. E, em 20 anos de palco, nunca deixou de vomitar antes de cada performance. “Se não temos medo, não amamos”.

[“La Chanson des Vieux Amants”:]

O que é o mesmo que dizer: se não arriscamos, não vivemos. O rapaz Jacky cresceu entre mulheres ternas e homens silenciosos, como recorda o seu melhor biógrafo, Olivier Todd, e passou muitas férias no mar do Norte, na Flandres, jogando aos índios e aos cowboys. Nunca deixou essa dimensão de jogo e de aventura, ao perseguir uma vida distante daquela que lhe havia sido preparada: a de funcionário numa fábrica de cartão, propriedade da família.

Saiu, primeiro em direcção a Paris, onde começou por ser mal recebido e chegou a ser convidado pela imprensa a voltar para Bruxelas, e depois, com a explosão de êxitos como “Quand On a Que L’Amour” e “La Valse à Mille Temps”, para as salas de espectáculo de todo o mundo, que o viam suar em nome de todos os sentimentos distribuídos pela plateia. Se quisermos, o “bon Dieu”, no qual acreditou na juventude, quando fez parte de uma organização católica, dedicada a ajudar pobres, doentes e velhos, não lhe ofereceu a beleza que os produtores achavam obrigatória em todo o cantor. Houve quem, entre os chefes de cabarés, lhe tivesse proposto ser substituído por outra figura na interpretação das suas composições. Mas foi dotado de uma capacidade superior para compor e interpretar. E para nunca desistir.

[“La Valse a Mille Temps”:]

https://www.youtube.com/watch?v=xWJ1jobc1QQ

Claro que não teria ido tão longe no desenho das canções sem os arranjos superiores de François Rauber e a amável cumplicidade do piano de Gérard Jouannest. E, sobretudo, sem os conselhos do seu amigo Jojo, que conheceu em 1954 no cabaret Troids Baudets, e cuja presença, como confidente e companheiro, foi sempre indispensável. Foram eles que lhe deram as condições para atingir a comovente perfeição de “Mon Père Disait”, “Le Moribond” e “Les Vieux”.

Em Brel, lembremos, temos a infância, a crítica de costumes, o amor, a amizade, o país, o seu país. Para falar do sentimento amoroso e das suas agruras inventou nomes de mulheres: Madeleine, Rosa, Mathilde, Marieke. Para fazer uma declaração de amor à Bélgica – país que tanto criticou nos costumes fechados – nomeou a sua planura e o céu baixo e cinzento que a cobre. Para satirizar apontou para os “burgueses” e os “macacos do seu bairro”. Para celebrar a amizade, assumiu a devastação de ver um amigo chorar.

O seu grande legado é a ternura. Comentou, certa vez: “Tenho a sensação de ter nascido terno”. A defesa de uma intensidade utópica, uma busca de uma estrela inacessível, como diz em “La Quete”. A sátira e a ironia sobre si próprio, o riso compassivo, revelado numa canção como “Les Bonbon”. Dizia que “o humor é a forma mais sã da lucidez” e praticou-o até ao fim, mesmo quando já estava doente.

[“Ne Me Quitte Pas”:]

Há outra herança que deixou e que pode servir como exemplo para quem ainda acha que há exemplos a seguir. Soube perceber qual a altura certa para sair. Rodeado de ruído, não se limitou a baixar o volume. Despediu-se e foi-se embora. Ninguém quis que começasse, lembrou aos mais esquecidos. Mas ele começou. Ninguém quis que parasse. Mas ele parou — a 16 de Maio, depois de um concerto no Coliseu de Roubaix. Ainda experimentou o teatro com uma representação memorável do Dom Quixote, o cinema, como actor e realizador. O que ele queria era não envelhecer em público, começar a revelar fragilidades e hesitações. No seu modo de entender a música e a vida, só havia uma modalidade: a de ser grande e inteiro, para lembrar a ode de Ricardo Reis.

Por isso, em 1974, cumpriu a filosofia de ir ver. Comprou um barco e, depois de várias escalas, só aportou de modo estável num lugar onde não havia o que hoje se chamaria wireless. Não lhe interessava ficar em contacto. Queria andar de avião com a sua última companheira: Maddly. Já levava consigo um cancro no pulmão, mas ainda assim cumpriu a vontade de paz e quietude. Voltou a Paris em 1977 para, em esforço, gravar “Brel”, o seu último disco, que traz as magníficas “La Cathédrale”, “Jojo” e “Avec Élégance”. Porque, mesmo em desespero, era preciso manter a elegância.

Morreu, vítima de uma embolia pulmonar, a 9 de Outubro de 1978, no Hospital Franco-Muçulmano de Bobigny e veio depois a ser enterrado em Atuona, na ilha de Hiva Oa, junto ao túmulo de Paul Gauguin. Talvez a melhor maneira de o celebrar seja beber uma cerveja, como cantou, festivo, em “La Bière”. Ou desligar, fazer log off, deixar o cinismo na creche, ir dar uma volta.

Nuno Costa Santos, 44 anos, é autor da peça “É Preciso Ir Ver – uma Viagem com Jacques Brel”, interpretada por Dinarte Branco.