Título: As Árvores na Cidade

Autor: António P. Saraiva

Revisão científica: José Alves Ribeiro

Editor: Gradiva

Apoio: Fundação Macau

Páginas: 513, ilustradas

Preço: 36 €

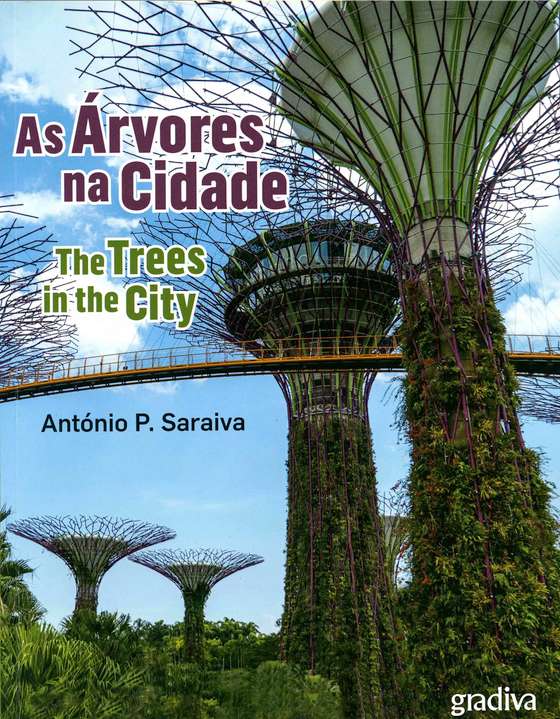

A capa de “As Árvores na Cidade”, de António P. Saraiva (Gradiva)

Autor de Plantas do Algarve: ornamentais, cultivadas, espontâneas (2008), de Árvores e Grandes Arbustos de Macau (2017) e de outros livros, como Princípios da Arquitectura Paisagista e do Ordenamento do Território (2005), prefaciado por Gonçalo Ribeiro Telles, o agrónomo e arquitecto paisagista de 76 anos António Manuel de Paula Saraiva preparou com notável denodo este detalhadíssimo manual dirigido a todos aqueles — e serão sempre poucos — que acreditam na enorme vantagem, para a vida urbana, de um incremento muito exponencial de jardins e parques, praças e ruas arborizadas, fazendo uma clara e útil pedagogia de como cada um de nós pode “distinguir, multiplicar, plantar e proteger” — ou fazer proteger — as árvores na cidade.

Trata-se da transmissão dum saber de experiências feito, acumulado no serviço de jardins da Câmara Municipal de Lisboa (1971-85) e depois no seu correspondente em Macau, duas realidades climáticas, físicas — e também culturais — bastante contrastáveis e por isso complementares. A primeira parte do livro, ocupando 200 páginas, é dedicada a “Conceitos gerais” (é muito mais do que isso, como veremos), e a segunda consiste numa apresentação científica e prática das 241 “espécies mais usuais” no continente e ilhas atlânticas, em “fichas” de página inteira ilustrada e com uma barra de pictogramas no topo a indicar características essenciais das árvores adultas, e nalguns casos a localização de “exemplares notáveis”, convidando ao garden tourism. No fim, além dum breve glossário botânico, o autor elenca e descreve as árvores, arbustos e trepadeiras mais comuns nas diferentes regiões do nosso país, mas sem compartimentação estanque (“plantas que no Sul só se encontram perto de linhas de água, como os freixos, encontram-se no Minho em encostas, precisamente porque o Minho é mais húmido”, p. 21), e organiza um sortido de árvores de acordo com “situações limitativas” — espaço disponível, acidez e humidade dos solos, maior ou menor exposição ao vento e à chuva — a que importa atender. Há também nove páginas de útil bibliografia, em que, todavia, o importante A História Natural de Portugal em Domingos Vandelli de João Cabral (Colibri, 2018, 344 pp.) está ausente e isso nota-se bastante no que António P. Saraiva escreveu sobre essa figura e época.

Organismos sensíveis, com “relógio biológico” e um complexo e fascinante sistema defensivo, que da casca às folhas pode incluir espinhos, pêlos irritantes (Paulownia tomentosa, p. 33), cera, resinas, ácido salicílico, compostos tóxicos, bactérias, fungos endófitos e até formigas e outros insectos residentes, têm ainda uma capacidade muito própria de regenerar doenças mediante poda e de contribuírem para a biodiversidade genética: além da polinização pelo vento, atraem com as cores específicas das suas flores a visita de borboletas (amarelas e azuis), abelhas (rosadas e lilases), aves (vermelhas e laranja) ou, durante a noite, morcegos e traças (flores brancas e claras); e a produção massiva de “sementes viáveis” (p. 36), de que só uma pequeníssima parte, por acção humana e germinação artificial, dará origem a novas plantas. Ainda assim, é prodigioso verificar a paleta de recursos — goma, arista terminal que serve de torniquete semeador, “boleia” de rio ou mar, germinação optimizada por digestão animal e até “sementes pesadas” em florestas ou desertos — que “árvores fixas” criaram para se reproduzirem a curta, média e longa distância.

Os portugueses da época áurea dos Descobrimentos — nunca tivemos nem teremos outra — contribuíram para esse transporte globalizado de plantas e sementes para uso alimentar ou medicinal, com Garcia de Orta e Manuel Erédia, mas também divulgaram na Europa espécies exóticas, como o dragoeiro (descoberto na Ilha da Madeira em 1419, p. 40) e a magnífica cameleira (Camellia japonica), que veio encontrar entre Douro e Minho condições climáticas excepcionalmente favoráveis, ou por ricochete o nobre cipestre, conhecido por cedro do Bucaço, pois foi a partir dali que esta planta mexicana chegou a Lineu, que inadvertidamente a classificou como Cupressus lusitanica. Foi em Lisboa, de resto, que o botânico holandês Carolus Clusius observou e descreveu pela primeira vez um dragoeiro (Dracaena draco), em 1564-66. Uma Magnolia grandiflora, extinta há poucos anos, foi plantada c. 1631 junto ao convento de Nossa Senhora do Desterro, em Monchique, e uma outra, hoje monumental, c. 1680 na Quinta do Alão, nos arredores do Porto. Mas esse pioneirismo foi sol de pouca dura, pois logo estivemos arredados da primeira vaga de jardins botânicos que de Pisa e Pádua (1544, 1545) se estenderam a Leiden (1593), Paris (1635) e — claro está — Kew (1754), além de outros, ainda mais tardios, como o da Ajuda, em Lisboa (1768), e o da Universidade de Coimbra (1772), a par e passo com intensas campanhas de exploração naturalista que durante dois séculos percorreram todos os continentes, recolhendo amostras e sementes. O Ginkgo biloba L. — a primeira deste roteiro e creio que a árvore preferida de António Saraiva (pp. 221-22), pois escapou à sequência alfabética — foi «resgatado» no Japão pelo médico e botânico alemão Engelbert Kaempfer em 1691, e as primeiras sementes trazidas por mercadores holandeses em 1727 para o jardim botânico de Utrecht (p. 42). No ano seguinte, 1728, criou-se em Filadélfia o primeiro jardim botânico da América do Norte, e logo se instituiu uma troca regular de sementes.

O jesuíta português João de Loureiro (1717-91), que viveu durante décadas no Vietname e escreveu pelo menos um tratado importante, Flora Cochinchinesis (1790), embora contestado por E. D. Merrill (1876-1956), trouxe amostras para Lisboa, parte das quais seriam levadas para Paris, com consentimento preventivo e para um estudo mais habilitado, durante as invasões francesas. Bem vistas as coisas, o jardim botânico da Escola Politécnica só seria criado mais de meio século depois, em 1878, e o jardim botânico tropical em 1906. Também é verdade que palácios reais como o de Queluz, a Quinta Real de Caxias, ou quintas de particulares, como as do mercador Gerard Devisme, a dos Senhores de Belas, a do Monteiro-Mor, ao Lumiar (pertencente ao 2.º duque de Palmela), a das Laranjeiras (do conde de Farrobo), a citada Quinta do Alão, a Quinta das Lágrimas, em Coimbra, ou o Palácio dos Biscainhos, em Braga, entre outros, podiam fazer garbo de exibir algumas espécies exóticas, como tílias e plátanos, ali implantadas por jardineiros estrangeiros, como Domenico Vandelli, Friederich Welwitsch e Gerrit van der Kolk, mas é a visionários e grandes recolectores de plantas como o açoriano José do Canto (1820-98) que se devem creditar os principais avanços nestes domínios: com apenas 24 anos de idade, “começou a importar plantas para os seus jardins e quintas” da Ilha de São Miguel (p. 51), de que forneceria mudas e conselheiros a jardins botânicos nacionais. O rei-consorte D. Fernando Saxe-Coburgo-Gotha — sempre ele! — foi responsável pela introdução no nosso país de “quase todas» (p. 52) as palmeiras exóticas, a mata da Pena em Sintra foi um abundante compêndio botânico a céu aberto, no Jardim das Necessidades havia uma «grande estufa” para cultivo de abacaxis, e de seu cunhado, o Imperador D. Pedro, outro entusiasta, recebeu plantas brasileiras. Sir Francis Cook, na Quinta de Monserrate, em Sintra, William C. Tait, John Francis Allen e João da Silva Monteiro, no Porto, também contrataram técnicos reputados, importaram plantas e difundiram socialmente o gosto por botanismo e jardinagem, enquanto José Manuel Loureiro (1830-98), na famigerada Quinta das Virtudes, se destacava como viveirista ibérico com interesses no Brasil e proprietário do influente Jornal de Horticultura Prática, que distribuía aos seus assinantes pacotes de sementes de Acacia dealbata oferecidos por Tait (p. 58)…

Desse entusiasmo, chamemos-lhe assim, hoje pouco resta, senão a preferência automática por um reduzido catálogo de espécies ornamentais não endémicas, de crescimento rápido e “longevidade inversamente proporcional” (p. 213) que autarcas preferem privilegiar para efeitos de estreito calendário eleitoral, ou de bilhete-postal turístico, aliás indiferentes aos custos da água de rega, “luxuosamente” feita pela rede pública (espécies essas que, aliás, “consomem mais água”, p. 96). Jardins públicos e parques urbanos — onde existem — são em geral tratados com aquela displicência típica que parece seduzir alguns estrangeiros que nos visitam, ou servem para acções de propaganda ambiental de circunstância.

Partindo da sua experiência oriental, Saraiva observa, por exemplo, que ainda não somos receptivos à criação de jardins na cobertura de edifícios e de parques de estacionamento — apesar das vantagens energético-climáticas e da relativa facilidade de os construir, com absoluta segurança, que aliás explica (pp. 65-69 e figs. 11-15) —, já para não falar dos «parques do futuro», como os jardins verticais instituídos em aterros da cidade-estado de Singapura, vincadamente elogiados pela preferência dada à imagem da capa deste livro, ou das “árvores-escultura”, podadas à maneira tailandesa (p. 72). O autor é cristalino a sublinhar as múltiplas vantagens das árvores nas cidades, como a conservação da variada fauna urbana, que delas depende, o controlo da poluição atmosférica (“de valor incalculável”, p. 74), a redução dos consumos energéticos e das radiações ultravioleta, mas também a valorização imobiliária, pois “estudos demonstram que bairros arborizados atraem mais visitantes, que neles as casas são mais valorizadas e há mais negócios” (p. 76). Diz que se devem pesar inseparáveis qualidades e defeitos nas árvores destinadas às vias públicas, da refrigeração ambiental à segurança de passantes e residentes, e que a sua plantação ganha em ser feita em conjuntos variados, quer pelo benefício estético quer porque “em grupo as árvores apoiam-se mutuamente” (p. 98) e evita-se que espécie doente contamine as demais (p. 192). Recomenda a cobertura das caldeiras das árvores de arruamento com grelhas de ferro fundido preventivas da compactação do solo (todavia, é algo que se vê pouco), e admite que a quase impermeabilidade da maior parte dos pavimentos urbanos e as chuvas ácidas agravadas pela concentração citadina de anidrido sulfuroso conspiram pela secura arbórea, exigindo maiores quantidades de irrigação, e que más práticas herbicídicas colocam em risco indirecto a saúde pública. Adverte, ainda, que ornamentais exóticas podem multiplicar-se “de forma quase explosiva”, tornando-se invasoras de difícil controlo, mas não é retrógrado, porquanto, aponta, “a preferência pelas espécies autóctones não nos deve fazer esquecer que a história da jardinagem é uma história de adaptações e viagens de plantas” (p. 87).

Por vezes, o antigo jardineiro municipal ressurge demasiado como mestre-escola zeloso do seu ofício, mas as páginas dedicadas às doenças e pragas das árvores, ornamentais ou não, ajudam os leitores comuns a perceber se intervenções de abate ou “poda radical” que, com verdadeiro escândalo, vemos acontecer se justificavam verdadeiramente, ou se o síndroma da motoserra assassina atacou de novo e foi muito além do que era preciso, quando teria sido possível — vigiando, a tempo, sintomas conhecidos — atacar uma doença «pelos seus inimigos naturais», recorrendo a outros fungos, bactérias e feromonas (p. 193).

No roteiro arbóreo, o que mais chama a atenção é a longevidade natural de certas espécies. Se o Cedrus deodara “pode chegar aos 1000 anos” (p. 233), o dragoeiro das Canárias (Dracaena draco) ultrapassa-os (p. 491), o Cupressus macrocarpa vai até “aos 2000” (p. 243), como a oliveira (Olea europea), e a Cryptomeria japonica já alcançou os três milénios (v. p. 238), porém a maioria extingue-se por volta de um século de vida. O medronheiro pode atingir 200 anos “em condições favoráveis” (p. 285), a faia (Fagus sylvatica) de 150 a 300 anos de vida (p. 319), o freixo Fraxinus angustifolia de 300 a 400 anos (p. 327), o carvalho lusitano (Quercus faginea) de 500 a 600 (p. 393), o dobro da variante Quercus pyrenaica e metade da velhice máxima do Quercus robur, o freixo europeu alcança “600 e mais anos” (p. 328). A desconcertante Escova-de-garrafas fica-se, como a cerejeira de jardim, entre os 40 e os 80 (p. 293), que é a idade média das magnólias. Os hibiscos vivem 30 anos, as buganvílias cerca de 50, os jacarandás de 60 a 100, as glicínias entre 100 e 200. Oriunda da África do Sul, a belíssima scótia (Schotia brachypetala, p. 413) tem longevidade indefinida, mas as suas flores vermelho-escuras como cachos densos despontam de fins de Março a Junho em impactantes promessas de eternidade. É quanto basta para este espanto raul-brandoniano do humano diante do mistério da árvore, e terá levado o autor a recordar os seus longínquos tempos de estudante, a propósito da olaia de flores rosa-violeta (Cercis siliquastrum, p. 303): “O aspecto da árvore quando em floração é inesquecível. Eram (são) as árvores da entrada no Instituto Superior de Agronomia (embora actualmente envelhecidas)”…