No livro A Vontade de Poder, Nietzsche escreveu: “Temos a arte, para que a verdade não nos mate”. Ou seja temos uma realidade esmagadora e depois temos a arte, que nos permite inventar outros mundos, ser o que quiséramos ter sido se a vida finita do corpo não se interpusesse a meio. Graça Lobo, a atriz que atravessou, de cabeça erguida a história de Portugal partida entre dois séculos e dois regimes políticos, deixa-nos, ao morrer aos 85 anos, a certeza de que o filósofo alemão tinha razão: só a arte nos permite a maior das liberdades que é a de fazermos da vida um palco onde existimos acima das nossas possibilidades.

E, se o corpo, esta segunda-feira, 9 de setembro, deixou o mundo das coisas materiais, o rosto continua exposto, na Fundação de Serralves, no Porto, na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, no quadro pintado por Júlio Pomar, em 1974. Chama-se, justamente: “Graça Abril” e lá está, e estará, para sempre, o seu sorriso.

A atriz nasceu em 1939 com o nome Maria da Graça Monteiro Lobo da Costa, eterno semblante juvenil, cabelo à la Mary Quant, a inventora da minissaia, pernas magras sem medo de se mostrarem, como, se apesar de ter vivido num convento de freiras na Irlanda, tivesse, de facto, passado os dias na swinging London, entre o East End teatral e a Carnaby Street da moda. O facto é que, nos anos 60, já andava pelos palcos portugueses a fazer as heroínas melancólicas, como Nástienka, criada por Dostoievski, eternamente a olhar o Neva gelado, n’As Noites Brancas.

▲ "Graça Abril" foi pintado por Júlio Pomar, em 1974, logo depois da revolução, quando os dois viviam juntos entre Lisboa e Paris

Mas isto foi apenas um prólogo na sua vida, na qual ela estava destinada a ser muito mais próxima das mulheres fatais, ou das “belas damas sem misericórdia” criadas pelos romances de cavalaria medievais como a fatal Hedda Gabler, de Ibsen, ou a passional Molly Bloom de James Joyce. Certamente nunca foi uma Penélope, nem ficaria a tecer e a destecer um manto à espera que um homem a viesse salvar. A verdade é que no final dessa década já está a fazer A Louca de Chaillot, de Jean Giraudoux.

O filho do pintor, Alexandre Pomar, lembra “A Graça”, que conheceu nos anos 70, quando a atriz e o artista tiveram um verdadeiro coup de foudre e viveram juntos durante dois anos: “Foi provavelmente a mulher mais retratada por ele, são pelo menos uns 15 retratos e outras imagens dela em composições. Era uma mulher com uma enorme energia, uma enorme força erótica que sabia explorar. Ela gostava de se dar a ver e isso também a tornava uma boa modelo”, afirmou o ensaísta ao Observador.

▲ Retrato de Graça Lobo, por Júlio Pomar, 1974

Essa energia que brilhava-lhe no corpo, embora o rosto mantivesse sempre uma penumbra, que a franja teimosa, sempre a rondar os olhos, apenas reforçava. Talvez esse negrume, destemido e amargo, fosse aquilo que vários encenadores viram nela. Os mesmos que lhe deram grandes papeis, desde logo Norberto Barroca e Carlos Avilez, ao longo da década de 60 e 70. Mas a necessidade de independência, num país tão pouco habituado a mulheres que não se limitam a sorrir e anuir, criou-lhe conflitualidades e inimigos, até porque Graça Lobo, demasiado insubmissa para uma sociedade que, durante muito tempo, viveu a querer dividir o mundo entre bons e maus, amigos e inimigos do povo, não era de se deixar barricar. Só isto explica que a atriz — que foi um dos rostos da revolução — tenha chegado aos anos 80 a colaborar na revista K, do jornal O Independente.

Cresceu numa família da alta burguesia, interna no colégio St. Julian, de que lhe ficaram os modos e o humor cortante dos ingleses. Sofreu de uma terrível saudade materna, que lembrará até às ultimas entrevistas, com um pai conservador e frio que, quando a soube a andar de Vespa com rapazes a mandou para um colégio de freiras. A atriz nunca escondeu o berço, mas também não escondeu aqueles que escolheu para família, como o poeta Mário Cesariny, que tanto gostava da voz de Graça Lobo a dizer-lhe os poemas. Este encontro acabaria por ficar registado num dos álbuns da coleção O que Dizem os Poetas, de 2018. Mas também o encenador Jorge Silva Melo e tantos outros escritores, dramaturgos e poetas pouco ou nada populares, como Jean Genet, Beckett, Gombrowitz, Thomas Bernhard, Harold Pinter.

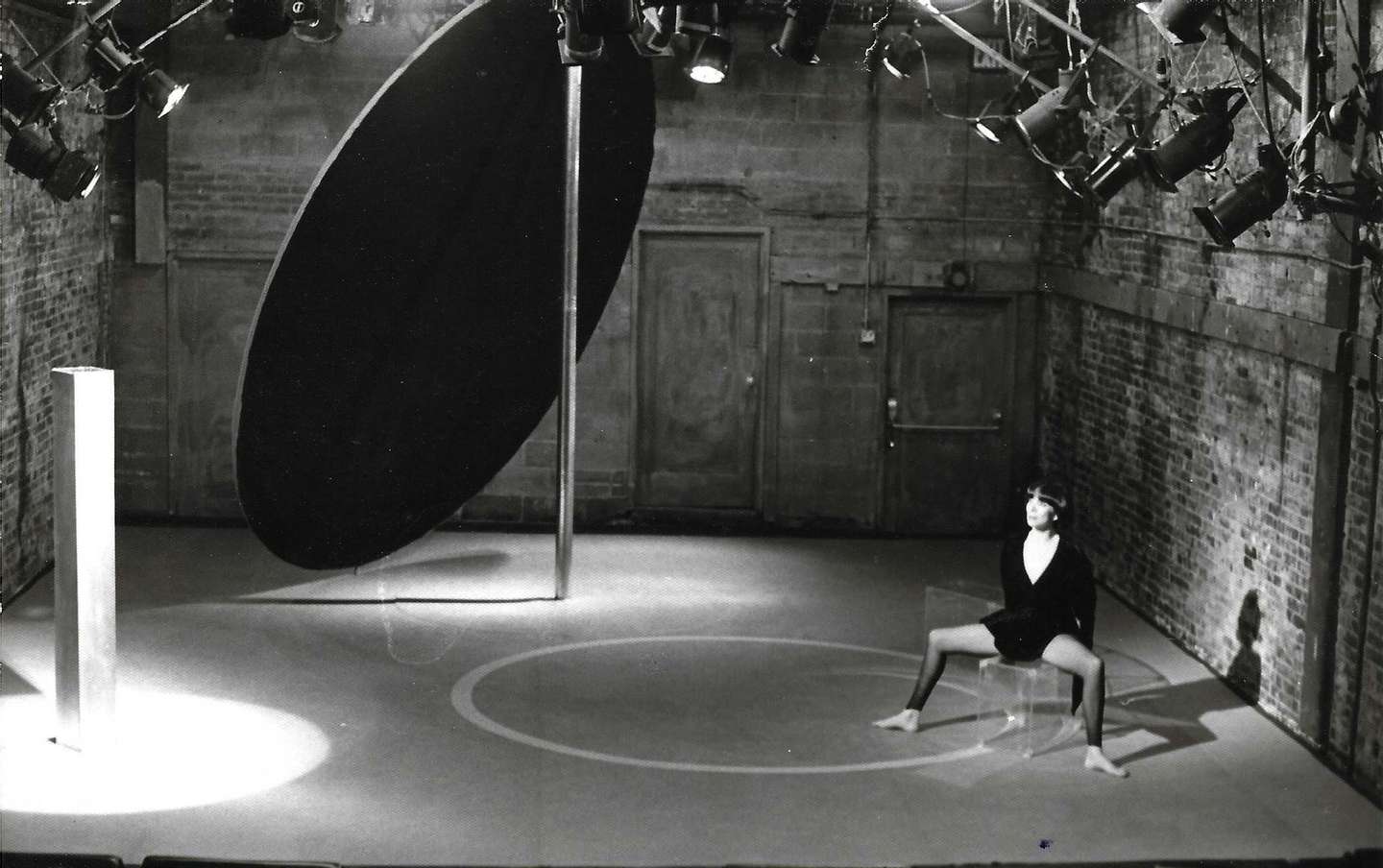

▲ Graça Lobo como Mariana Alcoforado, no La Mamma, em Nova Iorque. Cenário de Júlio Pomar

Foto: cortesia de Alexandre Pomar

Em 1979, Graça Lobo tem a audácia de fundar a sua própria companhia, a Companhia de Teatro de Lisboa, ainda que em parceria com o então companheiro, o encenador argentino Carlos Quevedo, que conseguiu manter, contra ventos e marés, até 1993. Foi aí que a sua carreira alcançou o apogeu, logo em 1980, quando leva à cena Cartas Portuguesas de Mariana Alcoforado e não as das Três Marias, muito mais em voga ontem como hoje. A freira de Graça era, no mínimo, estarrecedora; unicamente vestida com um justo maiô preto sobre umas collants de lycra transparentes, sentada sobre o cenário minimalista criado por Júlio Pomar — pois embora separados, mantiveram-se amigos e praticamente vizinhos, em Miraflores — voltava a lembrar-nos como a força da arte pode suspender a realidade dos códigos, dos símbolos, das instituições.

Só quem tenha uma vaga recordação do que era ainda Portugal, no final dessa década, é que pode medir a ousadia do gesto de Graça Lobo, provavelmente a mulher mais injustamente esquecida da revolução portuguesa. Aquilo a que se propôs não era pouco, mas não estava satisfeita. Então apresentou a proposta à célebre sala de teatro experimental, La Mamma, em Nova Iorque, para ali fazer a sua Mariana. Contra todas as previsões, a peça foi aceite e começava aí uma internacionalização que a levaria ainda a São Francisco, Tóquio e S. Paulo.

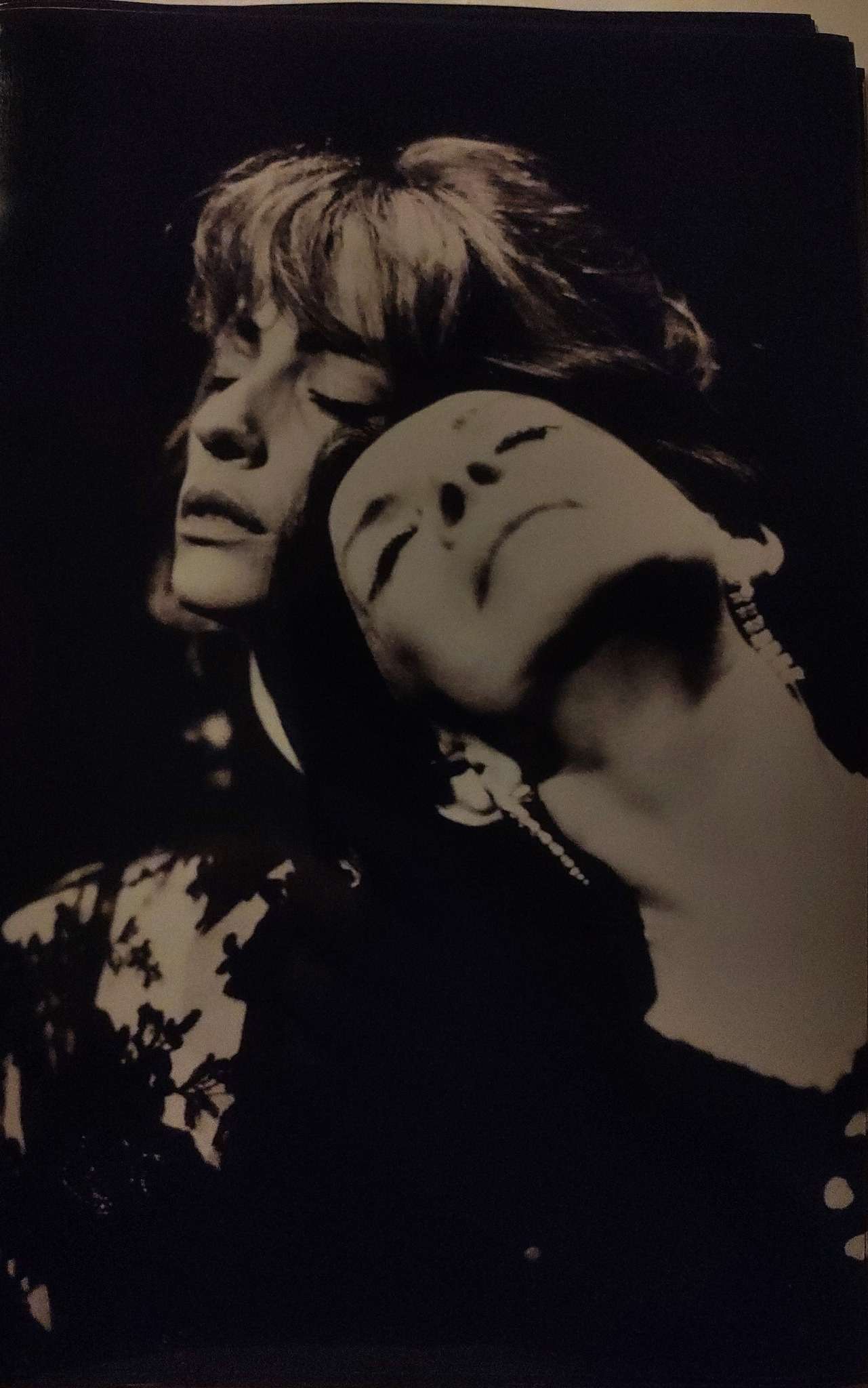

▲ Graça Lobo e Alexandra Lencastre na peça "Os Homens", de Miguel Esteves Cardoso

Em 1983, com 44 anos, continua a ser uma mulher muito bela, quando aposta nas peças de um jovem estreante: Miguel Esteves Cardoso. Faz Carne Cor-de-Rosa, Encarnado, cujo cenário parece saído de um filme de Pedro Almodôvar, mas foi afinal da imaginação de Júlio Pomar; e Os Homens, onde contracena com a jovem Alexandra Lencastre. Portugal muda e a atriz muda com ele. Escreve um livro de ficções curtas que intitulou Sinceramente, começa a colaborar na revista K, veste-se ao melhor estilo de Yohji Yamamoto, é uma cidadã do mundo.

Os anos 90 marcam a sua estreia em televisão. Já que, para seu desgosto, o cinema nunca lhe deu oportunidade, passa a ser presença frequente no novo cenário televisivo. Integra a Noite da Má Língua, na fase inicial do programa. Não lhe seria fácil navegar num certo aparato televisivo, mas, por isso mesmo, foi inesquecível. Falava pouco, mas cada intervenção era esmagadora, talvez porque carregava o peso de uma experiência de vida que a tagarelice de Júlia Pinheiro, MEC e etc não deixariam medrar. Os tempos anunciavam-se demasiado frenéticos e a atriz começaria a sucumbir. Até porque a paisagem cultural também estava a mudar rapidamente.

▲ Graça Lobo em "As três (velhas) irmãs", em 2015

Foto: Alpio Padilha

No final dos anos 90 é confrontada com o cancro na mama, mas isso não a fez parar, até na dimensão mediática: está no magazine de moda de Sofia Aparício, 86-60-86, mas também vai ao programa de Júlio Isidro. Ao novo milénio, acolhe-o com entusiasmo jovial, nunca se dá por vencida. Alexandre Pomar lembra que “ela não ficava quieta, ia atrás do que queria e se alguns a recusavam, a outros vencia-os ela pelo cansaço”. Ia ler poesia às prisões. Em 2003 encena, a solo, no teatro S. Luiz, Aqui Estou Eu Virgula Graça Lobo, uma peça autobiográfica. Em 2010 faz, nos Artistas Unidos, a leitura encenada da obra Sangue Jovem, de Peter Asmussen. A sua derradeira entrada em palco seria (de novo) com Tchékov, revisto por Martim Pedroso, na peças As Três (velhas) Irmãs, em 2015 no D. Maria II.

Em 2018 dá uma terrível — e magnifica — entrevista à jornalista Céu Neves, no Diário de Notícias, falando frontalmente sobre a sua situação de saúde e de vida, internada num lar de idosos em Canha, no Montijo, com uma reforma de 600 euros. A filha, a artista plástica Sarah Anahory, fruto da sua relação com o arquitecto, de origem judaica, Eduardo Anahory, e a quem Graça Lobo chamava “a pessoa da minha vida”, pediu ajuda nas redes sociais, pois não tinha como mantê-la na Casa do Artista. Apesar da fragilidade física e social a que foi remetida, resume com uma ironia tão certeira quanto negra: “Agora ando a fazer a tournée dos lares”. As revistas cor-de-rosa apressaram-se a revelar o pior da alma portuguesa, fazendo chamando para titulo “a miséria”, “o declínio”, sem que, aparentemente, ninguém se tenha apercebido que o tornar pública a sua situação era um grito por justiça para ela e para todos os que se veem atirados para as margens da dignidade.

De resto, ninguém a foi resgatar ao Montijo, como também não foram resgatar Luiz Pacheco, que também ali morreu. Graça Lobo morreu esta segunda-feira, 09 de setembro, num corpo doente de 85 anos, uma alma sem tempo, com a qual Portugal teve a sorte de se cruzar no caminho. Dar-lhe-ão, um dia, o nome de uma rua.