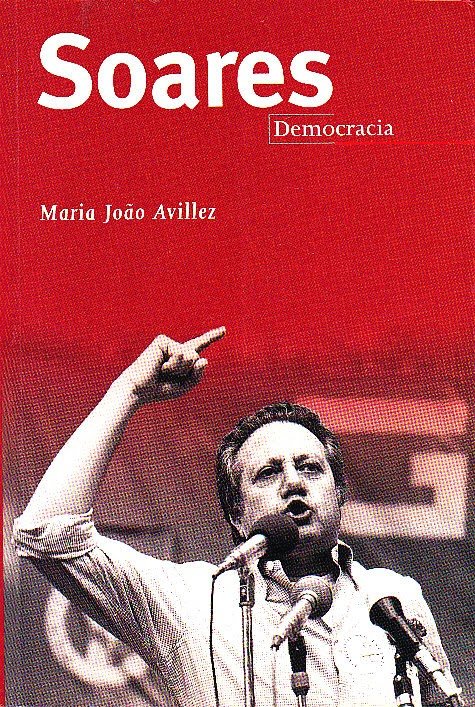

Foi a campanha eleitoral mais entusiasmante de sempre. Nas presidenciais de 1986, Mário Soares começou a corrida com 8% nas sondagens. Primeiro, derrotou os adversários à sua esquerda, Salgado Zenha e Maria de Lourdes Pintasilgo; depois, enfrentou Diogo Freitas do Amaral. Soares contou ao detalhe como tudo se passou nas longas conversas com a jornalista Maria João Avillez para os três livros de entrevistas sobre a sua vida. Aqui, o Observador publica os capítulos “O MASP” e “C’était faisable”, do volume “Democracia”.

O PS estava desorientado e ferido com a derrota eleitoral, havia alguns socialistas — a começar por alguns amigos seus — que não acreditavam na possibilidade da sua vitória, e o ambiente era o que acabou de me descrever… Por tudo isto, o MASP — Movimento de Apoio Soares à Presidência — começou coxo…

O MASP não começou coxo. As circunstâncias políticas supervenientes é que criaram, como vimos, grandes dificuldades ao MASP. A partir do momento em que decidi candidatar-me, houve pessoas que começaram imediatamente a trabalhar. No início de 85, havia uma estrutura mínima, que reflectia sobre os objectivos da minha candidatura, a natureza da estratégia a seguir, sobre os próprios termos da organização da campanha. Seguiu-se uma segunda fase: abriram-se as sedes de campanha pelo País, distribuíram-se as pelouros e formaram-se as equipas. Em Lisboa, a equipa logística e administrativa estava instalada no Espaço Valbom. Na praça do Saldanha funcionava a comissão política, integrada por membros do PS — Almeida Santos, António Campos, Jaime Gama, António Guterres, Jorge Sampaio, Torres Couto, Helena Torres Marques. E por independentes: Guilherme d’Oliveira Martins, António Barreto, Vasco Pulido Valente, Carlos Monjardino, Clara Junqueiro, Gomes Mota, António Dias da Cunha, Joaquim Silva Pinto, Manuel José Homem de Mello. Convidei o Comandante Gomes Mota para assumir a direcção da campanha. E escolhi Fraústo da Silva para mandatário nacional. Alfredo Barroso seria o meu chefe de gabinete, e António Campos e António Janeiro os operacionais do PS e adjuntos à organização. Havia ainda o grupo dos “audiovisuais” — responsável pelo marketing e tempos de antena — composto por António Pedro de Vasconcelos, António Barreto, Vasco Pulido Valente, o meu sobrinho Mário Barroso e o realizador Nuno Teixeira. As finanças estavam a cargo de Menano do Amaral e de Carlos Monjardino. Tive ainda a trabalhar comigo dois antigos assessores de Ramalho Eanes: Joaquim Aguiar e Carlos Gaspar. Todos estes diversos elementos formavam o núcleo duro da campanha. Estiveram sempre ao meu lado e dedicaram-se, de alma e coração, à minha candidatura. Devo-lhes muito. A regra, a nível nacional, por distritos, foi sempre escolher um mandatário independente e um director de campanha, geralmente socialista.

Ficou surpreendido por poder contar com dois antigos colaboradores de Eanes?

Fiquei surpreendido, mas não excessivamente. Estava ao corrente dos seus percursos. Fizeram-me saber que estavam disponíveis para trabalhar na minha candidatura. Quando os recebi, disseram-me, muito francamente, que lhes parecia que eu era a pessoa indicada para ser Presidente da República, naquele momento, que acreditavam na minha vitória e gostariam de trabalhar para isso. Aceitei, com muito agrado, esta colaboração: estavam ambos particularmente bem colocados para analisar as minhas possibilidades.

Consigo, colaboraram também João Carlos Espada, José Pacheco Pereira e Manuel Villaverde Cabral. Conhecera-os um ano antes, era ainda primeiro-ministro, aquando da organização de um seminário socialista, no Porto, sobre “Socialismo e o Movimento Operário”. Estavam “em ruptura com o marxismo”, e Mário Soares começou a olhá-los com interesse. Em 1984, o livro de Pacheco Pereira e de Espada, A Esquerda Face ao Totalitarismo, e, mais tarde, a fundação do seu grupo, “Esquerda Liberal”, despertou-lhe ainda mais interesse. Começou a namorá-los. Que pretendia?

Que pretendia? Muito simplesmente, trazê-los para a área da esquerda moderna e moderada, de influência PS. Todos os que citou — e ainda alguns outros — eram já pessoas formadas, inteligentes, de cultura, vindos da extrema-esquerda, desiludidos do utopismo delirante (mas — atenção — generoso!) e do activismo basista, cuja experiência os havia ensinado a fazer outro percurso político, mais racional e próximo das realidades. Porque não aproveitá-los, dar-lhes espaço, dialogar com eles? Foi o que procurei fazer…

Teve êxito: vieram a colaborarar consigo na sua campanha eleitoral, sobretudo João Carlos Espada, que lhe enviava “papéis” sobre o modo como devia enfrentar, na RTP e fora dela, os seus adversários. Que retém desse apoio?

São, repito, pessoas inteligentes e cultas, que merecem a minha simpatia e respeito. Na candidatura, fizeram campanha a meu favor, escrevendo artigos e aparecendo, mais, porventura, do que me dando apoio directo. Quando a campanha terminou, convidei o João Carlos Espada para a minha Casa Civil, onde realizou um excelente trabalho. José Pacheco Pereira, com quem tive um contacto estreito, evoluiu — com alguma surpresa minha, confesso-lhe — para o PSD. Temos ambos a paixão pelos livros, pelos papéis e a fascinação pela história do movimento comunista mundial, no seus aspectos até agora mais secretos. Quanto a Villaverde Cabral, que conhecera no exílio, em Paris, quando publicou os Cadernos de Circunstância, e que se tornou um universitário de grande mérito, mantive sempre com ele um diálogo amistoso e, para mim, de grande interesse.

Tinha gente de primeira a colaborar consigo. Mas, entretanto, como se comportava o PS? Recordo-me que, de início, havia sedes fechadas pelo País e pouca ou nenhuma mobilização.

A máquina do PS revelou-se muito lenta na resposta às necessidades da minha candidatura. Não se podia estranhar. Os socialistas, depois da clamorosa derrota sofrida nas legislativas, mostravam-se cépticos e desmotivados. A fase de aquecimento dos motores foi demasiado morosa e difícil. Procurei com toda a minha energia fazer contravapor, reanimar as gentes, despertar os entusiasmos, mostrando que era possível, que íamos conseguir… E, como sempre, fiz boa cara ao mau tempo!

Quando era ainda primeiro-ministro, decidira-se que seria a Fundação de Relações Internacionais — então dirigida por Rui Mateus — a responsabilizar-se pelo marketing eleitoral e pelo audiovisual da sua campanha. Mandara, inclusivamente, vir a Portugal dois técnicos americanos — Paul Manafort e Lee Atwater — responsáveis pelo marketing político da campanha de Reagan, e também, ao que julgo saber, da de Carter.

Não é exacto. A Fundação de Relações internacionais não se ocupou formalmente de nada relativo, de perto ou de longe, à minha candidatura. É exacto, isso sim, que Carlucci me indicou dois nomes de americanos, com larga experiência nessas matérias, e que ele dizia serem grandes especialistas em impor a “imagem”dos candidatos… Mas você conhece o meu cepticismo radical quanto ao marketing político: há qualquer coisa de perverso em considerar os homens públicos como produtos de consumo corrente…

O que é interessante é que continuava a poder contar com Carlucci… Em que moldes? Mantinha com ele contactos habituais?

Desde que Frank Carlucci foi embaixador em Lisboa, sempre mantive excelentes relações com ele, tendo-o encontrado, variadas vezes, nas minhas idas aos Estados Unidos e nas vindas dele a Portugal. Como, aliás, com outros embaixadores americanos que representaram os Estados Unidos em Lisboa, antes e depois de Carlucci.

Mas voltando aos técnicos americanos…

Recebi-os um dia em S. Bento, e vieram ver-me também a Nafarros. Deram-me alguns conselhos e disseram-me o que, quanto a eles, deveria ser o estilo do candidato ideal. Felizmente, não segui os seus conselhos. Percebi muito rapidamente que estavam desfasados da nossa realidade e que aquilo que propunham não se aplicava a Portugal, não colava à psicologia do eleitorado português. Recordo que, entre outras coisas, defendiam o mailing e apostavam no envio maciço de cartas à população. Expliquei-lhes que o português, quando abre uma carta — mesmo que personalizada — e vê que é propaganda, a deita para o cesto dos papéis, sem a ler.

Queriam, além disso, que fizesse uma campanha audiovisual ultra-sofisticada. Manifestei-lhes, claramente, as minhas dúvidas, percebendo que falávamos linguagens diferentes. De resto, mesmo que viesse a utilizar os métodos propostos (o que nunca me passou pela cabeça), sairiam caríssimos. Disse-lhes que não tínhamos meios para lhes pagar. Para mim, tratou-se de uma sondagem que classifiquei como negativa. Depois, veio ainda a Lisboa — enviado pelo meu amigo Willy Brandi — o chefe das campanhas eleitorais do SPD. Conhecia-o já, de outras vezes. Era um homem gordo e muito simpático que me deu, esse sim, algumas ideias interessantes: aquelas figuras populares — como a Herminia Silva ou o Carlos Lopes — cujas caras figuravam em cartazes, com um dístico a dizer que votavam em mim, foi uma sugestão dele, que segui e que veio a ter bastante impacto. Mas, na realidade, o nosso marketing, fomos nós que o inventámos…

[“Viajei por toda e qualquer estrada”. Memórias e frases de Freitas do Amaral]

Preferiu não contar com a colaboração da FRI para os tempos de antena e trocou-a pelo grupo de António Pedro de Vasconcelos. Porquê?

António Pedro de Vasconcelos, Nuno Teixeira, que é um socialista de sempre, e o meu sobrinho Mário Barroso (para a televisão e os tempos de antena); José Manuel Nunes e Estrela Serrano, fiéis militantes socialistas de todas as campanhas (para a rádio), e uma equipa redactorial de textos de primeira ordem: António Pedro, Alfredo Barroso, António Barreto, Vasco Pulido Valente e, ainda, algumas pequenas achegas vindas de outras áreas.

Esses dois técnicos norte-americanos, Paul Manafort e Lee Atwater, foram remunerados? Rui Mateus, no seu livro Contos Proibidos – Memórias de um PS Desconhecido, insinua que o terão sido, com dinheiros do Estado. Foram? Que sabe Mário Soares de tudo isto?

Não foram pagos, nem tinham que ser: não passámos da fase da sondagem; ofereceram-nos um modelo que não foi utilizado. Foi tudo. Menos ainda com dinheiros do Estado. Quanto ao livro de Rui Mateus, dir-lhe-ei que não o li. Bastou-me ouvi-lo, nas entrevistas que deu, e ler os extractos publicados na imprensa. Não quis incomodar-me, nem perder tempo inutilmente. De resto, não ofende ou calunia quem quer…

Ainda a propósito de colaborações estrangeiras, relembro-lhe as vicissitudes que rodearam a feitura do livro Portrait of a Hero: Mário Soares teria querido que ele fosse redigido pela jornalista norte-americana Marvin Howe, mas o livro foi, afinal, escrito pelo seu amigo Hans Janitschek. Foi lançado, com pompa e circunstância, no Hotel Ritz, em plena campanha eleitoral, no final de 85, embora viesse a ter uma diminuta circulação no mercado internacional.

Não terá sido tão diminuta como julga… Mas Hans Janitschek é, realmente, um velho amigo: foi secretário-geral da Internacional Socialista (reeleito no mesmo Congresso de Genève em 1976 em que fui eleito Vice-Presidente) e, depois, alto funcionário da ONU. É um austríaco que vive há muitos anos em Nova Iorque.

A estrutura da sua campanha estava bem montada, funcionava, era profissional. Mas havia dúvidas e receios. E Mário Soares, embora nunca deixando de acreditar na sua boa estrela, hesitava entre a insegurança e a crispação. Recordo-lhe um caso: Almeida Santos disse-lhe uma vez que “era preciso preparar-se para perder com honra”. Furioso, Mário Soares respondeu-lhe que “não perdia nem a feijões”! A primeira volta da sua candidatura foi feita a pulso e lembrou, em muito, a sua reconquista do PS, em 1981. É legitima esta comparação entre uma situação e outra?

É verdade que, de início, houve hesitações, recuos, grande pessimismo, pessoas que entraram, saíram, tornaram a voltar. Mas, a pouco e pouco, as coisas foram-se fazendo e começaram a andar em bom ritmo. Até que houve uma espécie de déclic e apoios inesperados, quer ao centro, quer à esquerda…

Porquê inesperados?

Porque havia uma candidata forte, à esquerda, Maria de Lourdes Pintasilgo. Havia um candidato que se posicionava no terreno, Salgado Zenha, que me disse na televisão que eu não tinha quaisquer chances de ganhar e que, necessariamente, teria de desistir. Segundo ele, a sua candidatura contava com os 18% do PRD, mais 15% do PCP, além de 2% ou 3% do PS. Era imbatível, segundo pretendia, na primeira volta. Eu, podendo apenas dispor dos 22% do PS, nunca passaria à segunda volta! Respondi-lhe que, nas presidenciais, a aritmética política não era assim tão linear. O que contava era o candidato, a campanha, a capacidade de dialogar e convencer o eleitorado. E, finalmente, não esqueçamos que, à direita, Freitas do Amaral fazia um percurso triunfal…

▲ "Zenha disse-me na televisão que eu não tinha quaisquer chances de ganhar e que, necessariamente, teria de desistir"

LUSA

Combatia contra que “esquerdas”? Que simbolizavam elas?

A esquerda, ao contrário da direita, apresentava-se dividida. À primeira volta, a luta passava-se entre os candidatos da esquerda, com a condição de Freitas do Amaral não conseguir uma maioria absoluta. Como aconteceu. Quem representaria a esquerda na segunda volta? Eis a questão decisiva! A direita pensava — mal — que a melhor opção era eu, porque estava convencida de que o PCP nunca votaria em mim. Enganou-se! O reflexo esquerda-direita jogou em absoluto, na segunda volta. Mesmo que a direcção do PCP, num golpe de rins impressionante, não tivesse recomendado o voto em mim, sempre estive convencido de que o eleitorado comunista acabaria por votar na minha candidatura. Era uma questão de racionalidade. Daí o meu optimismo.

Esse seu combate não era, afinal, uma reedição — mais uma — de algumas outras lutas que tinham definido politicamente Mário Soares como um socialista democrático, europeu e moderado?

Sim, claro. Nunca deixei de ser quem sou, nem procurei (como disse) vender gato por lebre… Socialista, democrata europeísta e moderado, sem dúvida. Mas nunca deixei de ser, definitivamente, de esquerda. De esquerda, pela visão do mundo, pela confiança no homem e no progresso, pelo empenhamento na solidariedade, pelo gosto da aventura e da inovação. Por desejar a mudança, por acreditar na igualdade entre os homens, na fraternidade. E por pensar, acima de tudo, que a vida sem liberdade — nos seus variados sentidos — não é digna de ser vivida…

Houve, porém, duas estratégias em confronto durante toda a primeira volta. Manuel Alegre, António Barreto, Jorge Sampaio, Torres Couto, Pulido Valente, António Pedro de Vasconcelos defendiam que era necessário diluir na memória do eleitorado a sua ligação “conjugal” com o PSD, no Bloco Central. Diziam-lhe que teria que ser o candidato da “esquerda democrática” e que era o único candidato credível nesse papel. Era imprescindível vencer as “primárias” da esquerda para garantir a passagem à segunda volta. Outros, porém, defenderam o uso de um tom moderado e mais abrangente. Mário Soares, quanto ao primeiro conselho, terá dito: “Isso é para a 2ª volta.” E não se mostrava inclinado a usar as palavras “socialismo” ou”esquerda”. Ficou a meio caminho entre uma coisa e outra. Qual foi a sua própria estratégia?

Independentemente das suas classificações, que — se me permite — considero discutíveis, vou ao essencial da sua pergunta e digo-lhe francamente o que então pensava. Claro que a minha preocupação estratégica era vencer à esquerda, como lhe disse: passar à segunda volta. Mas não podia competir à esquerda, nem com o esquerdismo reconhecido da Eng.ª Pintasilgo, nem com o Zenha, abertamente apoiado pelo Partido Comunista e pelos seus compagnons de route. Se o tenho feito, perderia toda a credibilidade junto do eleitorado, porque soaria a falso. Assim, mantive-me fiel a mim próprio e ao projecto político que sempre havia protagonizado e defendido.

A esquerda moderada votou em mim, como sempre havia acontecido: mais ou menos 20% do eleitorado de esquerda, mais uma boa parte do eleitorado central desgostoso — ou inquieto — com a possibilidade de o Zenha passar à segunda volta, com o apoio confessso do Partido Comunista, tendo eu recolhido, ainda, alguns votos dispersos da direita, por variadas razões. Ganha a primeira partida, à esquerda, voltei-me, então, para o eleitorado no seu conjunto, sem perder de vista que, em termos eleitorais, não sociológicos, a esquerda tem sido quase sempre maioritúria no Portugal pós-25 de Abril.

Mas os seus “tempos de antena” foram quase sempre pintados com cores de esquerda. Aí, parecia ter vencido a primeira estratégia, conforme denotava o tom das suas intervenções no ecrã da televisão. Aparentemente, terá concordado, politicamente, com o fundo e a forma da sua campanha eleitoral nos media. E com os textos produzidos por Vasco Pulido Valente e António Pedro de Vasconcelos, porque nunca os alterou uma vírgula.

As suas informações parecem-me parciais e, portanto, só em parte fidedignas. Na produção dos textos para os tempos de antena, contei também com a participação de Alfredo Barroso — que não foi displicente –, e que sempre se mostrou muito sintonizado com as minhas posições de socialista moderado, como diz. Porém, se os textos produzidos para os tempos de antena eram da responsabilidade dessa equipa redactorial (embora com a minha supervisão distante), quando se tratava de qualquer intervenção minha (na televisão, na rádio, nos jornais ou perante o público), passava sempre ao meu próprio crivo. Isto, quando não eram

totalmente escritas ou improvisadas por mim. Não esqueça que não sou nada do género — absolutamente nada — de quem lê textos que os outros escrevem e lhe metem na mão…

Quando a equipa do audiovisual começou a trabalhar consigo, mudaram-se os cartazes, o emblema do MASP foi expeditamente substituído por outro, e julgo que lhe impuseram, mesmo, o uso do teleponto nos tempos de antena. O dr. Soares costumava apelidar essa equipa de “perfeccionistas”, preferindo, porventura, que as coisas fossem mais “meia bola e força”. Nunca o foram. Que poder tinha, teve, esse grupo junto de si?

Essa de me “imporem” o uso do teleponto faz-me rir. Quem seguiu a minha campanha — e nela participou — sabe bem como a Maria João se pode estar a fazer eco de uma visão um pouco distorcida… Por maior consideração e apreço que me mereça o grupo do audiovisual — e merece-me o maior e também o meu mais vivo reconhecimento –, a verdade é que nunca tiveram o poder que lhes atribui de me impor seja o que for…

Não atribuo. Questiono.

Ao ouvi-la, parece que se situavam acima da Comissão Política da candidatura e do próprio candidato… Note que eu percorri o País duas vezes numa campanha intensa de contactos pessoais, quase porta a porta. Sempre pensei que essa corrente afectiva que se estabelecera nos contactos pessoais é bem mais importante do que os resultados do marketing audiovisual, dos tempos de antena (que cansam muito rapidamente o eleitorado), ou mesmo dos debates televisivos de que o público, finalmente, retém muito pouca coisa. Neste aspecto, permita-me que o saliente, fui de algum modo precursor. Antes da campanha personalizada de Jacques Chirac, que movimentou a França profunda, e do simbólico camião em que Romano Prodi percorreu a Itália toda, batendo, em directo com o povo, as maravilhas televisivas da realidade virtual, que era a aposta de Berlusconi…

Só poucos dias antes da votação da primeira volta, no comício da FIL, endureceu o discurso e falou na “esquerda democrática”. Era preciso delimitar o terreno dentro das “esquerdas”?

Naturalmente que era preciso, nessa fase, “delimitar o terreno dentro da esquerda”. Por aí passava, como lhe expliquei, o cerne da minha estratégia. Mas não foi só no discurso da FIL, antes da primeira volta, que falei de esquerda democrática. Pelo amor de Deus, lembre-se da Marinha Grande, de todos os confrontos que tive com os comunistas e com o próprio Zenha, na televisão…

Já lá vamos… Julgo que António Barreto redigiu — a seu pedido — uma boa parte do seu Manifesto Político, cujo título, da autoria de Vasco Pulido Valente, era “Servir Portugal, Unir os Portugueses”. O texto foi depois mostrado a um pequeno grupo — Guilherme d’Oliveira Martins, Jorge Sampaio, Torres Couto, Jaime Gama. Todos aplaudiram, tendo embora Gama — curiosamente — sugerido que “se alargasse o voto presidencial aos emigrantes”, proposta que não teve seguimento. E, um certo domingo de Outubro de 85, António Barreto e Pulido Valente foram a Nafarros ler-lhe o manifesto. Mário Soares, a dado passo, exclamou: “Maria de Jesus, anda ouvir, isto é bom…” No final, retocou o texto, deu-lhe o seu estilo, mas o essencial ficou lá. Na Comissão Politica, porém, poucos o aplaudiram, e muitos o criticaram: era “esquerdista”, defendia um excessivo intervencionismo do Presidente da República, falava em “protagonismo”.

Não a quero desiludir. Mas, praticamente, em função da minha própria experiência, nunca dei excessiva importância nem a Manifestos, nem a Programas de Candidaturas. São necessários, fazem parte das coisas que obrigatoriamente se têm de fazer, mas poucas pessoas os lêem. Dito isto, não nego os factos que refere na sua pergunta. Simplesmente, não me lembro dessa reunião em particular. Lembro-me, isso sim, da ida do Barreto e do Vasco a Nafarros e da inestimável e desinteressada ajuda que então me deram. Estou-lhes imensamente grato pelo seu valioso contributo.

Que queria exactamente dizer com “protagonismo e intervencionismo”? Que visão política tinha do cargo de Presidente da República?

Tinha a visão que foi a que procurei pôr em prática, ao longo dos meus dois mandatos, e que é a que ainda hoje tenho, com o enriquecimento que a experiência me trouxe. O Presidente deve ser, no nosso sistema semipresidencial, “um moderador e um árbitro”; uma instância de recurso, intervindo, quando necessário, para evitar as crises ou as moderar, procurando estimular a sociedade civil a uma maior participação na vida pública, sendo uma referência cívica e moral e um digno representante do povo português no exterior. Sempre achei — e disse-o nas duas campanhas para Presidente — que o Presidente da República deveria ter uma maior responsabilização e, portanto, a consequente intervenção, em matéria de política externa (por ser, nos termos da Constituição, o mais alto representante do Estado no exterior) e de política de segurança (por ser, por inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas). Dito isto, sempre afirmei, igualmente, que o Presidente deve ser muito prudente e não intervir na esfera do Executivo, ao qual compete “orientar e dirigir a política interna e externa do Estado”, sendo o órgão cimeiro da Administração Pública. O sistema semipresidencial é, por definição, potencialmente conflitivo — e daí, também, uma das suas virtualidades –, porque estabelece uma dualidade competitiva de poderes entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. Sempre defendi uma leitura estrita da Constituição, valorativa do vector parlamentarista do regime, afirmando que o Presidente se devia limitar às suas competências constitucionais, situando-se acima dos normais conflitos partidários, para poder assegurar, com isenção e independência, o “regular funcionamento das instituições democráticas”. Esta foi sempre a visão que tive — e tenho — da função presidencial, que julgo ter enriquecido, no seu exercício concreto, com algumas práticas, complementares e originais, como

as “Presidências Abertas”, um sentido aprofundado da “magistratura de influência”, uma chamada de atenção permanente para o que chamei “os grandes desígnios nacionais”, para os valores cívicos e culturais, para a temática da solidariedade e para tudo o que tenha a ver com a modernidade.

À sua frente, tinha três adversários. Já os situámos politicamente. Como é que os definia psicologiamente?

Tinha respeito e estima pessoal pelo professor Diogo Freitas do Amaral…

Dr. Soares, sabemos que estima sempre os seus adversários, depois de os derrotar. Falo-lhe de 85 e não de hoje…

Reporto-me a 1985 — e até antes — e repito-lhe: tinha estima por Freitas do Amaral. Sempre o considerei um homem lúcido, politicamente bem estruturado, com uma cabeça bem arrumada e um sincero democrata. Mas, naturalmente, que tinha um passado — e procedia de uma família — que era um pouco inconfortável, para não dizer difícil de digerir, para o Portugal democrático surgido com o 25 de Abril de 74. Às vezes, as pessoas não se dão conta, mas a realidade está presente e é incontomável: o 25 de Abril foi uma revolução. As pessoas passaram a viver em liberdade, a ser menos exploradas, a viver incomparavelmente melhor. Sobretudo, houve uma modificação fundamental no relacionamento entre as pessoas e nas relações de trabalho. A subserviência e o medo foram substancialmente reduzidos, bem como o temor reverencial. Ora, isto só sucedeu porque houve o 25 de Abril. Os portugueses têm consciência disso: não há nenhuma argumentação que possa fazê-las esquecer essa comparação entre o passado e o presente. É uma barreira, uma fronteira inultrapassável. As pessoas não querem nada que lhes lembre o passado, definitivamente, não querem regressar ao passado. De nenhum modo!

Freitas do Amaral era um “sincero democrata”, com um passado “inconveniente”?

Espere. Faço a justiça ao Professor Freitas do Amaral de pensar que acredita sinceramente na democracia, aceitou o 25 de Abril como um facto irreversível — teve essa inteligência — e, a partir daí, fez um esforço para se adaptar e para que a direita também se adaptasse à democracia — conversão difícil — e deixasse de ser ultramontana. Mas o Professor Freitas do Amaral tinha ainda, então, um certo peso do passado, de todos conhecido: provém de uma família tradicionalista e conservadora, o avô era amigo próximo de Salazar, o pai, do Presidente Thomaz, e ele próprio fora discípulo dilecto de Marcello Caetano. Nas crises académicas dos últimos tempos do antigo regime, como jovem professor, foi envolvido nos conflitos que atingiram a Universidade e tanto marcaram os estudantes. Tudo isto fazia com que em 1985, nas eleições presidenciais, ele surgisse ainda, um pouco, como o rosto do País, tal como era antes do 25 de Abril, e eu, como o representante do novo Portugal, democrático e progressista. Ora, eu sabia que, naquele contexto e naquele combate, contava precisamente a diferença entre os nossos percursos. Usei, naturalmente, as armas que me foram oferecidas, sem ter que forçar as coisas, porque o contraste acabou por se impor por si mesmo…

Essa argumentação ainda colheria hoje?

Muito menos, com certeza. Freitas do Amaral aceitou com bastante fair play as regras do jogo democrático e continuou a fazer o seu percurso político, com coerência e manifesta isenção, no quadro da Constituição de Abril. Repare: o povo português está fortemente ligado ao 25 de Abril. Lembra-se como reagiram os jovens, que não conheceram Salazar nem Caetano, com tanta adesão, entusiasmo e espontaneidade, às comemorações dos vinte anos do 25 de Abril?

Seja: Freitas do Amaral era um “sincero democrata”, com um passado “inconveniente”. E Maria de Lourdes Pintasilgo?

Uma pessoa de grande generosidade, com uma posição muito emotiva de esquerda. Sempre tive por ela uma grande simpatia. Situa-se, porém, numa certa esquerda, vinda do progressismo católico, basista, espontaneísta. Ao princípio, surgiu como uma espécie de emanação do Presidente Eanes. Mas Eanes não foi suficientemente claro com a engenheira Pintasilgo. Deixou-a acreditar, até muito tarde, que poderia contar com o seu apoio, deixou encher o balão… Como candidata, Maria de Lourdes Pintasilgo chegou a ter sondagens excelentes! Mas quando Eanes e os comunistas, cujas bases também tocava emocionalmente, se afastaram da sua candidatura, ficou suspensa de um eleitorado muito mais flutuante e muito menos consistente. A sua candidatura foi intensamente corroída pelo candidato apoiado pelo PC — Salgado Zenha — e por mim próprio. Isto tomara-se já evidente quando chegámos aos debates, na televisão.

▲ "Maria de Lourdes Pintasilgo era uma pessoa de grande generosidade, com uma posição muito emotiva de esquerda"

ANTONIO COTRIM / LUSA

E Francisco Salgado Zenha?

É-me mais difícil falar do Zenha. Foi, para mim, o mais difícil dos meus rivais. Em primeiro lugar, tinha grandes apoios: do general Eanes — que, na altura, beneficiava de um certo prestígio nacional — e do seu partido, o PRD; dos militares de Abril; do PCP (antes e depois de fazer desistir o candidato comunista, Ângelo Veloso, a seu favor) e da máquina partidária, bem oleada, dos comunistas; e ainda de alguns socialistas, que representavam uma franja do eleitorado PS. Depois, Salgado Zenha era uma figura política e moral de um peso indiscutível. Felizmente, para mim, revelou-se um candidato impossível de “vender”, em termos eleitorais, por mais marketing a que se recorresse. Sarcástico, distante em relação às pessoas, falava num tom jurídico-abstracto, rigoroso mas seco, incapaz de suscitar grandes movimentos de entusiasmo afectivo ou de gerar uma cadeia de simpatias. Compreendi logo, nas suas primeiras deslocações, que a sua campanha — apesar de ter, ao seu serviço, duas potentes máquinas de propaganda — não tinha suficiente impacto. As máquinas eleitorais funcionavam, os contactos com a comunicação social eram excelentes, as pessoas, quando apareciam, eram bem enquadradas, os militantes faziam o que podiam, estando onde era suposto estarem… Mas não havia entusiasmo, o coração faltava, o povo não aderia. Tudo o que ultrapassasse as estruturas partidárias não estava lá. Fora dessa fronteira, Salgado Zenha não conseguia tocar os próprios eleitorados que, teoricamente, deveriam ser-lhe afectos. Não conquistava, por si, apoios.

Diz-me que Zenha não “colhia apoios fora da estrutura partidária”. Mas toda a primeira volta de Mário Soares ficou marcada pelo seu intimo “terror” em relação à candidatura de Zenha. O País iria assistir ao confronto de dois “irmãos inimigos”, e Mário Soares não sabia como lidar — política e psicologicamente — com isso. Como tal, recebeu sugestões para “levar Zenha a desistir da sua candidatura”. Era preciso chamar a “memória histórica do PS” e levá-la a Salgado Zenha para que ele desistisse. Sei que recusou sempre, com o argumento de que “Zenha jamais desistiria”.

Terror é uma palavra excessiva, para não dizer totalmente inadequada. Preocupação, sim. Zenha partia, teoricamente, com um grande avanço sobre mim. Não ignorava esse facto. Mas não tinha grande experiência de campanhas eleitorais. Era eu que as tinha feito todas. Essa era a minha vantagem. Estava consciente dela. Aliás, veio a revelar-se decisiva. Como amigo fraterno e de longos anos de Zenha, conhecia-o intimamente. Na sua indiscutível capacidade intelectual, na sua determinação e coragem, mas também nas suas fragilidades psicológicas. Não me era agradável abordar um debate com Francisco Zenha, dada a nossa velha irmandade política e pessoal. Como sabe, sou fiel às minhas amizades. Era algo que me custava e que, de certo modo, me inibia. Mas lá o tive que enfrentar… Quanto à possibilidade que diz me foi sugerida de o convencer a desistir, isso, realmente, nunca me passou pela cabeça. Conhecia suficientemente bem o Zenha para saber que isso era impossível. Uma vez tomada a decisão, nunca voltaria atrás.

Preparou à exaustão cada um dos debates televisivos ocorridos na RTP. Sujeitaram-no a mil perguntas “incómodas”, ouviu mil frases “desagradáveis”, fez trabalho de casa. Tinha a noção de que a televisão era determinante? Ou apenas uma parcela do possível contributo para a sua vitória?

Preparei-os, de facto, seriamente. Sabia que os debates televisivos eram importantes (todos o diziam!) e até podiam ser, eventualmente, decisivos. Fiz múltiplas sabatinas com a equipa do António Pedro de Vasconcelos, António Barreto, Pulido Valente e Alfredo Barroso, com o Joaquim Aguiar e também com os membros da Comissão Politica. Dependia um pouco das matérias. Nas questões económicas, preparei-me com o Vítor Constâncio, e com o José Amaral, para as questões europeias. Para as questões laborais, com o Torres Couto e o Vítor Ramalho; para a educação, com o Almeida Costa e com o Guilherme d’Oliveira Martins; ouvi muitas vezes o Jaime Gama, o Almeida Santos, o Vitorino, o Guterres, o Sampaio para os temas de política geral e constitucional. Pedi a todos que me fizessem perguntas e analisassem as respostas que eu ia dando. De cada vez, com dois ou três dias de antecedência, tivemos reuniões alargadas, numa espécie de sabatinas. Mas, no dia dos debates, ficava em casa — sempre sozinho — preparando os meus próprios esquemas. Guardo, aliás, as minhas notas de preparação para cada um dos debates em que participei. Estão hoje no arquivo da Fundação Mário Soares, onde em breve poderão ser consultados.

Que debate o preocupou mais? O que lhe exigiu previamente maior preparação?

Preparei-os todos com igual cuidado. O que mais me preocupou foi, obviamente, o debate com Zenha, em 2 de Janeiro de 86. Foi, também, o que mais me desgostou. Levei dois socos no estômago, à queima-roupa, e fui incapaz de reagir de imediato. Recordo-me que, subitamente, fiquei parado, sem reacção, estupefacto…

Revendo hoje essa histórica cassete de vídeo, fiquei com essa mesma sensação…

O primeiro soco ocorreu quando Zenha me disse, em tom agreste, que eu não pertencia à sua família. O segundo, levei-o quando afirmou que já não havia identidade, nem qualquer contacto possível entre nós. Foi muito duro e injusto comigo. Não fui capaz de lhe responder no mesmo tom. Tinha diante de mim um velho amigo, que continuava a estimar e a respeitar. Fiquei descontente comigo próprio, por não ter sido capaz de reagir. Quando saí do estúdio, estava convencido de que perdera o debate, por não ter respondido com a dureza e a agressividade que se impunham. Saí com essa convicção.

Curiosamente, verifiquei que a minha atitude, ao poupar Zenha, jogara, afinal, a meu favor. Considerou-se positivamente a minha contenção. O facto de não ter usado as mesmas armas, de não ter revelado hostilidade nem qualquer azedume, foi valorizado como um sinal a meu favor.

Salgado Zenha foi como uma lâmina para si. Quando Mário Soares o ouviu dizer-lhe que “o PS tinha um computador com informações sobre os seus militantes”, ficou paralisado. Foi um dos momentos mais tensos, senão o mais tenso, desse debate. Que temeu?

Não temi nada. Tinha a consciência completamente tranquila, a esse respeito. No meu tempo, nunca houve qualquer computador no partido. Fiquei apenas estupefacto! Como é que o Zenha podia dizer uma coisa daquelas, que sabia perfeitamente ser uma completa falsidade? O Zenha…?! A paixão política, às vezes, cega. Fiquei perplexo, desgostoso, sem entender. O curioso é que muitas pessoas, até militantes, acreditaram que era verdade. Acreditaram que havia um misterioso computador, nas mãos do António Campos, secretário para a organização, onde estavam informatizados todos os dados pessoais sobre cada militante do PS. Um plano tenebroso, digno de uma mentalidade estalinista, coisa de que o Zenha também me acusou (embora não no debate de que falamos). Imagine que, um ano depois, o António Campos foi procurado por um americano da IBM, julgo, que queria saber que espécie de computador utilizava ele e como processava as informações. Ficou espantado quando o Campos lhe revelou que não existia qualquer computador e que nunca soubera nada de computadores… As calúnias, por mais falsas e viscosas que sejam, fazem sempre algum caminho…

Como foi quando estiveram sozinhos, Mário Soares e Salgado Zenha, um com o outro, nessa noite, nas instalações da RTP?

Encontrámo-nos antes do debate, depois dele partimos logo. Cumprimentámo-nos com cordialidade, mas nunca estivemos sós. O Zenha estava com pessoas que eu conhecia bem, e por quem tinha estima: Mário Mesquita, João Soares Louro, não sei mais quem. Eu fui acompanhado pela minha filha Isabel, afilhada do Zenha, pelo Vasco Pulido Valente e pelo comandante Gomes Mota, julgo.

Disse-me que “não reagira” e ficara como que paralisado. Não era seu costume. Considera que pode ter sido a primeira vez que isso lhe ocorreu na sua vida política?

Quando, como se diz, me pisam os calos, realmente tenho por hábito responder sempre na mesma moeda. Se calhar, até, com excessiva vivacidade. Mas, logo a seguir, geralmente não penso mais nisso. Considero que liquidei a questão e sigo em frente. Não sou pessoa de rancores, nem de recalcamentos. Mas, aqui, o caso foi diferente: respondi a tudo, mas, quanto aos pontos referidos, fiquei paralisado. Não queria acreditar. Fiquei furioso e magoado. Mas, depois, como o resultado acabou por ser positivo para mim, no dizer de todos, resolvi não pensar mais nisso.

Mas diz quem o conhece que jamais esquece…

Não é exacto. Não sou rancoroso, nem dado a ressentimentos. O passado é o passado. Mas tenho boa memória. Contudo, em relação a críticas que me fazem, têm sido tantas e tão variadas que, frequentemente, esqueço quem mas fez. A minha mulher, às vezes, ouvindo-me falar, com entusiasmo, deste ou daquele, pergunta-me: “Mas tu não te lembras do que ele disse de ti?” (tem uma memória de elefante!). Eu, por graça, costumo responder-lhe: “Se fosse a cortar relações com quem, por uma razão ou por outra, por estar muito à esquerda ou por estar muito à direita, por pensar que eu fazia o jogo dos americanos ou dos soviéticos, disse alguma vez mal de mim, tinha já de estar de relações cortadas com meio mundo…”

Recordemos os outros dois debates. Sentou-se diante de Maria de Lourdes Pintasilgo no dia 20 de Dezembro de 1985, tendo sido este, aliás, o primeiro dos quatro debates em que participou. Tinham-lhe sugerido que tratasse Lourdes Pintasilgo com “condescendência”. Recordo-lhe que apelidou o seu projecto de “vago, confuso e ingénuo”, que a classificou como portadora de “ilusões líricas” e a acusou de ignorar “os mecanismos do sistema”. E que avisou a candidata de que “as pratas e os castiçais” voariam de Portugal— no dia seguinte —, se ela fosse eleita…

Sempre tive muita simpatia por Maria de Lourdes Pintasilgo. Conheci-a logo no I Governo Provisório, após o 25 de Abril, e fomos colegas, sentados lado a lado, no Conselho de Ministros. É uma pessoa generosa, por quem tenho estima e respeito. Como candidata, fez um trabalho de animação popular, por todo o País, incansável. Nesse debate, naturalmente, cada um esgrimiu com as armas que tinha. É a regra do jogo…

Finalmente, no dia 9 de Janeiro de 1986, foi Freitas do Amaral quem esteve diante de si na RTP. Era o último debate da primeira volta das eleições, e tudo mudava: não se tratava de esgrimir à esquerda, mas de combater a direita. Que retém deste duelo?

Foi um debate que, para mim, tinha de ser conduzido com muito cuidado. Porque, então, o que me interessava era passar à segunda volta. Para tanto, não podia afugentar os votos do centro, nem mesmo alguns da direita, de gente que pretendia barrar o caminho aos comunistas e, portanto, ao Zenha. Esses, por razões meramente tácticas, estariam dispostos a votar em mim à primeira volta, embora votassem em Freitas à segunda. Como, aliás, aconteceu numa percentagem de 2 a 3%…

[Veja aqui um excerto do debate entre Mário Soares e Freitas do Amaral na primeira volta, moderado por Miguel Sousa Tavares]

https://www.youtube.com/watch?v=vYaVaBZ-6Fg

Concretizara três debates televisivos contra os seus três adversários. Entretanto, como olhava o evoluir de cada uma dessas candidaturas? Freitas do Amaral movera-se em crescendo até ao dia 26 de Janeiro. A campanha de Salgado Zenha parecia estar em banho-maria, apesar dos apoios eanista e comunista. E Lourdes Pintasilgo, que começara alto, com apoios e força, ia descendo à medida que os dias passavam.

Durante a primeira volta, não me ocupei de Freitas do Amaral. Nem ele de mim, infelizmente…

Hoje, tem-se por certo que, justamente, Freitas do Amaral cometeu um terrível erro político ao agir dessa forma em relação a Mário Soares…

Não sei se foi ou não erro. Se ele se tem ocupado da minha candidatura, ter-me-ia, porventura, dado ainda mais força. Mas eu, é certo, não me ocupei da sua campanha. À direita, havia um certo medo da engenheira Pintasilgo — em virtude do esquerdismo difuso que envolvia a sua candidatura — e um receio ainda maior face a Salgado Zenha, solidamente enquadrado, como estava, pela militância comunista. De mim, felizmente, era uma das minhas vantagens, ninguém tinha medo. Toda a gente sabia quem era, o que queria e os apoios que tinha. Dava segurança. Havia mesmo gente de direita que dizia que, se o Soares ganhasse, “não seria uma tragédia”! O que julgava necessário era barrar o caminho à Pintasilgo — cuja candidatura era uma nebulosa um pouco inquietante — e, sobretudo, ao Zenha, por detrás do qual estava, firme e organizado, o Partido Comunista…

Houve estrategas que, à direita, sustentaram o contrário disso: era preciso travar Mário Soares e pôr Salgado Zenha na segunda volta, porque, nesse cenário, Freitas sairia vencedor…

É possível que houvesse os dois pontos de vista. A verdade é que eu senti que a direita não me atacou, quase nada, durante as semanas da primeira volta. Eu também pouco ou nada me ocupei dela. Todo o meu esforço político consistiu em procurar ultrapassar os meus dois rivais à esquerda. O objectivo prioritário era só um: passar à segunda volta. Houve um momento em que as coisas se apresentaram mais difíceis e me preocupei: quando soube que a candidatura de Zenha fazia grandes diligências junto de Lourdes Pintasilgo, para ela desistir. Começou a haver uma série de contactos também entre as nossas duas candidaturas. Se essa possibilidade se tivesse concretizado, poderia ter sido mais difícil, para mim, ainda que os sete por cento da Pintasilgo talvez não viessem a ser todos contabilizados pelo Zenha. Muita gente que estava com Lourdes Pintasilgo pertencia, genuinamente, à esquerda anti-PC e, por isso, nunca aceitaria votar num candidato enquadrado pelos comunistas. Além disso, houve também muita gente na esquerda que considerou moralmente pouco edificante que o Zenha, com a ligação afectiva que se sabia existir, desde há muito, entre nós — e que ele tinha com o PS —, aceitasse ter-se apresentado contra mim, sabendo ser eu o candidato oficial do PS. Por tudo isto, mesmo que a engenheira Pintasilgo tivesse desistido — e não o fez, o que só mostra a sua têmpera de lutadora e reforçou a sua honorabilidade —, estou convicto de que seria ainda eu a passar à segunda volta. Mas seria, porventura, mais resvés…

Uma das razões por que não houve desistência foi porque o MASP tomou os seus cuidados para que Lourdes Pintasilgo seguisse até ao fim com a sua candidatura. Mário Soares não estava nada seguro dessa aritmética, nem do alcance desses sentimentos “genuinamente” anti-PC do eleitorado de Lourdes Pintasilgol Tanto que houve alguns encontros entre Joaquim Aguiar — da sua candidatura — com Eduardo Prado Coelho — da candidatura de Pintasilgo. Aguiar ia fazendo “discretas alusões”, de modo a tentar assegurar que a candidata Maria de Lourdes Pintasilgo prosseguisse até ao fim. Para si, era muito conveniente que fosse…

Esses contactos — e ainda os que ocorreram entre Gomes Mota e o major Rodrigo Sousa e Castro — não denotam que eu desconfiasse dos meus cálculos aritméticos, mas apenas que pensava, como penso, que “o seguro morreu de velho”… Não há dúvida que a manutenção da candidatura de Maria de Lourdes Pintasilgo, até ao fim, me beneficiou indirectamente.

Falemos então, agora, da célebre história da Marinha Grande, ocorrida em meados de Janeiro. Uma espécie de sorte grande?

Nesse dia, 15 de Janeiro, estávamos no distrito de Leiria. Passei por vários concelhos, onde fui quase sempre bem recebido. Na Nazaré — como sempre me acontecera até aí —, houve uma verdadeira apoteose feita pelas peixeiras e pelo povo mais humilde da terra. Depois do almoço, estava previsto que seguíssemos até à Marinha Grande. Como me sentia muito cansado, meti-me no carro e adormeci. Vinha a dormir regaladamente quando, de súbito, toda a caravana parou. Acordei estremunhado. Um militante do MASP, enfermeiro na Marinha Grande, viera ao nosso encontro, apresentando-se ferido e com o automóvel amolgado, o que acontecera quando tentava fazer propaganda da minha chegada. Fora brutalmente espancado, chamaram-lhe provocador e gritaram-lhe: “Se o Mário Soares entra na Marinha Grande, será morto!” Um homem como eu, diziam, que havia “feito tanto mal à Marinha Grande e à sua indústria” — no Governo do Bloco Central, houve realmente problemas sérios em várias fábricas — não podia entrar na terra. Perante tanta agressividade, o nosso amigo enfermeiro assustara-se e viera ao nosso encontro pedir-nos que desviássemos a caravana. “Seria uma desgraça — insistia — se avançássemos.” Mandei seguir em frente, sem hesitações. Era o que faltava que não pudesse circular livremente em Portugal! Poucos quilómetros depois, era já quase noite, chegámos ao centro da vila. Deparei com um ajuntamento considerável, gente vestida predominantemente de negro empunhando as bandeiras pretas da fome. Uma multidão vociferante, fazendo uma barreira em frente aos portões da fábrica dos Irmãos Stephen, onde eu deveria entrar e onde, felizmente, já se encontravam as câmaras da televisão…

Felizmente…

O meu automóvel era o da frente, mandei parar a caravana. Sem sequer esperar que parassem os outros carros, que seguiam atrás de mim, saí do carro e avancei, directamente, para aquela gente. Começaram a gritar contra mim, e eu respondia-lhes do mesmo modo. À medida que avançava, porém, foram-se calando, abriram alas para eu passar e, logo a seguir, juntaram-se de novo para obstruir a passagem dos meus apoiantes que vinham na caravana. Depois de passar, fiquei quase totalmente isolado, só com as três ou quatro pessoas que seguiam comigo desde o início — um deles o chefe Paulo, da minha segurança — e que tinham também conseguido furar a multidão, atrás de mim. Então, alguns manifestantes da pesada começaram a malhar em nós, deram-me um soco nas costas, um outro tentou dar-me uma paulada, que acabou por acertar, com violência, na cabeça do chefe Paulo. Gerou-se um momento de pânico, surgiram encontrões de todos os lados, e cada um começou a defender-se como podia para romper até aos portões. O facto é que forçámos a entrada, e os portões abriram-se. Consegui passar na altura em que a televisão — que se encontrava dentro da fábrica — estava já com as suas câmaras a filmar a cena. Entrevistaram-me ali mesmo, in loco, ao vivo, e essas imagens foram vistas em todos os telejornais. Todo o país me ouviu, aos gritos, com o chefe Paulo a sangrar copiosamente, berrando que a fábrica não era dos comunistas, nem de Moscovo! Que vencera uma vez os comunistas e ia vencê-los de novo. Que Portugal era uma terra de liberdade e, portanto, tinha todo o direito de circular, como entendesse, na Marinha Grande!

Foi o melhor que lhe poderia ter acontecido?

Visto a posteriori… Não no momento dos acontecimentos! Mas deu, de facto, um novo impulso à minha candidatura. Quando, finalmente, saímos da fábrica, tratados os feridos, partimos para Leiria. Parámos para recompor a caravana, uns quilómetros adiante. Os meus apoiantes estavam dispersos, e a caravana desorganizada. Quando chegámos a Leiria, passava bastante das oito horas da noite, deparámos com uma multidão entusiástica e vitoriosa, à nossa espera. Os telejornais já tinham ido para o país. O comício em Leiria foi apoteótico! A partir daí, é certo, a campanha nunca mais deixou de subir…

Foi “um novo impulso”, e a sua campanha não mais “deixou de subir”. Ainda hoje se sustenta, nalguns meios politicos, que, por detrás desse incidente, terá havido a ajuda de uma “mão” socialista a provocá-lo.

Isso é uma perfeita infâmia. Nem os responsáveis comunistas jamais o sugeriram. Aliás, pediram-me desculpas públicas, afirmando que se tratou de uma reacção de ânimos exaltados, pelas dificuldades em que viviam, à revelia da direcção do PCP.

Mas como justifica um erro tão crasso da parte dos comunistas?

Porventura, terão querido apenas atemorizar-me, convencidos de que eu desistiria de passar pela Marinha Grande, como sucedeu com o Prof. Freitas do Amaral, alguns dias depois. Nunca mediram as consequências nacionais do seu acto. É, de resto, difícil conter uma multidão em fúria, aquecida ao rubro. Depois, foram os primeiros a compreender o alcance daquele erro — e a apresentar desculpas. Terão querido, talvez, apenas inibir-me, sem admitir que eu fosse capaz de avançar mesmo…

Não faz muito sentido. Os comunistas conheciam bem as características e a idiossincrasia de Mário Soares…

Deviam conhecer-me, com efeito. Mas a verdade é que os factos se passaram como eu os descrevi. Houve uma incapacidade de previsão ou, então, alguns activistas terão ido mais longe ou escaparam ao controlo da direcção. De tal forma, julgo que, ainda nessa própria noite, a direcção do PC foi à televisão — salvo erro, foi o próprio Octávio Pato — esclarecer que o partido não se solidarizava com os acontecimentos dessa tarde.

Na sua opinião, O PCP estava ao corrente das intenções dos seus militantes da Marinha Grande?

Não quero fazer processos de intenção. A direcção saberia, certamente, que estava programada uma manifestação. Mas tenho dúvidas e não posso, obviamente, afirmar-lhe que soubesse que o seu objectivo era espancar-me. A verdade, porém, é que foi o que aconteceu!

▲ "Na campanha de Freitas do Amaral terá havido um momento de euforia em que me minimizaram como candidato. Cometeram o erro do triunfalismo"

ANTÓNIO COTRIM / LUSA

Com que sentimento viveu os dias que antecederam os resultados da primeira volta?

Com o sentimento crescente de que ganhava…

Dr. Soares, há muitos testemunhos de que, justamente, temia não passar da primeira volta… Que se afligiu e que temeu. Viu, por mais de uma vez, as coisas muito mal paradas… Embora exteriormente mostrasse optimismo e confiança, no seu íntimo receava não passar da primeira volta!

Desculpará, Maria João, mas você faz afirmações como se tivesse confidentes que lhe revelaram os meus estados de alma. Não acha isso pretensão a mais? Aliás, devia já saber que sou pouco atreito a tais estados de alma e ainda menos a revelá-los a amigos… Nos últimos dias da campanha, tinha a ideia de que ganharia. Ou essa esperança consistente. Sabia que tinha uma relação afectiva privilegiada com o povo português — aliás, tive-a desde que cheguei a Portugal, em Abril de 74 — e que ela viria ao de cima, na altura própria. Estive sempre convencido disso.

Uma relação feita de quê?

De confiança, de afecto, de simpatia, apesar das discordâncias ideológicas. Será, porventura, o olhar, a maneira de ser e de falar, a espontaneidade, a sinceridade. Tenho-me muitas vezes interrogado sobre isso. Não sei… Sou afectivo, espontâneo, caloroso, atento às pessoas, sincero. As pessoas sentem isso e, em geral, gostam de mim. Talvez me fique mal dizer-lhe isto assim. Mas é o que penso.

Acha que as pessoas o acham sincero?

Estou absolutamente convencido disso. E têm razões para achar, porque sou sincero, às vezes excessivamente, e mais: autêntico. Vem-me à cara o que penso, se estou alegre ou triste, bem disposto ou colérico. Não sei mentir, nem disfarçar. Tenho, aliás, o culto da verdade. Odeio a hipocrisia.

A sua mulher, Maria de Jesus Barroso, fez uma campanha autónoma da sua. Porquê?

Fez e muito boa. Não foi uma ideia minha, nem da minha mulher. Foi uma proposta que nasceu no MASP. Considerou-se que, se a Maria de Jesus só andasse ao meu lado, se duplicavam as campanhas e estaria a ser desaproveitada. A minha mulher fez uma excelente campanha, percorreu uma grande parte do País e esteve também nos Açores e na Madeira, onde eu próprio não estive.

Sem a colaboração da sua mulher, teria sido mais dificil? A Maria de Jesus ajudou-o a ganhar?

Ajudou-me imenso, indiscutivelmente. É voz corrente que assim foi, e é também a minha opinião. Aliás, tem muito jeito para fazer campanha: não foi a primeira vez que o fez! Fala muito bem, com simplicidade, e toca muito as pessoas. Sobretudo as mulheres.

Os seus filhos também colaboraram politicamente consigo…

O meu filho João ocupou-se do MASP Jovem e de várias iniciativas culturais no Espaço Saldanha. A Isabel tomou algumas iniciativas que resultaram excelentemente. Recordo-me do leilão de obras de arte, onde se leiloaram muitíssimos quadros dos nossos melhores pintores. Foi uma iniciativa que teve um duplo efeito: conseguiram-se fundos importantes para a candidatura e, ao mesmo tempo, deu ensejo a que muitos artistas dessem um sinal público de que estavam comigo.

Em que termos abordavam a campanha em sua casa?

Trabalhávamos muito, cada um para seu lado, víamo-nos pouco. Nunca havia tempo para grandes conversas. Cada um de nós estava muito empenhado no que fazia, e, quando trocávamos impressões, havia o sentimento partilhado de que a campanha estava a ganhar uma nova dinâmica, cada dia, e que, portanto, como me disse o Mitterrand, c’ était faisable. E foi!

Voltemos ao financiamento: o dinheiro foi um problema?

As campanhas são sempre caríssimas. Por outro lado, o MASP não nadava em dinheiro. O Menano do Amaral, pela parte do PS, o Gomes Mota e o Carlos Monjardino, pelos independentes, orientaram toda a parte administrativa e financeira da campanha. Granjearam apoios muito diversos. Não tivemos largueza (nada de comparável ao que gastou, julgo, Freitas do Amaral), mas também não tivemos grandes sustos. Chegou-se ao final com as contas mais ou menos equilibradas. Se eu tenho perdido, talvez tivéssemos deparado com algum deficit; como ganhei, isso não ocorreu…

De onde é que veio, exactamente, esse apoio financeiro?

De contribuições individuais e de empresas. Sempre nacionais. Só por excepção, raríssima, terá havido qualquer contributo de partidos socialistas europeus, insignificantes, de resto.

Também, ainda a propósito da questão financeira: é tido como certo que a candidatura de Maria de Lourdes Pintasilgo pediu uma ajuda financeira à candidatura de Mário Soares. Curiosamente, ainda hoje, as informações se dividem entre os que afirmam que o MASP ajudou Lourdes Pintasilgo e os que negam tal apoio. Onde está a verdade?

Não tenho conhecimento de qualquer ajuda financeira à candidatura de Maria de Lourdes Pintasilgo. De resto, não faria sentido. Eram candidaturas rivais.

No domingo, 26 de Janeiro de 1986, após ter votado, dirigiu-se, pela hora do almoço, à sede da sua candidatura, no Saldanha, onde se encontrou com António Barreto e Alfredo Barroso. À volta da grande mesa, na sala onde reunia a Comissão Politica, foram redigidos dois textos: um consagrava um cenário de derrota, o outro contemplava a eventualidade da vitória. Mário Soares meteu-os no bolso do casaco e, à despedida, disse apenas: “Logo ànoite, saberemos onde estamos.” Que pensou ao longo desse dia? Como o viveu?

Devo dizer-lhe que não me lembro desse encontro que refere e dos dois textos redigidos. Não nego, contudo, que isso tivesse acontecido. Se lhe disseram… Lembro-me de duas coisas, porém: que redigi, de facto, dois textos, pelo meu punho e sem consultar ninguém, antes de conhecer os resultados da segunda volta, no próprio dia das eleições; e que, na primeira volta, estava perfeitamente convencido de que passaria à segunda, isto é, que ganharia à esquerda.

Pela hora do jantar desse domingo, 26 de Janeiro, a ATP anunciava que, quinze dias depois, Mário Soares disputaria a segunda volta das presidenciais contra Freitas do Amaral. A sua passagem à segunda volta das eleições consubstanciava a vitória da esquerda democrática sobre as duas outras esquerdas. Mário Soares “leu” essa vitória como uma espécie de continuação do combate da CEUD contra a CDE, em 1969, ou das lutas que travara em 1975? Isto é, o dia 26 de Janeiro foi mais uma etapa no entendimento que tinha do seu posicionamento político e do seu lugar na sociedade portuguesa, na Europa, no Mundo?

Se quiser, foi. Tudo isso tem lógica e corresponde à verdade. Mas, nessa hora de alegria, incontestavelmente, mais do que pensar na CEUD ou nas lutas de 1975 (que representavam o passado), estava voltado para o futuro e a pensar como iria fazer para conseguir vencer a segunda volta. As perspectivas não se apresentavam nada animadoras. Como fazer o pleno da esquerda, na segunda volta, sem perder o centro? Essa era, então, a grande incógnita, o maior motivo de preocupação. A Maria de Lourdes veio por ali abaixo e parou nos 7%. Zenha teve menos quatro pontos do que eu — mais ou menos 20% contra 24% — e Freitas do Amaral, 46%. Quando apreciei estes resultados, pensei que Freitas fora até ao seu limite e que, portanto, lhe era difícil, senão impossível, subir mais. Mas a grande dúvida era saber se o PC ia ou não fazer o volte-face. Eu próprio duvidava disso. Mas excluí, ab initio, qualquer compromisso, negociação ou cedência. Mantinha a esperança de que, fosse como fosse, o eleitorado comunista, na sua esmagadora maioria, votaria em mim, na segunda volta. Não tinha outro jeito. Convenci-me, por isso, que tinha grandes possibilidades de sair vencedor.

Logo nessa noite?

Sim. Por isso parti, sem perda de tempo, com uma imensa energia e determinação, para a segunda volta, embora, logo de início, me tivesse surpreendido o dinamismo e o entusiasmo que reinavam na campanha de Freitas do Amaral. Havia muita, muita juventude, muita actividade. A dinâmica era cada dia mais impressionante. Mesmo assim, nunca desanimei, nem me convenci de que perderia.

Mas, pelo sim pelo não, julgo que terá tentado que um jornal internacional publicasse um artigo “incómodo” — e, em parte, “inventado” — sobre Diogo Freitas do Amaral. Porque é que esse artigo não viu a luz do dia? Que se passou?

Não sei a que artigo se refere. De qualquer modo, isso é falso. Nunca me passaria pela cabeça “inventar” artigos fabricados contra um adversário político. Acha-me capaz de uma indignidade dessas?

Na primeira volta, jogara-se com menos certezas e menos esperanças. Agora, o risco era alto, e a tensão subia. Passou-se a argumentar com os dados e as bases colhidas na primeira volta. A estratégia mudou. Logo na noite da primeira volta, o discurso teve inflexões. E, no dia seguinte de manhã, “o povo de esquerda” fazia a sua triunfal entrada em cena. Pergunto: na segunda volta, houve acordo entre todos os membros da sua comissão política?

Acordo sobre o quê e em relação a quem? A Comissão Política reunia regularmente, todas as semanas, durante a campanha propriamente dita com menor regularidade. Discutíamos tudo, livremente, e cada um dava a sua opinião como entendia. Obviamente, havia pontos de vista que, por vezes, não eram concordantes. Nesse caso, eu decidia, e todos compreendiam muito bem que não podia ser de outra maneira, uma vez que eu era o candidato. Aliás, a responsabilidade era inteiramente minha, e nunca me desculpei ou escondi atrás da Comissão Política.

Sabia que a campanha de Freitas do Amaral possuía força política, dinamismo e fazia a união da direita. Temeu o pior. Os tempos de antena radicalizaram-se ainda mais. Recordo-lhe que, na recta final das eleições, a equipa do audiovisual viajou, uma noite, até Palmela — onde se encontrava — com um aparelho de vídeo numa mão e uma cassete na outra. Pretendiam mostrar-lhe os últimos tempos de antena da sua campanha. Apesar de serem duas horas da manhã e de estar extenuado, Mário Soares ficou eufórico: “Isto é fortíssimo.” Era fortíssimo!

Mas que conclusões tira você daí?…

Nenhumas, estou a rever a matéria…

Naturalmente, à medida que a campanha foi avançando, o combate agudizou-se. É sempre assim, sobretudo quando se trata de eleições muito renhidas, como era o caso. Freitas também redobrou de intensidade nas críticas. Mas, na sua campanha, terá havido um momento de euforia em que me minimizaram como candidato. Cometeram o erro do triunfalismo. Lembra-se quando Proença de Carvalho me pediu, publicamente, para “desistir e poupar ao País o incómodo de uma campanha inútil”, porque a vitória de Freitas era, segundo ele, certa e irreversível? O que quero dizer é que, de parte a parte, houve exageros. Há uma coisa que lhe posso, entretanto, assegurar: Freitas do Amaral poderá ter feito o pleno da direita, mas abandonou-me uma parte significativa do centro. Sem isso, não poderia ter ganho. A minha proeza, se quiser, em termos de sociologia eleitoral, foi que eu, sim, fiz o pleno da esquerda, sem ter alienado o centro. Foi com isso que os estrategas da candidatura de Freitas do Amaral nunca contaram.

Após a primeira volta, os comunistas anunciaram a realização de um Congresso para analisar a situação eleitoral. Foi o XI Congresso Extraordinário, ocorreu no dia 2 de Fevereiro, e foi lá que Álvaro Cunhal produziu a sua celebérrima recomendação, perante os seus pares, sentados no Pavilhão da Académica da Amadora: “Se for caso disso, não leiam o nome de Soares, não olhem para o seu retrato. Marquem a cruz do voto no quadrado que está à frente desse nome…” Apesar de o Comité Central ter votado dividido, apesar de rompida a unanimidade, vencera a unidade: Mário Soares podia contar com o apoio comunista à sua candidatura. O PCP dava-lhe os seus votos. Como reagiu?

Sublinho: o PCP resolveu recomendar o voto em mim, sem eu lhe ter dado ou prometido nada em troca. Quando preconizei esta estratégia, muitos amigos meus manifestaram-se cépticos. Mas eu estava absolutamente convencido de que o PCP não tinha alternativa: porque não queria correr o risco de o eleitorado comunista votar contra as orientações do partido (como antes sucedera algumas vezes); nem o risco político de a esquerda vir a perder, e o PC ficar responsabilizado publicamente por essa tremenda derrota. Esta era a minha profunda convicção. Corri, portanto, um risco calculado: se o PCP não tem recomendado o voto em mim — e feito campanha activa para que ninguém se abstivesse — é provável que tivesse grandes dificuldades para vencer. Mas essa preocupação desapareceu quando a direcção do PCP divulgou o resultado do Congresso, reunido especialmente para o efeito, sublinhe-se de novo. Como reagi? Fiquei radiante, obviamente. Mas não fiz qualquer agradecimento. Sabia muito bem que o PCP não fizera isso pelos meus lindos olhos, mas por considerar ser — como dizem — “uma necessidade objectiva”.

▲ "Se o PCP não tem recomendado o voto em mim — e feito campanha activa para que ninguém se abstivesse — é provável que tivesse grandes dificuldades para vencer"

Fernando Farinha

Está bem. Mas que se passou, afinal, nos bastidores, entre o MASP e o PCP? Que contactos? Quem viu quem? Octávio Pato voltou a sua casa?

Octávio Pato não voltou nada a minha casa. Não houve contactos de bastidores, o que não exclui, obviamente, ter havido, entre elementos do MASP e do PCP, conversas eventuais sobre a campanha. Sem mais. Nem sequer era necessário haver contactos, as condições objectivas criadas comandavam a conjuntura…

Jorge Sampaio recorda, hoje, que Mário Soares lhe pediu que o acompanhasse — na campanha da segunda volta — por terras do Alentejo. Porquê Jorge Sampaio? Porque o seu passado e as suas opções políticas o recomendavam para essa tarefa?

Jorge Sampaio fez, nas duas voltas, uma campanha esforçada, empenhadíssima, sem falhas. Foi a todo o lugar onde foi solicitado, com exemplar disciplina. Acompanhou-me várias vezes, em Lisboa designadamente. Também ao Alentejo. Porque não? Não queira ver intuitos escondidos no que sempre foi transparente.

Era, porventura, a primeira vez que Jorge Sampaio estava politicamente, de forma clara e inequívoca, ao seu lado e do “seu lado”?

Não foi nada a primeira vez. Desde que aderiu ao PS, sempre esteve ao meu lado, excepto quando se deu a ruptura do chamado ex-Secretariado. Manifestou-se muito cedo a favor da minha candidatura. Por isso o convidei para a Comissão Política, onde realizou um trabalho muito útil, extremamente atento e eficaz. Não creio que se tratasse de uma opção táctica, mas sim estratégica, de fundo e absolutamente sincera.

Alguns membros da Comissão Política do MASP encontravam-se com elementos da candidatura de Lourdes Pintasilgo. Decidiu-se que alguns deles tomariam parte, na segunda volta, nos tempos de antena de Mário Soares, o que veio a ocorrer, por exemplo, com Eduardo Prado Coelho e Eduardo Lourenço. E Mário Soares? Falou alguma vez com Lourdes Pintasilgo?

Não falei com Maria de Lourdes Pintasilgo. Nem era necessário. Depois da primeira volta, as duas outras candidaturas apelaram ao voto em mim. Fizeram-no os próprios candidatos. E houve apoiantes de ambos os candidatos que se dispuseram a fazer campanha por mim: foi o caso dos citados, particularmente importante, e de outros mais. Foi a solidariedade de esquerda que funcionou em pleno.

Do lado de Zenha, é verdade, repetiu-se o cenário, embora este candidato tivesse muito depressa apelado ao voto na sua candidatura. Alguns dos apoiantes de Salgado Zenha, como Mário Barradas, participaram também na sua campanha televisiva. Viu Zenha nessa altura?

Também não vi. Note: logo a seguir a serem conhecidos os resultados da primeira volta, parti, sem perda de um minuto, para a nova — e decisiva — campanha. Voltei a percorrer todo o País. Não tive, por isso, muito tempo para encontros bilaterais…

No dia 4 de Fevereiro, sentou-se pela segunda vez diante de Freitas do Amaral, perante as câmaras da TV. Durante uma hora e trinta, o País assistiu a um massacre.

Exagera. Não se tratou de um massacre. Foi um debate vivo, que me correu bem e que não teve grandes dificuldades para mim. Coloquei-me, desde o começo, em situação de ser eu a conduzir o debate, o que aconteceu durante todo o tempo. Tinha uma série de ideias na cabeça muito claras e que pretendia fazer passar, como fiz. Não tive nenhuma dificuldade no diálogo com Freitas do Amaral. Olhou sempre para mim, desde o início da revolução, com um misto de respeito e de simpatia. Claro que, no debate, procurou não mostrar essa posição, mas, apesar disso, resultou essa impressão como subjacente. Foi talvez até um pouco agressivo, enumerando várias críticas, contra mim, quase sempre incidentes sobre o Governo do Bloco Central, a que eu fui respondendo com facilidade. Mas fui eu que estive quase todo o tempo ao ataque, isso reconheço. Quando terminou, percebi que vencera claramente o confronto.

Falemos com algum detalhe desse duelo histórico. A que se referia exactamente Mário Soares quando acusou Freitas do Amaral de “ir expor o País a grandes riscos”, caso fosse eleito?

É simples: num confronto direita-esquerda, como o que ocorria, era fácil enfatizar os perigos que correria o País, de regresso ao passado, se a direita ganhasse. Foi um apelo subliminar à memória histórica do País, que resultou em cheio. Talvez fosse um pouco injusto em relação, precisamente, a Freitas do Amaral — reconheço –, mas à la guerre comme à la guerre…

Freitas do Amaral disse-me, por mais de uma vez, não ser aquela uma “eleição ideológica” e acrescentando que “nada tinha a ver com termos dessa divisão”. Tratou-se, ou não, de uma eleição “ideológica”?

Em tais matérias, é difícil definir onde começa e onde pára a ideologia. É incontestável que, na segunda volta das presidenciais, houve uma clivagem entre direita e esquerda, conceitos que são essencialmente ideológicos. Por outro lado, para além das pessoas e das mentalidades dos dois candidatos — de Freitas do Amaral e de mim próprio, pessoas moderadas e razoáveis –, havia os apoiantes, os entusiasmos e todo o envolvimento das duas candidaturas. O País, subitamente, surgiu, aos olhos dos observadores, como se estivesse dividido ao meio, entre direita e esquerda, e essa divisão — real ou aparente — era de base sociológica e também entendida em termos fortemente ideológicos. Isso é incontestável.

O tom, usado por si durante essas duas — inesquecíveis — horas, foi de puro “assassínio”. Mas as opiniões dividiram-se na sua entourage: uns consideraram que Soares ganhara “ali” as eleições; outros, pelo contrário, não apreciaram nem a forma, nem o fundo da sua prestação televisiva, entendendo que essa prestação lhe fez perder votos. Qual é a sua própria opinião? Ganhou as eleições naquela noite de 4 de Fevereiro de 1986?

“Assassínio” — desculpará — parece-me um termo absolutamente despropositado. Há que ver as coisas com distância e com bom senso. Repare: a minha campanha estava já a ter uma dinâmica de vitória no terreno quando se deu o debate. Tinha percorrido cada aldeia de cada concelho, em caravanas infindáveis, tinha realizado comícios e encontros fora dos programas, encontrado milhares de pessoas que, inesperadamente, vinham ter comigo! Houve um entusiasmo e uma polarização extraordinários…

[Veja aqui um excerto do debate entre Mário Soares e Freitas do Amaral, na segunda volta das presidenciais, moderado por Miguel Sousa Tavares e Margarida Marante]

https://www.youtube.com/watch?v=oA_d8aP796w

Mas, do outro lado, também…

O País dividiu-se em duas metades. No final do debate, em 4 de Fevereiro, achei que tinha ganho, mas não fiquei triunfalista. No Porto, no último comício que fizemos, tive, aí sim, a certeza de que ganharia. Voltei para Lisboa e passei esse fim-de-semana em casa, tranquilamente, a dormir e a descansar. Vinha totalmente exausto. No domingo almocei bem, dormi uma grande sesta e, quando me levantei, deveriam ser aí umas quatro, cinco horas, encerrei-me no meu escritório e redigi dois textos, como lhe referi já: um para a hipótese de ganhar; outro, para o caso de ser derrotado. Escrevi, primeiro, o da derrota…

É supersticioso?

Não. Nada. Como racionalista que me prezo de ser, reajo sempre contra as superstições. Desde muito novo.

Quem lhe telefonou primeiro?

O comandante Gomes Mota. Disse-me que tínhamos ganho, embora me tivesse dado uma percentagem mais alta do que a que se veio a verificar. A televisão também falava na minha vitória. Mas não quis deitar foguetes antes do tempo. Disse à Maria de Jesus, aos meus filhos e ao comandante — director da campanha, esforçadíssimo e admirável de dedicação — que só sairia quando tivesse a certeza da vitória. Fiquei por casa com a família, à espera, a ver a televisão. Apareceu o meu vizinho e amigo José Manuel Galvão Teles, que vive no andar por cima do meu. Ele, a mulher e os filhos desceram para nos fazer companhia. Ao jantar, apareceram os meus sobrinhos, Mário e Alfredo. E, de súbito, houve um momento difícil, quando a televisão noticiou que a minha percentagem começara a descer, e a de Freitas do Amaral a subir. Entretanto, surgira também um técnico espanhol da candidatura de Freitas a jurar a pés juntos que o vencedor seria Freitas do Amaral. Nessa altura, Gomes Mota voltou a telefonar-me, preocupado: “As coisas estavam a ficar tremi-

das”. Os nossos próprios técnicos estavam menos afirmativos e optimistas. Houve uma meia hora de hesitação…

E de aflição, seguramente. Que fez?

Esperei. Só saí quando me deram a certeza de que a minha votação ultrapassava a de Freitas do Amaral. Perto das dez horas, meti-me no carro e fui para o Espaço Valbom, onde já fui recebido em delírio. Dali, segui para o Saldanha. A praça estava quase cheia. Foi lá que fiz o meu primeiro discurso como Presidente eleito. “Não há maioria presidencial”, proclamei. Não era fácil fazê-lo — observo-lhe perante aquela multidão em delírio, desejosa de ouvir exactamente o contrário. Considero que esse gesto foi dos mais corajosos e importantes que tomei na minha vida política. Fi-lo, uma vez mais, sem consultar ninguém. Em consciência, reflectidamente. Sabia que Portugal estava dividido em dois e que se corria o risco de uma confrontação generalizada no Pais. A própria declaração de Cavaco Silva, nessa noite, foi muito infeliz: falou em “desacatos”, sugeriu que poderia haver alterações da ordem pública… Entendi-a como uma reacção de medo. Do meu lado, haveria muita gente que entendia a minha vitória como uma desforra: “É agora, vamos a eles!” É esse tipo de reacções, de um lado e de outro, que conduz a situações dificílimas de controlar. Resolvi cortar o mal pela raiz, na minha primeira intervenção como Presidente eleito. Como Presidente de todos os portugueses, que entendia dever ser, considerei que se esgotara, no momento da minha eleição, a maioria política que acabava de me eleger. As minhas palavras foram um balde de água fria. Se tenho esperado algum tempo, talvez já não tivesse ambiente para as proferir. Na minha candidatura, havia quem defendesse que eu deveria fazer o mesmo que Mitterrand: dissolver o Parlamento e convocar novas eleições.

Fora uma questão política previamente debatida?

Praticamente, não. Politicamente, preferi sempre discutir aquilo que, em cada momento, estava em causa. Sempre agi assim ao longo da vida. Mas não ignorava os diferentes matizes estratégicos que coexistiam na minha candidatura. Contudo, eu tinha uma ideia clara do que devia fazer, um pensamento estratégico que decorria da leitura que faço do papel e dos poderes do Presidente da República, de acordo com os termos consagrados pela nossa Constituição. Naquele momento, a dissolução e a convocação de novas eleições significariam o contrário da estratégia por mim próprio definida e da forma como avaliava a situação do País. A minha principal preocupação foi, justamente, apaziguar e unir os portugueses. Estava perante uma situação política muito difícil. O PRD era uma nebulosa politicamente confusa, sem falar do ressentimento de Eanes contra mim. Depois de tudo o que acontecera, havia uma dinâmica revanchista, agressiva, resultante da campanha de Freitas e à revelia dele próprio. O meu sentimento dominante era de que necessitava, urgentemente, de pacificar Portugal, que se encontrava, praticamente, dividido ao meio. Essas duas metades estavam muito radicalizadas, de uma parte e de outra. Era imprescindível e urgente estabelecer a concórdia nacional. As minhas palavras funcionaram, assim, como um bálsamo. A partir do momento em que fui eleito — repare —, tornei-me o principal responsável pela paz civil e pela concórdia entre os portugueses. Nunca perdi isso de vista. Sabia que, sem essa unidade nacional, não era possível desenvolver uma actividade democrática normal num País empenhado no desenvolvimento e na modernização. Horas depois das eleições, surgiram apoiantes e simpatizantes de Freitas do Amaral, com autocolantes, proclamando: “Este não é o nosso Presidente.” Percebi que se estava a caminho de gerar uma corrente disposta a não respeitar o voto popular, com consequências imprevisíveis. Repare que isso não teria sido tão difícil como hoje pode parecer. Não esqueça que fui o primeiro Presidente civil eleito após o 25 de Abril, numa altura em que havia ainda clivagens sérias no seio da instituição militar e em que as instituições democráticas não estavam perfeitamente consolidadas. Por tudo isso, entendi que o meu dever nacional consistia em ser prudente. Um mês depois, o País começava a pensar — se não mesmo a dizer — que, afinal, talvez eu viesse a ser um bom Presidente… Ou seja, a sufragar a minha opção pacificadora.

Muitos dos seus colaboradores no MASP criticaram-lhe essa atitude de “prudência”…

Não houve críticas abertas. Acho, antes, que alguns deles ficaram surpreendidos. Perante a clareza abrupta da minha declaração, na noite das eleições, e o entusiasmo das massas populares, que não foi por ela em nada perturbado, ninguém nas minhas hostes achou oportuno contestar. É certo que sei que uns não terão gostado muito; outros teriam preferido que eu me orientasse para uma leitura mais presidencialista da Constituição. Paciência! Fui coerente com todo o meu comportamento, desde o 25 de Abril, com a concepção que tenho do regime semipresidencialísta, que ajudei a implantar; com a preocupação, sempre manifestada, de “unir os portugueses”, independentemente das suas divisões partidárias, ideológicas, crenças religiosas, regiões donde provenham ou condições sociais, em redor de um projecto nacional de desenvolvimento e de modernização. Um projecto que reforce a coesão entre portugueses e reafirme a democracia pluralista e participativa que temos vindo a construir.

Quem é que discordou de si nessa atitude e nesse entendimento que tinha da função presidencial?

Seria muito deselegante, da minha parte, citar-lhe nomes. Dir-lhe-ei apenas que, logo a seguir à minha eleição, apareceram vários artigos, criticando-me por contemporizar com a direita, quando, afinal, tinha ganho. É certo que poderia ter dissolvido a Assembleia e provocado novas eleições. Mas com que custos para o País, no momento em que iniciava os seus primeiros passos como membro de pleno direito da CEE? Poderia ter obrigado o Governo de Cavaco Silva a demitir-se — o que, em boa lógica constitucional, até deveria ter acontecido, mesmo para o reconduzir, logo a seguir, em funções –, mas que desconfianças não iria desencadear? E que reacções? Não! Entendi que devia agir com a máxima prudência e maleabilidade. Fiz bem, creio: pacifiquei a sociedade portuguesa e permiti que um Presidente civil pudesse ser aceite sem problemas e respeitado por todos os portugueses. Como aconteceu ao longo de dez anos. Contributo inestimável para a estabilidade democrática e para o futuro de Portugal.

Nesse caso, pode dizer-se que “aproveitou” a estratégia que alguns dos seus colaboradores lhe sugeriram — radicalização de tom, esquerdização, uso de expressões como “povo de esquerda” — para ganhar e, depois, deixou-a cair?

Não ponha as coisas de uma forma tão linear e, se me dá licença, tão simplista. Uma coisa é uma campanha eleitoral; outra, o exercício de uma alta magistratura institucional. O candidato dirige-se — e bem — ao eleitorado que o irá eleger, com referências reconfortantes ao “povo de esquerda”. É natural que o faça. O Presidente, uma vez eleito, dirige-se a toda a Nação, se quiser ser o Presidente de “todos os portugueses” e não só de uma facção. Não é assim que deve ser, segundo todos os bons princípios?

Porque acha que os portugueses lhe deram a vitória a si, Mário Soares?

Porque me conheciam bem, como sempre disse. Sabiam com o que podiam contar. E permita-me a imodéstia: a avaliar pelos resultados finais, tendo em conta os meus dois mandatos, acho que não os desiludi. Será pretensão pensar que não se terão enganado?

Por que queria ser Presidente da República?

Respondo-lhe com uma frase feita: “Para unir os portugueses e servir Portugal.” É verdade! Pensei que, na fase política em que me encontrava e tendo o percurso e as realizações que conhece, boas, más ou discutíveis — não é isso que agora interessa –, estava obrigado a dar um contributo final ao meu País, no lugar certo. Para consolidar a democracia, por que sempre me bati, e fazer avançar a ideia que tenho, desde jovem, de e para Portugal.