Francisco Mendes da Silva, advogado e comentador

Emprestei The War Against Cliché, do Martin Amis, a alguém que não só nunca mo devolveu como beneficia da amnistia da minha amnésia. Já não sei quem mo levou. O livro é uma colectânea da crítica e ensaísmo produzidos por Amis entre a década de 70 e o início deste século, o período glorioso em que a graça, a vertigem e a perspicácia da sua escrita melhor se manifestaram. Em certa medida, The War Against Cliché formou o meu gosto, principalmente nos temas literários, e tornou-se uma espécie de breviário do meu cânone. Waugh, Connolly, Roth, Vidal, Wodehouse, Dickens, Nabokov. Sobre todos eles Amis escreveu como quase ninguém. O livro andava sempre comigo, vivia longas temporadas no carro, claro que foi fácil terem-mo levado. Há muitas ocasiões em que precisamos do conforto da ortodoxia e The War Against Cliché era como que uma bíblia. Sinto falta desse consolo.

José Bandeira, cartoonista

A minha amiga M. nunca me devolveu as Cartas a Lucílio, de Séneca. Julgo que nunca começou sequer a lê-las — talvez por algum pudor de última hora quando chegou o momento de bisbilhotar correspondência alheia. Foi Séneca quem disse (não posso citar correctamente, falta-me o livro) que se não podemos escolher os nossos pais, podemos escolher os nossos antepassados, os autores que amamos e com quem conversamos. Tenho um debilíssimo sentido de posse, o empréstimo perpétuo não me incomoda; mas por vezes sinto a falta de uma conversita com o meu antepassado.

Luís Severo, músico

Geralmente não empresto os livros de que mais gosto, por muito egoísta que isto pareça. Quando gosto especialmente de um livro, seja qual for o seu género, evito falar nisso para nem sequer ter de recusar emprestar. Por exemplo, nunca emprestei o Pena Capital ou o Monte dos Vendavais. Emprestei uma vez o Principezinho, quando era catraio e não tinha noção do risco dos empréstimos. Passado uns meses, quando percebi que nunca ia ter o livro de volta, requisitei o mesmo Principezinho na biblioteca do colégio onde estudava, em Odivelas. Era um colégio mau do qual não levo lembranças muito felizes. Nunca devolvi o livro, por isso hoje ainda tenho na estante o Principezinho roubado ao colégio pesadelo. Na lombada do livro permanece o autocolante com o logótipo feio do colégio e o número que o identificava.

André Pereira, escritor e argumentista

No dia seguinte ninguém morreu. Talvez o meu livro, que, mesmo existindo, não voltou para mim e, não voltando, morreu. Quando não está comigo, o meu livro, que é um bocadinho do Saramago, outro bocadinho de quem o tem e outro bocadinho, o que resta, meu, que é a maior parte, quando não está comigo, o meu livro está morto. Já esteve aqui, em capa, contracapa, folhas e letras, já foi embora, já voltou e já foi embora outra vez. Aqui, a sua ausência. Ou a sua intermitência, que é quase a mesma coisa. O livro que não me devolveram: As Intermitências da Morte, de José Saramago.

Andrea Zamorano, escritora e proprietária de restaurantes

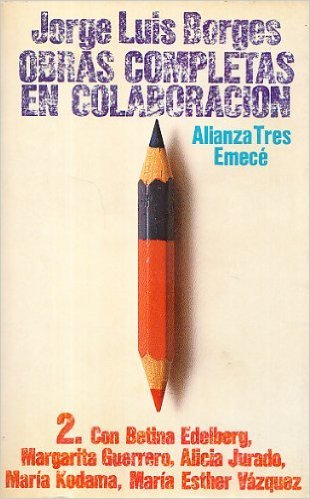

Tenho a mania de emprestar os meus livros. Aliás, muitas vezes os impinjo aos desavisados amigos que vão à minha casa e saem carregadinhos, coitados. Quero muito que comunguem da felicidade que senti ao ler uma determinada obra. Quase me consideraria uma bibliosamaritana não fosse o meu benefício descarado ao receber de volta os comentários das vítimas das minhas leituras, proporcionando-me novos momentos de contentamento. É claro que nem sempre este plano funciona, há quem não me devolva os livros e depois não tenho como os cobrar pois quase sempre a “culpa do empréstimo” é minha. A maior desventura foi a perda das Obras Completas en colaboración de Jorge Luis Borges, editado pela Emecé Editores que comprei numa livraria em Buenos Aires, uma verdadeira raridade, uma fortuna também mas valia cada peso. Volume único, capa dura, Honorio Bustos Domecq, “O Livro dos Seres Imaginários”… tudo lá dentro, tudo perdido… ou não; como diria o autor, “la alegria de la amistad és compartir” (na verdade, Borges nunca disse isso. Inventei para tentar aliviar o meu arrependimento).

Maria João Falcão, professora e escritora

Livros que nunca mais voltam. Aconteceu-me desaparecer um livro. Era o 3º volume da trilogia de Sigrid Undset: Cristina Lavransdatter. Faltavam poucas páginas e era demasiado triste. Pus o livro de parte. Entre viagens e mudanças, alguém lhe pegou? Um dia decidi reler a bela história gótica de Vigdis, a indomável, também dela. E tive saudades do outro livro! Não o encontrei. Custava-me não saber o que tinha acontecido àquela mulher heroína extraordinária. Queixei-me, no meu blogue, dessa falta. Meses depois, chega uma encomenda da Livraria Lumière, no dia dos meus anos: eram os três volumes que a Cláudia Ribeiro me oferecia.

Miguel Somsen, jornalista

Como por regra odeio o conceito de propriedade, não tenho quaisquer problemas em oferecer algum do meu património intelectual às pessoas. Especialmente coisas que já usei e que dificilmente voltarei a usar, como livros. A vida é curta demais para estar a pensar em reler livros que já li. Por isso esses livros habitualmente acabam nas mãos de outras pessoas.

A excepção à regra dos livros que devem circular entre leituras e leitores (e jamais ficarem a pavonear-se nas estantes) existe para aqueles exemplares que por vezes precisamos mesmo de ter para consultar. Um desses casos particulares é o clássico Hollywood Babylon, de Kenneth Anger, com edição original nos anos 70. São na verdade dois volumes grotescos sobre mortes, crimes e tragédias de celebridades em Hollywood, com registo fotográfico quase pornográfico sobre a forma como esses acidentes ocorreram.

Comprei os dois livros enquanto ainda trabalhava para O Independente e tenho quase a certeza que eles terão ficado “esquecidos” em casa de alguns dos meus colegas da altura. Como foram dias loucos e para esquecer, não tenho hoje clarividência para confrontar antigos colegas com acusações levianas como “acho que ainda tens lá em casa aquele fascículo que te emprestei da teleculinária em que o mestre Silva faz um maravilhoso soufflé de peixe sem peixe”.

Raquel Ribeiro, escritora

Desde jovem que tenho a tendência para emprestar livros. As pessoas perguntam-me sempre o que ando a ler ou se li alguma coisa recentemente que valia a pena, ou no meio de uma conversa sobre um tópico qualquer diria: “tens de ler o livro X porque tem tudo a ver com isso”. E empresto-os. Aprendi com a minha mãe e a minha tia (desde sempre muito chorosas com “aquele livro que emprestei e nunca mais o vi”) que os livros emprestados têm um V. “Estás a ver o V na capa? É um V de volta.” Isto é: têm de ser devolvidos.

Quando era miúda ficava mais ansiosa com esses empréstimos. Mas com o tempo aprendi a relaxar. Aos alunos também empresto, mas tenho um documento no escritório em que “dou baixa” dos empréstimos, e eles sabem. Eles próprios já riscam o seu nome na folha quando me devolvem o livro. Mas o último que me lembro de ter emprestado e perdido foi o Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo. Entrevistei a Isabela quando o livro dela saiu em 2009/10 para o Público e na altura ela fez-me uma dedicatória toda bonita. Deve ter sido numa das “n” conversas que tive na época sobre o livro dela – “tens de ler este livro porque é mesmo importante”. E era tão importante que o perdi: perguntei a algumas pessoas “foi a ti que emprestei o livro?”, mas perdi-lhe o rasto. No ano passado, apresentei-me à Isabela com um outro livro para ela mo assinar (entretanto comprei vários). Ela ficou surpreendida, dizendo-me “eu já te fiz uma dedicatória há anos”. Fica mesmo mal dizer à autora que se perdeu o livro que ela nos dedicou…

Na verdade, depois de pensar bem nisto, acho que eu sou também a pessoa que recebe livros e às vezes não os devolve. Tenho (e uso com frequência) vários livros que não são meus. Mas por vezes a pessoa já não está na minha vida, ou zangámo-nos ou está longe. Para quem empresta e não os vê de volta, esses livros são uma espécie de mágoa. Para quem os guarda e não devolve, serão sempre pequenas memórias daquela pessoa.

João Francisco Vilhena, fotógrafo

Miguel Strogoff de Júlio Verne, foi, é um dos meus livros de infância. Tinha 12 anos quando o li e está perdido há trinta e oito anos. Como o correio do Czar avançando pelas estepes frias da Sibéria, criei e desenvolvi uma outra identidade, secreta, que dura até aos dias de hoje. Fotógrafo ou artista plástico? Criador livre e independente, caço fantasmas e paisagens, percorro cidades melancólicas e ilhas em mares distantes, vivo aventuras sem fim e viajo por sonhos antigos tentando resgatar o livro por qual a minha estante branca silenciosamente aguarda.

Peço a quem ler esta pequena carta que me faça chegar por correio a infância esquecida e possa, finalmente, regressar a mim próprio, donde nunca saí.

Henrique Manuel Bento Fialho, escritor e blogger

Porque os sublinho e anoto com pareceres que o bom senso manda não partilhar, raramente empresto livros. Sou mais de oferecê-los. Este hábito presta-se a equívocos. Quando a intenção é emprestar, as pessoas ficam-me com os livros como se eu os tivesse oferecido. Fico eu sem jeito para lembrar que era só um empréstimo. Aconteceu-me há tempos com uma primeira edição do António Pedro, o Primeiro Volume (1936), que me custou os olhos da cara. Pode ser que a pessoa a quem o emprestei leia isto e entenda o meu drama. Não é que precise muito do livro, mas tenho cá em casa um cantinho muito especial para poetas esquecidos. E este faz-me falta.

António Gregório, escritor

Dando uma olhadela pelas estantes à procura do que me falta, reparo, com algum rubor e em jeito de tiro pela culatra, em dois ou três livros que me emprestaram há muitos anos (e que a seu tempo me deram bastante jeito, muito obrigado). Também reparo, enquanto continuo a pensar no assunto, como o empréstimo inflaciona o sentimento de falta: livros que ando para reler há muito tempo e cujo pedido de empréstimo me vem estragar planos que, na verdade, não tinha. Chego assim a O Ano da Morte de Ricardo Reis, de Saramago, que li na adolescência, que pensei reler com ele ainda aqui em casa, que tive bastante vontade de reler assim que o emprestei e que achei fundamental reler imediatamente e sem espinhas à referência que James Wood lhe faz n’A Mecânica da Ficção. Está na Biblioteca, eu sei, podia requisitá-lo, mas isso são peanuts.

Raquel Rageshell Ponte, escritora

É preciso aprender a rir — de nós, da vida, e principalmente dos políticos — ensinou-me Albert Cossery no magnífico A Violência e o Escárnio, manifesto de escárnio e bem-viver, que um dia me foi ofertado por um admirador, com a seguinte dedicatória: “A coragem ganha-se, provavelmente”. Acompanhou-me apenas por um ano, durante o qual foi manuseado sem moderação – sublinhados, cantos dobrados, notas de rodapé — porque tudo ali importava. Vai para 15 anos que desapareceu do meu domicílio. Foi semi-emprestado ao Iuri, como quem sai para comprar cigarros e não torna.

Sei que no entretanto passou de mão em mão, que fez escola junto de uma vasta comunidade de desalinhados, que os seus personagens contagiaram outros Iuris, juntos pela vontade de rir e ridicularizar governantes, negando a política em prol do riso e da anti-acção, escarnecendo das suas tentativas de os desumanizar, num mundo de números que coarcta homens de letra livre.

Não tenho tendência para a retenção, e emprestar um livro é, para mim, um acto de desprendimento, um contributo para a difusão do conhecimento. Mas em tempos cada vez mais violentos e escatológicos, no mais profundo dos sentidos, dava-me imenso jeito recuperar este escárnio, para melhor viver.

Jorge Carvalho, jurista e blogger

Há livros que referimos tantas vezes que, ao mínimo entusiasmo de um amigo, não hesitamos em impingi-los. Depois, claro, já nem se sabe bem a quem os emprestámos. Foi assim com D. Juan, de Molière. Procurei-o por toda a parte. Nada. Crescia o desespero da citação errada. A quem o teria emprestado? Estaria retido por desinteresse ou por má-fé? O dilema alimentava um certo ressentimento. Certo dia, numa outra casa, a arrumar umas coisas, dou com ele dentro de uma mochila que para ali estava esquecida. Abri-o com aquela saudade sôfrega e na folha de rosto encontro as inicias “E.S.”. Afinal tinham-mo emprestado. O esquecido era eu.

Daniel António Neto Rocha, professor e escritor

Dois Irmãos, de Milton Hatoum. Em tempos de luto dolente pelo meu irmão, resolvi voltar a pegar no meu exemplar deste intenso romance, que trata a conturbada relação entre dois irmãos libaneses que vivem no interior do Brasil, e relê-lo. Não sei porquê, tendo em conta a história “extremamente violenta”, mas sei que o aconselhei e emprestei logo de seguida. Não me lembro a quem… Sei que foi em Coimbra. E por ali se vaporizou, apesar das tentativas desenfreadas para o reencontrar. Resultado: tive mesmo de voltar a comprá-lo pois fazia-me falta.

Hugo Gonçalves, escritor e jornalista

Quando vivia em Nova Iorque perdi o caderno onde tinha muitas das notas para o primeiro romance que queria escrever. Felizmente, tinha apontado o meu nome e um número de telefone. Uma rapariga encontrou o caderno e ligou para o número – era de uma amiga minha, que me pôs em contacto com a alma caridosa que achara o caderno no metro. Quando fui buscá-lo, levei-lhe o primeiro livro que comprara na cidade, uma antologia dos melhores contos publicados em 2000. Não sei se foi nesse momento que comecei a dar/emprestar os meus livros. Vejo mais a entrega de um livro como uma oferta do que um empréstimo. Não sei quantos livros emprestei que nunca regressaram a casa. Mas tenho o hábito de dar livros usados, meus, de que gosto muito, sabendo que depois os voltarei a comprar. Talvez essa seja uma maneira de voltar a eles, de agradecer-lhes, de partilhar com os outros algo que foi importante para mim.

Sofia Cunha, chefe de cabine

Nunca empresto livros nem amantes. Muito menos estrangeiros. Um dia, por amor, emprestei um livro a um amante. Quase perdi os dois. Saíram juntos e nunca mais os vi. Passados anos, devastada, convidei o amante para jantar lá em casa. Pedi-lhe que trouxesse o livro. Por uma questão de sobrevivência, teria de lhe comer a carne, para lhe ficar com os ossos; ninguém se sustenta sem esqueleto.

Depois do jantar e da queima, guardei os dois. O livro na prateleira. O amante também. Num recipiente hermético. Assim é o amor maior; trágico.

O amante morreu hoje, ou ontem, não sei.

Joel Neto, escritor

Ao longo dos anos, como toda a gente, fui emprestando livros a vários amigos que não os devolveram. Mas também fiquei com alguns, pelo que estamos quites. Menos com a Teresa. A Teresa ficou-me com os David-Lodges quase todos, e isso chateia-me. Sempre que estou com a Teresa apetece-me berrar-lhe: “Quero os meus David-Lodges de volta!” Mas a Teresa cozinha tão bem que eu acabo por decidir que os David-Lodges estão em boas mãos. A questão das mãos é essencial. Agora que cheguei à idade em que já se relê, encontro nos meus velhos livros sublinhados e asteriscos e pontos de exclamação que retratam um homem que já não sou, mas fui. São anotações sobre os meus medos e sonhos, os meus casamentos, os meus fracassos e – sobretudo – as minhas descobertas. Às vezes envergonho-me desse homem com tantos medos, tantos fracassos e tantas descobertas de coisas que já devia saber tão bem. Aqueles David-Lodges, em particular, estão cheios disso: sublinhados ao lado – iluminações nos preâmbulos, nos pressupostos e nas frases de efeito, e nunca nas insinuações, nos não-ditos, nas elipses. A Teresa – principalmente a Teresa – guarda terríveis segredos. Mas cozinha tão bem…

Paula Macedo, jornalista

Uma biblioteca pessoal está povoada de vozes, encerradas dentro do objecto-livro, aguardando que as façamos regressar ao presente. E cada livro ocupa um lugar especial na ordem do nosso universo. Cada um dos meus livros é como um filho e tenho por eles uma adoração que roça o fetichismo. Por isso, e por bizarra coincidência com o tema deste artigo, ainda há poucos dias, me lembrei de um livro que emprestei vai para uns 18 anos e que nunca me foi devolvido. Partilhei-o com uma amiga que se foi esquivando à devolução e de quem as voltas da vida me afastaram. De vez em quando, lá me lembro e o sentimento de perda volta, intacto.

Sofia Afonso Ferreira, gestora

O Alexandra Alpha, do José Cardoso Pires. Já emprestei várias edições. Sete, oito? Perdi a conta. Sai de mala aviada e nunca regressa a casa, o sacana. Com os livros desaparecem as notas que faço a lápis, é um desgosto que demora a sarar.

Faz-me falta aquele magistral início do amante de asa-delta morto a tiro que se esborracha na praia do Rio de Janeiro. Já visitei tantas vezes o livro que as personagens se transformaram em amigos, mortos da família, ódios bem estimados – a primeira vez que aterrei no Brasil fui à Ponta do Arpoador e pensei “foi aqui que se estatelou”, ainda à espera de ver parte do Ícaro, algumas velas, restos da ficção a contaminar o real.

Tenho pelo livro um amor tal que chego a sentir ciúmes. Se alguém o menciona, contenho-me para não fazer beicinho. Enquanto escrevo, olho para a biblioteca e sinto o lugar vazio. Era suposto estar estacionado entre o Balada da Praia dos Cães e O Hóspede de Job. Acabando este texto vou sair para comprar mais uma edição.

Luís Miguel Rainha, escritor e publicitário

Emprestei o meu próximo livro e agora não faço ideia de como o escrever. Explicando: numa margem de um volume cedido a pessoa incerta, anotei uma ideia genial que agora teima em escapar-se-me. O Fermat sempre teve o bom senso de guardar a cópia do Arithmetica onde escreveu o seu último teorema.

Caí na asneira de emprestar o meu Gravity’s Rainbow. Agora não consigo perceber qual é a parte do que escrevo que é pilhada ao Pynchon.

Jorge Vaz Gomes, realizador

Costumava ter uma edição extra do 1984 do Orwell para emprestar, porque aquela que eu li era uma edição antiga que roubei ao meu pai e tinha medo que ela se estragasse ou se perdesse. Comprei uma bonita e robusta edição da Antígona, com uma capa verde e letras amarelas. A última vez que a emprestei, a pessoa nunca ma devolveu. Fiquei sem saber o que tinha achado do livro ou se sequer mo devolveria, morreu num trágico acidente de viação no início da Primavera de 2001. Censurava-me profundamente cada vez que me lembrava que nunca mais ia reaver o livro, tendo em conta o absurdo que era estar a pensar num livro quando tinha perdido uma amiga. Passei uns anos sem emprestar o livro a ninguém e também nunca mais comprei edições para emprestar. Uma vez num interrail, fui assaltado durante a noite, e levaram-me quase tudo, livros, passaporte, máquina fotográfica. Ao meu lado, alguém se tinha esquecido de um 1984 em francês. Guardei-o. Comecei a recolher os 1984 que me iam surgindo pelo caminho, a comprar edições engraçadas e em várias línguas. Às tantas até da Índia alguns amigos me faziam chegar edições. Hoje tenho uma boa coleção de 1984, com edições de um pouco por todo o mundo. Já não empresto o 1984 a ninguém mas dava a minha coleção inteira para ter a minha amiga de volta.

Mariana Matos, relações públicas

O livro que emprestei e jamais me foi devolvido tem como título Se numa Noite de Inverno um Viajante e é de Ítalo Calvino. Tenho todos os livros do autor, menos este, que emprestei sei bem a quem, quando e até porquê, mas que nunca mais pude recuperar. Se numa Noite de Inverno um Viajante mo devolvesse é que era mesmo bom. Mas temo que não vai acontecer. Podia comprar outro, é certo, mas gostava de ter o meu. Tem um cheiro próprio, algumas folhas dobradas nos cantinhos e uma dedicatória especial só minha que me faz muita falta para continuar a atravessar as noites. As de Inverno e as outras.

Luís Osório, jornalista

Com dois casamentos e dois divórcios, especializei-me na muito nobre arte de emprestar livros para sempre. Mas tem coisas boas… entre mortos e feridos, quando as visito é sempre um duplo reencontro, com elas (amores de uma vida) e com eles, livros que me fazem uma festa enorme assim que me vêem.

Gabriela Ruivo Trindade, escritora

Caí no erro de emprestar o Manual de Sobrevivência para Poetas, Sonhadores e Outras Criaturas Aladas e nunca mais voltei a vê-lo. Encontrei-o na biblioteca do meu avô, uma tiragem de 1899 de uma editora a que não se conseguia ler o nome, autor anónimo. Certa vez, antes de o ter emprestado, encontrei um exemplar gémeo num alfarrabista nas Escadinhas do Duque, em que a palavra “Aladas” do título fora substituída por “Aluadas”, de forma que desconheço qual o título original. O livro destina-se a ajudar quem sofre de ausências recorrentes (a psiquiatria contemporânea chama-lhe episódios de despersonalização e/ou desrealização) e nesse campo era-me particularmente vantajoso, uma vez que sofro desse mal desde tenra idade. No dia em que o terminei, almocei com a minha amiga Nora e, enquanto subia momentaneamente ao cimo do carvalho que avistava da janela, ela pediu-mo emprestado. Quando voltei a mim já era tarde.

Isilda Sanches, radialista

Sou fã do Philip K Dick. Tenho umas boas dezenas de livros dele, em português e em inglês, e prezo uns tanto como outros e alguns até são repetidos. Como sou um bocado panfletária, sempre que alguém pergunta se tenho dicas sobre livros, é quase garantido que sugiro alguma coisa do K. Dick. Já perdi a conta ao número de vezes que tive que recomprar o Valis (na edição da Argonauta) por ter emprestado a alguém e não ter sido devolvido. Suponho que o facto de serem dois volumes e de Valis ser, em si mesmo, bastante impenetrável, explique porque se passam semanas, meses, até anos sem que as pessoas a quem empresto os livros digam nada mas, na verdade, poucas foram as vezes em que foram devolvidos (“eram dois volumes? ah… não me lembro, se calhar não me emprestaste o outro”) e pelo menos uma vez desapareceram os dois (e já nem faço ideia a quem emprestei!). Curioso é que só me apercebo da sua falta quando vou emprestar o livro a alguém novo…deve ser Valis a manifestar-se…

Nuno Miguel Guedes, jornalista

Sinceramente é-me difícil recordar a altura ou o livro que emprestei e nunca mais o vi. A razão é simples: ao contrário dos discos, em que fui de uma generosidade avassaladora durante a absurda alegria da adolescência, rara terá sido a ocasião em que emprestei livros. Prática que aliás continuo a exercer, salvo honrosas excepções.

Vivo, felizmente, da euforia do empréstimo que caracteriza muitos amigos meus. Mas a emprestar sou um Scrooge, confesso. Talvez isso tenha a ver com o único caso de livro “emprestadado” que sofri. Era um miúdo de dez anos. Ela, uma miúda da mesma idade, mas bonita. Foi portanto fácil emprestar-lhe o extraordinário A Rainha dos Caraíbas, segundo volume da saga “Corsário Negro”, do Emilio Salgari. Tinha tudo, e com aquelas capas desenhadas e garridas da Romano Torres. Do conteúdo, nem vos falo: viajei tanto, lutei tanto, sofri tanto, sonhei tanto com aquelas épicas aventuras. Foi um pouco deste tesouro que um dia emprestei e não regressou à minha vida. Sintomaticamente, a miúda também não.

Tiago Salazar, escritor e jornalista

Na puberdade emprestei ao Henrique Botequilha As Onze Mil Vergas ou Os Onze mil Vergalhos, consoante a tradução. Há onze mil dias que ando desconsolado sem lhe por a vista em cima para mal dos meus onze mil pecados.

Alda Silvestre, blogger

Quando era bem pequenina, costumava esconder os meus rebuçados com a mão fechada atrás das costas. Não gostava de ficar sem nenhum — era como se me roubassem os sonhos todos. Mais tarde, com os desenhos e as histórias que os amigos me pediam para fazer, percebi que era como se conseguisse multiplicar os rebuçados, os sonhos, distribuí-los e ainda sobravam alguns para mim.

Faz muito tempo que comprei um livro para oferecer e não resisti a comprar mais tarde outro igualzinho só para mim! Também já faz tempo que emprestei o meu querido Livro com Cheiro a Caramelo. Adorava sentir aquele aroma de doce e literalmente enfiar o nariz no livro da Alice Vieira. Inspirar aquele cheirinho de pudim de caramelo em todas as páginas e todas as histórias… Dá muita vontade de comer doces, sim, mas também me faz voltar a ser criança e me ensinam a nunca deixar de sonhar — cada história e cada desenho, ao virar de cada página, parecem ter sido tirados das minhas próprias emoções e experiências vividas, ali desenhadas em palavras e imagens.

E agora? Agora, escrevo eu os meus próprios contos e histórias para que também possam ficar com cheiro de papel ou se transformem em sonhos para eu distribuir com aromas de rebuçados. Mas não é a mesma coisa.

Maria Manuel Viana, escritora

Eu tinha 20 anos, como a heroína do livro. Dava aulas de francês numa escola do interior, acabara de chegar, não conhecia ninguém e passava os intervalos na sala de fumo, trocando sorrisos tímidos com quem sorria para mim. Tinha decidido, nesse ano já tão distante, estudar com os alunos as oito páginas do Hiroshima, mon amour, aquelas em que Riva conta a sua vida em Nevers, uma das mais belas histórias de amor que conheço. Parecia-me importante que os meus alunos, de quem eu gostava tanto, não crescessem, como eu, na convicção de que todos os franceses tinham resistido aos alemães. Riva era uma jovem, filha de mãe judia e de um pai farmacêutico, que vivia numa cidade onde os únicos homens que tinham ficado eram alemães. Crescia contra os ocupantes, crescia contra a guerra mas houve um jovem soldado ferido por quem se apaixonou e que excluía do conjunto dos ocupantes. No dia em que ele partiria para a Baviera natal, Riva foi, como acordado, ter com ele ao camião onde viajaria escondida. Quando chegou, ele estava morto, atingido por uma bala perdida. Durante toda a noite e todo o dia , Riva ficou deitada sobre o corpo. No dia seguinte, a cidade foi libertada e os cabelos de Riva rapados na praça pública. Quando finalmente cresceram, a família deixou-a sair da cave em que a tinham escondido e ela partiu, de madrugada, de bicicleta até Paris onde todos os jornais traziam, na primeira página, uma só palavra: Hiroshima.

Eu chegara à sala de fumo, no intervalo, pousara o livro de ponto, os manuais, as canetas, o maço de cigarros e o isqueiro e, por cima, o Hiroshima Meu Amor. Ter-me-ei distraído por segundos, talvez minutos e, quando tocou para a entrada, o “Hiroshima” já não estava ali. Procurei no chão, por detrás da mesa, até no caixote de lixo. Não, ninguém vira o romance da Duras, era como se nunca tivesse existido e eu fosse louca. Nunca soube quem o levara e só muitos anos depois perdoei o roubo, quando percebi que quem ficara com ele o devia amar tanto como eu. Que tirar o Hiroshima Meu Amor podia ser uma necessidade, uma urgência. E, na aula seguinte, sem o livro como apoio, descobri que sabia o texto de cor, ao contrário de quem o escondera para ler em casa. Que, de algum modo, uma espécie de reparação fora feita: dar o “Hiroshima” a quem não o tinha e que, tal como eu, não podia viver sem as palavras da Duras.

Carlos Augusto Santos Sousa, desembargador jubilado

Já não sei quando (há uns meses) emprestei ao meu amigo K. O Valente Soldado Chvéïk, de Jaroslav Hasek (Portugália Editora – col. Os Romances Universais, XXIV – tradução de Alexandre Cabral) e procurei o livro no lugar especial, na minha secretária, no escritório de minha casa. Em vão, rebusquei as gavetas, todas, uma a uma e… nada. Preciso dele, necessito mesmo reler certas passagens, pois funciona como um estimulante da serotonina. Faz-me bem, ouvir-me rir, sozinho, a ler coisas do tipo: “Declaro com obediência, meu tenente, que percebo muito bem, porque se eu entrasse de supetão, sem prevenir, poderia algumas vezes ser muito desagradável para a senhora. Uma vez levei para minha casa uma pequena, e no dia seguinte a hospedeira levou-nos o café, precisamente numa altura em que não estávamos sendo muito sensatos. A boa mulher teve medo, escaldou-me as costas com o café e teve ainda a audácia de me dizer: ‘Bom dia, patrão!’ Isto é para significar, meu tenente, que sei muito bem como me comportar quando há senhoras de passagem”. (dizia Chvéik ao tenente Lucas). São coisas assim que nos deliciam a alma e que nos fazem ler e reler livros. Acabei por encontrar o livro noutro local de minha casa e envergonhei-me por ter pensado que o meu amigo se tinha abotoado com aquela obra prima e ainda por cima com uma edição já esgotada. Senti-me aliviado por reencontrar o livro (aquela personagem é um autêntico Sancho Pança).

Rita Canas Mendes, tradutora

Aprendi cedo a não emprestar livros, como regra. Sobretudo, por não confiar em mim. Apercebi-me de que era doloroso ler um óptimo livro de outra pessoa e ter de o devolver a seguir. À conta disso, terei ficado com um ou dois que me foram emprestados. Como não quero infligir essa ansiedade da separação a nenhuma das partes, prefiro oferecer os títulos que recomendo. Embora esteja cada vez mais desapegada dos bens materiais, gosto muito de todos os meus livros e, mesmo que substituíveis, não arrisco. Se tiver de falar de um livro específico que partiu e deixou saudades, posso apontar um, da infância: O meu amigo elefante – viagem à Índia. Desapareceu-me há uns anos e, como nunca me desfaria dele, deve ter sido um empréstimo que correu menos bem. Embora o tenha todo gravado na memória, sinto falta de tocar nas páginas – as páginas que toquei com mãos pequenas –, de ver as ilustrações luzirem à minha frente e de equilibrar as folhas na lombada que praticamente desfiz de tanto folhear.

Humberto Werneck, escritor e cronista

Tenho algumas historietas, mas a melhor delas, na minha opinião, até pelo inusitado, é a de um romance que emprestei a um amigo. Achava que era um bom livro e cheguei a lamentar que tardasse tanto a voltar a minhas mãos. Quando o amigo finalmente devolveu, eu já havia chegado à conclusão de que o romance era muito, muito ruim. Para livrar-me daquilo, e ao mesmo tempo parecer generoso, ofereci ao amigo: “Não quer ficar com ele?”. O camarada riu, meio sem jeito: “Você não me leve a mal, mas trata-se de uma porcaria!”. Caímos na risada — e decidimos “esquecer” aquela merda na mesa do café onde estávamos.

Helder Gomes, jornalista e guionista

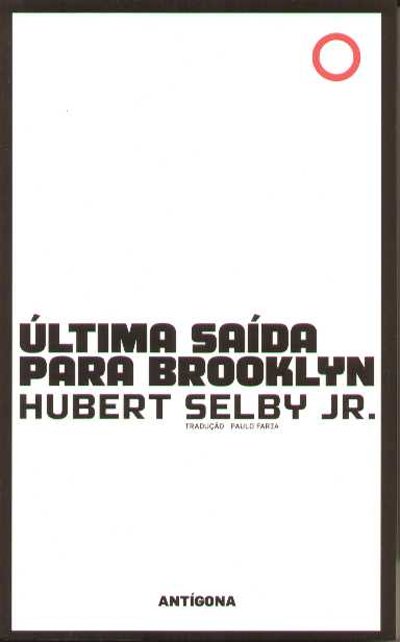

Podia falar sobre o volumoso Os Nus e os Mortos de Norman Mailer, que encontrei derramado numa pilha de lixo em Campo de Ourique. Mas esse livro, em tons de amarelo-velho, foi-me emprestado pelo destino que os meus passos assumiram naquele passeio nocturno e eu nunca mais o devolvi à lixeira. Vou então falar da Última Saída para Brooklyn, de Hubert Selby Jr., numa estupenda edição da Antígona com bolinha vermelha no canto superior direito da capa. O livro mostra a Nova Iorque dos 1950s, com marginais e sindicalistas, putas e travestis, uma greve sem fim mas que há-de acabar com o protagonista. Foi gloriosamente censurado em vários países e magnificamente adaptado ao cinema com guião do próprio autor. Emprestei-o a um qualquer facínora que nunca mais mo devolveu e me está a censurar a releitura. Caro facínora, se estiveres a ler isto, trata de me apontar de novo a última saída para Brooklyn, boa?

Luís Gouveia Monteiro, jornalista e professor

É o Naufrágio Com Espectador, do Blumenberg. Emprestei-lho porque ela ia para o mar, tomar conta de crianças num cruzeiro. Emprestei-lhe esse e mais dois volumes do Verne daquela colecção maravilhosa de capa dura vermelha, da Bertrand, que a minha avó recebeu quando acabou a quarta classe. Os do Verne acho que são as aventuras do Capitão Hatteras, mas não tenho a certeza, ainda não me fizeram falta. Mas o do Blumenberg, caramba, precisei dele o mês passado porque me morreu um irmão, eu perdi o pé outra vez e a moça emigrou para a Irlanda e provavelmente deixou o livro em casa dos pais em Amarante.

Nuno Costa Santos, 41 anos, escreveu livros como “Trabalhos e Paixões de Fernando Assis Pacheco” ou o romance “Céu Nublado com Boas Abertas”. É autor de, entre outros trabalhos audiovisuais, “Ruy Belo, Era Uma Vez” e de várias peças de teatro.