Índice

Índice

O esquecimento é relativo. Por um lado, a cantora, compositora, guitarrista e pintora canadiana, que celebrou na passada quarta-feira 75 anos, continua a ser uma espécie de “monstro sagrado” da música pop, citada como influência e inspiração por quase toda a gente, de Madonna a Bruce Springsteen, de Leonard Cohen a Bob Dylan, de Prince à jovem Taylor Swift. O disco Blue, porventura a mais consensual das suas obras-primas, editado no início dos anos 1970, será tão popular quanto um grande disco o pode ser e canções como “A Case of You” e “Blue” (que segundo o biógrafo de Mitchell, David Yaffe, foi tocada e gravada mais de 500 vezes por outros músicos) têm o reconhecimento merecido, assim como “Big Yellow Taxi”, do álbum Ladies of the Canyon (de 1970).

Como se explica, então, que Joni Mitchell tenha escolhido na última década e meia a reclusão e a fuga aos holofotes, não apenas por graves problemas de saúde, mas também por se sentir frustrada com a indústria musical e com a incompreensão dos outros face à sua obra? Como se explica que nos últimos quase 40 anos tenha estado tão afastada da música que se ouve na rádio, nas plataformas de streaming, nos lugares cimeiros da lista de discos mais vendidos?

Em 2002, ano em que garantiu que editaria o seu último disco (e melhor teria sido se assim fosse, já que o sucessor de Travelogue, intitulado Shine e editado em 2007, está no pódio dos mais desinspirados da sua carreira), Joni Mitchell deu uma entrevista à revista Rolling Stone onde explicava o seu desencanto com a indústria musical do começo de milénio. Perguntaram-lhe o que sentia quando algumas pessoas diziam que todo o negócio da música poderia ir por água abaixo, ela respondia que “esperava que fosse”. E acrescentava: “É desequilibrado, imoral. É um negócio insano. Agora, toda a música é calculada. Calculada para as vendas e sonicamente calculada, grosseiramente calculada. Tenho vergonha de fazer parte do negócio da música. É uma fossa, uma latrina”.

Se há artista que pode fazer essa crítica à indústria musical é Joni Mitchell. Dita por alguns dos seus pares, a frase poderia soar a ressabiamento ou frustração com o insucesso e a falta de atenção. Dita pela canadiana, nascida Roberta Joan Anderson em 1943, na pequena localidade Fort Macleod na província de Alberta, no Canadá, é uma espécie de consumação de divórcio, depois de um matrimónio atribulado com o mundo da música, com momentos de exposição, intimidade e realização insuperáveis mas também com divergências fundas e atritos que se agravaram com os anos. Agora que fez 75 anos, celebrados com dois concertos de homenagem em Los Angeles com participação de Norah Jones, Graham Nash, Chaka Khan, Kris Kristofferson, Emmylou Harris, Glen Hansard, Seal, Diana Krall, Rufus Wainwright e o baterista Brian Blade e o produtor John Cowherd como diretores musicais, em que Joni Mitchell subiu ao palco para o encore final ao som de Big Yellow Taxi, seria uma boa altura para rever e reconsiderar a carreira da canadiana.

[Em 2014, Joni Mitchell lançou uma antologia das suas canções favoritas de carreira. Chama-se “Love Has Many Faces: A Quartet, a Ballet, Waiting to Be Danced” e tem 53 temas:]

Ao longo das últimas décadas, as visões da crítica e da maioria dos ouvintes sobre a carreira de Joni Mitchell foram sendo atualizadas. Durante anos, qual eucalipto, o trio de discos Blue (1971), For The Roses (1972) e Court and Spark (1974) secou tudo o resto, para a crítica e para o público (que também recebeu bem Ladies of the Canyon). Com o tempo, contudo, The Hissing of Summer Lawns (1975) passou de “literatura substancial mas música pouco substancial”, com “um estilo jazz-rock pouco inspirado que se opõe por completo ao estilo romântico de Mitchell” — na infame crítica da revista Rolling Stone — a disco de culto, para alguns (como Sean O’Hagan do The Guardian e o autor deste texto que lê neste momento) expoente máximo da criatividade de Joni Mitchell a par de Blue.

The Hissing of Summer Lawns não foi o único que, qual vinho do Porto, revelou-se melhor com o passar dos anos: Hejira, o disco que se seguiu (de 1975), à época de sucesso relativo, também já é considerado um dos grandes álbuns de Joni Mitchell dos anos 1970 (na verdade, deveria ser considerado uma das obras-primas dos anos 1970), enquanto Don Juan’s Reckless Daughter (e a sua capa polémica, em que Mitchell aparecia disfarçada de negro), sobretudo, mas também Mingus, disco em que a canadiana transformou e cantou composições do contrabaixista Charles Mingus Jr. a seu convite, passaram de um disco menor e um disco maldito (respetivamente) a álbuns muito respeitados. Mas foram precisos vários anos, ausência das rádios, críticas dos fãs e desatenção mediática.

No carrossel da pop, o que sobe acaba por descer e não é raro que, depois de um conjunto de sucessos, músicos e bandas caiam em desgraça, às vezes justamente, outras não tanto. Aconteceu a muitos, aconteceu até a contemporâneos de Joni Mitchell, como Bob Dylan, com quem a canadiana aprendeu que poderia ser ao mesmo tempo poeta e cantora, incorporando histórias, narrativas e um fraseado torrencial no canto. Não aconteceu a muitos (a nenhum?) tão profunda e injustamente como à canadiana.

Se hoje Mingus, outrora considerado o início de uma aproximação decadente e pouco feliz da canadiana ao jazz, começa a ter o respeito devido dentro de um nicho de ouvintes e críticos, o que veio a seguir é ainda inexplicavelmente ignorado ou desvalorizado face aos discos dos anos 1970. Mas até quando será possível ignorar que Wild Things Run Fast (de 1982) foi muito mais do que um afastamento face ao jazz e um regresso às canções de estrutura pop? Demorará até que seja consensual que Night Ride Home (o 14º, de 1991) é tão bom que não só rivaliza com Blue como tem canções ainda mais maduras, sofisticadas, elegantes e apuradas na escrita do que os anteriores — ainda que porventura não tão marcantes? Faltará muito até que se considere que do quinteto de discos que sucedeu a esse Night Ride Home, só Shine, o último, não justifica maior atenção e reconhecimento?

A divergência de quem não quis ser “uma jukebox humana”

Divergência: essa é a palavra que melhor define a carreira de Joni Mitchell. No documentário “A Life Story — Woman Of Heart And Mind”, sobre a sua vida, ouvia-se a dada altura que a “chave” para “perceber” Joni Mitchell passava por entender que ela “nunca teve como objetivo ser uma artista popular”. As palavras foram bem escolhidas — não é que a canadiana não tenha ficado satisfeita por ter sido, como reivindicou em 1991 à Rolling Stone, “a rainha do rock & roll”, alguém que vendeu “mais discos do que o Elvis. Não depois da morte dele, mas quando ele era o rei do rock & roll”, disse aí, com algum orgulho.

O sucesso, contudo, teve alguma dose de acaso. Por um lado era inevitável, dado o talento de Joni Mitchell; por outro aconteceu a uma cantora que começou a cantar folk quando a folk já estava a ficar fora de moda (depois da ascensão dos hippies e do rock psicadélico e da troca da guitarra acústica pela elétrica de Bob Dylan), que fugiu rapidamente da folk para uma espécie de música híbrida, ora acústica ora elétrica, onde cabiam diferentes géneros musicais (a country, o rock e o jazz) e depois trocou isso também por um jazz mais assumido e outros experimentalismos.

Sobre a ascensão e a queda da folk, disse Joni Mitchell, numa entrevista dada à revista folk Hoot antes sequer de editar o primeiro disco (hoje, só possível de encontrar no site oficial da canadiana): “Acho que a altura em que a música folk começou a ir pela montanha abaixo foi quando chegaram os The Beatles. A música folk preenchia uma lacuna que existia porque o rock and roll antes dos The Beatles era uma coisa muito maçadora. Já tinha sido tudo feito e não aparecia ninguém que acrescentasse nada de novo. (…) Acho que a música folk fez uma coisa: rebentou com as portas do snobismo musical. Por exemplo, temos [Joni e o seu então marido, Chuck Mitchell] amigos em Detroit que são músicos jazz que estão a pegar em melodias folk e a desconstruí-las, criando notas de jazz a partir delas”.

Na base de tudo, estava um desejo: o de mudar permanentemente, procurar um som novo de cada vez que entrava em estúdio ou em palco. Joni Mitchell explicou melhor os seus traços camaleónicos, em 1988: “O meu trabalho conteve sempre a questão de até onde pode a canção pop ir, que temas pode conter sem colapsar”. Quase uma década antes, tinha dito parecido: “Ainda estou obcecada em empurrar os perímetros que balizam o que é uma canção pop. (…) A questão é que nunca quis tornar-me uma jukebox humana. Há a possibilidade de que continue a inventar música nova até aos meus oitentas — como uma compositora legítima, verdadeira. Porém, trabalho no universo pop e se vão ou não permitir a uma idosa fazer isso é uma questão em aberto. É preciso um público leal e interessado que acredite mesmo no meu talento para que isso aconteça”.

Quando escreveu e gravou as canções de “Blue”, Joni Mitchell sentia-se, como chegou a dizer, como “o envolvente de celofane num maço de cigarros”.

Escrever e compor era “tirar a caneta e enfrentar a besta”

A mutação de Joni Mitchell como artista foi permanente, ao longo da carreira. Nos anos 1970 registaram-se, porém, três fases que acabariam por ser exploradas com diferentes variantes nas décadas seguintes (e de forma mais feliz do que grande parte da crítica e público consideram).

Primeiro, vieram as canções íntimas e acústicas, que foram evoluindo com os anos, passando de mais ingénuas e simples às de Blue. Nesse álbum magistral, Mitchell cantava sobre tudo, dos seus encontros e desencontros amorosos com músicos populares do pop-rock norte-americano (David Crosby, Graham Nash, James Taylor ou Leonard Cohen, que alegadamente inspirou “A Case of You”, porventura a canção de amor mais bonita de sempre, simples e erudita, com referências a Shakespeare e Rilke entre declarações tocantes) à culpa por ter entregado, na altura sozinha e pobre, uma filha ainda bebé para adoção (“I made my baby cry”, canta em “Blue”, a canção que o poeta, crítico e jornalista da New Yorker Dan Chiasson diz que “tornou, quase dois mil anos depois, a época natalícia suportável”).

Em 1982, voltaria a abordar explicitamente o assunto da entrega da filha para adoção, na canção “Chinese Cafe”: “A minha filha é uma estranha (…) não a consegui criar”. Só se encontrariam em 1997, depois da filha, Kilauren Gibb, que curiosamente tinha estudado piano durante oito anos no Conservatório e era uma pintora amadora, perceber que as semelhanças eram demasiadas: sabia que a mãe era uma cantora canadiana bem sucedida de folk, que era parecida consigo e que tinha entregado a filha para adoção no ano em que nascera.

[“A Case of You”:]

Regressando porém a Blue: quando escreveu e gravou as canções, Joni Mitchell sentia-se, como chegou a dizer, como “o envolvente de celofane num maço de cigarros”, estava “tão sensível e delicada que se alguém olhasse para mim, explodia a chorar”. Kris Kristofferson, que a conhecia e sabia do que Joni Mitchell cantava, disse-lhe para “por favor” guardar qualquer coisa para si, tal não era a exposição da vida íntima contida nos versos.

O disco, contudo, não se tornou um marco e um dos melhores registos da história da música pop pela exposição de intimidade, mas pela forma como a vulnerabilidade era transposta para versos belíssimos — Joni Mitchell sempre foi uma grande escritora, cujos versos, não é exagero dizer, não devem nada aos do vencedor do prémio Nobel Bob Dylan –, acordes de piano e guitarra acústica simples mas solenes (e pouco comuns, resultantes de um problema na mão esquerda originado pela poliomielite, também chamada de paralisia infantil, com que Mitchell foi contagiada em pequena) e uma voz de um controlo e beleza assombrosos, capaz de ir dos sussurros às notas mais expansivas e até eufóricas sem desafinar. Tudo junto com uma técnica irrepreensível e muito difícil de reproduzir.

“Escrever tem sido um exercício de trabalho e procura de alguma claridade. Tirar a caneta e enfrentar a besta por ti mesmo: o que é que te está a incomodar? (…) Há muitas pessoas que preferem não lidar com essas coisas e provavelmente consideram a minha música deprimente.”

(Entrevista ao Los Angeles Times, 1982, e documentário “A Life Story — Woman Of Heart And Mind”, 2003)

A época de Blue foi “um ponto de viragem — aquela oportunidade terrível que é dada às pessoas nas suas vidas”, resumia Joni Mitchell, explicando: “É o dia em que se descobre que se é até à ponta dos dedos dos pés um idiota. Tem que se trabalhar a partir daí, decidir que valores temos, que partes de nós já não são necessárias. No estado em que estava, de questionamento sobre a vida, o rumo e as relações, percebi que tinha muito ódio no coração. (…) Percebi a minha incapacidade para amar naquele momento. E isso horrorizou-me”. Uns anos depois, na canção “Amelia”, cantaria: “Talvez nunca tenha amado verdadeiramente, suponho que isso seja verdade. Passei toda a minha vida em nuvens em altitudes geladas”.

Ainda sobre Blue, dizia Joni Mitchell, numa entrevista dada ao cantor e escritor Morrissey: “As pessoas ficaram um bocado chocadas com aquela intimidade. Era peculiar no universo pop daquele tempo, porque as pessoas deveriam pintar uma imagem de si mesmas como gente maior do que a vida [mundana]. Lembro-me de pensar: bom, se me vão adorar, devem saber quem é que estão a adorar”.

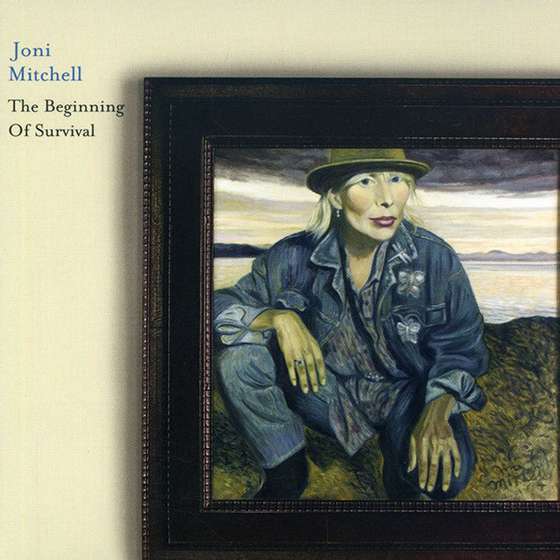

A capa da coletânea “The Beggining of Survival” é um auto-retrato pintado por Joni Mitchell, que se considerou sempre mais pintora do que compositora ou cantora

A emoção pode ser elétrica?

A segunda fase de mudança passou pela aproximação aos arranjos mais elétricos, a piscar o olho ao folk-rock. Quando Court and Spark foi editado, em 1974, Joni Mitchell já gravara um disco em que mudara a sua banda face a Blue, incorporando músicos de jazz como Tom Scott (dos L. A. Express) e Wilton Felder (dos The Jazz Crusaders) e gravando canções um pouco mais distendidas, aqui e ali com uma pitada de humor (como “You Turn Me On, I’m a Radio”, gravada como single de resposta ao pedido de David Geffen, diretor da editora que lançou o disco, para que compusesse um “hit” radiofónico) mas não radicalmente diferentes das que a haviam notabilizado. Era For the Roses, disco que teve um sucessor natural em Court and Spark, com o seu tom mais elétrico e arranjos mais elaborados, um disco em que Mitchell reforçava o que já parecera no disco anterior, que era cada vez mais uma líder confiante de uma banda eclética do que uma compositora-cantora confessional. Foi uma grande mudança, mas bem acolhida pelo público.

“Tinha tentado tocar com músicos de rock and roll mas eles não conseguiam compreender a subtileza da forma. Nunca estudei música, portanto falava sempre em abstrações. Eles riam-se: ‘ah, não é bonito? Está a tentar dizer-nos como se toca’. Não o diziam de forma negativa, mas apaziguada. (…) Um dia fui ao Baked Potato [clube de jazz de Los Angeles] ouvir os L. A. Express tocar. Conhecia o Tom Scott, tinha trabalhado com ele no For the Roses. Quando ouvi a banda, fiquei muito entusiasmada, pedi-lhes para tocarem comigo na minha sessão seguinte”.

(Entrevista à Rolling Stone, 1979)

[“The Dry Cleaner from Des Moines”:]

Para o que ninguém estava preparado era a aproximação mais estreita ao jazz, reforçada primeiro em Hissing of Summer Lawns, o disco sucessor de Court and Spark que trouxe narrativas surrealistas e psicadélicas (além de jazzísticas) à pop de Joni Mitchell, e depois em Hejira — disco de estrada, escrito e composto maioritariamente enquanto Joni Mitchell fazia uma road trip pelos Estados Unidos da América — e Don Juan’s Reckless Daughter. Quando o último foi editado, a relação com a indústria musical e o grande público já era frágil e a ligação ao jazz ficava impossível de contornar. Com Mingus, o seu último disco da década, o divórcio consumou-se de vez.

Nesse período, em que também se inspirou na música africana, Joni Mitchell gravou com músicos como John Guerin, Jaco Pastorius (famoso baixista de jazz que foi um colaborador próximo da canadiana, com quem terá alegadamente tido um romance), Wayne Shorter, Herbie Hancock e Don Alias (com quem também terá tido uma relação amorosa) — além de ter tocado, mas não em estúdio, com John McLaughlin, Stanley Clarke e Dannie Richmond. Os músicos da folk e do rock de Los Angeles com que Mitchell tocava antes simplesmente já não inovavam nos acordes, não queriam nem sabiam ir para onde Joni os encaminhava.

O primeiro álbum a marcar a transição para o jazz, The Hissing of Summer Lawns, nasceu de um desejo de Mitchell: “Não vou ser mais a vossa devoradora de pecados”. Escrevendo sobre o que lhe era exterior, em vez de transformar poeticamente a sua vida em canções de forma explícita, Joni gravou “uma descrição social em vez de uma confissão pessoal”, como explicava em 1979 à revista Rolling Stone. Foi um período turbulento: “Deparei-me com uma quantidade tremenda de ressentimento. As pessoas de repente pensaram que eu estava segura com o meu sucesso. Tinha deixado de ser confessional. Mas acho que já estavam prontos para me f****, de qualquer forma. Estavam prontos para me atacar, é assim que vejo as coisas. Os cartoonistas já se tinham divertido, não havia mais piadas boas por fazer, era altura de me tirarem do cargo e elegerem um novo presidente. É política”. Por outro lado, Morrissey, que a chegou a entrevistar, disse que foi o primeiro álbum que ouviu de Joni Mitchell que o convenceu por completo; Prince, por sua vez, disse pessoalmente à canadiana que era o seu disco preferido entre os que Mitchell gravara.

“Quando o ‘The Hissing of Summer Lawns saiu, as pessoas não se conseguiram identificar com ele. É um álbum muito melhor do que as pessoas acharam na altura. As mulheres acharam-no muito desafiante, de repente já não gostavam muito de mim e por um motivo simples: antes disto, tinha escrito canções que eram descrições das minhas dificuldades pessoais na primeira pessoa. Embora conseguissem identificar-se com essas dificuldades, podiam mantê-las à distância. Algumas mulheres não gostaram do espelho que é este novo álbum. Grande parte dele descreve uma dona de casa enclausurada, não é um assunto muito rock and roll, para começar. Tinha ido demasiado longe na fuga das barreiras [pré-definidas]. O Hejira, o álbum seguinte, era mais acessível, as pessoas pareceram gostar mais. Novamente, era um disco extremamente pessoal, a história voltava a ser sobre mim, o que pareceu deixar confortável a maior parte do meu público. Preferem ouvir-me cantar sobre as minhas provações e sofrimentos do que ser confrontados com as suas. (…) Se algumas pessoas levassem a sua avante, quereriam simplesmente que me lamentasse e sofresse por eles para o resto da minha vida, porque as pessoas sofrem a sua vida interior através dos seus artistas [preferidos]. Tive esse tema durante muito tempo: onde está o meu companheiro? Onde está o meu companheiro? Onde está o meu companheiro? Livrei-me dele”

(Entrevista à Zero — Contemporary Buddhist Life and Thought, 1979 e entrevista à Rolling Stone, 1992)

“Paguei um grande preço por fazer o que fiz”

Os pares de Joni Mitchell eram cada vez mais os músicos de jazz, em particular os membros dos Weather Report, com quem tocava — e não os músicos do folk-rock e rock and roll. Nessas colaborações, a canadiana dizia sentir-se “uma estudante”, porque eles eram “verdadeiros músicos”, ela considerava-se acima de tudo uma “pintora” que tinha ainda assim “uma fonte inesgotável de invenções melódicas”. “Certamente, eles [Weather Report] estão à minha frente, mas sinto que são os meus pares, ok? O Leonard Cohen foi um professor para mim, o Bob Dylan certamente inspirou-nos a todos, o Miles Davis ensinou-me (…). Que mulheres me inspiraram? A Billie Holiday, sim. A Edith Piaf é uma grande cantora. E há uma cantora egípcia, chamada Umm Kulthum, que é uma grande cantora, consegue expressar uma força interior feminina muito profunda”.

É curiosa a forma como Joni Mitchell viu a reação das pessoas ao seu disco Mingus, espécie de prego no caixão do seu estatuto de estrela pop. O disco tinha sido feito quando, na reta final da vida e já em reclusão devido à doença, Charles Mingus Jr. quis juntar uma sinfonia jazz à voz de Joni Mitchell a condensar “Quatro Quartetos” de T. S. Eliot em linguagem coloquial, estilo pregadora da igreja batista. Ela não quis, disse que preferia condensar a Bíblia. Quando pensou que a colaboração já era uma miragem, Mingus ligou-lhe, dizendo que tinha composto seis peças musicais para Joni Mitchell ouvir, acompanhar com letras por si escritas e cantar.

▲ Joni e a guitarra, uma dupla que assinou algumas das obras mais importantes da história da música popular

Getty Images

“A imprensa popular não sabia o que fazer com o disco Mingus, portanto ou o ignoraram ou trataram-no como uma espécie de violação da ortodoxia, como se tivesse sido católica e de repente me tornasse batista. Chamaram-lhe ‘pretensioso’ e usaram muitos outros adjetivos que pareciam dizer: não sabes o que és? Parece que é da natureza humana tentar atribuir papéis aos outros, até os amigos fazem isso uns aos outros, não é apenas a imprensa ou quem compra discos”, defendia Mitchell, em declarações à revista Rolling Stone.

Esse período de fuga à estrutura melódica e harmónica da canção pop, abarcando a liberdade exploratória do jazz, teria um impacto devastador na notoriedade e impacto de Joni Mitchell. A curto prazo, afastou ouvintes e mereceu o repúdio da crítica; a longo prazo, cristalizou a ideia de que a Joni Mitchell que valia a pena ouvir era a da primeira metade dos anos 1970. Uma ideia com que aliás muitos novos ouvintes que lhe descobrem a música se deparam, resumindo as audições ao período mais consensual da sua obra.

Mesmo os discos mais acessíveis que fez depois de Mingus, como os belíssimos Wild Things Run Fast e Night Ride Home, marcos respetivamente dos anos 1980 e 1990, acabaram afetados por esse passado exploratório da cantora. Joni Mitchell assumiu um dia que tinha como heróis artísticos (sublinhou a expressão, face às suas falhas humanas) Pablo Picasso e Miles Davis precisamente porque eram “inquietos”, estavam “constantemente à procura, à procura, a mudar, a mudar”. Também ela tentou fazê-lo. Em 1991, revia assim essa escolha: “Paguei um grande preço por fazer o que fiz. (…) Perdi a minha capacidade para me mostrar, o meu acesso público. Valeu a pena. Faria tudo de novo pela educação musical. Claro que me magoou. Os discos são como os filhos e dá vontade de dizer: não deixes o nariz do meu bebé em sangue quando eu o mandar para a escola, porque ele é um bom miúdo. Simplesmente não o compreendes, é um bocadinho diferente, mas se tentares vais gostar”.

“Tive de reconhecer o inevitável — que chega sempre uma altura em que um artista perde as boas graças. As pessoas cansam-se do teu nome, da tua cara. Não interessa o que fazes. Reconhecendo isso, tentava ir ainda mais além. Pensei que já que me iam apanhar de uma forma ou de outra, mais valia esticar-me. Muitas vezes pensei que se de algum modo tivesse um novo nome e uma nova cara, as pessoas ficariam malucas com qualquer um daqueles álbuns”

(Entrevista à Rolling Stone, 1991)

Poder-se-ia talvez achar que a vontade de mudar, arriscar, aproximar-se do jazz e tentar incorporar novos acordes e novas notas musicais nos seus trabalhos — porque “as notas são como as emoções, dependem delas” — aconteceu quando Joni Mitchell já tinha uma carreira sólida. Poder-se-ia pensar que foi uma decisão inconsciente de fuga aos holofotes, à fama, à forma como a sua intimidade ficara exposta depois da edição de Blue.

Felizmente, no site oficial de Joni Mitchel, que nos últimos anos se tornou especialmente crítica do “declínio do pensamento independente e da integridade ética”, é possível consultar um arquivo riquíssimo de entrevistas e textos escritos sobre a cantora. A canadiana que pensava em si predominantemente como pintora — e abraçou cada vez mais essa área à medida que os discos se tornaram menos ouvidos, a voz perdeu capacidade pelo vício compulsivo do tabaco que remonta aos seus nove anos e a saúde ficou cada vez mais debilitada, culminando num aneurisma em 2015 — teve sempre um rumo idealizado que passava pelo risco, pela procura de avanços musicais.

Joni Mitchell com dois prémios Grammy. Conquistou nove na carreira, ao todo

Em 1966, dois anos antes de editar o primeiro álbum, Joni Mitchell dizia à revista Hoot que só esperava “nunca ser categorizada — para conseguir sentir que era música (apesar de não a saber ler)”. Um ano depois, à rádio de Filadélfia WRTI, sublinhava que não fazia parte de “uma moda” e que achava irónico que os executivos das indústrias discográficas com que já contactara achassem que era “uma coisa má” não conseguir encaixá-la numa gaveta. “E ainda assim é aquilo que eu tenho tentado alcançar há muito, não encaixar em nenhuma categoria já pensada”.

“Se me dedicasse a criar canções para assobiar aborrecer-me-ia mortalmente. Estou a tentar explorar outra coisa agora, estou a tentar encontrar algo novo. A América é o grande sítio musical do planeta por causa da riqueza da sua herança étnica. Gostaria de explorar um pouco dessa herança de mistura. O meu objetivo é fazer música moderna americana. Os americanos gostam de tudo homogeneizado, tipo queijo Velveeta. A música deles é homogeneizada, a cerveja deles é aguada, o pão deles é cortado em fatias iguais e os anjos de Charlie estabeleceram o padrão de beleza. Eu não quero ser homogeneizada. “

(Entrevista à Zero — Contemporary Buddhist Life and Thought, 1979)

Ela nunca foi embora

Há precisamente 50 anos, no ano em que lançou o primeiro disco, Joni Mitchell disse ao jornal de Ottawa, de Ontário, Canadá: “Muitas pessoas neste setor estão financeiramente confortáveis mas artisticamente não estão realizadas, como os The Monkees”. O jornalista escrevia que ela se endireitara então na cadeira e afirmara: “Vou ter sucesso à minha maneira, pelos meus critérios”. Assim foi.

Vinte e três anos depois, em 1991, um jornalista do Toronto Globe and Mail encontrou-a. O volume de voz com que se pronunciava o nome de Joni Mitchell nessa época subira ligeiramente, depois da edição de Night Ride Home. Pouco, ainda assim, para um disco que hoje, devidamente ouvido, terá de figurar na lista dos melhores álbuns dos anos 1990. Nesse dia, no aeroporto, Joni Mitchell contou ao jornalista e a um amigo que nos restaurantes de Los Angeles os empregados voltavam agora a sorrir para ela. O amigo do repórter disse-lhe, a propósito desse ressurgimento de Mitchell no espaço público: “Fico contente que estejas de volta”. Ela retorquiu: “Mas eu nunca me fui embora… Vocês é que foram”.

O sucesso também não era coisa de que em 1991, altura em que editou um dos melhores discos da carreira, Joni Mitchell ainda necessitasse, como explicou à Rolling Stone: “Vamos imaginar que motivos possíveis teria [para voltar a querer ser a rainha do rock & roll]. Quero mais fama? Não, gosto de poder caminhar à vontade. Preciso de mais dinheiro? Por agora, estou bem. Apesar de ter muitas pessoas na minha lista de pagamentos, porque tenho de pagar um salário ao meu manager. Não lhe posso dar uma percentagem, seria uma percentagem de nada”. Esse era o dinheiro que andava a fazer na altura, fruto dos custos com estúdios, músicos e intermediários. Mas a sobrevivência, financeira mas também na história, estava já mais do que assegurada. O ressentimento com a indústria musical, esse é notório — e o último episódio público foi uma rara entrevista recente, dada em 2015 à The Cut.

A última década e meia foi passada maioritariamente em reclusão. Joni Mitchell concedeu raras entrevistas, gravou pouco — Shine, editado há 11 anos, foi o último álbum da cantora, sendo que os anteriores Both Sides Now e Travelogue são belíssimas transformações de canções (de Mitchell e alheias) com arranjos muitíssimo meritórios –, atuou pouco. Em 2013, subiu por duas vezes ao palco do Massey Hall, em Toronto, para um concerto de celebração dos seus 70 anos. Na passada quarta-feira, não pôde fazer o mesmo: já com dificuldades de mobilidade evidentes, assistiu na plateia a um concerto de homenagem à sua carreira, que respeitou — garantem as crónicas — a abordagem elegante e livre, sofisticada e jazzística de Joni Mitchell às canções. Cantaram-lhe os parabéns, entregaram-lhe um bolo, levaram-no a palco para ouvir todos os participantes cantar em coro “Big Yellow Taxi”. A noite foi, ainda assim, relativamente discreta. Não abriu telejornais, não fez manchetes de muitos jornais. Ficou à margem de tudo isso. Foi, portanto, uma celebração adequada: Joni Mitchell não viveu nem vive para a popularidade, criou para a posteridade.

[“Blue” na interpretação de James Taylor:]

“Como diz o Desiderata [poema em prosa de Max Ehrmann], “abdica graciosamente das coisas dos jovens — o que é um bom conselho. Mas para ele é fácil falar. Ele era um monge, sabes? Não estava no show business. (…) O mundo enlouqueceu, sabes? Os valores das pessoas são lixo. Aquilo em que gastam dinheiro é lixo, aquilo que conseguem fazer com o dinheiro é lixo. Estão a tornar o planeta uma lixeira, basicamente. (…) Nunca fui um fenómeno de vendas de discos, como a Billie Holiday. Sabes, a Doris Day vendeu mais do que a Billie Holiday.”

(Entrevistas à Rolling Stone, 1991, 1994 e 2000)