O tempo é de liturgia comemorativa, hossanas universais, novo álbum e aniversário, por isso é com o sabor sacrílego da carne consumida em sexta-feira santa que confesso que, durante uma parte considerável da minha vida, não fui devoto de São David Bowie. Antes que os aiatolas do bom gosto lancem uma fatwa ou comecem à pedrada (rasgar as vestes, além de hábito judaico, é pecado capital na religião de Bowie segundo a qual “não rasgarás nenhuma peça de roupa que possa ser exibida mais tarde num museu”), tratarei de explicar esta heresia menor.

Para mim, criança dos anos 80, Bowie era apenas mais uma estrela da pop, a versão branca e alienígena de Michael Jackson antes de Michael Jackson se ter tornado a versão branca e alienígena de Michael Jackson. Pior ainda, era uma espécie de Phil Collins longilíneo, com cabelo e sexualmente ambíguo. A omnipresença etérea de “Let’s Dance” – canção, por sinal, muito irritante – um olho de cada cor (na realidade, a pupila dilatada de um dos olhos, consequência de uma briga juvenil, dá essa impressão), o anúncio da Pepsi com Tina Turner (“a escolha da nova geração”), um dueto horripilante com Mick Jagger para “Dancing in the Street” –, a catequese obrigatória do “camaleão da pop”, etc. Se hoje é difícil acreditar que David Bowie nem sempre foi consensual, na altura era difícil acreditar que havia ali mais do que a sombra de um artista sério. O sucesso dos anos 80 quase lhe deu cabo da carreira. Não foi caso único. “Nikita” e “I Just Called to Say I Love You”, duas canções recomendadas em situações graves de hipoglicémia e dois êxitos monstruosos, foram kryptonite para Elton John e Stevie Wonder.

Do ponto de vista da crítica, nem tudo era mau. Nas suas incursões pelo cinema, Bowie mostrava ter um faro mais apurado do que o dos seus rivais da música. Enquanto Michael Jackson, Prince e Madonna se expunham ao ridículo em clássicos do humor involuntário como “Moonwalker”, “Purple Rain” e “Who’s That Girl?”, Bowie trabalhava com Nagisa Oshima e Martin Scorsese. Porém, havia um contra para alguém unanimemente elogiado por ser “camaleónico”. Ao contrário dos camaleões, que conseguem adaptar-se ao meio envolvente a fim de passarem despercebidos, David Bowie era sempre David Bowie, contaminando de estranheza tudo aquilo em que tocava. Era impossível para o espectador suspender a descrença. Eu vi “A Última Tentação de Cristo” e fiquei à espera que Bowie – o Pôncio Pilatos que Oscar Wilde teria inventado se tivesse escrito um dos evangelhos – exortasse Jesus a “put on your red shoes and dance the blues”. Naturalmente, como o próprio admitiu, os papéis que lhe ofereciam eram os “de bichas em fúria, travestis e marcianos.” E alguns dos que aceitou – extraterrestre em “O homem que veio do espaço”, vampiro em “Fome de Viver” e Andy Warhol em “Basquiat” – não andavam muito longe desses universos.

[Veja aqui o trailer de “O homem que veio do espaço”]

Evitar o declínio

Bowie tinha passado por todas as fases protocolares do estrelato musical: a luta por um lugar ao sol, os primeiros sucessos, as afirmações bombásticas para chatear os burgueses, a aclamação crítica, as drogas, a inflexão no estilo, a explosão comercial, o fel da crítica e a estagnação criativa. Se tudo corresse como previsto, passaria os anos seguintes a compor bandas sonoras para filmes da Disney, a ser arrastado por Bob Geldof para a habitual voltinha no carrossel internacional da solidariedade, a gravar um disco de duetos e a esperar pela reabilitação crítica tranquilamente reclinado numa chaise-longue no alpendre do seu chalé com vista para o lago Léman, a beber sumo de arando por uma palhinha e a acenar ao seu vizinho, Phil Collins. No entanto, o que se seguiu foi a melhor lição de sempre na cadeira de “como evitar o declínio anunciado”.

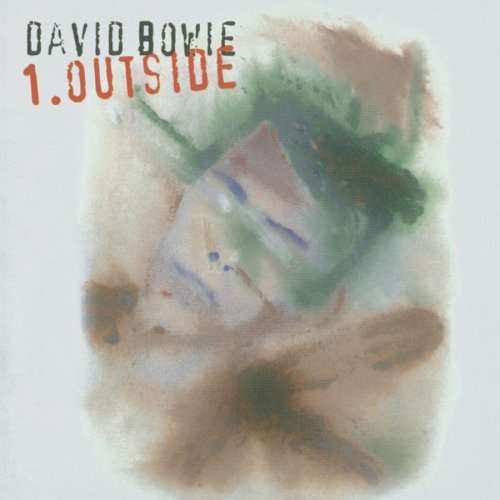

Vejamos: numa situação de esgotamento criativo, Bowie podia ter ido ao baú desenterrar roupas, maquilhagem e melodias e teria resolvido o problema. Na ocasião, deve-lhe ter valido um dos cartões das Oblique Strategies, o baralho de aforismos de auxílio a músicos em dificuldades de Brian Eno e Peter Schmitt, que rezava assim: “Descobre as receitas que usas e abandona-as.” Desistiu de agradar ao público e partiu para novas paisagens sonoras, com a perícia suficiente para não parecer um daqueles velhinhos que, aos noventa anos, decidem saltar de pára-quedas ou pintar o cabelo. Essa sempre foi uma das virtudes fundamentais de Bowie, soar moderno sem parecer que está desesperado por soar moderno. Black Tie White Noise, Outside e Earthling, álbuns dos anos 90, marcaram a reinvenção de Bowie.

Porém, permitam-me outro pequeno sacrilégio: por muito bons que sejam, ninguém se apaixona por aqueles discos. Têm valor no contexto da longa carreira de Bowie, como prova da sua incrível capacidade de regeneração, mas são demasiado ásperos, pós-humanos. Só que entre o primeiro e o segundo daqueles discos ocorreu um fenómeno inesperado, quase místico. No final de 1993, os Nirvana, então no auge do sucesso, gravaram um concerto acústico para a MTV. Ao contrário do que os outros convidados normalmente faziam, optaram por tocar temas poucos conhecidos e covers, entre as quais uma versão de “The Man who sold the world”. Kurt Cobain suicidou-se em 1994 e nesse ano foi lançado o MTV Unplugged in New York. O meu amor por David Bowie começou no dia em que soube que aquela canção era dele. Sem essa epifania, a minha relação ter-se-ia mantido no plano solene da admiração desapaixonada e do respeito pela integridade artística. A partir daquele momento, alguma coisa aconteceu no meu coração. E essa coisa foi crescendo com os anos graças a:

— “Life on Mars” no filme “Ondas de Paixão”, de Lars von Trier;

— Ao magnífico penteado circa 2003;

— A “Ashes to Ashes” num concerto intimista de 2000;

— A todo esse concerto (Live at the BBC Radio Theatre),

— À escolha de “Absolute Begginers” como hino nacional do meu país imaginário: if our love song, could fly over mountains, could laugh at the ocean;

— À audição de “Starman” numa viagem nocturna para o Alentejo;

— À recordação de um documentário que passou na SIC (meu Deus, estes gajos das televisões eram loucos) em que fiquei a conhecer o melhor nome de guitarrista de sempre, Reeves Gabrels;

— Ao hipnótico videoclip (ainda se diz assim?) de “Thursday’s Child” (música de Bowie e Gabrels e uma homenagem a Eartha Kitt);

— À influência duradoura nas bandas que eu tanto admirava (Blur – compare-se “Boys Keep Swinging” com “M.O.R.” –, Suede, Pulp, Placebo).

Respeitabilidade

“Politicians, ugly buildings, and whores all get respectable if they last long enough.” Esta célebre frase é proferida pelo personagem de John Huston em “Chinatown”, o clássico de Roman Polanski. É verdade que parte da respeitabilidade de David Bowie deve-se ao simples facto de ele ter durado o suficiente. Mas, ao longo do tempo, soube (quase sempre) evitar quer as armadilhas da transgressão, quer as armadilhas da respeitabilidade. Nos anos 80, homens de cabelo comprido e maquilhagem não eram propriamente subversivos mas na altura em que Bowie apareceu, no início da década de 70, o seu aspecto era suficientemente ameaçador para que um apresentador da BBC o classificasse, horrorizado, como “uma aberração com maquilhagem” (uma descrição muito fiel, diga-se de passagem). Na constante tensão entre o artifício e a autenticidade, houve um momento em que perdeu o pé. Em 1976, afirmou numa entrevista que era bissexual. Mais tarde, considerou esse o maior erro da sua carreira, porque nos EUA o conteúdo dessa afirmação eclipsou o resto. Ora, tal como os heterónimos pessoanos, as máscaras – Major Tom, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Thin White Duke – deviam servir para libertar o artista dos constrangimentos da autenticidade e da coerência e não para o encaminhar para becos sem saída. Com a máscara colada ao rosto, Bowie percebeu que a imagem só tem valor quando liberta. Quando pesa, o artista tem de conseguir libertar-se dela.

Desde então, a história de Bowie é a história de alguém a escapar permanentemente da imagem que construiu e da mitologia que os outros foram fazendo: e essa imagem do escapista surpreendente é a mais duradoura da sua mitologia. Como é que se consegue isso na era da visibilidade total e permanente? Desaparecendo. Depois de uma exposição excessiva que durou décadas (e um guarda-roupa que daria para vestir 50 mil figurantes de uma versão hermafrodita de Star Trek dirigida por John Waters), Bowie optou pelo recolhimento e pela discrição. O pai espiritual de todos os bizarros percebeu que não ganhava nada ao entrar em competições com Miley Cyrus e já não tinha idade, saúde ou estatuto para se vestir com bifes. Então escolheu a normalidade (e quando se apresenta como normal ainda parece mais estranho, como se a “normalidade” lhe assentasse como um fato de lantejoulas em John Wayne) e o silêncio: não dá entrevistas, não faz tournées. Tornou-se um enigma. “Enigmáticas” é capaz de ser o adjectivo mais usado para descrever as canções do novo álbum, Blackstar, como se viessem de um lugar que ninguém consegue identificar, de outro planeta, de outro tempo, que foi sempre a impressão que o artista quis dar, a de que ele e a sua música vinham de lugares muito, muito distantes e estranhos.

De cada vez que é notícia, ainda consegue pôr o público a coçar a cabeça e a pensar: “o que é isto?” (Até a mulher, a modelo Iman, tem um adequado rosto esfíngico, como se fosse mais uma peça do Grande Mistério). E é essa ideia de que há uma realidade insondável além da superfície (“I’ve got scars that can’t be seen”, canta em Lazarus, uma das novas músicas) que alimenta o mito e o mistério. Este mistério tanto pode ser o negativo dos personagens histriónicos que Bowie inventou como o mais extravagante de todos esses personagens. O que é de certeza é uma maneira inteligente de escapar aos obstáculos da respeitabilidade senatorial. Está no pedestal mas não está morto. Está no museu mas não está a ganhar pó.

Há três anos foi inaugurada em Londres, no Victoria and Albert Museum, uma exposição dedicada ao músico. Com mais de 300 mil visitantes, foi um sucesso. O título era simples: “David Bowie Is”. O músico colaborou com a organização da exposição e cedeu material para a mesma, o que significa que, no seu aparente recolhimento, Bowie continua a ser um meticuloso gestor da carreira e da imagem, promovendo discretamente o seu culto, um refúgio para os que se sentem à margem mas não querem fazer parte do rebanho dos marginalizados e onde até os que se converteram tardiamente se sentem bem-vindos. Bowie não tem de pregar, basta que seja. Ele é o verdadeiro cantor de intervenção se a categoria tivesse sido criada por um dandy. E se há sempre o insondável, o mistério, o segredo que insiste em escapar, há também uma certeza que consola os fiéis: David Bowie… is.

Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor, e autor do romance As Primeiras Coisas, vencedor do prémio José Saramago em 2015