Índice

Índice

“Os mapas são representações gráficas que facilitam a percepção espacial das coisas, conceitos, condições, processos ou acontecimentos no mundo humano”

A definição, proveniente de History of cartography (1987), de J.B. Harley & David Woodward, é clara, sintética e abrangente e pode até dar a impressão de que o mapa é algo tão neutro e objectivo como uma equação matemática. Porém, como realça o historiador e professor universitário britânico Jerry Brotton, “o conceito de ‘mundo’, como a palavra ‘mapa’, tem qualidades indefinidas e inconstantes. Refere-se ao espaço físico do planeta, mas pode também significar um conjunto de ideias e crenças que constituem uma ‘visão do mundo’ cultural ou individual […] O cartógrafo […] nunca adopta um ponto de vista cultural neutro […] Os cartógrafos não reproduzem apenas o mundo, constroem-no”.

O geógrafo, por Henry Gillard Glindoni (1852-1913)

A maioria das pessoas hoje vivas habituou-se a ver o mundo na perspectiva das imagens fotográficas obtidas a partir de satélites e não está consciente de que, antes dessa recente possibilidade aberta pela tecnologia, conceber a terra vista do espaço, como os mapas sempre a deram a ver, resultou de um poderoso acto imaginativo. “Durante séculos, a única maneira de compreender o mundo era através do olhar da mente […] Os mapas do mundo mostravam, de forma imaginativa, o possível aspecto do mundo fisicamente incognoscível” (Brotton).

O que Jerry Brotton propõe em História do mundo em 12 mapas, editado originalmente em 2012 e que chega agora a Portugal pela mão das Edições 70, com tradução de Jaime Araújo, é, através de 12 mapas surgidos entre 150 d.C. e o presente, mostrar como os mapas “resultam das ideias e crenças que os influenciaram” e, reciprocamente, moldam a perspectiva de quem olha o mundo através deles. Neste texto abordar-se-ão alguns dos 12 mapas excepcionais escolhidos por Brotton.

“História do Mundo em 12 Mapas”, de Jerry Brotton (Edições 70)

Uma geografia sem mapa?

Nenhuma obra exerceu efeito tão duradouro e abrangente sobre a “visão do mundo” como a Geografia elaborada por Cláudio Ptolemeu (c.100-c.170 d.C.) em Alexandria por volta de 150 d.C. É paradoxal que uma obra que “viria a definir a cartografia durante os dois milénios seguintes” (Brotton) 1) tenha ficado esquecida durante sete séculos, 2) não seja certo que alguma vez tenha incluído um mapa e 3) esteja longe de ser uma obra original.

Comecemos pela “originalidade”: o cartógrafo e astrónomo alexandrino Ptolemeu (Claudius Ptolemaeus na forma latina) baseou a sua Geografia (no original Geōgraphikē hyphēgēsis, literalmente “orientação geográfica”, com o sentido de “introdução à geografia”) nas obras (entretanto perdidas) do cartógrafo fenício Marino de Tiro (c.70-c.130 d.C.), complementadas por informações respigadas de índices geográficos romanos e persas e relatos de exploradores, mercadores e viajantes em geral. A obra era uma súmula do conhecimento geográfico das civilizações grega e romana e fornecia latitudes e longitudes para 8000 lugares na Europa (maioritariamente meridional), Ásia (a sua porção ocidental) e África (sobretudo na faixa costeira mediterrânica).

No tempo de vida de Ptolemeu, Alexandria já não estava no apogeu e a sua célebre biblioteca fora incendiada, pilhada e dispersa, mas continuava a ser um dos faróis culturais e científicos do mundo mediterrânico e encontrava-se no cruzamento de rotas comerciais que iam da África Ocidental à Índia e ao Sudeste Asiático – era, pois, o local mais bem posicionado para recolher e sintetizar informação geográfica sobre o mundo.

Cláudio Ptolemeu, representado na faceta de astrónomo, num quadro de 1476 pelo flamengo Justus van Gent (Joos van Wassenhove) e pelo espanhol Pedro Berruguete

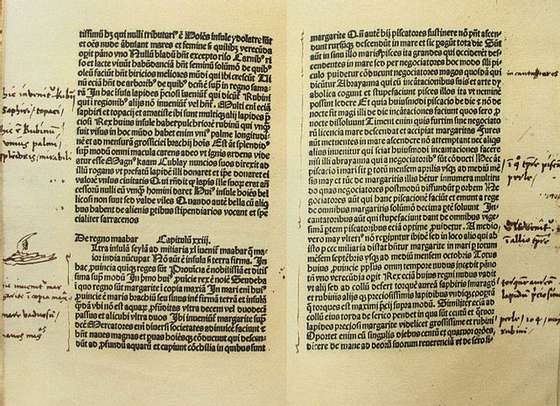

A Geografia de Ptolemeu não parece ter suscitado grandes reacções nos geógrafos greco-romanos nem serviu de base para a elaboração de visões mais precisas e detalhadas do mundo. Só no século IX há registo de que os geógrafos islâmicos estavam a par da sua existência e de que a terão traduzido. Esta tradução para árabe terá servido de base a uma tradução para latim realizada na corte de Rogério II da Sicília (1095-1154), reino que ocupava então uma posição de charneira entre os mundos cristão e muçulmano. Esta primeira versão latina perdeu-se e só c.1406-07 surgiu outra, desta feita a partir do grego, realizada pelo erudito italiano Jacobus Angelus (Jacopo d’Angelo), que seria publicada em Bolonha, em 1477, acompanhada de mapas – o que faz desta Geografia o primeiro livro impresso da história a incluir gravuras.

Tradução da “Geografia” de Ptolemeu por Jacobus Angelus

Não sobreviveram cópias da Geografia do tempo de Ptolemeu, sendo o seu vestígio mais antigo cópias bizantinas realizadas no século XIII. No interim, a obra foi alvo de tantas versões, aditamentos, colagens e remontagens que é hoje impossível reconstituir o original, nem sequer apurar se este incluía mapas – é possível que os que integram as cópias do século XIII, e que incluem um mapa-mundi e vários mapas regionais, tenham sido elaborados por escribas bizantinos com base nas descrições de Ptolemeu.

A civilização greco-romana conhecia o conceito de mapa, pelo menos desde Anaximandro de Mileto (c.610-546 a.C.), que terá sido “o primeiro a desenhar os contornos do mar e da terra”, embora estivesse equivocado quanto à sua forma, que julgava ser cilíndrica. Porém, dos mapas da Antiguidade Clássica nenhum material original chegou ao nosso tempo, sendo apenas conhecidos através de cópias tardias e comportando as suas reconstruções modernas uma grande componente especulativa.

Reconstrução do mapa elaborado em 43 d.C. por Pomponius Mela, geógrafo romano natural de Tingentera (hoje Algeciras). Note-se que o Mar Cáspio comunica com o oceano a norte, o Oceano Cita

A longa sombra de Ptolemeu

A Geografia foi conhecendo várias reedições (por vezes sob o título de Cosmografia) nos anos seguintes – a primeira versão em língua vernacular foi a italiana, impressa em 1482 – que foram acompanhadas de mapas que, possivelmente, representam mais o conhecimento da época do que a fidelidade a originais ptolemeicos que poderão nunca ter existido, até porque muitos incorporam informação posterior, obtida por viajantes como Marco Polo, que viajou até regiões cuja existência Ptolemeu desconhecia.

Mapa do mundo desenhado em Florença em meados do século XV a partir de mapa incluído na tradução da Geografia por Jacobus Angelus

Os diversos mapas-mundi associados no século XV à Geografia têm, ainda assim, alguma consistência entre si: oferecem um retrato razoavelmente fiel da Europa meridional, Mediterrâneo e Mar Negro – o mundo greco-romano – e começam a perder rigor à medida que se avança para Oriente: o Mar Vermelho, a Península Arábica e o Golfo Pérsico ainda conservam algumas semelhanças com a realidade, mas o Oceano Índico é apresentado como um mar fechado, o sub-continente indiano quase não tem expressão e a ilha de Ceilão (então denominada Taprobana) surge desproporcionadamente grande. O Atlântico é deixado em aberto, de África pouco se adianta para lá do Estreito de Gibraltar e para sul da costa do Mediterrâneo e, com excepção da Península da Jutlândia (Dinamarca), a Escandinávia é omissa. No Extremo Oriente surge uma península com o nome Aurea Chersonesus e que corresponde provavelmente à Península da Malásia e menciona-se uma certa “Serica”, palavra derivada do termo latino para “seda” e que corresponde à China, cuja seda era um dos artigos de luxo importados do Oriente pelos romanos, embora nada soubessem sobre o seu país de origem.

Mapa-mundi incluído na edição de 1482 da Geografia

Na edição da Geografia impressa em 1482, em Ulm, por Lienhart Holle, o mapa-mundi, gravado por Johannes Schnitzer a partir do mapa desenhado em 1467 por Nicolaus Germanus (Nicolaus Donus), inclui algumas “actualizações”: há mais informação sobre a costa da África Ocidental, provavelmente em resultado das explorações portuguesas, e a Escandinávia faz a sua aparição (ainda que muito deformada). Sem surpresa, para Oriente da Península Arábica não há progressos em relação aos mapas anteriores.

As navegações empreendidas pelos europeus no terceiro quartel do século XV não abalaram substancialmente a autoridade da visão ptolemaica do mundo e Cristóvão Colombo deu crédito aos cálculos errados de Ptolemeu – que sobrestimavam a extensão da Ásia em longitude e subestimavam a circunferência terrestre – para apostar em alcançar Cipango (Japão) e Catai (China) navegando para Ocidente.

Páginas do exemplar pertencente a Cristóvão Colombo de As viagens de Marco Polo, com anotações (em latim) nas margens, da autoria do navegador genovês

O projecto que Colombo apresentou a D. João II de Portugal em 1485 não só enfermava de graves erros de cálculo como nem sequer era novo: em 1474, o astrónomo e matemático florentino Paolo del Pozzo Toscanelli (1397-1482) já propusera a Afonso V de Portugal uma rota atlântica para as Ilhas das Especiarias. A proposta, acompanhada de um mapa, foi enviada ao seu “representante” em Lisboa, o padre Fernão Martins, que a entregou ao rei português. Teve o mesmo destino que o projecto submetido a D. João II por Colombo alguns anos mais tarde: foi rejeitada, pois os “assessores científicos” da corte portuguesa estavam na posse de cálculos mais precisos sobre as dimensões da Terra e a distância Lisboa-Cipango.

Reconstrução hipotética do mapa de 1474 de Paolo del Pozzo Toscanelli, sobreposta a um mapa real, colocando o Japão na longitude do México

Toscanelli terá enviado, nesse mesmo ano, uma cópia do seu mapa a Colombo, que, na altura, era agente comercial ao serviço de abastadas famílias de mercadores de Génova. No regresso de uma viagem a Glasgow, Colombo acabou por fixar-se em Lisboa em 1477, mas após D. João II ter rejeitado o seu plano e as tentativas de aliciar Henrique VII de Inglaterra, através do irmão, Bartolomeo Colombo, também terem fracassado, voltou-se, em 1486 para os Reis Católicos. A resposta destes demorou tanto que, em 1488, Colombo ainda solicitou segunda audiência (igualmente infrutífera) a D. João II, mas em Janeiro de 1492 acabou por ver o seu plano aprovado por Fernando de Aragão e Isabel de Castela.

Colombo explana aos Reis Católicos como chegar à Ásia por Ocidente: quadro de Emanuel Leutze, 1843

Apesar da adesão ao modelo ptolemaico, os cartógrafos mantinham-se atentos aos mais recentes relatos dos navegadores: pouco depois de Bartolomeu Dias ter regressado a Lisboa, em Dezembro de 1488, da viagem em que dobrou pela primeira vez o Cabo das Tormentas e provou que o continente africano não se estendia indefinidamente para sul, já o alemão Henricus Martellus Germanus (Heinrich Hammer) incorporara essa informação num mapa que desenhou em Florença (em 1489, segundo algumas fontes, em 1490-91, segundo outras) e que mostra a extremidade meridional de África rodeada de mar por todos os lados – o facto de a ponta sul de África extravasar a moldura inferior sugere que terá sido um acrescento realizado tardiamente. No canto inferior esquerdo do mapa, Henricus Martellus lavrou uma observação: “Ainda que Estrabão e Ptolemeu e a maioria dos antigos tenham descrito o mundo com inexcedível labor, cabe-me revelar esta imagem e atribuir aos locais correctos os novos conhecimentos que escaparam à sua diligência e deles eram desconhecidos”.

Mapa de 1489 por Henricus Martellus

Na verdade, o mapa de 1489 por Henricus Martellus não foi o primeiro a mostrar que, ao contrário do que pretendia Ptolemeu, os oceanos Atlântico e Índico comunicavam entre si: o mapa elaborado por volta de 1450 pelo cartógrafo italiano Fra Mauro já representa essa situação. Fra Mauro, um monge que vivia na ilha de Murano, na laguna de Veneza, terá preparado a primeira versão do seu mapa por encomenda da Signoria, o órgão de governo da República de Veneza, mas sabe-se que em 1495 enviou uma cópia a Afonso V de Portugal (embora se tenha perdido, há registo da sua recepção e arquivamento em Lisboa).

Resta saber se a Signoria terá sabido do envio, por um súbdito seu, de um mapa que representava o “estado da arte” cartográfica ao rei de um país que começava a emergir como potência comercial rival e a descer ao longo da costa africana e que, se se confirmasse que era possível entrar no Oceano Índico contornando África pelo sul, não hesitaria em apropriar-se do lucrativo comércio entre a Índia e a Europa, de que os venezianos tinham, até então, detido o exclusivo.

Mapa de Fra Mauro, c.1450

Apesar de seguir a arcaica convenção dos mapas cristãos de representar Jerusalém como centro do mundo e de tentar arrumar a Eurásia e África num contorno circular, o mapa de Fra Mauro abunda em novidades surpreendentes: é um dos primeiros mapas a figurar o Japão (identificado como a “Isola de Cimpagu”), desenha com inédita precisão os contornos do Mar Cáspio, dá mais expressão à geralmente desprezada Península Escandinava e atribui-lhe contornos menos fantasiosos.

A completa falta de rigor na representação da parte de África Ocidental a sul do Golfo da Guiné leva a suspeitar que esta parte do mapa será de natureza especulativa – note-se que faz surgir um estreito no extremo sul de África, separando o continente de uma grande ilha triangular a sul (um pouco como a Terra do Fogo no extremo da América do Sul).

As explorações portuguesas ao longo da costa africana só chegariam a Cabo Verde em 1456 e à Serra Leoa em 1460, pelo que as informações de Fra Mauro sobre a continuidade entre o Atlântico e o Índico não poderiam provir desta fonte. Segundo ele, a dobragem do extremo sul de África (a que deu o nome de Cap Diab) teria sido realizado, por volta de 1420, em sentido inverso, por um navio indiano – o que não é implausível, dado que os mercadores árabes e indianos que operavam no Índico conheciam bem a costa oriental africana e mantinham, há séculos, comércio regular com Moçambique e Madagáscar.

Busto de Fra Mauro, por Giuseppe Soranzo, 1881

Terras que os antigos não conheciam

Em 1492, a persistência de Colombo acabou por dar frutos, embora não aqueles que esperava: em vez de Cipango, chegou a Cuba. O genovês persistiu no erro de julgar ter atingido a Ásia, mesmo após ter realizado mais três viagens – em 1493 (às Pequenas Antilhas), em 1498 (a Trinidad e costa norte da América do Sul, correspondente à actual Venezuela) e em 1502 (à América Central, do Panamá à Península de Yucatán, no México) – mas alguns dos seus contemporâneos perceberam que estes territórios no Atlântico Ocidental eram desconhecidos de Ptolemeu. Todavia, como realça Brotton, “ao mesmo tempo que essas viagens punham em causa as crenças de Ptolemeu, os seus textos revelavam-se mais populares que nunca. Novas edições da Geografia foram publicadas depois do regresso de Colombo. Em 1500, de entre os 220 mapas impressos registados, mais de metade baseava-se directamente em Ptolemeu” e nenhum deles incorporava os territórios do outro lado do Atlântico.

Colombo faz o relatório da sua expedição aos Reis Católicos, num quadro de Juan Cordero de Hoyos, 1850. Colombo exibe os nativos que trouxe consigo e Fernando de Aragão tem ar de quem esperava que os japoneses fossem diferentes

Entretanto, nos primeiros anos do século XVI, o duque Renato II da Lorena (1451-1508), decidira converter a discreta cidade de Saint-Dié-des-Vosges num centro intelectual capaz de rivalizar com as cortes de França, da Borgonha ou do Sacro-Império, encarregando o seu secretário, Gaultier Lud, de criar uma academia humanista que foi baptizada como Gymnasium Vosagense. Lud tratou de atrair para o Gymnasium eruditos de toda a Europa – entre eles estavam o cosmógrafo alemão Martin Waldseemüller, o cartógrafo alsaciano Matthias Ringmann (Philesius Vogesigena) e o teólogo e latinista Jean Basin de Sendacour, trio a quem foi atribuída a tarefa de preparar uma nova e esmerada edição da Geografia de Ptolemeu, que suplantasse todas as anteriores.

Porém, veio ter às mãos da equipa do Gymnasium Vosagense uma tradução de cartas da autoria do navegador italiano Amerigo Vespucci, uma delas (conhecida como Mundus Novus) enviada de Lisboa para Lorenzo Pierfrancesco de’ Medici e publicada em 1502-03, outra (conhecida como Lettera al Soderini) endereçada ao estadista florentino Piero di Tommaso Soderini e publicada em 1504-05, relatando as quatro viagens que Vespucci teria efectuado às terras do lado ocidental do Atlântico, entre 1497 e 1504, e em que atribui a si mesmo um desmedido protagonismo na exploração do Novo Mundo.

Primeiro encontro de Vespucci com nativos americanos, em 1497, segundo gravura de Theodor de Bry, c.1592

As cartas de Vespucci são hoje encaradas com muitas reservas: é provável que sejam falsificações, de autoria anónima, baseadas em cartas reais de Vespucci entretanto desaparecidas. Não é possível adivinhar qual seria o conteúdo destas, mas os historiadores apuraram que Vespucci apenas terá realizado duas das quatro viagens que são relatadas nas cartas: uma delas integrado numa expedição espanhola comandada por Alonso de Ojeda (em 1499-1500), que terá chegado à foz do Amazonas; e outra numa expedição portuguesa, comandada por Gonçalo Coelho (em 1501-02), que terá chegado ao Rio de Janeiro. O autor das cartas afirmava que descobrira muitas terras de “que os antigos não tinham qualquer conhecimento” e pretendia ter desembarcado no continente sul-americano em 1497, antes de Colombo o ter feito na sua segunda expedição, em 1498 – o que , pelo que acima foi explanado, não corresponder à verdade.

Porém, em Saint-Dié-des-Vosges, Waldseemüller e Ringmann não só deram crédito às cartas atribuídas a Vespucci como entenderam que estas revelações justificavam a alteração dos planos e “decidiram empreender um projecto ainda mais ambicioso do que a apenas a edição da Geografia: a criação de um mapa do mundo comparando as informações geográficas de Vespucci com as de Ptolemeu” (Brotton).

“Alegoria da América”, gravura c.1615 por Jan Galle, a partir de Jan van der Straat, reproduzida em Speculum diversarum imaginum speculatiuarum, de 1638: Vespucci desperta uma índia que dormia numa rede e que representa a América

A Cosmographia Introductio (Introdução à cosmografia) que Waldseemüller e os seus colegas publicaram em Saint-Dié-des-Vosges em 1507, acompanhando um globo terrestre e o mapa-mundi Universalis Cosmographia, anunciava que o mapa “inclui ilhas remotas desconhecidas para Ptolomeu e recentemente reveladas” e declarava que “à quarta parte da Terra decidimos chamar Amerige, a terra de Amerigo, podemos mesmo dizer, ou América, porque foi descoberta por Amerigo”. A impressão do magnífico mapa-mundi Universalis Cosmographia ultrapassava largamente as capacidades dos tipógrafos de Saint-Dié-des-Vosges, pelo que foi impresso na vizinha Estrasburgo.

Mapa-mundi Universalis Cosmographia (1507), por Waldseemüller et al.

Para Broton, “os feitos do Gymnasium [Vosagense] não se confinavam à alteração da representação geográfica do mundo: faziam também parte de uma nova visão da geografia como disciplina intelectual, tanto em termos da forma como era produzida como do modo como era usada”. Deixando para trás os mapas medievais que pretendiam fornecer “respostas para a criação divina do mundo e da vida depois da morte, a Universalis Cosmographia tentava unir representações do mundo clássicas, medievais e modernas de acordo com o pensamento humanista do Renascimento, tornando possível a circulação de várias cópias entre vários indivíduos – académicos, navegadores, diplomatas – todos com interesses muito diferentes nesse ‘novo mundo’”.

A Universalis Cosmographia continuava a subestimar o sub-continente indiano e, em contrapartida, dava expressão desproporcionada à Península da Malásia (que o mapa designa por India Meridionalis), onde assinala a existência da cidade de “Mallaqua” – atestando a velocidade vertiginosa a que os acontecimentos de desenrolavam no início do século XVI e da dificuldade de cartógrafos e tipógrafos em acompanhar a progressão do conhecimento do mundo, esta “Mallaqua” seria tomada apenas quatro anos depois por uma frota portuguesa saída de Goa e capitaneada por Afonso de Albuquerque. Mas é claro que a maior novidade do mapa de Waldseemüller é a figuração da América – ainda com contornos seriamente deformados ou indefinidos, sobretudo na costa ocidental – e o nome “America” aposto à parte sul do continente.

América do Sul: detalhe da Universalis Cosmographia (1507)

Porém, Waldseemüller parecia ter dúvidas sobre as terras recém-descobertas no Atlântico Ocidental, quer quanto à sua natureza – tratar-se-iam de ilhas ou de um continente? – quer quanto ao seu “descobridor”. Ao retomar o projecto original de fazer uma nova edição da Geografia de Ptolemeu, surgida em 1511, já após a morte de Ringmann, o mapa-mundi que a acompanhava já não mencionava Vespucci nem a América. Em lugar desta surgia a designação “terra incognita” e atribuía-se a sua descoberta ao “genovês Colombo por ordem do rei de Castela”, opção que se manteria nos mapas posteriormente produzidos por Waldseemüller.

Porém, a sua opção inicial – que talvez tivesse vindo sobretudo de Ringmann – acabou por ser adoptada pelos mapas que foram surgido nos anos seguintes: o Cosmographicus Liber (1524), de Petrus Apianus (Peter Apian); o Typus Cosmographicus Universalis (1532), de Sebastian Münster, que, num mapa de 1540, ainda hesitante sobre a natureza das novas terras, lhe chamou “América ou a Ilha de Brasil”; e o mapa-mundi de 1569 de Gerardus Mercator (Geert de Kremer), que foi o primeiro a estender a designação “América” também à metade norte das novas terras (que, em 1569, já ninguém duvidava que constituíssem um vasto continente).

Foi assim, atestando que as falsidades não têm perna curta e que os boatos têm sete vidas, que Amerigo Vespucci acabou por ser imortalizado no nome de um continente em cuja exploração desempenhara um papel subalterno.

Mapa-mundi publicado no Cosmographicus Liber (1524), de Petrus Apianus

Mapa-mundi Typus Cosmographicus Universalis (1532), de Sebastian Münster

Mapa-mundi de 1569, de Gerardus Mercator

Na discussão em torno da chegada dos europeus ao Novo Mundo e ao seu impacto sobre a cartografia, Brotton entra por um terreno que é pertinente para a acesa polémica em torno do nome a dar a um eventual museu em Lisboa sobre as navegações portuguesas e cuja proposta inicial “Museu das Descobertas” suscitou acusações que vão do euro-centrismo ao neo-colonialismo. Escreve Brotton que a palavra “descoberta” tinha, nos alvores do século XVI, uma grande diversidade de significados, por vezes incoerentes ou até contraditórios: “em português […] o termo ‘descobrir’ era usado regularmente para significar ‘explorar’ ou ‘destapar’, mas também ‘encontrar por acaso’ ou simplesmente ‘apanhar’. Em neerlandês, ‘descoberta’ traduz-se normalmente por ontdekking, que significa desvendar, encontrar a verdade ou detectar um erro. A palavra ‘descoberta’, portanto, indicava tanto a descrição de um encontro com territórios e terras já conhecidos, através da mitologia ou do saber clássico, como a revelação de ‘novos mundos’ pela primeira vez. […] Os eruditos do Renascimento não se deixavam entusiasmar com o choque do novo como nós actualmente, tentando sempre assimilar esse tipo de ‘descoberta’ no conhecimento geográfico clássico”.

O geógrafo, por Diego Velásquez, c.1630

Espionagem, secretismo e publicidade

As explorações portuguesas dos séculos XV-XVI foram, naturalmente, mantidas em segredo, de forma a que potências rivais não se sentissem tentadas a colher os frutos cujas sementes os portugueses tinham lançado, apesar de, em princípio, a exclusividade portuguesa e espanhola sobre as novas terras e mares estar assegurada e regulamentada pelo Tratado de Tordesillas (1494) e pelas ratificações de que este tinha sido alvo pelos papas Alexandre VI e Júlio II (ver Magalhães e a viagem que Portugal tentou impedir).

Quem estava mais preocupado com os extraordinários progressos feitos pelos portugueses na descoberta de uma rota marítima para a Índia era, claro, a República Veneziana. Em 1502, o mercador veneziano Girolamo Priuli antevia que todos os que “antigamente vinham a Veneza comprar especiarias com o seu dinheiro irão agora a Lisboa porque fica mais perto dos seus países e […] também porque poderão comprar a um preço mais barato […] Com todos os impostos, direitos aduaneiros e taxas entre o país do Sultão e a cidade de Veneza, posso dizer que uma coisa que custava um ducado aumenta para 60 e talvez 100”.

Veneza em 1500, por Jacopo de’ Barbari

Como seria de esperar, a angustiada República Veneziana tentava estar a par das navegações portuguesas, como atesta uma carta de 1501 de Angelo Treviso, secretário do embaixador veneziano em Castela ao capitão veneziano Domenico Malipiero: “Esperamos diariamente o nosso médico de Lisboa, que lá deixou o nosso magnífico embaixador; que a meu pedido escreveu um breve relato da viagem a Calecute, do qual farei uma cópia para Vossa Magnificência. É impossível obter o mapa dessa viagem porque o rei decretou a pena de morte para qualquer pessoa que o distribuir”. Porém, um mês depois, Treviso já mudara de perspectiva, talvez por ter percebido que, apesar do aparente rigor da lei, afinal era fácil suscitar fugas de informação em Portugal, e garantia poder, brevemente, presentear Malipiero com “tantos pormenores como se tivésseis estado em Calecute”.

Não se sabe que mapas terá Treviso obtido, mas há uma “fuga de informação” cartográfica, de Portugal para Itália e nesta época, que se tornou famosa: é o “planisfério de Cantino”, assim chamado por ter sido obtido em 1502 por Alberto Cantino, um agente que Ercole I d’Este, Duque de Ferrara, enviara a Lisboa com o pretexto de adquirir cavalos.

Mapa-mundi dito “de Cantino”, 1502

O mapa, de autor desconhecido, mas seguramente bem posicionado e bem informado, tem a particularidade de já incluir – ainda que de forma inevitavelmente fragmentária – as terras descobertas (oficialmente) por Pedro Álvares Cabral dois anos antes. A aproximação com que a África Oriental e o Índico Ocidental são representados, não menos notável, quando se atende a que a armada de Cabral foi a primeira a demandar a Índia após a viagem inaugural de Vasco da Gama.

Porém, se esta informação seria vital para a República Veneziana, pode perguntar-se de que serviria ao ducado de Ferrara, sem costa nem relevância no comércio marítimo – escreve Brotton que “Ercole não estava interessado nas informações náuticas […] mas em mostrar aos reinos e impérios rivais o seu acesso a informações secretas”.

Ercole I d’Este (1432-1505), Duque de Ferrara, por Dosso Dossi, início do século XVI

O outro lado do mundo

Se o ducado de Ferrara não representava uma ameaça para Portugal, caos bem diferente era o de Espanha, que se envolveu num disputa com Portugal a propósito da posse das Molucas, que o Tratado de Tordesilhas deixara em aberto. Fernão de Magalhães cria ser possível alcançar as Ilhas das Especiarias por Ocidente, empresa para a qual conseguiu obter o apoio de Carlos I de Espanha, alegando que seria capaz de provar que o arquipélago ficava na metade espanhola do mundo (ver Magalhães e a viagem que Portugal tentou impedir). A expedição circum-navegou o mundo (o que não fazia parte dos planos) mas falhou o seu propósito fundamental, dando azo a anos de argumentações e negociações inconclusivas entre as potências ibéricas.

Mapa-mundi, elaborado c. 1700, com o itinerário da primeira viagem de circum-navegação do globo (“Repræsentatio geographica itineris maritimi navis Victoria”), publicado no Atlas Novus (1702-10) de Heinrich Scherer. Apesar de ter sido desenhado 180 anos após a expedição de Magalhães e de muitas outras explorações terem dilatado significativamente o conhecimento do mundo, o mapa de Scherer apresenta sérias imprecisões, nomeadamente a anacrónica ideia de que a Califórnia é uma ilha

Em 1525-26, a tensão entre Portugal e Espanha foi atenuada pelo duplo casamento de D. João III de Portugal com Catarina, irmã de Carlos I de Espanha (o Sacro-Imperador Germânico Carlos V), e deste com Isabel, irmã de D. João III, e com a renúncia às Molucas pela parte de Espanha, em 1529, pelo Tratado de Zaragoza. Este foi firmado tendo por base um mapa-padrão que localizava, consensualmente, as Molucas na superfície da Terra – na metade portuguesa – e traçava linhas divisórias claras entre os hemisférios português e espanhol. Foi a primeira vez que um mapa foi usado “como documento juridicamente vinculativo capaz de sustentar um acordo político duradouro” (Brotton).

Este mapa perdeu-se, mas sobreviveu um, do mesmo ano de 1529, elaborado pelo cartógrafo português Diogo Ribeiro – mais um “renegado” ao serviço da corte espanhola e que desempenhara papel activo nas negociações luso-espanholas sobre as Molucas – e que representa uma nova versão dos mapas-mundi elaborados por Ribeiro em 1525 e 1527 a fim de sustentar a pretensão espanhola às Molucas.

Desconhece-se quem encomendou o mapa de 1529 e a finalidade a que se destinou; o que é certo é que manipula a geografia com o fito de recolocar as Molucas (que surgem duplicadas, nos extremo esquerdo e direito) na metade espanhola do mundo, embora prescinda de assinalar os territórios portugueses e espanhóis com bandeiras, como fizera nas versões anteriores. É como se o mapa deixasse subentendido que os espanhóis sabiam ter direito às Molucas e que a sua renúncia às ilhas era um gesto apaziguador, magnânimo e temporário.

Mapa-mundi de Diogo Ribeiro, 1529

Se era este o seu propósito, não teve consequências de maior: Espanha não voltou a reivindicar a posse das Molucas, em cujo comércio Portugal manteve posição preponderante, até à viragem dos séculos XVI/XVII, quando se deu a entrada em liça da Holanda (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 2). Com a publicação, em 1596, do Itinerario, do mercador Jan Huyghen van Linschoten, que tinha sido secretário do vice-rei da Índia, em Goa, entre 1583 e 1588, e acedera à ciosamente guardada cartografia portuguesa, o sonho holandês de arrebatar aos portugueses o comércio das especiarias com as Molucas começou a ganhar forma.

Página de rosto da edição original de Itinerario (1596), de Jan Huyghen van Linschoten

A fim de proporcionar aos navios da Companhia das Índias Orientais informação detalhada sobre os ventos, correntes e baixios que encontrariam no longo percurso até ao Extremo Oriente, a cartografia holandesa floresceu: “os portugueses tinham introduzido o ofício científico da cartografia moderna, mas foram os holandeses que a transformaram numa indústria” (Brotton).

A abordagem dos cartógrafos holandeses era diversa das dos seus antecessores. Os mapas produzidos por portugueses e espanhóis eram “quase todos desenhados à mão, numa tentativa fútil de limitar a sua circulação; e porque a Península Ibérica não tinha a vasta indústria tipográfica que se estabelecera no norte da Europa a partir dos finais do século XV”.

Dando como exemplo o mapa das Ilhas Molucas (Insulae Moluccae celeberrimæ) elaborado em 1592 por Petrus Plancius (Pieter Platevoet), Brotton observa que, contrastando com a ambiguidade dos mapas anteriores em relação às terra remotas e as ornamentações fantasiosas com criaturas fantásticas e povos mitológicos, os “limites e margens do mundo encontram-se claramente definidos e identificados como lugares para exploração financeira”. Na perspectiva holandesa, “todos os recantos da Terra eram mapeados e avaliados com base nas suas oportunidades comerciais. Um novo mundo era assim definido por novas formas de ganhar dinheiro”.

Mapa das Molucas (1592), por Petrus Plancius

E, com efeito, o mapa de Plancius exibe na sua margem inferior, os produtos daquela região a cujo comércio os holandeses ambicionavam deitar mão – como acabaram por fazer, poucos anos volvidos: a “nux myristica” (noz-moscada) e a “caryophilum arbor” (o cravo-da-índia), exclusivas das Molucas, e três variedades de “santalum” (sândalo), madeira preciosa proveniente, então, sobretudo das ilhas de Sumba e Timor (que também são abrangidas pelo mapa).

Geografia vs. decoração

Mas a Holanda do século XVII viu também nascer outro tipo de cartografia, que tem a sua mais notável expressão no Atlas Maior que Joan Blaeu publicou em Amesterdão entre 1662 e 1672. Este colosso, que reunia 594 mapas e 3000 páginas de texto, ofuscou o Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus, que Blaeu tinha começado a publicar em 1634, bem como a obra-prima homónima Theatrum Orbis Terrarum, compilada por Abraham Ortelius e impresso em Antuérpia, em 1570, por Gilles Coppens de Diest.

Quatro figuras alegóricas representam os quatro continentes na página de rosto do Theatrum Orbis Terrarum (1570), de Abraham Ortelius

O atlas de Ortelius é visto, simultaneamente, como o primeiro do seu género, uma súmula dos conhecimentos cartográficos quinhentistas e o momento fundador da Era de Ouro da cartografia holandesa. Conheceu o assombroso número de 25 edições, sucessivamente revistas e aumentadas, durante a vida de Ortelius (que faleceu em 1598), apesar do seu custo elevado, e, além da edição em latim – a língua-padrão das edições da época – teve também versões em holandês, francês e alemão.

Mapa-mundi do Theatrum Orbis Terrarum (1570), de Abraham Ortelius

O Atlas Maior, cuja extensão oscilava entre os nove e os doze volumes, consoante a edição (Blaeu publicou versões em latim, francês, holandês, alemão e espanhol), era ainda mais dispendioso. Na verdade era o livro mais caro jamais publicado até à data – custava entre 350 florins, na versão a preto e branco, e 450 florins, na versão colorida à mão, correspondendo 450 florins ao rendimento anual de um artesão holandês da época – mas tal não impediu que fosse um sucesso comercial.

Mapa-mundi do Atlas Maior, de Joan Blaeu

Apesar do seu aparato, o Atlas Maior não trazia revelações de novos territórios ou maior precisão na representação dos que já eram conhecidos. Brotton considera que “a dimensão da publicação de Blaeu não podia compensar a sua incapacidade de oferecer novos métodos geográficos para a criação de uma imagem do mundo, uma vez que satisfazia um público mais interessado no valor decorativo dos seus mapas […] Era uma criação verdadeiramente barroca, rompendo decisivamente com a tradição renascentista. Enquanto anteriores cartógrafos, como Mercator, procuravam criar uma visão científica singular do lugar do mundo no cosmos, Blaeu acumulava apenas cada vez mais dados sobre a diversidade do mundo, motivado pelo mercado e não pelo desejo de estabelecer uma determinada percepção do mundo. Sem um princípio intelectual estruturante, o Atlas Maior não parava de crescer, tornando-se numa obra-prima imperfeita e inacabada, instigada tanto pelo dinheiro como pelo conhecimento”.

Soldado e rapariga rindo-se, c.1657, de Jan Vermeer. A pintura de Vermeer dá testemunho do frequente uso de mapas com funções decorativas nas casas burguesas da Holanda seiscentista

Conclusão

O livro de Brotton oferece uma instrutiva e equilibrada panorâmica sobre a história da cartografia, cruzando aspectos sociais, políticos, económicos e religiosos e alicerçada na ideia de que a cartografia não caminha em direcção à objectividade e neutralidade – até o Google Earth está enraizado em conceitos tradicionais de representação gráfica, alguns dos quais remetem para Ptolemeu. E, alerta Brotton, apesar das declarações de princípios democráticos da Google, a nova geografia que se anuncia arrisca-se “como nunca a ser motivada por um único imperativo: o lucro financeiro através da monopolização de informações quantificáveis”.

Seja como for, nenhuma representação mostrará “o mundo como ele é, porque isso não pode ser representado. Um mapa do mundo correcto é coisa que não existe e nunca existirá. O paradoxo, contudo, é que nunca poderemos conhecer o mundo, nem representá-lo definitivamente, sem um mapa”.