Quando em 2010 Patti Smith revelou Just Kids (em português Apenas Miúdos) pudemos ler num livro de memórias o que já ouvíamos nas canções (desde 1975, quando editou o primeiro álbum “Horses”) e na poesia da artista americana: que as palavras são a sua principal matéria criativa. Torna-as plásticas, de acordo com o que quer dizer ou sugerir. Mais sonhadora ou romântica, mais melancólica ou revoltada. Sempre com histórias e personagens desenhadas para nos serem próximas, quase até à intimidade, que de repente também se torna coisa nossa. Esse mesmo Just Kids contava a história da artista e da relação intensa e marcante que construiu com o fotógrafo Robert Mapplethorpe. No ano passado voltou a publicar em livro parte da sua história, num novo título: M Train. É quase um conjunto de contos em que Patti Smith, a partir do presente, recorda episódios passados que lhe definiram os dias. O marido, Fred “Sonic” Smith (antigo guitarrista dos MC5, que morreu em 1994), os filhos, as viagens, a passagem do tempo, como a morte lhe mudou a vida e como a sorte ainda a acompanha. Sorte que também esteve do nosso lado, quando depois de uns problemas técnicos, conseguimos falar com Patti Smith. Por telefone, é certo, mas aconteceu tudo como se a conversa tivesse ocupado a mesa de um dos cafés que a artista frequenta como vício — os mesmos cafés onde quase todo o livro foi escrito.

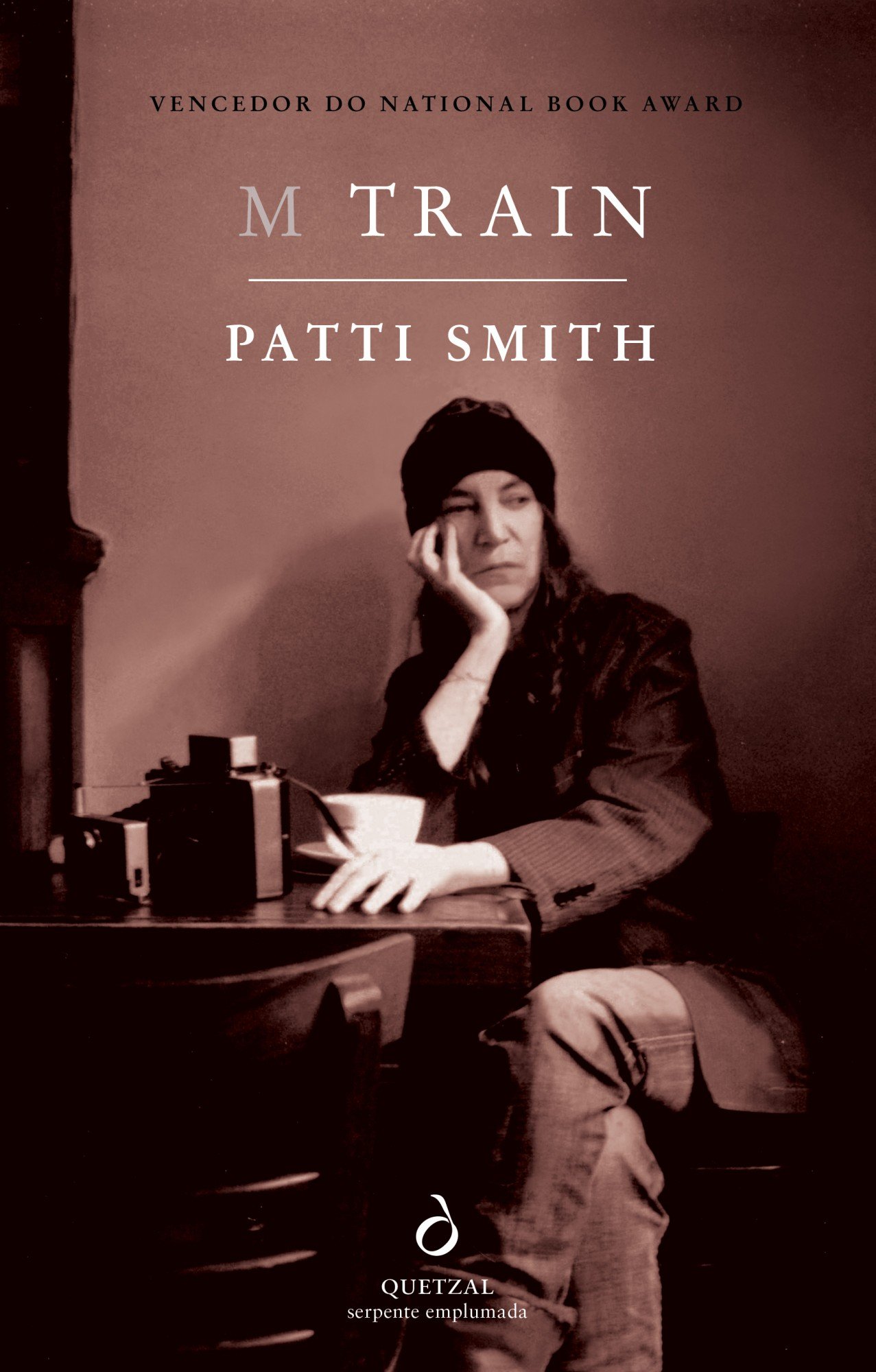

“M Train”, de Patti Smith. Edição: Quetzal (6 de maio)

Olá Patti, boa tarde.

Olá, como vais? Estás a ligar de onde?

De Lisboa.

Lisboa, claro. Gosto muito de Lisboa. Sabes, o meu pai costumava assobiar uma música chamada “Lisboa Antigua” [um arranjo para orquestra de Nelson Riddle, sobre o clássico “Lisboa Antiga”, que foi interpretado por vozes como Hermínia Silva ou Amália Rodrigues]. É uma cidade que me acompanha desde há muito tempo, muito antes de sonhar em conhecê-la. E é uma cidade ótima para escrever. Não escrevi M Train em Lisboa, mas escrevi outras coisas.

Exatamente sobre M Train, já sabia que o ia escrever quando estava a trabalhar no livro anterior, Just Kids?

Nem por isso. O Just Kids aconteceu porque o Robert Mapplethorpe tinha-me pedido para o escrever pouco antes de morrer. Por causa da natureza do livro, teve muitas questões técnicas, houve muita pesquisa, muita responsabilidade em relação a datas, a Nova Iorque, tudo isso tinha de estar correto. Foi muito planeado. E decidi que o seguinte não seria assim, aliás, seria o oposto. Sem plano, sem história, sem responsabilidade a não ser para comigo mesma. Escrevi o que me vinha à ideia. Daí ter dado o nome M Train, que quer mesmo dizer algo como “o comboio da mente”. Ia para o meu café favorito, todas as manhãs, e deixava que as ideias caíssem no papel, só isso.

Ainda assim, no meio dessa ausência de plano, tinha uma disciplina, pelo menos ia quase sempre para o mesmo sítio escrever, à mesma hora.

Isso faz parte da minha única regra que é tentar ter ética de trabalho. Todos os dias são dias de trabalho, são dias de escrita. E isso, só por si, é uma regra. E ao fazê-lo desta maneira descobri como a vida nos apresenta métodos sem que os procuremos. Não tinha uma história, não sabia por onde ia, nem sobre o que ia escrever. Mas a nossa mente dá-nos a volta. Constantemente revisito determinadas coisas, pessoas e locais. O meu marido, a nossa vida em Michigan, os meus livros… Há padrões que ganharam vida própria e que instituíram, dessa maneira, uma regra muito própria.

O seu marido, Fred Smith, é, aliás, uma das presenças maiores no livro.

Claro, é como se ele me visitasse em várias ocasiões e enquanto escrevi este livro isso aconteceu muitas vezes. Logo ao início de todo este processo. Lembro-me perfeitamente de estar num café — sou apaixonada por cafés — e viajar até àquele tempo na minha em vida em que quis abrir um café, em que me mudei para o Michigan para o fazer e para viver com o meu então futuro-marido. Tudo isso, por sua vez, me levou até à viagem que fizemos à Guiana Francesa… É por isso que digo que este livro foi como um comboio com estações indefinidas. Era o que tinha para escrever. O meu marido era uma pessoa muito privada e quis continuar a respeitar isso. Mas ele estava continuamente a aparecer à superfície, por isso achei que talvez o melhor fosse colocá-lo no livro. E perto do final do livro, quando estava a terminar a escrita, sonhei com ele, parecia-me contente. Como se ele tivesse dado a bênção sobre isto. Ou sobre as vezes em que me lembro dele durante os concertos.

É habitual fazê-lo e costuma partilhar isso com o público, sobretudo quando chega a hora de cantar “Because The Night”.

Ele era meu marido, é o pai dos meus filhos e eu amava-o. Estas três coisas vão sempre explicar quase tudo. E depois ele morreu. Morreu quando éramos muito novos. Não nos separámos, não houve zangas. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. Amava-o, como já disse, e assim continuo. Quando penso nele, especialmente quando estou prestes a cantar uma canção na qual ele tem um papel importante, sobretudo o “Because The Night”, é sempre um momento fantástico. Porque quando essa canção apareceu éramos novos, a vida era perfeita, cantá-la é uma felicidade, é uma alegria, ainda que sinta tantas saudades. Ele está presente na minha memória. O meu filho tem a voz dele, o som que tira de uma guitarra é igual ao que o Fred tirava. E a minha filha toca piano da mesma maneira… é difícil fugir a isto. Não quero fugir, nem sequer das coisas que me chateavam, que também existem. Como acontece com a minha mãe, o meu pai, o meu irmão… As pessoas morrem mas podem ficar connosco.

Mas teve de aprender a lidar com essas perdas relativamente cedo.

Sim, nada me preparou para perder o Robert [Mapplethorpe], dois anos depois o meu pianista, depois o Fred; o meu irmão morreu dois meses depois. E todos estes homens tinham 45 anos. Mas tinha dois filhos, muita responsabilidade nas mãos, e não tive grande solução. Não foi fácil como não é para ninguém. Com tudo o que é material no mundo e com todas as possibilidades que temos, a vida continua a ser a coisa mais preciosa. Mesmo em tempos de tragédia ou desalento, temos que arranjar maneira de resolver isso e ultrapassar.

É essa intimidade que atravessa M Train. Nunca sentiu que estava a expor-se de mais ao escrever este livro?

Bom, qualquer figura pública passa a ideia que os outros podem conhecê-la facilmente, que não há segredos, e isso passa também para os retratos que os media fazem, quase como um absolutismo, como se tivessem certeza de tudo. É claro que não há muita privacidade, por isso mais vale ser conhecida como realmente somos. Tenho quase 70 anos e isto é como uma partilha que faço com as pessoas. Até porque é isso que os artistas fazem, revelarem quem são através do seu trabalho. Partilho as minhas viagens, as minhas fotografias, as minhas memórias. É parte do que sempre fiz. Não sinto que estou a revelar mais agora ou que esteja a fazer algo de muito diferente. E, já agora, se é para contar histórias da minha vida então que seja eu a fazê-lo e que sejam verdadeiras. Não sou uma rockstar louca a correr de festa em em festa. Sou o que escrevi neste livro. Vou aos cafés, escrevo, sonho acordada, passeio pelo mundo, é isto. E é isso que está no livro.

Mas é natural que, por ser uma personalidade popular e com um percurso criativo com várias décadas, quem a segue tenha uma ideia particular de quem é e do que faz.

Percebo, sim, mas tento não pensar sobre isso. Quando somos mais novos acho que é mais natural que pensemos nessas coisas. Mas na minha idade não quero saber o que as pessoas acham de mim e daquilo que faço. E agora já podem conhecer a sério boa parte daquilo que verdadeiramente sou. Está neste livro. Parece publicidade mas não é.

A passagem do tempo tem muito protagonismo no livro, as pessoas que conheceu, a família, as viagens, os livros e a música que a acompanhou… Já que fala nos 70 anos que está quase a completar, como encara o envelhecimento, a idade?

Ah, a idade… Houve uma altura durante a escrita deste livro em que tive uma pequena epifania. Estava nos meus sessentas e tal. Comecei a pensar nisso, por ser mãe e artista, quanto tempo tenho para ver os meus filhos e os meus netos crescer, quanto tempo ainda tenho para ler e escrever mais livros, quantas viagens ainda vou poder fazer? Temos que ter consciência do que pode estar por vir e usar o tempo de forma inteligente. Faço escolhas com base naquilo que quero realmente fazer. Não me envolvo em nada que me possa distrair.

Isso pode ser complicado para alguém com tantas solicitações.

Nem por isso, tem mais a ver com equilíbrio. Apesar de ser uma má comparação, é como alguém que tenha 25 anos e descobre um grave problema de saúde. Tenho muita sorte porque posso escolher, tenho essa hipótese. O nosso tempo é finito. O que é que mais gosto de fazer? Gosto dos meus filhos e de trabalhar, é isso. E juntar as duas coisas é a perfeição.

Muitas vezes escreve como se estivesse a fazer um diário. Foi assim que começou a escrever, quando era mais nova?

Sim, sempre tive diários, sempre tomei notas sobre os meus dias. Cheguei a ter um diário só para os sonhos que tinha. Sonhava com alguma coisa e apontava isso num caderno. E continuo a fazê-lo. Escrevo desde os 10, 11 anos, é o que faço há mais tempo, não imagino a vida sem isso, seja para publicar ou não, isso não interessa. E tenho muita coisa não publicada. Escrever e ler são uma enorme obsessão.

Ou seja, se tivesse que escolher…

Escolhia a escrita, sem dúvida, não pensava duas vezes. Mal pensava uma vez que fosse, na verdade. Tenho muita sorte porque faço muitas coisas diferentes, expresso-me de muitas maneiras, mas é a escrita que mais me realiza e é a coisa que mais prezo.

Escreve sobretudo em Nova Iorque? Continua a ser o seu local de eleição, a “sua” cidade?

A verdade é que estou muito mais tempo fora de Nova Iorque, porque viajo muito. A cidade é como uma base mas gosto de estar pelo mundo. Tenho uma pequena casa a uma hora de Nova Iorque, em Rockaway Beach, e assim consigo estar perto do mar. Não preciso estar na cidade a todo o momento, não tenho essa urgência. Nova Iorque tem as suas coisas incríveis mas também tem limitações. A América tem tendência para não dar valor à sua história e costuma destruir tudo para fazer coisas novas. Porque gosto muito de história, tento estar em locais que tenham a história viva. É por aí que a Europa puxa por mim. Sempre fui assim, acho que só viajei menos quando decidi ser mãe. Mas não deixei de ser artista.

Diz isso como se o normal fosse ter filhos e deixar de ser artista. Existe essa ideia, esse preconceito?

Nunca o senti, talvez outras pessoas tenham passado por isso. Mas a verdade é simples: ser artista não é a causa nem o motivo de nada. A ideia de que o artista é o pai mais irresponsável é uma ilusão. Um pai irresponsável é um pai que não comunica com os filhos, é só isso. Podem ser pessoas de negócios, pode ser uma carreira de manequim, pode ser qualquer coisa. Comigo e com o Fred, quando decidimos ter filhos decidimos também que nos iríamos retirar da vida pública. Fizemos uma pausa nas viagens, nos concertos… Mas ambos continuámos a ser artistas, isso não mudou. Porque não é a vida pública que nos faz artistas, é o trabalho. Continuámos a estudar, ele a fazer música, eu a escrever, poesia ou livros que nunca foram publicados. Ter filhos é um grande sacrifício. E fazer arte também implica algum sacrifício, porque boa parte da consciência aparece no trabalho que se faz. Não é um trabalho das nove às cinco, é-se artista a tempo inteiro. E para assumir a vida enquanto pai ou artista é preciso responder a essa pergunta: estamos dispostos a fazer sacrifícios? Encontrei formas de equilibrar as duas coisas.

Que formas foram essas?

Quando os meus filhos eram pequenos não desenhava nem pintava, não tinha nem espaço nem tempo para isso. Mas passava pelo menos três ou quatro horas por dia a escrever, quando eles estavam a dormir ou quando estavam na escola. Não tive que sacrificar o meu trabalho, apenas tive que adaptar o meu tempo. Não podia estar a pé a noite inteira, a fumar erva e a escrever poesia. Mas aprendi a acordar às cinco da manhã, trabalhava até às oito e essas horas eram só minhas. É uma questão de prioridades, de decidir o que realmente importa.

Já agora, desculpa, mas vamos ter de acabar, estão a dizer-me que tenho de sair, tenho uma pessoa à minha espera aqui num café na esquina.

Tinha de ser num café. É mais que um habitual vício, não é?

Muito mais, claro que sim. Gosto muito de café, é o meu vício contínuo, ainda que não o consuma como fazia quando era mais nova. Mas sobretudo gosto de café como ideia, como conceito estético. Está muito ligado às minhas manhãs, porque sou uma escritora de manhãs. Se trabalhasse mais de noite acho que seria tudo diferente. A atmosfera dos cafés é das coisas que mais gosto de viver e é um grande problema para mim que essas atmosferas estejam a mudar. Funcionam quase como escritórios, como extensões telefónicas. Mas se formos à Europa encontramos outra onda. Estive em Paris durante duas semanas e todas as manhãs ia ao café. Temos a ilusão da solidão no meio da multidão. Há uma espécie de contemplação difícil de encontrar noutro sítio. É uma atmosfera mental e adoro isso, sempre fez parte dos meus momentos mais íntimos.