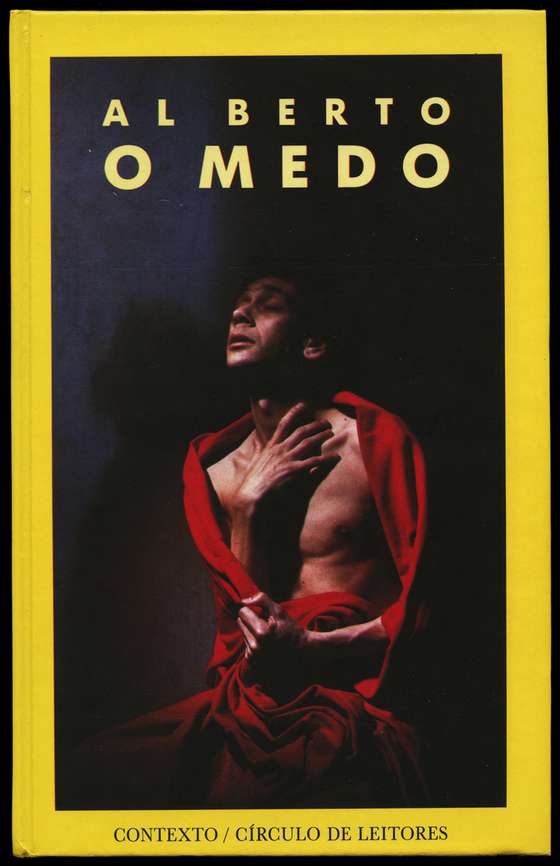

Para as gerações dos anos 90, e da primeira década do milénio, Al Berto será sempre aquele corpo crístico criado por Caravaggio e recriado por Paulo Nozolino para a capa da obra coligida sob uma frase totalizante: O Medo. A sua poesia não se desvincula daquela encenação da dor e da morte, do sangue a insinuar-se no manto vermelho, do corpo nu, da exibição no exterior de uma incurável ferida interior. Pelo contrário, aberto o livro, a fotografia de Nozolino afirma-se como uma síntese perfeita daquela poética cujo topos fundamental é o corpo. Um corpo que nunca parou de se encenar, de re(a)presentar, porque nunca parou de sofrer por essa impossibilidade de sair de si mesmo, com a escrita a querer fazer-se ex-crita. No limiar, parece ser essa a grande utopia de Al Berto: transformar o corpo em palavras, transformar a carne em linguagem, para assim se libertar da solidão ontológica, que é sempre a marca da nossa fragilidade e a omnipresença de um perigo.

Segunda edição de “O Medo”, na editora Contexto, com foto de Paulo Nozolino

A decisão da editora Assírio & Alvim de suprimir a fotografia de Nozolino (um dos maiores fotógrafos portugueses) por uma anódina capa de cor única é assim mais uma forma de desentender o poeta que morreu faz esta terça-feira 20 anos, e que — não obstante o nariz torcido da Academia, a sua catalogação como “poeta menor”, ou a tentativa de o eternizar como estrela rock, filho de Rimbaud, ou rebelde doméstico para adolescentes –, continua a ser um dos poetas portugueses mais lido e cultivado, sobretudo pelos mais jovens, um caso único de popularidade na literatura portuguesa e ainda assim um estranho, um estrangeiro que deixou o seu reflexo no espelho e levou o corpo para parte incerta.

Luta de sonâmbulos animais sob a chuva. Insectos quentes escavam geometrias de baba pelas paredes do quarto. em agonia, incham, explodem contra a límpida lâmina da noite. são os resíduos ensanguentados do ritual.

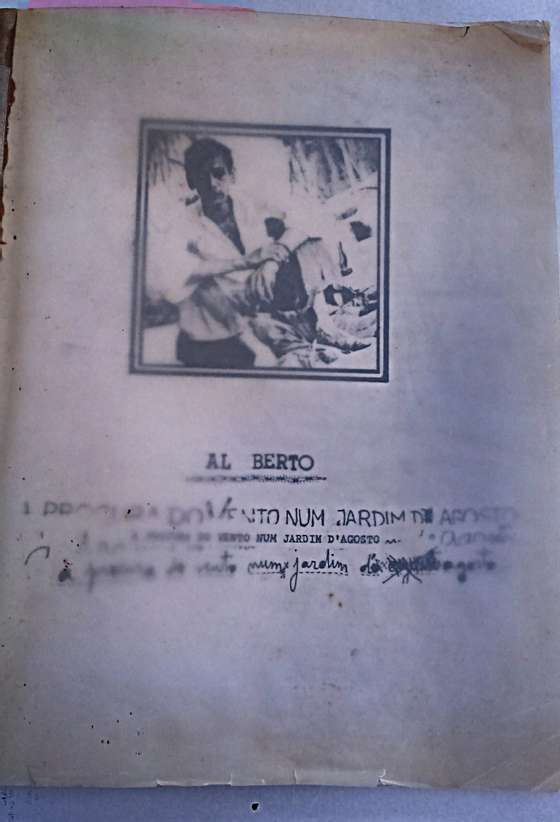

na cal viva da memória dorme o corpo. Vem lamber-lhe as pálpebras um cão ferido. Acorda-o para a inútil deambulação da escrita. Abandonado vou pelo caminho de sinuosas cidades. Sozinho, procuro o fio de neón que me indica a saída. Eis a deriva pela insónia de quem se mantém vivo num túnel da noite. Os corpos de Alberto e Al Berto vergados à coincidência suicidária das cidades. Eis a travessia deste coração de múltiplos nomes: vento, fogo, areia, metamorfose, água, fúria, lucidez, cinzas (…).”( À Procura do Vento num Jardim de Agosto, 1976)

De Alberto Raposo Pidwell Tavares a Al Berto, um pseudónimo para a eternidade

No dia 13 de junho (o mesmo que viu nascer Fernando Pessoa e viu partir António Variações, Eugénio de Andrade, Álvaro Cunhal) de 1997 morria no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, o poeta Alberto Raposo Pidwell Tavares, vítima de um linfoma. Tinha 49 anos. Deixou um filho que nunca conheceu, paixões largadas pelos dias, poemas, diários, fantasmas, paisagens só suas, casas abandonadas, cidades feéricas em ruína e a sujidade de um século onde a única lei do humano era o comércio e a destruição.

Alberto que, depois de uns anos a estudar pintura na Bélgica regressou a Portugal em 1974 para se tornar poeta e passar a chamar-se Al Berto. Um pseudónimo para a eternidade: “Senti necessidade de abrir a brecha com uma coisa que era muito minha e abri o nome ao meio, uma cisão num determinado percurso. Foi a maneira de não esquecer esse abismo. Depois, Al Berto, dito à francesa, Al Bertô, é mesmo árabe e significa ‘anónimo’. E há qualquer coisa no anonimato que me seduz. E o nome funciona bem em termos de se reter”, explicou numa entrevista dada ao Diário Popular.

Al Berto nos tempos em que vivia na Bélgica. (Foto: Cortesia de Vicente Alves do Ó)

Nascido em Coimbra, em 1948, o poeta cresceu em Sines, onde a família de origem inglesa se tinha estabelecido no século XIX, com um negócio na indústria conserveira. O pai morreu-lhe cedo e os avós tomaram a seu cargo a educação do neto. “Lembro-me da primeira vez que me chamaram maricas – foi a minha avó” contou Al Berto ao jornal O Independente. Em 1965 foi para Lisboa estudar para a António Arroio e a Sociedade Nacional das Belas Artes. Em 1967 partiu para Bruxelas como exilado político para escapar à incorporação militar e à consequente ida para a Guerra Colonial. Entrou para a École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Visuels nas vésperas do Maio de 68. Fundou, com outros artistas plásticos, fotógrafos e escritores, a associação Monfaucon Research Center, onde chegou a publicar um livro de desenhos, Projects 69. Nesses anos viajou por Itália e Espanha e nessas viagens começou a escrever diários. A aventura da escrita fazia-se homericamente: a grande odisseia de regresso a casa era a escrita. E como Ulisses, o poeta escolheu narrar a viagem, contra todos os cantos de sereia mortais que o foram chamando pelo caminho. Quando morreu, Al Berto não tinha nada a não ser a história da sua travessia.

Quero o tempo todo, esse ‘nada’ de milhões e milhões de anos. Onde possa compreender o mais ínfimo grão de pó do meu corpo. Cada grão infinitamente minúsculo será memória ainda da extraordinária viagem.”

(Diários, 2 de fevereiro de 1984)

Corpo, uma angústia posta a nu

“A mais terrível nudez que existe é a de se ser estrangeiro, a de se ser estranho”, escreve o filósofo Jean-Luc Nancy a propósito da relação indissociável entre o corpo e a escrita. Relação que é total e obcecante na poesia de Al Berto. O corpo, o seu corpo e depois a impossibilidade de ser o corpo dos outros são o grande topos, o lugar fundamental da sua poética. É sempre ele, um corpo a falar para outro corpo. Uma tentativa frustrada e frustrante de construir uma comunicação que transcenda a linguagem, que penetre o corpo, que o faça sair da sua solidão. É certo que desde criança Alberto sempre se sentiu um estranho, um homossexual numa família e numa pátria conservadora, ditatorial, cheio de desejos libertários que não encontravam eco num país atrasado e sem liberdade. E mesmo depois de ser um poeta reconhecido, integrado no mainstream, admirado, Al Berto nunca deixou de sentir violentamente essa estranheza que se revela na recorrente imagem do espelho, onde o corpo nunca coincide com o seu reflexo.

Quando voltou a Portugal, Al Berto rapou o cabelo e ocupou a Quinta de Santa Catarina, em Sines. (Foto: Cortesia de Vicente Alves do Ó)

O corpo penetrado, esventrado, supliciado, o corpo explorado nas suas múltiplas aberturas e fluidos, sexos, boca, cuspo, esperma, lágrimas, sangue, não é tanto símbolo de subversão da moral burguesa, como tem sido fixado pelos leitores e estudiosos da obra albertiana, como é símbolo do isolamento físico e existencial, símbolo da urgência de sair de si mesmo, de tocar, de sentir, de se ligar ao outro, de tocar com o seu interior o interior do outro. Daí que em Al Berto palavra e corpo/carne sejam sinónimos e a poesia seja nele uma espécie de carnação. Uma ocupação imaginária do lugar do outro, perseguindo-lhe os vestígios silenciosos da carne, procurando desvelar-lhes os segredos, os recantos mais ocultos, em última instância esse lugar tremendo da existência humana onde se aloja o medo que é sempre sinónimo da consciência de si.

e o mundo poderia desabar dentro de 5 minutos

o copo estilhaça

os vidros esfregados nos ombros e no peito

onde uma veia rebenta o canto radioso do sangue

depois dança contorce-se está embriagado

cobre o rosto suado com a ponta dos dedos espalha

sangue e cuspo construindo a derradeira máscara

cai para dentro do seu próprio labirinto

como se a verticalidade do corpo fosse um veneno

domina-o um estertor incompreensível

uma corda invisível ata-lhe a voz

não se moverá mais

apesar de nunca ter avistado os órgãos profundos do corpo

sabe que também eles se calaram para sempre…”(Noite de Lisboa com auto-retrato e sombra de Ian Curtis)

Talvez nos Diários (Assírio &Alvim) seja mais manifesta a luta do poeta contra esse obstáculo titânico que são os limites do seu corpo, do seu pensamento. Al Berto foi sempre um solitário, que nunca cessou de fazer o exercício de procurar o outro, de imaginar o lugar do outro, “e aí residia a sua profunda ética, o seu desejo de justiça, a sua assunção de que a arte é sempre política”, como afirma Vicente Alves do Ó, cineasta que trabalhou com o poeta, em Sines, e que realizou o filme Al Berto, as mãos nunca mentem, cujo trailer é lançado esta terça-feira e terá estreia nas salas em setembro.

Alguns elementos da comunidade que viveu na Quinta de Santa Catarina entre 1974 e 1977. Al Berto de pé, ao centro. João Maria do Ó, seu namorado, imediatamente à sua frente. (Foto: Cortesia de Vicente Alves do Ó)

Vicente lembra que em Sines Al Berto fundou e dirigiu o Centro Cultural Emmérico Nunes, foi sempre um ativo promotor da cultura. “Acreditava na democratização da cultura apesar de se ter desapontado profundamente com o Portugal do pós-25 de Abril. Lidava mal com o país que se mantinha serôdio e incapaz de exercer radicalmente a liberdade”, diz o cineasta em entrevista ao Observador.

“Quando regressou a Sines em 1974, Al Berto foi viver para a Quinta de Santa Catarina, um palacete que tinha sido expropriado pelo Estado à família Pidwell. Apesar disso, Al Berto reocupou a casa da sua família e passou a viver lá com uma comunidade de amigos. Para além do escândalo que era a relação aberta e pública que ele tinha com o meu irmão (João Maria do Ó, para quem ele escreve o livro À Procura do Vento num Jardim de Agosto) todos eles viviam de forma insólita para uma vila alentejana do Portugal dos anos 70. Andavam nus, ouviam música esquisita e quando montaram no teto um bola de espelhos que fazia estranhos reflexos na rua, a comunidade começou a acusá-los de feitiçaria”, conta ainda Vicente Alves do Ó.

“Na verdade ele era um espírito romântico que se foi fazendo homem nas suas muitas desilusões que transformava e sublimava em matéria poética. Cultivava um certo fascínio pela decadência e o jovem solar e cheio de ideais que chegou a Sines em 1974 e que fundou a editora Tanto Mar, deu lugar a uma pessoa noturna, ensimesmada, apesar de ser sempre um aristocrata na sua frontalidade”, recorda ainda o cineasta.

Não entres tão depressa nessa noite escura

Como Baudelaire, Cesário Verde, Fernando Pessoa, Allen Ginsberg, Al Berto cultiva um fascínio pela cidade e faz dela um símbolo perfeito das suas contradições interiores, mas também das contradições sociais e nacionais. Da racionalidade individualista e até narcisista do poeta enovelado no seu corpo, nas suas doenças (um lado que fica muito evidente nos Diários) até à irracionalidade do caos, da troca de corpos, de mercadorias, de dinheiro, de sexo, Al Berto vai explorar estes lugares mais na poesia que na vida real.

A influência dos poetas da Beat Generation, da música, desde Brel a cantar “Le Plat Pays” aos Velvet Underground, Joy Divison, Smiths, Jim Morrison, Dob Dylan, Leonard Cohen. Todos eles cantando a decomposição das cidades e dos corpos, o lodo, o lixo, os enganos e os desencontros.No entanto, não é nesse underground que se define a sua poesia, como escreve o poeta Joaquim Manuel Magalhães: “Poder-se-á sentir, ainda, a presença das convenções pós-surrealistas e pós-beatnick. Mas acontece que essas convenções são apenas o pano de fundo continuamente ultrapassado por uma vertigem própria e por uma marca de abismo que é, indiscutivelmente, pessoal.”

Efetivamente, Al Berto vivia mais na vila de Sines do que em Lisboa, primeiro em Santa Catarina, depois numa casa da Rua do Forte. É aí que escreve, ou então nos autocarros nas viagens sem fim entre Sines e Lisboa (no tempo em que não havia autoestrada). As cidades recorrentes na sua poesia são inevitavelmente infeciosas, doentias, decadentes tal como o corpo na sua morte lenta.

Edição policopiada do primeiro livro de Al Berto, “À Procura do Vento Num Jardim de Agosto”, contendo ilustrações feitas pelo próprio. Este exemplar único foi encontrado no espólio de João Maria do Ó. (Foto: Cortesia de Vicente Alves do Ó)

Simultaneamente nihilista e romântico, distópico e místico, Al Berto construiu um universo que, longe de ficar datado, parece cada vez mais incontornável. Nunca o corpo foi tão omnipresente, tão obcecante como nestes tempos em que as tecnologias o colocam em todo o lado e a medicina lhe promete a juventude infinita. Nunca o corpo foi tanto uma moeda viva, o sexo uma troca mercantil, a vida humana tão pouco válida. Ora entre À Procura do Vento de 1977, o primeiro livro, e Horto de Incêndio de 1997, o último, medeiam 20 anos. Duas décadas entre a paixão e a morte, em que trocou a pintura, a arte de representar a pele dos corpos, pela poesia, a arte de pensar o interior dos corpos e as suas máscaras.

Em 1996, no espetáculo Os Filhos de Rimbaud, Al Berto leu um texto em que anunciava a sua morte:

(…) Quando li o poema, no Coliseu, em Novembro de 1996, estive a anunciar a minha morte sem que as pessoas o soubessem. Talvez seja um privilégio um poeta anunciar a sua morte. Durante 15 dias vivi nessa expectativa do fim. Todos os dias morremos muitas vezes: as perdas, os erros, aquilo que arrumamos dentro de nós… Seria ideal atingir o momento da morte com uma grande serenidade. Yourcenar disse que queria morrer de olhos abertos e atenta. O mesmo digo eu.”

(Eis-me Acordado Muito Tempo depois de Mim, Golgona Anghel, ed. Quasi) .

No entanto, há muitos anos que o poeta arrastava uma fragilidade física e mental. Sofria de insónias crónicas que lhe provocavam estados alucinatórios, somatizava a angústia em problemas gastro-intestinais constantes (de resto tal como acontecia com Ingmar Bergman). A fama não o deslumbrava, vivia numa inquietação permanente que o fazia pendular entre Lisboa e Sines sem nunca encontrar paz.

Em 1982, com apenas 34 anos, escreve: “Cada vez me refugio mais nesta casa condenada à desaparição. Janto e volto logo para casa. Mal suporto, nestes últimos dias, o contacto com as pessoas. Cansa-me ouvi-las, cansa-me falar-lhes, cansa-me vê-las, cansa-me ter de as suportar perto de mim. Depois amanhã volto a precisar delas, é a vez de me detestar, de me odiar com a mesma força que as odiei.” Este estado depressivo e melancólico foi uma constante na vida de Al Berto. Nunca se consolou com as mundanidades do meio literário. Participava em quase tudo e depois sofria amargamente o vazio que encontrava em cada coisa.

Mais que o poeta do Medo, Al Berto foi o poeta da solidão ontológica do corpo que ele transformou em viagem, em cidade, em amantes, num mundo fragmentário e sem outra redenção que não seja a escrita.

Que horas serão dentro do meu corpo?

Que mineral vermelho jorraria se golpeasse uma veia… não sei…

… o que vejo já não se pode cantar.Lembro-me duma cabeça rebelde flutuando junto à janela.

Mas a casa está repleta de gemidos, vai amanhecer,

não me lembro de mais nada.Recomeço a fuga, a última, e nela hei-de morrer de olhos abertos,

atento ao mínimo rumor, ao mais pequeno gesto —

atento à metamorfose do corpo que sempre recusou o aborrecimento.

O que vejo já não se pode cantar.

Caminho com os braços levantados, e com a ponta dos dedos

acendo o firmamento da alma.Espero que o vento passe… escuro, lento —

então, entrarei nele, cintilante, leve… e desapareço.(Os Filhos de Rimbaud, Al Berto, 1996)