Autor: Luigi Ghirri

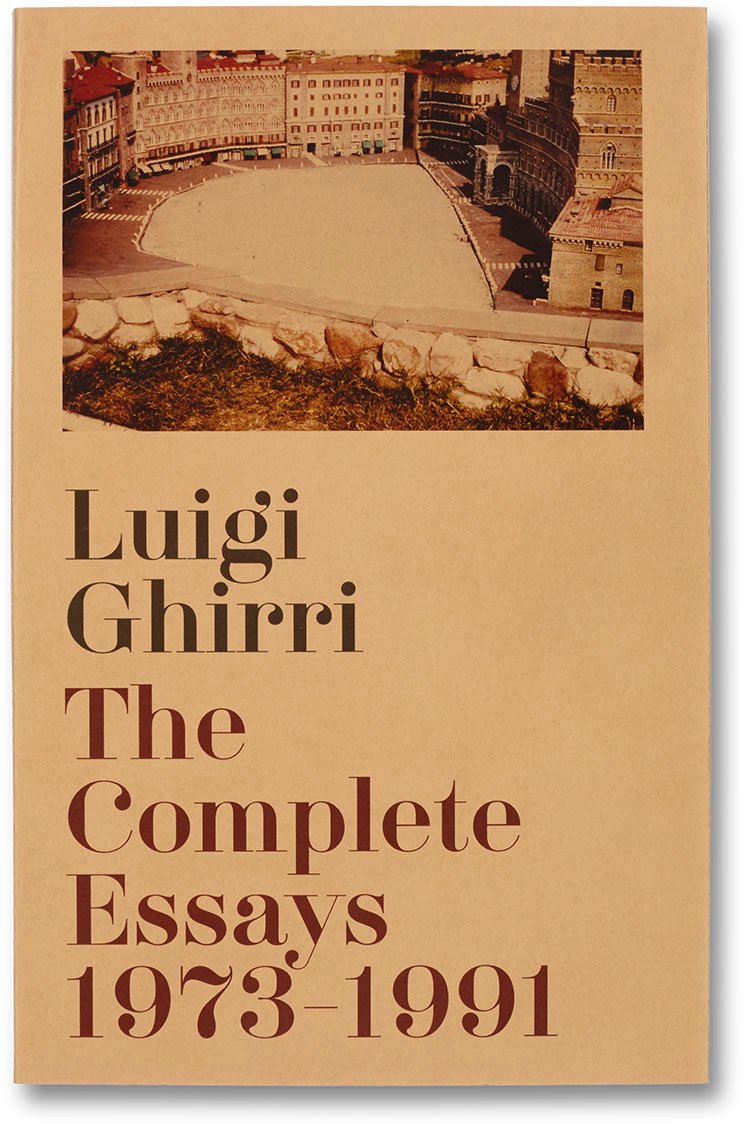

Título: “The Complete Essays 1973-1991”

Editora: Mack

Preço: 19€

A fotografia, como a sueca e a vida moral, é um jogo de mudos. Salvo por cortesia ou necessidade, diz-se o mínimo indispensável. Este ideal de silêncio nasce em parte de uma compreensão tácita de o objectivo da fotografia (seja ele qual for) ser independente das explicações do fotógrafo; e em parte pela sua dificuldade em traduzir para línguas naturais a natureza da sua perspicácia visual: um precipitado de escolhas, intuições e associações de ideias sobre as quais sabe falar livremente, mas pelas quais nunca pensou ter de justificar-se. Ocasionadas com frequência por encomendas e contratos (ou se se vindica questões extrafotográficas, por exemplo), tais explicações são, no entanto, incontornáveis. O que sendo para uns uma perspectiva titubeante e dolorosa é para outros, na pior das hipóteses, uma festa. (Walker Evans e Garry Winogrand são muitas vezes apontados a exemplo deste último contraste.) Idealmente, porém, o fotógrafo prefere o silêncio. Para apaziguar o sofrimento do público, alguém se encarrega de pedir descrições a terceiros.

Mas seja por força da indústria ou por qualquer outra razão, este ideal existe para não se verificar. A eloquência de alguns fotógrafos (misteriosamente, vários fotógrafos são escritores natos, mas pouquíssimos escritores são fotógrafos natos) fá-los desalojar-se de moto próprio desta maravilhosa dispensa de explicações. É um pouco como pagar impostos não exigidos, ou alistar-se numa guerra para que não se é chamado. Abraçar o risco da explicação sugere por vezes uma certa ansiedade a respeito do fracasso da fotografia (particularizado no receio implícito de o próprio trabalho não se aguentar sozinho); noutras, certa condescendência para com o público (baseada na suposição de que este não será suficientemente subtil ou inteligente para compreender o que vê); noutras, um enfatuamento da escrita e apenas isso. Raras vezes, contudo, as explicações fornecidas são, antes de mais e de facto a par do trabalho fotográfico, um instrumento de autodefinição. Julgo ser esse o caso dos escritos do fotógrafo italiano Luigi Ghirri (1943-1992), agora reunidos em inglês em The Complete Essays 1973-1991 (Mack, 2016).

Que boa parte destes ensaios (ensaios curtos escritos para acompanhar livros e exposições, e apontamentos inéditos dactilografados) descrevam tópicos de obsessão da sua própria obra fotográfica poderá sugerir a alguns uma desfaçatez desarmante. Que quase todos os ensaios a respeito de outros fotógrafos e de questões gerais da fotografia se organizem em torno desses mesmos tópicos — ou seja, que valorize nos outros sobretudo aquilo em que se assemelham a si — poderá parecer confirmá-la. Tal, todavia, não é necessariamente mau sinal. A história da fotografia está cheia de fotógrafos que se descobriram nos pares: que apenas em relação a eles se conseguem encontrar e clarificar. (Não existe porventura outra maneira de o fazer.)

A anestesia do olhar

A este respeito os textos de Ghirri não se afastam um milímetro da sua obra fotográfica. Rejeitando, em ambos, certos estilos de fotografia: e.g. «Se por um lado rejeito a ideologia de Cartier-Bresson, também os argumentos contra o famoso ‘momento decisivo’ me parecem justamente tão estéreis e equívocos (…) Planear um trabalho não elimina eventos fortuitos, mesmo dentro de escolhas e projectos bem predefinidos», p. 35;

As chamadas ‘técnicas alternativas’ ou ‘experimentações de câmara escura’ sempre me lembraram o faça-você-mesmo amador, com as suas tentativas ridículas de revisitar processos fotográficos obsoletos, e de tentar métodos anti-tecnológicos, o que vai contra a própria ideia de fotografia!”, p. 21 (todas as traduções são minhas, do inglês)

Ghirri rejeita, além disso, a demanda do ‘estilo’ («Nunca me interessei por aquilo a que vulgarmente se refere por estilo»), já que antes do estilo estão as escolhas da fotografia, os processos de pensamento da composição (aquilo a que Edward Weston chamou uma vez «a maneira mais forte de ver»), de que aquele resulta. «A fotografia», comenta Ghirri, «implica sempre uma subtracção, ou uma noção da perda de alguma coisa, daquilo que está fora do enquadramento» (p. 21). O estilo é, do seu ponto de vista, não uma questão programática, mas uma consequência retrospectivamente unificadora do modo como se opera, na obra de um fotógrafo, esta subtracção.

Com efeito, os ensaios de Ghirri mostram uma animosidade constante, em graus variáveis de impaciência, que se vão agravando com a idade, contra aquilo a que chamei uma ‘demanda do estilo’. Há da sua parte uma diatribe reiterada contra o que considera na fotografia contemporânea — especialmente na europeia e em particular na italiana (nas décadas de 1970 e 1980, princípios de 1990) — uma procura da originalidade a qualquer custo, em prejuízo de uma clareza da visão. Esta diatribe remonta a uma obra realizada entre 1972 e 1973, 0.25km, em que Ghirri problematizava, em parte, «a natureza invasiva da imagem publicitária disseminada pelo ambiente urbano», cuja repetição e monotonia conduzem a uma «habituação anestésica do olhar» (p. 31). Tal como Eggleston («um dos artistas que mais admiro e de que mais gosto na fotografia», p.60) se declarou uma vez «em guerra com o óbvio», Ghirri não se cansa de declarar guerra a tal anestesia do olhar, e a tudo o que a ela conduza. Daí o estilo pelo estilo ser a sua bête noire. Para dar apenas um exemplo:

«Certos aspectos maníacos parecem-me perigosos: a fotografia como uma afasia da visão, a antecâmara para a anestesia do olhar, a necessidade de se ser original e criativo a todo o custo, a busca desesperada pelo novo e por uma marca distinta, na suposição de que um artista é reconhecível pelas edições visuais que imprime no mundo exterior. Em vez de procurar introduzir novos ritmos e modalidades, a fotografia entrou no campo rígido da reprodução de si mesma. Talvez a frase de Shakespeare se adeqúe aqui: ‘Que imensa pilhéria, isso de fazer uso alguém dos olhos, para ver o caminho da cegueira!’» (p. 111; a citação é de Cimbelino, Acto V, Cena IV.)

Ghirri repete este género de queixa, apetece dizer, ad nauseam, não fosse o facto irónico (que, um quarto de século depois da morte do autor, não deixa de ser divertido) de ele mesmo se repetir descaradamente ao longo dos anos, de ensaio para ensaio. Aquela citação de Shakespeare, certas formulações idênticas, parágrafos inteiros! — por economia de esforço e certamente por se destinarem a contextos dispersos, ou a ocasiões distintas, perante públicos distintos, é muitas vezes como se Ghirri considerasse, a respeito de certas questões, ter chegado a uma descrição satisfatória final, a que recorre duas, três, quatro vezes, se necessário. À opção editorial de o deixar à vista não existe contudo nada a apontar: o contrário significaria sempre uma violação, e uma distorção do perfil intelectual do autor. Já sua a carreira fotográfica parece ter sobrevivido a esta proclividade formular, assistindo-se a um reacendendimento do interesse pela sua obra desde republicação em 2012 (também pela Mack) do seu trabalho mais importante, Kodachrome (1970-1978), a julgar não apenas por The Impossible Landscape, uma recente exposição na Matthew Marks (galeria que o representa), em Nova Iorque; como ainda pela inclusão de trabalhos seus em duas exposições a decorrer em museus italianos; ou ainda a mostra da sua obra no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, em finais de 2014, intitulada Pensar Por Imagens. Ghirri foi sem sombra de dúvida melhor fotógrafo que prosador, mas seria desproporcionadamente injusto e errado considerá-lo, a esse título, decepcionante. Muito pelo contrário.

Uma forma especial de autobiografia

Na introdução, Francesco Zanot repara nalgumas semelhanças entre os seus textos e as suas fotografias:

«A sua escrita tem a mesma finalidade da sua fotografia: a de levar a cabo uma investigação. (…) Os seus textos reflectem as suas fotografias ainda num sentido estrutural: são fragmentos compostos, por sua vez, de outros fragmentos. São peças de um puzzle que parece ser demasiado amplo e complexo para que possa vir a ser completado; mas tal não conduz a uma frustração, porque o objectivo não é o de chegar a uma conclusão, mas antes o de explorar e compreender as regras do jogo. Outra forma como se parecem com as suas fotografias diz respeito à maneira como incluem elementos misteriosos, opacos, irresolutos» (p. 8)

Por muito que na perspectiva de Zanot estes «elementos misteriosos, opacos, irresolutos» sejam «deixados na página» deliberadamente «para dar espaço a novos padrões de pensamento» (p.8), é bem mais provável serem um resultado paradoxal mas não propositado de uma tenacidade invulgar não apenas quanto à clareza com que Ghirri procura descrever problemas e percepções quase inapreensíveis para não-fotógrafos: questões de uma clareza quase privada, se é que podemos dizê-lo; mas também de uma transposição para a linguagem da única coisa a que poderíamos chamar um programa fotográfico assumido. A saber, o de recapturar — em última análise, produzir — um olhar maravilhado sobre as coisas (mas como pode um fotógrafo fotografar como se visse seja o que for pela primeira vez?). Se bem que isto o conduza muitas vezes a formulações elípticas e contraintuitivas (mas nem por isso triviais ou desprovidas de interesse), que quase nunca se dá ao trabalho de justificar, a configuração desta posição a respeito da função da fotografia (ou pelo menos da sua fotografia) vai-se clarificando e modificando sem variações muito bruscas ao longo dos anos.

Tomados no seu conjunto, [estes 68 ensaios] oferecem” por isso, como notou Zanot, “um tratado abrangente embora não premeditado sobre a história e a teoria da fotografia, mas acima de tudo constituem uma forma especial de autobiografia” (p. 7).

A fotografia começa no entanto por ser para Luigi Ghirri um instrumento de meditação filosófica — o que, não obstante a singularidade das opiniões expressas em muitos destes ensaios sobre tópicos como a possibilidade de conhecimento, a relação entre eventos e representações de eventos, ou a natureza da identidade, não deixa de significar uma desnecessária redução da fotografia à filosofia. Não é que tal piore a fotografia de Ghirri, ou que os seus interesses filosóficos sejam ilegítimos; apenas, o artista enquanto jovem parecia interessado em enobrecer a fotografia, descrevendo-a em relação a tais interesses: tornando-a, por assim dizer, ilustrativa, auto-explicativa. (Há, a propósito, uma implacabilidade pseudo-Wittgensteiniana inicial que depressa se esbate, como que absorvida por interesses mundanos e por um aprofundamento da sua familiaridade com a história da fotografia. Que este abatimento surja em paralelo com o período em que Ghirri começa a escrever para revistas mais assiduamente não deixa de ser interessante; não menos digno de nota é que quase todos os textos mais fortes correspondam desse período em diante a dactiloscritos inéditos.) Arriscaria aliás sugerir que a obra fotográfica de Ghirri se vai tornando mais interessante à medida que perde a necessidade de se explicar. Ao mesmo tempo, os seus ensaios vão-se tornando cada vez mais lúcidos e de maior alcance intelectual.

O “excesso de descrição”

Voltando de passagem à procura de clareza de Ghirri e à sua busca por um olhar maravilhado sobre as coisas — ou seja, à sua campanha de Ghirri contra a «anestesia do olhar» —, importa notar uma particularidade do modo como este se representa, na história da fotografia, do lado errado do Atlântico, digamos. Os heróis de Ghirri são salvo raras excepções (o italiano Ugo Mulas é uma delas) fotógrafos americanos, ou em activo nos Estados Unidos. E entre estes, não obstante a sua admiração por fotógrafos como Frank, Friedlander, Winogrand, Meyerowitz e Arbus), sente-se todavia mais próximo, como seria de esperar, de fotógrafos como Walker Evans («um dos fotógrafos mais negligenciados por tolas histórias oficiais», p. 99) e William Eggleston; e ainda, embora com reservas, da geração associada a The New Topographics: fotógrafos como Shore, Robert Adams e Lewis Baltz (se não estou em erro, não chega a referir-se aos Bechers pelo nome, havendo apenas uma alusão relativamente severa); ou ainda John Gossage ou Joel Sternfeld — uma geração pela qual acaba no entanto por articular, por mais do que uma vez, uma admiração fria. Esta admiração fria constitui, a meu ver, um dos principais pontos de interesse do livro, e um dos pontos nevrálgicos da concepção de fotografia de Ghirri.

As suas reservas baseiam-se numa distinção incomum entre a clareza de visão e aquilo a que chama uma «vertigem da precisão» (p. 70), ou o «excesso de descrição» (p. 137) característico da fotografia americana nos anos 1970. (Ghirri refere-se aí a um género de fotografia produzida predominantemente em grande formato, em película 4×5 ou 8×10, de modo a obter o máximo possível de detalhe; e em que cada imagem é meticulosamente pensada antes de o disparador ser accionado, tipicamente para assegurar que, em condições óptimas de captura, a fotografia descreverá o máximo de realidade visível.) «Desconcertantes e de certa maneira fascinantes na sua frieza diabólica, estas imagens apoderam-se de nós como miragens e fantasmas, forçam-nos a reprogramar o nosso olhar por inteiro», comenta a dada altura: «Paradoxalmente, talvez — e o que não vale apenas para a fotografia americana — no momento em que um fotógrafo pensa que está a mostrar-nos a realidade é o momento em que está mais distante. Shakespeare faz este ponto na perfeição em Cimbelino: ‘Que imensa pilhéria, isso de fazer uso alguém dos olhos, para ver o caminho da cegueira!’ Esta vertigem da precisão já não corresponde à nossa maneira de olhar para o mundo» (p.70) Ideia que Ghirri acaba por redescrever da seguinte maneira em 1987:

«A fotografia americana [com a excepção de Eggleston] chega assim paradoxalmente aos seus limites, ou pelo menos chegou a um obstáculo que não é fácil de ultrapassar. Como disse de começo, todos nós andámos fascinados pela sua notável mestria técnica, este artifício do visível; e no entanto, por vezes não consigo esconder uma certa irritação, pois as imagens parecem cair numa espécie de anestesia do olhar que resulta de um excesso de descrição, e pressinto que lhes falta um ponto de equilíbrio. (…) Demasiadas vezes, a assunção da precisão (…) parece estar prestes a dirigir uma liturgia fúnebre da fotografia actual — que, nos últimos tempos, parece ter perdido toda a frescura e dinamismo. Creio que deixou de bastar recorrer ao rigor repetidamente, ou fazer uso de uma visão cuja profundidade e habilidade se baseiam em mostrar coisas de acordo com procedimentos idênticos, rejeitando a velocidade de outros sistemas de representação.» (137)

Por outras palavras, poderia alguém dizer, Ghirri exorta os fotógrafos a que abandonem de vez o recurso a câmaras de grande formato, aconselhando-os a trocá-las por câmaras de médio formato e de 35mm, ou mesmo por câmaras digitais — isto é, câmaras cujo tamanho e velocidade de operações permitem outro tipo de resultados, que os fotógrafos não devem, à partida, excluir como válidos. Mas não se trata apenas de a clareza da visão poder (e, na sua opinião, dever) passar a ser explorada por outros meios. Trata-se pelo contrário de dissipar de vez uma confusão entre a clareza da visão e a tecnologia tout court. O argumento de Ghirri é o de que a clareza da visão nunca presume a prioridade deste género de processos em relação àqueles; embora não prescinda de métodos e de conhecimentos técnicos, e de alguma forma de tecnologia, a clareza não é nem uma questão metodológica, nem tecnológica: é, simplesmente, uma questão intelectual e artística.

Dito de outra maneira, Ghirri desconfia da forma como a fotografia se permitiu hipnotizar pelo mero impacto visual («desconcertante» e «diabólico») de certas formas de precisão fotográfica, em particular, as associadas a determinadas modas metodológicas, conduzindo a uma versão glorificada da mesma «anestesia do olhar». Escusado será dizer que, de finais dos anos 1980 para cá, muito se alterou a esse título. O advento da era digital (cujas práticas e aparato não deixam de se aproximar da exortação de Ghirri, mesmo nos círculos artísticos) não trouxe senão modas metodológicas, nenhuma delas menos desconcertante e diabólica que as anteriores. Todavia, o ponto dele mantém-se. Para ver, apenas precisamos de olhos; para ver da maneira mais forte, precisamos de usar a cabeça. A escolha do processo é uma questão importante mas ancilar, a respeito da qual não existem regras gerais. Acima de tudo, nenhum fotógrafo se deve permitir enfeitiçar pelos meios (não esquecer que os «resultados» são os meios) — e não deve jamais confundi-los com fins. Tal seria o primeiro passo para o «caminho da cegueira».

(Poderíamos, é claro, debater se Luigi Ghirri está certo a respeito das razões pelas quais alguns daqueles fotógrafos adoptaram — e continuam a adoptar — o grande formato; no entanto, essa é uma outra questão na qual não adianta entrar neste contexto.)

A busca do equilíbrio

Ao longo dos ensaios, Ghirri vai testando diversas maneiras de descrever os fins da fotografia, como a entende. Nem sempre à passagem dos anos corresponde forçosamente um apuramento conceptual. Muitas das suas formulações frequentes adoptam metáforas cuja utilidade não consigo vislumbrar (e.g. a necessidade nunca mitigada de «novos alfabetos visuais», «novas gramáticas», «novos vocabulários», «novos modos representacionais», «novos discursos»: no fim de contas, como perguntou alguém, como é que se mente nessa «linguagem»? — como é que articularíamos perguntas, intenções, negações?) Quando, a partir de excertos-fetiche de escritores e compositores favoritos (Shakespeare, Pessoa, Borges, Rilke, Bob Dylan, Miles Davis, entre muitos outros), Ghirri se distrai de um certo jargão residual, as suas opiniões, embora nem sempre boas leituras de Shakespeare, Pessoa, Borges, etc., revelam ganhos de complexidade e clareza.

Alguns dos pontos altos são a sua descrição do equilíbrio, contenção e simplicidade da visão de Walker Evans (The World Caressed By Walker Evans, 1985, pp. 99-102); a sua explicação de como Eggleston intuiu o perigo da anestesia do olhar da fotografia da sua época, abraçando com sucessso «uma nova maneira de construir uma imagem»: uma espécie de exercício polifónico em fotografia (Ghirri estava a par da influência de Bach sobre Eggleston; Endless Worlds: On William Eggleston, 1984, pp. 69-73); as suas ideias sobre a nova fotografia italiana (ou seja, «pós-Mulas»), em particular, a fotografia de Vicenzo Castella («uma espécie de ‘arqueologia’», p. 84) e a de Andrea Abati («a sua atenção [a uma] forma de vida», p. 177); a sua visão da arquitectura de Aldo Rossi (‘For Aldo Rossi’, 1987; a sua célebre imagem do cemitério de Modena desenhado por Rossi é de uma beleza estranha e espantosa); mas, acima de tudo, e para voltar ao começo, o seu esforço continuado de auto-definição, ou antes de auto-escrutínio. Disperso por argumentos muito embora díspares, este esforço concentra-se na caracterização de algumas tensões e dicotomias que a sua fotografia sempre procurou resolver (interior vs exterior, identidade vs analogia; mundo vs representação); da virtualidade de se conseguir ver uma paisagem como se a víssemos ao mesmo tempo pela primeira vez e pela última vez; da tentativa de recapturar um sentido de pertença a respeito do território fotografado; e dos diferentes modos que encontrou para alcançar, por intermédio da fotografia, como por um triunfo da ‘composição’ sobre a realidade, um modo apaziguador de equilíbrio. A publicação dos ensaios completos de Luigi Ghirri é, sem dúvida, para aqueles que se interessam pela história (e a teoria em torno) da fotografia, um dos marcos editoriais de 2016.