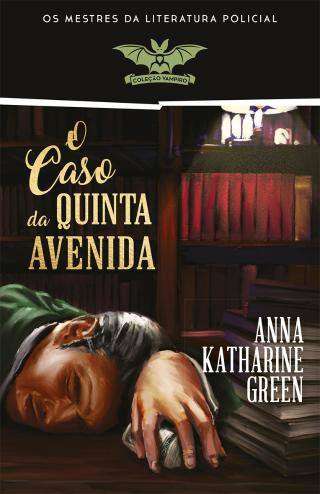

Título: O Caso da Quinta Avenida

Autor: Anna Katharine Green

Editora: Livros do Brasil

O caso da Quinta Avenida é o número 13 (que pelo número não perca) da reedição da Coleção Vampiro empreendida sob a égide da Porto Editora. Foi o número 562 de uma Colecção que estava a dois terços da sua longa vida (foram publicados na Vampiro sete centenas de títulos) e já entrara na sua fase terminal. Ia longe o tempo de títulos com um imortal poder de evocação, a começar pelo primeiro da colecção, saído em 1947: Poirot desvenda o passado (foi como os editores e o tradutor intitularam em português o relativamente insonso Five Little Pigs de Agatha Christie, uma referência mais compreensível para o público inglês do que para nós, e que no Brasil e numa outra edição portuguesa recente foi mais prosaica e literalmente traduzido por ‘Os cinco porquinhos’).

The Leavenworth Case – assim se chamava o romance nos EUA – foi publicado nos Estados Unidos em 1878. Em Portugal, só para dar uma ideia da sua localização tempo, Eça de Queirós publicava nesse mesmo ano O Primo Basílio. O romance de Anna Katharine Green (1846-1935) distingue-se, entre outras coisas, por ser geralmente considerado o primeiro romance policial americano. A versão portuguesa tem a singularidade de ter sido feita em parte (cerca de um terço) por Fernando Pessoa, grande apreciador e até ocasional praticante do género (a história da publicação está numa nota da presente edição avisadamente conservada primeira edição portuguesa). Na Europa já tinha saído L’Affaire Lerouge de Émile Gaboriau (que em 1866 foi publicado em folhetins no jornal Le Soleil – em que saiu em folhetins a parcial tradução pessoana – mas estava-se na pré-primária da arte do romance policial dito clássico, de que seria outro exemplo notório e precoce, em 1907, Le mystère de la chambre jaune, de outro francês, Gaston Leroux, cujo jovem e aventuroso jornalista detective Rouletabille bem pode ser considerado um precursor do Tintin Repórter. (Por muito que nos esqueçamos, os franceses inventaram muita coisa – mesmo que não se possam gabar de ter inventado completamente a Revolução Francesa ou o Terror.)

Como diz sem mentir uma outra nota na contracapa da edição original de O caso da Quinta Avenida na Vampiro (em 1994):

“Neste romance surgiram pela primeira vez todas as características que fariam da literatura policial um dos géneros mais apreciados no mundo inteiro”

Ainda o perfil aquilino de Sherlock Holmes não tinha dado entrada no nosso chamado imaginário – e faltassem uns quantos anos (não tantos como se poderá pensar) para travarmos conhecimento com a figura gorducha, banal e anónima do Continental Op de Dashiell Hammentt (mas aqui já nem sequer estamos no terreno do “romance policial clássico”) ou com o rosto as round and dull as a Norfolk dumpling (“redondo e vulgar como um bolo”) do Padre Brown – e já a Ms. Green escrevia:

“Mr. Gryce, the detective, was not the thin, wiry individual with the piercing eye you are doubtless expecting to see. On the contrary, Mr. Gryce was a portly, comfortable personage with an eye that never pierced, that did not even rest on you.”

(“Devo aqui dizer” – traduz com certa liberdade e prolixidade Pessoa, que noutros casos, com a mesma displicência, abrevia liberalmente o original – “que o chefe Gryce, o investigador, não era aquele género de indivíduo magro, seco, com um olhar agudo que parece penetrar até ao âmago da alma e arrancar os segredos que lá estão, que sem dúvida esperareis encontrar. O sr. Gryce era um indivíduo gordo e brando, com um olhar que não saltava sobre a gente, que nem sequer pousava em nós.”)

Nada mau para uma possante matrona americana de Brooklyn de finais do século XIX. Até o título prenuncia os inúmeros “casos” que são a marca do mais que prolífico Erle Stanley Gardner e do seu Perry Mason e na Grã-Bretanha foram muitas vezes o “affair” (sem maldade) disto ou daquilo, como o de Styles, no primeiro Poirot de Agatha Christie. Até em ser mulher Green foi precursora: a era dourada do “romance policial clássico” foi dominado por mulheres, Christie, Dorothy Sayers, Margery Allingham…

Para alguns dos seus praticantes e também dos seus apaixonados e defensores, o ‘romance policial clássico’ quando não é um ‘vício’ ou uma ‘droga’ como na confissão do poeta W. H. Auden, foi e é, sobretudo, um inofensivo e até meritório ‘jogo intelectual’ (veja-se o que sobre a matéria escreveu Pessoa, por exemplo). Assim lhe chamou, de resto, S. S. Van Dine, escritor americano e criador do detective Philo Vance (o seu famoso Caso Benson é o número 14 da nova Vampiro) que consequentemente achou necessário estabelecer as respetivas regras, o que fez em 1928, publicando-as no American Magazine. O catecismo de S. S. Van Dine (na vida civil Willard Huntington Wright) tinha vinte mandamentos: “leis – escreveu ele – não escritas mas nem por isso menos obrigatórias”, pelo menos para qualquer autor de “mistérios literários” que seja “respeitável e que se preze”. É de notar que em The Leavenworth Case, Green respeita-as antecipadamente quase todas, o que não tem sido sempre o caso dos praticantes do género, mesmo os mais ilustres, a começar pela ‘rainha do crime’.

O sétimo mandamento de Van Dine é o primeiro a ser respeitado no livro de Green, logo nas primeiras páginas (aqui não há lugar, como também estipulou o autor de Os crimes do Bispo: para “grandes descrições, nada de devaneios literários, análises psicológicas, preocupações ‘atmosféricas’. Só o suficiente para dar verosimilhança à história”):

“Tem absolutamente de haver um cadáver num romance policial e quanto mais morto melhor. Um assassinato é o mínimo que se exige. Trezentas páginas são demais para um crime que não seja de morte. É um prémio ao trabalho e ao esforço do leitor.”

De resto, está lá quase tudo: “O leitor deve ter as mesmas oportunidades que o detective para resolver o mistério”, “o leitor não deve ser vítima de nenhuns truques ou enganos”, “o culpado deve ser determinado por meio de deduções lógicas”, “o problema do crime deve ser resolvido por meios estritamente naturalistas. Magia, escrita automática, mesas de pé de galo, leitura do pensamento, cristais, são tabu como métodos de descobrir a verdade. O leitor só tem hipótese de medir forças com um detetive racionalista”, “o culpado deve ser uma pessoa que tenha desempenhado um papel mais ou menos proeminente na história, com quem o leitor esteja razoavelmente familiarizado”, “o autor não deve escolher um criado para culpado. O culpado deve ser uma pessoa de alguma importância – normalmente insuspeita”, “deve haver um só culpado, por mais crimes que sejam cometidos”, “o método do homicídio e os meios para o investigar devem ser racionais e científicos. Não pode haver fantasias no roman policier”, “os motivos dos crimes devem ser pessoais. Conspirações internacionais e questões militares pertencem a outro género de ficção – as histórias de espionagem, por exemplo. Deve manter-se tudo gemütlich, por assim dizer. Caseiro” – e assim, muito mais extensamente, até vinte, podem acreditar em mim.

Há apenas um aspecto em que O caso da Quinta Avenida não obedece às prescrições a posteriori de S.S. Van Dine. É a inegável (mas discreta) infração do terceiro mandamento: “Não deve haver qualquer intriga amorosa. Trata-se de levar o criminoso à justiça não um casal ao altar.” (Mas é uma pecha comum a muitos clássicos da “época de ouro” do “policial clássico”, sobretudo anglo-saxónico). Por outro lado, a autora pode parecer faltar à nona regra de Van Dine segundo a qual “o detective deve ser só um, isto é só deve haver um protagonista da dedução. O contrário seria o mesmo que obrigar o leitor a fazer uma corrida contra uma equipa de estafetas”.

Neste caso, os protagonistas do trabalho de deteção são dois: o jovem advogado da firma Veeley etc. (que conta a história) e o polícia Ebenezer Gryce – mas o narrador está para o detective como o Doutor Watson para Sherlock Holmes, ou Archie Goodwyn para o Nero Wolfe de Rex Stout. Além de narradores, nalguns casos como este ou o das aventuras do inquilino de Baker Street, só servem para fazer certos recados e porem em evidência os dotes do herói. Há aqui, no entanto, uma particularidade que distingue Anna Katharine Green dos seus sucessores: em vez do que acontece com o inspector Lestrade ou o comissário x ou y, sempre mais obtusos que o detective amador – é o polícia que é a verdadeira “mente brilhante” que deslinda o mistério.

Há nesta esmerada reedição uma confusão enigmática, visto que não existe na versão anterior que, fora isso, reproduz fielmente: na passagem do oitavo para o nono capítulo troca-se uma das personagens femininas por outra; não é, obviamente, Eleanor, que foi retirada da sala desfalecida, quem lá permanece mas a outra Miss Leavenworth, a sua prima Mary. Mais uma nota. Anna Katharine era uma literata. À maneira de outros autores mais modernos deste género de literatura, todos os capítulos do romance são encabeçados por epígrafes, regra geral tiradas de grandes ou menos grandes clássicos (neste caso, peças de Shakespeare, principalmente). Na versão portuguesa, seja a parcial de Pessoa em 1926, seja a de 1994 agora reeditada, essas epígrafes têm sido sempre omitidas. O original americano pode ser consultado no sítio do Project Gutenberg.