Em 2010, peguei num carro e fui à África do Sul com dois amigos. Quando regressei, sete meses depois, tinha ficado sem casa, sem emprego e tinha perdido dinheiro.

Como se não bastasse, a viagem introduziu-me a perigos e desconfortos: passei fome, dormi em lugares nojentos, comi com as mãos coisas que nunca tinham sonhado e que me deram a volta à tripa, alucinei com comprimidos para a malária, contraí dores lombares de tantas horas passadas no jipe, fui devorado por mosquitos, rogaram-me pragas, roubaram-me duas ou três vezes e apontaram-me uma pistola aos miolos.

Tinha tudo para poder dizer que foi o pior momento da minha vida. Mas não. Foi tão bom que ia amanhã outra vez. E sei que os meus companheiros de aventura iriam comigo.

Não somos malucos nem masoquistas, se é isso que estão a pensar. Ou talvez sejamos, se a curiosidade crónica for demência e o desejo de liberdade uma parafilia. Desta conjugação floriu o “Até lá Abaixo”, inicialmente baptizado de “A caminho do Mundial”, um percurso traçado a lápis ingénuo num mapa africano que previa passagem por 21 países do norte ao sul do continente. O calvário era assumido. O sucesso, uma miragem.

O destino era o Campeonato do Mundo de futebol na África do Sul. Com paragens em todos os locais em que a bola nos chamasse para contar histórias sobre as suas ligações à política, à economia ou à religião. Um fotografava, o outro filmava, o terceiro escrevia. Pacto: no final, teremos um livro, uma exposição e um documentário, Esforço e dividendos milimetricamente tripartidos. Para nos ajudar, um jipe possante recheado de esféricos e de latas de atum – uma ou outra de bacalhau para desenjoar –, um orçamento que mal dava para passar o Sahara e um blogue que inicialmente era só lido pelos entes queridos receosos de uma tragédia.

Enganámo-nos ao km 5, antes de atravessar a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa. Tínhamos 29.995km pela frente.

[o trailer de “Até lá Abaixo]

Ao longo de 150 dias, apercebemo-nos de vidas que só nos tinham sido apresentadas em números — aquelas do dólar e meio por dia. Começámos por um grupo de raparigas marroquinas que desafiava a mentalidade conservadora das suas famílias para poderem jogar futebol com os rapazes e acabámos no torneio de pescadores da Costa do Sol, em Maputo, sem vencedor porque o ocaso veio antes do apito final e no bairro não havia electricidade.

Pelo meio, testemunhámos que os atletas guineenses do Estrela Negra de Bolama tinham de pedir esmola para pagar a piroga sempre que a equipa jogava fora da ilha. Vimos rapazes congoleses com poliomielite a fabricar as suas próprias próteses, com que chutavam para uma baliza imaginada entre as pernas de uma mesa. E ossos de leão usados para encaminhar bolas enfeitiçadas para o golo. Ouvimos as ilusões destruídas de jovens enganados por empresários charlatões. E, às tantas, o nosso sonho de chegar à África do Sul já nos parecia pequenino quando comparado com o daqueles que, com muito mais dificuldade, transpunham fronteiras no sentido contrário.

A viagem começava a dar-nos qualquer coisa: o prazer que só o repórter retira de atribuir caras, cenários e vivências a momentos históricos. A História sem repórteres é um palco escuro e silencioso.

O momento histórico que nos guiava era a realização do primeiro mega-evento internacional em solo africano: o Mundial de futebol. Viajar nesse contexto de extrema felicidade e orgulho dos africanos permitiu-nos ultrapassar obstáculos que, noutra época, seriam intransponíveis: evitámos multas cantando o nome de Jay-Jay Okocha, o melhor jogador nigeriano, e, num local inóspito da selva do Congo, conseguimos mesmo um desconto na travessia de um rio ao convencer o guarda de que íamos a caminho da África do Sul para representar a selecção portuguesa.

Ele não sabia que não era essa bola que nos importava – a dos milhões, que se aposta e que se compra, a do tráfico de menores. Muito menos essa que rolou recentemente em Portugal, a dos insultos e da violência, a da megalomania e a do poder. A bola que nos importava era a que levávamos na bagagem e que era assinada por todos os jogadores amadores que a tocavam. Por várias vezes desapareceu para ressurgir mais tarde, milagrosamente. Sumiu definitivamente em Lisboa, anos depois. Tinha rolado por esgotos a céu aberto, antigos campos minados e pela lama de bairros de lata e, ainda assim, preservava uma brancura e uma dignidade invejáveis na liga portuguesa.

Sim, tudo isto é muito idealista. Mas se não fôssemos idealistas a dar toques descalços a 30 metros de um elefante, quando iríamos sê-lo?

Claro que as utopias têm um preço. Quando ficámos parados no meio da estrada sem dinheiro, no Zimbabué, um gangue de miúdos de rua furou-nos um pneu e tentou roubar-nos o equipamento. E, após o Mundial, tivemos de ficar na África do Sul a trabalhar para conseguirmos pagar o voo de regresso.

Já em Lisboa, apercebemo-nos primeiro de que nunca mais a nossa barba veria lâmina, que deixara de ser embaraçoso usar uma peúga de cada cor e que trabalhar num escritório se afigurava claustrofóbico.

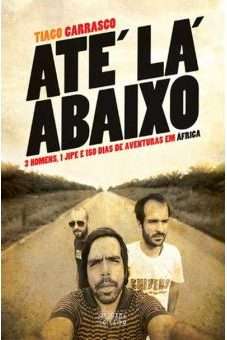

Depois, tratámos de cumprir o pacto. Primeiro, foi a exposição. Depois, o livro, editado pela Oficina do Livro e por Francisco Camacho, que deu o nome final à saga. Felizmente, já não éramos seguidos apenas pelos nossos parentes. O título gerou muito mais interesse do que era esperado e chegou à terceira edição.

Faltava o documentário.

Enguiçada desde o início – talvez por não termos sacrificado os animais sugeridos por um mestre de vodun – a película tardou oito anos a conhecer o luz do dia.

Não se trata de uma daquelas produções caras e espectaculares de Hollywood. É simples, como toda esta história. Mas até 2014 esteve praticamente parada porque não tínhamos meios para financiar a edição das 200 horas de brutos que trazíamos de África. Nesse ano, o do Mundial do Brasil, empreendemos com sucesso uma campanha de crowdfunding que nos garantiu o montante mínimo (pouco mais de 3000 euros) para depositar a montagem nas mãos do António Forte, da Droid, produtora que cometeu a loucura de apostar no projecto.

Falhado o prazo de conclusão antes do torneio no Brasil, concluímos que tínhamos tempo para aperfeiçoar o primeiro corte. Seguiram-se umas dez versões em quatro anos. Muito trabalho, muitas discussões e por diversas vezes o documentário esteve à beira de nunca nascer. Durante todo este processo, uma só coisa se manteve: a narrativa é assegurada por Lukho, um rapaz sul-africano que conhecemos na township de Langa, Cidade do Cabo, que movido pela vontade de se tornar jornalista ouviu e se procurou inspirar nos nossos relatos de viagem.

O livro de Tiago Carrasco, “Até lá Abaixo”

Entregámos ao Lukho o que a viagem nos deu.

E tremenda foi a sua generosidade: deu-nos coragem, abnegação e capacidade para relativizar adversidades, tolerância e resiliência, espírito solidário e camaradagem. Ajudou-nos a compreender o Outro e a desencriptar culturas longínquas. Solidificou a nossa amizade em torno de uma estrada, como soldados numa guerra, porque a estrada é uma guerra sem tiros.

Deu-nos o ímpeto e dois anos depois estávamos a ir de autocarro para a Síria. E mais um pacto, mais um livro, mais um filme.

Apresentou-nos a gente maravilhosa. Um deles, Ali, acabou por vir para Portugal e viver connosco uns tempos. João Silva, o inspirador fotojornalista do Bang Bang Club, que meses mais tarde pisaria uma mina no Afeganistão. Estive com primos residentes na África do Sul que não via há anos e descobri família que pensava não ter e que já me recebeu noutros pontos do mundo. Cruzámo-nos com Dara, um jornalista alemão, que se tornou num dos meus melhores amigos e que me apresentou a minha namorada, mãe da minha filha.

A viagem tira, a viagem dá. Esta deu filme. E estreia esta noite, no Festival Offside Lisboa que, coincidência ou não, surgiu da ingenuidade de três amigos que ousaram pensar que Lisboa precisava de um festival que misturasse cinema e bola. Uma bola genuína e apaixonada como a nossa. Fizeram um pacto. Estão prestes a embarcar.