Se as editoras fossem consideradas monumentos, casas pétreas, obras de arte, a Fenda e o seu catálogo construído durante 35 anos (1979-2015) seria alvo de estudos, fundos estatais, distinção como património material dos portugueses. Pelo menos daqueles que são “leitores trágicos, pouco eficientes, sonhadores”, os que Vasco Santos diz serem “o seu público”. Mas o livro tornou-se, para as grandes cadeias, os grandes grupos editoriais, as grandes livrarias e hipermercados, um corpo despido de alma, que serve para transacionar alguns momentos de entretenimento passageiro. E assim nesse vazio têm ao longo dos anos desaparecido editoras e os seus catálogos onde figuram obras fundamentais que não voltaram a ser reimpressas, autores que nunca mais foram traduzidos, universos que alguém trouxe de longe para nosso deleite e sabedoria e que se perdem em fundos de alfarrabistas, até que também estes morram ou fechem portas.

O caso da Fenda junta-se ao de editoras como a Afrodite de Ribeiro de Mello, da Moraes, da Arcádia, da Estúdios Cor, da Ulmeiro, das editoras que hoje integram o moribundo grupo Babel (Guimarães, Ática, Athena, Centauro e Ulisseia ) e das quais ninguém conhece a sorte. Há, portanto, muitas centenas de obras de arte perdidas e nunca reclamadas que não terão a sorte dos quadros de Miró. Foi neste país que classifica como “timeoutizado”, viciado no consumo de gratificação imediata, que Vasco Santos, 59 anos, psicanalista à tarde e editor de manhã, reapareceu e tem sido recebido como o D. Sebastião, o Messias do meio literário, uma espécie de consolo possível pela perda de Vítor Silva Tavares.

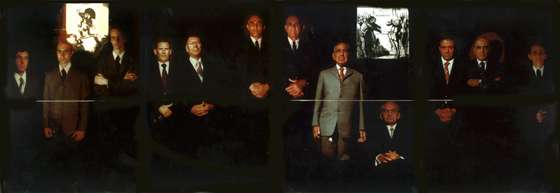

Imagem de apresentação da editora VS.: fotografia da dupla Clegg & Guttmann. Os industriais do aço versus os da indústria têxtil americana, em 1980.

Saindo da “invisibilidade” onde diz “gosta de estar”, não para ressuscitar a mítica Fenda (essa figura prenunciadora de ruína e entrada de luz) que durante três décadas teve com o designer João Bicker e Júlio Henriques, mas para um projeto a solo, as edições vs., que assim de rajada e numa execução brilhante da técnica de knockout, nos atiram com uma pequena obra-prima há muito esgotada A Nossa Necessidade de Consolo é Impossível de Satisfazer, do sueco Stig Dagerman, e um inédito suculento: os Aforismos, de Karl Kraus no país dos livros de trocadilhos e anedotas.

Apesar de a nova editora ter um programa mais modesto do que a Fenda, quer em termos de obras a editar quer em termos de tiragens, na conversa que teve com o Observador Vasco Santos adiantou que em junho serão editados “livros novos e antiquíssimos”, mas cujos títulos não revela ainda porque “o importante é a surpresa. Como na paixão”:

“É impossível saber quando cairá o crepúsculo, impossível enumerar todos os casos em que o consolo se fará necessário. A vida não é um problema que possa resolver-se dividindo a luz pela escuridão ou os dias pelas noites, mas sim uma viagem imprevisível entre lugares que não existem.”

Era isto que se lia no convite para a inauguração da vs. que brinca com símbolo de versus (vs) e remete para a ideia de grupos opostos, debate, combate, mas é, ao mesmo tempo, feito com as iniciais do nome de Vasco Santos. Para a imagem foram escolhidas várias obras da dupla de artistas plásticos Clegg & Guttmann, entre elas a que reúne de um lado os industriais do aço e do outro os da industria têxtil americana, em 1980. E a prova que os princípios que o levaram, em 1979, a fundar a revista “Fenda. Magazine Frenética”, numa Coimbra que diz, “tinha uma vida sexual muito pobre”, ainda são os mesmos é que o primeiro livro a sair na vs. é, precisamente, A nossa necessidade de Consolo…, um dos grande êxitos da antiga editora e um dos livros “fetiche” de Vasco Santos.

Já os Aforismos eram uma ambição da Fenda, no qual já tinha sido investido bastante dinheiro e que se realizam agora, num objeto diferente do que teria sido mas que tem ainda a mão do designer João Bike. Os livros são distribuídos pela Maldoror e estarão em todas as livrarias menos na Bertrand, “cujas condições que oferece às editoras são incomportáveis e ainda por cima transformou as suas estantes em escaparates. E é pena pois o seu dono também se chama Vasco”, informa, o editor.

A Nossa necessidade de Consolo é impossível de satisfazer, Stig Dagerman

O Observador falou com o homem que editou Alberto Pimenta, Alface, Manuel da Silva Ramos, Henri Michaux, Artaud, Ernesto Sampaio, Peter Sloterdijk, Bernard Nöel e Pierre Louÿs, Juan Luis Panero, Fernando Gandra e muitos outros. O que resta dele está à venda na livraria Letra Livre e pode ser recordado, ou descoberto, aqui.

Pode uma editora, um editor, salvar um país, um povo, como um Messias ou um herói de cinema americano?

Neste princípio de século, que parece às vezes, assemelhar-se estranhamente ao anterior, criar uma editora é ir “para um além da neurose”, é uma aventura funâmbula. Não se trata de um projeto pretensioso, mas antes da vontade de tentar publicar ainda obras, alegadamente, difíceis quando, na realidade, são tão-só livros exigentes. Tentar dar a ler, outra vez, textos que falam com outras vozes além daquelas que monopolizam a nossa atenção. É infelizmente provável que a “revolução” não virá daqui. E talvez não venha, apenas. A melodia dos amanhãs não canta verdadeiramente mais. A sua música é demasiado ténue para ser percebida. Por isso devemos aceitar a derrota e, vencidos, lamentar um passado que já não o é e afastarmo-nos de um futuro que se afigura como devastado.

Quando as regras, as leis e a uniformidade disfarçadas, e triunfantes, procuram o esquecimento das dúvidas e das inquietações debaixo do jugo; tentamos, revisitados, encontrar inspiração nos textos que interrogam e não temem ser polémicos, textos que despertam, vertebrais, as nossas incertezas. A vs. acabou de ser lançada num mercado viciado com a lucidez dos “falhados”. Dedicar-se-á à qualidade das suas escolhas, do seu grafismo, para defender desesperadamente aquilo em que ainda acredita. O editor da vs. não se toma por um messias ou um D. Quixote, e muito menos um ator de cinema. Outros o disputam. Humildemente tenta olhar lá para fora de um modo menos triste. Editar é desentristecer. Que ironia que um nascimento já não seja necessariamente uma festa.

Stig Dagerman. A sua necessidade de consolo foi impossível de satisfazer

Tinha a noção de que face a este meio editorial tão pobre os leitores estavam saudosos de si?

Eu não tinha muito essa consciência porque eu não circulo muito no meio literário nem editorial, sou mais ou menos invisível, e sofri uma grande pressão para não fechar a Fenda e eu não tinha meios para continuar… Mas a dada altura percebi que sem a Fenda tinha ficado um pouco viúvo, foram 35 anos com a editora. Comecei a sentir essa melancolia, uma necessidade física de editar, quando tive que renegociar os direitos sobre o livro do Stig Dagerman, que para mim é um livro fetiche, faz parte da minha arca amorosa. Depois havia outro livro que já me tinha custado cerca de 10 mil euros em direitos e traduções, que eram os Aforismos do Karl Kraus. Então, no final de 2017, decidi dar o salto. É daquelas coisas que só se fazem por vertigem, como o casamento ou o suicídio.

O mito urbano de que enterrou uma fortuna familiar na editora Fenda, confirma-se?

Não, isso do dinheiro de família é o Sócrates. Eu desviei dinheiro para a editora mas foi do que ganhava como psicanalista e docente…

Na Fenda publicou muitos autores subversivos, libertários, com universos e linguagens singulares. O que pensa desta nova ditadura do politicamente correcto, do apagamento da violência da História, do erotismo, da sexualidade, enfim um novo puritanismo que vem até mais da Esquerda que da Direita?

Hoje o Bataille e a mulher não poderiam ir juntos às putas. À noite. Ele perderia o lugar de bibliotecário. Vivemos numa gloriosa época de fascismo moral. E o moralismo esconde sempre a perversão.

Aforismos, o virtuosismo do pensamento tornado palavra de Karl Kraus, 24 euros

À medida que foi construindo o catálogo da Fenda foi também construindo um catálogo de inimigos e detratores?

Infelizmente não tive essa honra. As minhas zangas foram sobretudo com autores, porque fui sempre um editor muito generoso, na atenção, no cuidado e na feitura das obras. Ler ou editar é uma partilha, são formas de troca e muitas vezes senti que não houve do outro lado essa reciprocidade. Houve algumas deceções pessoais. Isto é também um processo de descoberta e, em cada descoberta e em cada encontro, há desencontros. Muitas vezes os autores idealizam demasiado a sua própria obra e acreditam que aquilo vai ser um triunfo e depois a obra não vende, e se não vende a culpa é sempre atribuída ao editor. Da mesma maneira que há o mito de que o editor ganha muito dinheiro à custa do autor e nunca ninguém pensa que, muitas vezes, o editor é que fica em apuros financeiros e os autores nunca vêm dar uma mão… eu, pelo menos, nunca tive essa sorte.

Por isso diz que a vs. só vai editar autores mortos? Assim não corre o risco de se desapontar com a pessoa…

A vs. é uma editora pós-Fenda, unipessoal, a Fenda era uma sociedade, não me posso permitir uma aventura tão vertiginosa como foi a Fenda. A vs. é uma coisa modesta, nómada, porque quero ir a vários sítios, géneros, autores, universos. Na verdade, quero publicar aquilo que sempre me interessou, como o caso de Karl Kraus, mas também me quero descobrir. Porque eu edito sobretudo para me descobrir a mim mesmo, porque a edição é de certa forma, complementar ao meu trabalho de psicanalista. Não haverá aqui nenhuma volúpia editorial, concorrencial.

Há muitos livros do catálogo da Fenda que estão agora a ser republicados por novas editoras; a Maldoror está a editar o Alface, a Antígona tentou comprar os direitos de A Nossa Necessidade de Consolo…, a Guerra & Paz publicou o Pierre Louÿs. Sente que foi um bocadinho visionário nesses anos 80 e 90, que compreendeu bem o espírito do nosso tempo.

Eu fico muito contente com isso. Muitas das coisas que fazemos na vida têm razões, origens obscuras, nem tudo o que fazemos vem da nossa razão ou inteligência. Há livros que eu editei e não sei porquê. Há outras coisas em que antecipámos tendências. Por exemplo, quando editámos A Miséria No Meio Estudantil, ainda em Coimbra. Coimbra era uma cidade miserável em muito domínios, mentais, culturais, artísticos, sexuais… Acredite no que lhe digo: há uma grande pobreza sexual em Coimbra. Mas a ideia de publicar esse livro até partiu do Júlio Henriques que estava comigo na editora. Os livros que publiquei não foram sempre ideias minhas, segui muitas sugestões. Até porque tudo começou com a revista Fenda, em 1979, que tinha um grande espírito do coletivo, comunitário. Uma das coisas que mais me choca na sociedade de hoje é a diminuição da amizade, que é uma coisa que já vem do século XVI, do inicio da modernidade e o culto do individualidade. Estamos num tempo em cada um guarda ciosamente o que é seu, veja as questões do copyright. O Guy Debord que foi um fervoroso antagonista dos direitos de autor hoje pertence a uma editora que guarda ciosamente os direitos da sua obra.

A Fenda foi uma experiência, como diria o Ramos Rosa, de “liberdade livre”. E, por isso, profundamente política, mas sobretudo inclassificável, ora nos viam como anarquistas ora nos viam como situacionistas. Também editei muito por força da amizade, editei livros que não se enquadravam naquilo que era o pensamento político da Fenda e houve logo um tumulto entre os fãs da editora…

Mas isso é bom, não é? Nunca se deixar apanhar pelas expectativas que os outros criam a nosso respeito como gavetas onde gostam de nos fechar…

Mas não foi totalmente consciente. Eu sempre fui um insider/outsider. Tal como a palavra Fenda já evoca, só a fenda é erótica, porque nunca é possível ter um discurso radicalmente exterior ao sistema. Naqueles anos de profundo isolamento político (inicio dos anos 80) a Fenda era um espaço de liberdade entre aquilo que estava a ser institucionalizado, normalizado, com os partidos políticos e a Academia a conterem toda a deriva e toda a revolta. Entre o institucional e o apocalíptico, nós situavamo-nos na fenda. Nunca nos situámos em nenhum partido político, um dos nossos primeiros livros foi Os Nossos Melhores Poetas São Fascistas, de Martin Andrew Kayman com prefácio sobre Ezra Pound. Mas tivemos sempre boa crítica, desde logo o Luiz Pacheco que no Diário Popular, escreveu um texto sobre a editora intitulado “Ou fenda ou racha”, mas também o Ernesto Sampaio, o Fernando Assis Pacheco ou a Luiza Neto Jorge escreveram sobre nós em 1979/80.

Quais são as grandes diferenças entre editar livros nesse tempo e hoje em dia?

A principal é que nessa altura fazíamos tiragens de três mil exemplares e hoje fazemos de 500. Coimbra, na altura, não tinha nada e na verdade o que editámos até 86 em Coimbra é diferente do que fizemos depois de 86 em Lisboa. De certa forma o que hoje está a ser valorizado e redescoberto é sobretudo o que publicámos nesses anos em Coimbra. Mas Portugal tem uma tradição de bons editores, basta ver o trabalho do VST desde a Ulisseia, do Lyon de Castro na Europa-América, do André Jorge na Cotovia, do Cruz Santos, do Luís Oliveira na Antígona e depois, claro, o Ribeiro de Mello que é o editor que mais impacto teve em mim, os livros que ele publicou até ao 25 de Abril são livros fetiche.

O que pensa do atual mercado editorial português com o domínio de dois grande grupos editoriais, a Leya e a Porto Editora?

As pequenas editoras independendentes são prejudicadas porque, supostamente, deveríamos ser grandes como a Porto Editora e a Leya. É essa a lógica:se não és grande e não tens capacidade de negociar fazendo valer as tuas condições é porque falhaste nalgum lado, portanto o problema é teu. É aquela ideia de que se não formos ricos e bem sucedidos é porque falhámos, a culpa é nossa, logo merecemos passar por todas as dificuldades. Estamos numa re- individualização total, ou seja, o indivíduo tem que se comportar como uma máquina sem falhas para alimentar a mega-máquina. Hoje conseguiu-se até fazer com que as pessoas fiquem doentes e se sintam profundamente culpadas por isso, porque não estão a trabalhar. O ócio só não é penalizado se implicar a compra de alguma coisa. Todo o ócio não mercantil, como a leitura, é altamente penalizado.

A literatura é um dos últimos atos de resistência contra essa máquina, essa roda onde corremos como hamsters. A literatura é uma forma de expatriação, eu exilo-me do mundo mantendo-me no mundo e isso é o meu consolo. Quando o mundo me coage a estar on eu, com os livros, estou off.

Mas isso não é um paradoxo? Porque hoje o país está mais rico e as taxas de literacia subiram imenso

Mas a universidade não motiva a leitura. E Portugal é aquele país que teve primeiro uma rede de televisão e só depois uma rede de escolas. Por outro lado, como em todos os países católicos, não temos uma tradição de leitura. Os católicos não eram estimulados a ler a bíblia ao contrário dos protestantes. Isso, séculos depois, faz toda a diferença. O vocabulário de um português médio não passa das 5, 6 mil palavras no máximo. E depois a leitura não dá uma gratificação imediata e as pessoas, cada vez mais, buscam essa gratificação. Preferem gastar dinheiro em comida, na roupa, nas férias, nos carros. Os portugueses não andam de Kraus [no bolso] mas andam de carro. Nos anos 80 a saída de um livro era empolgante. Nós madrugávamos para ir comprar o novo livro da &etc. Hoje os miúdos só fazem isso com o Harry Potter…

Há na vs. essa ligação, que já na Fenda explorou, entre a psicanálise e a literatura, ambas como veículo para chegar, compreender a essência do humano através da linguagem?

Freud foi também um grande escritor, era um médico erudito, os melhores psicanalistas contemporâneos são escritores, com Adam Philips, Michel Schneider, Jean-Bertrand Pontalis, este é uma espécie de iluminação, porque ele foi editor da Gallimard. De manhã trabalhava na editora e à tarde no consultório e dizia que para ele era impossível não fazer as duas coisas. Porque o trabalho de psicanalista é um trabalho muito solitário, e no trabalho editorial eu posso conversar muito mais, estar num mundo menos latente e mais concreto.

Neste contexto civilizacional em que as palavras estão a desaparecer sobre o domínio da imagem, a vs. propõe-se trazer textos complexos, quando o domínio do vocabulário e do simbólico é cada vez mais restrito, para leitores com sentido trágico da vida, pouco eficientes, sonhadores.

São livros para os que não conseguiram ser empreendedores, bem sucedidos… [risos]. Vivemos no tempo do fim do sublime. Os autores que ficam são aqueles que anteciparam o tempo. Porque é que Fernando Pessoa hoje faz tanto sentido em todo o mundo?

Revista Fenda, o início da aventura, 1979

Hoje há uma hiper-individualização, a gratificação imediata. Essa relação entre a gratificação imediata não passa também pela literatura, por toda a poesia, que tendem a falar literalmente das coisas, sem nunca remeterem para o simbólico. É uma comunicação absolutamente simplificada, onde o que não é imediatamente compreendido é colocado de lado.

Hoje já ninguém entenderia a ironia de Magritte no quadro “Ceci n’ est pas une pipe”. A dimensão de infinito do verso de Gertrude Stein “a rosa é uma rosa é uma rosa” também já não é entendida. É o fim da mediação. Hoje o que é importante é o que se diz e já não é importante o como se diz, quando é o “como” que faz o discurso. Não percebemos o latente, só o manifesto… quer melhor exemplo disso do que esta coisa do Festival da Eurovisão? É um processo de alienação muito bem feito.

Essa perda do prazer do texto encontro-a também na psicanálise, porque se trocou essa relação com a leitura por uma tagarelice inconsequente, uma logorreia. E pela gratificação automática das imagens. Há um fetichismo absoluto da imagem. É a instagramatização do mundo, até do mundo interior. Hoje as auto-narrativas que encontramos na clínica são cada vez mais pobres. Há uma depauperização do discurso e a falta de palavras gera pânico, falta de ar, dor no peito.