As palavras são de tal forma utilitárias, quotidianas e cada vez mais fúteis, que nos esquecemos que todas elas têm uma história, que cada letra, cada som, foi engendrado num tempo e numa circunstância política, social específica e a ela está para sempre ligado. Muitas palavras nasceram de sensações corporais ou psicológicas concretas, outras de necessidades comezinhas da comunicação que vai desde a esfera familiar à esfera das leis, dos enamoramentos ou da poesia.

Por isso, a história de uma Língua começa sempre por ser oral e pode demorar dezenas de anos, séculos até aparecer pela primeira vez na sua forma escrita. Cada fenómeno linguístico tem origens antiquíssimas e é um pequeno tesouro patrimonial que herdamos das muitas gerações pretéritas. Um tesouro frágil que todos os dias esmagamos usando sempre um número restrito de palavras, ou que é esmagado por decisões mais ou menos arbitrárias do poder que acredita poder torcer as palavras até elas deixarem de ser rebeldes e se tornarem submissas a um regime artificial como é a ortografia, por exemplo.

Assim, a história de uma Língua está indelevelmente ligada à história de um povo, de uma nação e vice-versa. E, da mesma forma que Portugal e os portugueses não caíram do céu ali por volta de 1143, também a Língua começou a sua odisseia particular muito, muito tempo antes, talvez ali por volta do ano 600, quando nem o Condado Portucalense era sonhado. É pois uma viagem longa, cheia de peripécias, aventuras, amores e desamores, roubos, inimigos, tempestades e terramotos aquela que tem feito a Língua Portuguesa até chegar a esta nossa conversa num jornal digital.

Quem a conta é o linguista Fernando Venâncio, num livro fascinante, culto, complexo mas, ao mesmo tempo didático, acessível a qualquer falante do português. A obra, cheia de exemplos e curiosidades, não teme polémicas nem humor, tem a chancela da Guerra & Paz e chama-se Assim Nasceu Uma Língua/ Assi Naceu ũa Lingua e mostra que aquilo a que hoje chamamos “minha pátria”, a Língua Portuguesa, é uma derivação do galego, a sua origem matricial. O Observador falou com Fernando Venâncio sobre as suas aventuras no português.

“Assim Nasceu uma Língua” é uma história e reflexão sobre as origens do português. PVP: 16.50 (Guerra & Paz)

Neste livro, dá-nos a ver a história da Língua Portuguesa como uma odisseia. Já não é a heroicidade de um povo, como fez Camões, nem de um homem, como fez Homero. Podemos comparar o caminho de uma língua a uma odisseia sem fim cheia de aventuras, perdas e conquistas?

Acho essa imagem, a da história de uma língua como uma odisseia, extremamente sugestiva. Digamos que, no seu percurso, cada idioma passa por muitas. Ao ponto de, como é infelizmente caso comum, ele soçobrar. A tal ideia de que sempre que morre o último falante de uma língua, o Mundo perdeu uma enciclopédia. O nosso idioma não soçobrou, e está hoje vivíssimo. Mas poderia não ter sido nunca nosso. Bastaria, para isso, que Portugal nunca tivesse surgido. Hoje existiria uma idioma extremamente parecido ao nosso, mas sem nós. É, concedo, um cenário ousado. Mas historicamente realista. O nosso idioma surgiu, e fez-se grande e sólido, quando Portugal ainda não existia. Nós herdámo-lo e fizemo-lo ainda maior.

Fernando Venâncio é linguista, foi docente de língua e cultura portuguesa em várias universidades dos Países Baixos (Holanda). É também autor de vários ensaios sobre literatura e romancista. (Fotografia: Mário A. Borges)

Se a Língua Portuguesa fosse uma personagem, o que seria? Uma cortesã, uma concubina, uma galdéria?

Uma galdéria, disso não tenho dúvida. Andou por todas as camas: a galega, a castelhana, a francesa… E saiu delas mais fresca que nunca.

A premissa deste seu livro, que o português deriva do galego, não é uma novidade, mas é algo que em Portugal os filósofos e os historiadores não encararam seriamente. Porquê?

Exacto. A origem galega do nosso idioma não é a notícia mais sexy. Acostumámo-nos a conceber-nos únicos, com uma língua exclusiva e original. Esquecemos que ela nasceu em território galego. É certo que

o grande linguista Ivo Castro já no-lo disse com todas as letras. Mas um passado de marca galega, insisto, não nos lisonjeia. Na melhor da hipóteses, e como o exprimiu Eduardo Lourenço, trazemos a Galiza diluída em nós, e não a reconhecemos já. Continuamos a contar-nos lindas histórias no cantinho da lareira e, para mantermos a auto-estima, fugimos com o rabo à seringa.

Nesta obra mostra como insistimos em ver-nos como se caídos do céu, um país, um estado, uma língua, um povo, tudo pronto desde 1143. Uma mistificação que a história da Língua Portuguesa nega com veemência. Como foi então que nasceu o Português?

Nasceu há muito tempo e teve uma longa infância. No livro, reúno uma porção de informações para identificar o momento em que na Galécia deixou de falar-se latim, com a criação duma língua nova, e cheguei ao ano 600 d.C. É então que se dão no latim do Noroeste peninsular modificações de monta e únicas na Latinidade. A principal delas foi a queda de L e N entre vogais. Para dar os exemplos

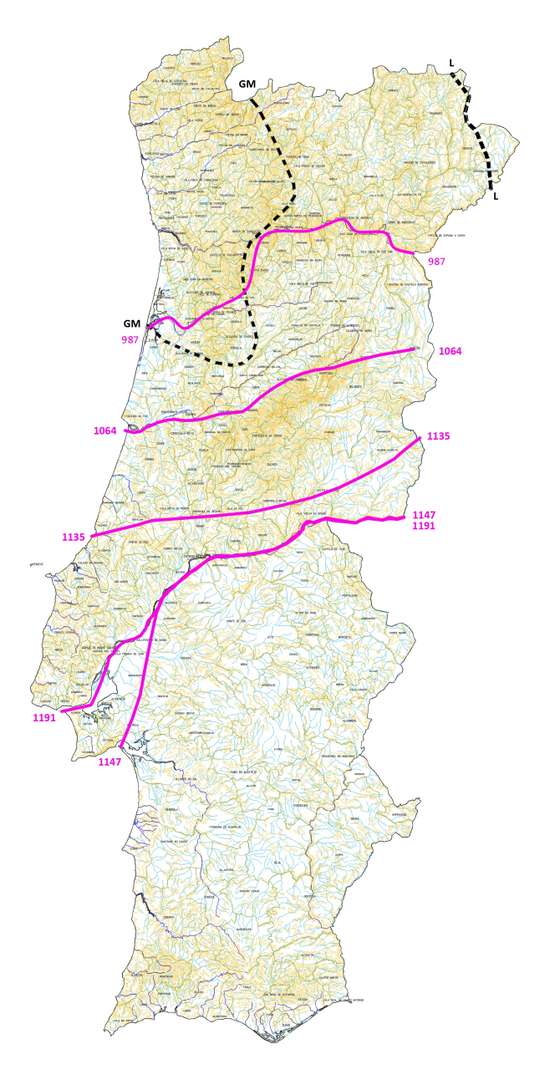

clássicos: “salire” tornou-se “sair” e “luna” tornou-se “lua”. Parece pouca coisa, mas o fenómeno afectou centenas e centenas de palavras. Várias outras novidades se deram e, a partir de então, existia uma língua própria nesse território que ocupava a actual Galiza e um troço noroeste do futuro Portugal. Começava em Melgaço, tocava Vila Real e vinha acabar em cunha na Ria de Aveiro. Essa é a geografia inicial do idioma, ainda hoje perfeitamente desenhada na toponímia. Os nomes de terras, lugares e lugarejos. Faltava ainda muito para surgir o Condado Portucalense e, evidentemente, o Reino de Portugal. Quando eles surgiram, falavam a língua ali disponível: o galego. O português só bastante mais tarde se constrói.

Mas e de onde vem o galego? Fale-nos dessa Gallaecia matricial, ali a norte do Douro…

O galego formou-se, como descrevi há bocadinho, a partir do latim. É uma língua directamente surgida dele, como o leonês,o castelhano, o catalão, o occitano, o francês, o italiano. Do leonês sobra hoje, no nosso país, o mirandês. E o occitano tem existência já muito precária, por acção do centralismo parisiense. Que o Noroeste ibérico pudesse gerar um idioma único e forte, vários factores o favoreceram. Era, como ainda é hoje, um território densamente povoado, empreendedor, consciente de si próprio. Ao mesmo tempo, mantinha-se isolado. As novidades de Roma chegavam com muito atraso, incluindo as linguísticas. Em comparação com o que sucedia na Itália, na futura França e mesmo em Castela, o latim da Galécia foi sempre antiquado. Continuamos a distinguir as pronúncias “sêde” e “séde”, ou “côrte” e “córte”, diferenças sonoras que o castelhano ignora.

A região marcada a tracejado GM é a área de Portugal que pertencia à Gallaecia e falaria galego. A região tracejada marcada com L é a região leonesa. Mapa da autoria das linguistas Maria Alice Fernandes e Esperança Cardeira

Apesar da formação do país em 1143, a verdade é que só em 1488 vai surgir o primeiro documento que se pode dizer escrito em português? Passámos então três séculos a falar galego até termos aquilo que se pode chamar uma língua nossa…

1488 é o ano do primeiro livro impresso em Portugal. O português, como língua própria, diferente do galego, começa a tomar corpo por volta de 1400. É uma criação de Lisboa, tornada centro do Reino, com a instalação da dinastia de Avis, ciosa do seu elevado nível cultural. Inicia-se então um processo acelerado de distanciamento das marcas nortenhas do idioma, substituídas por novidades do Sul. Esse processo de “desgaleguização” do idioma está bem descrito em obras da linguista Esperança Cardeira.

E o que acontecia no Sul? Que língua se falava nesse sul dominado pelos muçulmanos, que tinham uma cultura literária muito superior à dos cristãos?

Sabemos muito pouco daquilo que se passava a sul do Vouga. É certo que Coimbra foi, antes da chamada Reconquista, um forte centro de dominação moçárabe, mas falta saber se o moçárabe era a língua veicular. Ivo Castro duvida que os conquistadores cristãos ainda ouvissem esse idioma em uso nos territórios que foram ocupando. Também não é provável que se falasse ainda berbere, e mesmo árabe só seria dominado por uma elite instruída. Continua ainda tudo por esclarecer. Que a cultura literária árabe, audível em cantigas e em poesia, era de superior qualidade, disso não resta dúvida. Mas era uma cultura de elite.

Uma das faces desse processo foi o momento em que Portugal se enamora pela língua castelhana e introduz no seu léxico centenas de palavras castelhanas. Aqui o Fernando Venâncio fala em “relatinização”, ou seja muita da herança latina vem desse espanhol que incorporamos…

A vitória portuguesa em Aljubarrota, em 1385, accionou, embora não pareça, uma reviravolta cultural. Castela era uma cultura pujante, e de repente os portugueses podiam aproveitar-se dela em boa consciência. Iam a Toledo vestir-se e voltavam encantados e com a sua labiazinha castelhana. Na corte, as coisas fiavam mais fino, e convidavam-se sábios de Castela para virem relacionar-se com a Ínclita Geração. Em breve, o castelhano se tornou entre nós língua “de cultura”, situação que se manteria até por volta de 1750, quando foi Paris a decidir os modelos. Os da vestimenta e os do idioma. Durante esses 300 anos, o português foi-se acomodando à prestigiosa língua da forte Castela, longo tempo dominante também na Europa. Entraram muitas palavras novas, em catadupas, feitas na Meseta, e até bastantes dos L e N, que haviam caído séculos antes, regressaram aos seus lugares. Foi o processo de “castelhanização”, paralelo ao da “desgaleguização”. Não que os portugueses da altura se dessem conta disso. Os mais atentos supunham, mesmo, que o português estava a latinizar-se. Estava, decerto, mas muito menos do que se julgava e ainda se julga. Adoptavam-se não só numerosos materiais de feitura castelhana, como também muitos latinos que, pelo castelhano, se nos alojavam no idioma. Atenção: tudo isto se fez na convicção duma “modernização” do português. E mais: duma “internacionalização” dele. Os grandes clássicos Camões e Vieira, também grandes castelhanizantes, sonhariam (é a uma hipótese atrevida, mas venha outra) poder ser lidos directamente na Península e na Europa.

Embora o português não seja uma língua nascida pura e higienizada, temos vários fenómenos que nos dão uma feição única, quase excêntrica, como o til, os ditongos nasalados como “ão”. Houve um momento em que a Língua quis diferenciar-se dos modos de falar em redor ou isso foi apenas mais uma consequência do nosso afastamento do galego?

O português tem nichos de originalidade, alguns deles fortíssimos. O sistemático afastamento do galego forneceu-nos uma imagem inconfundível. Nela cabe essa proliferação de ditongos nasais, sobretudo o “ão”. Temos também zonas de criação de vocabulário com que nem o galego nem nenhum outro idioma jamais sonharam. O panorama é, pois, imensamente variado. Foram vários os processos em jogo, que ocuparam séculos a desenvolver-se, e hoje o português é uma língua irredutível a outra qualquer.

Voltando um pouco atrás: a forma como o galego se afasta do latim e se forma como língua autónoma também é considerada “revolucionária”.

Absolutamente. Um falante do extremo Noroeste peninsular dos anos 700 ou 800 deve ter vivido uma convulsão linguística à sua volta e, quem sabe, sentido uma revolta e uma frustração inimagináveis. Já ninguém dos meus amigos e familiares sabe falar, pensaria ele. Terá sido um daqueles períodos de acelerada mudança linguística, autênticas “revoluções”, por que, a seu tempo, todos os idiomas passam.

Explique-nos então que história é essa do “galaico-português” com o qual supostamente se escreveu a lírica trovadoresca. Existiu ou a história está mal contada?

Para começar pelo fim: sim, é uma história mal contada. Uma história à nossa medida, para nos tranquilizar. A língua em que a lírica chamada «galaico-portuguesa» foi escrita foi, sem sombra de dúvida, o galego. Por esta razão simples: o português ainda não existia, e só seria criado, como tenho vindo a lembrar, no século de Quatrocentos. Quando, em 1290, um ensaísta catalão enumera as grandes línguas poéticas da altura, fala no “galego”. E importaria recordar que as expressões “língua portuguesa” e “português” só aparecem, entre nós, nos anos de 1430, quando as correspondentes castelhanas já circulavam dois séculos antes. Só que, no momento em que essa lírica regressa à luz do dia, ao longo de Oitocentos, ninguém em Portugal admitiria que se dissesse estar em “galego”. O que não seria nada do outro mundo, visto quase todos os seus autores serem galegos. É então, isto por 1880, que se inventa a etiqueta “galaico-português” e, de caminho, se inventa o “galego-português” como idioma. A grande filóloga Carolina Michaëlis de Vasconcelos ainda tenta chamar”galego” à língua das cantigas, mas acaba por render-se às susceptibilidades portuguesas.

Diz-se que somos um país de poetas mas, praticamente até Camões, não podemos registar nenhuma poesia escrita em português. Havia poetas sim, mas escreviam… em galego.

Bom, isso poderia valer até, digamos, 1400. Mas aí inicia-se um século de pouca poesia, e alguma dela escrita já em castelhano. Quando chegamos a 1500, o português está grandemente formado, e um Sá de Miranda é nele que escreve. Contudo, e não deixa de ser curioso, a escrita desse minhoto acusa marcas galegas indesmentíveis. “E assi che vai?”, diz alguém na sua écloga Basto.

Notícia de Torto: notícia das malfeitorias realizadas sobre Lourenço Fernandes da Cunha, documento já escrito em português e datado de 1211-1216

Temos portanto muitos séculos, pelo menos desde o ano 1000, em que o português se foi lentamente formando, e do qual nada sabemos porque tudo era escrito em latim. São milhares e milhares de palavras perdidas para sempre. Tem pena de não poder resgatá-las?

Vejamos. Se alguma coisa de maior porte se perdeu foram “formas”, mais exactamente “formas intermédias”. Como não se escrevia senão em latim, esses materiais perderam-se para sempre. Mas, assim que, por volta de 1200, surge a escrita, achamo-nos perante um vocabulário riquíssimo, e as cantigas de escárnio e maldizer são uma mina lexical impressionante. Mais tarde, quando os portugueses, no século de Quinhentos, começam a escrever teatro, aparece todo um acervo de linguagem familiar e informal, que nunca tinha visto o papel, mas que,de certeza, já circulava há séculos. Aliás, mesmo no interior de textos latinos, aparecem-nos formas em “vulgar”. Poucas, mas perfeitamente reconhecíveis. Em suma: não se terá perdido muito de valor inestimável.

E afinal, temos ou não temos uma grande influência árabe no Português?

Certamente. Mas atenção: essa influência limita-se praticamente ao léxico, não atinge nenhum estrutura gramatical. Além disso, a quantidade de arabismos que compartilhamos com o castelhano é imensa. Deveria, um dia, fazer-se uma triagem e expor quais os arabismos que só o português conservou. Sabemos, sim, que existem, e que são interessantíssimos.

Já com o francês temos outro enamoramento por volta do século XVIII em que importamos dezenas de palavras francesas e, depois de 1950, trocamos esse amor por outro, a língua inglesa. Como língua somos um pouco promíscuos ou bastante liberais?

Somos as duas coisas: somos promíscuos e somos liberais. Não somos nada esquisitos, servimo-nos do que nos faz falta e do que não faz. Esse caso que cita, o da influência do francês sobre o português, tem uma história pelo menos tão fascinante como a do castelhano. Importámos não dezenas, mas largas centenas de palavras francesas… Já o inglês é de outro cariz. Enquanto o castelhano e o francês se nos acomodam tanto que deixámos de reparar neles, o inglês continua a denunciar-se, tanto na fala como na escrita. Além disso, o inglês apresenta, estruturalmente, um perigo: o de subverter-nos a semântica. Tome o caso, já banal até na imprensa séria, de “eventually”, que não pode traduzir-se por “eventualmente”. Uma frase como “He eventually died” significa “Ele acabou por morrer”.

Apesar de já distarem quase 900 anos da nossa fronteira com a Galiza, a verdade é que continuamos a ter um impressionante repertório comum de pelo menos 225 verbos exclusivos ao galego e ao português.

Essa é a grande descoberta que fiz, e que exponho no livro. Esses são os verbos. Faltará contar os adjectivos, que também serão numerosos, e os substantivos, porventura impossíveis de contar. Como tudo isso atravessou quase 1000 anos, e em óptimas condições, eis o que demonstra a tremenda solidez dum sistema como o linguístico.

O que tem a dizer àqueles – portugueses e galegos – que querem unificar a língua ?

Tenho a dizer-lhes isto: que é tarde. O léxico pode ter, como tem, um importante sector comum conservado a norte e a sul do rio Minho. Algumas estruturas fundamentais continuam as mesmas. Mas o reverso da medalha é, pelo menos, tão patente. Tanto Portugal como a Galiza criaram, independentemente, estruturas e léxico próprios, e não vejo possibilidade de serem fundidos, ou mesmo de conviverem num sistema unitário. Se isto já é impossível entre Português Brasileiro e Português Europeu, mais irrealizável será em duas realidades linguísticas que se desenvolveram de costas uma para a outra. Repare:como linguista, eu adoraria que alguém demonstrasse que sim, que as particularidades do português — particularidades estruturais, criadas exactamente para se distinguir do galego — pudessem conviver com aquelas que o galego também desenvolveu no decurso dos séculos. Outra coisa são as vantagens de toda a ordem, para o galego, advindas da contiguidade com o português, não existindo provavelmente na inteira Latinidade dois idiomas tão próximos. O galego pode, pois, tirar proveito do português, por exemplo estimulando o léxico comum aos dois, ou aquele léxico que o português, por ter tido mais oportunidades de desenvolvimento, criou em bases que eram comuns.

Num artigo que, há exactamente 10 anos, publiquei na prestigiada revista galega Grial, expus essas e outras estratégias. Infelizmente, nenhuma atenção lhes foi dada por aqueles mesmos galegos, chamados “reintegracionistas”, que dizem propor-se uma aproximação, um “achegamento”, ao português. E eu até compreendo: isso é trabalho para linguistas, que conhecem o funcionamento dos idiomas, não para activistas voluntariosos. E repare que eu tenho genuína simpatia pelo Reintegracionismo galego e o divulgo, quanto posso, em Portugal. O problema é que não encontro, entre eles, um interlocutor.

Há muitas coisas que este seu livro desmistifica. Uma delas é que as formas regionais são uma forma errada de falar português. Quando essas formas são sim palavras arcaicas e/ou pronunciadas nas suas formas antigas. É preciso deixar de olhar de forma sobranceira para os regionalismos e perceber a sua riqueza?

Certo. Mas é uma área, essa, em que não sou competente. Tenho por ela o interesse que se espera de qualquer cidadão empenhado. Estudo a história do português, e nela sobretudo a história da Norma. É a minha limitação e assumo-a. Os materiais não normativos são um mundo com particular fascínio, e admiro imensamente quem nele se move à vontade. Mas ocupar-me deles implicaria uma irrazoável dispersão da atenção, e o meu terreno já é, ele próprio, tremendamente vasto. Mas é indesmentível: o conhecimento das formas regionais ilumina, e pode até resolver, alguns enigmas com que o estudo da Norma se debate. Digo-lhe mais: se eu, alentejano de nascença,soubesse falar bem alentejano, era assim que falaria. Na realidade, tenho a pronúncia mais neutra que imaginar se possa, ao ponto de estar a minha voz em certo sistema de GPS a conduzir, neste momento, carros ao seu destino. Com outro nome, advirto.

Em Portugal instalou-se uma “ditadura” do Português padrão, ou português culto impondo um sentimento de vergonha aos que não o dominam. Porque é que acha que isto aconteceu? Isto tem sentido?

Portugal também aí se rendeu a um centralismo de tipo francês. E o processo de uniformização é relativamente rápido. Uma vida humana basta para constatar como os portugueses passaram duma diversidade bem marcada para o que hoje temos em falantes abaixo dos 30 anos: uns sotaques por região, ou nem isso, e só uma leve inflexão regional. A vergonha a que se refere é superada, parece-me, pela acomodação ao padrão geral. Em larga medida, inconsciente, quero crer.

É errado falar esse português arcaico que põe o i no meio das vogais como “aialma”, “maila”, por exemplo?

Errado? De modo nenhum. É até bonito… A sério: quando dizemos «cheio», «areia», «creio» e mil outros casos, estamos também a introduzir esse “i” chamado epentético, que desfaz o hiato. Estamos? Não. Já há 500 anos que o fizeram por nós.

Num tempo como o de hoje em que a imagem impera e está a obliterar a linguagem verbal, o que fazer para conservar esses tesouros que são as palavras?

Ler, ler muito. Ouvir, ouvir muito e atentamente. É gratificante ver como alguns ficcionistas actuais, à volta dos 40 ou 30 anos, se servem dum vocabulário e duma fraseologia autenticamente exuberantes. Eu

fico em êxtase.

O inexorável afastamento do português do galego é um espelho do afastamento que o Brasil está a fazer do português de Portugal. Como explica no seu livro, as línguas tendem sempre a afastar-se e não a convergir. O que é que isto nos diz sobre o famigerado AO90?

Diz tudo. Nem este Acordo Ortográfico nem uma dúzia deles conseguiria travar a deriva em que Português Brasileiro e Português Europeu entraram. E entraram já há séculos, não é fenómeno recente. O que nos engana é que o utente brasileiro só no século XX se atreveu a desafiar, na escrita, as regras vigentes entre nós. Até então, simples exemplo, tentava pôr os pronomes, os clíticos, só nos lugares que a nossa norma aceita. Uma contorção de que felizmente já se livraram. Seja dito de passagem: nesta área, a da sintaxe, o nosso português acha-se mais próximo do galego que da norma brasileira, tão grande é já a deriva além-mar. O AO90 visava possibilitar um relatório, uma declaração, uniformes para todos os países de língua portuguesa. Visava, até, e aí já entramos no terreno da alucinação, conseguir a circulação de produtos linguísticos idênticos (traduções de literatura, legendagens, instruções de máquinas-de-lavar) por todas essas áreas do Planeta. Mas tenho de lhe tirar o chapéu ao dr. Malaca Casteleiro e seus próximos: foi com essa visão paradisíaca que convenceram os políticos. Claro que não existem, e jamais existirão, traduções literárias «luso-brasileiras», para por elas ficarmos. As próprias traduções clássicas de Frederico Lourenço levam uma lavagem sintáctica e pragmática quando editadas no Brasil. Não, o consumidor médio brasileiro, tal como o português, não está disposto a refastelar-se a ler um romance com os pronomes trocados e formas abstrusas de tratamento. O AO90, que ninguém pediu, foi um desperdício, e é hoje

um pesadelo de que tenham a decência de nos despertar.

*As respostas do autor, Fernando Venâncio, foram escritas sem seguir as regras do AO90