Habitando a língua como o lugar da mais rigorosa incerteza, João Barrento é um dos pilares da escrita de ensaio em Portugal, apresentando uma vasta obra dedicada a diversos autores. Professor universitário, sem que a academia para si tenha alguma vez constituído o horizonte autotélico tantas vezes condicionante, tradutor de algumas das mais importantes obras da literatura e do pensamento ocidentais, publica agora Aparas dos Dias — A escrita na ponta do lápis, uma edição da Companhia das Ilhas. Um livro como uma casa, uma obra como a habitação da língua (em acto contínuo, poemacto, parafraseando Herberto Helder), o novo livro de Barrento abre — fora de quaisquer manobras metafóricas, o primeiro capítulo intitula-se precisamente “Abertura” — com uma frase que é tanto uma nota introdutória acerca do que se seguirá, quanto a promessa do testemunho da sua e de outras vidas e obras, apontando a escrita como um modo de estar responsável, segundo princípios nem sempre claros, vinculados exactamente por essa imprecisão diligente.

Trata-se de um convite à versura de um lugar em constante expansão — o ensaio —, e que começa por evidenciar o próprio território e o respectivo lugar mental de um país, Portugal, onde exagerado não será asseverar a inexistência de uma tradição ensaística. “Este é o meu livro de leitura, de leituras, de colheitas, de respostas aos apelos de outros livros e a chamadas que sempre foram chegando, e continuam a chegar, daqui e dali … Também do que ficou pelo caminho, esboçado mas sem forma final … Muita ideia vai ficando pelo caminho, muita escrita adiada ou enterrada em anotações que nunca geram texto.” (7). Apresenta-se, pois, um conjunto de ensaios de natureza diversa, cerzidos entre si nos termos, assim conciliados, do biográfico, no que à figura pública e histórica do autor diz respeito, e do puramente íntimo, ou tão-só biografável, nesse ponto exacto em que biografia se torna tão crível quanto um conto de fadas, jamais caindo na exorbitância supérflua de tons intimistas: entrevistas, discursos de agradecimento de prémios, textos sobre literatura, arte, sociedade, tradução, filosofia e, finalmente, lugares que por um ou outro motivo levaram o autor à escrita.

Um possível signo a partir do qual este livro se revela é o da viagem e do lugar, por meio da força de um espírito, daquele que se dispõe a declinar o olhar em face do real, umas vezes deambulatório, móvel, espectador viajante de long shot, predisposto a visões panorâmicas de obras poéticas e/ou filosóficas, outras vezes obstinado em pontos fixos, detalhes, o habitante do close-up, um pouco ao jeito dessa melancolia teorizada por Walter Benjamin, inseparável de uma forma meditativa de conhecer o outro, que a Barrento decerto não é estranha. Às crónicas a dar conta de problemas gerais — de como vivemos no “ruído indiferenciado e indiferente da imagem pela imagem” (12) a como a contemporaneidade é palco de uma “anarquia criativa, nem sempre pensante” (29) — não se opõem, com efeito, os textos dedicados a um único poema, pois que tudo se declina ao registo do ensaio, fazendo da distância que a escrita inscreve o modo de furtar-se à campanha persecutória e moralista em que tantos debates públicos resultam, numa rapidez confrangedora — o empobrecimento da imprensa e da crítica é sintomático de um ambiente viciado e do fim da língua como princípio formativo do sujeito.

Uma tal oscilação de presença e, digamos, de escala, manifesta-se na rara capacidade com que o autor domina a literatura contemporânea nacional, de que um dos panorâmicos mais relevantes é o livro A Chama e as Cinzas (2016), concentrando-se, noutros momentos, em tradições privadas de leitura. Tradição, note-se, um termo que, por motivos menos francos, caiu em desuso, perdendo talvez para essa hiper-racionalização, paralela ao ruído e à barbárie, que atesta constantemente vivermos no mais livre dos tempos, arredando-nos de um passado constitutivo; que a noção de privado se nos tornou estranha será uma ideia provavelmente consensual. A obra de Maria Gabriela Llansol concentra uma das obsessões do autor — um assédio do pensamento vivo — que tem permitido aos leitores, presenteados já com uma longa produção ensaística, tomarem contacto com o espólio imenso deixado pela autora. Tradição privada de leitura declarada igualmente, não nos esqueçamos, nas obras de vários autores que João Barrento tem vindo a traduzir: Benjamin, Celan, Goethe, Hofmansthal, Musil, entre outros.

Algo como uma manta de retalhos, longe da metáfora que procura explicar o que resiste justamente no inexplicável, serve de fogo interior a este livro-missiva, aparentemente sem outro destino senão o da sua própria destinação futurante. Um acto poético, portanto, nos termos do qual nada se subsume à cronologia, pois nada se subtrai à vida, tudo se gera nela e para ela. Ora, tal implica a interrupção, a incompletude, a falha, o fragmento que nem sempre cabe num todo definível e/ou equacionável.

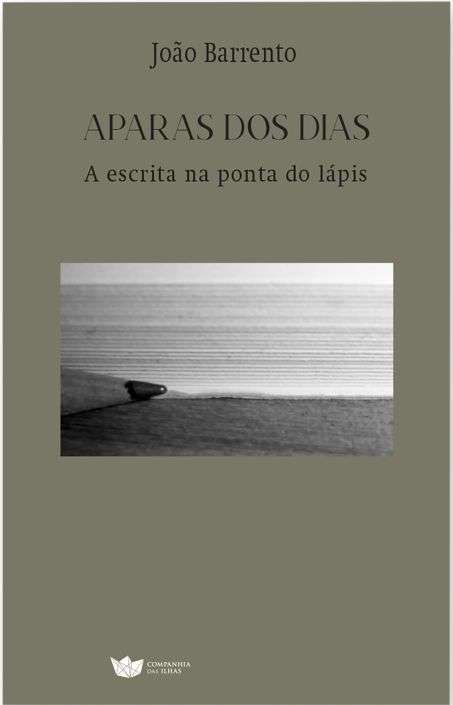

Título: “Aparas dos Dias — A escrita na ponta do lápis”

Autor: João Barrento

Edição: Companhia das Ilhas

Páginas: 286

Primeiro que tudo, importa notar que a voz de João Barrento nos chega do limiar de determinadas mortes anunciadas, cuja denúncia é feita pelo autor por meio de um pensamento responsável e actuante, que passa pela acção da experiência: “Para ser realmente um ensaio, e não um estudo académico ou um tratado científico, ele tem de ter uma forte intervenção da experiência, como na poesia” (46), lembrando a importância que T.S. Eliot concedeu para o “factual” no que ao crítico diz respeito, “um crítico tem que possuir um sentido do factual altamente desenvolvido”, como meio do leitor extrapolar o domínio pessoal, assim capacitado para provisoriamente designar algo, no seu exterior, de verdade. Mas aqui o crítico surge enquanto figura próxima do intelectual, entretanto desaparecido dos meios culturais, progressivamente entregues a uma indigência de escaparate. Eis o “começo do fim da distanciação produtiva que a escrita representa em relação ao evento” (228).

Em segundo lugar, a escrita é, com efeito, acolhida, como distanciamento potencializador de ligações afectivas, ao jeito de sobrevida de um tempo em extinção. Assim, quem queira contrariar a pobreza que arrasa um tempo apolítico, como o nosso, ao serviço de retóricas vazias e de um estranhamento baço, infesto, deve ser o fiel tradutor de um outrora grávido de futuro, testemunha herdeira de uma história colectiva: procurar esse tempo limiar em que tudo é “à prova de prova” (105), e que só na poesia, e por um trabalho poeiético, se torna legível. Legibilidade próxima da dimensão profética da história, mais uma vez, proposta por Benjamin, filósofo particularmente caro a João Barrento. O conhecimento do passado alberga, e ecoa indefinidamente, a exigência de defender a engrenagem de uma memória afectiva em permanente actividade, rumo ao futuro, como o “Objecto-de-Amor, não inacessível, mas insondável e sempre esquiva figura que desaparece sob véus, mas sem nunca se apagar” (115), próximo de uma das definições que Barrento propõe para o ensaio: “A ideia a emergir de um corpo que quer dar a ver, e ao mesmo tempo vai apagando e reacendendo intermitentemente, numa escrita tacteante” (153).

Os textos como aparas resistentes a toda a necessidade de atribuição de sentido. Existência simples, apartada de um presumível trabalho de depuração por parte do homem. Das “últimas coisas”, os atalhos que nos conduzem ao curso “a-típico” do ensaio, “escrita vibrátil e aberta, como quem percorre um campo de experimentação numa vadiagem de pensamento” (151). A sede de sentido cabe-nos a nós. E, não só, mas também por isso, somos seres excedentes, presenças desajustadas, ao contrário dos restantes seres vivos: “Nós, pelo contrário, somos seres instáveis, ligados à terra apenas pela ínfima superfície das solas dos pés, e com o corpo suspenso num ar em que, sem apoio, cairíamos, e que violentamos, empurrando-o constantemente diante de nós. Estamos a mais no universo.” (155) O factual, o que se inscreve na ordem da experiência, por uma relação sensível, aparte exercícios especulativos, de uma pragmática instrumentalista, é a matéria de escrita de João Barrento, que, ao jeito do que escreveu Emmanuel Levinas sobre a carícia amorosa, não é movida por uma “intencionalidade de desvelamento”, mas por uma razão “de procura: caminho para o invisível.”

Ora, é precisamente esse impudor do sujeito apaixonado, no cuidado e no aviso de estar perante o corpo amado, que permite a reunião de um conjunto tão díspar de textos, como se só um critério como o desejo pudesse orientar, subtraindo-se à normal tagarelice do mundo, este testamento e esta carta de amor. Só, aliás, o impudor em que o desejo inflamado incorre, concede um texto simplesmente destinado, sem que nele se possam ler recados e demais notícias privadas, a que um sistema de comunicação fundamentalmente exibicionista nos tem vindo perversamente a acostumar, neste “mundo do consumo [onde] tudo cabe”, onde tudo “está na iminência de ser digerido e desaparecer.” (64)

Não deixa de haver, no entanto, um projecto totalizador, nesta vida dedicada à literatura, à tradução, à arte e à filosofia, e neste livro que, muito justamente, constitui o registo dialogante, como um hiato na respiração (outro título do autor), de uma obra inteira. Obra enquanto organismo heterogéneo, essencialmente expansível, mais do que sistematicamente fechada e, nesse sentido, além de constituir o testemunho de um (possível) legado, trata-se igualmente de uma carta de amor. Projecto total, galáxia composta, pensamento vivo, não obstante a justa impressão de que a matéria de escrita de Barrento se prende exclusivamente com o que é da ordem do pequeno, do portável ao jeito de amuleto vivo, do residual, das aparas, de que um mundo globalizado e em escalada para o próprio esgotamento, se encontra irremediavelmente apartado.

Basta seguirmos as pistas que, ao longo do livro, o autor nos vai deixando acerca do título, fazendo aparecer o termo “aparas” em alguns momentos que serão tão decisivos quanto uma escrita que se alonga pelos dias e pede a confiança de seguir caminho pode atestar em apelos, muitas vezes, dilemáticos, por não se lhes seguirem propriamente resoluções, antes apondo-lhes mais problemas, abalando “optimismos cegos” (99) para urdir, no âmbito de uma “poética da integração”, a “cegueira benigna”, aquela que precisamente motiva e ilumina uma “travessia de risco” (153). Assim, a colheita que dos dias se faz não pode senão convergir para um projecto maior, um corpo progressivamente iluminado, mas cujos silêncios, cujos lugares esconsos, os ecos da pele, cujo todo falho, é tão amado quanto as ruínas de um templo a que ainda falta deitar fogo. E cumprir a coda:

“O Desenho dos Dias”

“Como uma pedra-pássaro que voa:

Gosto do ritmo, da cadência clara

da frase – mas os louros dessa coroa

vão todos para cabeça mais preclara.

O que escrevi não passa de um exercício

de quem do lápis faz tormento e vício.” (275)

(A autora escreve segundo a antiga ortografia)