De toda a leitura que se confina ao esboço de analogias com o nosso tempo, com os acidentes, os eventos e as figuras que vamos tomando por nossos contemporâneos, pode dizer-se que é fundamentalmente retórica, com maiores ou menores laivos de pedagogia. É interpretativa e não experimental, como dizia Deleuze ser a melhor leitura: uma experiência com o texto. Uma tal perspetiva comporta o perigo da homogeneização e da boa-fé, afinal viciosa, que não admite senão a formação de pares simétricos, de correspondências consonantes. Trata-se do reconhecimento narcísico e pobre de nós mesmos (do que acreditamos ser nosso, do que afinal ficticiamente tomamos por nosso), além de uma condenação tendente a moralismos arbitrários, a partir da identificação de um funcionamento puramente cíclico da História.

No momento em que vivemos — não necessariamente o nosso tempo —, os ecrãs são fontes ininterruptas de violência, assim dissimulada como um filme de terror do qual nos encontramos higienicamente retirados, acomodados no lugar do espectador. Violência por meio da qual a vida de populações, e a história — melhor seria dizer a memória — de países, são apresentados como dados lançados num divertimento absurdo, mas não desregrado, polido que está de diplomacias e demais comércios reguladores. Alfabetos, afinal, bárbaros, e cuja barbárie é encoberta pela repetição incessante de um romance mediático, que nunca sai do território produtivo da fantasia: eis o rosto cínico da reportagem da guerra, esse acontecimento radicalmente improdutivo, puro sinal da anarquia a que o poder está performaticamente subsumido.

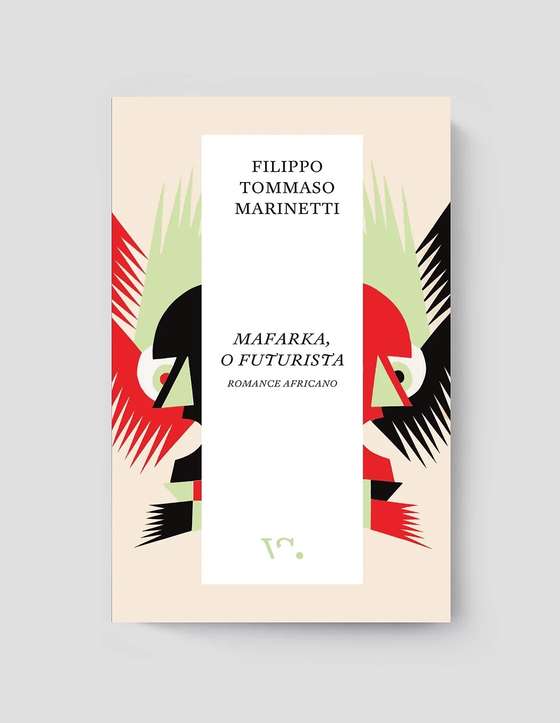

Não lermos Mafarka, o Futurista, de Marinetti, recém-editado pela V.S. Editor, com tradução de João Maria Lourenço, à luz dos dias de hoje não significa que se leia o romance sob o signo da moral da época que foi o da sua escrita. Visar, assim hipoteticamente, redimir um romance de índole futurista — aí encerrando uma leitura limitativa de pendor moral (bem diferente seria uma leitura orientada pela questão ética) — atendendo aos princípios estampados no Manifesto Futurista, do mesmo autor, publicado poucos meses antes do romance, é uma atitude tão reacionária quanto aquela de escrupulosamente detetar no texto algum sinal que tivesse antecipado o mundo em que hoje vivemos — fazendo coincidir a suposta perícia do autor com a distração condenável dos seus contemporâneos.

Mafarka, o Futurista deve ser lido na ótica contrária àquela que levou Marinetti a ser julgado por atentado ao pudor, em 1910, um ano após a publicação do romance: primeiro a literatura, depois a literatura. De resto, nada melhor que um romance futurista para revelar o absurdo da guerra que, escapando a qualquer representação, só ganha sentido e consistência que a tornem matéria noticiável a partir de um registo metafórico desaforado, reduzindo os seus elementos à qualidade de delegados ou comissários de um ideal progressivamente deslocado. Um esgotamento, pois, de sentido: talvez a tradução, de facto, mais fiel da guerra.

Título: “Mafarka, o Futurista”

Autor: Filippo Marinetti

Tradução: João Maria Lourenço

Edição: V.S. Editor

Páginas: 259

A guerra oferece uma paisagem em permanente mutação, fazendo do seu registo, sua ficcionalização e reportagem gestos coincidentes e até certo ponto inviabilizadores de uma distinção radical entre a verdade e a mentira, entre o que é da ordem do factual e do romanesco. É o carácter alastrante do horror e a tentação da narrativa como modo de conservar a distância certa que faça do real um plano resgatável. Algo como um corpo convulso, para o qual não temos senão mecanismos de aproximação para dele irremediavelmente nos distanciarmos, faz um cenário de guerra. É precisamente uma mímica convulsa — o absurdo a funcionar numa engrenagem bem oleada — que Marinetti nos apresenta neste romance, cenário orgíaco, do qual o crime e a lei são virtualizados no âmbito de uma escrita eminentemente simbólica e representativa de si mesma.

Os corpos dos guerreiros em batalha, o fogo, o sangue, o sexo — os pénis imensos que servem de cordas para suster corpos ou as vulvas penetradas logo no primeiro capítulo “A Violação das Negras”, razão pela qual o romance foi censurado — a espuma dos cães raivosos — de cuja dentada morrerá Magamal, irmão de Mafarka —, a carne putrefacta, o odor, a luz do céu, tudo isso são símbolos de um ideal futurista em construção e de um ímpeto textual simplesmente acionado. Não saímos nunca da colónia penal do símbolo ou da simbologia (concretizada em episódios narrativos) de um ideal. Todos esses elementos correspondem a incógnitas de uma equação simbólica, constituindo a colónia a unidade básica de significação. Sexo, desejo e violência equivalem-se numa confluência de territórios, cujo último reduto é o próprio corpo, furiosamente desmembrado e assim mais ínfima e escrupulosamente divisado: “Lutaram persistentemente por se derrubar; mas a tropelia era espessa e as suas faces aderiam de tal forma uma à outra, entre uma colisão de narizes, de punhais e de sexos coriáceos, ao mesmo tempo que cada um respirava o ódio e o hálito do outro, tanto que a Morte, famélica, teve de aguardar! (…) como não podiam enterrar os seus facalhões, comeram os lábios um do outro, gulosamente.” (37).

A relação que as personagens mantêm com a realidade de que tomam parte passa necessariamente por um jogo permanente de medição, de classificação e, portanto, da hierarquização de funções e valores. Jogo firmado pela relação sensitiva com o ambiente: “eu vejo, em toda a parte, belas pradarias de força escarlate.” (25) Só um registo frenético, totalizante e incessante do que se vai passando, nas palavras ora das personagens, com especial recorrência na voz de Mafarka, ora do narrador omnisciente, pode fazer a experiência visual do que a guerra invisualiza.

Neste primeiro romance de Marinetti, primeiro publicado em França e em língua francesa, a lei é a vontade e o ímpeto bélicos omnipresentes de Mafarka, o rei e chefe militar que derrotou o seu tio Bubassa, derrotando posteriormente todos os inimigos, assim conquistando todo o continente africano. A apreensão sensitiva dos lugares — mais do que a descrição — procede por sinédoque, apontando, note-se a citação acima destacada, para os corpos ensanguentados no campo de batalha, dos quais ao invés da desolação, desponta força (in crescendo). Os campos escarlates são, com efeito, os corpos envoltos em sangue e todos aqueles que lhes seguirem. A confusão dionisíaca e a razão louca de fixar o infixável, de fazer escrita da destruição — sem vazio plausível que arregimentasse outra vontade de escrever além dessa escrita de comando, no limite voltada para si mesma — faz equivaler as figuras animais às humanas e ainda aos elementos naturais: “As patas dos cavalos tornavam-se frenéticas pisoteando e mastigando o solo pedregoso, cujas fendas possuíam sorrisos demoníacos.” (34) ou “os estridentes e crepitantes, lascivos e asfixiantes cabelos da noite africana” (46).

Tudo se torna a massa indistinta, de “palavras incompreensíveis” e gesticulações nervosas, de um meio que serve de ponto cego para a construção de um novo mundo, de que os fundamentos seriam aqueles descritos no Manifesto Futurista. A desnaturalização convicta e própria do Futurismo alimenta-se de uma naturalização do humano que é preciso inverter, promovendo assim a fusão do homem com a máquina, dispensando a reprodução como a esteira afetuosa da conceção, a dois, de um ser semelhante. Assim, em face da perda de Magamal, morto pela infeção provocada pela raiva, cabe a Mafarka empenhar-se na conceção de um filho unicamente seu, dispensando a vulva e o ventre da mulher. Nasce Gazurmah, seu filho, um pássaro mecânico com longas asas, dotado pois da capacidade de voar, isento da necessidade do sono, um motivo que valoriza a morte de Mafarka que assim perpetua (mas, na verdade, como a metáfora, limita-se a conduzir, a transportar) o seu espírito, fazendo-o sobreviver no corpo do filho.

A descrição da guerra persiste a todo o tempo e por isso torna-a invisível. Se tudo não cessa de avançar, nada verdadeiramente muda, pois de nada se faz experiência. É a mobilização militar, simplesmente serpenteante em movimento, improdutiva a todos os níveis. A metáfora, como processo principal de edificação textual deste romance, espelha em si o carácter improdutivo da guerra, cujo retrato só poderá ser feito pela transposição metafórica ou simbólica permanentes. De um corpo ferido para a paisagem sanguinária, de um sexo ereto para a lança em riste, enfim, de uma imagem para outra, de uma colónia para outra. Resta — como resíduo do conflito que nada produz senão morte e destruição — o “ir e vir de gigantesco tear” (22), a “serpente humana” (69). É na guerra que o ruído pode embalar, porque enlouquece: “As suas vozes guinchavam com um lúgubre e monótono esgatanhar de garganta que embalava os corpos” (71). A guerra, essa grande pintura, essa grande narrativa, esse flamejante baile, que não permite espécie alguma de fruição senão na colónia penal de uma prosa a golpe de espora: “por fileiras, descrevendo parábolas pulvurentas como planetas em volta do semblante daquele sol vivaz.” (97). A guerra exatamente onde não é possível a guerra.