Índice

Índice

Contemplando a história do século XX – sobretudo a sua primeira metade – é difícil não dar razão a Niall Ferguson, que o classificou como “o século letal” em The war of the world (2006, editado em Portugal como A guerra do mundo, pela Civilização). Embora o escopo de The war of the world seja mundial e À beira do abismo se circunscreva à Europa, no cerne de ambos os livros está a mesma interrogação angustiante: como foi possível que “o continente que, durante os cem anos que se seguiram ao fim das Guerras Napoleónicas, em 1815, se orgulhou de ser o apogeu da civilização, [tenha caído] no fosso da barbárie entre 1914 e 1945”?

À beira do abismo: A Europa 1914-1949 chega-nos, apenas um ano depois da edição original (To Hell and back, Penguin) pela D. Quixote e com tradução de Miguel Mata (muito cuidada, como sempre), e é a primeira parte de um monumental díptico sobre o século XX europeu. Compactar em dois livros este turbulento e complexo período que abarca as duas guerras mundiais (acrescido dos quatro anos de rescaldo da II Guerra) é uma tarefa ciclópica, mas a escolher uma só pessoa para a levar a cabo, poucos terão credenciais que rivalizem com as de Ian Kershaw (n. 1943).

Ian Kershaw

O historiador britânico é uma das maiores autoridades na história da Alemanha nazi, sendo autor de várias obras de referência sobre o assunto: uma monumental biografia política de Hitler, publicada em 2001 em dois volumes, Hubris e Nemesis, e depois condensada num único volume (publicada em Portugal pela D. Quixote como Hitler: Uma biografia), Stalinism and nazism: Dictatorships in comparison, de 1997, Luck of the Devil: The story of Operation Valkyrie (editado pela Livros d’Hoje como Sorte do Diabo), ou The end: Hitler’s Germany 1944-45, de 2011 (publicado pela D. Quixote como Até ao fim: Destruição e derrota da Alemanha de Hitler 1944-1945).

“À Beira do Abismo”, de Ian Kershaw (Dom Quixote)

À beira do abismo é um notável trabalho de síntese, que não pretende substituir-se às obras que analisam em detalhe cada um dos múltiplos eventos, conflitos e tendências que marcaram o período 1914-49, nem traz revelações ou perspectivas inovadoras, as complexas movimentações bélicas da I e II Guerra Mundial ou da Guerra Civil de Espanha são resumidas ao essencial, uma vez que têm sido escalpelizadas até ao mais pequeno detalhe, preferindo Kershaw focar-se em aspectos socio-políticos (o que inclui vertentes como demografia, religião, pensamento ou cultura de massas) e na análise das motivações dos vários intervenientes. O livro oferece uma visão global límpida e equilibrada e é, tal como o acima mencionado A guerra do mundo, de Niall Ferguson, ou O continente das trevas (Edições 70), de Mark Mazower, um precioso contributo para a compreensão da história do século XX e do nosso tempo.

O título português constitui uma escolha discutível, ao pôr ênfase na iminência da queda quando na verdade, durante parte do período 1914-49, a Europa esteve mesmo mergulhada no abismo – ou no inferno, como explicita o título inglês.

Dos múltiplos aspectos abordados em À beira do abismo, destacam-se em seguida alguns que justificam uma aclaração adicional ou que encontram eco no tempo em que vivemos.

Nenhum país é uma ilha

No capítulo “Sombras no horizonte”, Kershaw trata das repercussões na Europa do crash da bolsa nova-iorquina em 1929, mas quando escreve que “em Março de 1931, o maior banco austríaco, o Creditanstalt, em Viena, entrou em colapso porque os clientes, receosos de ficarem sem as suas poupanças, levantaram os depósitos”, não explica o que esteve por trás do receio dos clientes do Creditanstalt.

Acontece que, pouco antes, a Alemanha estabelecera uma união aduaneira com a Áustria, para a qual tentou atrair também a Checoslováquia, e a França viu na iniciativa um passo para uma eventual unificação da Alemanha e da Áustria, que tinha ficado expressamente proibida no Tratado de Versailles. Como descreve Brendan Simms, em Europa: A luta pela supremacia: De 1453 aos nossos dias (ver A caminho do poder: Histórias dos mapas da Europa), a França, alarmada perante a possibilidade de um ressurgimento germânico, “serviu-se do seu considerável músculo económico” (à data era o país com maiores reservas de ouro do mundo) para derrubar o Creditanstalt. É certo que o Creditanstalt, fundado em 1855 pela família Rothschild e que fora uma das mais importantes instituições financeiras do Império Austro-Húngaro, tinha perdido dinamismo após o final da I Guerra Mundial e fora abalado pela hiper-inflação de 1921-23 e pelo crash de 1929, mas talvez não tivesse tombado se a França não tivesse imposto a cessação dos seus empréstimos ao banco.

Depositantes tentam levantar o seu dinheiro do Darmstädter und Nationalbank, 1931

O colapso do Creditanstalt arrastou o banco alemão Darmstädter und Nationalbank e não tardou que um efeito dominó de derrocadas alastrasse ao sistema financeiro da Áustria, Alemanha e países vizinhos e, depois, mergulhasse a economia de toda a Europa em recessão – que atingiu o seu ponto mais baixo em 1932.

Berlim, 13 de Julho de 1931: Ao saber da bancarrota do Darmstädter und Nationalbank, depositantes em pânico acorrem ao Sparkasse der Stadt Berlin

A causadora mais directa do colapso de 1931-32, a França, conseguiu, durante algum tempo, escapar ao turbilhão que desencadeara: os jornais franceses vangloriavam-se de que “sejam quais forem as causas da depressão mundial, a França enfrentá-las-á com relativa serenidade. O feliz equilíbrio entre a economia e as virtudes do povo francês fez da França um pilar da economia mundial”.

O “pilar” não tardaria a abrir rachas e vacilar: o número de desempregados em França passou de 55.000 em 1931 para um milhão em 1935 (nos números oficiais, certamente inferiores à realidade) e as exportações de 1936 foram metade das de 1928.

Pela Europa fora, os números não eram melhores, mas as estatísticas raramente traduzem o sofrimento das pessoas – Kershaw transmite este pungente relato de uma testemunha das condições de vida nas zonas rurais da Polónia: “No Verão é mais fácil, mas no Inverno encontramos crianças amontoadas nos casebres e metidas até ao pescoço em sacos cheios de palha, porque sem este vestuário morreriam de frio nas habitações sem aquecimento”.

O exército alemão distribui sopa aos pobres, Berlim, 1931

Como escreve Simms em Europa: A luta pela supremacia, “por danosos que fossem o crash [de Wall Street] e a subsequente queda, não teriam sido, contudo, suficientes para mergulhar a Europa e os próprios EUA na depressão profunda que se seguiu. Foi, sim, a competição pela supremacia na Europa Central que desferiu o golpe fatal na economia europeia”.

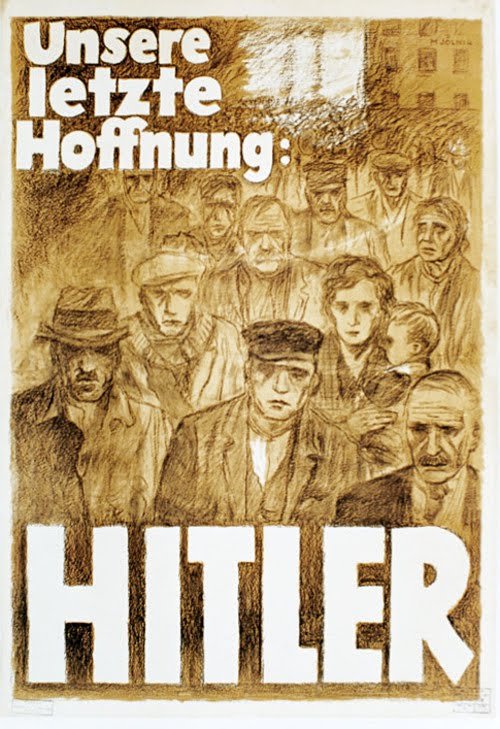

Ao descalabro económico, ao desemprego, às privações, à desordem nas ruas e à ameaça bolchevique, o NSDAP contrapõe: “A nossa última esperança: Hitler”

Cada um por si

Nas vésperas da I Guerra Mundial não faltava quem acreditasse que a guerra seria impossível por as economias das várias potências terem atingido um grau de interdependência tal que os colossais prejuízos económicos decorrentes de um conflito teriam um poderoso efeito dissuasor. Como escreve Kershaw, “não obstante as divisões internas e as rivalidades nacionalistas da Europa, todos os países participavam na livre circulação de bens e capitais no quadro de uma economia capitalista interligada e global”. E, todavia, a Europa engalfinhou-se durante quatro anos no mais sangrento conflito da sua história até então, com consequências funestas não só no campo de batalha como na saúde económica dos beligerantes.

Na verdade, em 1914 o comércio livre já conhecera melhores dias, pois o proteccionismo conhecera um aumento a partir do final da década de 1870. A Europa que emergiu da I Guerra Mundial era ainda menos amiga do livre comércio do que a de 1914, mas foi com o alastramento da Grande Depressão o proteccionismo atingiu o zénite, sobretudo graças à Lei Tarifária Smoot-Hawley, decretada pelos EUA em 1930, que rapidamente desencadeou retaliações dos seus parceiros económicos.

Porto de Londres, 1935: Descarga de carne vinda da Argentina

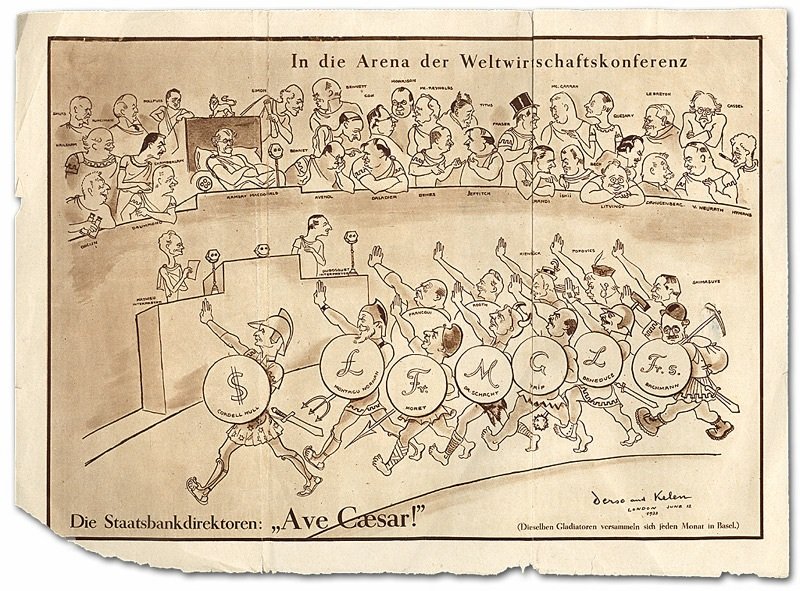

A recuperação da recessão teria sido mais rápida se os países não se tivessem fechado sobre si mesmos – mas, como conta Kershaw, quando surgiu uma oportunidade de tomar medidas concertadas, com a Conferência Económica de Londres, em Junho-Julho de 1933, que reuniu representantes de 66 países, Franklin Roosevelt, o presidente dos EUA – em última análise, o país que desencadeou a recessão mundial – “deu prioridade absoluta aos interesses nacionais” e “desvalorizou imediatamente o dólar contra a libra”, deitando por terra os esforços para “estabilizar as moedas e pôr fim às guerras tarifárias”.

A Conferência Económica de Londres segundo um cartoon alemão da época

Estando hoje as economias mundiais mais interligadas do que alguma vez estiveram, há lições importantes a retirar da história no que diz respeito à liberdade de comércio – e podem ser resumidas nas palavras do economista francês Frédéric Bastiat (1810-1850): “Quando os bens não conseguem transpor as fronteiras, os exércitos fá-lo-ão”.

A democracia não é irreversível

Se o crescimento económico explosivo no início da década de 1920 acabaria por desembocar em recessão, também as perspectivas de liberdade e democracia que o final da I Guerra Mundial, o desmantelamento de quatro grandes impérios autocráticos – o alemão, o austro-húngaro, o russo e o otomano – e a conquista da autodeterminação dos povos que viviam sob o seu jugo também acabariam por sofrer sérias contrariedades durante as duas décadas seguintes. Como Kershaw realça, “na véspera da II Guerra Mundial, a democracia estava confinada a 11 países do Noroeste europeu (Grã-Bretanha, Irlanda, França, Suíça, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia). Cerca de 3/5 dos europeus viviam em 16 estados com regimes repressivos e autoritários […] Das democracias criadas depois da I Guerra Mundial como sucessoras do Império Austro-Húngaro, só a Checoslováquia sobreviveu – até ser destruída pela invasão alemã de Março de 1938”.

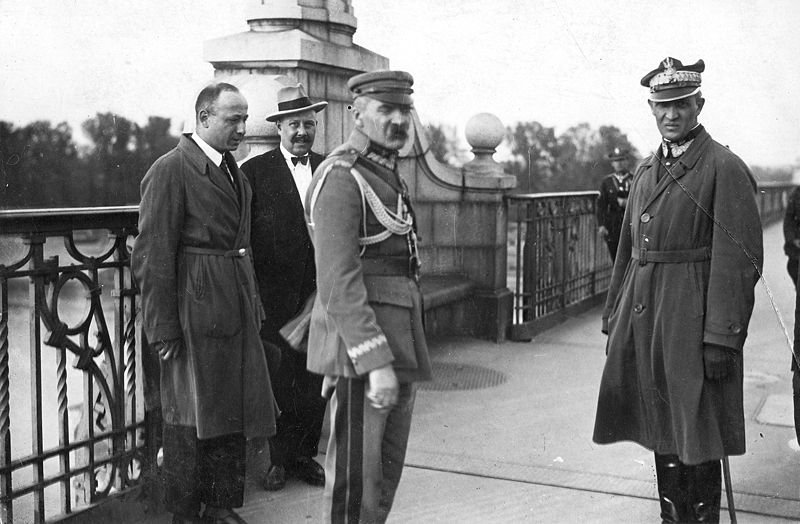

O general Józef Piłsudski (ao centro) na ponte Poniatowski, em Varsóvia, antes do encontro com Stanisław Wojciechowsk, presidente (legítimo) da Polónia, durante o golpe de estado de 12 de Maio de 1926. A data marca o início do regime autoritário de Piłsudski, que se estenderia até à sua morte em 1935

Se nalguns países os regimes autoritários se instalaram pela força – como foi o caso da Polónia, de Portugal ou, num registo bem mais sangrento, de Espanha –, noutros foram as eleições democráticas e os jogos de poder no parlamento legitimamente eleito que permitiram que partidos ou personalidades de inclinações totalitárias conseguissem colocar um pé na governação e rapidamente tomassem conta de toda a estrutura do Estado e aniquilassem a oposição – e foi este o caso de Hitler. Mesmo nos países onde o autoritarismo se impôs através de golpes de Estado, nem sempre foi necessária aplicar muita força e o novo regime veio, por vezes, corresponder ao anseio de ordem e estabilidade dos povos.

A política europeia dos últimos anos, embora não registando o descalabro democrático das décadas de 20-30, não deixa de estar ensombrada por nuvens preocupantes: o recrudescimento do isolacionismo britânico, manifestado através do Brexit, a ascensão da extrema-direita nos cenários políticos francês e alemão, a “democracia musculada” de Viktor Orbán na Hungria, a deriva ultra-conservadora do actual governo polaco, uma fuga generalizada dos eleitores dos partidos “do centro” em direcção a partidos de protesto e franjas radicais, que prometem uma “nova política”, isenta (magicamente) da corrupção, compadrio e venalidade que contamina a “velha política”.

A isto soma-se um contexto extra-europeu inquietante, com os dois mais poderosos vizinhos da Europa, a Rússia e a Turquia, nas mãos, respectivamente, de Vladimir Putin e Reçep Tayyip Erdoğan, que, embora eleitos por sufrágio popular, têm vindo a consolidar o completo domínio do aparelho de Estado, a reprimir a oposição e a silenciar todos os media que não se conformem à “verdade oficial”, de forma que os dois países são hoje democracias apenas do ponto de vista formal.

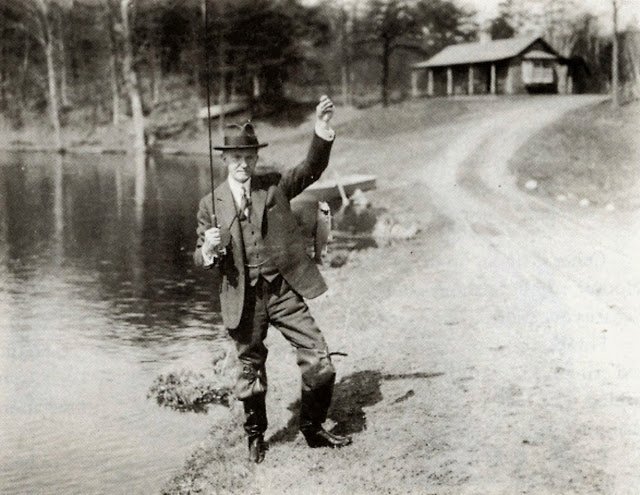

Finalmente, os destinos do principal parceiro económico, diplomático e militar da Europa irão brevemente passar a ser conduzidos pelo imprevisível, irresponsável e mal preparado Donald Trump, cujo discurso pró-isolacionista parece remeter os EUA para o alheamento do mundo em que viveu nas décadas de 20 e 30 do século passado. Este período em que os EUA se fecharam sobre si mesmos coincidiu com a passagem pelo cargo presidencial de figuras tão frustes como Calvin Coolidge (1923-29), que não tinha o mais pequeno interesse por assuntos de Estado e queria era que o deixassem a pescar trutas em paz e de quem o mordomo da Casa Branca disse “nunca vi ninguém dormir tanto como ele”, e Herbert Hoover (1929-33), que pouco fez para evitar que o crash da Bolsa em 1929 arrastasse consigo toda a economia e é hoje visto como um dos piores presidentes de sempre.

O presidente Calvin Coolidge no exercício da actividade a que consagrava mais atenção e empenho

O que é novo é que o mundo de 2016 é mais interconectado e interdependente do que o do período entre as duas guerras mundiais, pelo que uma decisão insensata em Washington tem repercussões mais directas, imediatas e vastas no resto do mundo.

O mundo poderá não estar tão à beira do abismo como esteve na década de 30, mas a encosta é íngreme e escorregadia.

Antes da ONU

A ONU costuma ser alvo de descrédito e troça pela sua impotência para prevenir e resolver crises e por ser refém do complexo jogo de interesses dos seus membros mais influentes. Todavia, a ONU até tem sido um sucesso quando comparada com a sua antecessora, a Liga das Nações, fundada em no final de 1919, na sequência da Conferência de Paris que pôs termo à I Guerra Mundial.

Sessão oficial de abertura da Liga das Nações, a 15 de Novembro de 1920

A Liga nasceu logo esvaziada: o seu principal impulsionador foi o presidente americano Woodrow Wilson, que instruiu o diplomata Edward M. House para redigir um esboço de programa que teve como base os “14 Pontos” que Wilson apresentara em Janeiro de 1918 e que dava ênfase à auto-determinação dos povos e visava pôr termo a comportamentos não-éticos dos Estados. O esforço valeu a Wilson o Prémio Nobel da Paz de 1919, mas não bastou para que o seu próprio país aderisse à Liga – a oposição republicana no Senado fez com que os EUA ficassem de fora da organização, pelo que “a Liga permaneceu na prática, um organismo europeu dominado, em especial, pelos interesses da Grã-Bretanha e da França” (Kershaw).

A Liga das Nações revelou as suas fraquezas na primeira crise grave que enfrentou, em 1931, com a invasão japonesa da Manchúria, em 1931, a pretexto do “incidente de Mukden”, e a subsequente criação do estado-fantoche de Manchukuo, em 1932. A Liga confiou a avaliação do conflito a uma comissão que, após quase um ano de trabalhos, apresentou um relatório que foi aprovado por todos os países, com a óbvia excepção do Japão – o único efeito da votação foi fazer o Japão abandonar a Liga.

O delegado chinês discursa numa sessão da Liga das Nações sobre a crise da Manchúria, 1932

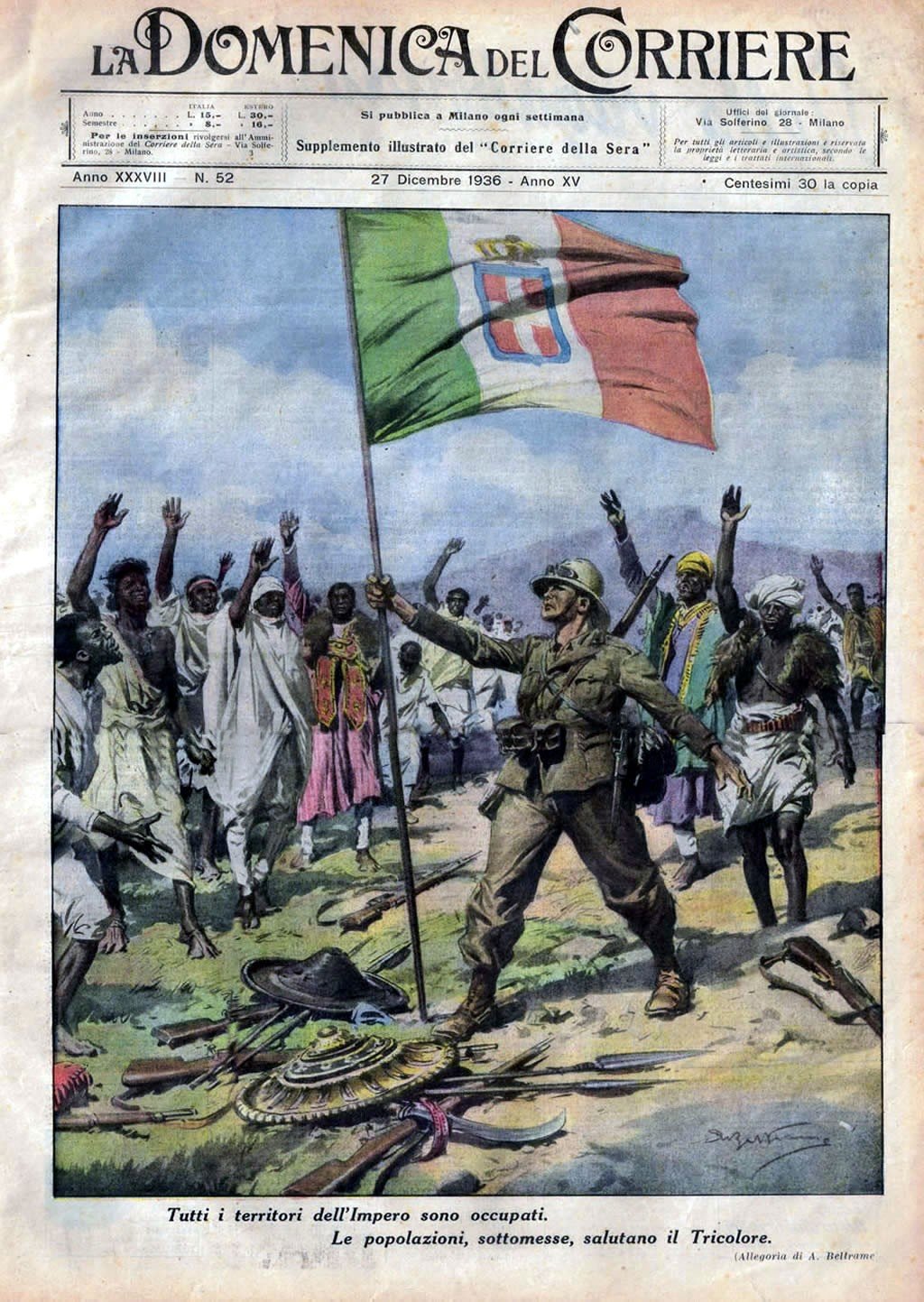

A impotência da Liga seria confirmada em 1935, com a invasão italiana da Abissínia (ou Etiópia, como depois se tornaria conhecida), onde foram empregues modernos, brutais e desproporcionados métodos de guerra, que incluíram o gaseamento de populações indefesas. A resposta da Liga foi tíbia e desadequada, com as sanções económicas impostas a Itália a interditar a exportação de foie gras, mas não a de ferro, aço, carvão e petróleo. De qualquer modo, as sanções foram levantadas em Julho de 1936, numa altura em que os italianos tinham já o controlo das principais cidades da Abissínia.

Apesar de privadas de foie gras, as modernas forças armadas italianas levaram de vencida os guerreiros desorganizados e mal equipados de Haile Selassie – o suplemento ilustrado de domingo do Corriere della Sera de 27 de Dezembro de 1936 regozijava-se. “Todos os territórios do Impérios estão ocupados. As populações, submetidas, saúdam a tricolor”

Nos meandros imprevisíveis da política internacional, “o grande beneficiário da guerra na Etiópia foi a Alemanha”. Até então, Mussolini encarara com desconfiança o ressurgimento germânico e os seus apetites territoriais a sudeste e manifestara o seu desdém pelos conceitos raciais nazis, pelo que em 1934-35 a Itália alinhara com as democracias europeias no esforço de conter a Alemanha e, em particular, de contrariar a sua vontade de anexar a Áustria. A crise da Abissínia deixou a Itália isolada na cena internacional, o que a levou a rever a posição perante a Alemanha: em 1936 anunciou formalmente que deixara de opor-se à anexação da Áustria. Sentindo-se respaldado pela nova postura italiana, a 7 de Março de 1936 Hitler ganhou coragem para ocupar a zona desmilitarizada da Renânia – sem que a França e a Grã-Bretanha ou a Liga das Nações tivessem qualquer reacção com efeitos práticos. Foi o começo de uma bela amizade.

Mussolini é recebido em Berlim por Hitler, em visita de Estado, em Setembro de 1937

Franco e a Guerra Civil Espanhola

Poucos meses depois da remilitarização da Renânia, um novo evento veio ensombrar a atmosfera europeia: uma sublevação militar da Falange, direitista, contra o governo da frente Popular em Espanha, que escalaria para uma guerra civil entre “nacionalistas” e “republicanos” que só terminaria em 1939. Kershaw dá considerável atenção ao conflito, mas faz Francisco Franco emergir como líder incontestado dos nacionalistas, o que só se tornaria realidade já com a Guerra Civil em curso.

Francisco Franco, em 1937

Para começar, Franco, que era muito dado a hesitações, mostrou-se reticente em juntar-se aos militares revoltosos e só se decidiu poucos dias antes da data marcada para o início da sublevação, a 17 de Julho de 1936. Nesta altura, Franco estava longe de ser a figura mais importante do campo revoltoso – o cargo de Chefe de Estado tinha sido atribuído pelos nacionalistas ao o general José Sanjurjo, que estava exilado em Portugal. A 20 de Julho, Sanjurjo descolou do Estoril em direcção a Burgos num biplano pilotado por Juan Antonio Ansaldo, um monárquico que fora seduzido pela aura aventureira e violenta dos falangistas.

Estoril, Boca do Inferno, 20 de Julho de 1936: Sanjurjo (ao centro) despede-se de familiares, amigos e apoiantes antes de embarcar no avião que deveria levá-lo a Burgos

O avião era pequeno e quer Sanjurjo quer a sua bagagem eram volumosos, mas quando Ansaldo o tentou convencer a deixar algumas malas em terra, Sanjurjo insurgiu-se: “Na qualidade de novo Caudillo de Espanha, preciso de usar roupas à altura”. Os uniformes de gala ficaram a bordo e o avião não conseguiu erguer-se acima dos pinheiros ao fundo da pista. Sanjurjo pereceu no acidente (Ansaldo sobreviveu com ferimentos graves).

Outra figura proeminente dos revoltosos era José Antonio Primo de Rivera, fundador e líder da Falange, que fora preso pelos republicanos em Madrid em Março de 1936 e encarcerado e julgado em Alicante. Foi condenado à morte por fuzilamento, mas consta que os republicanos propuseram aos nacionalistas trocar Primo de Rivera pelo filho do presidente da República, Largo Caballero, e que Franco, que embirrara com Primo de Rivera assim que o conhecera, recusou. Primo de Rivera foi fuzilado a 20 de Novembro de 1936.

José Antonio Primo de Rivera (1903-36)

O general Emilio Mola, que ocupara o segundo lugar da hierarquia nacionalista e fora quem planeara a insurreição, partilhava a liderança dos falangistas com Franco, sendo o primeiro responsável pelas tropas a norte e o segundo pelas do sul. Porém, a 3 de Junho de 1937, Mola pereceu num desastre de avião.

Kershaw escreve que “Franco não tinha o carisma de Hitler ou Mussolini […] Não chegou à sua posição cimeira com discursos à turba nem manobras políticas, mas sim subindo os escalões do exército e graças ao seu inegável talento militar”. Seria justo acrescentar: e graças a uma imensa sorte.

Emilio Mola (1887-1937)

Diplomatas e crocodilos

À distância de quase oito décadas, pode parecer incompreensível a tibieza das democracias europeias perante as atitudes cada vez mais arrogantes e belicistas de Hitler. Kershaw descreve, de forma convincente, o contexto socio-político e geo-estratégico que permitiu que Hitler fosse acumulando ganhos sem disparar um tiro, mas nas entrelinhas percebe-se que tal só foi possível porque alguns dos seus principais adversários não passavam de uns tolos pomposos. Tome-se o caso de Lord Halifax, presidente da Câmara dos Lordes.

Em 1935, Halifax esteve de acordo com Anthony Eden, então secretário dos Negócios Estrangeiros, em não reagir à remilitarização da Renânia – afinal de contas, a Alemanha estava apenas a tomar conta “do seu próprio quintal”. Em Novembro de 1937, Halifax fez uma visita à Alemanha, a convite pessoal de Göring e a pretexto de uma exposição sobre caça – de que Göring era um entusiasta – e encontrou-se com Hitler.

Lord Halifax (à esquerda) e Hermann Göring, 1937

A sua posição era dúbia, pois embora a visita não fosse oficial e Halifax não estivesse investido de poderes para negociar fosse o que fosse, a opinião pública mundial entendeu unanimemente a viagem de Halifax como uma aproximação de Londres a Berlim. A manobra, sendo muito arriscada para os britânicos, teria requerido um enviado de grande sagacidade – algo de que Halifax deu escassas provas, já que começou por confundir Hitler com um criado e preparava-se para lhe confiar o seu casaco quando alguém lhe murmurou ao ouvido “É o Führer, é o Führer!”.

Kershaw omite estes detalhes, mas o resumo que faz do encontro é esclarecedor: Halifax deu a entender que o Governo britânico estaria disposto a aceitar as reivindicações alemãs sobre a Áustria, a Checoslováquia e a Polónia desde que decorressem de forma “pacífica”. Hitler retorquiu não ter o mais pequeno interesse em anexar a Áustria, o que a Halifax pareceu “bastante sincero”. Por outro lado, Halifax não ficou chocado quando Hitler lhe recomendou que a melhor forma de preservar o Império Britânico e pôr termo à agitação na Índia seria fuzilar Gandhi e umas centenas de activistas independentistas. Escreve Kershaw que “no relatório que remeteu ao executivo britânico, Halifax assegurou aos ministros que Hitler não tinha nenhuma ‘aventura imediata’ em mente e sugeriu que lhe fosse cedido algum território colonial para o tornar menos agressivo na Europa”.

Lord Halifax encaixa na perfeição na definição de Winston Churchill de um apaziguador: alguém que vai atirando os outros aos crocodilos, na esperança de ser o último a ser devorado. Mas Halifax não era apenas um apaziguador, era um apaziguador mal informado, pouco perspicaz e completamente ultrapassado pelos acontecimentos. A proposta de ceder colónias ultramarinas para apaziguar a Alemanha é uma ideia de 1914, quando essa hipótese foi considerada pelos britânicos como forma de moderar os instintos bélicos e os apetites territoriais do Kaiser Guilherme (por acaso, as colónias que a Grã-Bretanha pensou então usar para recompensar os alemães eram as do seu mais antigo aliado: Portugal). Os propósitos de Hitler eram bem diversos e ele tinha vindo a proclamá-los, clara e estridentemente, nos discursos e em Mein Kampf, há mais de uma década: o Lebensraum (espaço vital) que ele reclamava para o povo alemão não era Zanzibar nem o Togo, era o Leste europeu.

Kershaw também não menciona o que é talvez o trecho mais revelador das apreciações que Lord Halifax emitiu sobre Hitler e o nazismo após ter-se avistado com o Führer: “Nacionalismo e racismo são forças poderosas, mas não as vejo como perversas ou imorais! Não duvido que estes indivíduos odeiam genuinamente o comunismo e arrisco-me a dizer que, se estivéssemos no seu lugar, poderíamos nutrir sentimentos análogos!”.

Quando hoje se lamenta – com alguma razão – a fraca qualidade dos líderes europeus, evocam-se invariavelmente as figuras de Churchill e De Gaulle, mas é preciso lembrar que eles foram contemporâneos de criaturas da craveira de Lord Halifax e do então primeiro ministro britânico Neville Chamberlain, que, obtusamente, classificou a missão de Halifax junto de Hitler como “um grande sucesso”.

Deste lote de néscios empertigados em lugares de poder também fez parte Lord Lothian (que em 1939 seria nomeado embaixador da Grã-Bretanha nos EUA), que lutou (até Março de 1939!) pela revisão das condições impostas à Alemanha pelo Tratado de Versailles, que considerava serem demasiado duras e foi uma das vozes mais sonoras dos entusiastas do apaziguamento.

Philip Henry Kerr, 11.º Marquês de Lothian

Para Lord Lothian, a Alemanha tinha boas razões para sentir-se ameaçada e para enveredar pelo rearmamento e a perseguição movida pelos nazis aos seus opositores internos – comunistas, sociais-democratas, judeus – era apenas um reflexo da perseguição de que o país era vítima no plano externo. Após encontrar-se com Hitler, em Janeiro de 1935 e Maio de 1937, garantiu que “a Alemanha não quer a guerra e está pronta a renunciar completamente a ela”. Em Outubro de 1937, Lord Lothian manifestou a sua convicção de que a Grã-Bretanha não lutaria pela Liga das Nações nem honraria obrigações alheias e relatou que transmitira aos líderes nazis a sua convicção de que “a Grã-Bretanha não tem interesses na Europa de Leste” e de que esta fazia parte da “esfera de influência da Alemanha”.

“Any sort of peace at any sort of price”: Cartoon de David Low, satirizando os apaziguadores, entre os quais está Lord Lothian (no extremo direito), dançando ao ritmo imposto por Hitler

Quando da visita de Lord Halifax à Alemanha, o secretário dos Negócios Estrangeiros, Anthony Eden, era o mais activo dos membros do governo britânico que se opunha à política de apaziguamento, mas adoeceu em Janeiro de 1938 e a pasta passou, provisoriamente, para as mãos de Chamberlain – em Fevereiro, Eden demitiu-se e para o seu lugar foi nomeado… Lord Halifax.

Só em Setembro de 1938, quando as exigências, ameaças e chantagens de Hitler se tornaram exorbitantes, é que o sub-secretário permanente dos Negócios Estrangeiros, Alexander Cadogan, conseguiu fazer ver a Halifax que as sucessivas concessões e contemporizações do Governo britânico, em vez de aplacar Hitler, só o tinham tornado mais ambicioso e afoito. Halifax passou a opor-se ao apaziguamento, mas entretanto a condução das negociações com a Alemanha saíra das suas mãos para as do primeiro ministro Chamberlain, que, com “uma auto-confiança ilimitada, acreditava que conhecia os propósitos de Hitler, que era capaz de lidar com ele e que conseguiria convencê-lo a resolver os problemas da Europa de modo pacífico” (Kershaw).

Hitler (de costas) recebe Chamberlain na sua residência de Obersalzberg, 16 de Setembro de 1938

Após uma reunião com Hitler a 15 de Setembro, tendo por assunto as exigências alemãs em relação à região checoslovaca dos Sudetas (Sudentenland), Chamberlain ficou com a impressão de que o líder alemão “era um homem de confiança quando dava a sua palavra”. Foi graça a este misto de presunção, falta de lucidez e ignorância que a política de apaziguamento conheceria mais um episódio – o mais ignóbil – com o Acordo de Munique, a 30 de Setembro. Nele, a Grã-Bretanha e a França ofereceram a Checoslováquia ao crocodilo, esperando assim obter “paz para o nosso tempo”, como fátua e celebremente Chamberlain proclamou, entre a euforia popular, no regresso de Munique.

[Aeródromo de Heston, Londres, 30 de Setembro de 1938: Neville Chamberlain discursa e exibe triunfalmente as assinaturas no Acordo de Munique]

Chamberlain alegou em defesa desta infâmia que “seria horrendo e inacreditável que devêssemos estar a cavar trincheiras e a testar máscaras de gás por causa de uma disputa num país distante entre gente de quem nada sabemos”. Roosevelt, que estava ainda mais longe de Praga, enviou ao primeiro ministro britânico um telegrama de felicitações. “Grande homem!”. Varsóvia e Budapeste não ficavam longe de Praga, mas nem por isso a Polónia e a Hungria se mostraram mais solidárias – pelo contrário, saltaram sobre a vítima indefesa e reclamaram o seu quinhão: a Polónia anexou a zona de Česky Těšín (Cieszyn para os polacos, Teschen para os alemães), no sudeste da Silésia, e a Hungria abocanhou o sul da Eslováquia e da Ruténia.

Hitler, que entendia que as concessões territoriais obtidas no Acordo de Munique tinham representado um empecilho às suas reais ambições respeitantes à Checoslováquia (“aquele fulano Chamberlain estragou-me a entrada em Praga!”), acabou por dar o golpe de misericórdia no debilitado país: a 15 de Março de 1939, as tropas alemãs ocuparam o que restava da Checoslováquia quase sem resistência.

Outubro de 1938: Alemães étnicos de Saaz, na região dos Sudetas, território anteriormente pertencente à Checoslováquia, recebem entusiasticamente as tropas alemãs

Mas em vez de ficar saciado, o crocodilo logo voltou a atenção para a Polónia, invocando como pretexto a devolução de Danzig (hoje Gdańsk) à Alemanha.

Desta vez Chamberlain ofereceu à Polónia o apoio britânico, no que foi secundado pela França. Mas era tarde demais: os anos de concessões e impunidade tinham tornado o crocodilo demasiado forte e auto-confiante e a 1 de Setembro de 1939, depois de ter garantido, à última hora, a cumplicidade da URSS, invadiu a Polónia.

Quando, na Primavera de 1940, a Alemanha se voltou para Ocidente e derrotou os britânicos na Noruega, Chamberlain demitiu-se, na sequência de um debate parlamentar que ficou conhecido como “o debate da Noruega” (que teve lugar a 8 de Maio). O mundo da política britânica não parecia ter dúvidas quanto a quem deveria suceder-lhe: nas palavras de Lord Beaverbrook, “Chamberlain queria Halifax, os trabalhistas queriam Halifax, Sinclair [líder do Partido Liberal] queria Halifax, a Câmara dos Lordes queria Halifax, o rei queria Halifax”. Halifax teve um momento de lucidez e grandeza – ou de cobardia – e entendeu que o homem certo para assumir o comando da Grã-Bretanha naquela hora desesperada era Churchill. Churchill tornou-se primeiro ministro mas Halifax, que continuou a ser secretário dos Negócios Estrangeiros, quando os exércitos alemães invadiram a Bélgica e a Holanda e esmagaram as forças francesas e britânicas, envidou todos os esforços para persuadir os seus colegas de Governo a que se negociasse a paz com Hitler. Quem sabe o que teria sido a história se Halifax tivesse aceite a nomeação para primeiro ministro ou se, mesmo como secretário dos Negócios Estrangeiros, a sua opinião tivesse prevalecido (o que esteve perto de acontecer).

Dunkerque, Maio-Junho de 1940: O que resta da Força Expedicionária Britânica aguarda evacuação para o outro lado do Canal, com as forças alemãs a apertar o cerco

Se há um ensinamento capital a retirar destes anos sangrentos para o nosso tempo, em que recrudescem as pulsões nacionalistas e cada vez mais gente encara o projecto europeu com indiferença, desdém ou ódio, é que quando cada país vê os outros como entidades distantes habitados por gente de quem nada se sabe a história tende a acabar mal.

Outro ensinamento – perceptível mesmo num livro como À beira do abismo, cujo ponto de vista se encontra a grande altitude – é que nem todos os homens são feitos da mesma fibra e que, para o bem e para o mal, a actuação de um só indivíduo pode mudar o curso da história.