Índice

Índice

Em 1718, o inventor britânico James Puckle patenteou a “defence gun”, uma arma de fogo que pode ser vista como um antepassado da metralhadora – um documento de 1722 designa-a, efectivamente, como “machine gun”. A arma, também conhecida como “Puckle gun”, operava sobre um tripé e era municiada através de um tambor rotativo com seis a onze projécteis, operado manualmente através de uma manivela (ao contrário dos revólveres que surgiriam depois, em que cada disparo faz, automaticamente, rodar o tambor).

Puckle previa dois tipos de projécteis (e respectivos tambores): um com balas de secção circular, para empregar contra cristãos, e outro com balas de secção quadrada, para disparar contra turcos. As balas quadradas teriam, supostamente, maior poder destrutivo e serviriam, como explicava o texto no pedido de patente, para “convencer os turcos dos benefícios da civilização cristã”.

Prospecto explanando as características, modo de operação e aplicações da “defence gun” de James Puckle, c. 1718

Apesar de o prospecto que publicitava o invento de Puckle proclamar que “Defender o rei Jorge, o vosso país e a as leis é defender-vos a vós próprios e a causa protestante”, Puckle não previra balas diferenciadas para empregar contra protestantes ou contra papistas, assumindo que as diferenças entre a Cristandade eram negligenciáveis face à ameaça turca. Assumia-se, pois, que as regras de conduta da guerra variavam consoante o adversário: entre cristãos seria de admitir alguma contenção, mas quando os inimigos eram vistos como particularmente malignos ou civilizacionalmente inferiores, valia tudo.

Réplica moderna da “defence gun” de Puckle, Buckler’s Hard Maritime Museum, Beaulieu, Grã-Bretanha

A proto-metralhadora de Puckle não despertou grande atenção – embora numa demonstração realizada em 1722 tenha disparado 63 tiros em sete minutos, o que era apreciavelmente mais do que o tiro ou dois por minuto típicos do mosquete de carregar pela boca – e apenas se tem conhecimento do fabrico de dois exemplares, que, provavelmente, nunca foram utilizados.

James Puckle (1667-1724), numa gravura de George Vertue a partir de John Closterman, c.1713

As regras da guerra

A “defence gun” redundou num fiasco financeiro para Puckle, levando a que um panfleto da época comentasse que “só atingiu aqueles que compraram acções suas”, mas a distinção que fazia entre cristãos e turcos levanta uma questão crucial: a guerra deve ser conduzida segundo regras?

Sempre foi – até as “guerras” entre bandos de chimpanzés seguem regras – mas é claro que o que se entende por uma forma aceitável ou honrosa de fazer a guerra foi mudando com o tempo. As primeiras disposições conhecidas sobre o assunto estão no Mahabharata e no Velho Testamento, mas para as guerras travadas no início do século XX valeram – entre as nações “civilizadas”, entenda-se, não contra tribos de cafres e hordas asiáticas – as regras da I e II Convenções de Haia (1899 e 1907). A carnificina industrial da I Guerra Mundial revelou algumas deficiências e lacunas destas convenções, pelo que em 1925 foi assinado o Protocolo de Genebra, interditando o uso de gases tóxicos, e em 1929 foi assinada a Convenção de Genebra, relativa ao tratamento de prisioneiros de guerra, feridos e doentes.

Porém, ao longo dos anos 30, os regimes autoritários da Alemanha e do Japão foram dando a entender que, se se envolvessem numa guerra, não se iriam conduzir de forma cavalheiresca. No debate público que o assunto das regras da guerra suscitou na Grã-Bretanha houve quem – mesmo depois do bombardeamento de Guernica e do massacre de Nanking, em 1937 – se opusesse à “guerra suja”, mas por volta de 1939 algumas instâncias do Governo britânico começaram a tomar medidas para criar uma entidade que estudasse formas não-convencionais e não-cavalheirescas de combater uma eventual guerra contra a Alemanha. A Grã-Bretanha tinha um bom motivo para se interessar pela guerra não-convencional: embora mantivesse um domínio confortável nos mares, o seu exército era de dimensões limitadas e de natureza voluntária e só a agressiva política externa de Hitler – e, em particular, a anexação da Áustria pela Alemanha, em Março de 1938 – incentivara a criação de um corpo expedicionário preparado para intervir rapidamente onde fosse necessário.

Um primeiro contingente da Força Expedicionária Britânica embarca em Southampton, rumo a França, Setembro de 1939

Os sucessivos triunfos da Alemanha nos primeiros meses de guerra culminaram na rendição da França e na evacuação atabalhoada dos restos da Força Expedicionária Britânica em Maio-Junho de 1940, a partir de Dunkerque, deixando atrás de si o grosso do seu equipamento. No Verão de 1940 a invasão da Grã-Bretanha pela Alemanha parecia ser uma questão de dias – a operação, que recebeu o nome de Leão-Marinho (Seelöwe) começou a ser detalhadamente planeada no início de Julho e para fazer face à formidável e altamente moralizada máquina de guerra alemã, a Grã-Bretanha só podia contar com os escassos quilómetros do Canal da Mancha, a Royal Air Force e a Royal Navy, pois as suas forças terrestres convencionais estacionadas nas Ilhas Britânicas eram debilíssimas.

Havia pois que lançar mão a recursos não-convencionais, como armadilhas e engenhocas improvisadas para atrapalhar o desembarque nas praias ou a largada de pára-quedistas, ou às Auxiliary Units, unidades secretas vocacionadas para acções de sabotagem e guerrilha na retaguarda, treinadas apressadamente enquanto os alemães acumulavam forças e navios de desembarque do outro lado do Canal. Quem mais pugnou por estas soluções foi Winston Churchill, que assumira – inesperadamente – o cargo de primeiro ministro a 10 de Maio, face à inabilidade demonstrada por Neville Chamberlain para fazer face a Hitler.

Grã-Bretanha, 1940: durante um alerta de raid aéreo, Winston Churchill troca o seu característico chapéu por algo mais resistente

“Vão e ateiem fogo à Europa”

A 22 de Julho, por instigação de Churchill, os departamentos/gabinetes secretos vocacionados para a “guerra não-convencional” – o Departamento EH, a Secção D (o D era de “destruição”) e o MI (R) – ficaram integrados numa nova estrutura, o Special Operations Executive (SOE), que se tornou conhecido informalmente como o Ministérios da Guerra Sem Cavalheirismos (Ministry of Ungentlemanly Warfare) ou o Exército Secreto de Churchill, ou ainda os Irregulares de Baker Street, por o quartel-general do SOE estar localizado no n.º 64, de Baker Street e por no n.º 221B desta rua ter residência a personagem Sherlock Holmes, que se socorria nas suas investigações de uma rede de miúdos de rua a que era dado o nome de Baker Street Irregulars.

O SOE ficou sob a alçada do Ministro da Economia de Guerra (Ministry of Economic Warfare), Hugh Dalton, que designou para a sua liderança Frank Nelson, que fora deputado conservador e cônsul em Basileia. A função do SOE era “coordenar todas as actividades subversivas e de sabotagem contra o inimigo além-mar”, mas também foi envolvido no treino das já mencionadas Auxiliary Units, que deveriam operar em solo britânico na eventualidade de invasão alemã.

Esta acabaria por não ter lugar, pois duas das condições indispensáveis – a aniquilação da RAF e a debilitação da Royal Navy – não foram alcançadas e, por outro lado, a invasão nazi da Noruega, em Abril de 1940, desfalcara seriamente a Marinha de Guerra alemã, pelo que, a 17 de Setembro de 1940, Hitler ordenou o adiamento indefinido da operação de desembarque. Desvanecida a ameaça de invasão, o SOE pôde concentrar-se no objectivo de levar a sua peculiar forma de guerra à Europa ocupada, dando cumprimento à exortação que Churchill fizera a Dalton quando da criação do SOE: “Vão e ateiem fogo à Europa”.

Winston Churchill durante uma visita a um estação experimental da Royal Artillery no Essex, Junho de 1941

É a fascinante história do SOE e dos seus seis elementos mais notáveis – Colin Gubbins, Millis Jefferis, Cecil Clarke, Eric Sykes, William Fairbarn e George Rheam – que Giles Milton trata no livro Churchill’s Ministry of Ungentlemanly Warfare: The mavericks who plotted Hitler’s defeat (2016).

O brigadeiro Colin Gubbins (1896-1976), o principal “dínamo” do SOE, c.1940

O livro de Milton, que chega agora a Portugal pela mão da Vogais, com o título A guerra suja de Churchill e tradução de Sarah Adamopoulos e Carlos Miranda, não deve ser confundido com The Ministry of Ungentlemanly Warfare, obra de Damien Lewis, surgida também em 2016 e que tem por sub-título How Churchill’s secret warriors set Europe ablaze and gave birth to modern black ops – o equívoco entre ambos é fomentado por o título original indicado na ficha técnica da tradução portuguesa ser The Ministry of Ungentlemanly Warfare e não Churchill’s Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Para adensar a confusão, esta obra de Lewis, um especialista em história militar (e, particularmente, em operações especiais) com vários livros publicados sobre o assunto, é uma reedição, com novo título, da obra publicada dois anos antes como Churchill’s secret warriors: The explosive true story of the special forces desperadoes of WWII. Apesar da total coincidência do tema, Giles Milton não cita Lewis na sua bibiliografia.

“A Guerra Suja de Churchill”, de Giles Milton (Vogais)

Operação Josephine B.

Data: Junho de 1941

Alvo: Estação transformadora de Pessac, França

A estação transformadora de Pessac, perto de Bordéus, alimentava as fábricas do litoral francês entre Saint-Nazaire e Bayonne e, em particular, a base de submarinos em Bordéus. A missão de a destruir foi confiada a uma equipa de sabotadores lançados de pára-quedas por, escreve Milton, bombas lançadas do ar terem “grandes hipóteses de aterrar em zonas civis”.

A missão coube a três voluntários franceses, o sargento Jean-Pierre Forman e os alferes Raymond Cabard e André Varnier, mas o livro atribui a Cabard e Varnier a inverosímil patente de tenente-coronel e esquece-se de dizer que esta equipa foi a segunda enviada contra Pessac, pois a primeira, de nove voluntários polacos fora obrigada a regressar depois de o seu equipamento ter sido largado no lugar errado (resta saber como fariam os polacos passar-se por franceses caso tivessem aterrado – haveria provavelmente cenas dignas da série ‘Allo ‘allo!). Milton identifica a base de submarinos em Bordéus como sendo alemã, mas na verdade era italiana – era a “Betasom” (Bordeaux Sommergibile), comandada pelo almirante Angelo Parona, da Regia Marina.

O Barbarigo, um dos submarinos italianos baseados na “Betasom”

A missão foi planeada com “precisão cirúrgica” (Milton) e, como treino, os sabotadores introduziram-se na estação transformadora de Luton, na Grã-Bretanha, instalaram lá as suas minas-lapa (falsas) e saíram sem que ninguém desse por nada. Em Pessac, apesar de a vigilância ser muito mais apertada, tudo decorreu de forma análoga, com a diferença de que as minas-lapa eram a sério e destruíram seis dos oito transformadores da estação, deixando-a inoperacional durante meses e privando a base de Bordéus de energia eléctrica durante algumas semanas e obrigando a que as locomotivas eléctricas no sudoeste de França fossem substituídas por máquinas a vapor. Entretanto, após passarem por Espanha e Portugal, os três sabotadores regressaram incólumes à Grã-Bretanha.

Quando descreve a reacção à explosão na estação, Milton consegue, com uma linha de intervalo, afirmar que imediatamente foi lançada uma “caça ao homem que os alemães supunham que havia conseguido entrar” na estação e que os alemães “pensavam que o ataque tinha vindo dos ares” (ou seja, que tinha sido um bombardeamento aéreo). Mais à frente, considera que “o único problema da Operação Josephine B. era ter falhado os submarinos da frota alemã que estavam já no mar” – uma frase desconcertante, uma vez que (mesmo ignorando o facto de a base de submarinos de Bordéus ser, à data, italiana), 1) A frota submarina alemã operava a partir de 12 bases na Alemanha, França e Noruega; 2) Fosse qual fosse o momento escolhido para atacar ou entravar o funcionamento das bases, parte da frota submarina estaria sempre no mar; 3) A Operação Josephine B. não “falhou” os submarinos porque não visava submarinos; 4) O facto de Bordéus ter ficado sem energia eléctrica reduziu a operacionalidade da base, mas não impediu que os submarinos nela baseados continuassem a sair para o mar ou demandassem temporariamente outra base.

Ruínas dos abrigos para submarinos que o almirante Dönitz fez construir no porto de Bordéus. A construção foi iniciada em Setembro de 1941 e entrou em uso operacional em Janeiro de 1943

Operação Postmaster

Data: Janeiro de 1942

Alvo: Três navios do Eixo fundeados em Fernando Pó, no Golfo da Guiné

A guerra e a superioridade naval britânica tinham forçado o navio italiano Duchessa d’Aosta e os navios alemães Likomba e Burundi a buscar refúgio nas águas neutrais do porto de Santa Isabel, na ilha de Fernando Pó (hoje Bioko), que fazia parte da Guiné Equatorial Espanhola. Milton apresenta o Duchessa d’Aosta como “um enorme paquete” – não era, tinha 8500 toneladas, ou seja 1/10 da tonelagem dos seus contemporâneos Normandie, Queen Mary ou Queen Elizabeth – e nada diz sobre os navios alemães – que eram insignificantes: o Likomba era um rebocador e o Burundi era uma barcaça a motor. Mas nem por isso deixavam de ser incómodos, pois poderiam transmitir informação aos submarinos alemães sobre o tráfego marítimo aliado no Golfo da Guiné. O SOE teve de conceber uma forma de eliminar esta ameaça sem criar um incidente diplomático com o Governo espanhol.

O porto de Santa Isabel, em Bioko, nos dias de hoje

Por recearem a reacção espanhola, várias instâncias governamentais e militares britânicas opunham-se ao golpe, mas este acabou por ser autorizado pelo Foreign Office. A ideia era que os operacionais do SOE tomassem conta dos três navios e os levassem para fora das águas territoriais espanholas, onde seriam interceptados por navios de guerra britânicos. Na noite aprazada para o golpe, os oficiais dos três navios foram convidados para uma festa em terra, dada, supostamente, por um comerciante local, mas que seguia as instruções de um agente do SOE na ilha. Os britânicos esperaram que o gerador que alimentava a ilha e iluminava o porto fosse desligado, entraram no porto com dois rebocadores, dominaram as tripulações dos três navios, rebentaram com as correntes das âncoras com cargas explosivas e rebocaram as suas presas para fora do porto, tudo em menos de meia hora e sem que fosse disparado um tiro e sem que em terra se percebesse exactamente o que estava a acontecer.

O Duchessa d’Aosta

Os três navios tiveram, pouco depois, um encontro “fortuito” com a Royal Navy em águas internacionais e foram apresados. As autoridades espanholas ferveram de indignação e lamentaram o “intolerável ataque perpetrado sobre a nossa soberania” e a imprensa alemã falou de “pirataria”, mas o Governo britânico negou tudo – as tripulações capturadas no Duchessa d’Aosta, no Likomba e no Burundi eram as únicas testemunhas de que tinha havido envolvimento dos serviços secretos britânicos na operação, mas foram remetidos para um campo de prisioneiros no interior da Nigéria, de onde só saíram no fim da guerra.

Milton pinta a Operação Postmaster como um tremendo sucesso, mas há que reconhecer que foi irrelevante em termos militares ou políticos. Mas impressionou pela audácia e pela forma expedita como foi executada e contribuiu para elevar a moral dos Aliados (que atravessava então um período bem sombrio), ao demonstrar que a Grã-Bretanha era capaz de vibrar golpes contra o seus inimigos em qualquer ponto do globo.

Operação Chariot

Data: Março de 1942

Alvo: doca seca de Saint-Nazaire, França

Após o afundamento do Admiral Graf Spee, em Dezembro de 1939, a perda de um cruzador pesado, dois cruzadores ligeiros e 10 destroyers na invasão da Noruega, em Abril-Junho de 1940, e o afundamento do Bismarck, em Maio de 1941, as unidades de superfície da Marinha de Guerra alemã, que nunca estiveram perto de poder medir-se com o poderio da Royal Navy, estavam com a operacionalidade seriamente limitada.

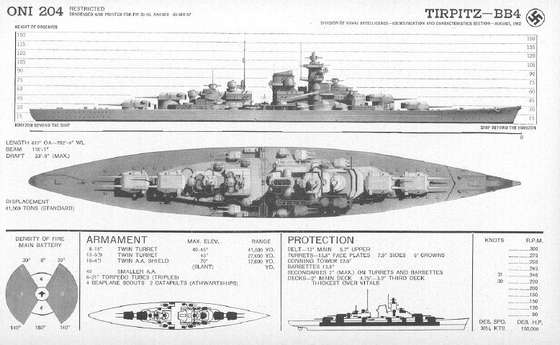

A principal ameaça que restava – não contando com a poderosa frota submarina – era o couraçado Tirpitz, gémeo do Bismarck, que Milton descreve como “o mais potente navio de guerra do mundo. Um verdadeiro monstro de 52.600 toneladas, estava carregado de torpedos e de armas anti-aéreas”.

O Tirpitz em detalhe, num manual de identificação norte-americano

O Tirpitz era o mais poderoso navio de guerra no Atlântico, não por causa dos “torpedos” (que não possuía) nem dos canhões anti-aéreos, mas dos oito canhões de 380 mm, que Milton não menciona. Mas não era “o mais potente navio de guerra do mundo”, já que desde Dezembro de 1941 a Marinha Imperial japonesa tinha ao seu serviço o couraçado Yamato, deslocando 73.000 toneladas e armado com nove canhões de 460 mm.

O Tirpitz, que desde Janeiro de 1942, operava a partir de um “fiorde costeiro” [sic] na Noruega, era uma ameaça aos comboios aliados no Atlântico e os britânicos buscavam meios de o afundar ou neutralizar.

Dadas as dimensões do Tirpitz, caso fosse danificado só haveria uma doca seca em França suficientemente grande para acolhê-lo para reparações: a doca de Saint-Nazaire, que fora concebida para albergar o transatlântico Normandie. A ideia de criar obstáculos à eventual reparação em França de eventuais danos num navio que operava no Árctico e que precisaria de atravessar, a “coxear”, milhares de milhas de águas controladas pela incontestável superioridade da RAF e Royal Navy até chegar a Saint-Nazaire, onde estaria vulnerável a raids da RAF é, no mínimo, rebuscada.

Na verdade, em Fevereiro de 1942, os couraçados alemães Scharnhorst e Gneisenau, que se encontravam fundeados em Brest, um pouco a norte de Saint-Nazaire, tinham sido tão insistentemente atacados pela RAF que se tinham visto forçados a empreender uma temerária fuga através do Canal da Mancha (Operação Cerberus), rumo a portos alemães, mais seguros. A operação custou a perda de 42 aviões alemães, danos moderados no Scharnhorst (cujas reparações duraram até Julho) e danos tão graves no Gneisenau que, embora tenha conseguido arrastar-se até ao porto de Kiel, nunca mais voltou ao activo. Apesar disto, os britânicos cismaram que, a fim de neutralizar o Tirpitz, havia que destruir a doca seca de Saint-Nazaire, custasse o que custasse.

Plano do porto de Saint-Nazaire, 1942

Uma vez que um bombardeamento da doca pela RAF poderia causar pesadas perdas de vidas civis, o SOE propôs fazer um navio carregado de explosivos – o obsoleto destroyer Campbelltown – embater na doca, ao mesmo tempo que uma equipa de sabotadores desembarcava e destruía maquinaria portuária.

O canal de acesso a Saint-Nazaire estava fortemente defendido por artilharia, mas as marés de equinócio permitiam, excepcionalmente, a entrada no porto por um canal secundário, desde que o navio tivesse pequeno calado – o que obrigou a remodelar o Campbeltown de forma a torná-lo mais leve e a ficar apenas com duas das suas quatro chaminés, de forma a parecer-se com um destroyer alemão, uma manha para não despertar suspeitas nos defensores.

Trabalhos de aligeiramento e reconfiguração do Campbeltown, Grã-Bretanha, 1941

Na madrugada de 28 de Março, com a ajuda de um bombardeamento de diversão pela RAF, o Campbeltown e a sua flotilha de lanchas torpedeiras e lanchas de transporte iludiram (com a ajuda de um falso pavilhão alemão) as defesas alemãs no estuário do Loire, que só reagiram quando era tarde demais, não conseguindo impedir o destroyer de abalroar a doca.

O Campbelltown após a colisão com a doca seca de Saint-Nazaire, 28 de Março de 1942

Os sabotadores do SOE destruíram todo o equipamento portuário em que conseguiram pôr mão – nomeadamente as bombas que permitiam esvaziar a doca seca – mas o fogo alemão afundou quase todos os navios da flotilha, impedindo a retirada das equipas para a Grã-Bretanha.

Quando o dia começou a clarear, com excepção dos poucos que conseguiram fugir nas embarcações, todos os elementos que tinham desembarcado estavam mortos ou aprisionados. Os alemães examinaram os danos na doca, que eram apreciáveis, mas não irreparáveis, e subiram a bordo do Campbeltown, para estudar a forma mais expedita de o remover dali (Milton fala em “150 homens no convés superior do navio e muitos mais no inferior”), quando os detonadores fizeram a carga de explosivos ir pelos ares, destruindo a doca e a sua vizinhança e matando cerca de 360 homens. Do lado britânico houve a registar 169 mortos e 215 prisioneiros.

Militares alemães inspeccionam o Campbeltown após a colisão

A doca ficou fora de serviço até ao fim da guerra, o que levou Churchill a classificar o golpe contra Saint-Nazaire como uma “brilhante e heróica proeza”, e Milton dá o assunto por encerrado. Compreende-se porquê: o historial subsequente do Tirpitz revela que a “brilhante e heróica proeza” talvez tenha sido também vã, o que não convém nada ao empolamento da relevância das operações do SOE levado a cabo por Milton.

Após alguns meses de jogo de rato e gato com os comboios aliados com destino à URSS e com as unidades navais aliadas que os escoltavam e lhe davam caça, o Tirpitz teve de ser submetido a reparações num fiorde perto de Trondheim, já que o cerco dos aviões e navios aliados tornavam demasiado perigosa a jornada até um porto alemão – imagine-se o que seria levá-lo até um porto francês…

O Tirpitz ancorado na Baía de Bogen, perto de Narvik, Noruega, 1943-44

Na verdade, a restante história do Tirpitz é a de um navio incessantemente acossado: completadas as reparações, foi enviado num raid contra a ilha de Spitzbergen, e após regressar à sua nova base, no Kaafjord, foi gravemente danificado por minas instaladas por uma equipa de mergulhadores britânicos recorrendo a mini-submarinos, em Setembro de 1943 (numa operação com o nome de Source, executada pela Royal Navy, não pelo SOE).

Os danos foram laboriosamente reparados pelos alemães no próprio local, com a ajuda do navio-oficina Neumark, mas a 3 de Abril de 1944, na véspera de as reparações serem dadas como concluídas e o navio fazer uma prova no alto-mar, 40 bombardeiros Barracuda, lançados a partir de porta-aviões da Royal Navy, atacaram o Tirpitz. O ataque apenas produziu danos ligeiros, mas foi seguido por uma implacável sucessão de ataques aéreos, primeiro por aviões da Royal Navy, sem grandes efeitos, depois por bombardeiros pesados Lancaster, da RAF, com bombas Tallboy, de elevada potência (ver Bombas: Mães, pais, filhos e bastardos) que, em Outubro de 1944, acabaram por afundá-lo em Tromsø.

[O afundamento do Tirpitz, 1944]

Operação Anthropoid

Data: Maio de 1942

Alvo: Reinhard Heydrich, Reichsprotektor da Boémia-Morávia

Reinhard Heydrich era uma figura chave do regime nazi: era o n.º 2 da hierarquia da SS, tinha a simpatia e o apoio do seu superior, Himmler, e de Hitler e foi responsável pela concepção e execução de algumas das políticas mais sinistras e desumanas do nazismo (foi ele quem secretariou a tristemente célebre Conferência de Wannsee, que pôs em marcha a Solução Final).

Era, desde a sua criação, em 1939, o responsável pelo Gabinete Central de Segurança do Reich (RSHA: Reichssicherheithauptamt), que tinha jurisdição sobre as forças de segurança alemãs, nomeadamente a Gestapo, e a 27 de Setembro de 1941 somou às suas múltiplas funções o cargo de Reichsprotektor da Boémia-Morávia, ou seja, uma espécie de governador da parte da esquartejada Checoslováquia que fora incorporada no território do Reich. Os planos de Heydrich para o território podem ser resumidos nesta sua frase: “Vamos germanizar a escumalha checa”.

Poderia pensar-se que alguém com a importância de Heydrich na hierarquia nazi vivesse rodeado de apertadas medidas de segurança, mas, numa atitude de arrogância e para não sugerir que os alemães tinham algo a recear dos checos, o Reichsprotektor deslocava-se quase diariamente entre a sua residência em Panenské Břežany e o seu quartel-general no Castelo de Praga, num carro com motorista e sem escolta, pelo que o SOE lançou de pára-quedas dois checos, Jozef Gabčik e Jan Kubiš, para atacar o carro de Heydrich neste trajecto.

Jan Kubiš

Na Grã-Bretanha, Gabčik e Kubiš tinham ensaiado obsessivamente o ataque, em condições que simulavam o mais rigorosamente possível as que iriam encontrar na Checoslováquia, mas quando chegou o momento da verdade, na manhã de 27 de Maio de 1942, a metralhadora de Gabčik encravou e deu tempo a Heydrich e ao motorista para reagir. A granada atirada por Kubiš também só parcialmente atingiu o alvo, mas a explosão foi suficiente para causar estragos: Heydrich saiu da viatura atingida a disparar, mas acabaria por desfalecer pouco depois. Seria levado para o hospital, mas as feridas resultantes dos estilhaços que tinha espalhados pelo corpo infectaram e Heydrich, após ter registado uma recuperação promissora, veria o seu estado de saúde agravar-se subitamente – morreria a 4 de Junho, de septicemia, conforme se apurou na autópsia.

Milton realça repetidamente o papel desempenhado na morte de Heydrich pela granada lançada por Kubiš, uma arma especialmente concebida por Cecil Clarke, um dos “inventores” do SOE, para perfurar a “blindagem do carro de Heydrich”. Ora o carro de Heydrich era um Mercedes 320, que era, com efeito, blindado, mas, sendo descapotável (informação que Milton omite), tornava os seus ocupantes um alvo fácil para balas ou granadas convencionais, pelo que não se percebe a ênfase de Milton na “granada de Clarke”. Para matar alguém que se desloca num carro aberto não são necessárias armas inovadoras, basta planeamento, sangue-frio, coragem e perícia – Gavrilo Princip não tinha do seu lado nem o planeamento nem a perícia e nem por isso deixou, a 28 de Junho de 1914, de conseguir eliminar o príncipe herdeiro Franz Ferdinand e a esposa, armado apenas de uma banal pistola.

O Mercedes 320 de Heydrich após o ataque

Milton insinua que a “granada de Clarke” seria “uma arma realmente suja”, e sugere, sem entrar em detalhes, que poderia conter “venenos” ou agentes patogénicos. Há autores que têm debatido a plausibilidade da existência de uma componente de “guerra biológica” na “granada de Clarke”, mas Milton, que ao longo do livro não manifesta interesse nem sopesar argumentos e apurar factos, não entra nessa discussão.

Gabčik e Kubiš conseguiram escapar do local do atentado, mas os alemães lançaram uma impiedosa caça ao homem e acabaram por localizá-los e cercá-los nas catacumbas da Catedral dos Santos Cirilo e Metódio, em Praga – nenhum escapou com vida. As represálias exercidas pelos alemães sobre os checos foram terríveis, estimando-se que tenham ascendido a 5.000 mortes, boa parte delas arbitrárias ou resultantes de equívocos (como foi o massacre na aldeia de Lidice, erradamente identificada como tendo dado abrigo aos assassinos de Heydrich).

Lidice após a destruição levada a cabo pelos alemães

Conhecendo a desumanidade nazi nos territórios ocupados, era uma reacção perfeitamente expectável, o que levara a que, assim que tiveram conhecimento do plano do SOE, os líderes da resistência checa tivessem suplicado ao Governo checo no exílio que abortasse o plano para assassinar Heydrich. Os responsáveis checos não atenderam o pedido e Milton escreve que o coronel František Moravec, responsável pelos serviços secretos checos, e Colin Gubbins, do SOE, “sempre souberam que os civis checos pagariam um preço alto pelo assassinato” e que “Winston Churchill expressou a sua aprovação total quando soube das notícias do ataque: não se perturbava com assassinatos políticos”.

Vale a pena lembrar que este foi o único assassinato bem-sucedido de uma alta figura da hierarquia nazi levada a cabo pelos Aliados.

Operação Gunnerside

Data: Fevereiro de 1943

Alvo: fábrica de água pesada da Norsk Hydro, em Rjukan, Noruega

Na pesquisa da via para a produção de uma bomba atómica, os cientistas que trabalhavam para o III Reich tomaram a opção de usar água pesada (óxido de deutério) como moderador no processo de produção de material físsil, enquanto a equipa do Projecto Manhattan (juntando americanos, britânicos e canadianos) recorreu à grafite (os alemães também ensaiaram a grafite, mas concluíram que a que existia no mercado não tinha um grau suficiente de pureza para aquele fim).

Na Europa, a única fonte industrial de água pesada era a fábrica (e central hidroeléctrica) Vemork, da empresa química norueguesa Norsk Hydro, em Rjukan, que a gerava como sub-produto do fabrico de fertilizantes, pelo que os alemães asseguraram de imediato o controlo da fábrica quando invadiram a Noruega em 1940.

A fábrica Vemork da Norsk Hydro, com o edifício de produção de água pesada em primeiro plano, 1935

Os Aliados estavam cientes da importância da água pesada para o programa nuclear alemão e, antes da invasão alemã, o Governo francês conseguira adquirir as reservas disponíveis – 185 Kg – na Norsk Hydro. As operações do SOE contra a Norsk Hydro tiveram três fases: 19 de Outubro de 1942, a Operação Grouse lançou quatro comandos noruegueses para recolher informação e preparar o terreno para a Operação Freshman, em Novembro. Esta contava com 34 comandos britânicos em dois planadores rebocados por bombardeiros Halifax e foi um fiasco total.

Um dos Halifax chocou com uma montanha ainda longe do alvo, o outro, devido às condições atmosféricas desfavoráveis, foi incapaz de largar o planador e este acabou por despenhar-se, sendo os sobreviventes capturados e executados pelos alemães. Os alemães, percebendo qual era o alvo destes comandos, redobraram as medidas de segurança – nomeadamente com arame farpado e minas – na Norsk Hydro, que era, já por si pouco acessível, pois não só o inóspito planalto de Hardanger, onde se situava, se tornava decididamente hostil durante o Inverno, como a fábrica ficava no topo de uma escarpa a que só era possível aceder por uma ponte permanentemente vigiada.

Ampola de água pesada produzida pela Norsk Hydro

A operação Gunnerside, desta feita com uma equipa de seis noruegueses lançados de pára-quedas, vingou o desastre da Freshman: na noite de 27 para 28 de Fevereiro, os sabotadores atravessaram um rio sobre uma periclitante ponte de gelo, treparam por uma escarpa vertical de 200 metros, introduziram-se na fábrica e colocaram as cargas explosivas e escapuliram-se pela mesma escarpa sem que os alemães dessem por nada – até ao momento da explosão.

Os alemães lançaram 3000 homens no encalço dos sabotadores, mas estes beneficiaram da cobertura de uma pavorosa tempestade que apagou os seus rastos e todos conseguiram escapar, uns esquiando até à fronteira sueca, a 400 Km de distância e regressando à Grã-Bretanha, e outros ficando na região, para prosseguir actividades de resistência contra os alemães.

Milton enaltece a destruição levada a cabo pelos homens do SOE na Norsk Hydro, mas omite que os seus efeitos foram temporários e que a fábrica retomou a produção de água pesada poucos meses depois e que foi a Força Aérea Americana que, em Novembro de 1943, em dois raids diurnos (que permitiam maior precisão e se tinham tornado possíveis graças ao acentuado declínio do poderio da Luftwaffe), deixaram a fábrica tão danificada que os alemães desistiram de a pôr novamente a funcionar. Limitaram-se a reunir as reservas de água pesada disponíveis e enviá-las para a Alemanha.

Nunca lá chegariam, graças à intervenção de Knut Haukelid, um dos elementos da Operação Gunnerside que se integrara na resistência norueguesa. A primeira parte da rota da água pesada, por via férrea, previa que a travessia do lago Tinn pela composição se fizesse no ferry SF Hydro, que largava do terminal ferroviário de Mael. Haukelid dirigiu-se a Mael e, na ausência de vigilância digna desse nome – uma falha inexplicável pela parte dos alemães – entrou no ferry, colocou as bombas de retardador e saiu sem ser importunado. Mal o ferry zarpou com o comboio, as cargas explodiram e o ferry afundou-se no lago com toda a sua carga.

O ferry SF Hydro, no embarcadouro de Mael, 1925

As acções do SOE contra a Norsk Hydro de Rjukan requereram, sem dúvida, astúcia, coragem, perícia e perseverança dignas de admiração, mas Milton, mais uma vez, esquece-se de providenciar o contexto para se perceber se foram relevantes. À data, dir-se-ia que teriam contribuído decisivamente para impedir os nazis de obter a bomba atómica – que eles não teriam qualquer escrúpulo em usar – mas hoje sabe-se que o programa atómico alemão – o Uranprojekt ou Uranverein – estava ainda numa fase incipiente e nem toda a água pesada da Norsk Hydro permitiria acelerá-lo.

O Projecto Manhattan não só levava vários anos de avanço sobre o programa alemão, como em Junho de 1942 uma explosão acidental destruiu o reactor experimental de Richard Döpel, em Leipzig, que desistiu de prosseguir as investigações neste domínio – de qualquer modo, as instalações do instituto onde trabalhava seriam destruídas no ano seguinte pelos raids aliados.

O físico italiano Enrico Fermi não era judeu mas era casado com uma judia. Trocou o seu país pelos EUA em 1938, quando foram promulgadas leis anti-semitas, e foi uma figura crucial do Projecto Manhattan

Ironicamente, boa parte do avanço Aliado foi conseguido graças aos cérebros que fugiram ao totalitarismo e anti-semitismo alemão e italiano. Por outro lado, boa parte dos cientistas válidos que ficaram na Alemanha viram as suas pesquisas retardadas pelo asinino conceito da “física alemã” (Deutsche-Physik), uma ciência supostamente “ariana” que se opunha à “física judaica” de Einstein, e pelo facto de, quando a guerra estalou, muitos cientistas e técnicos nucleares terem sido desviados da investigação e incorporados nas forças armadas.

Outro elemento decisivo do Projecto Manhattan: o físico Leo Szilard, um judeu húngaro que trabalhou na Alemanha até à subida de Hitler ao poder, em 1933, e depois se exilou nos EUA

Os recursos investidos no programa alemão de armas nucleares nunca foram comparáveis aos do Projecto Manhattan e a investigação alemã era dispersa, repartindo-se, sem grande coordenação, por nove institutos de investigação, que, à medida que a sorte da guerra se foi virando contra o III Reich, se viram forçados a desviar meios para responder a necessidades mais prementes.

No fim do conflito, Ian Jacob, do Gabinete de Guerra de Churchill (citado em A tempestade da guerra, de Andrew Roberts), proclamou, jocosamente, que a Alemanha perdeu a guerra “porque os nossos cientistas alemães eram melhores que os cientistas alemães deles”.

Pilha atómica experimental em Haigerloch, Alemanha, quando estava a ser desmantelada por uma equipa aliada, Abril de 1945

Uma bomba de fumaça

A história do SOE é uma das mais fascinantes da II Guerra Mundial, mas, embora não falte experiência a Giles Milton na área da divulgação histórica – A guerra suja de Churchill é o seu 10.º livro – nem acolhimento favorável junto da imprensa e da crítica, os seus talentos de escrita são sofríveis, a estruturação é frouxa e algumas das afirmações que faz são pouco rigorosas. A apresentação das várias figuras e departamentos do SOE é feita de forma pouco clara – o Special Operations Executive é mencionado uma única vez em todo o livro (na pg. 117, a dar crédito ao índice remissivo) – e beneficiaria com a inclusão de um organograma que oriente o leitor numa nuvem de nomes de departamentos e respectivos quarteis-generais, funcionários e responsáveis.

A falta de rigor de Milton resulta, nalguns casos da sua propensão para o sensacionalismo e para a hipérbole: quando relata o avanço da II Divisão Panzer SS Das Reich da região de Toulouse, no Sul da França, para Normandia, em Junho de 1944, que foi retardado por acções de guerrilha da Resistência Francesa, apoiadas pelo SOE, afirma que “nem a Frente Leste tinha sido tão má” para os alemães.

A marcha para norte da Das Reich foi lenta e sinuosa (levou 17 dias a cumprir um trajecto previsto para três), mas as baixas foram irrisórias quando comparadas com as sofridas na Frente Leste.

A aldeia-mártir de Oradour-sur-Glane, foi conservada no estado em que ficou após as represálias exercidas pela II Divisão Panzer SS Das Reich, como vingança pelas acções de guerrilha que atrasavam o seu avanço para a Normandia

Milton considera o contributo do SOE para retardar a progressão da Das Reich como “uma aventura que Gubbins [um dos líderes do SOE] acreditava que podia inflectir o curso da guerra”. Ora, em Junho de 1944, a superioridade dos Aliados e a crescente debilidade do Eixo eram manifestas e sorte da guerra já estava determinada; mesmo que a Das Reich tivesse progredido mais rapidamente, seria insuficiente para mudar o curso dos acontecimentos na Batalha da Normandia (é preciso não esquecer que os Aliados gozavam de um absoluto domínio dos ares, que impossibilitava as unidades alemãs de mover-se durante o dia).

Quanto às “acções de guerrilha na Grécia e nos Balcãs”, lideradas por homens do SOE, Milton afirma “terem dado cabo de 50 divisões inimigas na fase mais crítica da guerra”. A guerrilha nos Balcãs desempenhou um papel extremamente activo no combate ao ocupante, obrigando os alemães a manter na região unidades que eram necessárias noutras frentes, e o exército de partisans de Tito chegou a ter 800.000 homens. Porém nem o conjunto de acções de guerrilha “deu cabo de 50 divisões inimigas”, nem os sucessos de Tito podem ser creditados ao SOE (aliás, foi por ter libertado a Jugoslávia sem ajuda significativa da Grã-Bretanha nem da URSS que Tito pôde assumir, no pós-guerra, uma postura independente na política internacional). Nas operações do SOE na Grécia, escreve Milton que as equipas fazem-se transportar em “aviões American Liberator”, mas se os bombardeiros Liberator eram, efectivamente, usados amiúde como aviões de transporte, a sua designação não é American Liberator, mas Consolidated Liberator.

O registo sensacionalista e pouco rigoroso estende-se ao teatro de guerra do Pacífico: a Operação A-Go é descrita como “a missão japonesa que, na Primavera de 1944, tentava conseguir a destruição total da frota americana no Pacífico”. A Operação A-Go (que Milton menciona a propósito do emprego dos morteiros Hedgehog pelos destroyers americanos contra os submarinos japoneses), visava, bem mais modestamente, travar os desembarques americanos nas Marianas, levados a cabo pela 5.ª Frota, mas tinha fracas probabilidades de sucesso, devido à superioridade numérica, tecnológica, logística e táctica dos americanos (a ponto de a componente aérea dos combates ter ficado conhecida entre os pilotos americanos como “a Grande Caça ao Perú das Marianas”). Mas mesmo que tivesse conseguido derrotar ou infligir danos graves à 5.ª Frota americana, esta era apenas uma fracção das poderosas forças aeronavais americanas no Pacífico, enquanto a Marinha Imperial japonesa colocara na mesa os seus últimos porta-aviões.

A bateria de morteiros anti-submarinos Hedgehog (Ouriço), uma arma decisiva na luta contra os submarinos do Eixo, foi desenvolvida conjuntamente pela Royal Navy e por Millis Jefferis, do SOE, embora Milton apenas credite Jefferis

A prosa de Milton inclui um “desfiladeiro onde os pinheiros crescem de cima para baixo”, uma viagem marítima que é perturbada por “tempestades de mar”, um líder do SOE que “mandou abrir um bar que estava permanentemente aberto”, morteiros anti-submarinos que “mergulhavam num trajecto descendente” e que “embateriam no alvo quando este estivesse a uma considerável profundidade subaquática” e guerrilheiros gregos “que deambulavam pela Rumélia como bandidos sem lei” (o que pressupõe que há também bandidos que descontam para a Segurança Social, entregam declarações de IRS e não estacionam nos lugares reservados a deficientes). No planalto de Hardanger, na Noruega “não havia nada além da desolação implacável, apenas aliviada pelos ocasionais glaciares”, embora seja difícil perceber como uma desolação gelada pode ser aliviada por mais gelo ainda.

Milton também brinda os leitor com pífias meditações existenciais: “O triunfo e a tragédia andavam de mãos dadas durante a guerra, ou pelo menos assim parecia a Colin Gubbins”. Quando Michael, o filho de Gubbins morre em combate, Milton acha pertinente reproduzir um comentário que considera esta morte como “um trágico lembrete sobre o modo como a guerra é cega a fazer as suas vítimas”. Um episódio da guerra anti-submarina empreendida pela Marinha Americana leva-o a reproduzir esta sapientíssima e sofisticada perspectiva: “A guerra é matar. Quantos mais inimigos conseguires matar e quantos mais navios conseguires afundar, mais depressa a guerra acabará […] Estamos numa guerra que temos de ganhar, pois perdê-la seria bastante pior”. Lili Caneças não diria melhor.