[Este é o segundo de três artigos sobre A Casa da Sabedoria, de Jim Al-Khalili, que dá a conhecer os pioneiros da ciência no mundo islâmico da Idade Média. Aqui pode ler o primeiro]

Como se viu em A Idade de Ouro da ciência árabe pt. 1: Ascensão, entre os séculos IX e o início do século XII o mundo sob domínio islâmico não só traduziu e difundiu as principais obras sobre ciência e filosofia da Grécia Clássica, como as tomou como ponto de partida para novos desenvolvimentos e descobertas, num fervilhar de actividade intelectual que contrastava com o marasmo da Europa cristã daquele tempo. Porém, a partir do século XV, a Europa, beneficiando do conhecimento preservado e criado pelo mundo islâmico, lançou-se numa senda de veloz progresso nas ciências e tecnologias (que favoreceu a sua expansão por todo o globo e um rápido crescimento do seu poderio bélico e económico e desencadeou profundas transformações sociais), ao passo que no mundo islâmico a busca pelo conhecimento perdia ímpeto e, nalguns casos, era até reprimida. Durante algum tempo, o Império Otomano, que emergira como a mais poderosa entidade política do mundo islâmico, ainda conseguiu conter as potências europeias – e até obter ganhos territoriais relevantes na Europa Central –, mas, após o fracasso do segundo cerco a Viena, em 1683, o seu declínio tornou-se irreversível. Dada a sua extensão e poderio, o Império Otomano ainda durou mais dois séculos e meio, extinguindo-se em 1922, às mãos das potências vencedoras da I Guerra Mundial (ver Turquia: Sete séculos entre sonhos e pesadelos e Turquia: De terror do mundo a doente da Europa).

O mundo islâmico teve, precocemente, a sua Idade de Ouro da ciência, mas não teve Renascimento nem Iluminismo, e só subiu para o comboio da Revolução Industrial com grande atraso e de forma atabalhoada. As razões da estagnação da ciência árabe a partir do século XII têm sido assunto de apaixonada discussão entre os historiadores e seria inevitável que Jim Al-Khalili lhes consagrasse uma parte substancial de A Casa da Sabedoria.

Al-Ghazali e o regresso às raízes do Islão

Escreve Al-Khalili que “no mundo ocidental, muitos afirmaram que o conflito entre a ortodoxia islâmica e o movimento racionalista mutazilita, que acabou por culminar no trabalho do teólogo, filósofo e místico al-Ghazali (1058-1111), marcou o início do fim da era científica nesta região” (pg. 263).

A escola teológica dos mutazilis ou mutazilitas despontou em Basra (Baçorá) e Bagdad no século VIII e tinha por propósito principal “celebrar o poder da razão e do intelecto humano. Para eles, é esse intelecto que guia a humanidade em direcção a um verdadeiro conhecimento de Deus” (pg.158). Enquanto os teólogos ortodoxos defendiam que o Corão existia desde sempre, tal como Alá, e deveria ser interpretado literalmente, os mutazilitas entendiam que o Corão tinha sido criado por Alá e que algumas passagens do texto sagrado deveriam ser entendidas como metáforas. As correntes ortodoxas defendiam que o Corão e os hadith (o conjunto das conversas de Maomé registadas pelos seus contemporâneos) eram tudo o que um bom muçulmano precisaria de conhecer, assimilar e praticar para levar uma vida recta perante Deus, pelo que “o tipo de debate e raciocínio praticado pelos mutazilitas […] não só era desnecessário como anti-islâmico” (pg.159).

No Ocidente, esta posição da ortodoxia islâmica sobre o conhecimento foi cristalizada numa vinheta que surgiu pela primeira vez no Ta’rikh al-hukama (História dos homens sábios), do historiador egípcio al-Qifti (c.1172-1248), e cuja veracidade é duvidosa: quando as tropas do califa Omar ibn al-Kattab (sogro de Maomé) conquistaram o Egipto (em 641-43), o comandante daquelas, o vizir Amr ibn al-As, enviou uma carta ao califa, pedindo instruções sobre o que fazer com a Biblioteca de Alexandria, e obteve esta resposta: “Se o conteúdo dos livros contradiz o Corão, devem ser queimados, pois são nocivos; se concorda com o Corão, devem ser queimados, pois são supérfluos”. Esta perspectiva perante os livros podia, segundo alguns teólogos, estender-se a qualquer demanda de conhecimento: se “tudo o que Deus achava que valia a pena que a humanidade soubesse, incluindo as leis da natureza e o nosso lugar no universo, pode ser encontrado no Corão, […] não há razão para que se proceda a investigações científicas” (pg. 159).

A escola mutazilita teve o seu apogeu durante os séculos IX e X, obtendo o favor dos califas al-Ma’mun (reinado: 813-33), que forçou (inclusive pelo encarceramento e pela violência) os teólogos da linha ortodoxa a submeter-se à doutrina mutazilita, al-Mutasim (reinado: 833-42) e al-Wathiq (reinado: 842-47), e de alguns dos mais proeminentes tradutores e sábios da Idade de Ouro, nomeadamente al-Basri, al-Jubbai e Ibn Sina.

Ibn Sina dá uma aula sobre o uso de fármacos: iluminura numa edição europeia do século XV de Al-Qanun fi al-tibb (O cânone da medicina), de ibn Sina

Ibn Sina, juntamente com al-Farabi e outros eruditos com “excessivo” amor pela filosofia grega, viriam a tornar-se no alvo de al-Ghazali (conhecido na Europa na forma latinizada Algazelus ou Algazel), que, no Tahafut al-Falasifa (A incoerência dos filósofos), os acusou de laborarem em erro e de contradizerem a verdade revelada no Corão. Esta foi uma das suas obras mais populares, a par de Ihya ‘ulum ad-din (O renascimento das ciências religiosas), onde atacava a doutrina mutazilita e pugnava pelo regresso às raízes da doutrina islâmica. E como Al-Ghazali era uma figura influente, a sua doutrina foi acolhida entusiasticamente e deu força aos sectores ortodoxos do Islão, que acabaram por prevalecer.

Página de “O renascimento das ciências religiosas”, de al-Ghazali, com anotações nas margens

A inflexão no entendimento da religião, da ciência e da razão impulsionada por al-Ghazali teve um efeito abrangente e duradouro no mundo islâmico. Al-Razi, uma das principais figuras intelectuais da segunda metade do século XII e que ficou conhecido como “o Sultão dos Teólogos”, disse de O renascimento das ciências religiosas que era “como se Alá tivesse reunido todas as ciências sob uma mesma cúpula e as tivesse revelado a al-Ghazali”.

Estátua de al-Razi no Pavilhão dos Sábios Persas, Gabinete da ONU em Viena

Al-Narawi, um dos mais respeitados juristas e teólogos islâmicos do século XIII, afirmou que “se todos os livros do Islão se perdessem, com excepção de O renascimento das ciências religiosas, este bastaria para colmatar a falta de todos os outros”, proclamação que seria reafirmada, quase palavra por palavra, no século XIV, por outro erudito proeminente, al-Safadi. Estas declarações podem fazer lembrar as loas hiperbólicas e estereotipadas que hoje atravancam as capas, contracapas e badanas dos best-sellers, mas não eram fantasias – tinham plena correspondência na vida intelectual do mundo islâmico, onde O renascimento das ciências religiosas se tornou no texto islâmico mais citado a seguir ao Corão e aos hadith.

Todavia, Al-Khalili desvaloriza o efeito negativo de al-Ghazali sobre a ciência árabe, argumentando que 1) al-Ghazali não atacou a ciência e a racionalidade, mas a “visão teológica e metafísica que dependia da lógica platónica e aristotélica”; 2) a disputa entre al-Ghazali e os mutazilitas foi convertida pela posteridade numa “luta clara entre religião irracional e ciência racional, o que é não só ingénuo como tolo”; 3) a matemática, a astronomia, e a medicina e outras disciplinas não foram “afectadas por esta disputa puramente filosófica”; 4) “al-Ghazali era um cientista altamente competente”.

A haver ingenuidade e tolice é nestes argumentos de Al-Khalili. Al-Ghazali foi a autoridade máxima do seu tempo em assuntos teológicos e legais – foi a primeira figura da história do Islão a receber o título (informal) de Hujjat al-Islam (“autoridade do Islão”) – pelo que as suas posições filosóficas e teológicas foram aceites e interiorizadas pela elite do mundo islâmico e alastraram a todos os domínios da vida, como seria de esperar numa civilização onde não existia separação entre Estado e religião e em que o califa, além de líder político máximo, era também o Amir al-Mu’minin (“comandante dos crentes”). O facto de Al-Ghazali não dispor de qualquer poder formal no aparelho de Estado não impediu que a sua convicção de que a razão é ineficaz como meio de conhecimento se tivesse enraizado na sociedade. Al-Ghazali pode não ter atacado directamente a ciência, mas o seu prestígio como autoridade espiritual fez secar o caldo cultural que alimentava a curiosidade, o questionamento e o espírito analítico.

Al-Ghazali foi escolhido para baptizar uma universidade que começou a funcionar em Karachi, no Paquistão, em 2022. Nas fotos disponibilizadas pela universidade nas redes sociais não se vislumbra um mulher, nem entre os docentes nem entre os discentes

Quando Al-Khalili argumenta que al-Ghazali foi “um cientista altamente competente” incorre numa falta de rigor e num raciocínio falacioso: Para começar, a actividade de Al-Ghazali concentrou-se na filosofia, na teologia e nas leis, não tendo deixado trabalho relevante nas ciências do mundo natural. Mas mesmo que tivesse sido um matemático, um astrónomo ou um fisiologista “altamente competente”, tal não impediria que as suas concepções filosóficas e teológicas, ao serem assimiladas pelo mundo islâmico, tivessem tornado este hostil à ciência. Não é obrigatório ser-se um inimigo da ciência e do racionalismo para favorecer uma deriva anticientífica e anti-racionalista. Para mais, a história da ciência transborda de exemplos de teorias erradas, falaciosas ou nefastas que foram enunciadas por grande cientistas e que se anquilosaram como dogmas e bloquearam durante séculos o avanço do conhecimento – é o caso de muitas afirmações sem qualquer fundamento formuladas por figuras tão respeitáveis como Aristóteles, Ptolemeu ou Hipócrates.

Al-Khalili mostra, ao longo de todo o livro, um tão forte empenho em apregoar as realizações da Idade de Ouro da ciência islâmica que tem grande relutância em admitir qualquer facto ou apreciação que, de algum modo, possa deslustrar seus “heróis” – o que rouba credibilidade ao livro e, nalguns trechos, pode tornar a sua leitura irritante.

Em Mundos em guerra, Anthony Pagden apresenta uma visão bem diferente da de Al-Khalili sobre o efeito de al-Ghazali na evolução do pensamento e da ciência árabes: os escritos de al-Kindi, al-Farabi e Ibn Sina já tinham suscitado uma resposta “desconfiada e até mesmo hostil” pela parte de muitos teólogos, mas “o ataque mais potente e célebre aos filósofos partiu de al-Ghazali”, que denunciou “os escritos dos antigos como ‘incoerentes’ por serem contrários à sabedoria revelada por Deus, fonte de toda a verdade” e postulou que “o intelecto humano não pode ter acesso directo ao verdadeiro conhecimento sem a orientação divina dos profetas. A perspectiva de al-Ghazali teve o condão de reforçar o dogma face ao que muitos consideravam um desafio puramente humano às injunções divinas” (Pagden, pg. 200).

As hordas de Hulagu chegam a Bagdad

Uma explicação corrente para o fim da Idade de Ouro é a destruição de Bagdad e a extinção do Califado Abássida pelos exércitos mongóis. Al-Khalili rejeita a ideia de que “a era dourada chegou ao fim abruptamente em 1258 com a destruição de Bagdad pelos mongóis, durante a qual a maioria dos livros da Casa da Sabedoria foi destruída pelo exército de Hulagu”, com o argumento de que “Bagdad estava longe de ser o único centro de investigação no mundo em língua árabe em meados do século XIII. Nesse período, havia dezenas de centros florescentes em ciência por todo o Norte de África e em Espanha, e, para leste, na Pérsia e na Ásia Central […] Logo, embora a destruição de Bagdad, em 1258, tenha claramente infligido um terrível golpe psicológico no islão como um todo, este evento único não pode ser o culpado de tudo” (pg. 264-65).

Segundo relato (pouco fidedigno) de Marco Polo, Hulagu encarcerou al-Musta’sim, o último califa abássida, com os seus tesouros e deixou-o morrer à fome. Iluminura no Livre des merveilles, século XV

O argumento da destruição de Bagdad pelos mongóis poderia ser desqualificado logo à partida por ser anacrónico: quando ocorreu já a Idade de Ouro da ciência árabe no Médio Oriente ficara para trás. Por outro lado, não é rigoroso afirmar, como faz Al-Khalili, que, em meados do século XIII, a ciência árabe florescia em Espanha, pois, embora o seu florescimento aí tivesse sido mais tardio do que no Médio Oriente, também se encontrava em declínio (assunto que será aprofundado nos dois últimos capítulos deste artigo). Quanto aos “centros florescentes […] na Pérsia e na Ásia Central”, Al-Khalili esquece-se de que, no caminho para Bagdad, os exércitos de Hulagu já tinham conquistado os territórios islâmicos na Pérsia e na Ásia Central – e mesmo que nem todas estas conquistas tivessem sido tão destrutivas e sanguinárias quanto a de Bagdad, certamente que não criaram um meio cultural favorável às ciências e à filosofia (exceptuando eventualmente a astronomia, por ser prima da astrologia, por que tinham grande apreço).

Astrónomos persas procedem a observações e registos, sob o olhar dos conquistadores mongóis. Compêndio de crónicas (Jami’ al-tawarikh), por Rashid al-Din Hamadami, início do século XIV

A impetuosa e devastadora expansão dos mongóis para a Eurásia ocidental, que só foi detida a escassos quilómetros do Mar Mediterrâneo, na Batalha de Ain Jalut, na Galileia, em 1260, esteve longe de se resumir à conquista de Bagdad e o golpe que infligiu no islão não foi apenas “psicológico”. Hulagu Khan estava tão determinado em erradicar a presença islâmica na Eurásia que, em 1262, chegou a enviar uma carta a Luís IX de França, propondo uma aliança com a Cristandade: “Estando desejoso de aniquilar a pérfida nação dos sarracenos, confio na boa vontade dos crentes cristãos e apelo a que os governantes na outra costa do mar [Mediterrâneo] neguem refúgio aos infiéis, que são nossos e vossos inimigos, patrulhando diligentemente os mares”.

Em resumo: Al-Khalili está certo quando afirma que a destruição de Bagdad não foi a causa capital do declínio da ciência árabe, mas a argumentação que apresenta para a sustentar é débil e sugere que estará mal informado sobre a geopolítica do século XIII.

O Islão e a imprensa

Após rejeitar as teses que atribuem o declínio da ciência árabe ao conservadorismo estimulado por al-Ghazali e à destruição de Bagdad pelos mongóis, Al-Khalili acaba por aceitar outra explicação corrente entre os historiadores: “a relutância do mundo muçulmano, e do Império Otomano em particular, em adoptar a imprensa” (pg. 265).

Al-Khalili explica esta relutância por “a impressão com tipos árabes [apresentar] aos primeiros tipógrafos problemas muito maiores que o latim, dada a natureza cursiva do árabe”, e por, “no mundo islâmico, a caligrafia ser […] muito mais do que apenas uma forma de arte ou um estilo estético; era um veículo de difusão da identidade cultural”.

Estas razões são válidas, mas Al-Khalili esquece-se de mencionar duas outras muito relevantes:

1) O lobby dos calígrafos era numeroso e poderoso e pressionou as autoridades do Império Otomano para banir uma tecnologia que iria ameaçar o seu ganha-pão (ver capítulo “Invenções do demónio” em Turquia: De terror do mundo a doente da Europa);

2) A Bíblia foi, na Europa cristã, a obra mais frequentemente imprensa nos alvores da tecnologia tipográfica (e foi também a primeira obra impressa por Guttenberg c.1450); seria de esperar que, no mundo islâmico, existisse uma pulsão similar para a impressão do Corão. Todavia, o papel do Corão na religião muçulmana é diferente do da Bíblia na religião cristã: o Corão não é “apenas” um texto sagrado, é a palavra de Deus, tal qual como foi ditada a Maomé, e, como tal, deve ser preservado de forma perfeita e incorrupta. Devido às peculiaridades do sistema de escrita árabe, a reprodução do Corão requeria um calígrafo profissional – de preferência um crente – e uma extrema meticulosidade – confiá-la a um dispositivo mecânico teria algo de herético. Uma vez que a probabilidade de ocorrência de erros – frequentes nos primeiros tempos das artes tipográficas – era muito maior em árabe do que em latim, as versões impressas do Corão não só estariam longe do ideal de incorruptibilidade como corriam o risco de estarem infestadas com blasfémias.

Difusão da imprensa na Europa do século XV

Terão sido estas as razões que levaram a que, no Império Otomano, a impressão em caracteres árabes tivesse sido, ao que consta (há debate entre os historiadores), banida em 1485 por um édito do sultão Bayezid II (Bajazeto II), que foi reafirmado em 1515 pelo seu filho, Selim I. Em 1507, uma fatwa da máxima autoridade religiosa do mundo islâmico explicitou que a impressão de livros estava interdita a muçulmanos, mas poderia ser exercida por gentes de outras fés (e empregando os caracteres das respectivas escritas). Entretanto, algures entre 1493 e 1504, os tipógrafos judeus David & Samuel ibn Nahmias, já teriam impresso em Constantinopla, o primeiro livro – o Arba’ah Turim, um texto religioso hebraico – a surgir no Império Otomano. A primeira tipografia do Norte de África surgiu em 1516 em Fez, em Marrocos (que não fazia parte do Império Otomano), por iniciativa de judeus com experiência de trabalho tipográfico que tinham sido expulsos de Lisboa. O primeiro Corão impresso em árabe foi publicado c.1537-38, em Veneza, por Paganino Paganini e pelo seu filho Alessandro, que calcularam que as restrições à impressão no Império Otomano fariam com que a sua edição do Corão tivesse aí grande procura e permitiria recuperar o pesado investimento feito na fundição dos tipos para os caracteres árabes. Porém, a edição dos Paganini acabou por dar razão ao preconceito islâmico contra a reprodução mecânica do Corão: continha tantos e tão graves erros tipográficos e ortográficos que foi considerado absolutamente inaceitável pelos muçulmanos.

Pouco a pouco, foram surgindo tipografias em Istambul, operadas por gregos, arménios e judeus e imprimindo obras nas respectivas línguas, mas só em 1727 foi autorizada no Império Otomano a impressão em caracteres árabes, embora com exclusão de textos religiosos, interdição que só seria levantada em 1818 (ver capítulo “Invenções do demónio” em Turquia: De terror do mundo a doente da Europa). É possível que para a autorização da impressão em árabe tenha contribuído a descoberta, em 1796 (por Alois Senefelder), do processo litográfico, que permitia reproduzir fielmente qualquer caligrafia.

A falta de interesse pela imprensa (ou a sua proibição) no mundo islâmico não se confinou ao Império Otomano: na Índia os jesuítas tinham instalado a primeira tipografia em 1556, em Goa, mas só em 1821, surgiu a primeira tipografia de iniciativa muçulmana, patrocinada por Ghazi-ud-Din Haidar Shah, o nawab do reino de Awadh.

Em The wealth and poverty of nations: Why some are so rich and some are so poor (1998), David S. Landes considera que o facto de o mundo islâmico ter encarado a imprensa como “um instrumento potencial para o sacrilégio e a heresia” foi crucial: “nada fez mais por afastar os muçulmanos da corrente do conhecimento” (pg. 402).

O que Al-Khalili deixa por explicar

Se a rejeição da imprensa pelo mundo islâmico é um argumento convincente que contribui para explicar a incapacidade do Império Otomano em acompanhar o progresso científico das potências europeias, a hipótese é inválida para explicar o fim da Idade de Ouro da ciência árabe, uma vez que esta terminou no início do século XII e a imprensa começou a difundir-se na segunda metade do século XV. Ora, Al-Khalili não só aceita esta explicação flagrantemente anacrónica como não apresenta nenhuma outra para o declínio da ciência árabe – em vez disso, faz uma manobra de evasão, argumentando que “uma queda no volume da produção científica não implica uma queda na qualidade da investigação” (pg. 267) e dando como exemplo três grandes figuras intelectuais posteriores ao século XII: o médico sírio Ibn al-Nafis (1213-1288), o historiador e viajante tunisino Ibn Khaldun (1332-1406) e o matemático e astrónomo persa Jamshid al-Kashi (c.1380-1429).

Última página do tratado A chave da aritmética, por Jamshid al-Kashi

O valor destes três eruditos é incontestável, mas os seus curricula não dão resposta à questão do declínio da ciência árabe, que é aquilo que Al-Khalili se propõe analisar no capítulo “Declínio e renascimento”. Uma vez que não a menciona no livro, presume-se que, em 2009, Al-Khalili já não acreditava na explicação que dera, no ano anterior, no artigo “It’s time do herald the Arabic science that prefigured Darwin and Newton” (The Guardian, 20.01.2008): “a verdadeira razão foi simplesmente [a fragmentação gradual do Império Abássida e a indiferença pela ciência de governantes fracos”.

Saltemos sobre a tremenda presunção implícita no emprego do advérbio de modo “simplesmente” quando estamos perante uma questão histórica de tamanha complexidade e subtileza e examinemos as “explicações” aduzidas por Al-Khalili.

A “indiferença pela ciência de governantes fracos” é uma pseudo-explicação, uma vez que Al-Khalili não elucida o que levou a que uns governantes se interessassem por ciência e a promovessem e outros não, nem consegue estabelecer uma correlação entre o poder de um governante e o seu interesse pela ciência. Também “a fragmentação gradual do Império Abássida” é uma justificação insatisfatória, uma vez que não explica o declínio da ciência nas partes do mundo islâmico que não faziam parte desse império, nomeadamente o Norte de África e a Península Ibérica. Por outro lado, o Califado Abássida começou a fragmentar-se na segunda metade do século IX e, todavia, o florescimento da ciência prolongou-se até ao século XII.

O Médio Oriente c.970

A teoria mais plausível (mas não exclusiva) para o fim da Idade de Ouro da ciência árabe acaba por ser a que Al-Khalili rejeitou em primeiro lugar: a do regresso à interpretação fundamentalista do Corão e a desvalorização da racionalidade e do espírito inquisitivo, propugnadas pelo sumamente influente al-Ghazali. Esta explicação tem os méritos de 1) ser cronologicamente consistente com o início do declínio da Idade de Ouro; e 2) abranger todo o mundo islâmico.

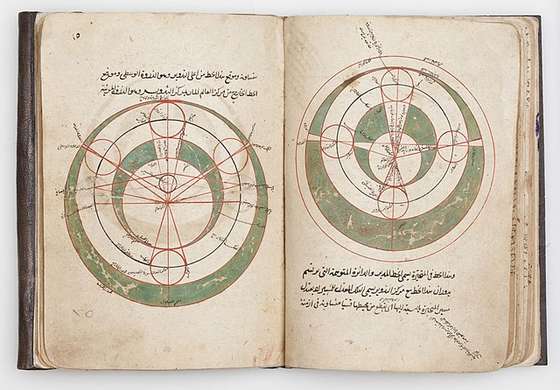

Um exemplo da fase tardia da ciência astronómica árabe: Al-Mulakhkhas fi al-Hay’ah (Sumário de noções de astronomia teórica), por al-Jaghmini (fl. séc. XIII-XIV)

Monólito vs. Manta de retalhos

Entre os muitos livros que se debruçam sobre as razões que levam as civilizações a florescer e a decair e sobre a forma como elas competem entre si e disputam a liderança, há dois que ajudam a iluminar a relativa estagnação do mundo islâmico e a ascensão do Ocidente: o já mencionado The wealth and poverty of nations (1998), de David S. Landes, tem por escopo o globo terrestre e foca-se no período que vai do final da Idade Média ao século XX; What went wrong: Western impact and Middle Eastern response (2002), de Bernard Lewis, compara a evolução do Ocidente e do Médio Oriente durante o período entre a Idade Média e o século XX (o livro acaba de ser reeditado pela Gradiva, com o título O Médio Oriente e o Ocidente: O que correu mal?: As consequências do choque entre o Islão e a modernidade e prefácio de Bruno Cardoso Reis).

Landes tem uma perspectiva sobre a fragmentação política que contraria – convincentemente – a explicação dada por Al-Khalili no artigo de 2009: os impérios que ocupam áreas vastas e impõe um controlo apertado sobre os seus súbditos, apoiado numa minuciosa máquina burocrática, tendem a desincentivar a demanda de conhecimento e a inovação e a promover atitudes conformistas e conservadoras. É assim que Landes explica que o Império Chinês e o mundo islâmico, que, até há cerca de um milénio, foram responsáveis por notáveis avanços no conhecimento, pouco partido deles tenham tirado e tenham registado um progresso científico e tecnológico limitado até ao final do século XX; por outro lado, a Europa, fragmentada em dezenas de reinos, ducados, principados e cidades-estado, soube utilizar o conhecimento e as tecnologias provenientes da China e do Islão como ponto de partida para gerar uma espiral ascendente de inovação que lhe conferiu supremacia militar e económica sobre todas as outras regiões do mundo.

A Europa no ano 1000

Argumenta Landes que a inovação medra com dificuldade em regimes rigorosamente vigiados, em que um Estado monolítico e omnipresente diz a todo o momento aos seus cidadãos o que podem ou não fazer e, no limite, proíbe tudo o que não seja expressamente autorizado. As nações da Europa medieval estavam longe de ser democracias e de cultivarem a liberdade de expressão e a Santa Madre Igreja zelava ferozmente pelo cumprimento dos preceitos doutrinários, mas, em geral, os seus cidadãos, tinham mais margem de manobra, pois os governantes estavam conscientes de que, se os tratassem com excessivo rigor, eles poderiam facilmente mudar-se para outro país – que, muitas vezes, ficava a apenas algumas horas de viagem a pé – e nenhuma nação pode dar-se ao luxo de ver emigrar os seus elementos mais criativos, dinâmicos e empreendedores (que são os que mais depressa se abespinham com um Estado demasiado intrusivo e castrador). Já nos grandes impérios monolíticos, rodeados de “infiéis” ou de “bárbaros”, não havia lugar para os súbditos descontentes fugirem.

Manta de retalhos: As entidades políticas que formavam o Sacro Império Germânico no século XI

Étienne Balazs (citado por Landes), retrata, em La bureaucratie céleste (1968), o Império Chinês como um pesadelo para qualquer espírito empreendedor: “nenhuma iniciativa privada nem aspecto algum da vida pública escapavam à regulamentação oficial. Logo para começar, havia uma série de actividades que eram monopólio do Estado […] Mas os tentáculos do Estado-Moloch e a omnipotência da burocracia estendiam-se bem para lá destes aspectos […] e o Estado-providência supervisionava, até ao mínimo detalhe, cada passo que os seus súbditos davam desde o berço até à cova”.

Sob o poder hegemónico dos califados ou do Império Otomano, a situação, embora diferente, não era melhor: quem não fazia parte da elite governante “não usufruía de direitos ou de segurança; só tinha deveres e a obrigação de ser submisso. A resistência era praticamente impossível. A única escapatória à repressão era fugir ou esconder-se – a invisibilidade da não-existência” (Landes, pg. 395).

E Landes faz o contraponto: “Na Europa também abundavam os despotismos, mas eram mitigados pela lei, pela partição territorial e, dentro dos Estados, pela divisão de poder entre a coroa e os senhores locais. A fragmentação promoveu a competição e a competição favoreceu o tratamento adequado dos súbditos” (pg. 36). “Onde a autoridade está dividida, a dissensão floresce. Pode não ser bom para a estabilidade e para o conformismo, mas é seguramente propício à actividade intelectual e à iniciativa individual” (pg. 38).

A Europa c.1354

O progresso científico e económico de um país ou região depende de imensos factores e a fragmentação territorial tanto pode exercer um efeito negativo como positivo, consoante as circunstâncias. Por um lado, pode apresentar-se o Afeganistão ou a Nova Guiné como exemplos dos efeitos nefastos da fragmentação e do tribalismo; mas, por outro lado, as cidades-estado da Grécia Clássica e da Itália medieval e renascentista protagonizaram alguns dos mais gloriosos feitos na história da ciência, das artes e da cultura. A “teoria da fragmentação” proposta por Landes faz sentido se os países em análise forem autocracias – como eram todos os países na época a que Landes se reporta – mas se o regime for democrático, a grande extensão territorial não é obstáculo ao desenvolvimento de um país, como atesta a história dos EUA.

O insólito caso do al-Andalus

O apogeu da ciência e cultura árabes no al-Andalus costuma ser associado ao emirado de Córdova (c.750-929) e ao califado de Córdova (929-1031). A distinção entre emirado e califado é, neste caso, meramente formal, já que o que aconteceu em 929, foi que Abd al-Rhaman III, que reinava com o título de emir desde 912, entendeu que era suficientemente poderoso e prestigiado para se proclamar califa. A sua pretensão não era descabida, já que, por estranho que tal possa parecer aos europeus de hoje, Córdova foi, entre meados do século IX e o final do século X, a cidade mais populosa da Europa Ocidental e a 2.ª cidade mais populosa de toda a Europa, a seguir a Constantinopla; na viragem do milénio Córdoba chegou, durante algum tempo, a ultrapassar Constantinopla em número de habitantes.

O al-Andalus na sua máxima extensão, c. 732

Durante o reinado de Abd al Rhaman I (756-788) começou a ser erguida a magnífica Mesquita de Córdova, que sofreria sucessivas ampliações nos reinados seguintes. Al-Hakam I (reinado: 796-822) era um bibliófilo inveterado: “tinha agentes no Cairo, em Bagdad, Damasco e Alexandria cuja tarefa era encomendar cópias de todos os livros de mérito, antigos ou recentes” e a biblioteca que mandou construir para os albergar “chegou a conter 400.000 volumes, o que, a ser verdade, é um número assombroso: a Biblioteca Britânica, por exemplo, não atingiu essa cifra senão na segunda metade do século XIX. Nem o amor aos livros era exclusivo do califa. Diz-se que Córdova, uma cidade com 113.000 residências, era servida por inúmeras livrarias e não menos de 70 bibliotecas” (Tim Mackintosh-Smith, Árabes: Uma história de 3000 anos de povos, tribos e impérios, 2019).

No período do califado, Córdova chegou a rivalizar em esplendor artístico e intelectual com Bagdad: nela desenvolveram actividade sábios como al-Zahrawi (conhecido no mundo cristão como Abulcasis, c.936-c.1013) e al-Majriti (950-1007) e nos seus arredores foram erguidos dois colossais e sumptuosos palácios-fortalezas, a Madinat al-Zahra, iniciado em 936 pelo califa Abd al-Rhaman III, que reinou entre 929 e 961, e a Madinat al-Zahira, da inicitiva de ibn Abi Aamir, mais conhecido como al-Mansur (Almançor), que, não tendo sido califa, governou de facto o califado entre 976 e 1002.

A corte do califa Abd al-Rhaman III, por Dionisio Baixeras, 1885

O fim “oficial” do califado costume ser fixado em 1031, mas a sua desagregação começou em 976, quando o califa al-Hakam II faleceu deixando como único sucessor o filho de 10 anos, Hisham II, que al-Mansur, conselheiro do defunto califa, manipulou a seu bel-prazer. Sob a mão de ferro de al-Mansur o califado manteve a pujança e até expandiu o seu território no Norte de África, e, após a sua morte, em 1002, o seu filho, Abd al-Malik al-Musafar, ainda foi capaz de manter uma aparência de estabilidade. Todavia, com o falecimento deste, em 1008, as tensões internas rebentaram e as várias facções que aspiravam ao poder engalfinharam-se numa caótica guerra civil (“fitna”), que se estendeu entre 1009 e 1031 e, entre outras calamidades, resultou na pilhagem e destruição da Madinat al-Zahra e da Madinat al-Zahira. Desta feroz luta pelo poder não emergiu um novo califa, antes um mosaico de uma trintena de pequenos principados (taifa) que passavam o tempo a guerrear-se, articulando-se em alianças de geometria variável, que, por vezes incluíram reinos cristãos. A fragmentação e instabilidade do campo muçulmano facilitou o avanço da Reconquista cristã, o que forçou os taifa a pedirem ajuda aos almorávidas (Al-Murabitun), uma confederação de tribos berberes que tomara conta do noroeste africano. Os Almorávidas acudiram aos taifa, mas aproveitaram o ensejo para, em 1085, acabar com os taifa e unificar a Ibéria islâmica sob o seu controlo – situação que se manteria até 1140, quando o Império Almorávida voltou a estilhaçar-se em taifa.

O Império Almorávida no período da sua máxima extensão (século XII)

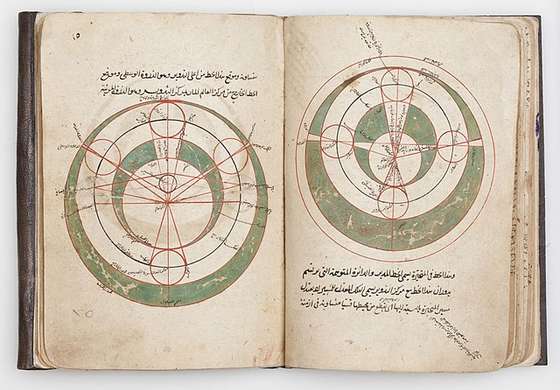

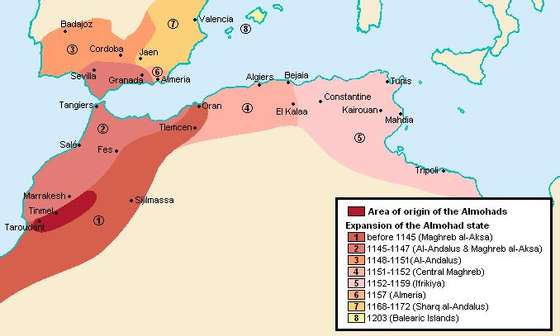

Os desentendimentos entre os taifa voltaram a propiciar o avanço cristão, o que levou a novo pedido de socorro dirigido a uma potência norte-africana, desta feita os almóadas (Al-Muwahhidun), outra confederação de tribos berberes, que tinha destronado os Almorávidas em Marrocos. O socorro almóada chegou em 1146 e rapidamente tomou caminho similar à intervenção almorávida, resultando na anexação da Ibéria islâmica ao Califado Almóada. Mas a interpretação mais rigorosa da fé islâmica pelos almóadas trouxe mudanças à vida no al-Andalus: a tradicional tolerância islâmica para com os crentes de outras religiões deu lugar à conversão forçadas de cristãos e judeus e coarctou a relativa liberdade de que a filosofia e a ciência tinham gozado no tempo do califado. O período almóada estendeu-se até 1238, altura em que a Ibéria muçulmana – cada vez mais minguada em território – voltou a desagregar-se em taifa.

A expansão dos Almóadas, 1145-1203

A história do al-Andalus a partir de 1009 pautou-se, portanto, pela fragmentação territorial, por lutas intestinas pelo poder, por um estado de beligerância permanente (entre muçulmanos ou entre muçulmanos e cristãos) e por duas invasões de guerreiros berberes pouco sofisticados civilizacionalmente e inclinados a uma interpretação do Islão mais rígida e fundamentalista do que a que vigorara no período do califado de Córdova.

Esta conjugação de factores sugeriria que a produção científica e cultural que fora apanágio do al-Andalus teria estiolado completamente durante os séculos XI, XII e XIII – e, todavia, a maioria dos cientistas e eruditos mais reputados da Ibéria medieval desenvolveram actividade nesta época conturbada: é o caso de al-Zarqali (conhecido no mundo cristão como Arzachel, 1029-1100), ibn Bajja (Avempace, c.1085-1138), ibn Zuhr (Avenzoar, 1094-1162), ibn Tufayl (c. 1105-1185), Ibn Rushd (Averroes, 1126-1198), o judeu Moses ben Maimon (Maimonides, 1138-1204), al-Bitruji (Alpetragius, ?-c.1204) e al-Baytar (1197-1248).

Página de rascunho de Guia para os perplexos (Dalalat al-ha’irin em árabe, Moreh HaNevukhim em hebraico), um tratado de teologia hebraica (escrito em judeo-árabe) da autoria de Moses ben Maimon

Como explicar esta contradição? Por um lado, os rústicos e austeros guerreiros berberes parecem ter “amolecido” rapidamente ao trocar a aridez do deserto marroquino pelo modo de vida requintado dos palácios do al-Andalus. Por outro lado, como se argumentou acima, a fragmentação nem sempre é inimiga do desenvolvimento da ciência e das artes e talvez a competição por prestígio entre os senhores dos taifa tenha levado a que se esforçassem por atrair eruditos para as suas cortes e patrocinassem as ciências e as artes – tal como na Alemanha dos séculos XVII e XVIII a competição por prestígio entre os senhores da multitude de pequenos principados fez brotar orquestras de elite por todo o lado e fomentou uma produção musical de elevada qualidade e tão copiosa que a maior parte dela continua hoje inédita.

A contra-intuitiva evolução da ciência no al-Andalus é um comprovativo de que a história é de tal modo complexa e emaranhada e envolve a interacção de tantos e tão variados factores que a ideia de que existe uma explicação simples e exclusiva para a ascensão ou o declínio de civilizações e que se aplica a todos os tempos e lugares só pode ser fruto de ingenuidade ou presunção.

Mesquita-catedral de Córdova, um dos testemunhos arquitectónicos do período de esplendor do al-Andalus

Pôr-do-sol em Córdova

Quando a Idade de Ouro de Bagdad já se extinguira e a Idade de Ouro do al-Andalus já estava na fase descendente, o andaluz Ibn Rushd (Averroes, 1126-1198), redigiu, em Córdova, uma refutação de A incoerência dos filósofos, de al-Ghazali, intitulada A incoerência da incoerência (Tahafut al-Tahafut), em que defendia a conciliação da filosofia de Aristóteles com a fé islâmica. Porém, o livro teve maior aceitação na Europa, onde foi traduzido em várias línguas, do que no mundo islâmico, onde a doutrina de al-Ghazali triunfara. Por amarga ironia, Ibn Rushd acabaria por ser o derradeiro grande filósofo da Idade de Ouro islâmica.

Ibn Rushd num detalhe do fresco “O triunfo de São Tomás de Aquino”, por Andrea di Bonaiuto da Firenze (fl.1343-77), no Cappellone degli Spagnoli, Basílica de Santa Maria Novella, Florença

Ibn Rushd passou boa parte da sua vida na corte de Córdova, onde gozava da estima e protecção de Abu Yaqub Yusuf, o segundo califa almóada (reinado: 1163-1184), “um estudioso dos hadith e de filosofia que privava com as mais brilhantes e livres mentes do seu tempo” (Tim Mackintosh-Smith, Os árabes, pg. 413-14).

Ruínas do Bal al-Sudda, o pórtico oriental que dava acesso ao Alcazar da Madinat al-Zahra, perto de Córdova

Abu Yaqub Yusuf acabou por sucumbir a um ferimento sofrido no cerco de Santarém e foi sucedido pelo filho, Abu Yusuf Yakub al-Mansur (reinado: 1184-1199). Este também cultivava interesses intelectuais, sobretudo nos campos da teologia e da jurisprudência, mas não herdou o espírito tolerante e a pouca simpatia pela ortodoxia do pai – ou se herdou, esses traços evaporaram-se à medida que a instabilidade cresceu no Califado Almóada em resultado de rebeliões no Norte de África e do avanço dos reinos cristãos a norte. Yakub al-Mansur concluiu que, para fazer face a estas ameaças, necessitaria do apoio da facção ortodoxa dos teólogos e ulema (especialistas em doutrina e lei islâmica) e, a fim de os aliciar, inflectiu a sua actuação política no sentido do conservadorismo e da intolerância: interditou o ensino da filosofia, a venda de vinho (que, apesar de interdito formalmente pela doutrina islâmica, circulava abundantemente no al-Andalus) e o exercício dos misteres de cantor e músico.

Em 1195, Yakub al-Mansur retirou o apoio a Ibn Rushd, cuja refutação de al-Ghazali e entendimento demasiado “flexível” da doutrina islâmica certamente tinham feito dele um herege aos olhos dos sectores ortodoxos (que, para mais, se terão sentido melindrados quando Ibn Rushd desferira farpas sobre os “literalistas tacanhos”). Perdida a protecção do califa, Ibn Rushd foi alvo de um processo judicial que resultou na sua condenação ao exílio numa aldeia remota e à queima dos seus livros.

“A desgraça de Averroes”: O califa Yakub al-Mansur expulsa Averroes da sua corte. Ilustração em Vies des savants illustrés du Moyen Âge (1867, de Louis Figuier

Passado algum tempo, Ibn Rushd voltaria a cair nas graças do califa, que o chamaria para junto dele, desta feita não na corte de Córdova mas na de Marrakesh, mas o sábio mal chegou a desfrutar desta reabilitação parcial, uma vez que faleceu poucos meses depois, a 11 de Dezembro de 1198. A morte de Ibn Rushd e as tribulações que a antecederam podem ser vistas como uma lápide que assinala o término da Idade de Ouro da ciência árabe. Porém, nos parágrafos que dedica à vida e realizações de Ibn Rushd, Al-Khalili nada diz sobre estas desventuras, talvez por elas sugerirem que a deriva do Islão em direcção ao fundamentalismo, à rigidez e à intolerância foi causa determinante no declínio da ciência e filosofia árabes, ideia que Al-Khalili tenta ignorar ou contrariar ao longo do livro.