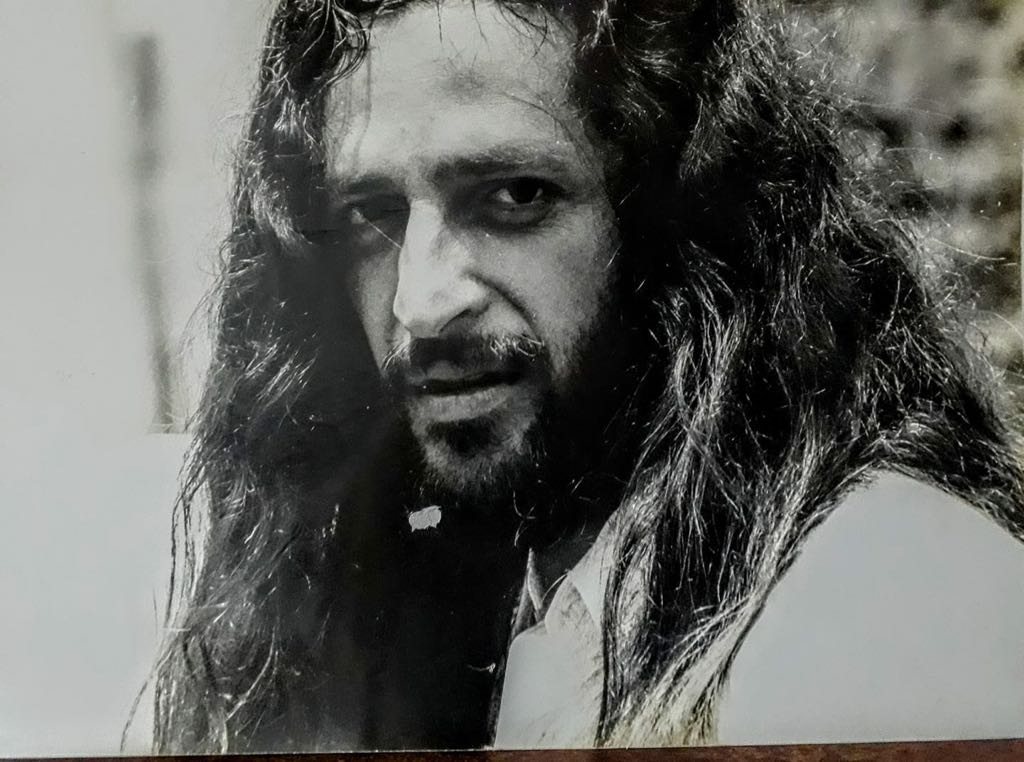

No Alto da Ajuda, era exaltada “A vida e luta do povo português”, estandarte marchante para o Avante de 1984, onde ninguém era indiferente à vida e luta do povo brasileiro, que finalmente descia o morro, a abafar uma ditadura com protestos e cantigas. Alceu Valença, representante máximo do Estado de Pernambuco, Nordeste transfigurado em pessoa, estreia-se em Portugal no Avante, e segue rumo a Nova Iorque, Kool Jazz Festival, Carnegie Hall lotado. No palco era o mesmo Alceu de sempre, desde que nos anos 70 ligou uma guitarra à ficha para cantar o som da terra — forró, baião, xote, frevo — a musicar para uma nova geração de cabeludos o imenso sertão Nordestino, deserto de mistérios infindáveis, desbravado por Luiz Gonzaga, o homem-mito vestido de cangaceiro, bandido armado de couro e sanfona.

“O jornalista do New York Times não entendeu nada”, recorda Alceu ao Observador, num café em Lisboa. Esmagado pela miscelânea de sons, o jornalista que assistia o cantor no Carnegie Hall pergunta se a inspiração era os progressivos Yes. “No”, responde. E Rolling Stones? “I Can’t Get No”, insiste a carregar na ironia. “Não dava para explicar toda a cultura Nordestina ao cara”, defende, a justificar a impossibilidade de dissecar a mestiçagem de ritmos europeus e africanos, a literatura de cordel, o carnaval, as frutas de imensa cor e vogais, os cangaceiros, os vaqueiros, os emigrantes que batem a asa branca para longe da miséria do árido sertão. “Aí ele fez o título do jornal, ‘Alceu Valença, o rock que não é rock’”.

O rock que não é rock de Alceu Valença chega novamente a Portugal. É o Grande Encontro, com Geraldo Azevedo, companheiro de armas e alucinação Nordestina, e Elba Ramalho, a poderosa voz e grande intérprete da terra de João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira. O primeiro encontro foi em 1996, ainda com Zé Ramalho, a devorar o Brasil numa celebração de olhos fechados, garganta e ancas atentas, desde “Coração Bobo” a “Chorando e Cantando”. O forró, o bumba meu boi, o maracatu, o frevo, o cavalo marinho e restante vocábulo Pernambucano, que se traduz sempre na alegria contagiante de uma grande festa, vai agarrar pela cintura os Coliseus, a começar esta quinta-feira, em Lisboa, e acabar no Porto, sempre às 21h.

[Grande Encontro, 20 anos:]

Neste regresso a Lisboa trouxe dois amigos de longa data. Quem é que conheceu primeiro?

Os dois na década de 70. Primeiro o Geraldo Azevedo, que conheci em Recife, ele tinha um programa na televisão a tocar com os amigos, eu nem tocava na altura. Depois, quando ele viajou para o Rio de Janeiro, e ficamos parceiros, conhecemos a Elba, parente de Zé Ramalho, que também morava na cidade e era atriz. Aí eu chamei ela para fazer back vocal no meu disco Espelho Cristalino. Depois eles até ficaram morando juntos, vizinhos da minha casa em Ipanema.

A primeira vez que juntaram este Grande Encontro, nos anos 90, foi a expressão máxima de uma geração musical Nordestina. Por outro lado, começavam os concertos com a velhinha “Sabiá” de Luiz Gonzaga, o grande divulgador da tradição Nordestina. Qual a importância de Gonzaga?

O Gonzaga tocava no altifalante da minha aldeia, assim como o Jackson do Pandeiro, uma cidade bem pequena chamada São Bento do Una. O Gonzaga estoira na década de 50, um absurdo, e depois fica fora de moda, quando a música americana tomou conta, e o Luiz entrou na decadência. Quando a MPB voltou em força, com Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e depois a gente, aí o Gonzaga foi valorizado novamente. Na minha aldeia também tocava no altifalante Jackson do Pandeiro. Vou cantar nesse show uma música que cantei com o Jackson do Pandeiro no Festival Internacional de 1972 chamado “Papagaio Do Futuro”.

É impressionante a quantidade de géneros que Gonzaga propagou e são hoje a base musical do Brasil, a começar pelo baião. Mas é também relevante a indumentária de vaqueiro e cangaceiro que usava nos concertos e ainda são associadas à música nordestina. Todos vocês continuaram esse legado. Qual a explicação desta terra ter uma música e cultura tão rica e particular?

Talvez porque Pernambuco foi a capitania mais forte do Brasil. Depois Pernambuco tinha uma grande gravadora, uma grande rede de rádio, e era suficiente para ter sucessos localizados, géneros musicais próprios. E é uma mistura particular de Portugal, África e um pouco de indígena. Encontramos com facilidade ligações musicais entre Pernambuco e Portugal. O frevo de bloco [género musical presente no carnaval de Recife], todo instrumental, é muito parecido com os vossos ritmos regionais. Eu peguei recentemente num frevo-canção e chamei a Carminho para cantar, a musicalidade é a mesma.

Mas as pessoas de Pernambuco gostam de exaltar a importância da Holanda nessa história.

A invasão holandesa em Pernambuco durou muito pouco tempo [1630 a 1654], mas existe um mito da influência holandesa. A questão é dinheiro. Portugal tirava um dízimo, ou seja, cobrava um imposto. Quando os holandeses ganham a guerra, o Maurício de Nassau [administrador holandês nas cidades de Recife e Olinda] manda baixar o imposto e conseguiu que todo mundo ficasse a favor dele. Depois tivemos outro governante holandês que colocou imposto novamente e recomeçou a guerra. Gilberto Freyre, que foi um dos maiores sociólogos do Brasil, disse que só existem em Pernambuco duas famílias descendentes de holandeses, eles não tiverem tempo de fazer mais sexo.

Entre Portugal e África, e ao som de Luiz Gonzaga, foi assim que começou a sua relação com a música?

A minha cultura, a minha herança, é a mesma de Gonzaga. Eu conheço a cultura nordestina de forma primal. É essa música, sim, mas a minha formação é ouvir bois no meio do mato, no meio da catinga [arbusto], sanfoneiros de forró a tocar na feira da minha cidade, violeiro a improvisar, berimbau de bacia. O povão cantava na minha região de forma natural, não era preciso ser artista. O Luiz Gonzaga fez a síntese dessa herança e criou por cima disso. Eu tenho essa formação e ainda aproveito a inspiração de Gonzaga.

Cresceu na cidade de Recife. Como era antigamente a capital do Estado de Pernambuco?

Era mais bonito, o casario na cidade era todo coloquial, e derrubaram muito para fazer edifícios, e com uma cultura muita rica.

Cultura que você alterou à força da música.

Modifiquei um pouco sim. Botei guitarra no frevo e no forró, que dava mais peso. Mas tinha gente que não entendia. Na minha cidade também tinha as famosas Bandas de Pífano, que são sempre com dois pífanos, e eu decidi acrescentar também uma guitarra à flauta. Certa vez, nos anos 70, o Gonzaga foi ver meu show e eu não sabia. E eu teria muito medo se soubesse, porque naquele momento as pessoas não conseguiam fazer análises mais profundas das coisas. O Brasil estava dividido em quem era universal, que ouvia música americana de guitarra, e quem era tradicional, e o tradicional não podia ter guitarra elétrica. O povo não entendia o que estava fazendo. Depois dele assistir meu show, perguntei o que achou do conjunto, e ele disse: “É uma Banda de Pífano Elétrica”. Ele soube definir.

Sempre foi atraído pelo palco?

Me botaram no palco para cantar com quatro anos de idade, em São Bento do Una, num palco que também era o cinema e teatro da cidade. Cantei e o meu pai viu que tinha jeito p’ra coisa. O meu pai tinha doze irmãos e todos eram formados, e dois filhos dele, meus irmãos, tinham já enveredado pela música, mas ficaram restritos a Pernambuco e não se deram bem, gostavam demasiado de beber. Por isso, na minha casa não existia radiola com disco, ele não queria que eu ouvisse música, e ele era procurador, tinha algumas posses, mas simplesmente não queria comprar. No dia que passei o Vestibular de Direito, deu-me a radiola.

O Direito foi uma forma razoável de agradar os pais?

Sim, ele exigiu. Tive que me formar em Direito e cheguei a fazer jornalismo, na sucursal do Jornal do Brasil em Recife. Quando me formei, na mesma altura que o meu irmão se formou em medicina, o pai me deu o seu anel de rubi, com brilhante. Eu perguntei se podia vender para fazer uma festa para mim e meu irmão. Então fiz um show, em Recife, mas era tão maluco que tive que sair de palco, todos me olharam de lado. Tinha um violão desde os 17 anos, presente da mamãe, claro.

Advocacia, nunca praticou?

Estagiei num escritório, mas quando tive que defender uma parte, tinha a certeza que a outra parte tinha razão. Um juiz percebeu que um cara assim não podia ser advogado. Tem um facto interessante neste período. Participei num concurso e fui para Harvard, para estudar Sociologia do Desenvolvimento da América Latina. Um dos colegas de Harvard tinha um violão, aí eu pegava no violão e tocava na rua. Um dia passa um jornalista e me pergunta o que fazia, eu disse que vinha do Brasil e gostava de fazer música contra a ditadura. Ele botou no jornal, ‘Alceu Valença, o Bob Dylan brasileiro’. Eu que nunca tinha ouvido Bob Dylan.

E no regresso a Recife tínhamos cantor?

Ainda no Jornal do Brasil, vi a notícia do Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro. E assim cantei a sério pela primeira vez, no Maracanazinho, um palco muito importante. Quando voltei a Recife, comecei fazendo mais show.

Em 1972, a meias com Geraldo Azevedo, lançou um disco que se tornou um dos registos fundamentais da cada vez mais aclamada Psicodelia Nordestina.

Conheci o Geraldo em casa de um amigo, toquei para ele algumas músicas, ele gostou e desafiou para fazer outra música. No dia seguinte fiz o “Talismã”. Quando decidimos lançar o disco junto, já a morar no Rio de Janeiro, não aconteceu nada. Ainda fomos convidados para participar e fazer música num filme chamado “A Noite do Espantalho”. Mas depois não tinha mais condições de estar no Rio, o meu irmão médico é que ajudava e tinha ido para a Europa. Desisti e voltei para Recife, para fazer show na minha cidade. Por sorte, um diretor da Globo me viu e enlouqueceu, me mandou de volta para o Rio, para gravar pela Som Livre. Por incrível que pareça, o Geraldo também entrou quase na mesma altura na Som Livre.

Assim surgiram os primeiros discos, Molhado De Suor, Vivo! e Espelho Cristalino, com aquela sonoridade distinta da Psicodelia Nordestina ou rock nordestino.

Aquilo não tem rock. A minha música era com timbre de rock, mas por dentro não tem nada de rock. Vou lhe explicar: é que tudo tinha que ter uma legitimidade, e por causa do Tropicalismo definiram que eu não era tradicional, era universal, mas eu nunca tinha ouvido Beatles na vida.

Nesse caso, como explicar a sonoridade totalmente diferente desses primeiros discos?

É uma questão de timbre. Eu juntava a flauta à guitarra, e um colega [Lula Côrtes] tinha um tricórdio, uma cítara de três cordas que tinha trazido de Marrocos. Quando ele tocou isso, reparei que aquele som diferente remetia a viola, e tínhamos que ter também uma viola. Só que a viola do Nordeste tem um som particular e esse mistura ficou diferente de tudo.

A linguagem meio hermética era para driblar a censura?

Eu diria mais metafórico que hermético. Era tudo uma maneira de enrolar a censura. Era a minha forma de protesto, falava de tortura sem eles entenderem, era meu plano de fuga. Até fiz de sacanagem uma letra para eles:

“Mas você pensa que eu comi

A sobremesa

Que restou do seu almoço

Você pensa que eu engoli

O nó que trago sem descer

No meu pescoço”.

Coração Bobo, o álbum de 1980, é um animal diferente. Quando é que percebeu que uma música mais popular, mais romântica, mais nordestina, seria o seu caminho?

Mudou um pouco porque teve a abertura política, eu não precisava de ser tão agressivo. “O Coração Bobo”, a música, era um baião.

Parece um repente, o improviso cantado típico do Nordeste. Muito da sua música é imediata?

Um repente é diferente, normalmente tem que ser decassilábico. Mas é, sou o compositor mais rápido do mundo.

O disco seguinte, Cavalo De Pau, é um divisor de águas, com a sequência insuperável de “Tropicana”, “Como Dois Animais” e “Pelas Ruas Que Andei”. Parece uma mudança radical, e ao mesmo tempo, a mistura perfeita de modernidade com som e linguagem da terra. Foi uma grande mudança na sua vida?

Não tem muita mudança, não. Veja “Tropicana”? [começa a fazer ritmo na mesa e cantar:]

“Da manga rosa

Quero gosto e o sumo

Melão maduro, sapoti, juá

Jaboticaba, teu olhar noturno

Beijo travoso de umbu cajá”.

É um xote [variação de forró], se juntar uma sanfona, podia ser um xote de Gonzaga. É tudo uma questão de timbre e diferentes arranjos.

Os clássicos dos anos 80 são muitos, singles maiores que a vida, como “Anunciação”, “Rouge Carmin”, “Solidão” ou “Girassol”. Não mudou sua carreira?

Eu nem notava o sucesso. Vi agora um documentário sobre a minha vida, que dizia que o Cavalo De Pau vendeu um milhão e 600 mil em seis meses. Nem sabia isso.

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo: o Grande Encontro

Em 1985 estava na primeira edição do Rock in Rio com 70 mil pessoas a cantar as suas músicas, depois de muitos anos a ser ignorado pelo grande público. Isso não tem explicação?

Era porque tocava na rádio. É verdade que os meus discos anteriores venderam pouco em comparação, hoje seria até aceitável esses valores que o mercado mudou muito. Podemos explicar o sucesso pela abertura política, quando a música brasileira foi muito mais favorecida.

Essas grandes canções de rádio são a razão que ficou conhecido o nome Alceu Valença. Como define Alceu Valença para quem nunca ouviu?

Sou um cara muito agitado, não paro um segundo, sou um perguntador que gosta de filosofia, sou um poeta. Tenho um olhar cinematográfico, realizei um filme chamado “A Luneta do Tempo”. Sou um observador, com observação muito rápida, feita com esta máquina [aponta para os olhos]. A minha música é consequência disto tudo, muita observação, crítica e romantismo.

Sempre foi apresentado como um representante do Nordeste. Conseguiu romper com o regionalismo na sua música?

Não tenho essas questões, o Nordeste não precisa de representação, ele tem Jorge Amado, ele tem Caetano Veloso e Gilberto Gil. Acontece que quase todas as rádios e gravadoras estavam no Rio e São Paulo, então tive que sair da minha terra, mas não era para representar a terra. Provavelmente, se eu não tivesse ido para o Rio, seria nada.

Começou em Recife, passou décadas no Rio de Janeiro e agora tem segunda casa em Lisboa. Encontra paralelismos entre esta Lisboa e Recife?

As ladeiras [ruas íngremes]. Fiz uma música chamada “Ladeiras”, e quando canto lembra Lisboa, são cidades gémeas, paralelas. A ladeira é boa para a saúde, sou viciado em subir ladeira. Recife tem rio também e todos os prédios antigos tem arquitetura portuguesa.

Quando é que pisou Lisboa a primeira vez?

Vim a Portugal a primeira vez em 1979. Fui morar em Paris, o meu pai tinha medo de avião, mas queria muito conhecer Lisboa. Acontece que temos herança portuguesa muito forte. Sou Paiva, Alves, Monteiro e Almeida. Só Valença é que não conseguimos encontrar a origem. Nessa viagem conhecemos um cara na rua, ainda me lembro de tudo, fui ao Castelo de São Jorge, fiquei apaixonado pela vista e veio daí a ideia de um dia ter aqui apartamento. Hoje tenho e venho sempre duas vezes por ano.

E o que é esse documentário filmado em Lisboa que já se ouve falar.

É sobre as urbes paralelas, sobre o caminhador. A parte de Lisboa já está toda filmada. São cidades onde caminho e vivo de forma paralela, me marcaram, como Paris e Amesterdão, onde gravei um disco. O documentário sou eu caminhando nessas cidades, sem parar.

[imagens do documentário “A Lisboa de Alceu Valença”:]

O povo nordestino é na génese o povo migrante brasileiro. O que acha desta recente migração brasileira para Portugal?

É diferente né? A migração nordestina era muito pobre. Quem está agora chegando são pessoas que querem sair das grandes urbes, deixar a família passear à vontade, são gente aposentada, classe média alta, e também muita gente cansada da situação política.

O Brasil atravessa um momento delicado. Como canta Geraldo Azevedo no Grande Encontro, é “Chorando e Cantando” que se sobrevive?

Pode ser. Politicamente está muito difícil. É um radicalismo profundo, é muita briga, sem qualquer discussão. Sou um perguntador que gosta de analisar factos, mas nem nos jornais brasileiros podemos acreditar. As pessoas não estão conversando, o problema é esse.

Concertos do Grande encontro: esta quinta-feira, dia 12, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (21h); sexta-feira, dia 13, no Coliseu do Porto (21h)