Índice

Índice

William Gaddis, J R (1975)

Há dois livros de William Gaddis publicados em Portugal. Gótico Americano (Difusão Cultural, 1991) ainda costuma encontrar-se de vez em quando em caixotes de alfarrabistas; Ágape, Agonia (Ahab, 2010) uma obra póstuma e menor – tanto em importância como em escala – evaporou-se com semelhante competência.

O autor não estranharia estes exemplos de entropia reputacional. O seu primeiro romance, The Recognitions, inaugurou uma corrente específica da literatura americana do pós-guerra, a sub-categoria informalmente classificada como “tijolo enciclopédico”, e seria difícil imaginar V., O Arco-Íris da Gravidade e A Piada Infinita sem a influência desse colossal precursor. No entanto, publicado em 1955, o livro vendeu algumas dúzias de exemplares, rendeu perto de 14 dólares ao autor, e foi prontamente criogenizado. A reanimação começou com um escriturário de Nova Iorque, que publicou um patusco e violento panfleto intitulado “Fire the bastards!” (“despeçam”, por assim dizer, “os cabrões”) reunindo todas as recensões críticas saídas na imprensa da época e denunciando um festival de ignorância e desonestidade – críticos que assumiram não ter lido o livro, críticos que se limitaram a copiar o resumo da contracapa, etc. – aos quais não escaparam nomes como George Steiner e Granville Hicks. Forçado a arranjar um emprego para financiar o livro seguinte, Gaddis passou as duas décadas seguintes a escrever discursos para executivos da Pfizer.

William Gaddis em 1968

J R foi o resultado desse longo período de hibernação. São mais de 700 páginas sem capítulos ou secções autónomas, que consistem quase exclusivamente em diálogo sem verbos de atribuição: uma teleconferência infinita pontuada por esporádicas transições líricas. O elenco é numeroso e os enredos vão proliferando, muitos deles estabelecendo contrapontos entre empreitadas artísticas e comerciais (um compositor clássico, por exemplo, é contratado para fornecer a banda sonora de um documentário destinado a promover a importação de zebras). O protagonista é JR Vansant, de onze anos, que constrói um império financeiro a partir de uma cabine telefónica no seu liceu em Long Island (a história tem curiosas semelhanças com um artigo que Michael Lewis escreveu para o New York Times em 2001). Como qualquer criança, JR é entusiástico, criativo, despreocupado com as consequências negativas dos seus actos, e combina um respeito tácito pelas regras adultas com o talento para explorar tudo aquilo em que as regras são omissas. A fórmula cómica do livro é reconhecer nessas características o temperamento ideal para o empreendedorismo predatório.

J R permanece “actual” não só pelas óbvias correspondências temáticas com os ciclos noticiosos dos últimos tempos (colapsos económicos, bancos periclitantes, paraísos fiscais), mas por ser um dos romances modernos que melhor soube calcular e satirizar a intrigante deriva paralela – da arte e do capitalismo – na direcção da complexidade e da abstracção.

Charles Portis, The Dog of the South (1979)

Outro exemplo vivo de que é preferível ser fanaticamente amado por cinco pessoas do que tepidamente apreciado por mil, Charles Portis podia perfeitamente ser uma nota de rodapé na literatura americana, não fosse a ruidosa minoria de fãs célebres, incluindo Nora Ephron, Conan O’Brien e Stephen Malkmus, que se dedicou a espalhar o evangelho. O início da sua carreira, aliás, pode encontrar-se precisamente numa nota de rodapé: no prefácio de Tom Wolfe à célebre colectânea que lançou e baptizou o New Journalism, é mencionado um tal de “Charlie Portis”, que herdou o antigo posto de Karl Marx na redacção do Herald Tribune em Londres, e se demitiu no final da década de 60 para regressar ao Arkansas, onde alugou uma barraca à beira-rio e se pôs a escrever um romance de dez em dez anos.

Um desses romances (o menos impressionante e – de longe – o que mais exemplares vendeu) foi True Grit, que viria a proporcionar a John Wayne o seu único Oscar, e que foi publicado por cá pela Presença em 2011, depois da segunda adaptação feita pelos irmãos Coen.

Charles Portis

Embora alguns aficionados prefiram Masters of Atlantis, a história de uma sociedade secreta fundada por acidente e das suas irrelevantes cisões e disputas internas ao longo de várias décadas, a obra-prima de Portis é provavelmente The Dog of the South. Narrado na primeira pessoa por um auto-didacta de 26 anos chamado Ray Midge, o livro é o relato de uma demanda heróica, do Arkansas até ao Belize, em busca da ex-mulher que fugiu com o amante, levando-lhe o Ford Torino e a sua “melhor gabardine”. Entre outras proezas, o périplo permite acumular uma das melhores colecções de excêntricos desde Almas Mortas, mas o livro é, acima de tudo, um imaculado exemplar dessa sub-especialização americana: o longo e difuso monólogo coloquial. Como Huck Finn, Augie March ou Holden Caulfield (e as comparações não são exageradas), Midge vai transportando a história para uma distância cada vez maior do seu expediente catalizador, guiado unicamente pela força motriz da sua voz, e da sua infatigável curiosidade.

Munido da bagagem acumulada ao longo de uma caótica e solitária aprendizagem – considera-se especialista em história militar, motores de automóveis, armas de fogo, geologia – vai indexando o mundo aos soluços, e redescobrindo o deslumbramento nas distinções mais microscópicas, mesmo que para isso tenha de começar uma briga num café à beira da estrada. Da mesma forma que algumas pessoas são pedantes sobre ortografia, Ray Midge é pedante sobre a realidade inteira. É um auto-retrato inadvertido e comovente do que acontece ao temperamento obsessivo quando não encontra um objecto adequado (ou sequer inadequado), narrado por uma das vozes mais cómicas da ficção americana.

John Crowley, Little, Big (1981)

“Num certo dia de Junho, em 19_, um jovem partiu da grande Cidade e caminhou a pé na direcção de um lugar chamado Edgewood, de que ouvira falar, mas onde nunca estivera”.

É um começo de conto de fadas – e Little, Big pode ser definido em parte como um conto de fadas, embora a definição não nos leve muito longe sem um galhardete de qualificações. É um conto de fadas apenas na medida em que Sonho de Uma Noite de Verão continuaria a ser um conto de fadas caso Titania, Oberon e Puck estivessem ausentes da peça, e a plateia tivesse de intuir a sua existência apenas pelos efeitos das suas manipulações.

Edgewood não aparece em mapa algum – embora se situe numa Nova Inglaterra potencialmente real – e alberga uma casa maior por dentro do que por fora, habitada por cinco gerações da mesma família, cujas vidas o livro vai acompanhando, desde o patriarca que a fundou no séc. XIX (um arquitecto avant-garde chamado John Drinkwater) até ao início adivinhado de um vagamente distópico séc. XXI, onde uma Nova Iorque decadente pode, ou não, ser o palco para a ressurreição do Imperador Barbarossa.

John Crowley

O livro ganhou o World Fantasy Award em 1982, mas na verdade tem muito menos em comum com as obras de Tolkien ou George R. R. Martin (ou com Cem Anos de Solidão, com o qual é por vezes timidamente comparado), do que com o Ada de Nabokov: outra saga familiar passada num mundo quase imperceptivelmente paralelo, e que progride menos por avanços narrativos do que pela acumulação de ecos, padrões e simetrias. A estratégia predominante é a implicação, a sugestão, o inventário de pistas e o adiamento de respostas. Quase todos os desenvolvimentos relevantes acontecem fora de cena, e depressa se aprende que a atmosfera é mais importante que qualquer incidente específico. Providencia o tipo de experiência de imersão que costuma alienar ou converter leitores para a vida inteira (desistir enfurecidamente às primeiras oitenta páginas ou reler o livro todos os anos parecem ser as experiências mais comuns).

Uma anomalia digna de registo: aqui há uns anos, Harold Bloom, já então auto-empossado no seu cargo de manutenção higiénica do cânone ocidental, e com a sua célebre falta de paciência para outros autores vivos que não Philip Roth, Cormac McCarthy e mais meia dúzia de felizardos, foi convidado a nomear o seu romance preferido. Escolheu Little, Big.

Laszlo Krasznahorkai, Satantango (1985)

Durante uma entrevista a uma estação de rádio americana em 2012, o romancista húngaro Laszlo Krasznahorkai respondeu nos seguintes termos a uma pergunta eminentemente corriqueira sobre o seu lugar na tradição literária europeia: “Afastei-me do berço sob uma nuvem. Por vezes afasto-me para a direita, mas a nuvem persegue-me; por vezes vou para a esquerda, mas a nuvem persegue-me. Vivo dentro dessa sombra. E as coisas, compreende, são um bocadinho tristes dentro da sombra. Sonho com a luz, mas vivo dentro da sombra”. Após uma compreensível pausa de dez segundos, o entrevistador insistiu, da melhor maneira que soube: “E não é possível escapar?”. Krasznahorkai: “Não. Não é possível escapar. É por isso que eu sou tão engraçado!”.

Pelo menos até 2015, ano em que recebeu o Man Booker International, o nome de Krasznahorkai era porventura mais conhecido pela associação a Béla Tarr, o cineasta que adaptou (muito livremente) duas das suas obras ao cinema – incluindo a transformação das 280 páginas de Satantango num filme de sete horas.

O romance, o seu primeiro, foi chegando lentamente às línguas ocidentais (traduzido para francês em 2000, para inglês em 2012). A tradução inglesa, do poeta George Szirtes, demorou oito anos a completar – e boa sorte ao tradutor português que tente melhorar estes prazos. Mais ou menos estruturado como um tango – seis passos para a frente, seis para trás – cada capítulo do livro consiste num único parágrafo. (Ainda assim uma tarefa menos intimidante do que traduzir War & War, onde cada capítulo é uma frase, uma das quais se prolonga por dezoito páginas).

Laszlo Krasznahorkai

A acção decorre numa aldeia sem nome, onde uma fábrica encerrada provocou um lento declínio. Chove constantemente. A paisagem é reduzida a ferrugem, lama e teias de aranha (embora nunca ninguém veja aranhas). Os poucos habitantes que restam ocupam o tempo a vigarizar-se uns aos outros, a cometer adultério com a Sra. Schmidt, a afogar gatinhos em alguidares de veneno, e a emborcar copos de pálinka, o equivalente local do bagaço que, a julgar pelos efeitos, não deve ser muito diferente de álcool puro. Toda a gente parece à espera de qualquer coisa e quando Irimiás, há muito julgado morto, regressa inesperadamente à aldeia, a população promove-o automaticamente a figura messiânica.

Será tentador ver no romance o tipo de alegoria política comum na literatura da Europa de Leste – até porque, como reflecte uma das personagens, as pessoas habituadas à opressão correm o risco de ser “exploradas pelo mero acaso”. A outro nível, porém, Satantango manipula uma fórmula mais antiga – a desintegração de uma comunidade tão atomizada que é incapaz de resistir à singularidade, ao visitante misterioso, ao homem que chega para “corromper Haydleburg”.

Como mostrou na entrevista citada, Krasznahorkai exibe também muito do humor oblíquo de Beckett sob uma superficial solenidade – o mesmo Beckett capaz de transformar o atropelamento de um cão em vaudeville, uma espera interminável num enredo, e capaz de compreender que, a partir de um certo ponto, o único efeito produzido pelo desespero é fazer com que tudo seja “tão engraçado”.

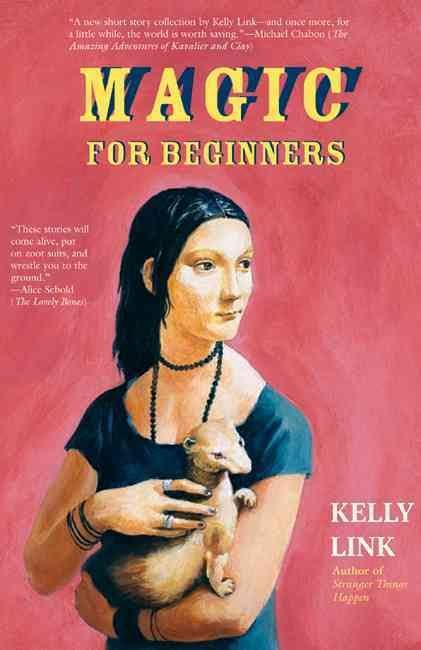

Kelly Link, Magic for Beginners (2005)

Um dos problemas com as habituais descrições críticas do realismo é que muito poucas são realistas. Quase todas as tentativas para contar uma história coerente sobre a evolução das formas e técnicas literárias que consolidaram aquilo a que chamamos (e que aprendemos a reconhecer como) “realismo” acabam, mais tarde ou mais cedo, por cometer as distorções e omissões necessárias para contar a história que pretendem contar: uma em que tudo aquilo que não é realismo é uma aproximação tacteante ao realismo, ou um afastamento deliberado do realismo. A mais complicada verdade é que o realismo é um objectivo e não um modo; qualquer técnica é artifício e todo o artifício procura, dentro do seu modo preferencial, a plausibilidade. Muito do que é tradicionalmente lido como não-realismo (talvez ainda mais no conto do que no romance) representa uma rejeição de rotinas formais e não a procura de objectivos diferentes.

Será talvez uma tangente demasiado longa para apresentar Kelly Link, uma das figuras de proa de um “movimento” designado como slipstream, ou neo-fabulismo, que procura agrupar um conjunto de escritores cuja principal característica em comum é a apropriação de elementos dos géneros fantásticos (ficção científica, fantasia, horror) para cenários narrativos familiares, mas cuja elusiva classificação parece obedecer menos a imperativos taxonómicos do que publicitários. A manobra teve penetração suficiente no mainstream para fazer com que Get in Trouble, o seu livro mais recente, chegasse a finalista do Pulitzer, mas é em Magic for Beginners que se deve começar.

Kelly Link

Muitas das histórias de Link são sobre a adolescência (e são realistas sobre a adolescência), não apenas pela sua evidente predilecção por momentos narrativos em que alguém vive determinada experiência pela primeira vez, mas também porque o estilo engendra uma atitude perante esses sobressaltos que reproduz a adolescência: o período da vida em que o mesmo evento pode ser simultaneamente encarado como a coisa mais importante de sempre e aceite com total descontracção. A história que dá título à colecção, “Magic for Beginners”, é a estruturalmente mais audaciosa: resume o episódio de uma série televisiva em que os protagonistas são um grupo de amigos obcecados por outra série televisiva – um programa sem horário fixo, que nunca passa duas vezes no mesmo canal, com elenco variável, e cujos desenvolvimentos parecem por vezes reflectir as preocupações mundanas dos espectadores: divórcios parentais, primeiros amores, amizades em risco. (E, numa década em que a televisão pareceu alargar as possibilidades da narrativa, Link conseguiu criar nas páginas de um livro uma série que não poderia existir em qualquer outro lugar).

Outro conto começa (como Rumo ao Farol, de Virginia Woolf) com a resposta a uma pergunta que nunca ouvimos e evolui gradualmente para uma reinvenção de “The Swimmer”, de John Cheever: uma história de terror suburbano sobre uma casa assombrada não por presenças, mas por ausências. Também envolve coelhos. Chama-se “Stone Animals”, e foi eleito um dos melhores contos americanos de 2005; a classificação pode facilmente ser alargada ao resto da década.