Índice

Índice

A maior parte da população e até as elites supostamente informadas estão intoxicadas com a desinformação maciça segregada pelos mass media e pelos governos, que são ambos manipulados por poderes ocultos. Esta desinformação passa pela inculcação nas mentes crédulas de narrativas deturpadas da História, que, à força de serem repetidas, se convertem na “verdade oficial”. É o caso da morte de Hitler: é consensualmente aceite que teve lugar no bunker da Chancelaria do Reich, a 30 de Abril de 1945. Porém, há espíritos astutos e insubmissos que não se deixam ludibriar pelas “verdades oficiais” e empreendem diligentes investigações que revelam os factos “que não vêm nos jornais” e não são reconhecidos pela comunidade académica; foi assim que um desses outsiders, o argentino Abel Basti, conseguiu obter de um seu compatriota – um certo Alberto Vitale – o testemunho (dado como fidedigno) de que, em 1953, via frequentemente Hitler “com umas grandes botas e a andar numa bicicleta preta de senhora, indo de casa em casa a vender ervas aromáticas”.

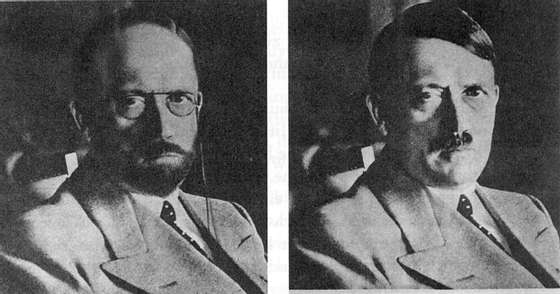

No início dos anos 30, a propaganda nazi tentou projectar a imagem de um Hitler caseiro e afável, a fim de atenuar uma aura de radicalismo que poderia assustar o eleitorado moderado; foto c.1933

Richard J. Evans é um dos mais reputados especialistas na história europeia dos séculos XIX e XX e, em particular, da história da Alemanha, e, ainda mais especificamente, da Alemanha nazi, e possui vasta e aclamada obra publicada, onde ocupa lugar central a monumental The Third Reich Trilogy (2003-08), editada em Portugal pelas Edições 70 (o vol. III surgiu em Janeiro passado). Evans é um profundo conhecedor da sociedade alemã – dedicou livros específicos ao estudo da sua burguesia, classe operária, campesinato e “marginais” –, da historiografia alemã (em particular à forma como esta lidou com o embaraçoso legado do nazismo) e da estrutura de poder do III Reich.

A sua reputação de autoridade na história do III Reich levou a que em 2000 fosse convocado como testemunha de defesa da historiadora Deborah Lipstadt, a quem o historiador David Irving movera um processo de difamação após Lipstadt o ter rotulado como “negacionista do Holocausto”. O tribunal concluiu que Irving era efectivamente negacionista (e também anti-semita) e que os seus livros mostravam Hitler sob uma luz irrealisticamente benévola e a sua reputação como historiador, que já estava em declínio há anos, afundou-se ainda mais. O negacionismo de Irving não teve apenas consequências no seu prestígio académico: foi declarado persona non grata em vários países e, em 2004, um tribunal austríaco condenou-o a três anos de prisão pelo crime de negacionismo.

Irving está hoje caído no semi-olvido e é encarado como um pária pela comunidade dos historiadores, mas tal não significa que as visões deturpadas – ou até lunáticas – sobre a história da Alemanha nazi tenham perdido vigor. Pelo contrário, a Internet e, em particular, as redes (ditas) sociais, permitiram aos fãs de teorias conspirativas chegar a um auditório mais vasto, menos “erudito” e mal preparado para avaliar a veracidade da torrente de “informação” que desemboca a cada minuto no seu smartphone ou computador e que se tem revelado extremamente receptivo a todo o tipo de atoardas (ainda há pouco se deu conta no Observador de uma faceta dessa proliferação de visões conspirativas da História em Quem anda a falsificar a História de Portugal?). Este novo fulgor das teorias conspirativas é bem atestado pela questão da morte de Hitler: os rumores de que não se teria suicidado no bunker surgiram logo em 1945, mas publicaram-se mais livros defendendo esta teoria no século XXI no que entre 1945 e 2000.

Foi este persistente e luxuriante florescimento de teorias conspiracionistas sobre Hitler e o III Reich que levou Evans a empreender a investigação que desembocou em As conspirações em torno de Hitler: O III Reich e a imaginação paranóica (The Hitler conspiracies: The III Reich and the paranoid imagination), uma publicação das Edições 70, com tradução de Patrícia Xavier.

A capa de “As Conspirações em Torno de Hitler”, de Richard J. Evans (Edições 70)

Evans elegeu cinco teorias populares e recorrentes, deixando de fora a que defende que o Holocausto nunca existiu (ou que, pelo menos, o morticínio de judeus ocorreu de forma bem diversa da que é aceite pela “história oficial”), uma vez que já tinha feito dela o tema de Lying about Hitler: History, Holocaust and the David Irving trial (2001), publicado na sequência da sua intervenção no julgamento de Irving.

“Os Protocolos dos Sábios de Sião”

Os Protocolos dos Sábios de Sião – um programa para o domínio do mundo delineado no Congresso Sionista de 1897, em Basileia – são um paradigma da persistência das teorias conspirativas, por mais asininas, incongruentes e descabeladas que sejam. Apesar de serem uma falsificação grosseira e inepta, resultante da colagem atamancada de excertos de várias obras anteriores, e terem sido denunciadas como fraude pouco depois de terem começado a circular na Rússia, c.1903, continuam a merecer crédito em pleno século XXI, pela parte de organizações e figuras de diversos quadrantes políticos.

Frontispício, ilustrado com símbolos ocultistas, de uma edição russa de 1911 de O grande no pequeno (Valikoe i malom), de Sergei Nilus, uma publicação que incluía Os Protocolos dos Sábios de Sião e que deu grande contributo para a difusão destes

Os Protocolos costumam ser apontados como tendo moldado a ideologia anti-semita de Hitler, mas não é certo que Hitler os tenha lido. Evans faz notar que a obra não constava entre os 16.000 títulos da biblioteca pessoal de Hitler e que, mesmo que aí estivesse representada, tal não significaria que Hitler a tivesse lido e, menos ainda, que tivesse assimilado a sua mundividência. Na verdade, Os Protocolos não introduziam novidades apreciáveis em relação aos preconceitos e atoardas anti-semitas que, na viragem dos séculos XIX/XX, floresciam na Europa Central e na Rússia. Na Áustria e na Baviera em que Hitler passou aos seus “anos de formação”, “jornais, revistas, opúsculos e panfletos nacionalistas de extrema-direita disseminaram a ideia de que os judeus eram uma influência oculta por trás de tudo o que odiavam na vida moderna, desde o feminismo e o socialismo à música atonal e à arte abstracta […] Foi deste ambiente social que Adolf Hitler assimilou as crenças anti-semitas que se tornaram tão centrais na sua perspectiva do mundo” (Evans).

Outra fonte provável onde Hitler terá ido beber – ou fortalecer – as suas crenças anti-semitas terá sido, segundo Evans, The international Jew, uma compilação de artigos anti-semitas publicados no jornal The Dearborn Independent, que era sustentado por Henry Ford, milionário americano da indústria automóvel e notório anti-semita. Esta colecção de quatro volumes surgiu nos EUA entre 1920 e 1922 e foi publicada em 1922 na Alemanha – a obra fazia parte da biblioteca pessoal de Hitler (que, em mais de uma ocasião, manifestou a sua admiração por Ford) e foi lida também por outras figuras proeminentes do NSDAP (Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães), como Joseph Goebbels e Baldur von Sirach.

Edição alemã do I volume da compilação The international Jew, publicada em 1922 em Leipzig

Por esta altura, Os Protocolos já tinham sido alvo de mais uma denúncia, através de um bem fundamentado artigo de Philip Graves, correspondente do diário londrino The Times em Istambul, que descobrira que o panfleto plagiava trechos inteiros de um livro de 1864. Claro que estas investigações não dissuadiram quem queria acreditar n’Os Protocolos – como Hitler escreveu, num típico e inexpugnável raciocínio conspiracionista, o próprio facto de serem denunciados como falsificação era “a prova mais certa de que são genuínos”.

Todavia, o facto de Hitler acreditar na existência de uma conspiração mundial judaica e na veracidade d’Os Protocolos não quer dizer que os tivesse invocado frequentemente nos seus escritos e discursos, ao contrário do que usualmente se crê. Após um estudo exaustivo destes materiais, bem como da propaganda do NSDAP, Evans concluiu que “a propaganda nazi raramente mencionava Os Protocolos de forma directa quando aludia a uma conspiração mundial judaica […] A ideia de uma conspiração mundial judaica foi também disseminada por outras publicações; era um lugar-comum da ideologia anti-semita, e Os Protocolos eram, na realidade, apenas uma ilustração entre muitas”.

“Ele é o culpado da guerra”: cartaz alemão de 1943, da autoria de Mjolnir (pseudónimo de Hans Schweitzer)

Evans não o menciona, mas é possível que Hitler, que era um escritor medíocre e possuía débil cultura literária, mas tinha uma invulgar capacidade de comunicar com as massas e sabia intuitivamente o que agradava a estas e quais eram as suas limitações, estivesse consciente de que Os Protocolos eram uma amálgama atabalhoada, confusa, desequilibrada, incongruente e “extremamente entediante” (como escreveu um crítico) e que não seriam a forma mais eficaz para inculcar crenças anti-semitas no povo alemão.

Tal não impediu que Os Protocolos fossem alvo de numerosas edições, invariavelmente promovidas por grupos de extrema-direita: um deles foi, em 1933, a Frente Nacional Suíça, o que motivou um processo judicial promovido pela comunidade judaica de Berna, “ao abrigo de uma lei local que proibia a distribuição de textos imorais, obscenos ou degradantes” (Evans). Em 1934, o tribunal concluiu “que se tratava de um texto plagiado, obsceno e falsificado, e deu razão à acusação”. A Frente Nacional Suíça recorreu para o Supremo Tribunal, que, em 1937, confirmou “que o documento era, com efeito, forjado” mas que, por outro lado, “não violava a lei da literatura obscena, uma vez que se inscrevia na categoria de propaganda política”.

Esta decisão merece uma reflexão no contexto da actualidade, em que se regista uma propensão crescente para que Governos, parlamentos e tribunais estabeleçam uma verdade histórica como inquestionável e determinem a punição judicial de quem a negue publicamente. Ora, a possibilidade de todos poderem exprimir publicamente as suas crenças, por mais absurdas que sejam, tem a vantagem de permitir identificar facilmente os seus elementos mais obtusos e obnóxios, sobretudo no campo político.

Não só o discurso político prima pela mentira e pela dissimulação, como a vida pacata, regrada e burguesa nos países desenvolvidos desencoraja a apresentação pelos partidos de propostas abertamente radicais, que poderiam assarapantar o eleitorado; a interiorização dos códigos da “correcção política” veio contribuir ainda mais para formatar, homogeneizar e neutralizar o discurso político, de forma que a maioria dos partidos se limita a enunciar nos seus programas generalidades amáveis, inócuas e consensuais e oculta os seus verdadeiros propósitos, não deixando pistas sobre como poderá comportar-se na eventualidade de se ver no poder com maioria absoluta. É neste contexto que a liberdade de publicar, ler e tecer elogios públicos a Os Protocolos dos Sábios de Sião ou a Mein Kampf, ou de negar a realidade histórica do Holocausto ou do genocídio arménio, ou de elogiar regimes tirânicos, se torna crucial, pois revela as verdadeiras inclinações, a natureza profunda oculta sob as formalidades democráticas e a langue de bois da propaganda política. Quando, em 2011, Jorge Messias publicou no jornal Avante!, órgão oficial do PCP, um artigo que dava pleno crédito a Os Protocolos dos Sábios de Sião e se alicerçava neles para denunciar uma conspiração sionista à escala global, tendo por “mentores e condutores do processo […] os Illuminatti que repartem ligações entre a Santa Sé, a Maçonaria, o Pentágono e a Wall Street”, prestou um serviço inestimável, pois revelou mais sobre a natureza do PCP do que uma aprofundada investigação jornalística desenvolvida ao longo de anos e do que o escrutínio minucioso do programa e estatutos do partido e dos discursos do seus dirigentes pelos mais argutos politólogos da nossa praça.

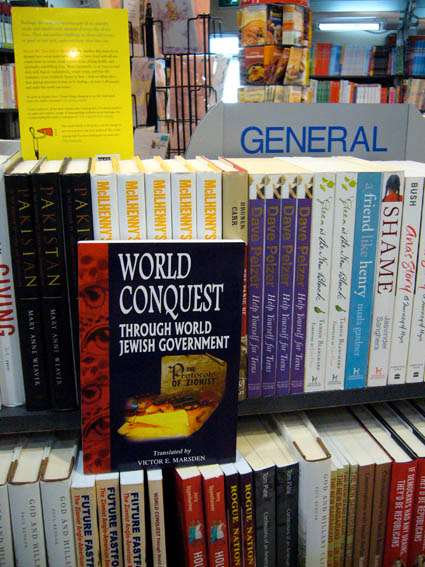

Os Protocolos estão vivos: Uma edição moderna em inglês fotografada numa livraria no Aeroporto de Kuala Lumpur em 2008

O Exército alemão foi “apunhalado pelas costas” em 1918?

Evans faz questão de deixar bem claro que a “narrativa” da “punhalada pelas costas” teve significados diversos para diferentes protagonistas e em diferentes momentos. Mal a guerra terminou, o general Erich Ludendorff, que chefiara o Estado-Maior alemão de 29 de Agosto de 1916 até 26 de Outubro de 1918, duas semanas antes do término da I Guerra Mundial, atribuiu a derrota da Alemanha neste conflito ao “efeito que a desmoralização da pátria teve sobre o exército”. Ou seja, os militares na frente de batalha tinham desempenhado plenamente a sua missão e tinham-se mantido firmes, o que falhara fora a “frente interna”, ou seja, os civis.

Erich Ludendorff (1865-1937) no seu gabinete no quartel-general alemão, 1918

Como escreve Evans, Ludendorff apresentou esta narrativa “para se defender da acusação amplamente divulgada, e bastante mais plausível, de que fora ele a perder a coragem após o fracasso das suas ruinosas e mal conduzidas ofensivas na frente ocidental”. Com efeito, embora, no Outono de 1918, o moral na frente interna alemã não fosse o melhor, a verdade é que a vontade de combater e a coesão do Exército alemão estavam a esfrangalhar-se, como atestam as rendições e deserções em números crescentes na segunda metade de 1918. O marechal Paul von Hindenburg, que desempenhara o cargo de comandante supremo das forças armadas alemãs e que, em parceria com Ludendorff, fora quem, na prática, governara a Alemanha em 1916-18, reafirmou esta “narrativa” ao depor em 1919 perante uma comissão parlamentar de inquérito no Reichstag e a imprensa nacionalista alemã aproveitou o ensejo para consolidar o mito de que os militares se tinham batido com bravura e poderiam ter ganho a guerra, ou, pelo menos, obtido uma paz mais favorável à Alemanha, se não fosse a traição dos civis na retaguarda.

Paul von Hindenburg (1847-1934), em 1914

Mas a imprensa nacionalista introduziu uma importante alteração na “narrativa”: a culpa não tinha sido da falta de ânimo da imensa massa do povo alemão, mas de “uma conspiração específica contra a nação da parte de socialistas, comunistas e pacifistas” (Evans); fora a esquerda alemã a “minar deliberadamente o esforço de guerra por meio de subversão, greves, motins, e, por fim, recorrendo à revolução para destruir o regime do Kaiser e o substituir por um Estado socialista”. Pouco a pouco, a “narrativa” foi também ganhando um cunho anti-semita, inoculado pela extrema-direita nacionalista, que já antes acusava “publicamente a pequena minoria de judeus alemães de comportamento antipatriótico” – o que não tinha qualquer fundamento, pois os judeus serviram no exército com o mesmo empenho que os outros alemães, não se refugiaram em unidades de retaguarda e registaram, proporcionalmente, tantas baixas em combate e condecorações por bravura como os seus compatriotas.

Cartão postal de origem austríaca (autor anónimo), veiculando a versão anti-semita da “punhalada pelas costas”

Para alguns alemães mais cultos e certamente para Hitler, que era devoto da ópera de Wagner e em particular da tetralogia O anel do nibelungo (Der Ring des Nibelungen), inspirada na mitologia nórdica e no poema épico medieval A canção dos nibelungos (Nibelungenlied), a expressão “punhalada pelas costas” estabelecia certamente uma associação com uma cena climáctica daquela saga: o momento de O crepúsculo dos deuses (Götterdämmerung) em que o pérfido Hagen crava uma lança nas costas do herói Siegfried.

“A morte de Siegfried” (1906), por Herman Hendrich (1854-1931), um pintor alemão afamado pelas suas representações do universo wagneriano e dos mitos ancestrais germânicos

Mas Hitler tinha, no domínio da comunicação de massas em espírito pragmático e uma percepção justa das capacidades e limitações do seu público-alvo, portanto utilizou os elementos destas várias “narrativas” que entendeu serem úteis, e, de acordo com as investigações realizadas pela equipa de Evans, recorreu menos vezes do que é usual pensar-se ao mito da “punhalada pelas costas”. Afinal de contas, Hitler pretendia aliciar a grande massa dos eleitores alemães e seria contraproducente acusá-los de, colectivamente, terem fraquejado em 1918. E a sanha anti-semita de Hitler baseou-se menos nos (supostos) comportamentos anti-patrióticos dos judeus alemães durante a guerra do que numa teoria conspirativa bem mais vasta e delirante: a de que a própria I Guerra Mundial resultara de um cerco à Alemanha montado pelo capital financeiro internacional judeu – “esta raça de criminosos tem na sua consciência dois milhões de mortos”, afirmou Hitler referindo-se aos soldados alemães mortos na I Guerra Mundial.

Quem incendiou o Reichstag?

O incêndio que destruiu o Reichstag (o edifício do parlamento alemão) na noite de 27 de Fevereiro de 1933 teve mão criminosa: a de Marinus Van der Lubbe, um jovem holandês que militara no Partido Comunista Holandês (PCH) e fora obrigado a refugiar-se na Alemanha após envolver-se em problemas com a justiça (e ter trocado o PCH por outro movimento comunista). Todos os indícios sugerem que Van der Lubbe agira sozinho, por conta própria e de forma impulsiva (o seu registo criminal incluía vários casos de fogo posto) e que não tivera um propósito específico ao atear fogo ao Parlamento alemão, apenas protestar, genericamente, “contra o sistema político e social que ele considerava responsável pelo desemprego em massa, que tanto sofrimento e tantas privações estava a causar” (Evans).

A janela, partida, através da qual Marinus Van der Lubbe se introduziu no edifício do Reichstag

O incêndio ateado por Van der Lubbe deu origem a duas teorias conspirativas de sinal contrário: os nazis aproveitaram o ensejo para promover “a teoria de que os comunistas tinham incendiado o Reichstag como primeiro acto de um plano para derrubar a República” (Evans). Pelo seu lado, os comunistas viriam, mais tarde a desenvolver a teoria de que o incêndio fora planeado pelos nazis – Van der Lubbe servira apenas de bode expiatório – com o fito de atribuir culpas aos comunistas e de ter um pretexto para reprimir brutalmente a oposição e tomar de assalto o poder.

Por si só, o incêndio do Reichstag não teria consequências significativas – os deputados passariam, simplesmente, a reunir-se temporariamente noutro local – mas a teoria conspirativa criada e disseminada pelos nazis revelou-se absolutamente decisiva na sua marcha para o poder absoluto. O governo de coligação, resultante das eleições de Novembro de 1932 e que tomara posse a 30 de Janeiro, tinha Hitler como chanceler, mas os 196 deputados (num total de 584) do NSDAP (33% de votos) estavam longe de lhe permitir governar a seu bel-prazer. Foi o incêndio que deu pretexto a que Hitler para ordenar a detenção em massa de comunistas, decretar o estado de emergência, abolir “a liberdade de discurso, a liberdade de reunião e associação e a liberdade de imprensa”, autorizar escutas telefónicas e intercepção de correspondência, dissolver o parlamento e convocar novas eleições para daí a seis dias, a 5 de Março. Sob a pressão da propaganda nazi, que explorou ao máximo a “narrativa” do incêndio como golpe comunista, e da violência e intimidação exercida pelas forças paramilitares nazis encarregadas de “monitorizar” o processo eleitoral (a coberto de decretos de emergência publicados por Göring), as novas eleições deram ao NSDAP 44% dos votos e 196 deputados e o novo governo, novamente com Hitler como chanceler, apressou-se a promulgar, a 23 de Março, a Lei de Concessão de Plenos Poderes, que, na prática, anulou o Reichstag e entregou toda a máquina do Estado aos nazis.

Reichstag, 27 de Fevereiro de 1933

As tentativas, que persistem até aos nossos dias, de provar que os nazis incendiaram o Reichstag assentam na premissa pueril de que “as pessoas que beneficiam de um acontecimento devem tê-lo causado” (Evans). Ora, não há dúvida de que os nazis eram suficientemente organizados e destituídos de escrúpulos para arquitectar um plano para incendiar o Reichstag de forma a atribuir as culpas aos comunistas – os nazis fizeram algo análogo na noite de 31 de Agosto de 1939, poucas horas antes de invadirem a Polónia, ao lançarem um pseudo-ataque, com SS envergando fardas polacas, contra um posto transmissor de rádio em Gleiwitz, junto à fronteira polaca. O simulacro foi usado como pretexto formal para atacar a Polónia (em “legítima defesa”) e embora não tenha enganado ninguém – de Londres a Moscovo –, ao menos o ataque de Gleiwitz possuía os “ingredientes” necessários para dar uma ilusão de verosimilhança, “ingredientes” que estão completamente ausentes do incêndio do Reichstag. Tudo indica que o incêndio do Reichstag apanhou de surpresa os nazis, mas que estes tiveram a presença de espírito necessária, para, num ápice, cozinhar uma teoria conspirativa favorável aos seus sinistros desígnios e pôr em marcha medidas para conquistar o poder.

Na História não faltam exemplo de oportunistas que tiraram partido de um evento inesperado – e, por vezes, até adverso – e o viraram a seu favor: considere-se a tentativa de golpe de Estado contra o governo de Recep Tayyip Erdoğan, a 15 de Março de 2016. O golpe foi rápida e facilmente neutralizado e serviu de pretexto para perseguir os opositores (reais, potenciais ou imaginários) de Erdoğan, limitar as liberdades civis, fechar jornais, prender jornalistas, tomar conta do poder judicial e fazer purgas maciças no aparelho de Estado e nas universidades, afastando todos os elementos que não fossem de confiança. O golpe falhado acabou, assim, por dilatar-lhe grandemente o poder, o que Erdoğan reconheceu ao descrevê-lo como uma bênção caída do céu. Mas significará isto que foi o próprio Erdoğan a arquitectá-lo? É improvável. Talvez tenha tido conhecimento dele a tempo e, após tomar medidas para o tornar inofensivo (aliciando ou inactivando alguns elementos-chave), o tenha deixado eclodir: o “estoiro” apenas causou ruído e fumo e deu-lhe uma soberba oportunidade para reforçar o controlo sobre a Turquia.

Porque fugiu Rudolf Hess para a Grã-Bretanha?

O voo solitário e clandestino empreendido a 10 de Maio de 1941 por Rudolf Hess, uma das figuras mais importantes do III Reich, tendo por destino a Escócia e por finalidade propor à Grã-Bretanha um tratado de paz com a Alemanha, tem suscitado diversas teorias conspirativas ao longo dos anos.

Rudolf Hess, em 1935

Hess sempre declarou que empreendera a viagem por sua conta e risco e que nem Hitler nem ninguém na hierarquia nazi estava a par das suas intenções ou do seu plano de paz, mas de imediato houve – na Grã-Bretanha e na Alemanha – quem assumisse que Hess estava a cumprir ordens de Hitler. Stalin, sempre propenso a ruminações paranóicas, assumiu que se tratava de algo bem diverso: os britânicos “eram capitalistas, como os alemães: tinham, obviamente, interesse em chegar a um acordo de paz entre si” (Evans). Portanto, a missão de Hess nada tinha de lunático, era o primeiro passo de uma reaproximação entre duas potências capitalistas e o voo de Hess fora feito, não à socapa, mas com a conivência dos britânicos.

Destroços do Messerschmitt Me-110 em que Hess voou até à Escócia

Segundo Hess, a sua proposta de paz tinha por base a sua crença de que “havia nos círculos políticos britânicos um ‘partido da paz’, que poderia ser persuadido a usar a sua ‘oferta de paz’ para derrubar o ‘belicista’ Churchill e pôr fim à guerra no Ocidente” (Evans). Com efeito, em 1939 havia vários políticos britânicos a favor do apaziguamento com a Alemanha e de comprar de paz através de cedências às exigências de Hitler, mas desde que Churchill suplantara os “apaziguadores” e assumira a governação do país, a marcha dos acontecimentos aprofundara as divergências entre a Grã-Bretanha e a Alemanha e deixara claro que Hitler ambicionava conquistar a Europa, quiçá o mundo, e que tinha poucos ou nenhuns escrúpulos morais a travá-lo – a “oferta de paz” de Hess suspenderia os combates mas deixaria a Grã-Bretanha numa posição frágil e assim que Hitler achasse oportuno retomaria o seu plano de invasão das Ilhas Britânicas. Não é de estranhar que o Governo britânico concluísse que “não valia a penar levar Hess, a sua missão ou a sua ‘oferta de paz’ a sério” (Evans) e remetesse Hess para a prisão sem lhe conceder as audiências que pretendia nem lhe prestar grande atenção. Pelo lado de Hitler, a revelação da “missão” de Hess (este deixara uma carta explicativa endereçada a Hitler, que foi aberta e lida antes da notícia de que Hess chegara são e salvo à Escócia) foi recebida com espanto, raiva e profunda consternação, como confirmam várias testemunhas. Hitler terá manifestado a esperança de que a gasolina do avião se tivesse esgotado antes de Hess chegar ao destino e, ao saber, pouco depois, que Hess fora capturado pelos britânicos, comentou sarcasticamente com Albert Speer que, a fazer algum acordo de paz com a Grã-Bretanha, imporia como condição o enforcamento de Hess.

Uma das razões para a proliferação de teorias conspirativas em torno da “missão” de Hess resulta de quase tudo nela ser terrivelmente desajeitado e incongruente – por exemplo: o voo tivera como destino a propriedade do duque de Hamilton, uma figura insignificante e sem peso político, com o qual Hess nunca se cruzara e que foi escolhido, aparentemente, apenas pelo facto de o duque partilhar com Hess o entusiasmo pela aeronáutica…

Pode argumentar-se que a natureza incongruente da missão resultou simplesmente de Hess não ser muito esperto, mas os conspiracionistas respondem realçando que Hess não era um alemão anódino, um pobre tolo anónimo, era nada mais do que o “vice-Führer”!

Rudolf Hess (à esquerda, de costas), saúda Hitler, durante o Congresso de Nuremberga de 1938

É um argumento pouco convincente: porque será tão difícil aceitar que o n.º 2 da hierarquia do III Reich pudesse alimentar crenças extravagantes e cometer actos pouco congruentes se o n.º 1 da hierarquia do III Reich também não era um modelo de racionalidade e congruência? Por outro lado, em Maio de 1940, Hess estava muito longe de ser, efectivamente, n.º 2 da hierarquia do III Reich. Hess fora um dos fundadores do NSDAP (filou-se em 1920, após ouvir Hitler pela primeira vez e tinha o cartão de militante n.º 16), estivera ao lado de Hitler no fracassado putsch de Munique e na prisão de Landsberg e em 1933 Hitler nomeara-o vice-presidente do partido. Porém, com o evoluir dos acontecimentos e com a feroz luta pelo poder dentro da hierarquia nazi, este cargo foi sendo esvaziado, de forma que “a partir de 1936, […] se tornou sobretudo representativo”. Hess ficou ressentido por ver-se ultrapassado por Göring, Bormann e Himmler e por Hitler o colocar de parte, de forma que em 1939, Alfred Rosenberg, o principal ideólogo do NSDAP, “descrevia Hess como indeciso e deprimido, e comentou que ele já não tinha muito que fazer, uma vez que o aparelho partidário escapara aos seu controlo” (Evans). Por esta altura, Hess começara, talvez como forma de escape, a gravitar para interesses excêntricos, como astrologia, ciências ocultas, homeopatia e “estranhas modas alimentares”. Com o início da guerra, a ostracização de Hess agravou-se ainda mais e no início de 1941 Hitler embrenhou-se entusiasticamente no planeamento da Operação Barbarrossa (a invasão da União Soviética), em que Hess não foi ouvido nem achado.

À luz deste contexto, pode entender-se a sua “missão de paz” como uma tentativa – terrivelmente equivocada e aselha – de recuperar protagonismo e o favor do seu bem-amado Führer (que nunca deixou de idolatrar).

Hess em 1945, durante os Julgamentos de Nuremberga, que ditaram a sua condenação à prisão perpétua

Será que Hitler se evadiu do bunker?

A história oficial estabeleceu, com reduzida margem para dúvida, que Hitler e Eva Braun se suicidaram – ele com um tiro, ela com veneno – no bunker da Chancelaria do Reich, numa Berlim cercada pelas tropas soviéticas, a 30 de Abril de 1945. No dia anterior, Hitler soubera que Mussolini e a sua amante, Clara Petacci, tinham sido capturados por guerrilheiros comunistas em Giulino di Mezzegra, e que, após serem fuzilados, os seus cadáveres tinham sido expostos, de forma degradante, antes de serem amontoados no chão, onde foram alvo de cuspidelas, de urina e de legumes podres arremessados pela populaça, pelo que deixou instruções para que o seu corpo e o de Braun fossem regados com gasolina e queimados; os restos foram enterrados nas proximidades.

Os cadáveres de Mussolini (2.º a contar da esquerda), Petacci (3.º a contar da esquerda) e outros fascistas proeminentes, exibidos numa bomba de gasolina em Milão, 29 de Abril de 1945

Goebbels e a esposa, Magda, que também se suicidaram no bunker (depois de matarem os seus seis filhos), um dia depois, deixaram instruções similares, mas como a gasolina era um bem escasso na Berlim sitiada, os seus cadáveres ficaram apenas parcialmente carbonizados.

As tropas soviéticas tomaram o Führerbunker no dia seguinte e no dia 4 localizaram e desenterraram os corpos de Hitler e Braun.

Entrada traseira do bunker da Chancelaria do Reich, em 1947, pouco antes de ser demolido. Os corpos de Hitler e Eva Braun terão sido regados com gasolina e queimados numa cratera junto desta entrada

Os exames forenses realizados pelo soviéticos identificaram correctamente os corpos e publicitaram esta informação, mas Stalin divergiu das suas autoridades militares, promovendo a ideia de que Hitler teria escapado, talvez com o propósito de 1) contrariar “a alegação de Dönitz [sucessor de Hitler na liderança da Alemanha] de que Hitler tivera uma morte heróica, retratando-o como um covarde […] como um criminoso a tentar escapar às suas responsabilidades”, e 2) dar “força ao seu argumento de que era necessária uma política dura com os alemães, para evitar um ressurgimento do nazismo”, escreve Evans (embora o 2.º argumento tenha contra si o facto de o rumor da sobrevivência de Hitler favorecer o ressurgimento do nazismo).

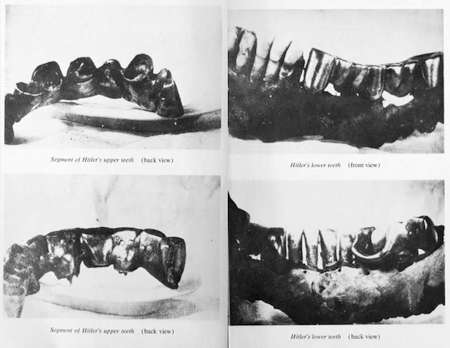

Independentemente das motivações de Stalin para lançar um manto de ambiguidade sobre o destino de Hitler, a verdade é que este ajudou a fomentar uma imaginativa indústria conspirativa, que tem produzido uma infinidade de livros, artigos, testemunhos, conferências e debates, fazendo Hitler ressurgir “numa ilha do Báltico envolta em névoa; numa fortaleza numa zona rochosa da Renânia; num mosteiro em Espanha; num rancho na América do Sul; […] a viver na rua, entre marginais, na Albânia; […] em Dublin, disfarçado com roupas de mulher” ou, como foi mencionado no início deste artigo, a vender ervas aromáticas, de bicicleta, na Argentina. A redescoberta dos (escassos) restos de Hitler nos arquivos soviéticos em 2017 e a sua sujeição a novos exames forenses que confirmaram a coincidência com os registos dentários de Hitler não bastaram para aplacar o furor conspiracionista.

Fotos dos restos das arcadas dentárias de Hitler divulgadas em 1968 pelas autoridades soviéticas

Richard Evans gasta as páginas 191 a 243 a desmontar racional e metodicamente as mais desvairadas teorias conspiracionistas em torno da sobrevivência de Hitler, mas pode perguntar-se se esta não será uma luta inglória. Por um lado, os adeptos deste tipo de teorias não lêem livros de historiadores sérios, se é que lêem algum tipo de livros – hoje em dia, as hordas do conspiracionismo alimentam-se sobretudo de migalhas de “informação” encontradas em blogs, fóruns da Internet e redes (ditas) sociais. O labor de Evans é comparável ao de um crítico dos Cahiers du Cinéma que se afadigue a demonstrar cabalmente que “Velocidade furiosa 9” é um filme medíocre, estridente e desmiolado, embora o público potencial de “Velocidade furiosa 9” não tenha o hábito de ler os Cahiers ou nem saiba sequer da sua existência.

Por outro lado, pode considerar-se que a maioria dos livros que especulam sobre a vida pós-bunker de Hitler são tão fantasiosos, grotescos, amadores e pueris que não merecem o tempo e o labor de um historiador do gabarito de Evans. Com efeito, alguns destes “teóricos da conspiração” parecem até desconhecer os aspectos mais elementares da história e carácter do Führer: um encontra provas da sua presença na Argentina num submarino alemão (supostamente) carregado de charutos destinados a Hitler – quando Hitler não só não era fumador como abominava o tabagismo, lançando-se amiúde em prédicas sobre os malefícios do tabaco. Outra especulação dá crédito a uma certa Catarina Gomero que afiançava que Hitler era cliente de uma estalagem alemã na Argentina, onde o via a comer “o mesmo que todos os outros hóspedes, refeições tipicamente alemãs, salsichas, presunto, vegetais” – quando é bem sabido que Hitler era vegetariano. E quem congeminou a ideia de Hitler a vender ervas aromáticas de porta em porta, usando uma bicicleta, ignorava que Hitler não só era avesso ao exercício físico como, em 1945, com apenas 56 anos, era já um homem decrépito, que só se mantinha de pé graças aos cocktails de drogas ministradas pelo seu médico, o Dr. Thomas Morell.

Foto de Hitler retocada em 1944 por um artista dos Serviços Secretos dos EUA, mostrando uma hipotética mudança de visual a que o Führer poderia recorrer caso pretendesse passar despercebido

Seria expectável que a passagem do tempo, tornando cada vez menos provável a sobrevivência de alguém nascido em 1889, fizesse esbater o apetite pelas fantasias sobre a fuga de Hitler, mas o advento da Internet e das redes (ditas) sociais teve o efeito contrário, fazendo circular teorias cada vez mais descabeladas e absurdas, como a de que Angela Merkel é filha de Hitler e Braun; a que liga a suposta fuga de Hitler ao assassínio de John F. Kennedy; ou a que coloca Hitler a comandar uma base secreta na Antártida, que está na origem dos avistamentos de OVNIS (que serão, afinal, sofisticados engenhos voadores criados pelos cientistas e engenheiros nazis). No imenso vórtice que é a Internet, os cérebros malsãos e acríticos são capazes de encontrar “indícios” que permitem ligar praticamente tudo e não é invulgar que quem crê em teorias sobre a fuga de Hitler também defenda que o Holocausto é uma impostura criada por sionistas; que os atentados de 11 de Setembro foram um “inside job”; que os líderes do Partido Democrático americano dirigem redes pedófilas e bebem sangue de crianças; e que o “Deep State” manipulou as eleições presidenciais americanas de 2020, afastando o legítimo vencedor, Donald Trump, o paladino (o Siegfried do nosso tempo?) que representava a última esperança das “pessoas de bem”.

Durante a II Guerra Mundial houve pilotos aliados a relatar avistamentos de aparelhos voadores tecnologicamente muito avançados, que ficaram conhecidos como “foo fighters” (foi aqui que o ex-baterista dos Nirvana foi buscar o nome para a sua banda). Para uma mente treinada em raciocínios conspiracionistas vai uma pequena distância dos “foo fighters” aos OVNIs e destes à fuga de Hitler e às bases secretas nazis na Antártida

Teorias conspirativas e responsabilidade epistémica

Apesar de o empenho de Evans em usar argumentação racional para desmontar esta torrente de imbecilidades poder parecer vão, há uma justificação para a sua luta: como ele escreve, muitas destas teorias da conspiração “podem parecer relativamente inócuas, e é evidente que nem todas são motivadas por objectivos políticos malignos. Mas todas elas têm em comum um cepticismo radical, mas de certa forma ingénuo, que lança a dúvida sobre a verdade das conclusões alcançadas por meio da investigação histórica rigorosa e objectiva, mas sobre a própria ideia de verdade. E quando essa ideia é desacreditada, a possibilidade de organizar a sociedade em linhas racionais e com base em decisões sensatas e informadas fica comprometida”.

Entre os adeptos de teorias conspirativas, há quem creia sinceramente nelas; há quem as congemine cinicamente para fazer dinheiro (e, à socapa, se ria dos tolos que lhes compram os livros e DVDs); há quem vise obter prestígio intelectual; há quem pretenda delas extrair dividendos políticos. Mas também há quem delas tenha um entendimento “recreativo”, encarando o circo conspirativo “meramente como uma oportunidade para suspender a descrença em favor do entretenimento” (Evans), uma forma de injectar imprevisto, excitação e cor numa vida demasiado confortável, rotineira e baça. O “conspiracionismo recreativo”, que é cultivado, por desfastio, por pessoas com alguma inteligência e cultura, pode, numa primeira análise, parecer fútil mas sem consequências negativas. Porém, cada um de nós é moralmente responsável pelas suas crenças – a chamada “responsabilidade epistémica”, que está substanciada no “princípio de Clifford” (formulado em 1877 pelo matemático e filósofo William Kingdon Clifford): “é sempre errado [i.e., imoral], em qualquer circunstância e para qualquer um, crer em algo para o qual não dispõe de provas suficientes”. Mesmo quem não propague activamente as suas crenças conspiracionistas acaba por deixá-las transparecer nos seus actos, palavras e atitudes, contribuindo para esvaziar os conceitos de verdade e racionalidade. Porém, apelar à responsabilidade epistémica das hordas do Facebook e do Twitter é como tentar converter um bando de hienas ao vegetarianismo.