Descer daquele carro poderá figurar no topo da lista dos maiores erros da carreira política de Nicolás Maduro. A 2 de setembro, o Presidente da Venezuela foi juntamente com um punhado de ministros até ao bairro proletário de Villa Rosa, na Isla Margarita, para fazer de corta-fitas, depois de 148 casas terem sido reabilitadas.

Noutro universo — ou apenas noutro país — tudo poderia estar certo para Nicolás Maduro, que, ao abrir a porta do carro blindado para depois colocar os pés no chão de Villa Rosa, estaria a insistir em duas ideias centrais do chavismo: a proximidade com o povo e a habitação social para os mais pobres, ali conhecidos como a Classe D. Afinal, foi durante os 14 anos de Hugo Chávez no poder que, pela força do crescimento da exportação de petróleo, mas também a custo das finanças do país e a par com uma inflação crescente, se reduziu o desemprego quase para metade (de 14,5% em 1999 para 7,6% em 2011) e se cortou drasticamente os números de pobreza extrema (de 23,4% da população em 1999 para 8,5% em 2011).

Mas esse universo — e esse país — já não existem. Existe, sim, um país que na véspera tinha tido na sua capital, Caracas, uma das maiores manifestações de sempre contra o Governo e o chavismo; um país onde a queda do preço do petróleo levou à escassez de bens e obriga as pessoas a fazerem filas de horas nos supermercados, sem saber ao certo o que vão poder comprar ou o se o dinheiro lhes vai chegar; um país onde a inflação deverá chegar aos 480% este ano e aos 1640% em 2017; um país que tem a décima maior taxa de perceção de corrupção do mundo; um país com a maior taxa de homicídio do mundo e que tem três das suas cidades nas dez mais mortíferas do mundo, com a capital Caracas destacada em primeiro lugar.

Foi este país que os pés de Nicolás Maduro pisaram quando saiu do carro blindado — e foi este país que lhe respondeu com um cacerolazo. Erguendo tachos, panelas e caçarolas de metal, vários habitantes daquele bairro juntaram-se num ruidoso coro metálico contra o Presidente que, vestido com uma camisa verde-azeitona com reminiscências militares, começou a caminhar a passo acelerado sob a segurança precária de vários guarda-costas. Insultos como “ignorante!” e “miserável” estiveram longe de ser os mais acintosos entre aqueles que a população lhe gritou.

[Veja o vídeo com o cacerolazo a Maduro]

O chavismo teve início em 1998, quando Hugo Chávez, até então um militar que estivera preso durante dois anos, depois de uma tentativa de golpe de Estado falhada seis anos antes, venceu as eleições presidenciais com 56,2% dos votos. Foi o fim definitivo do bipartidarismo na Venezuela. E, um ano depois, com a aprovação de 71,8% da população, consagrou-se uma nova Constituição para um novo país, pelo menos em nome: a República Bolivariana de Venezuela.

Nos anos seguintes, os números foram confirmando o favoritismo do chavismo entre os venezuelanos, tanto em referendos como em eleições presidenciais e parlamentares. Foi assim com Hugo Chávez até às eleições de outubro 2012, poucos meses antes de morrer. A custo, Nicolás Maduro continuou essa trajetória em abril de 2013, obtendo pouco mais de 220 mil votos do que o seu adversário, Henrique Capriles, num universo de mais de 15 milhões de votantes.

O início do fim do chavismo começou a perfilar-se em dezembro de 2015, quando o oficialismo teve um duro revés ao perder o parlamento, que passou a ser controlado por uma maioria de deputados da Mesa da União Democrática (MUD), uma coligação que junta praticamente toda a oposição venezuelana. Desde então, a MUD tem exigido a realização de um referendo revogatório ao mandato de Nicolás Maduro, figura prevista na Constituição Bolivariana de 1999. À oposição não importa apenas a realização do referendo, mas também a sua data — se este acontecer antes de 10 de janeiro de 2017, terá de haver novas eleições presidenciais caso vença o “sim”. Por outro lado, se o referendo for depois daquela data e o resultado ditar o afastamento de Nicolás Maduro, este será substituído pelo seu vice-primeiro-ministro. Daí a manifestação de 1 de setembro, apelidada de toma de Caracas, para pedir um aceleramento do processo.

▲ Manifestação anti-Maduro (FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

AFP/Getty Images

Enquanto o referendo não acontece, as sondagens já preveem um resultado destruidor para Nicolás Maduro. No último Venebarometro, de julho, entre 1200 entrevistados, 64,6% disseram que, caso votem, fá-lo-ão pelo fim de Nicolás Maduro. Entre aqueles que estão certos de que vão votar num referendo revogatório — ou seja, 742 dos inquiridos —, o número sobe para 88,4% de pessoas a quererem uma saída imediata do homem escolhido por Hugo Chávez para continuar o chavismo.

“Quando Chávez apareceu, as pessoas passaram a estabelecer uma ligação clara entre as suas vidas e a política”, diz ao Observador Francisco Toro, fundador e editor do site Caracas Chronicles. “Antes, as pessoas pensavam ‘Bom, as coisas más acontecem’. Chávez mudou isso tudo. E isso está a assombrar o chavismo agora.”

É difícil escapar à ironia: caso o referendo revogatório aconteça e as sondagens se confirmem, o chavismo vai cair aos pés de um instrumento que ele próprio consagrou na sua Constituição fundadora, em 1999. E se os números que dali saírem não fugirem aos projetados pelos estudos de opinião, o chavismo seria derrubado com os mesmos votos — ou até mais — do que aqueles que lhe permitiram erguer-se, na viragem do século.

Assim, resta a pergunta: onde estão os chavistas? E porque é que o chavismo foi perdendo os chavistas pelo caminho?

O arrependimento que chegou três meses depois

Ana Maria Barreto, artista plástica reformada de 64 anos, sempre foi de direita. Mais concretamente, sempre foi copeista, que é como quem diz apoiante do COPEI, de centro-direita e hoje parte da MUD. Mas, em 1999, cansada do bipartidarismo, encantou-se pelo carisma de Hugo Chávez. “Este militar vai tratar dos problemas que temos”, pensou na altura, conforme recorda ao Observador numa entrevista por telefone, desde Caracas.

Ao contrário da maior parte dos chavistas, a Ana Maria Barreto bastaram três meses para mudar de ideias em relação a Hugo Chávez. “Percebi logo que ele não era o democrata que eu queria e que ele queria ficar eternamente no poder”, recorda. “Fechou-se das pessoas. Vinha com ânsia de poder, maltratou a oposição, a corrupção aumentou em seu benefício, usurpou tudo o que defendeu ao início.”

Da mesma maneira que se separou de Chávez, separou-se de alguns dos seus irmãos, que ainda hoje apoiam o chavismo e o Presidente Nicolás Maduro. “Já não falamos há anos”, diz. “Antes discutíamos que nem uns loucos e às tantas disse que era melhor cada um ficar com os seus e pronto.” Assim, afastou-se de uma irmã que vive em Suria, de outra que “por estas horas deve estar a rezar um rosário em honra a Chávez” e de “outro que é engenheiro elétrico para a câmara de Valencia”. “Continuam igualzinhos”, comenta, com desdém. “Por isso, não falo com os meus irmãos chavistas. Não falamos porque eles não querem aceitar que destruíram o país.”

Ana Maria Barreto confessa-se “cheia de ódio”. “Sou muito católica, rezo a oração da misericórdia todos os dias às três da tarde e a arte preenche-me espiritualmente”, diz. “Mas, pessoas como eu, estamos cheias de ódio.”

Ao ódio de Ana Maria Barreto junta-se o desalento de Maria Escorihuela, 39 anos, dona de uma empresa de venda de pneus. Em 1998 não votou em Chávez. “Tinha-o como golpista”, diz, referindo-se à tentativa gorada de 1992. “Mas quando demonstrou toda a capacidade para desenvolver planos sociais, para dar atenção à classe C e à classe D, quando enfatizou muito o papel da educação, a Misión Vivienda [construção de habitação social], é claro que o apoiei”, recorda. Maria Escorihuela, que vem de uma família de classe média-alta, com origens em Espanha, era a única na família a apoiar a Quinta República de Hugo Chávez.

▲ Muitos dos que votaram em Chávez desiludiram-se com Maduro (EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images

“Chavez foi um homem que, sem estar preparado para ser Presidente, lutou muito pelas classes mais desfavorecidas”, refere. “Mas depois começou a haver muita corrupção no seu gabinete. Havia muito dinheiro a ir para as forças armadas, o dinheiro das misiones começou a falhar, a corrupção alargou-se, as empresas começaram a ter de pagar subornos…”, enumera. Maria Escorihuela dá a lista de problemas com fastio. “Chávez foi um homem que tentou, mas que não conseguiu. E não conseguiu porque se esqueceu de muitas pessoas que eram muito corruptas. E ele sabia, mas preferiu fazer vista gorda a muita corrupção.”

O tom de aborrecimento escala quando fala de Nicolás Maduro. É verdade que votou nele em 2013, mas, garante, “não estava convencida”. Arrependeu-se de vez quando Nicolás Maduro subiu a parada do protecionismo económico. “Ele restringiu o uso de dólares e eu, como trabalho numa empresa importadora, também comecei a sofrer com isso”, conta. Ao mesmo tempo, a corrupção ia subindo. “Os produtos chegavam ao país e aí tínhamos de pagar subornos à Guarda Nacional ou às autoridades aduaneiras para ficar com os produtos”, queixa-se, irritada. “Qualquer funcionário podia arranjar um milhão de dólares em subornos que ninguém o inspecionaria! E isto continua a ser assim, piorando a cada dia.”

“O meu pai morreu porque não conseguimos medicamentos”

Do fastio à irritação, o tom de Maria Escorihuela muda quase até às lágrimas quando fala da escassez de produtos, entre comida e medicamentos. Sobretudo quando fala do pai, que morreu no ano passado com uma doença renal. “O meu pai morreu porque não conseguimos que ele tomasse os medicamentos de que precisava”, conta, recordando o que lhe foi dito pelos médicos na altura. “Disseram-me que já não havia aquele medicamento nos hospitais há dois anos, só se arranja no mercado negro.” Maria Escorihuela não conseguiu encontrar o medicamento e, pouco tempo depois, ficou sem pai.

“Não há medicamentos para a dor de cabeça, não há iboprufeno, não há nada. Mas isso é só uma dorzinha. Mas, quando é uma situação de vida ou morte e não se conseguem os medicamentos, como foi com o meu pai, isso já é degradante”, queixa-se. “Os médicos já pedem às famílias dos pacientes para arranjarem os medicamentos no mercado negro”, sublinha. “Por mais que a gente diga como as coisas estão aqui, as pessoas que não estão cá nunca vão entender por completo como está a Venezuela”, vai dizendo ao longo da entrevista com o Observador.

▲ (FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images

A escassez está longe de ser apenas de medicamentos. Também é de alimentos e de produtos de higiene, com alguns dos itens mais básicos a faltar — desde açúcar a farinha de milho, até à pasta de dentes e produtos de higiene feminina. “Nos supermercados tratam-nos como escravos”, conta. “Tens de ir como um cordeiro fazer fila e comprar o que te metem à frente. Pasta de dentes um dia, um pacote de farinha no outro, se tiveres muita sorte compras açúcar, que quase não há”, diz. “Tens de comprar, porque nunca sabes quando vai voltar a haver.”

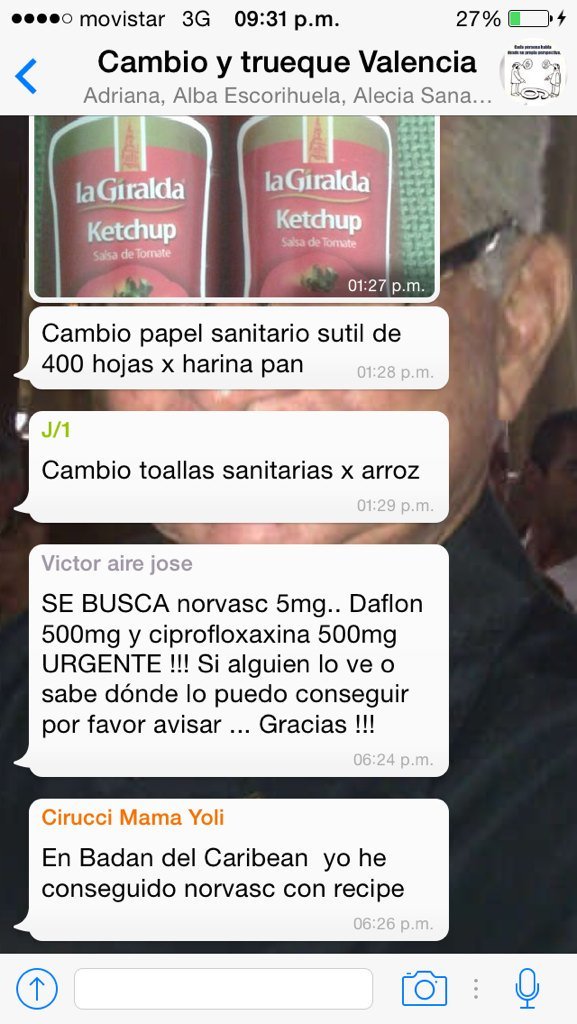

Quando sai das compras, Maria Escorihuela olha para o que tem e pensa naquilo que quer ter. Depois, recorre a um grupo que tem na aplicação de mensagens Whatsapp, onde se trocam produtos. “Se vou ao supermercado e me saem duas farinhas de pão, meto no grupo de Whatsapp e digo que troco por pensos higiénicos ou por leite”, diz a título de exemplo. Depois de falar com o Observador, partilhou um screenshot com algumas entradas nesse grupo. Uma pessoa trocava papel higiénico por farinha de pão, outra oferecia pensos higiénicos em troca de arroz. Um terceiro indivíduo pedia ajuda a quem soubesse onde havia os medicamentos Daflon e um antibiótico ciprofloxacina. “URGENTE!!!!”, lê-se.

Além de ter nacionalidade venezuelana, Maria Escorihuela também tem passaporte espanhol — uma benesse pelo facto de os pais terem nascido em Espanha. Como se a situação política da Venezuela não bastasse já para lhe preencher o tempo, de vez em quando dá uma vista de olhos ao que se passa em Espanha, que se arrisca a ir a umas terceiras eleições à medida que não é forjada uma solução de Governo. Nas duas que já passaram (dezembro do ano passado e junho passado) e nas que se poderá seguir (dezembro deste ano), Maria Escorihuela é consistente no voto: prefere o Podemos. “Porque eu sou socialista, defendo o socialismo como sistema político”, refere. “E isso não existe aqui na Venezuela, por mais que haja gente de fora a achar que sim. Se há coisa que mais me irrita é ver a esquerda europeia a defender Nicolás Maduro”, diz, indignada. “Como é possível? A política económica do Governo de Nicolás Maduro não tem nada de socialista. Isto é o capitalismo no seu pior extremo!”

Luis Perez, 47 anos, dono de uma empresa de sistemas de prevenção de incêndios e um chavista arrependido, já nem fala de “capitalismo”. “Agora é máfia. Essa é a palavra: máfia. O capitalismo já ficou lá bem atrás”, conta, ao telefone com o Observador, a partir da região de Aragua.

No início do chavismo, depois de um período de relutância inicial, entregou-se a Hugo Chávez e às suas ideias. “Finalmente apareceu uma pessoa que enfrenta tudo e todos, incluindo os EUA e outros presidentes de outras nações que eram, no mínimo, de extrema-direita”, recorda do homem que em 2008 anunciou a expulsão do embaixador norte-americano a gritos de “vayanse al carajo, yankees de mierda, que aquí hay un pueblo digno!“.

“Começou a haver uma liderança internacional, começou a haver indústria, houve um processo de fortalecimento”, recorda. “Foi uma mudança e eu identifiquei-me com ela.”

Tanto que ele próprio mudou de vida. Quando Hugo Chávez subiu ao poder, passou de empregado a empregador, depois de fundar a sua empresa. “Começámos a dizer ‘os milionários vamos ser nós'”, recorda, em tempos em que a promessa da quebra do fosso entre ricos e pobres era um dos pilares do chavismo. “Vi uma oportunidade de crescimento e montei a minha empresa.”

Luis Perez gostava tanto de Hugo Chávez que achava indispensável partilhar essa informação com os seus clientes, mesmo sabendo que eles eram da oposição. “Abria o jogo com eles”, recorda. “Isso foi um erro, porque perdi muitos clientes assim. Eles estavam chateados com a situação e viam as coisas com mais clarividência do que eu, na altura.”

“É como se Maduro fosse todos os dias cagar na tumba de Chávez”

O desencanto chegou-lhe com Nicolás Maduro. Votou nele em 2013, mas quase em honra a Hugo Chávez — nome que, ainda hoje, tem como superior entre os políticos do seu país. Mas, quando começou a sentir na pele os efeitos da desvalorização repentina da moeda em quase 32% em fevereiro de 2013 — menos de um mês antes do anúncio da morte de Hugo Chávez — e também o aumento da criminalidade e da corrupção, Luis Perez riscou Nicolás Maduro para sempre da sua lista.

Sobre o cacelorazo de Villa Rosa, na Isla Margarita, só tem a dizer que “faltou que lhe dessem mais para ele tomar consciência”. Luis Perez vai até àquela ilha com regularidade em negócios. Dos clientes, fala de “gente que era robusta e que agora estão todos muito magros”. “Já nem arranjam comida no contrabando”, diz. “Eu tenho contacto com gente de lá, gente de poucos recursos. Trabalhadores que se levantam às 3h da manhã para trabalhar, pescadores… Conheço muita gente. E já são poucos os que apoiam o chavismo.”

Ainda assim, Luis Perez tem reservas em dizer mal de Hugo Chávez. “Ainda hoje sou chavista”, assume. Para este empresário, a situação não seria a mesma caso o comandante ainda fosse vivo. “Se Chávez estivesse vivo nós também teríamos problemas com o petróleo, sim, e também ia haver inflação”, concede. “Mas ele teria controlado melhor a situação do que este que lá está. Este homem está a roubar e a dar dinheiro a bandidos!”, Luis Perez enerva-se ao dizer. “A governar assim, é como se Maduro fosse todos os dias cagar na tumba de Chávez, ao Cuartel de la Montaña!”

▲ As sondagens não são favoráveis a Nicolás Maduro (EPA/MIGUEL GUTIERREZ)

MIGUEL GUTIERREZ/EPA

Nos melhores tempos da sua empresa, chegou a dar emprego a 15 pessoas. Hoje, dá trabalho a seis — entre estes, está a sua mulher e os três filhos. Sem acesso a dólares, torna-se impossível comprar material e pagar formações — dos EUA, Brasil e México, na maioria dos casos — com o cada vez menos valioso bolívar venezuelano. Cada vez mais pensa em sair do país. “Se isto não melhorar, se a Venezuela não muda, saio”, confessa. “Pego em mim, na minha mulher e nos meus filhos e vamos embora. Pode ser para qualquer lado na América Latina, nos EUA… Qualquer lado menos aqui”, diz. “E, quando sair, vão ter de passar muitos anos até eu voltar.”

Também Carmen Pelayo, engenheira de software de 45 anos, já pensou em sair do país. Esteve prestes a fazê-lo, mas só o marido, que aos 18 anos saiu de Santa Maria da Feira, em Portugal, e emigrou para Caracas é que a convenceu a não ir para fora. “Ele é português mas ama mais a Venezuela do que eu”, diz, rindo-se da ironia.

Também Carmen Pelayo votou em Hugo Chávez — no seu caso, deu-lhe logo o seu voto nas eleições presidenciais de 1998, que viriam a dar início à Quinta República. Da Quarta República, Carmen Pelayo não guardava nada de bom. “A corrupção já era muita e havia pouco acesso às oportunidades para os mais pobres”, recorda ao Observador, por telefone, a partir de Caracas. Por isso, votou em Hugo Chávez. “Votei nele essencialmente porque fez uma oferta eleitoral onde dizia que queria dar oportunidades de estudo a muitos e que ia abrir universidades em todo o país”, recorda. Carmen Pelayo, que na altura tinha acabado de sair da sua terra, no interior, para estudar em Caracas, a mais de 600 quilómetros, entendia o que isso poderia trazer para a sua vida.

Mas depois há sempre um “mas”. Eis o de Carmen Pelayo: “Mas o que aconteceu foi que, com o passar dos anos, comecei a notar um declive no meu país e apercebi-me que nada tinha sido feito”.

Depois de tirar o curso, Carmen trabalhou para o Estado. A sua função era elaborar sistemas de software em vários ministérios — assim que terminava o seu trabalho num, passava para outro. Assim, teve a oportunidade de passar por vários centros de poder, embora sempre longe das suas cúpulas. Seja como for, garante que aquela experiência lhe serviu para abrir os olhos. “Fiquei muito próxima dos processos de corrupção que arruinaram isto tudo”, diz. “Vi muitíssimas coisas.”

Os sítios onde se apercebeu de mais corrupção foi no Ministério da Educação e no Ministério da Tecnologia. No primeiro, conta as histórias das líderes comunitárias — uma espécie de assistente social, mas com uma vertente educativa — e de como faziam o dinheiro desaparecer. “Davam-lhes 20 mil bolívares para irem aos bairros fazer programas, para poderem pagar os materiais de apoio e o que fosse preciso, mas elas gastavam 5 mil e o resto metiam no bolso”, conta. No Ministério da Tecnologia, lembra-se de como “os contratos assinados pelo Estado eram sempre altíssimos, bastava olhar bem para eles para perceber que alguém estava a fazer dinheiro com aquilo”.

Em 2005, deixou a função pública e deixou o chavismo para trás. Passou a trabalhar como independente e, na política, passou a ouvir com atenção — mas nem sempre com agrado — a oposição. Naquele ano, a economia cresceu 10,3%. Agora, continua numa queda acentuada desde 2012. Em 2015, a economia afundou-se em -5,7%.

Foi nesse ambiente que nasceu a filha de Carmen Pelayo, que foi mãe pela primeira vez aos 44 anos. Hoje, é com dificuldades que consegue alimentar a filha. Primeiro, porque o dinheiro não lhe sobra. “Acabei de dar à luz e mal consigo arranjar leite para a minha filha. Tenho de gastar quase toda a minha quinzena [salário de duas semanas] para comprar leite para minha filha”, diz. Depois, porque é uma luta constante encontrá-lo. “Por vezes, consigo através de bachaquero“, diz, referindo-se ao contrabando. “Depois o meu marido também consegue arranjar através de conhecidos ou amigos dele que são portugueses e têm lojas ou farmácias. Assim que chega lá o leite eles avisam”, conta.

Por estar com a filha, não pôde ir à manifestação de 1 de setembro, mas viu tudo pela televisão. “Foi um grande passo para acabar com este Governo e ficou demonstrado que nós, como sociedade civil, não somos uns malandros nem uns pistoleiros, exercemos a nossa cidadania, o nosso protesto pacífico”, diz.

“Maduro é uma pessoa de má personalidade”, sublinha. “É um malandro, um pistoleiro, um louco, um homem que não tem cultura, é um soberbo que não tem capacidades para dirigir um país onde confluem várias ideias diferentes.”

E o que tem a dizer de Hugo Chávez e do chavismo, pelos quais votou? “É como se me tivesse apaixonado por um homem que depois me traiu.”