Índice

Índice

Falar sobre D. Manuel II (15 de novembro de 1889 — 2 de julho de 1932) é falar sobre um rei, mas não sobre um reinado. Esta estranha condição, que fez dele o modelo do rei deposto e de certa forma inspirou o comportamento dos vários monarcas que ao longo do princípio do século XX deixaram a coroa, é talvez das mais interessantes que se podem encontrar nos reis do período contemporâneo.

Com o consolidar do liberalismo, e com nuances mais ou menos pronunciadas, a verdade é que o poder dos reis europeus – e dos portugueses em particular – foi declinando. Não é estranho que sejam hoje mais realçados os traços intelectuais ou psicológicos dos últimos monarcas portugueses do que propriamente as suas qualidades políticas. A densidade psicológica de D. Pedro V, as traduções shakespearianas de D. Luís, o trabalho oceanográfico de D. Carlos – tudo isto, que revela algum esmero artístico e intelectual e uma certa preparação humanista, também revela até que ponto a vida política foi ultrapassando o rei, a ponto de poder este ser visto como o apêndice dispendioso que os republicanos com tanta sanha pintavam.

E se o rei foi garantindo alguma influência indireta, se ainda assim uma aristocracia com posses e o capital de prestígio que as hierarquias monárquicas ainda mantinham, a ponto de quererem os grandes capitalistas ascender à sua cúpula, faziam do rei um manobrador com alguma capacidade, para lá dos parcos deveres constitucionais; se algumas soluções políticas seguradas pelo rei foram, a espaços, mostrando que este não era ainda um morto político, a verdade é que o papel dos infantes e da própria família real foi decaindo com o avançar dos séculos.

▲ D. Manuel II com Augusta Vitória Hohenzollern-Sigmaringen, com quem casou a 4 de setembro de 1913

A cristalização completa da nobreza na corte, a transformação dos privilégios em rendas, sem reais responsabilidades governativas sobre os seus domínios, foi transformando a família real, outrora uma fonte de desenvolvimento nos grandes centros dominados pelos príncipes – pensemos nos ducados de Coimbra ou Viseu na Dinastia de Avis, ou no papel das Ordens controladas por príncipes na gesta dos descobrimentos – numa forma de aparato régio.

Um rei “à força”

Os príncipes de finais do século XIX não têm funções governativas, não têm sequer grandes deveres de representação, pelo que a sua função principal passa por constituir um séquito qualificado: aumenta o prestígio do rei aparecer rodeado de importantes figuras, condecoradas, tituladas, que qualifiquem o aparato régio. É nesta altura que a monarquia, ferida na sua relevância política e no alcance do seu poder decisor, aposta com mais força no capital simbólico. Daí que os príncipes não reinantes emerjam como figuras de representação.

Ora, nem sempre o povo e as classes intelectuais reagem do mesmo modo a estas figuras. A famosa página do Álbum das Glórias dedicada a descrever os feitos de um infante português é exemplo disto mesmo: está em branco, para mostrar o valor que Bordalo Pinheiro atribuía ao papel da família real. Alguns príncipes – como o famoso “arreda” – conseguem dourar a sua imagem fazendo deles próprios símbolos do progresso ou da inovação. Por toda a Europa há registos de príncipes em experiências automobilísticas ou aeronáuticas pioneiras, naquilo que é também uma vantagem para a monarquia: as classes dominantes não se limitam a perpetrar os seus privilégios; estão na vanguarda e atentas às grandes inovações tecnológicas, e são mesmo os grandes cultores da vida contemporânea. Paralelamente, contudo, estes arremedos contemporâneos trazem alguns dissabores perante uma opinião pública em que o socialismo já tem algumas sementes crescidas: a vida contemporânea dos infantes, o “high-life”, o “sport”, a aviação, as ciências – tudo isso representa duplamente o espelho do progresso. Espelho porque o revela, mas também porque está apenas voltado para os próprios.

Há, certamente, preocupações sociais nos infantes contemporâneos: no entanto, a simbólica do progresso está muitas vezes centrada neles próprios, e a inovação tecnológica que representam é uma inovação de proveito sobretudo individual.

D. Manuel II, o “rei à força”, levado ao trono por causa da morte do seu pai e do seu irmão D. Luís Filipe, revela alguns dos traços de quem foi educado nesta lógica. O horror pelo conflito que o levará a tentar a “acalmação” e a não dar excessivo apoio, depois, a Paiva Couceiro; a bibliofilia que fará dele um entendido em bibliografia portuguesa e um extraordinário colecionador; vários são os sinais que apontam para a sua relutância em reinar. Podíamos até dizer que, depois da República, se dedicou a cumprir o papel para que estava destinado antes da morte do seu irmão. Foi um representante da coroa sem ter governo, tal como os seus tios e como, caso não tivesse caído no terreiro do Paço o herdeiro do trono, teria sido também em Portugal.

Em busca da “acalmação” perdida

O reinado de D. Manuel II não foi fácil. A agitação que se seguiu ao regicídio, a interpretação, da parte dos seus conselheiros, da morte do rei como uma reação ao governo de João Franco, a noção de que os Republicanos cresciam a olhos vistos, entregou o reinado de D. Manuel II a uma agitação claríssima. Daí que seja compreensível a sua vontade de proceder a uma “acalmação”. Esta consistiria, numa estratégia que se revelou pouco eficaz, em procurar um compromisso com as forças mais críticas da monarquia. João Franco sairia, devolver-se-ia o país a uma espécie de rotativismo, na esperança de impedir os moderados de se chegarem para o lado dos republicanos.

Ora, esta estratégia esbarrou em dois problemas claros. Em primeiro lugar, o país pensante já não aceitava um parlamentarismo à moda da regeneração. Por toda a Europa intelectual cresciam as críticas à inépcia parlamentar, lia-se Sorel e Le Play, os vários socialismos faziam o seu caminho, pelo que até a direita não tradicionalista se voltava para outros modelos. Os exemplos de Ramalho Ortigão e Oliveira Martins são sintomáticos disso mesmo, e mostram como a plasticidade dos novos movimentos políticos – que em França serão representados por Boulanger e La Tour du Pin, pelas várias formas de aproximação entre dissidências socialistas e um nacionalismo nascente – atravessa todo o espectro. Não é apenas a esquerda que se radicaliza através do socialismo: a direita está cansada do parlamentarismo e o aparecimento de movimentos como o de Boulanger mostram que é possível existir uma direita que procure conjugar a ordem tradicional com os movimentos sociais, e que essa “ordem nova” não depende, necessariamente, do rei. Irão, assim, aparecer mesmo em Portugal movimentos “cesaristas”, de “direita republicana” que, pouco a pouco, vão mostrando a possibilidade de manter uma certa ordem sem que esta dependa do rei.

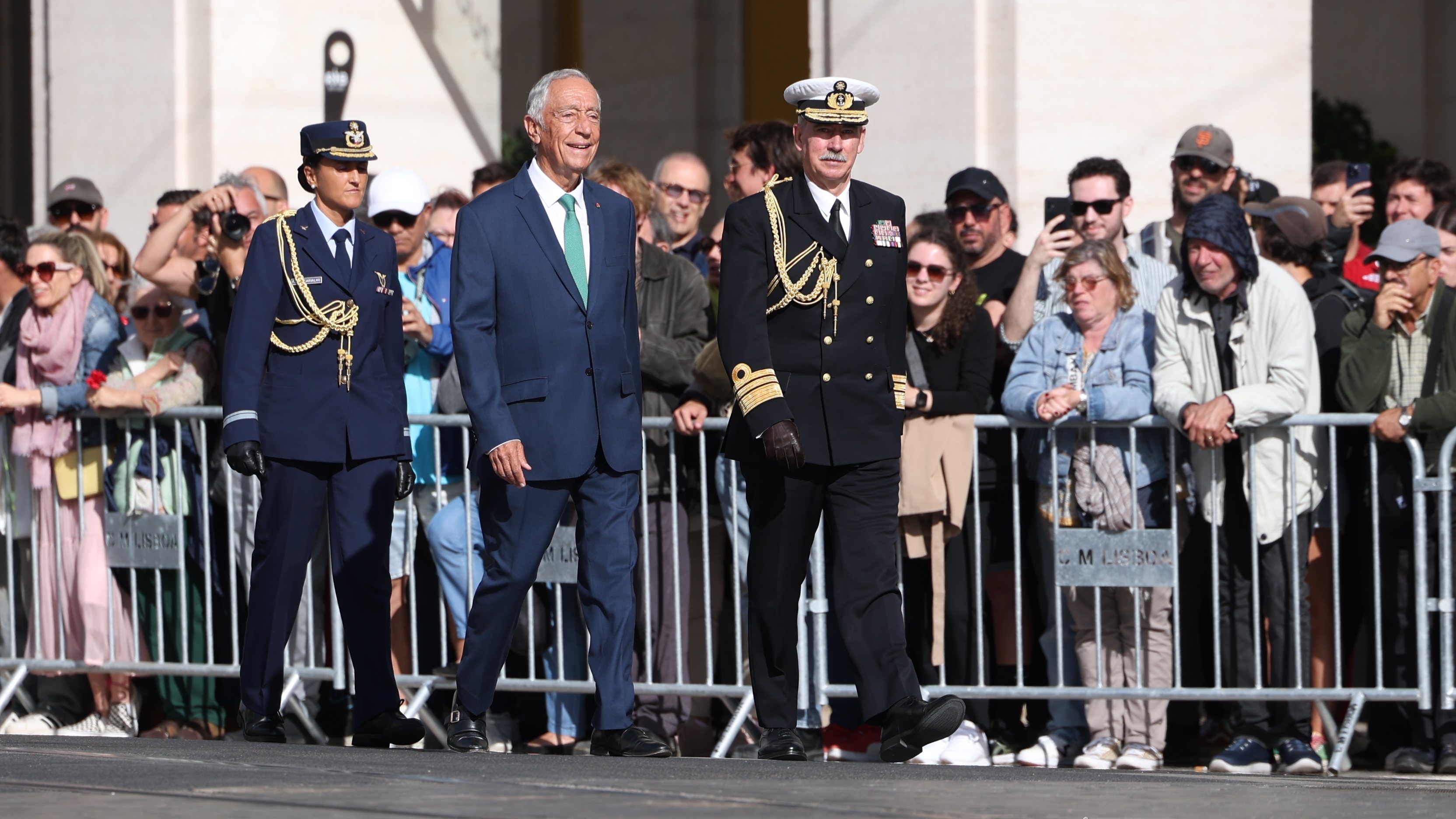

▲ O último rei português fotografado em 1909

Ao mesmo tempo, a acalmação e o recuo no sistema de João Franco trarão outro problema. Perante um Partido Republicano em posição de força, o recuo na política monárquica permite que este concentre a crítica, mais do que no sistema, na figura do Rei. Seria o rei que perturbava o sistema, o rei impediria a consecução da vontade popular, o rei, inútil politicamente, o entravo ao progresso, gastava o que não devia, era apenas uma fonte de despesa.

A acalmação desbaratou os monárquicos leais a João Franco, que o viam como a derradeira esperança de salvar a monarquia, e não acalmou os críticos. O 5 de Outubro apanhou, então, um regime dividido, protagonizado por antagonistas cheios de ressentimento, que pouco interesse tinham em defender o rei.

A resistência intelectual

A partida da Ericeira para o exílio inaugura uma nova fase na vida de D. Manuel II e na imagem das monarquias europeias. Em todos os séculos houve reis que abdicaram. Do nosso Sancho II ao rei Carlos Alberto da Sabóia, os exemplos são muitos. Também houve, naturalmente, muitas mudanças de regime. O que não é comum, contudo, é que a mudança de regime não implique a liquidação do representante máximo do regime anterior. A revolução francesa arrancou as cabeças com as coroas, a “glorious revolution” também, é escusado mencionar o caso bolchevique, pelo que os exemplos são vários.

O comportamento de D. Manuel II como rei exilado, embora tenha exasperado muitos monárquicos, de certa forma contribuiu para moderar esta barbárie. A insistência do rei deposto em não interferir na política nacional, em voltar ao poder apenas por vontade do povo, expressa através do voto, transformou-o num exemplo necessário para os anos vindouros. Com a Europa em convulsão e a rápida queda de várias monarquias, o exemplo de D. Manuel funcionou como prova de que era possível uma transmissão civilizada de poder, sem grande derramamento de sangue e, sobretudo, sem as execuções que tanto chocaram o princípio do século XX e que contribuíram para antagonizar boa parte da sociedade contra os regimes nascentes.

D. Manuel II também demonstra que a reação monárquica não será tanto política como intelectual e pouco encorajará a luta armada. E se a questão do regime está na ordem do dia, em Portugal, até pelo menos meio da década seguinte, a verdade é que não se assistem, excepção feita às incursões de Paiva Couceiro, a grandes golpes monárquicos. Surgem muitos jornais, revistas, Joaquim Leitão, João Amaral e o Aqui d’El-Rei, Malheiro Dias, os exemplos são vários; a resistência, no entanto, é sobretudo intelectual, e isso também se deve à personalidade de D. Manuel II, pouco disposto a aventuras militares.

Esse será, então, outro ponto importante na vida do último rei deposto. À sua segunda vida cabe a organização de um pensamento monárquico propriamente dito. Enquanto a monarquia reinou em Portugal, a sua defesa correspondeu sobretudo à defesa de um governo; com a implantação da República, porém, nasce a defesa de um regime.

O fim da atividade monárquica

E se a causa monárquica terá como defensores os já referidos Joaquim Leitão ou Malheiro Dias, também verá aparecer, pouco depois da implantação da República, o mais vigoroso movimento monárquico do século. António Sardinha, Pequito Rebelo, Hipólito Raposo, o Conde de Monsaraz, Alfredo Pimenta, a maior parte deles jovens conhecimentos dos estudos em Coimbra, operarão uma revolução no pensamento monárquico que ficará conhecida pelo nome de Integralismo Lusitano.

Inspirados, a princípio, na Action Française – para a qual Aires d’Ornellas, principal conselheiro de D. Manuel II, já chamara a atenção uns anos antes – procuram rever todos os erros da monarquia e traçar os seus princípios fundamentais. É deste propósito que nasce a consciência de que a monarquia está intimamente ligada a um tipo de sociedade, que não é apenas uma cúpula política, e que portanto tem manifestações das mais variadas formas. A atenção que Sardinha e, mais tarde, Rodrigues Cavalheiro ou João Ameal, dão à literatura revela isso mesmo: há, na literatura, na História, nas instituições, sintomas de um princípio ou de vários princípios que concorrem para o estabelecimento de um tipo de governo. Há no romantismo um revivescer do interesse pelas comunas, no espírito decadente da geração de 70 um reconhecimento da descaracterização e da falta de rumo trazida pelo parlamentarismo, de tal modo que é necessário encontrar, na História de Portugal, aquilo que motiva a sua existência enquanto sociedade. Isso está, desde sempre, associado ao espírito monárquico.

▲ Em 1921, fotografia do já antigo rei, 11 anos depois do fim da monarquia e 11 anos antes de morrer

O vigor do Integralismo revelar-se-á por um lado na série de revistas que farão – com a Nação Portuguesa à cabeça – e também no apoio que conseguirão dentro dos meios universitários.

As relações entre D. Manuel II e o Integralismo não serão fáceis: D. Manuel, ainda devedor de velhas lealdades, nunca rejeitará o parlamentarismo que é, para o grupo de Sardinha, o maior sintoma da decadência política e um prenúncio inevitável de morte da monarquia; a certa altura, os Integralistas voltar-se-ão mesmo para o ramo Miguelista da coroa portuguesa, reconhecendo o herdeiro de D. Miguel como herdeiro legítimo do trono.

Também aqui – e por muito que tenha havido outros agentes políticos a cozinhar o processo – se verá o espírito conciliador de D. Manuel II. Sem filhos, será arquitetado o Pacto de Paris, em que o Rei deposto reconhecia o ramo miguelista como seu legítimo sucessor, permitindo que a chefia da casa Real não se perdesse numa confusão dinástica. E se este pacto permitiu que os monárquicos continuassem ter um chefe, única condição de possibilidade para que continuasse a existir militância, a verdade é que também acabou por estancar a atividade monárquica. O pacto, uma vitória para o ramo miguelista e uma necessidade para o ramo liberal, obrigou à paragem das grandes discussões doutrinárias, que poderiam ferir um lado ou outro, destruindo o tão delicado acordo.

Será isso, em parte, o cessar da militância monárquica, que permitirá a migração de muitos militantes integralistas, com Teotónio Pereira à cabeça, para os quadros do Salazarismo, dotando o regime de um precioso apoio, difícil de obter.