Talvez por os pés estarem situados no extremo oposto da cabeça, a segunda raramente gasta tempo a pensar nos primeiros e, quando pensa, fá-lo com sobranceria, o que contribui para que os pés sejam, em geral, vistos como uma parte menos nobre no corpo (os fetichistas de pés são dos poucos a divergir desta perspectiva). Esta subalternização dos pés ajuda a explicar por que, apesar dos apreciáveis progressos feito noutros domínios da existência humana, insistimos em encarcerar os pés nessas estruturas quase sempre insalubres, desconfortáveis e ineficazes que são os sapatos.

Os sapatos são escolhidos pela cabeça sem consultar os pés, ignorando imperativos anatómicos e fisiológicos básicos e atendendo quase exclusivamente a critérios de moda, que estão tão entranhados que nem nos damos conta de quão arbitrários e absurdos são. A moda é quase sempre má conselheira, mas permite que os fabricantes façam fortuna, quer no mercado de massas quer nas criações mais requintadas e elitistas, numa interminável catadupa de novos modelos que reduzem à obsolescência os modelos anteriores, embora raramente tragam melhoramentos objectivos. Na língua inglesa usa-se a expressão “sensible shoes” para designar sapatos práticos, confortáveis, resistentes e adequados às circunstâncias, por oposição a sapatos que privilegiam as aparências e seguem os ditames da moda, mas a verdade é que o adjectivo “sensible” (que significa “sensato, razoável” e, neste contexto, “prático, funcional” – e não “sensível”, como por vezes é atabalhoadamente traduzido) não se aplica à maioria dos sapatos.

Antes de abordar os nomes e história das marcas de sapatos mais conhecidas, impõe-se um “preâmbulo” (do latim “praeambulus”, de “prae” = antes + “ambulare” = caminhar) sobre a evolução do calçado ao longo dos tempos, pois parte das características dos artefactos que hoje calçamos resultam, não de descobertas da ciência ergonómica, mas de opções discutíveis e vogas estultas, que são tão antigas e entranhadas que não as percebemos como tal e não nos passa pela cabeça questioná-las.

Este é o primeiro de oito artigos sobre a história e nomenclatura do calçado e suas marcas mais conhecidas.

Sapateiro na sua oficina, por David Teniers, 1671

Das árvores para o chão

O pé humano teve um ponto de partida pouco favorável, já que os pés dos nossos antepassados, “chatos” e dotados de “polegar” oponível, desalinhado dos restantes dedos (tal como os da esmagadora maioria das actuais espécies de símios), tinham boa capacidade preênsil e, logo, estavam adaptados à vida sobre as árvores, mas eram muito pouco eficazes para caminhar sobre o solo. Há cerca de 1.8 milhões de anos, o clima começou a tornar-se mais árido em grandes extensões do continente africano e a floresta tropical foi sendo substituída por savana, forçando os nossos antepassados arborícolas a passar cada vez mais tempo no solo. A evolução fez o melhor que pôde com os ingratos materiais de que dispunha e o pé que resultou desse processo, com a sua construção em duplo arco e um dedo grande bem desenvolvido e alinhado com os restantes dedos (e capaz de movimento independente destes), é um dispositivo adaptado a, sem esforço, percorrer dezenas de quilómetros por dia a ritmo moderado.

É certo que a locomoção plantígrada, em que os dedos e metatarsos assentam no chão, é, genericamente, menos eficaz que a locomoção digitígrada, que se faz sobre os dedos (como ocorre nos felinos e canídeos, por exemplo), ou que a locomoção sobre as unhas ou cascos (equídeos e bovídeos), pelo que, no que respeita à velocidade de ponta em terreno firme, o Homo sapiens (tal como as espécies de hominídeos que o precederam) está muito longe de competir com gazelas, búfalos, zebras, cheetahs ou cães selvagens, e até é deixado para trás por animais tão pesados e deselegantes como elefantes e hipopótamos. Todavia, a locomoção plantígrada “melhorada” dos humanos é eficaz em “provas de fundo”, o que, aliado a uma invulgar capacidade de transpiração decorrente de termos perdido a maior parte da cobertura pilosa (excepto no topo da cabeça), fez dos nossos antepassados especialistas na “caça por exaustão”, tirando também partido da capacidade para agir em grupo e da inteligência que permite seguir o rasto das presas, inferir a sua localização e comportamento e fazer predições (ver capítulo “Quem precisa de um casaco de pele?”, em Singularidades de um símio sem pêlo: Como evoluiu o Homo sapiens).

Os nossos primos que permaneceram em cima das árvores – chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos, por exemplo – são capazes de curtos sprints a quatro patas, mas são manifestamente incapazes de palmilhar a savana africana durante quilómetros a fio e nem sequer conseguem manter uma postura erecta durante muito tempo.

Pé humano e pé de gorila

Como escreve Vybarr Cregan-Reid em Alteração primata (ver A cadeira e outros grandes inimigos da humanidade), o pé humano terá ganho forma próxima da actual há cerca de 1.5 milhões de anos, como sugere o esqueleto de um Homo erectus encontrado perto do Lago Turkana e conhecido no meio paleontológico como “Turkana Boy”. Este rapaz, que teria entre sete e 11 anos, exibe também outras adaptações favoráveis à corrida de fundo, com pernas longas e robustas, glúteos desenvolvidos, ombros estreitos e ligações reforçadas entre a pélvis e a coluna, nas ancas e nos joelhos.

Entrar com o pé direito

A “sabedoria” incorporada pela selecção natural no pé humano faz com que este dispense “melhoramentos” ou “correcções”, para lá de alguma protecção contra pisos pedregosos, pedras aceradas, plantas espinhosas e pisos escaldantes ou gelados. O Homo sapiens não foi dotado, como os hobbits criados por J.R.R. Tolkien, de pés com sola coriácea, mas, como é patente nos actuais povos que ainda se dedicam à caça-recolecção e palmilham descalços muitos quilómetros por dia, tal prática faz a sola do pé desenvolver um calo espesso. Ainda assim, ninguém, por calejado que esteja, aprecia caminhar descalço sobre urtigas, silvas, gravilha ou neve, e os primórdios da história da civilização mostram que a primeira função para que o calçado foi concebido foi a de protecção contra abrasão, golpes e temperaturas extremas.

Os mais antigos sapatos de couro que se conhecem, datados de 3500 a.C. e encontrados na gruta de Areni, em Vayots Dzor, na Arménia, e que são uma espécie de “luva” com atacadores, de construção flexível e que facilmente se molda à forma do pé.

Sapatos Areni-1, Arménia, 3500 a.C.

É plausível que os primeiros sapatos de couro tenham surgido muito antes e mais a norte, pois é difícil imaginar como poderiam os humanos ter sobrevivido nos rigorosos Invernos do norte da Eurásia (para mais numa época em que o clima era mais frio e vastas áreas da Eurásia estavam cobertas de glaciares) sem qualquer protecção para os pés, por tosca que fosse. Cregan-Reid sugere que o calçado “para aquecer os pés – uma cobertura peluda de pele animal – terá provavelmente meio milhão de anos”. Seria “calçado suave e sem apoio, [que] deixava o pé fazer todo o trabalho e, portanto, estimulava a densidade óssea, o crescimento e a força muscular” e que, por ser maleável e pouco sólido, não ficou representado no registo fóssil.

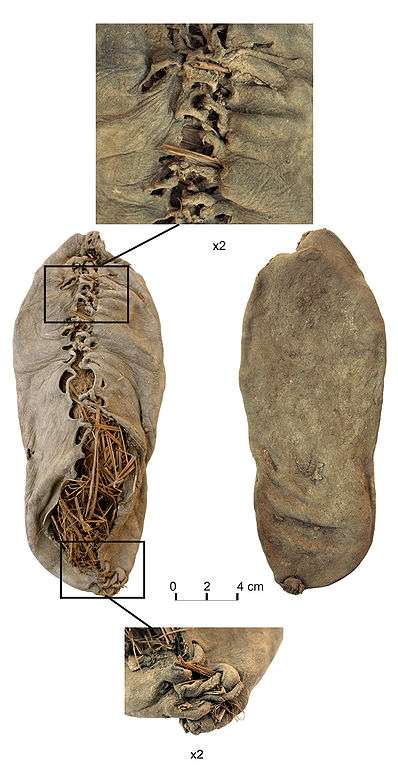

Um dos vestígios mais bem preservados de um sapato de couro “primitivo” é o que foi encontrado nos pés de Ötzi, o “homem do gelo”, um cadáver mumificado com cerca de 5100-5400 anos encontrado em Öltzal, nos Alpes, em 1991. Os sapatos de Ötzi são relativamente elaborados e combinam diversos materiais: possuem uma sola e uma parte superior em couro curtido e impermeabilizado (a sola em pele de urso, a parte superior em pele de veado), uma estrutura reticulada em casca de árvore e um forro com feno para manter os pés quentes. A reconstrução realizada em, 2017 por Petr Hlaváček, um especialista checo em história do calçado, produziu um sapato tão leve e confortável que um fabricante de calçado propôs a sua comercialização – Hlaváček, que conhecia como poucos as perversões que têm modelado a evolução dos sapatos, retorquiu que os sapatos de Ötzi dificilmente seriam apelativos para os consumidores, rematando: “O nosso inimigo é o estilo”.

Uma era de pés arejados

Em climas mais benignos, mesmo depois de “inventados” os sapatos, a maior parte da humanidade continuou a andar descalça, excepto no caso de figuras proeminentes ou em ocasiões especiais. Quando era necessário proteger os pés da abrasão ou de temperaturas excessivamente quentes ou frias vários povos recorriam a sandálias de fibras vegetais, cujo exemplar mais antigo tem cerca de 10.000 anos, foi encontrado na gruta de Fort Rock, no Oregon, em 1938, e consiste num entrançado de casca de Artemisia tridentata (um arbusto aromático que os anglófonos denominam “sagebrush” e que é muito comum no Oeste da América do Norte).

Reconstrução das sandálias de Fort Rock

Encontram-se sandálias primitivas um pouco por todo o mundo, umas mais fechadas (como as de Fort Rock), outras mais abertas, e recorrendo às fibras vegetais disponíveis em cada região – os exemplares mais antigos da Europa foram encontrados na Cueva de los Murciélagos, perto de Albuñol, na Andaluzia, datam de c. 5200-4800 a.C. e são feitas de esparto (Stipa tenacissima).

Sandálias da Cueva de los Murciélagos

As representações mais antigas de sandálias, provavelmente feitas de papiro, surgem em pinturas murais egípcias de 4000 a.C. Embora a sandália tenha sido o tipo de sapato mais usual entre os egípcios, também desenvolveram sapatos abertos, em forma de barco e feitos em palma ou junco entrançado, segundo “modelos” que continuaram “em voga”, sem alterações substanciais, até ao século XIX – uma longevidade que se explica por serem confortáveis, leves, práticos e baratos.

Sapatos egípcios de junco, c. 1500 a.C.

Na Índia surgiu um tipo assaz desconfortável de sandália, a paduka (de “pāda” = “pé” em sânscrito), feita de madeira ou marfim, usualmente sem qualquer tipo de correia e em que a preensão se faz através de um “poste” entre o primeiro e o segundo dedos. O seu design, com dois tacões de igual altura, um à frente e outro atrás, visa minimizar a área de contacto com o solo e, logo, o risco de esmagar insectos e outros animais rastejantes, uma preocupação inerente à crença no hinduísmo (estranha-se que as paduka não tenham sido ainda adoptadas pela florescente comunidade animalista do Ocidente).

Paduka

A civilização grega não viu utilidade nos sapatos fechados, embora conhecessem e usassem, em certas ocasiões, sandálias; aliás é do grego “sándalon” que provém a palavra sandália (similar nas línguas europeias: “sandalia” em espanhol, “sandalo” em italiano, “sandale” em francês, “sandal” em inglês, “sandale” em alemão, “sandaler” em sueco”, “sandały” em polaco, etc.). Os gregos distinguiam entre a “páxeia”, uma “sándalon” simples feita de fibras entrançadas, e a “kóthornos”, um híbrido de bota e sandália que chegava a meio da canela e que era usado por cavaleiros e gente de prestígio (e também por actores).

Vaso grego do século V a.C.: Oficina de sapateiro, com o artífice a cortar uma sola de couro à medida do pé do cliente

Embora existam vestígios deste calçado e a profissão de sapateiro tivesse sido suficientemente relevante para ser representada na arte, a esmagadora maioria da iconografia que nos chegou – estatuária e vasos pintados – sugere que a maioria dos gregos terá andado descalça durante a maior parte do tempo, mesmo em competições desportivas ou em campanhas militares. Que os soldados de Alexandre III da Macedónia tenham caminhado descalços da Grécia até à Índia pode parecer inconcebível no nosso tempo, em que os pés são mantidos moles e sensíveis por vidas passadas dentro de sapatos, mas se desde criança se palmilhar o chão sem protecção alguma os pés tornam-se coriáceos (embora talvez não o suficiente para galgarem as montanhas do Afeganistão).

Ânfora grega com dois hoplitas em combate (e Atena e Hermes nos extremos): É de notar que, apesar de os soldados envergarem armadura e grevas (protecções das canelas), estão descalços (tal como os deuses). Obra do ceramista ateniense Adokides, c. 530 a.C.

Os romanos tornaram a sandália corrente em meio urbano, mais por convenção social do que por necessidade. Sapatos e toga tornaram-se elementos distintivos da cidadania romana (sobretudo entre o sexo masculino), mas os pobres e os escravos continuaram a andar descalços. As sandálias romanas assumiram várias formas, mas tinham em comum a natureza (mais ou menos) arejada, a construção em couro flexível, a sola plana e dotada de tachas para melhorar a tracção e aumentar a durabilidade. A sandália romana mais ligeira e elementar era a solea, que consistia numa sola presa entre os dedos, e a mais pesado e resistente era a caliga, que era o calçado usado pelos legionários romanos.

Reconstituição da caliga usada pelos legionários romanos

Quando o império romano se estendeu para regiões mais setentrionais, as caligae eram usadas com peúgas, como atestam vestígios arqueológicos encontrados nas Ilhas Britânicas (os britânicos preservaram esta prática e tendem a reproduzi-la mesmo quando viajam no Verão para Lisboa ou para o Algarve). O termo “caliga”, que provém de “callus”, que significa “duro”, está na origem do nome pelo qual ficou conhecido o imperador Gaius Caesar Augustus Germanicus: “caligula” é o diminutivo de “caliga” e ficou-lhe associado por o pequeno Gaius ter acompanhado o pai, Germânico (Germanicus Julius Caesar), nas campanhas militares e de, nestas ocasiões, envergar um uniforme de legionário em miniatura, incluindo uma versão XS das célebres sandálias militares.

Restos razoavelmente preservados de uma caliga do século I a.C.

Os romanos também usavam sapatos-bota fechados, em couro, de sola plana e que cobriam o pé até ao tornozelo (alguns até à canela), denominados calcei (“calceus” no singular; com origem em “calx” = “calcanhar”). Os calcei eram usadas por diferentes estratos sociais urbanos, com a classe alta a usá-los sobretudo em funções cerimoniais – porém, a elite romana achava-os quentes e desconfortáveis e descartava-os nos momentos de lazer ou quando se retiravam para as suas quintas.

Os romanos também adoptaram a “kóthornos” grega, reservando-a a cavaleiros e figuras proeminentes e latinizando o nome para “cothurnus”, que deu origem ao português coturno, que se desviou do significado original, pois designa um botim (não uma sandália) que chega a meio da canela. Este botim há muito que caiu em desuso e, hoje, a maioria das pessoas apenas conhecerá a palavra “coturno” no seu uso figurado: “de alto coturno” é sinónimo de “importante”, “elevado”, o que indicia o entendimento de que a porção de perna coberta pelo calçado é proporcional ao estatuto social de quem o enverga.

Em contraste, a forma mais elementar da sandália, o chinelo ou chinela (ambas as formas são correntes), está associada às classes mais baixas, o que é explícito na expressão “fugir o pé para o chinelo” e está implícito na origem da palavra, que provém do latim medieval “planella”, diminutivo de “planus” = plano, rasteiro (dá-se aqui a conversão de “pl” em “ch”, típica da transição do latim para o português). Esta vinculação a algo baixo, humilde, volta a manifestar-se na palavra “rasteirinha”, um sinónimo de chinelo no português do Brasil, e no termo italiano para chinelo: “infradito”. Os espanhóis designam o “chinelo” por “chancleta”, diminutivo de “chancla”, que vem do latim “zancla”, por sua vez com possível origem no persa “zanga” (perna), mas na Argentina e Bolívia também tem curso o termo “chinela”. Os anglófonos usam o onomatopeico “flip-flop” (um verdadeiro achado linguístico), excepto na Austrália, onde prevalece o “thong”, cuja origem está no facto de o chinelo ser usualmente preso ao pé por uma fina tira (“thong”) de couro ou outro material. O inglês “thong” está na origem da palavra francesa para chinelo: “tong”.

Chinelos egípcios em couro, datados de c.1550-1370 a.C.

Os pés dos americanos

Quando o clima era demasiado frio para andar descalço ou de sandálias, muitos povos acabaram, independentemente entre si, por desenvolver sapatos de couro afins do da gruta de Areni, que hoje são designados genericamente por mocassins, um termo que começou por estar associado às diversas variantes de sapato-luva em couro flexível usados pelos índios da América do Norte, cuja flexibilidade e conforto conquistaram os primeiros caçadores e comerciantes europeus que se estabeleceram no Novo Mundo. A palavra mocassim (similar em quase todas as línguas europeias) provém do termo “makasin”, da língua dos Powhatan, uma tribo algonquina que habitava a Virginia, e, tal como as palavras similares nas línguas das tribos vizinhas, significa simplesmente “sapato”.

Mocassins da tribo Cheyenne

Os índios da América do Norte parecem ter tido um entendimento flexível e funcional do calçado, andando descalços no quotidiano em clima temperado e envergando mocassins quando tinham de fazer deslocações longas e durante o Inverno, botas (que, tal como os mocassins, eram maleáveis e de sola plana) nas gélidas regiões setentrionais (é o caso das mukluk ou kamik dos inuit) e sandálias rudimentares feitas de fibras vegetais (como yucca) nas zonas desérticas do sudoeste.

Mukluk de Inverno (à esquerda) e de Verão (à direita), feitas em pele de foca

Nas civilizações americanas mais avançadas – aztecas, maias e incas – o povo terá andado descalço durante a maior parte do tempo, enquanto a aristocracia e os militares terão usado sandálias rasas, que podiam ser tingidas de cores garridas e ricamente decoradas no caso da realeza.

O começo do desnorte

Entretanto, na Europa, ao longo da Idade Média o calçado fechado foi impondo-se nas zonas urbanas e entre as classes superiores e a moda foi assumindo o controlo da evolução dos sapatos, suplantando os critérios da funcionalidade e do conforto.

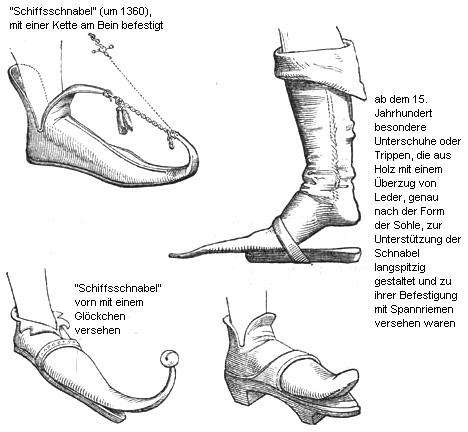

Os sapatos medievais começaram por não se desviar muito do conceito de mocassim: moldavam-se à forma do pé, possuíam sola fina e maleável e eram construídos em pele. Mas no século XII estes sapatos começaram a sofrer uma deriva que os dotou de uma extremidade dianteira afilada, tendo esta, após vários ciclos de popularidade, olvido e revivalismo (típicos do mundo da moda), alcançado a máxima expressão em meados do século XV, quando chegou a estender-se até 50 cm para lá do pé e teve de ser sustentada por uma corrente ou um fio preso à canela, ou preenchida com um material que lhe conferisse rigidez (como palha, musgo, crina de cavalo ou barbas de baleia), de forma a permitir que se caminhasse sem tropeçar constantemente nos próprios sapatos. Seja como for, eram muito pouco práticos, o que sinalizava que quem os calçava era pessoa de elevada condição e não precisava de se sujeitar à indignidade de trabalhar, Desgraçadamente, esta estulta associação entre falta de funcionalidade e estatuto social viria a envenenar a história do calçado até aos nossos dias.

Sapato pontiagudo do século XIV, possivelmente com origem em Toledo

Estes sapatos pontiagudos, em feltro ou couro macio, usados por homens e mulheres, eram conhecidos em alemão por “Schnabelschu”, de “Schnabel” = bico + “Schu” = sapato, e por “crakow” em inglês, por se crer que a moda tinha tido origem na cidade polaca de Cracóvia (Kraków); algumas fontes associam a sua introdução em Inglaterra ao casamento, em 1382, de Ricardo II de Inglaterra com Ana da Boémia, que teria sido responsável por trazer esta moda da Europa de Leste. Os franceses, dando crédito a uma origem similar, chamavam-lhe “souliers à poulaine”, ou seja “sapatos à polaca”, termo que seria encurtado para “poulaine”. Esta deu, por sua vez, origem à palavra portuguesa “polaina”, que, todavia, designa algo completamente diverso: “uma peça de vestuário que resguarda a perna e parte superior do calçado”.

Uma outra teoria sugere que a moda dos sapatos pontiagudos teria florescido inicialmente em resultado das Cruzadas, quando os (relativamente rústicos) combatentes europeus regressaram a casa trazendo consigo alguns dos luxos e confortos em uso no sofisticado Oriente, nomeadamente uns sapatos maleáveis de ponta longa e arrebitada.

Como é usual nas modas, o que começara por ser uma marca de distinção dos privilegiados, alastrou para as classes baixas, desencadeando uma competição pela extravagância, que fez as pontas das poulaines atingirem proporções tais, sobretudo entre os homens, que dificultavam algumas das práticas e obrigações quotidianas, como ajoelhar para rezar. A igreja reagiu, condenando o uso do que designou como “dedos do Diabo”, e alguns governantes sentiram a necessidade de regulamentar o seu uso e fabrico. Eduardo III de Inglaterra (que reinou em 1327-77) estipulou que as pontas das poulaines dos plebeus fossem limitadas a 15 cm e as dos nobres a 38 cm, reservando à alta nobreza o direito a usar pontas mais longas (ele próprio é representado no Waterford Charter Roll com umas poulaines extra-longas).

Retrato de Eduardo III no Waterford Charter Roll, manuscrito do século XIV

Carlos V de França não se limitou a tentar repor as distinções entre classes em termos de calçado e proibiu, pura e simplesmente, as poulaines num decreto de 1368. Em 1463, Eduardo IV de Inglaterra retirou à nobreza o direito a usar poulaines e reforçou esta disposição com um decreto de 1465 que proibia os sapateiros de Londres de fabricar sapatos cuja ponta se estendesse por mais de duas polegadas. É de crer que estes esforços dos governantes terão sido de escassa eficácia, pois a iconografia continuou a representar gente usando poulaines bem pontiagudas, até esta moda perecer, “de morte natural”, no 3.º quartel do século XV.

Vários tipos de sapato pontiagudo medieval

Porém, a ideia de afunilar a parte dianteira dos sapatos sobreviveu e até teve, pontualmente, recaídas na extravagância, como foi o caso das botas winklepicker, que surgiram entre a juventude britânica apreciadora de rock’n’roll na viragem das décadas de 1950/60, foram recuperadas pelos punks no final da década de 1970 e pelos góticos na década de 1980 e nunca deixaram de ter voga na comunidade rockabilly. O termo “winklepicker” provém do nome dado aos caracóis marinhos – “periwinckle snails” – cuja extracção da casca requer um instrumento pontiagudo. Os suecos conhecem-nas como “myggjagare” = “caçadoras de mosquitos”.

Botas winklepicker, 1960

Ganhar altura

Ainda a moda das poulaines não se extinguira e já outra moda – a dos saltos altos – iniciava a sua ascensão. Os sapatos de salto alto começaram por ter justificação prática: o tacão servia para firmar o pé dos cavaleiros no estribo, o que era particularmente útil em combate, por dar mais liberdade para empunhar armas e desferir – e suportar – golpes; o salto alto parece ter tido ampla difusão nas planícies da Ásia Central e Médio Oriente, sobretudo entre os archeiros a cavalo, uma modalidade que nunca teve curso na Europa. A sobrelevação do pé proporcionava a vantagem adicional de facilitar a circulação através da neve e da lama (e dos excrementos que eram correntes nas ruas das cidades medievais, um pouco por todo o mundo).

É possível que estas últimas considerações tenham estado na origem da “chopine”, um sapato feminino de plataforma, que poderá ter provindo da Turquia. Surgiu pela primeira vez na Europa no século XV entre as aristocratas (e prostitutas) de Veneza, difundindo-se depois por toda a Itália, por Espanha e, com menos intensidade, por Inglaterra. Há quem sugira a China ou o Japão como origem da “chopine” (talvez por afinidade com a “geta”, uma sandália sobrelevada japonesa), mas a sua voga na Europa começou bem antes de os portugueses terem iniciado o comércio regular com o Extremo Oriente (o que não exclui que tal calçado possa ter chegado pela Rota da Seda).

“Chopine” veneziana, final do século XVI

Mesmo que o seu propósito inicial fosse facilitar a circulação em ruas imundas (ou invadidas pela acqua alta veneziana), a “chopine” logo se transformou numa forma de afirmação de estatuto, entendendo-se que, quanto mais alta fosse, mais elevada seria a condição de quem a calçava. Foi assim que as “chopines” cresceram até aos 20-30 cm de altura, o que tornava tão difícil caminhar com elas que, quando saíam à rua, as senhoras que as usavam tinham de ser amparadas por dois criados; para tornar a caminhada ainda mais árdua, a maioria das chopines tinham o calcanhar mais elevado que os dedos. Para aumentar a incongruência desta voga, as “chopines” nem sempre eram visíveis, já que a moda feminina da época impunha que o vestido tocasse o chão.

Se, aos olhos de hoje, algumas damas em desenhos e pinturas renascentistas poderão parecer de altura excessiva, tal não resulta da inépcia ou da falta de sentido de observação do artista, mas de os modelos retratados calçarem “chopines”.

Uma dama de Nuremberga (à esquerda) e uma dama de Veneza (à direita), por Albrecht Dürer, c.1496-97. As italianas do século XV não eram mais altas, em média, do que as alemãs – mas usavam “chopines”

A parte superior das “chopines” costumava ser em couro e a plataforma era em madeira ou cortiça e as suas formas mais extremas desenvolveram-se em Itália e Espanha, onde atingiram os 50 cm, e, em casos extremos, 74 cm. Eram tão incómodas e instáveis que espíritos maliciosos sugerem que a Igreja Católica, usualmente lesta a condenar novas modas, sobretudo se forem ostentatórias e extravagantes, terá acolhido favoravelmente as “chopines”, pois elas impediam que as mulheres que as calçavam se entregassem a danças movimentadas e sensuais (ou, vendo bem, a qualquer tipo de dança). Havia, porém, quem percebesse o absurdo (e os riscos) das “chopines”, como atesta uma lei veneziana que limitava a altura destes sapatos a três polegadas e que, como costuma acontecer com a legislação no campo da moda, parece não ter produzido efeitos práticos.

O termo “chopine” é idêntico em francês e inglês e o espanhol “chapín” não está muito distante – a origem estará possivelmente numa designação árabe do sobreiro, cuja cortiça era usada no fabrico de muitos destes sapatos. Os italianos usavam o termo “zoccolo”, que também designa o tamanco de madeira e provém do latim “soccus” (que também deu origem, em português, a “soca”, e, em espanhol, a “zueco”, ambos significando “tamanco”).

A moda das “chopines” acabou por passar, mas o conceito da altura do sapato como espelho da condição social de quem o calçava tinha vindo para ficar.

Chopines forradas a seda, c.1550-60

É possível que a febre com saltos altos na Europa tenha recebido impulso decisivo de um homem que é bem menos conhecido do que Christian Louboutin ou Manolo Blahnik e que faleceu há quase 400 anos: o shah Abbas I (1571-1629), uma das mais importantes figuras da história da Pérsia. Sob a sua determinada e eficaz governação, a Pérsia recuperou territórios perdidos para os otomanos e uzbeques, expulsou os portugueses de Ormuz e do Bahrain, sufocou revoltas dentro do império, modernizou o exército e a administração e mudou a capital para Isfahan, que converteu numa cidade opulenta. Em 1599, a fim de forjar uma aliança contra o Império Otomano, enviou à Europa uma embaixada que fez um longo e demorado périplo e foi recebida por figuras como o sacro imperador germânico Rudolfo II, o papa Clemente VIII e Filipe II de Espanha. A embaixada não logrou os seus intentos, mas era tão “exótica” e faustosa que deixou marca indelével nos europeus que com ela contactaram – num ápice, a “moda persa” ganhou raízes entre a aristocracia masculina europeia e os saltos altos dos dignitários persas foram um dos aspectos mais imitados. E assim se vê como as modas tendem a tomar o freio nos dentes, desligando-se da sua função original e atingindo proporções desmesuradas e, amiúde, muito pouco práticas.

A embaixada de Abbas I é recebida no Palácio Ducal de Veneza pelo doge Marino Grimani, num quadro por Carlo & Gabriele Caliari. Infelizmente, os pés dos embaixadores não são visíveis

Luís XIV, o Rei dos Influencers

Para que uma voga ganhe ímpeto, é crucial que receba a aprovação de figuras públicas de grande notoriedade e quem fez o salto alto ser maciçamente adoptado pelas gens de qualité foi Luís XIV, o maior influencer do período Barroco. É corrente ver-se escrito que Luís XIV adoptou o salto alto como forma de compensar a sua baixa estatura, mas esta ideia parece não ter fundamento, já que a altura do rei até seria superior à média. Aliás, Luís XIV já usava sapatos de salto alto antes de chegar à idade adulta, como atesta o retrato dele pintado por Juste d’Egmont quando teria 13-16 anos.

Luís XIV por Juste d’Egmont (Joost van Egmont) c. 1651-54

Este retrato também comprova que o Rei-Sol desde cedo manifestou preferência por sapatos de tacão e/ou sola vermelha, moda que os seus cortesãos se apressaram a imitar; porém, o Rei-Sol, zeloso em manter distâncias, interditou o uso de sapatos de tacão e/ou sola vermelha a quem não fizesse parte do seu círculo íntimo. Curiosamente, no nosso tempo a sola vermelha voltaria a tornar-se símbolo de distinção e superioridade, quando a marca de luxo Christian Louboutin moveu processos judiciais contra a concorrência a fim de assegurar o direito exclusivo a comercializar sapatos de salto alto com sola vermelha, pretensão que lhe foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

Luís XIV de saltos altos, por Hyacinthe Rigaud, 1702

O salto alto não só aumentava a altura de quem o calçava como, pelo seu carácter pouco prático, sinalizava que quem o calçava não precisava de trabalhar, uma ideia que persiste até aos nossos dias no adjectivo inglês “well-heeled”, que associa um salto (“heel”) avantajado a abastança financeira.

O problema das afirmações de estatuto baseadas em adereços é que são fáceis de simular e, logo, qualquer zé-ninguém podia dar-se ares de grande senhor graças a uns tacões desmedidos – isto levou a que, em 1670, Luís XIV (agindo como “ditador da moda” no sentido literal) decretasse que os plebeus só podiam usar tacões com meia polegada de altura, os burgueses tinham direito a uma polegada, os cavaleiros a polegada e meia, os nobres a duas e os príncipes a duas e meia. Por esta altura, já as mulheres tinham também adoptado o salto alto.

O Iluminismo afugentou as frivolidades e arrebiques barrocos e trouxe mais sobriedade e funcionalidade, impondo o declínio dos saltos altos na moda masculina – ainda que tenham persistido até mais tarde na moda feminina. A Revolução Francesa, com as suas aspirações igualitárias, tirou de vez sentido à hierarquia de tacões, de forma que no início do século XIX o salto alto estava “out” – ainda que o calcanhar não mais tenha voltado a ficar ao nível dos dedos.

A partir de meados do século XIX, a moda feminina reabilitou o salto alto entre as classes altas, o que levou o sociólogo americano Thorstein Veblen a observar, no ensaio The theory of the leisure class (1899) que “no sapato de senhora, o chamado ‘salto francês’ reforça a mensagem de ociosidade veiculada pelo seu polimento, pois é óbvio que o tacão elevado torna extremamente difícil o mais simples e básico trabalho manual”.

Botas, c. 1870

O sapato como dispositivo de tortura

Como acima foi explanado, a evolução do sapato raramente foi comandada por considerações racionais e práticas e nada o atesta melhor do que o facto de, até meados do século XIX, os sapatos serem idênticos para os pés esquerdo e direito. No caso dos sapatos do tipo mocassim, construídos em materiais flexíveis, tal não terá posto problemas de maior, já que os sapatos terão acabado por moldar-se à forma do pé, mas os restantes tipos de sapatos eram seguramente desconfortáveis e uma fonte de lesões e deformações dos pés. Só por volta de 1830, em França, os sapateiros começaram a colocar nas palmilhas a indicação “esquerdo” e “direito”, chamando a atenção para a introdução de uma construção diferenciada (“em espelho”) para cada pé.

Se a moda determinou que a evolução do sapato na Europa assumisse formas bizarras e assaz desconfortáveis e incapacitantes, foi na China que o sapato como instrumento de tortura auto-infligida atingiu a sua máxima expressão: na dinastia Song (960-1279) surgiu a voga, entre as elites, de enfaixar os pés das mulheres, desde muito novas, de forma a atrofiar o desenvolvimento do pé, que ficava permanentemente deformado.

Sapato de mulher chinês do século XVIII: os ditames da moda determinavam como ideal um pé com 11 (onze) centímetros de comprimento

O muito apreciado “pé-de-lótus” estendeu-se depois às classes sociais inferiores, embora com difusão mais restrita, pois esta aberração tornava pouco praticável fazer longas caminhadas e realizar trabalho físico. No século XIX, 100% das “senhoras de sociedade” tinham pé-de-lótus e a prática só começou a ser activamente combatida pelas autoridades chinesas no final do século XIX.

Comparação entre um pé feminino normal (à esquerda) e os pés-de-lótus

O sapato como critério de clivagem civilizacional

Quando os europeus começaram as suas viagens de exploração, comércio e conquista, no final do século XV, depararam-se, em muitas das terras a que aportavam, com gente descalça (e também nua ou escassamente vestida). Exceptuando os ocasionais mocassins e botas dos índios norte-americanos e algumas sandálias entre aztecas, maias e incas, era esta a situação dominante na América, África, Ásia meridional e Oceânia, o que os europeus interpretaram como sinal de escasso desenvolvimento – ainda que os marinheiros e muitos dos pobres europeus também tivessem uma relação distante e intermitente com os sapatos.

Os calçados “descobrem” os descalços: Colombo desembarca em Hispaniola, gravura por Theodor de Bry, 1594

Por esta altura, as elites europeias já tinham ganho o hábito de enclausurar os pés em sapatos fechados durante todo o dia, pelo que se julgaram moralmente autorizadas a subjugar, explorar, ludibriar, doutrinar e disciplinar os povos descalços, equiparando a falta de sapatos a menoridade espiritual e atraso civilizacional. Desde então, os impérios ultramarinos das potências europeias dissolveram-se e as suas antigas colónias tornaram-se independentes, mas o preconceito contra quem não usa sapatos a tempo inteiro manteve-se, agora sem conotação étnica: “turista de pé-descalço” é gente que não faz despesa e não gera receita para a hotelaria, nem para a restauração, nem para nenhum outro segmento das indústrias turística e imobiliária, para as quais o ideal seria acolher apenas as classes “well-heeled” – que podem usar chinelos, desde que sejam Dolce & Gabanna.