Índice

Índice

Com a proliferação das ideias nacionalistas ao longo do século XIX, os habitantes de cada nação assimilaram, em maior ou menor grau, a ideia da suposta excepcionalidade da sua história e da sua superioridade inata perante os habitantes de outras nações. A vertiginosa aceleração das deslocações de pessoas e as tecnologias de comunicação que permitem que fiquemos informados em detalhe sobre o que se passa noutros locais do mundo não conseguiram dissipar o auto-centramento de cada povo, pelo que nos media portugueses a unha encravada de um ponta-de-lança da selecção nacional de futebol recebe maior destaque noticioso do que um terramoto no Sudeste Asiático ou uma sangrenta guerra civil em África. Para este embasbacamento com o nosso próprio umbigo tem contribuído um Presidente da República que não perde uma oportunidade para proclamar que “os portugueses são o melhor povo do mundo” e uma produção de informação e conhecimento que, manifeste-se ela sob a forma de artigo de jornal ou artigo científico, trata muitas vezes os eventos ocorridos em Portugal sem os colocar em contexto.

A História Global de Portugal elaborada sob a direcção de Carlos Fiolhais, José Eduardo Franco e José Pedro Paiva e publicada pela Temas & Debates é, pois, um precioso contributo para que deixemos de olhar para nós mesmos como “excepcionais” ou “predestinados” ou “únicos”. São 93 textos, redigidos por quase outros tantos especialistas na matéria, repartidos por cinco grandes períodos históricos (cada um deles com um coordenador) e cobrindo um leque de assuntos tão vasto quanto as 660 páginas do volume permitem. Dada a amplitude da obra, discutir-se-ão em seguida apenas alguns capítulos concretos.

A capa de “História Global de Portugal”, com direcção de Carlos Fiolhais, José Eduardo Franco e José Pedro Paiva (Temas e Debates)

Estrangeiros a mandar em portugueses

Recentemente, o Chega apresentou um projecto-lei que pretende alargar a todos os cargos governativos (primeiro-ministro, ministros, secretários de Estado) a limitação que hoje já existe para o cargo de Presidente da República: só poderão ser exercidas por portadores de “nacionalidade portuguesa originária”, ou seja, filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos em território nacional (bem como algumas situações de “área cinzenta”, como sejam filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estrangeiro se o progenitor português se encontrasse ao serviço do Estado de Portugal).

A proposta nada tem de surpreendente, face à preocupação genérica do Chega em restringir o conceito do que é ser português e em atribuir direitos e deveres diferenciados a “nacionais” e “estrangeiros”. Mas é instrutivo colocar a ideia de exigir maior “portugalidade” aos governantes de hoje em confronto com os primórdios da nossa história. As primeiras aspirações autonómicas não surgiram de um líder do povo que cá vivia, mas de um “imigrante” vindo da Borgonha. Da união de Henri de Bourgogne com a leonesa Teresa Alfónsez nasceu Afonso Henriques, que, após ter conquistado Lisboa, em 1147, nomeou como primeiro bispo da cidade o inglês Gilbert of Hastings, que não tinha qualquer conexão com Portugal (chegara cá fortuitamente, na rota para a Terra Santa, integrado no contingente inglês da II Cruzada).

O cerco de Lisboa em 1147, aqui recriado numa ilustração de 1917 por Roque Gameiro, talvez não tivesse tido sucesso se não fosse o auxílio dos cruzados ingleses que se dirigiam para a Terra Santa

A nomeação de um estrangeiro para um cargo tão importante (na Idade Média, um bispo detinha, na prática, poderes de governação superiores aos de muitos ministros de hoje) nada teve de invulgar: Hugo Crescónio, que foi bispo de Coimbra em 1092-1098, tinha sido abade em Tui, e foi sucedido no cargo por um francês, Maurice Bourdin (1098-1108), educado na abadia de Cluny. São Geraldo, padroeiro da cidade de Braga e seu bispo em 1096-1108, era francês, nascido em Cahors e educado na abadia beneditina de Moissac (o que explica que no mundo francófono seja conhecido como Gérald de Moissac). Hugo, primeiro bispo do Porto (1113-36), era também francês de nascimento e fora arcediago em Santiago de Compostela.

Claustro da abadia de Moissac, onde São Geraldo de Braga se tornou monge e desempenhou os cargos de bibliotecário e de responsável pela música

Há também que considerar que, seguindo o uso vigente na Europa desde a Idade Média até ao início do século XX, a realeza portuguesa casou sistematicamente os seus príncipes herdeiros com princesas estrangeiras (e casou as suas princesas com herdeiros reais estrangeiros), pelo que, até à implantação da República, o sangue dos nossos governantes, geração após geração, teve sempre forte comparticipação estrangeira.

O nosso homem na Santa Sé

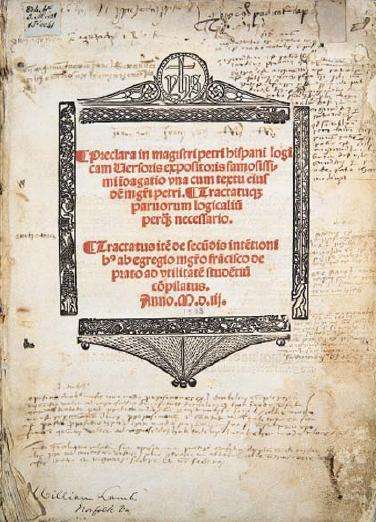

O artigo “João XXI, clérigo português, pastor universal”, de Armando Norte, dá como “verosímil e consensual a longa tradição” de assimilar o eclesiástico português Pedro Julião, que foi eleito papa, como João XXI, em 1276, ao erudito Pedro Hispano, mas a verdade é que a “longa tradição” é contestada e apenas começou após a morte de João XXI.

Como se não bastasse João XXI ter sido o único português a chegar ao trono de São Pedro, a breve duração do seu papado – oito meses, de 20 de Setembro de 1276 a 20 de Maio de 1277 – e a forma inglória como terminou – esmagado pela queda do tecto de uma sala no palácio papal de Viterbo –, há historiadores que defendem que Pedro Julião não é a mesma pessoa que publicou importantes tratados sobre lógica aristotélica (Summulae logicales) e medicina (Thesaurus pauperum), sob o nome de Petrus Hispanus. Na verdade, até mesmo a figura isolada de Petrus Hispanus tem contornos vagos: há dúvidas quanto às numerosas e diversas obras que lhe são atribuídas (onde se incluem os Problemata, a Summa medicinae, o Liber de conservanda sanitate e o tratado de oftalmologia De oculo) e os elementos sobre a sua vida são nebulosos: os seus estudos universitários são localizados por uns em Paris, por outros em Montpellier, por outros em Salerno; a sua docência universitária oscila entre a medicina em Siena e a lógica em Espanha (onde?) ou em Toulouse; e há quem defenda que foi também médico pessoal do sacro imperador germânico Frederico II (1220-1250). Há ainda aqueles que, além de darem por certo que Petrus Hispanus/Pedro Julião estudou na Universidade de Paris, afirmam que aí foi discípulo de São Alberto Magno e condiscípulo de São Tomás de Aquino e São Boaventura, mas isto mais não é do que fantasia ou name dropping, até porque Alberto Magno e Tomás de Aquino só chegaram a Paris em 1245, quando Petrus Hispanus/Pedro Julião já seria professor de lógica em Espanha (ou noutro lugar) desde 1235.

“Summulae logicales”, da autoria de Petrus Hispanus

Este tipo de incertezas pode ser difícil de compreender aos olhos da nossa época, em que até as vidas dos mais obscuros cidadãos estão minuciosamente documentadas, mas foi comum durante muitos séculos e a verdade é que o conhecimento sobre a vida de Pedro Julião é extremamente lacunar e especulativo, como se depreende desde logo das muitas e divergentes propostas para a sua data de nascimento, que vão de 1205 a 1225.

Para adensar a névoa, como Norte observa, “Pedro era um dos [nomes] mais vulgarizados na Idade Média e Hispano era um topónimo comum usado para identificar os naturais da Península Ibérica”. Vale a pena lembrar que investigações recentes permitiram destrinçar outros dois Pedros que durante muito tempo se julgou serem a mesma pessoa: o compositor espanhol Pedro de Escobar (c.1465?-c.1535?), que foi mestre de capela na Catedral de Sevilha em 1507-14, e o compositor português Pedro de Sousa, mais conhecido como Pedro do Porto (c.1465-c.1535), que entrou ao serviço da capela real espanhola em 1489 e foi mestre de capela do cardeal D. Afonso, filho de D. Manuel I. Não seria surpreendente que se concluísse que Pedro Julião e Petrus Hispanus eram pessoas diferentes e até que o Petrus Hispanus especialista em medicina não seria o mesmo Petrus Hispanus que era especialista em lógica.

“Thesaurus pauperum”, de Petrus Hispanus, numa edição impressa em Veneza em 1543

Resta também saber se a eleição de Pedro Julião como papa decorreu de mérito próprio ou foi uma solução de compromisso resultante da feroz e emaranhada luta pelo poder entre diversas facções e grupos de interesse que marcou a escolha de papas na Idade Média.

1276 foi um ano que conheceu quatro papas: após o falecimento de Gregório X, a 10 de Janeiro, o conclave elegeu Inocêncio V a 21 de Janeiro, mas este só durou até 22 de Junho. O seu sucessor, Adriano V, foi eleito a 11 de Julho e faleceu 39 dias depois, antes mesmo da cerimónia de coroação.

Por trás destas escolhas do conclave e da actuação efectiva do papado neste conturbado período esteve o poderoso cardeal Giovanni Gaetano Orsini, que tinha sido nomeado Grande Inquisidor por Urbano IV em 1262 e que, após ter passado algum tempo a manipular papas, decidiu que estava na altura de ser ele a ascender ao cargo: fez-se eleger como sucessor de João XXI, a 25 de Novembro de 1277, após um renhido conclave que durou cinco meses e meio, com o nome de Nicolau III. Face a esta sucessão de papas efémeros, que sucumbiam antes de terem tempo de “conhecer os cantos da casa”, é natural que o experiente e astuto cardeal Orsini tenha assumido boa parte do poder efectivo na Santa Sé, pelo que talvez nunca venhamos a saber se a actuação de João XXI decorreu do seu arbítrio ou lhe foi imposta ou “sugerida” por Orsini. Mas esta possibilidade deslustra o “feito” de um português ter chegado a papa, pelo que a historiografia nacional prefere ver João XXI como “importante mediador cultural, conectando diferentes espaços e cronologias” (Norte). Servirá sempre de consolo aos patriotas portugueses o facto de, na Divina Comédia, Dante Alighieri ter reservado a João XXI “um lugar no Paraíso, na quarta das suas nove esferas, a coroa dos espíritos sapientes” (Norte), enquanto colocou Nicolau III no oitavo círculo do Inferno, na secção destinada aos que cometeram o crime de simonia (comércio de cargos eclesiásticos).

Dante em diálogo com o papa Nicolau III no Inferno, ilustração de Gustave Doré para edição de 1861 de “A Divina Comédia”

As fronteiras mais antigas da Europa

O capítulo “O Tratado de Alcanices e a instituição da fronteira com vizinhos ameaçadores”, por J.A. de Sottomayor-Pizarro, confirma e explicita a frase amiúde repetida de que Portugal tem “as fronteiras mais antigas da Europa”. Com a assinatura, a 12 de Setembro de 1297, por Dinis de Portugal e Fernando IV de Castela, do Tratado de Alcanices (os espanhóis dirão Alcañices, pois é esse o nome da localidade da província de Zamora onde foi assinado), foi realizado um rearranjo territorial que deixou definida, salvo pequenos ajustes, a fronteira luso-espanhola que hoje conhecemos. Foram “entregues ao rei de Portugal os lugares de Olivença e de Campo Maior, no termo de Badajoz, de São Fins dos Galegos e ainda de Ouguela, junto a Campo Maior […] Na posse de Portugal ficavam ainda os lugares, os castelos e as vilas de Sabugal, Alfaiates, Castelo Rodrigo, Vilar Maior, Castelo Bom, Almeida, Castelo Melhor e Monforte, além de outros lugares da região de Ribacoa […] Por sua vez, D. Dinis cedeu os direitos que tinha em Aiamonte e em povoados que detinha na Galiza e em Leão” (Sottomayor-Pizarro).

Neste mapa de 1766 (em que o Norte fica para a direita e a fronteira está marcada a vermelho), Olivença ainda é portuguesa

A principal alteração nesta configuração que ocorreu nos últimos 733 anos foi a tomada de Olivença por Espanha, em 1801, durante a “Guerra das Laranjas”, cuja cedência foi formalizada (a contragosto) por Portugal pelo Tratado de Badajoz (ver Da China a Olivença, a cartografia do rancor). Quando, em 1814-15, o Congresso de Viena traçou uma nova ordem europeia, no rescaldo da turbulência das Guerras Napoleónicas, Espanha foi intimada, pelo artigo 105 do Acto do Congresso, a devolver Olivença a Portugal, mas foi “esquecendo-se” de o fazer até aos dias de hoje, o que constitui um espinho cravado no flanco de muitos patriotas lusos.

Manuel Godoy, retratado por Francisco de Goya em 1801, o ano em que Godoy, comandando um exército espanhol, levou de vencida os portugueses na “Guerra das Laranjas” e se apoderou de várias localidades portuguesas, como Arronches, Castelo de Vide e Portalegre. Todas foram devolvidas, excepto Olivença

Sottomayor-Pizarro realça uma particularidade dos tratados fronteiriços firmados entre Portugal e Castela: enquanto a parte setentrional da fronteira entre os dois reinos estava praticamente “fechada”, para sul estendiam-se territórios em posse islâmica, que, na óptica da Reconquista, se esperava que caíssem em mãos cristãs, mais tarde ou mais cedo. Assim, os tratados também previam a questão das “fronteiras futuras”, definindo o que seriam as áreas de expansão de Portugal e Castela para sul. Claro que quando o Tratado de Alcanices foi assinado esta questão já estava resolvida, uma vez que a conquista do Algarve fora concluída em 1249.

Tempos de pestilência

“Súbita, invisível e veloz, uma epidemia varre todo o mundo conhecido” – assim abre o artigo “Peste negra: O flagelo que foi quase global” (de Maria Helena da Cruz Coelho), mas a frase tanto se adequa à peste negra de 1347-51 como à covid-19. Na verdade, os adjectivos “súbita, invisível e veloz” servem para descrever o alastramento de todas as pandemias, mas o cliché parece ser irresistível.

Nalguns domínios pouco mudou na reacção às pandemias: na Idade Média acreditava-se que a peste resultava da “corrupção do ar devido a vapores nocivos e venenosos, causados por matérias pútridas espalhadas pelo vento, teoria miasmática que se complementava com a astrológica, declarando que uma conjunção nefasta de alguns planetas provocara vapores malignos” (Coelho) e hoje há quem defenda que o SARS-CoV-2 é uma mutação gerada pelos campos electromagnéticos das redes 5G ou que é um embuste criado por Bill Gates para, a pretexto da administração de uma vacina, inserir em todos os seres humanos um microchip que os deixará sob o controlo da Microsoft.

Noutros aspectos, há diferenças de monta: as rezas a São Sebastião e São Roque deram, no nosso tempo, lugar ao descarregamento para os telemóveis da app de rastreio de contactos Stay Away Covid (tão ilusória e ineficaz quanto as rezas) e em vez de penitências colectivas e procissões de flagelantes, tem-se praticado o binge-watching solitário de séries da Netflix e descoberto o encanto de fabricar pão em casa.

Propagação da peste negra na Eurásia, 1346-1353

Um dos efeitos da peste de 1348 foi ter levado aqueles que estavam preocupados com a salvação da alma e possuíam propriedades a entregá-las à Igreja, “instituição isenta [de impostos], que não repartia nem doava, subtraía-as para sempre do mercado imobiliário, o que era muito lesivo para a Coroa” (Coelho), pelo que, em 1349, Afonso IV de Portugal decidiu suster os “desmandos eclesiásticos” e promulgou legislação que determinou que “os bens dos que morriam sem herdeiros passavam a ser maninhos e, portanto, regalengos” e que “os testamentos não fossem publicados perante os vigários, mas diante das justiças régias”.

Um domínio em que as consequências da peste negra e da covid-19 parecem ser opostas é o emprego: a elevada mortalidade causada pela peste negra e o acto de alguns dos afortunados sobreviventes terem, por morte de familiares, herdado bens, terrenos e rendas que os dispensavam de trabalhar, criou forte escassez de mão-de-obra e, logo, uma apreciável subida dos salários, o que levou Afonso IV a determinar que os trabalhadores não podiam recusar-se a trabalhar para os seus amos e a impor o tabelamento dos salários. Apesar da intervenção régia, a disparidade entre a procura e a oferta de mão-de-obra era tão pronunciada que os salários continuaram a aumentar. Já a pandemia de covid-19 está a gerar desemprego a uma escala inaudita bem como abaixamento (ou estagnação) dos salários, apesar das medidas dos governos para tentar manter os postos do trabalho (como a subsidiação do regime de lay-off).

Afonso IV de Portugal

Camões, o anti-belicista

O termo “Velho de Restelo”, que faz referência a uma personagem do Canto VI de Os Lusíadas, é usado na linguagem corrente em sentido pejorativo, para designar alguém resistente à mudança, que, à partida, denigre qualquer projecto que seja ousado e inovador. Opinião oposta é expressa por Diogo Ramada Curto no artigo “Camões, as armas, as letras e o choque das civilizações”, que poderia também intitular-se “Tudo o que julgava saber sobre Camões e Os Lusíadas está errado”.

Curto entende que Camões cantou no seu poema épico “os feitos gloriosos de navegadores e capitães, mas fê-lo criticando a violência da guerra e dos valores da cavalaria e o modo de construir o império”, ou seja, assumindo “oposição à expansão belicista”, o que vai ao arrepio das leituras mais tradicionais e mais difundidas de Os Lusíadas. Segundo Curto, Os Lusíadas “contam a história de uma viagem e de um povo, que não se fez acompanhar pelo seus livros, tão-pouco sabia cultivar as letras e as ciências […] e, em lugar de se alinhar pelos valores do cristianismo e da Antiguidade, tidos como valores civilizacionais, praticava a guerra e, com espírito violento, destruía e matava os inimigos”, pelo que Camões terá sido um crítico da “expansão imperial e [do] direito de conquistar e oprimir outros povos” e que terá sido para expressar estas críticas que introduziu n’Os Lusíadas o Velho do Restelo.

Velho do Restelo, por Columbano Bordalo Pinheiro, 1904

Curto também aponta o anacronismo de se empregar o qualificativo “global” quer em relação a Os Lusíadas, quer a instituições como a Companhia de Jesus ou a cidade de Lisboa no período dos Descobrimentos, um “pecado” que é “cometido” em vários pontos desta obra, nomeadamente no artigo “Os jesuítas e a primeira base de dados global”.

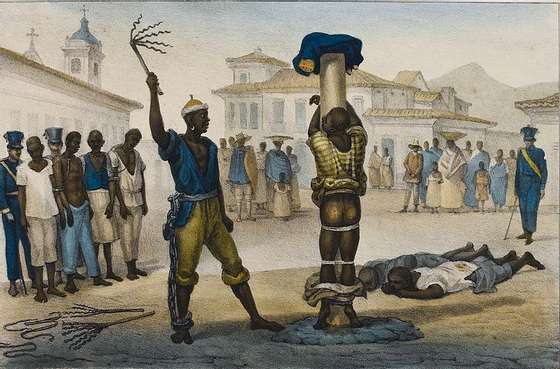

Há, com efeito, nalguns historiadores, o afã de interpretar fenómenos do passado à luz de conceitos e mundividências do nosso tempo, atitude que tem nesta obra manifestação mais flagrante na introdução à secção “Época Moderna”, em que se afirma que os escravos africanos nas colónias europeias na América, “dirigiram insurreições várias contra as autoridades europeias, numa acção colectiva que só pode ser vista como uma reacção de rejeição da globalização iniciada e imposta pelos portugueses”. Ora, os escravos africanos de então não estavam (tal como os portugueses ou os índios) conscientes de fazer parte de um complexo processo de “globalização”, estavam apenas a reagir, muito compreensivelmente, ao facto de terem sido arrancados dos seus locais de origem, separados dos seus familiares, transportados em condições infectas, vendidos e marcados como gado e obrigados a trabalhar em condições desumanas até ao último alento.

Escravo sendo açoitado em público no Rio de Janeiro, gravura de Jean-Baptiste Debret, incluída em “Voyage pittoresque et historique au Brésil”, 1834-1839

Certamente que também se teriam revoltado se estes terríveis padecimentos e injustiças lhes tivessem sido infligidos pelos seus semelhantes junto aos seus territórios natais. O facto de o escravo negreiro transatlântico e o modelo colonial americano serem hoje vistos como facetas da fase de globalização iniciada no século XVI, não significa que os seus actores tivessem da sua condição e do seu destino a perspectiva perfilhada hoje por um conferencista do Fórum Social Mundial de Porto Alegre. A não ser, claro, que as investigações arqueológicas no Quilombo dos Palmares revelem cartazes proclamando “Outro mundo é possível”, exigindo “alternativas à globalização neo-liberal e ao capitalismo extractivista” e defendendo o “comércio justo” e a “alter-globalização”.

Rigidez académica

Os cerca de 90 autores que contribuíram para esta História Global de Portugal terão sido todos escolhidos pelo seu profundo conhecimento no assunto em apreço, mas nem todos são bons comunicadores. Assim, se, por um lado, há artigos claros, sintéticos e expostos de forma cativante, como é o caso de “Abrem-se novos horizontes: A conquista de Ceuta e o mar”, de Luís Miguel Duarte, por outro, há autores que não parecem ter compreendido que a obra se destina ao público em geral e não aos seus colegas universitários, pelo que adoptam o estilo hirto e formal (e, por vezes, arrebicado) que é, infelizmente, comum nas comunicações e artigos académicos e que sugere que a preocupação primordial não é iluminar o leitor, mas exibir perante os pares da Academia a magnífica plumagem do autor. Indicam-se em seguida alguns exemplos de formulações arrevesadas, obscuridade comunicacional e ausências questionáveis. É de notar que a ocorrência de artigos com odor a “torre de marfim” é mais elevada na secção “Pré-história e proto-história”.

- Na introdução a esta secção, escreve-se que em Portugal, por volta de 5500 a.C., “o modelo de subsistência baseado na caça e na recolecção” deu lugar a “uma economia dominada pela produção de alimentos, ainda hoje em vigor”. Qual é a necessidade de acrescentar “ainda hoje em vigor”? Poderia passar pela cabeça de algum leitor que Portugal teria abandonado a agricultura e a pecuária e regressado à caça e recolecção? Seria necessário, após mencionar-se a introdução em território português do alfabeto latino, do caminho-de-ferro, do papel higiénico ou do saca-rolhas, que estas inovações estão “ainda hoje em vigor”?

- No artigo “Dos neandertais ao Homo sapiens”, quando se discorre sobre as fontes de subsistência dos neandertais em território português, afirma-se que estes raramente caçavam “espécies de grandes dimensões, como o rinoceronte e o elefante. Sendo os dados escassos, pode dizer-se que os neandertais terão também consumido recursos marinhos, nomeadamente peixe, marisco, aves e mamíferos aquáticos, como focas e golfinhos”. Fica o leitor sem perceber se esta afirmação se baseia em vestígios arqueológicos que comprovam o consumo usual destes items por neandertais ou se é uma especulação do tipo “bem, se havia neandertais em Portugal e se Portugal tem costa marítima e no mar há golfinhos, talvez os neandertais portugueses deitassem o dente a um golfinho”. Que caçar golfinhos requeira embarcações velozes e aptidões náuticas pouco compatíveis com o que se conhece sobre os neandertais parece não ser obstáculo à imaginação…

Abrigo do Lagar Velho, no Vale do Lapedo: em 1998 foi descoberto um esqueleto de uma criança, com cerca de 29.000 anos, que ficou conhecido como “menino do Lapedo” e que se especula poder ter resultado do cruzamento entre Homo neanderthalensis e Homo sapiens

- É de realçar que nem neste capítulo nem em outro ponto da secção “Pré-história e proto-história” se faz menção à arte rupestre do Vale do Côa, que desde meados da década de 1990, tem vindo a ser exaltado pela comunidade científica portuguesa, pelos governantes e pelos media como “o maior complexo de arte rupestre ao ar livre” do mundo e um caso ímpar na arte pré-histórica, o que levou ao cancelamento da construção de uma barragem no Côa, à inclusão dos vestígios na lista do Património Mundial da UNESCO e à criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa. Resta saber se a ausência da arte do Vale do Côa nesta obra foi uma omissão ou se os autores entendem que aquela não tem a importância que lhe tem sido atribuída.

- Em “A questão campaniforme: origem e difusão no decurso do terceiro milénio a.C.”, João Luís Cardoso informa-nos que “A notável síntese apresentada por Richard J. Harrison, professor da universidade de Bristol, em 1977, ainda não contemplava plenamente o dutch model, que entre as décadas de 1980 e 1990, marcou a investigação sobre a génese e a difusão das produções campaniformes à escala europeia”, não parecendo ter consciência de que, fora do minúsculo círculo dos investigadores da Cultura do Vaso Campaniforme, ninguém fará a mais pálida ideia do que será o “dutch model”, enigma que não é elucidado até ao fim do artigo, que está redigido como se fosse uma comunicação para um congresso da especialidade. Consegue, ao menos, depreender-se que Portugal – ou melhor a região do estuário do Tejo – terá sido o centro de difusão do vaso campaniforme na Europa.

Difusão da cultura do vaso campaniforme (bell beaker culture) na Europa

- No artigo “Comércio a longa distância na Idade do Bronze” utiliza-se repetidamente a expressão “amortizar” no sentido de (depreende-se pelo contexto) depositar algo num determinado local, o que, fará talvez parte da gíria arqueológica, mas nada dirá ao português comum, para quem “amortizar” significa “pagar ou extinguir gradualmente (uma dívida)” ou “reembolsar progressivamente o capital empregado nos meios de produção de uma empresa”.

- Quanto ao artigo “O que ficou da passagem dos viquinges?” a resposta que se extrai é “nada de relevante”, pelo que é de questionar a ocupação de seis páginas com um não-assunto quando, por exemplo, não existe sequer uma linha sobre música em toda a obra, embora Portugal tenha conhecido um “período de ouro” no século XVII e tenha acolhido um compositor de primeiro plano – o italiano Domenico Scarlatti – no século XVIII, altura em que também alguns jovens músicos foram enviados para Itália como bolseiros para prosseguir estudos, tendo estes intercâmbios enriquecido a música portuguesa.

Num livro de 660 páginas de elevada densidade e abordando assuntos tão diversos, impor-se-ia um índice remissivo, mas este é um uso que a globalização do conhecimento não foi ainda capaz de inculcar na edição livreira portuguesa. A completa ausência de mapas e imagens também é difícil de explicar, sobretudo no artigo “Fernão de Magalhães e a primeira viagem à volta do mundo”, quando se explanam os diferendos entre Portugal e Espanha sobre as respectivas “áreas de influência”, e no artigo “Mazagão: Uma revolução arquitectónica”, quando de discorre sobre a arquitectura militar portuguesa do século XVI.