Índice

Índice

Nas 1108 páginas O Mundo Livre há lugar para John Cage e para os Beatles, para os filmes da Nouvelle Vague e para os blockbusters de Hollywood, para o primeiro livro de poesia de Wallace Stevens, cuja primeira edição vendeu uma centena de exemplares no período de um ano, e para romances pulp de atmosfera sórdida que venderam milhões de exemplares, para os ensaios sobre literatura de Lionel Trilling e para bandas desenhadas com “raparigas semidespidas em todas as posições a serem marcadas, queimadas, presas, atadas a rodas, cegadas, pressionadas entre espetos [e] atiradas às cobras e animais selvagens”.

Esboçar uma panorâmica das artes e ideias no mundo ocidental durante os anos da Guerra Fria é uma tarefa intimidante, mas se há alguém habilitado para a levar a bom porto é Louis Menand (n.1952), professor de Inglês em Harvard, um dos mais destacados colaboradores da The New Yorker (a que está vinculado há mais de três décadas) e vencedor do Prémio Pulitzer com The Metaphysical Club: A story of ideas in America (2001), uma obra centrada nos pensadores que mais contribuíram para a filosofia política americana no período pós-Guerra Civil (nomeadamente Charles Sanders Peirce, William James e Oliver Wendell Holmes).

Em The Free World: Art and thought in the Cold War (2021), Menand retoma a abordagem, que usara em The Metaphysical Club, de mergulhar o leitor no espírito de um período histórico através da vida e obra das suas figuras mais destacadas, e aplica-a a um tema bem mais vasto e multifacetado e a um período histórico mais dilatado. O livro chegou a Portugal pela mão da Elsinore com o título O Mundo Livre: Arte e pensamento na Guerra Fria, com tradução de Paulo Tavares e Sara M. Felício, numa iniciativa que é de saudar, até porque, contrariando a antiga tendência da edição portuguesa para traduzir obras relevantes com décadas de desfasamento em relação ao “mundo civilizado”, nenhum editor francês, espanhol, alemão ou italiano se abalançou ainda a tal empresa.

Nota: Dada a diversidade de assuntos tratados em “O Mundo Livre”, este artigo concentrar-se-á apenas em alguns deles.

A capa de “O Mundo Livre — Arte e Pensamento na Guerra Fria”, de Louis Menand (Elsinore)

Liderando o Mundo Livre

Claro que nem o termo “Mundo Livre” – cunhado pela propaganda americana para designar os EUA e seus aliados, por contraponto aos “países da Cortina de Ferro” – e nem o consequente “Líder do Mundo Livre” – aplicado ao Presidente dos EUA – foram bem acolhidos por muitos países do (então chamado) Terceiro Mundo e, muito menos, pelos países do “bloco soviético” – Nikita Khrushchev, no 21.º Congresso do Partido Comunista Soviético, em 1959, comentou acidamente que “o chamado Mundo Livre é na verdade o reino do dólar”.

A expressão “Mundo Livre” foi, naturalmente, perdendo curso após a queda do Muro de Berlim e a dissolução da URSS, mas a convicção inabalável dos EUA na sua superioridade moral e na sua missão de liderança ganhou uma nova frase emblemática em 1998, quando Madeleine Albright, Secretária de Estado da administração Clinton, proclamou que os EUA “são a nação indispensável. Erguemo-nos bem alto e somos capazes de ver mais longe no futuro do que os outros países”.

“Recorda a tua primeira sensação da liberdade americana”. A promoção da imagem dos EUA como sinónimo de liberdade não começou com a Guerra Fria: cartaz de 1917 apela aos cidadãos americanos (sobretudo aos que tinham emigrado para os EUA) para auxiliarem o esforço de guerra adquirindo títulos da dívida pública

Se a história dos EUA anterior a 1998 abunda em desmentidos cabais das superiores capacidades de visão e liderança dos EUA (ver A história dos EUA enquanto polícia do mundo), o século XXI assistiria às desastrosas intervenções militares americanas no Afeganistão, Iraque e Líbia; à forma arrogante, contraproducente e desrespeitadora dos direitos humanos e liberdades com que foi conduzida a “Guerra ao Terrorismo”; à ascensão da China como superpotência económica e militar capaz de desafiar a supremacia americana; ao soçobrar de sectores produtivos em que os EUA costumavam ocupar posição proeminente; e à errática, quezilenta e contraproducente política externa da administração Trump, que desfez abruptamente a Parceria Transpacífica (uma frente de contenção da China laboriosamente erguida pela administração Obama) e o acordo nuclear estabelecido em 2015 com o Irão (outro dispositivo de contenção geopolítica pacientemente negociado pela administração Obama), desvalorizou a NATO, sugeriu que os EUA poderiam abandonar esta organização, tratou com sobranceria antigos e sólidos aliados dos EUA e cultivou uma relação dúbia, permissiva e até lisonjeira com a Rússia de Vladimir Putin. Os EUA continuam, em 2023, a ser “a nação indispensável”, mas, em resultado dos erros e fracassos acima mencionados, a sua posição é menos dominante do que em 1991, no final da Guerra Fria.

Na verdade, durante a Guerra Fria, apesar das bravatas e provocações de Khrushchev e das ameaças e resmoneios dos seus progressivamente mais inermes e decrépitos sucessores, a URSS nunca foi capaz de desafiar a supremacia americana, com excepção dos campos do poderio militar (convencional e nuclear) e, durante algum tempo, da exploração espacial. Se é indiscutível que a URSS acabou por ser derrotada na Guerra Fria, deixando os EUA, durante alguns anos, na posição de única superpotência, há que reconhecer que a preponderância dos EUA no concerto das nações teve o seu auge no início da Guerra Fria e foi declinando ao longo desta. Como realça Menand “no final da década de 1940, [os EUA] tinham 7% da população mundial e 42% do seu rendimento. Metade da produção mundial da indústria transformadora era americana, incluindo 57% do aço, 43% da electricidade, 62% do petróleo e 82% dos carros. Os EUA acolhiam 3/5 do capital social e detinham 3/4 do ouro do mundo” (pg. 566-67). Por comparação, em 1991, a quota dos EUA no total mundial era de 26% no PIB, 12% na produção de aço, 11% na produção de petróleo e de 13% na produção de automóveis.

O domínio esmagador dos EUA no final da década de 1940 resultou, em parte, de a II Guerra Mundial ter poupado o território dos EUA e até ter contribuído para incrementar a sua capacidade produtiva, ao mesmo tempo que debilitara o aparelho produtivo das outras potências vencedoras – URSS, Grã-Bretanha, França, China – e convertera as potências derrotadas – Alemanha e Japão – num vasto campo de escombros. Mas a guerra na Europa – e a turbulência política e social que a antecedera – também favorecera os EUA (e debilitara a Europa) na esfera não-material.

Anúncio à Ford, 1949: Deixadas para trás as privações da guerra, abria-se ao consumidor americano um tempo de abundância e luxo inauditos

Porto de abrigo em tempos sombrios

Os protagonistas de O Mundo Livre são, na sua esmagadora maioria, americanos ou europeus que se radicaram nos EUA ou, pelo menos, viveram nos EUA anos decisivos das suas existências, ou que obtiveram nos EUA o primeiro reconhecimento do seu talento, ou ainda que colheram inspiração nas obras artísticas e escritos de autores americanos. A posição-charneira que os EUA ocuparam na produção de artes e ideias durante a Guerra Fria explica-se, em parte, pela pujança económica (de que os números acima dão eloquente testemunho), mas há também razões de outra natureza para tal.

A afirmação dos EUA como país-farol na produção artística e intelectual começou por beneficiar da implantação, nas décadas de 1920 e 1930, de regimes totalitários e repressivos em países que tinham sido caldeirões de criatividade na música, literatura, filosofia, teatro, cinema, artes plásticas, design, etc. na viragem dos séculos XIX/XX como sejam a Rússia/URSS, a Alemanha, a Áustria, a Itália e Espanha. As ditaduras, quer sejam de direita ou de esquerda, não se limitam a eliminar as liberdades políticas, também coarctam a liberdade criativa e tendem a impor uma arte e um pensamento estereotipados e conformes à ideologia do Estado. Na década de 1920, a URSS assistiu à eclosão de várias correntes vanguardistas e experimentalistas no cinema, na literatura, na pintura e no design gráfico, mas este fervilhar de ideias originais e desafiadoras foi encontrando crescente oposição pela parte do regime bolchevique e, em 1932, foi sufocado de vez com a aprovação formal pelo Comité Central do Partido Comunista do “realismo socialista” como dogma a que todos os criadores deveriam conformar-se.

Um paradigma do “realismo socialista”: Stalin retratado por Isaac Brodsky, 1933

Na Alemanha do III Reich, as correntes vanguardistas e a arte cultivada por “comunistas” e “raças inferiores” (como judeus e negros), foram englobadas sob designações pejorativas como Entartete Kunst (“Arte degenerada”) e Entartete Musik (“música degenerada”) e convertidas em alvo de chacota e de repressão, ao mesmo tempo que se cultivava num neoclassicismo heróico e abrutalhado, com muitas afinidades estéticas com o “realismo socialista”, pese embora as inspirações ideológicas opostas. Nesta atmosfera asfixiante, os criadores e pensadores mais originais e válidos foram intimidados, privados de meios de subsistência, presos e até mortos; outros resignaram-se a colaborar com o totalitarismo; outros ainda remeteram-se ao silêncio e mergulharam numa vida anónima; os que tinham ascendência judaica ou convicções políticas de esquerda fugiram para países democráticos, sobretudo para França e, mais precisamente, para Paris, então o mais luminoso farol artístico e intelectual do mundo. Porém, a eclosão da II Guerra Mundial e a subsequente invasão de França pela Alemanha, em 1941, desencadeou novo êxodo de intelectuais, agora para os EUA. Ainda que nem todos os exilados conseguissem adaptar-se ao estilo de vida americano e a sua produção artística e intelectual possa ter-se ressentido com o desenraizamento, e ainda que alguns criadores tenham descartado o vanguardismo e a sua “voz autoral” em favor das opíparas remunerações praticadas nos meios americanos da “arte comercial” e do “entretenimento de massas”, este afluxo de talento europeu foi decisivo para fertilizar as artes e o pensamento nos EUA, ao mesmo tempo que a vida intelectual em boa parte da Europa definhava sob a mão de ferro de Hitler e outros ditadores de extrema-direita.

O fim da II Guerra Mundial devolveu liberdade à Europa Ocidental mas não significou melhorias imediatas para as condições materiais de produção artística e intelectual, já que o Velho Mundo estava exangue, devido à destruição, ao esforço de guerra e aos vultosos empréstimos contraídos para o sustentar – o racionamento iria prolongar-se bem para lá de 1945, até mesmo numa potência como a Grã-Bretanha. Por outro lado, a captura da Europa de Leste (e parte da Europa Central) para a órbita soviética, significou, para os artistas e intelectuais que tinham sobrevivido à perseguição nazi e à guerra, a sujeição ao dogmatismo do “realismo socialista” – durante 44 anos, a Alemanha Oriental, a Polónia, a Checoslováquia, a Hungria e a Roménia, que tão relevantes contributos tinham dado para as artes e letras das primeiras décadas do século XX, ficaram envoltas numa bruma cinzenta e opressiva e os seus maiores talentos fizeram os possíveis por escapar para o Ocidente ou criaram e escreveram “para a gaveta”, à espera de melhores dias.

Cartaz americano c.1950 confronta a realidade do Mundo Livre com a do Mundo Escravizado sob o jugo do comunismo

A nova “guardiã da cultura ocidental”

A “transferência de poder” da Europa para os EUA, no pós-guerra, em termos de artes & letras foi sendo assinalada por vários críticos e comentadores da época, como destaca Louis Menand: “Os dois primeiros anos da guerra hitleriana fizeram a capital artística do mundo transitar de Paris para Nova Iorque, tornando a América, na prática, na guardiã da cultura ocidental”, escrevia Peyton Boswell, editor da revista Art Digest, em Dezembro de 1941 (pg. 307-08). “Os artistas costumavam ir a Paris para aprender a pintar e nunca mais deixavam a cidade por inteiro. Mas já não é esse o caso […]. Depois da II Guerra Mundial, as maiores aventuras na arte têm-se desenrolado na América, com as pinturas mais interessantes a serem criadas em Nova Iorque”, sustentava Pontus Hultén, coleccionador, curador e director do Moderna Museet de Estocolmo, no catálogo da exposição de novos pintores americanos por si organizada no Stedelijk Museum Amsterdam, em 1961 (pg. 377). E Alan Solomon, director do Museu Judaico de Nova Iorque e curador da representação americana na Bienal de Veneza de 1964, escreveu no respectivo catálogo que “os europeus estão muito cientes da ascendência americana nas artes […] A mudança do centro do mundo artístico de Paris para Nova Iorque é reconhecida por todo o lado” (pg. 384).

Todavia, Menand ressalva, nas pg. 698-99, que, ao contrário do que estas proclamações entusiásticas dão a entender, Nova Iorque foi reticente no acolhimento da arte vanguardista e, em particular, no reconhecimento dos vanguardistas americanos (apesar de alguns deles já serem aclamados na Europa). Segundo Menand o próprio mercado de arte (vanguardista ou não) em Nova Iorque levou algum tempo a ganhar impulso: 73 galerias em 1945, 123 em 1955, 154 em 1960. O volume de transacções de obras de arte de vanguarda e a compra de obras de novos artistas americanos por museus e outras instituições evoluiu com análoga lentidão; ironicamente, “os expressionistas abstractos só começaram a desfrutar de vendas robustas a partir de 1956, o ano da morte de [Jackson] Pollock [hoje visto como figura cimeira do expressionismo abstracto]. Em 1957, o Metropolitan Museum of Art adquiriu Autumn rhythm [de Pollock] por 30.000 dólares” (pg. 698). Como termo de comparação, o quadro mais caro de Pollock vendido até hoje atingiu os 200 milhões de dólares, em 2015 (223 milhões de dólares com a correcção da inflação) e pelo menos outros cinco quadros seus foram transaccionados por valores acima dos 50 milhões de dólares.

“Autumn rhythm (number 30)” (1950), de Jackson Pollock

A “coca-colonização” do planeta

Esta inércia inicial no reconhecimento do expressionismo abstracto americano não belisca a ideia de que, nos anos da Guerra Fria, a América foi tomando o lugar da Europa como “ditadora” das novas tendências nas artes & letras. Na verdade, a assunção de uma posição cimeira na “alta cultura” (“highbrow culture”) foi apenas uma faceta do crescente poder influenciador, em quase todos os domínios de vida, dos EUA sobre o resto do mundo – e, antes de mais, nos países ditos “ocidentais” (o que inclui países que não o são geograficamente, como a Austrália ou o Japão).

Menand refere-se, sumariamente, a alguns resmoneios por parte de intelectuais europeus do pós-guerra, agastados com o crescente domínio americano – como foi o caso do o anglo-húngaro Arthur Koestler, que, em 1960, em The lotus and the robot (inspirado pelo seu contacto directo com as tradições da Índia e do Japão), denunciou a “coca-colonização da Europa Ocidental”. Menand observa que a “queixa” era antiga – o livro The americanisation of the world, do britânico W.T. Stead, tinha surgido em 1901 – mas “o que tornou o cenário diferente a partir de 1945 foi a forte presença de bens americanos, entretenimento americano, pessoal diplomático e militar americano e, simplesmente, americanos” (pg. 569).

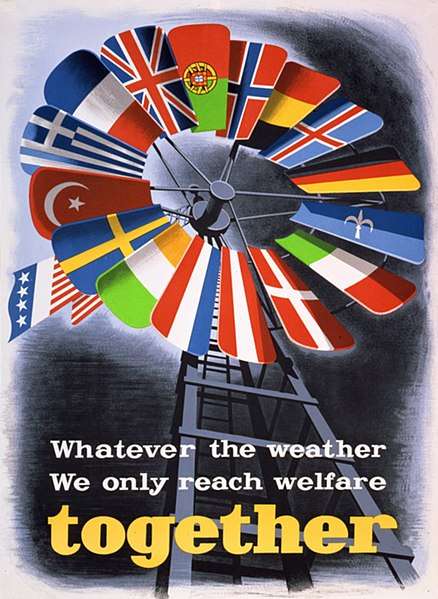

“Seja qual for o tempo, só atingiremos o bem-estar juntos”: Cartaz de propaganda ao Plano Marshall, da responsabilidade da Administração da Cooperação Económica dos EUA, 1950

Hoje, os produtos “made in America” já não são tão omnipresentes e cobiçados como já foram – a “fábrica do mundo” deslocou-se, entretanto, para a China e para outras nações do Sudeste Asiático – mas o estilo de vida americano (o “American way of life”) insinuou-se um pouco por todo o lado. A hedionda, plastificada e insalubre alimentação industrial americana escorraçou as costumadas culinárias de cada região; as cadeias americanas de restauração fast food e de cafetarias replicaram-se como uma metástase; o shopping mall (com raízes europeias mas “apurado” e exacerbado nos EUA) tornou-se no símbolo da abundância ilimitada e no espaço favorito de convívio e lazer de todas as comunidades; tradições americanas como o Halloween e o Dia de São Valentim – e as suas concomitantes efusões consumistas – foram entusiasticamente acolhidas em lugares onde nunca delas se ouvira falar; pacatos burgueses montados em Harley Davidsons, arreados com indumentária e aprestos que reproduzem rigorosamente os dos “outlaws” e “renegades” americanos, imaginam-se a cruzar as amplas planícies do Dakota do Sul ou do Wisconsin, sob um céu de fazer perder o fôlego e sobre uma tira de asfalto que parece prolongar-se até ao infinito, ainda que andem em círculos pelos subúrbios de Vilnius ou Barcelos.

Mais de 60 anos após a queixa de Koestler, a “coca-colonização” do espaço mental do Ocidente é total: o cinema de Hollywood tomou conta de todas as retinas, instituiu o culto da violência aparatosa e tornou-se, até para a classe média-alta com estudos superiores e pretensões culturais, na principal fonte de “informação” sobre a história universal; as supervedetas da música pop americana cativam as mentes de centenas de milhões de fãs e estimulam a eclosão de milhares de clones; os estereótipos, tiques e afectações cultivados nos cursos de escrita criativa das universidades americanas são hoje o padrão da escrita ficcional de boa parte do planeta; o estilo de jornalismo americano, frívolo, com pretensões “literárias” e polvilhado de “apontamentos” pseudo-humanos, tornou-se corrente no jornalismo europeu.

No que respeita à indústria cinematográfica, uma das mais poderosas armas de propaganda de sempre, Menand documenta como, no pós-II Guerra Mundial, enquanto s ruas de muitas cidades europeias ainda estavam juncadas de escombros, já Hollywood manobrava e pressionava para inundar com os seus produtos uma Europa que, devastada e empobrecida, não estava em posição de concorrer com a formidável máquina americana. O que é mais admirável é a hipocrisia dos argumentos que Menand reproduz na pg. 862 e que conferem à penetração em mercados apetecíveis uma aura de missão nobre e abnegada: “Nós, a indústria, reconhecemos que a necessidade de informar as pessoas dos territórios estrangeiros sobre as coisas que fizeram da América um grande país” (Barney Balaban, presidente da Paramount, ao New York Times, em 1946); “Poderá não existir ainda um suporte monetário satisfatório para o comércio mundial de bens, mas o cinema constitui de facto um suporte adequado para o comércio mundial das ideias. Não o usar como tal é desperdiçar um dos melhores recursos para a paz no mundo” (Eric Johnston, presidente da Motion Picture Association of America, relatório anual de 1946).

Da América para o mundo: still do genérico dos filmes da produtora RKO, uma das “big five” de Hollywood nas décadas de 1930 a 1950

O “comércio mundial das ideias” através do cinema ganhou, desde o fim da II Guerra Mundial, uma intensidade inaudita – acontece é que se processa quase exclusivamente num sentido. Nas poucas vezes em que a indústria cinematográfica americana reconhece que um filme europeu tem qualidades artísticas e/ou potencial comercial, o seu primeiro impulso não é mostrá-lo nas salas de cinema americanas – é adquirir os seus direitos de forma a fazer um remake do filme nos EUA, com o enredo transferido para um cenário americano, com personagens americanas e actores americanos de renome e filmado de acordo com as convenções do cinema americano. No domínio da literatura a situação não é muito diferente: os best-sellers americanos são omnipresentes nos mercados livreiros da Europa, mas apenas 1% (um por cento) dos livros de ficção e poesia publicados nos EUA são traduções de autores estrangeiros.

A americanização do mundo não se fica pelos produtos físicos e culturais, também afecta a vida em sociedade: alastrou a judicialização do quotidiano, com os incidentes, divergências e atritos entre cidadãos (até mesmo entre amigos, familiares e vizinhos) a serem dirimidos através de advogados e tribunais; as vogas pedagógicas tolas, paternalistas e facilitistas nascidas no lado de lá do Atlântico são entusiasticamente adoptadas na Europa; as ridículas e estéreis “guerras culturais” que dividem a sociedade americana são replicadas por políticos e activistas um pouco por todo o Ocidente; a pulsão maníaca para a bazófia e para a autopromoção disseminou-se; a atitude filistina, calculista, “empreendedora” e empresarial perante a vida infiltrou-se em todos os estratos e instâncias das sociedades de todo o planeta.

Uma personagem do romance Les particules élémentaires (1994, As partículas elementares), de Michel Houellebecq, recorre ao exemplo do seu pai, um cirurgião plástico que foi perdendo clientela para um ex-assistente empreendedor que montou clínica por conta própria, para ilustrar o poder avassalador da América para impor aspirações, modelos e comportamentos a todo o mundo: “Ele passou completamente ao lado do mercado emergente dos seios de silicone. Para ele, era uma moda passageira, que não extravasaria o mercado americano; era, claro, um raciocínio tolo. Não há um só exemplo de uma moda originária dos EUA que não acabe por tomar conta da Europa Ocidental alguns anos depois; nem uma só”.

O acompanhamento dos desenvolvimentos na sociedade e na política americanas funciona como um “sistema de alerta antecipado” para a realidade europeia: por mais insensatas e bizarras que sejam essas tendências, a maior parte acabará por implantar-se deste lado do Atlântico.

O PIB chinês poderá ultrapassar o dos EUA na década de 2040; o ambicioso plano chinês de infra-estruturas conhecido como Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative) poderá seduzir alguns aliados dos EUA a alinhar com Pequim; a Rússia poderá dilatar o seu arsenal com novos mísseis hipersónicos e dilatar a sua esfera de influência invadindo mais territórios limítrofes ou instigando neles descontentamentos e tumultos; os BRICS poderão receber adesões de novos países e passarem a representar mais de metade da população do planeta e poderão desafiar a posição preponderante dos EUA na geopolítica e na economia mundial e ameaçar o reinado do dólar americano como moeda de referência; a crescente polarização da política americana poderá paralisar o Congresso e encravar o funcionamento da administração. Todavia, pese embora os grandes investimentos feitos pela China e as fanfarronices de Putin, os EUA continuam a ser, por larga margem, a maior potência bélica do mundo, com uma despesa militar que representa 39% do total mundial, contra 13% da China e 3.9% da Rússia (dados de 2022). E mais poderosa do que as forças armadas americanas é a máquina de propaganda e marketing multimédia que os EUA começaram a desenvolver no pós-II Guerra Mundial e que tem inculcado as ideias e atitudes americanas e a versão americana da história por todo o mundo.

Assim sendo, é previsível que, nas próximas décadas, nenhuma das “ameaças” enumeradas no parágrafo anterior seja capaz de anular o poder dos EUA para ditar a milhares de milhões de habitantes do planeta o que vestir, que gadgets adquirir, o que ambicionar e como comportar-se em sociedade, nem de dissolver a “americanidade” que impregnou as sociedades ocidentais até à medula.

A atracção pelo vazio

O compositor John Cage (1912-1992) e o coreógrafo Merce Cunningham (1919-2009) são unanimemente vistos como figuras seminais das artes dos anos da Guerra Fria e a sua influência estende-se até aos nossos dias, pelo que Menand acompanha detalhadamente as suas carreiras e as inovações revolucionárias que trouxeram e consagra-lhes boa parte do capítulo “A emancipação da dissonância”.

Merce Cunningham (à esquerda) e John Cage, 1963

A Segunda Escola de Viena – Arnold Schoenberg e os seus discípulos Alban Berg e Anton Webern – já tinha vindo, ao longo das décadas de 1910 e 1920, a “libertar” a música dos “constrangimentos” impostos pela tonalidade, através da técnica dodecafónica, que usava todas as notas da escala cromática, mas de forma a que nenhuma delas fosse dominante. Schoenberg considerava que a invenção do dodecafonismo, que considerava ter sido a sua máxima realização como compositor, era a via para aquilo a que chamava “a emancipação da dissonância”. A ascensão de Hitler ao poder, em 1933, levou Schoenberg, um judeu austríaco, a procurar refúgio nos EUA, primeiro em Boston e, a partir de 1934, em Los Angeles, onde deu aulas na Universidade do Sul da Califórnia (USC) e na Universidade da Califórnia Los Angeles (UCLA), tendo Cage entre os seus alunos. Cage queixou-se de que Schoenberg “nunca elogiou as minhas composições e, quando eu comentei os trabalhos de outros alunos nas aulas, ridicularizou os meus comentários. E eu venerava-o como um deus” (citado por Menand, pg. 325). Na verdade, Cage pretendia ir mais longe do que o seu “deus” na “emancipação” em relação à tradição musical: “decidiu que iria ultrapassar as distinções convencionais entre sons musicais, ruído e silêncio” (Menand, pg. 325).

A demanda de Cage receberia decisivo impulso do contacto com a religião budista, através da compositora e intérprete indiana Gita Sarabhai e do professor e filósofo japonês Daisetsu Suzuki, cuja segunda estadia nos EUA, na década de 1950, foi factor determinante para “a explosão do Zen” entre os artistas e intelectuais americanos – Jack Kerouac, J.D. Salinger e Cage contaram-se entre os “convertidos”. A mundividência Zen levou Cage a abandonar por completo a expressão pessoal na sua música, concebendo “protocolos elaborados para evitar que as suas preferências e associações pessoais determinassem o que o ouvinte interpretava. Era esse o propósito da composição aleatória: deixar o ego de fora […] Cage recorreu a várias técnicas [para gerar aleatoriedade] mas a que preferia e com a qual ficou mais associado foi a do I Ching, o antigo texto chinês de adivinhação” (Menand, pg. 334). O recurso ao I Ching requeria, por sua vez, numerosos lançamentos de moedas ao ar, pelo que a peça “Williams Mix” (1951-53), uma colagem de 600 fragmentos de fita magnética (a primeira obra que Cage “compôs” empregando este método) tomou ao compositor mais de dois anos de trabalho, embora dure menos de cinco minutos (nove meses foram consumidos só na colagem dos fragmentos de fita). Foi uma quantidade de labor desproporcional para produzir algo que soa como uma longa flatulência, mas Cage nunca fugiu ao trabalho – o seu grande receio era que a sua música pudesse revelar qualquer resquício de emoção e humanidade.

[“Williams Mix”. A “imagem de rosto” do vídeo é, muito adequadamente, uma garatuja de Cy Twombly (1928-2011), que conviveu de perto com Cage, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Charles Olson e outros figurões das artes americanas e é, inevitavelmente, um dos nomes mencionados por Menand. Um escarabocho similar a este (Twombly produziu dezenas deles, com variações mínimas), conhecido como “Untitled (New York City)”, foi vendido em 2015 por 70 milhões de dólares:]

Entretanto, em Abril de 1944, num teatro na Rua 16 Oeste, em Nova Iorque, já fora estreada a primeira das muitas colaborações entre Cage e Cunningham – que foram também companheiros na vida íntima. Os dois tinham adoptado o princípio de que “a música e a coreografia deveriam ser independentes […] Cunningham […] queria libertar o movimento do sincronismo com a música, aquilo que apelidou de ‘escola da explosão pela explosão’, e da obrigação de apresentar personagens e contar uma história […]. Por outro lado, queria também libertar a dança da obrigação de significar algo, da dedicação da dança moderna à expressão […]. Portanto, depois de decidirem a duração de cada parte da actuação, Cage compunha e Cunningham coreografava em separado. Quando formou a sua própria companhia [de dança], Cunningham recusava-se a dizer aos seus dançarinos o significado dos movimentos que lhes atribuía – os dançarinos não deviam ‘expressar’ nada – e estes ouviam a música pela primeira vez quando subiam ao palco para executar a peça”.

Uma bambochata “rigorosamente estipulada”

Uma das obras cruciais da parceria Cage/Cunningham foi a Theater piece n.º 1, estreada a 16 de Agosto de 1952 no Black Mountain College, uma instituição privada de ensino artístico na Carolina do Norte, que funcionou entre 1933 e 1957 e desempenhou papel central nas novas correntes das artes & letras americanas – muitos dos protagonistas de O Mundo Livre passaram por ela, como alunos, ou como professores, ou em ambas as condições.

As descrições dos participantes e espectadores da estreia de Theater piece n.º 1 têm divergências apreciáveis, pelo que Menand reproduz a que acha mais fiável e que é do próprio Cage (ainda que este tenha ficado conhecido por ter uma relação “fluida” com a verdade): “Numa das extremidades do salão rectangular, a mais afastada, passava um filme, e na outra extremidade, diapositivos. Eu estava em cima de um escadote a proferir uma palestra que incluía silêncios e havia outro escadote que M.C. Richards e Charles Olson [então reitor do Black Mountain College] subiam à vez [para ler poesia] […] Robert Rauschenberg mantinha a tocar um fonógrafo antiquado […], David Tudor tocava piano e Merce Cunningham e outros dançarinos avançavam através e em redor do público. As obras de Rauschenberg estavam suspensas sobre a plateia” (pg. 343-44).

Vale a pena fazer um parêntesis para detalhar em que consistiam “as obras de Rauschenberg”: eram pinturas da série White paintings (1951), compreendendo vários conjuntos de um a sete painéis, revestidos com tinta de parede branco mate. A ideia de cobrir uniformemente uma tela com uma só cor não só é indigente como nem sequer é original: o russo Kazimir Malevich (1879-1935), fundador da escola suprematista, foi o mais célebre cultor da pintura monocromática, com obras como Quadrado negro suprematista (1915) e Composição suprematista: Branco sobre branco (1918), e o conceito (aflitivamente limitado) já tinha sido experimentado por artistas plásticos mais obscuros, nomeadamente, o francês Paul Bilhaud com o seu quadro de 1892 Combat de nègres pendant la nuit (o título denuncia a infantilidade do empreendimento). Menand exalta o arrojo das White paintings, vendo nelas a revelação de que “não é o artista mas o observador, quem confere sentido às pinturas” (pg. 346), uma ideia que seria reformulada, poucos anos depois, por Jacques Derrida e outras luminárias da escola desconstrucionista da crítica literária, que decretaram que não há texto, apenas interpretação, ou melhor, interpretações, já que estas serão tantas quantos os leitores – o autor, claro, não tem voz no assunto. E, uma vez que cada um pode projectar na monotonia branca das White paintings o que bem entender, em 2019 houve quem visse numa delas (a de três painéis) razões suficientes para desembolsar por ela 88 milhões de dólares.

White painting (Four panel), de Robert Rauschenberg

Menand completa a descrição da estreia de Theater piece n.º 1 informando que “os filmes eram projectados durante apenas 25 dos 45 minutos da actuação. E o mesmo se aplicava às leituras […], à música tocada no piano, aos discos tocados no Victrola e à dança. Cada elemento era executado durante segmentos de tempo rigorosamente estipulados. E essas estipulações eram determinadas pelo método habitual de Cage: o acaso” (pg. 344).

Menand está tão embevecido pelos procedimentos excêntricos de Cage que parece não compreender que 1) estipular rigorosamente algo de acordo com regras determinadas pelo acaso é rigorosamente equivalente a não estipular nada e que 2) até uma estipulação rigorosa, ponderada e assente em critérios racionais não produz qualquer efeito quando aplicada sobre o vazio. Um recipiente vazio não deixa de estar vazio só porque quem o apresenta declara que nele verteu 20 copos vazios em intervalos meticulosamente cronometrados – ainda que alguns sandeus facilmente sugestionáveis possam ficar tão impressionados pela retórica montada em torno do recipiente vazio que “bebam” dele e proclamem que a sua sede foi saciada.

Apologia do vácuo

Apenas 13 dias após a estreia de Theater piece n.º 1, David Tudor apresentou no Maverick Concert Hall, um auditório ao ar livre em Woodstock (estado de Nova Iorque), aquela que viria a ser a obra mais célebre de Cage, de que mesmo quem não tenha o mais remoto interesse por música de vanguarda já ouviu falar.

Embora “Williams Mix” já fosse um marco na história da vacuidade, Cage queria ir mais longe e as White paintings de Rauschenberg – que o compositor descreveu, maravilhado, como “aeroportos para a luz, as sombras e as partículas” e que, segundo ele, demonstravam que “uma tela nunca está vazia” – inspiraram-no a conceber um equivalente sonoro, a que deu o título de 4’33 e que destinou ao piano solo, ou, em boa verdade, a qualquer instrumento ou não-instrumento, já que consiste simplesmente em quatro minutos e trinta e três segundos de silêncio. 4’33 tornar-se-ia também na peça mais “tocada” de Cage, muito provavelmente por ser uma anedota que nada exige do intérprete nem do público, para lá de, no caso do segundo, de fazer figura de entendido perante algo que não compreende, um papel que muitos espectadores já desempenharam várias vezes ao longo da vida. Segundo Menand, “Cage disse sempre que 4’33 era a sua melhor peça e aquela de que mais gostava” (pg. 347).

Menand faz uma apaixonada defesa deste supra-sumo da inanidade e da desfaçatez: considera que 4’33 e algumas obras de luminárias artísticas da época, como Robert Rauschenberg, Jasper Johns e Merce Cunningham, correm o risco de ser “facilmente mal interpretadas”. “Não são dadaístas nem anti-arte e não abraçam a filosofia do ‘vale-tudo’. Estão completamente comprometidas com uma visão tradicional da arte enquanto experiência transformadora e são altamente disciplinadas. Excluem muito mais do que incluem. Cage explica que compôs 4’33 ‘nota a nota’, usando o mesmo método que usara para Music of changes um ano antes – com a evidente diferença de que teve de derivar apenas durações; a altura de som e a dinâmica eram irrelevantes. Em vez do I Ching, usou cartas de tarot marcadas, que baralhou e depois dispôs numa sequência complicada. As durações foram determinadas pelo acaso. A partitura não era uma simulação: Tudor [o pianista da estreia] estava mesmo a contar os compassos de cada andamento” (pg. 347-48).

Há que reconhecer que há um aspecto em que Cage se distinguiu dos numerosos charlatões que têm medrado desde então nas artes & letras “de vanguarda”: enquanto os impostores comuns fogem do trabalho como o diabo da cruz e usam todos os atalhos e subterfúgios para produzir o máximo efeito (e proveito financeiro) com o mínimo de esforço, Cage recorreu a processos tortuosos, laboriosos e complicados para criar as suas obras – um empenho que, todavia, não acrescenta mérito algum às suas pífias e ridículas realizações.

https://media.gettyimages.com/id/104296175/photo/john-cage-tunes-a-piano.jpg?s=1024×1024&w=gi&k=20&c=401ZWUw0160Hj-Nxke93z5p7SkTW0ngqVvJvzKJ6lng=

[John Cage, 1957]

Menand identifica em 4’33, nas White paintings de Rauschenberg e na Theater piece n.º 1 de Cage/Cunningham uma intenção comum: as expectativas do espectador “são deliberada e programaticamente frustradas pela obra. Não há um ponto focal onde se espera que houvesse, nem formas ou cores onde é habitual estas existirem, nem sons concebidos mesmo apesar de o som ser o meio. No entanto, há algo ali. E quando o espectador regressa ao mundo, é com novos olhos, novos ouvidos e um novo sentido de ordem e desordem nas coisas como elas são” (pg. 348).

A argumentação de Menand é tão artificiosa, falaciosa e vã como as obras que lhe servem de objecto – e que não são mais do que piadas pueris, inconsequentes e de mau gosto, que, ao invés de estimularem novas formas de apreender o mundo, apenas suscitam enfado e irritação. Os dadaístas criaram “obras” de natureza afim, mas, ao menos, eram despretensiosos e o seu propósito era simplesmente troçar das instituições (nomeadamente das academias de arte e da crítica) e “épater les bourgeois”, mas Cage, Rauschenberg e C.ª estavam convencidos de estar a dilatar as fronteiras da arte e da experiência humana.

A presunção de Cage de que estava a revolucionar a criação musical e a libertar esta de espartilhos que a tinham constrangido durante séculos, está bem evidente na sua proclamação de que “Beethoven estava errado, e a sua influência, que tem sido tão extensa como lamentável, foi sufocante para a arte da música”. Beethoven parece ter simbolizado para Cage muitos dos “males” que via na tradição musical ocidental e a palestra que leu na estreia de Theater piece n.º 1 incluía uma passagem em que Beethoven era comparado a um “rolo de papel higiénico”. É difícil perceber a razão de Cage ter escolhido Beethoven como alvo preferencial, já que foi um compositor assaz inovador e ousado, revolucionário mesmo, e, no seu tempo, até foi visto como amalucado e impenetrável, sobretudo no que respeita à produção do final da vida. Se Beethoven estava “errado” e a sua influência foi “lamentável”, não há qualquer compositor anterior aos vanguardistas do século XX – quiçá nem mesmo Schoenberg, o “deus” de Cage – que não possa ser sujeito a acusações análogas.

Como acontece com tantos artistas e pensadores ocidentais que ficam obnubilados pela descoberta do budismo e de outras tradições espirituais orientais, melhor teria sido que Cage tivesse assumido tais ensinamentos de forma integral e consequente e tivesse passado o resto da vida num mosteiro remoto na Índia ou na Tailândia, consagrado à nobilíssima tarefa de, através da meditação e da oração, obter o completo esvaziamento da mente e alcançar um estádio de indiferença beatífica perante tudo o que o rodeia, em vez de continuar a poluir o mundo com as suas frustes criações.

Interlúdio-Fantasia: e se o público se revoltasse?

Se ao artista tudo é permitido, porque não deverão o público e a crítica gozar de liberdades equivalentes? O espectador poderá voltar as costas aos artistas; entrar e sair da sala de espectáculo quando quiser (e quantas vezes queira); discutir com o espectador do lado as incidências do fim-de-semana ludopédico; tagarelar e ouvir música no smartphone; saudar ruidosamente um conhecido que avistou no extremo oposto da sala; alambazar-se com uma merenda trazida de casa; ou cortar as unhas dos pés. Os críticos terão direito a escrever sobre a peça/performance/exposição/instalação sem a ter visto; não terão de justificar racionalmente as considerações que tecerem; poderão, a meio do artigo, mudar o foco do artigo para outra obra ou para o falecimento recente do seu hamster. E, claro, se os artistas assentam as suas criações na aleatoriedade, será justo e apropriado que a sua retribuição seja determinada por um gerador de números aleatórios ou pelos números premiados da lotaria e que a retribuição possa ser negativa, ou seja, que os artistas possam ser obrigados a pagar aos espectadores e possam ser sovados por estes se não dispuserem de meios para o fazer.

É também instrutivo imaginar como seria o mundo se outros sectores de actividade funcionassem em moldes análogos aos de Theater piece n.º 1 ou de 4’33. Nos restaurantes, os chefs (hoje consensualmente reconhecidos como “artistas”) poderiam descartar a arcaica convenção das “receitas” e verter num panelão, com a gestualidade enérgica e espontânea de um Jackson Pollock, mãos-cheias de ingredientes encontrados na despensa, em proporções ditadas pelo acaso e pelo impulso do momento; chefs possuídos pela ambição de libertar a culinária de tradições caducas e convenções castradoras poderiam expandir o conceito de “ingrediente” de forma a incluir tudo o que o seu capricho ditasse, pelo que o cliente que escolhesse no menu o “Bacalhau à Rauschenberg” poderia ver chegar à sua mesa uma travessa com um pneu cozido a vapor e regado com vinagre balsâmico. E, num restaurante votado ao minimalismo, o cliente poderia ser confrontado com um prato vazio, mas cuja confecção, explicaria pacientemente o chefe de sala ao cliente pasmado, obedecera a tempos de cozedura cientificamente determinados e rigorosamente cronometrados.

O húngaro László Moholy-Nagy (1895-1946), pintor, artista plástico, experimentalista irrequieto e ex-professor da Bauhaus que se radicou nos EUA em 1937 e influenciou decisivamente a vanguarda artística americana do pós-II Guerra Mundial, escreveu no seu livro (póstumo) de 1947, Vision in motion (que Warhol leu “com grande entusiasmo”) que “não tinha qualquer receio de perder o ‘toque pessoal’, tão grandemente valorizado na pintura precedente. Pelo contrário, até desisti de assinar as minhas pinturas. Pus números e letras com a necessária data na parte de trás das telas, como se fossem carros, aviões ou outros produtos industriais. Não consegui encontrar nenhum argumento contra a ampla distribuição de obras de arte, mesmo se criadas pela produção em massa […]. Numa era industrial, a distinção entre o que é ou o que não arte, entre a habilidade manual e a tecnologia mecânica, já não é absoluta” (citado por Menand, pg. 711).

“Revolving bars” (1946), por László Moholy-Nagy

Warhol e os outros criadores pop viriam a proclamar um credo semelhante, mas, tal como Moholy-Nagy, tiveram sempre o cuidado de se fazerem pagar, não como operários anónimos, mas como artistas de renome ou até como semideuses. Para estes rematados hipócritas, achar graça em “brincar aos operariozinhos”, não implica, nem por sombras, ganhar como os operários, tal como os ricaços que acham graça em “brincar aos pobrezinhos” na sua casa de fim-de-semana, não prescindem da fortuna e de todos os confortos e privilégios que ela confere e não fazem a mais remota ideia do que é a vida de um pobre.

O tsunami da modernidade

Há século e meio que se discute acesamente o que terá Arthur Rimbaud querido realmente dizer quando, no poema em prosa Une saison en enfer (1873), proclamou que “il faut être absolument moderne”. Hoje, a maior parte das pessoas cultas ou que pretendem parecê-lo – e que, em muitos casos, não sabem quem foi Rimbaud e poderão até confundir o seu nome com o de uma personagem encarnada por Sylvester Stallone – assumiram uma interpretação pragmática e frívola da injunção rimbaldiana: quem queira passar por “moderno” e estar “à la page” deve praticar o culto da “modernidade” e aderir pronta e incondicionalmente a todas as novidades, sejam elas de natureza estética, tecnológica ou comportamental, e rejeitar a tralha da tradição. A crítica literária Soshana Felman, no artigo “‘Tu as bien fait de partir Arthur Rimbaud’: Poésie et modernité”, publicado em 1973 na revista Littérature, denunciava as interpretações equívocas e oportunistas que a frase de Rimbaud tem suscitado: “demasiados escritores de ontem e de hoje têm-se precipitado a comprar a ideia ao desbarato, demasiadas ‘bandeiras extáticas’ têm exibido esta ideia-slogan, que tanto surge nas páginas de publicidade como nas revistas ‘à la page’, e participa na dupla urgência do reclamo e do terrorismo comercial ou cultural. A modernidade vende: mercadorias, discursos, ideias” – e isto apesar de este “comércio inflacionista do novo ser totalmente estranho ao espírito de Rimbaud”.

Esta aspiração a ser “absolutamente moderno” fez triunfar o conceito da inevitabilidade do progresso – no campo das artes, este conceito implica que todas as novas correntes estéticas, uma vez legitimadas pelo meio artístico (críticos, editores, galeristas, curadores, programadores culturais, directores de museus, académicos) devem suscitar a aceitação incondicional de todos, sob pena de se ser apodado de “reaccionário”, “retrógrado” ou “bota-de-elástico”. A modernidade é uma vaga poderosíssima a que ninguém pode sonhar em resistir, pelo que há que acolher rapidamente todas as “inovações”, por inúteis, estéreis, redundantes, fúteis ou palermas que possam parecer.

“Just what it is that makes today’s homes so different, so appealing?”, uma colagem de 1956 pelo britânico Richard Hamilton, foi a primeira obra de pop art a ganhar notoriedade mundial

Quem não é suficientemente lesto a reconhecer as novas tendências triunfantes arrisca-se, passados alguns anos, a ser apontado pela “falta de discernimento” ou pelo “conservadorismo arreigado” que terá manifestado – e é com esse intento que Menand reproduz excertos das críticas desfavoráveis que acolheram as obras de John Cage, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Mark Rothko, Jasper Johns, Richard Hamilton ou Andy Warhol quando estes ainda não tinham sido consagrados e admitidos no cânone artístico.

É o caso, por exemplo, de Hilton Kramer, que, em 1962, na revista (progressista) The Nation, apontava a pop art como “a tentativa habitual de disfarçar uma resposta à experiência moderna essencialmente conformista e filistina sob a bandeira da audácia e da inovação”, e de Peter Selz, que, em 1963, na (também progressista) Partisan Review, reprovava “os pintores pop [por], devido a uma falta de posicionamento, devido a uma falta de envolvimento, [estarem] a criar obras que, para os observadores não enfatuados, parecem dissimuladas, afectadas e chiques. Partilham com a arte académica – incluindo, já agora, a arte nazi e soviética – a recusa em questionar a sua aquiescência complacente aos valores da cultura. E mais irónico do que tudo o resto é o facto de esta arte de abjecta conformidade, esta extensão da Avenida Madison [onde se concentravam as grandes empresas americanas do ramo publicitário], ser apresentada como avant garde”.

Escritórios da Wells, Rich and Greene Associates, uma das grandes firmas publicitárias americanas, em 1966, ano da sua fundação. Uma das suas proezas foi ter conseguido aumentar as vendas da Benson & Hedges de 1000 milhões de cigarros/ano para 14.000 milhões de cigarros/ano entre 1966 e 1970

Kramer e Selz estavam cheios de razão e as suas objecções em relação à pop art são tão válidas hoje como há sessenta anos – ou mais ainda, já que, enquanto nos alvores da pop art ainda poderia haver dúvidas sobre a sua natureza e as intenções dos seus autores, hoje o filistinismo e o cinismo da pop art e a sua intimidade com o mundo do comércio e do marketing não só se tornaram evidentes como alastraram pelo meio das artes plásticas. Todavia, a imparável vaga da modernidade há muito afogou todas as vozes dissidentes e no meio artístico reina uma paz podre ditada pelo conformismo, pela cobardia e pelas conveniências – seria pouco prudente questionar uma corrente estética cujas obras se vendem por dezenas ou até centenas de milhões de euros cada uma e que representam parte substancial do acervo de muitos museus e colecções particulares – e um crítico de arte que hoje emita opiniões similares às de Kramer e Selz será visto como um abencerragem. Por isso, a denúncia da corrupção moral das artes e o facto de estas se terem tornado num ramo do capitalismo especulativo provém de vozes exteriores ao meio artístico, como seja a de Gianfranco Sanguinetti (sobre o seu prefácio/manifesto O logro da arte contemporânea, editado em Portugal pela Barco Bêbado, ver Arte contemporânea: Prestígio ou capitalismo de casino?)

O reino do dólar (e da Coca-Cola)

Numa nota de rodapé na pg. 703, Menand sugere que, embora se assuma habitualmente que o “pop” em pop art provém de “popular”, “também é possível que o termo derive de “soda pop”, nome atribuído pelos americanos às bebidas refrigerantes”; Menand fundamenta esta hipótese no facto de “algumas das primeiras obras [de pop art e proto-pop art] representarem, precisamente, garrafas de Coca-Cola”. Menand não aprofunda o assunto, mas é tentador ver nesta etimologia alternativa uma verdade mais profunda: a pop art está para a verdadeira arte como os refrigerantes industriais – uma mixórdia baratucha de açúcar, corantes, aromatizantes, estabilizadores e outros produtos químicos, de ínfimo valor nutritivo e duvidosas qualidades organolépticas – estão para a gastronomia. A pop art é fast food concebida para satisfazer o apetite estético do filisteu moderno e, como tal, tudo o que oferece são “calorias vazias”.

Andy Warhol (1928-1987) não foi o pioneiro da pop art – que começou na Grã-Bretanha, com o Independent Group, fundado em 1952, e cujos membros mais destacados foram Eduardo Paolozzi e Richard Hamilton – mas ficou na história como líder incontestável dessa corrente e até mesmo como sinónimo de pop art. Não por acaso, algumas das suas primeiras incursões na pop art, em 1961-63, tiveram como tema garrafas de Coca-Cola – uma delas, Coca-Cola (3) (1962), foi vendida em 2013 por 57 milhões de dólares – e o refrigerante até lhe suscitou considerações “sociológicas” de uma impressionante candura: “O que é fantástico neste país é que a América foi iniciadora da tradição de os consumidores mais ricos consumirem basicamente as mesmas coisas que os pobres. Podes estar a ver televisão e vês a Coca-Cola, e sabes que o Presidente bebe Coca-Cola, que Liz Taylor bebe Coca-Cola e que, vê lá, até tu podes beber Coca-Cola. Uma Coca-Cola é uma Coca-Cola e não há dinheiro no mundo que possa pagar-te uma Coca-Cola melhor do que aquela que está a ser bebida por um vagabundo ali à esquina. Todas as Coca-Colas são iguais e todas as Coca-Colas são boas. Liz Taylor sabe isso, o Presidente sabe isso, o vagabundo sabe isso e tu sabes isso”. Fica assim elucidada a razão de o comunismo nunca ter medrado nos EUA: aqui, o capitalismo conseguiu, sem ter de passar por revoluções sangrentas e ditaduras do proletariado, criar a sociedade sem classes.

[Um aperitivo para o leilão – que renderia 35 milhões de dólares à Sotheby’s – de Coca-Cola (4), em tudo idêntica a Coca-Cola (3), apenas um pouco maior:]

Menand consagra várias páginas a debater qual seria a verdadeira natureza de Warhol, uma vez que, “desde o início, [ele] desenvolveu uma pose e faltou à verdade. Transformou tudo num jogo”. O seu assistente, Gerard Malanga, advertiu que “basicamente, é um mentiroso quando está a ser entrevistado” e, segundo Menand, não foi mais sincero nos livros que escreveu (pg. 688-89). Dúvidas similares pairam sobre a sua obra: a referência constante a artigos de mercearia seria uma crítica à sociedade de consumo ou uma celebração desta? Desprezaria os produtos que reproduzia nas suas obras ou estava fascinado por eles?

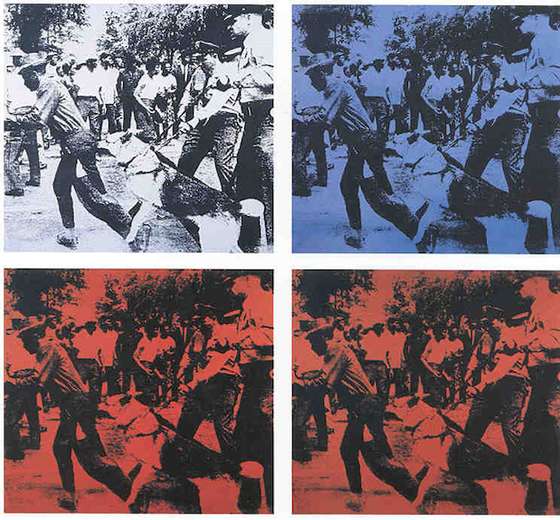

Em ambos os casos, é mais provável a segunda hipótese. A representação obsessiva de garrafas de Coca-Cola, caixas de esfregões Brillo e latas de sopa Campbell’s não encerra nenhuma mensagem de reprovação a um “American dream” que se esgota no consumo conspícuo, tal como as suas séries de serigrafias coloridas a partir de uma foto de Marilyn Monroe não são uma reflexão sobre o estatuto das celebridades, tal como a serigrafia “Race Riot”, a partir de uma fotografia retratando a polícia a reprimir brutalmente, com bastões e cães, uma manifestação pacífica em prol dos direitos cívicos em Birmingham, no Alabama, em 1963, não é uma denúncia do racismo e da segregação racial nos EUA. Warhol nunca deu mostras de ter posições minimamente sérias e congruentes sobre o que passava no mundo à sua volta – os seus interesses residiam em ser famoso e fazer muito dinheiro e tinha da arte uma concepção mercantil, cínica e gananciosa (ver capítulo “A arte como mercadoria perfeita” de Arte contemporânea: Prestígio ou capitalismo de casino?).

“Race riot” (1964), de Warhol

Em O Mundo Livre, Menand reconhece que Warhol tinha essa visão da arte, mas, longe de a achar execrável, entende que é precisamente nela que reside a sua maior virtude. Por exemplo, sobre as latas de sopa Campbell’s – que, tal como a garrafa Coca-Cola, foram um tema recorrente em Warhol, primeiro sob a forma de uma série de 32 pinturas acrílicas sobre tela (uma para cada variedade de sopa comercializada pela marca), mais tarde sob a forma de séries de serigrafias – escreve Menand: “A pintura de Warhol é uma obra sobre a natureza da pintura. Representa a ideia de que uma lata de sopa é uma mercadoria, sendo-o também uma pintura de uma lata de sopa. Podemos comprar a lata de sopa verdadeira por 33 cêntimos, assim como podemos comprar uma pintura dela por duzentos [?] dólares. Há um mercado para tudo. Este colapso da distinção entre o comércio e a arte elevada parece banal hoje em dia, mas, em 1962, deixava as pessoas confusas” (pg. 715-16).

Latas de sopa Campbell’s, por Warhol, numa versão em serigrafia de 1968

Algumas páginas adiante, Menand retoma o elogio da equiparação da arte a mercadoria: “Warhol […] limitou-se a avançar no infindável jogo do modernismo literário e artístico, um jogo assente na tentativa de descobrir como seria a arte se não tivéssemos ilusões sobre ela, o que seria a arte se todos os marcadores convencionais da arte fossem expostos e eliminados, se a arte fosse reduzida ao seu estatuto puramente transaccional como produto para venda ou activo para investimento, se os artistas assumissem o que realmente são: empresários” (pg. 724)

É, ao mesmo tempo, uma sagaz dilucidação das intenções de Warhol e uma perspectiva desoladoramente cínica e torpe do que é a arte, e, muito provavelmente, merecedora da aprovação de Jeff Koons, de Damien Hirst, de Joe Berardo e dos administradores da Sotheby’s e da Christie’s. É notável que Menand não tenha nada melhor para dizer em abono do “maior artista do século XX” do que enaltecer o facto de ele ter “revelado” que a arte é um negócio como qualquer outro, uma asserção que facilmente poderia ter sido formulada por um funcionário subalterno de uma leiloeira.

Menand acaba, também, por dar, indirectamente, razão a Khrushchev quando este equiparou o Mundo Livre ao “reino do dólar”. Se é indiscutível que no país de Khrushchev, na parte da Europa atrás da Cortina de Ferro, na China de Mao, na Cuba de Castro, ou no Cambodja de Pol Pot, não havia liberdade para criar ou pensar ou para exprimir qualquer vontade ou aspiração que não estivesse prevista na tacanha e rígida cartilha do regime, também é certo que, no Mundo Livre, se malbaratou e transviou a tão apregoada liberdade. Num tempo transbordante de possibilidades, houve quem escolhesse fechar-se numa bolha de vácuo, quem se esforçasse por apagar todo e qualquer vestígio de individualidade e humanidade e cultivasse a anomia e a monotonia mecânica, quem delegasse o livre alvedrio em moedas atiradas ao ar e outros processos estocásticos, quem se empenhasse na terraplenagem dos valores, quem fizesse do seu estúdio um prolongamento dos corredores dos supermercados, quem inculcasse a ideia que tudo é quantificável, monetizável e transaccionável e que não há maior liberdade do que a de comprar e vender.

Poderá contestar-se que Menand tenha ignorado tantos compositores e artistas plásticos de mérito que estiveram activos no período da Guerra Fria e tenha escolhido assestar o foco em duas criaturas tão inanes como John Cage e Andy Warhol. Mas há que reconhecer que, por inanes, detestáveis ou prejudiciais que tenham sido os contributos destes nos respectivos domínios, foram as suas ideias que triunfaram, não só nas artes como na sociedade.

Como o Mundo Livre venceu a Guerra Fria

Quando Cage e Warhol criaram as suas obras seminais os computadores estavam ainda em fase embrionária – eram, pelos padrões actuais, lentos e limitados, ocupavam toda uma sala ou todo um piso e começaram por ser usados primordialmente para calcular trajectórias de mísseis balísticos. Só nos últimos anos da Guerra Fria começaram a entrar na vida quotidiana das pessoas comuns, mas, daí em diante, o seu alastramento foi impetuoso e no século XXI tornaram-se omnipresentes – na forma de computador de secretária, de laptop, de tablet ou, cada vez mais, de smartphone – e indispensáveis e converteram-se no foco da vida de milhares de milhões de pessoas.

O ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), no Ballistic Research Laboratory, Filadélfia, que começou a funcionar em Dezembro de 1945 (no dealbar da Guerra Fria), foi o primeiro computador electrónico programável construído nos EUA; pesava 30 toneladas e serviu sobretudo para fazer cálculos balísticos

O computador (no sentido lato) esteve longe de ser o primeiro grande triunfo da aliança entre electrónica e sociedade de consumo: a partir da década de 1950, os electrodomésticos e gadgets multiplicaram-se e tornaram-se em objectos de desejo, primeiro como artigos de luxo, depois como produtos para o mercado de massas. E foi em torno de electrodomésticos e gadgets para o lar que se travou um dos mais quentes debates da Guerra Fria: o “Kitchen Debate”, entre o vice-presidente americano Richard Nixon e o premier soviético Nikita Khrushchev, que Menand menciona “en passant”, numa nota de rodapé, foi um momento-charneira na história do século XX, não só em termos geopolíticos como ideológicos.

A diatribe teve lugar a 24 de Julho de 1959, quando da inauguração da Exposição Nacional Americana, no Parque Sokolniki, em Moscovo. Esta incluía uma “típica casa americana” – que incluía uma cozinha completamente equipada pela Whirlpool – e pretendia demonstrar como o capitalismo americano colocava a tecnologia acessível ao cidadão médio, proporcionando-lhe bem-estar e tempo livre.

Inauguração da Exposição Nacional Americana, em Moscovo, 24 de Julho de 1959: Khrushchev e Nixon trocam argumentos junto à cozinha-modelo da Whirlpool; atrás de Nixon, com um braço apoiado no gradeamento, está o futuro líder soviético Leonid Brezhnev

Khrushchev ficou agastado com a aparatosa demonstração de abundância e sofisticação pela parte dos americanos (provavelmente por estar agudamente consciente de quão rudimentar, despojada, minúscula e lúgubre era, por comparação, a “típica casa soviética” de então) e, com os seus modos impulsivos e agrestes, começou a fazer reparos à operação de propaganda americana. Após alguma surpresa com a quebra do protocolo, Nixon reagiu e foi aparando como pôde as observações acutilantes e sarcásticas de Khrushchev, embora tenha acabado por admitir que alguns dos gadgets exibidos na cozinha-modelo eram protótipos, não estando ainda disponíveis no mercado. Pelos seu lado, Khrushchev tentou justificar o relativo atraso soviético nos confortos da vida quotidiana: “Há quanto tempo existe a América? […] 150 anos de independência e é este o seu nível de realização? Nós [a URSS] ainda não temos 42 anos e dentro de sete anos atingiremos o nível de realização da América e seguiremos em frente e quando passarmos por vós vamos dizer-vos ‘adeusinho’”.

Capa de um livro de banda desenhada de 1947 sobre o futuro que aguardaria os americanos se o comunismo tomasse o poder nos EUA

O futuro encarregar-se-ia de desfazer esta fanfarronada, pois o bloco soviético, se bem que tenha mostrado ser capaz de produzir mísseis balísticos intercontinentais em quantidade e qualidade equiparadas à dos mísseis do Mundo Livre, falhou redondamente em providenciar ao seu povo bens de consumo de qualidade em grande número e a preços acessíveis – e uma das “frentes de batalha” em que esse fracasso foi mais gritante foi a dos electrodomésticos. Pode dizer-se que, em última análise, foi o fiasco na corrida aos bens de consumo quotidianos (de aparelhagens de alta fidelidade a sapatos, de televisores a cortadores de relva) que ditou a derrota do bloco soviético e, consequentemente, o fim da Guerra Fria. Por outro lado, o triunfo do Mundo Livre nesta corrida teve uma consequência amarga e que, embora seja vagamente intuída por muitos, raramente é admitida em voz alta: é verdade que o sistema económico e social ocidental foi capaz de produzir engenhocas electromecânicas de qualidade, em quantidade e a preços acessíveis à classe média, mas, ao contrário do prometido, a sua posse não trouxe qualquer tipo de libertação nem mais tempo livre, já que este tem sido quase integralmente aplicado a trabalhar para fazer mais dinheiro, de forma a comprar mais engenhocas electromecânicas, dado que estas ficam “obsoletas” de um ano para o outro, não por deixarem de funcionar mas por serem suplantadas por novos modelos com mais “funcionalidades” ou, simplesmente, com uma aparência mais cintilante e “moderna”. O propósito do capitalismo de consumo não é satisfazer as necessidades reais dos consumidores, mas sim constantemente instigar nos consumidores a necessidade de adquirir bens e serviços cuja existência lhes era desconhecida na semana anterior.

Independentemente do que se pense do capitalismo de consumo e da sua sustentabilidade (material e ambiental) no longo prazo, há que reconhecer que ele trouxe à experiência quotidiana dos cidadãos níveis de prosperidade, higiene, conforto e “conveniência” inauditos na história da humanidade e que hoje a classe média pode usufruir de mordomias que, há apenas meio século, estavam reservadas a nababos. É também inquestionável que, na vertiginosa evolução do capitalismo de consumo, o computador, a robótica, os algoritmos, a inteligência artificial e o “machine learning” têm vindo a desempenhar um papel crucial, que se torna mais determinante a cada ano que passa, e que Norbert Wiener (1894-1964), John von Neumann (1903-1957), Warren Weaver (1894-1978) e Claude Shannon (1916-2001) – os quatro cientistas americanos que, no início da Guerra Fria, lançaram as fundações da cibernética – não poderiam ter adivinhado nem nos seus sonhos mais tresloucados.

Warhol e Cage hoje

Se Wiener, von Neumann, Weaver e Shannon estabeleceram as bases científicas e conceptuais que tornaram possível o aparato hipertecnológico e hiperconectado do século XXI, Andy Warhol e John Cage podem ser vistos como precursores de importantes tendências artísticas e intelectuais do nosso tempo.

Se lhes fosse dada oportunidade de regressar ao mundo dos vivos, ambos ficariam certamente agradados com a legião de admiradores e de émulos que encontrariam. Warhol é celebrado por muitos como “o mais importante artista do século XX” (à frente de Picasso ou Dalí) e muitas obras que hoje se exibem nos museus e galerias um pouco por todo o mundo são variações sobre os indigentes conceitos por si explorados há umas décadas. Dado o seu imoderado apetite por dinheiro, Warhol ficaria deliciado por saber que a cotação das suas obras não tem parado de subir e que “Shot sage blue Marylin” (1967), uma serigrafia de várias séries de serigrafias coloridas realizadas (pelo seu assistente) a partir de uma foto de Marilyn Monroe, foi vendida em 2022 por 195 milhões de dólares. E tendo sido um dos mais activos promotores da mercantilização da arte e tendo contribuído para apagar a distinção entre artista e empresário, ficaria encantado com a presente proliferação de artistas-milionários e ficaria orgulhoso pelo sucesso de figuras como Damien Hirst (n.1965), com fortuna estimada em 1000 milhões de dólares, e Jeff Koons (n.1955), com fortuna estimada em 500 milhões de dólares, que, para mais, são herdeiros da sua “estética” e da sua postura perante a arte, o negócio e a vida.

Quanto a Cage, ainda que se deparasse com menos émulos do que Warhol (a estética do vazio oferece um número limitadíssimo de variações), ficaria satisfeito por saber que há cada vez mais compositores e musicólogos a achar que “Beethoven estava errado” ou que, pelo menos, tem sido grandemente sobrevalorizado, e que Cage foi “o mais importante compositor do século XX”. Ficaria também agradado por saber que, desde 5 de Setembro de 2001, na igreja de St. Burchardi, em Halberstadt, na Alemanha, está a ser executada, a sua peça “Organ2/ASLASP”, cuja partitura tem apenas oito páginas, mas que, por estar a ser escrupulosamente seguida a indicação contida no título (“ASLASP” significa “as slow as possible”, ou seja, “tão lento quanto possível”), só chegará ao fim no ano 2640; cada nota é sustentada por um período de cerca de sete anos, pelo que cada mudança de nota atrai devotos de São Cage, que viajam até Halberstadt para assistir a um momento histórico e prenhe de significado.

[Mudança de nota na peça “Organ2/ASLASP”, Igreja de St. Burchardi, Halberstadt, Setembro de 2020. Quem seria capaz de prever que um milénio de incansável e intransigente demanda por refinamento, subtileza, expressividade e riqueza musical iria culminar nisto?:]

É bem provável que Cage e Warhol ficassem encantados com a possibilidade de criar arte com ajuda da inteligência artificial ou até de lhe delegar quase todo o processo de criação artística. Cage, que despendeu milhares de horas em laboriosos processos artesanais de geração de aleatoriedade e a colar bocados de fita magnética, descobriria que o mais banal laptop permite gerar composições do jaez de “Williams Mix” em minutos e, uma vez que se esforçou arduamente por erradicar a humanidade e a individualidade da música, talvez delegasse com alívio a tarefa de composição nas máquinas.

É bem possível que Warhol, que proclamou “As máquinas têm menos problemas. Gostaria de ser uma máquina, tu não?”, ficasse entusiasmado com as potencialidades da fusão entre homem e máquina e se oferecesse como voluntário para as experiências visando a implantação de eléctrodos no cérebro, que estão a ser levadas a cabo pela empresa Neuralink, de Elon Musk.

E Warhol ficaria certamente rendido ao conceito de “arte digital” e, em particular aos NFTs ou “non-fungible tokens” (ver capítulo “O futuro da arte (é um quadradinho cinzento)” em Arte contemporânea: Prestígio ou capitalismo de casino?), uma vez que levam ao limite as suas concepções mercantis da arte e conseguem o prodígio de permitir vender por milhões de euros um aglomerado de pixeis, rigorosamente idêntico a outros aglomerados de pixeis livremente acessíveis na Internet. É até provável que Warhol ficasse com inveja dos burlões que cogitaram tão sublime embuste – mas é verdade que, quando Warhol estava vivo, o universo digital não era mais que um pálido resplendor no horizonte e, entre os actores do meio artístico e os mass media e a opinião pública, não se instalara ainda por completo a veneração do dinheiro, o deslumbramento por tudo o que envolva computadores e a aceitação acrítica de todas as novas correntes artísticas.

Warhol encarna na perfeição a desumanização, a delegação do arbítrio em máquinas, a frieza glacial, o niilismo, o “engraçadismo”, o cinismo, o materialismo exacerbado e a atitude “blasée” e “tongue in cheek” que dominam as artes e até a mundividência de muita da classe média-alta instruída e cosmopolita do século XXI. A ambiguidade de significado e intenção que envolve toda a obra de Warhol decorre de esta ser essencialmente vazia e arbitrária. A fachada esfíngica e indecifrável de Warhol não ocultava filosofias sofisticadas – se ele parecia desconcertante e incongruente era simplesmente porque não acreditava em nada. Warhol cultivou ao longo da vida a ironia sistemática e gratuita – não a ironia circunstancial e circunstanciada, assente em conhecimento e reflexão, que levanta questões pertinentes e pretende ver para lá das aparências e revelar o absurdo das convenções, mas a ironia petulante, inconsequente e estéril, que se esgota em si mesma e serve para abortar conversas sobre assuntos de que nada se sabe, desarmar os interlocutores, assumir um ar cool, ocultar o vazio interior, a preguiça mental e a escassa capacidade analítica; a ironia que funciona como uma bóia e impede que sejamos atraídos para qualquer raciocínio sério e profundo, mantendo-nos permanentemente à superfície das coisas. A ironia de Warhol – como artista e como pessoa – é a máscara atrás da qual não existe um rosto. Nada tem de surpreendente que a ironia warholiana se tenha disseminado pelo mundo, sobretudo a partir do momento que as pessoas que ascenderam a um certo patamar sociocultural mas não sabem o que pensar perceberam que responder a todas as interpelações com um riso escarninho lhes permite passar por pessoas sábias e vividas.

Enviesamentos e mutilações

Dado vasto escopo de O Mundo Livre – as artes & letras no Ocidente durante a Guerra Fria – e dado que o período foi de fervilhante inovação, experimentação e ramificação, Louis Menand teria duas grandes alternativas: 1) concentrar a narrativa nas figuras mais influentes e talentosas e ignorar os restantes ou remetê-los à condição de nota de rodapé; 2) ou optar por um registo de enciclopédia compacta, com milhares de nomes de artistas e intelectuais seguidos por datas de nascimento e morte e títulos das suas obras mais conhecidas. Uma vez que Menand tomou a primeira via – o que proporciona uma leitura bem mais agradável e cativante do que a segunda – seria descabido fazer uma apreciação de O Mundo Livre baseado na lógica do “é inadmissível que se fale de A e B e se deixe de fora C e D”, tendo A, B, C e D relevâncias comparáveis.

Tomando o exemplo da música erudita, é legítimo que o autor tenha considerado John Cage mais relevante de que, por exemplo, a escola minimal-repetitiva, um fenómeno de génese americana e com La Monte Young, Steve Reich, Philip Glass e Terry Riley como figuras cimeiras. Mas já é contestável que John Cage (independentemente do maior ou menor apreço em que se tenha a sua obra) monopolize todo o espaço, com excepção de uma ou duas linhas para os americanos Morton Feldman e Tony Conrad e outras tantas para o francês Pierre Boulez e o alemão Karlheinz Stockhausen (e não por mérito próprio, mas por terem, pontualmente, alguma conexão com Cage ou com os EUA). E, sobretudo, é contestável que a música da Guerra Fria esteja exclusivamente representada por um compositor americano (seja ele quem for) quando, nesse período, a música erudita europeia foi muito mais pujante e variada do que a americana, com numerosos compositores de renome que exploraram um amplo espectro de estilos musicais.

Pierre Boulez (1925-2016) dirigindo a orquestra do Royal Concertgebouw de Amesterdão, 1963

Mas o tratamento dado à música erudita limita-se a reproduzir o viés que deforma de todo o livro: embora Louis Menand seja homem cosmopolita e de vasta erudição e não possa estar mais distante do estereótipo do americano ignaro que “pensa que América Central é o Kansas” (dixit Michael Franti, em “Television, the drug of the nation”), é inquestionável que O Mundo Livre é um livro americanocêntrico, ainda que dê destaque aos Beatles, a Isaiah Berlin, a Richard Hamilton, a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, a Jacques Derrida, a François Truffaut ou a Jean-Luc Godard. Salta também à vista que muitos (mesmo muitos) dos protagonistas de O Mundo Livre são de ascendência judaica, numa proporção que é muitas vezes superior à sua representação na população dos EUA ou de qualquer país europeu, mas tecer considerações sobre essa desproporção seria assunto para outro (e muito longo) artigo.

Um ausência inesperada – dado o pendor americanocêntrico – é a quase completa ausência do jazz, género musical de origem retintamente americana, que conheceu relevantes desenvolvimentos durante a Guerra Fria e que só tardiamente produziu artistas de relevo fora dos EUA. E, todavia, o jazz é apenas mencionado “en passant”, a propósito das suas conexões com a Beat Generation e a luta dos afroamericanos pelos direitos cívicos.

Finalmente, há duas considerações a fazer sobre a edição portuguesa: enquanto a capa da edição americana, numa escolha óbvia, usa uma foto da Estátua da Liberdade, a edição portuguesa foi mais criativa e prescindiu de qualquer imagem, recorrendo a um grafismo que alude à “clássica” embalagem de esfregões Brillo, de que Andy Warhol se apropriou e converteu numa das mais famosas obras da pop art. Já a edição para o Reino Unido, pela Fourth Estate, colocou os Beatles na capa, talvez para tentar compensar a propensão do livro para fazer o mundo girar em torno da ex-colónia britânica.

“Brillo soap pads box” (1964), por Andy Warhol: Uma “escultura” em madeira (executada por um carpinteiro, pois Warhol não gostava de “sujar” as mãos) reproduzindo tão fielmente quanto possível as caixas de cartão que se vendiam nas mercearias e supermercados

A contracapa da edição portuguesa descreve O Mundo Livre como “um romance com centenas de personagens”, mas não tira daí consequências: um ensaio denso e detalhado, com centenas de personagens e 1100 páginas, requer obrigatoriamente um índice remissivo. Existe um na edição original e estende-se por 63 (sessenta e três) páginas, mas não na edição portuguesa, o que torna o riquíssimo acervo de informação nele contido completamente irrecuperável. E para justificar a supressão do índice nem sequer pode invocar-se o usual (e pouco credível) argumento da contenção de custos, já que a edição portuguesa foi apoiada pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e até houve dinheiro para trazer expressamente a Lisboa o autor para o lançamento do livro (foi na quinta-feira passada, no auditório da FLAD) e para publicitar o evento com anúncios de página inteira na imprensa portuguesa de referência.