Índice

Índice

Leitores, crítica e academia ainda tendem a estabelecer uma correlação entre a espessura dos livros e a sua relevância, apesar da acumulação de provas em contrário, quer por muitos cartapácios não passarem de soufflés de letras, formados apenas de ar e prosa arrebicada, quer por alguns opúsculos serem obras de densidade extraordinária, transbordantes de ideias certeiras e isentos de palavras supérfluas. É neste segundo grupo que se insere O logro da arte contemporânea, do italo-suíço Gianfranco Sanguinetti, publicado pela Barco Bêbado, com tradução de Ana Isabel Soares. Com as dimensões de um bloco de notas, 34 páginas, uma capa que pode ser confundida com um acidente tipográfico e uma lombada demasiado estreita para acomodar o título, é o tipo de livro que corre o risco de passar completamente despercebido nas livrarias de hoje, em que todos os “contendores” se esforçam por ser o mais espadaúdos e chamativos possível. Seria, todavia, lamentável que O logro da arte contemporânea se perdesse na desvairada corrida para o abismo em que está convertido o mercado livreiro, pois cada uma das suas frases é uma flecha desferida contra uma das maiores fraudes do nosso tempo – e todas acertam no alvo.

A capa de “O Logro da Arte Contemporânea”, de Gianfranco Sanguinetti (Barcao Bêbado)

O logro da arte contemporânea (La truffa dell’arte contemporanea) nasceu como posfácio a Adotta un artista e convincilo a smettere per il suo bene: L’arte messa a nudo di fronte ai suoi casti pretendenti, oggi (“Adopta um artista e convence-o a renunciar para seu próprio bem: A arte desnudada face aos seus castos pretendentes, hoje”), um panfleto de pouco mais de uma centena de páginas, da autoria do pintor, autor de banda desenhada e escritor italiano Pablo Echaurren e publicado em 2021. O logro da arte contemporânea ganhou agora existência autónoma na edição da Barco Bêbado, que entendeu, justamente, que o acutilante texto de Sanguinetti mereceria maior protagonismo do que costuma estar reservado aos posfácios. De qualquer modo, os excertos de Adotta un artista e convincilo a smettere per il suo bene citados por Sanguinetti no posfácio sugerem que também o texto de Echaurren justificaria edição portuguesa, ainda que se compreenda que poucos editores estarão dispostos, num meio editorial tão débil como o nosso, a apostar num texto tão contrário ao pensamento dominante.

A arte contemporânea, vista pela esquerda e pela direita

As poucas vozes que hoje se atrevem a erguer-se contra o mundo da arte contemporânea costumam vir do lado direito do espectro político, mas O logro da arte contemporânea ataca a arte contemporânea a partir da esquerda, uma vez que Gianfranco Sanguinetti (n.1948) é filho de Teresa Mattei e Bruno Sanguinetti (dois destacados comunistas italianos com papel na resistência anti-fascista durante a II Guerra Mundial), militou na Internacional Situacionista e o seu activismo em prol de causas revolucionárias e subversivas valeu-lhe ser expulso de França em 1971. Sanguinetti continua hoje a ser uma voz irreverente e “anti-sistema”, como atestam os textos em que denunciou as medidas restritivas impostas pelos Estados para controlar a pandemia de covid-19 como uma nova forma de despotismo a coberto de pretextos sanitários, uma posição que, curiosamente, colocou em sintonia gente posicionada nas franjas mais à esquerda e mais à direita no espectro político.

Se proeminentes pensadores conservadores como Roger Scruton e esquerdistas como Sanguinetti e Echaurren também estão de acordo em que a arte contemporânea é um logro, as razões que invocam são muito diferentes. Enquanto Scruton lamenta que os artistas do nosso tempo tenham deixado de “dedicar os seus esforços à idealização da forma humana, a registar os encantos da natureza e a trazer ordem e beleza às nossas dores”, para se consagrar ao culto da fealdade e a minar e subverter as convenções e valores consagrados pela tradição (ver Há lugar para a “antiga ordem do mundo” de Roger Scruton?), a reprovação de Sanguinetti é bem diversa: “tomando o mercado como horizonte, e fazendo dele a sua casa, a arte contemporânea acomodou-se nele e não lhe encontra nada de estranho ou adverso […] A arte contemporânea esqueceu o mundo e saiu dele, para encontrar lugar nos índices de preços dos leilões e do artprice.com”, esquecendo que “a produção capitalista é inimiga de certos géneros da produção intelectual” (Karl Marx, citado por Sanguinetti).

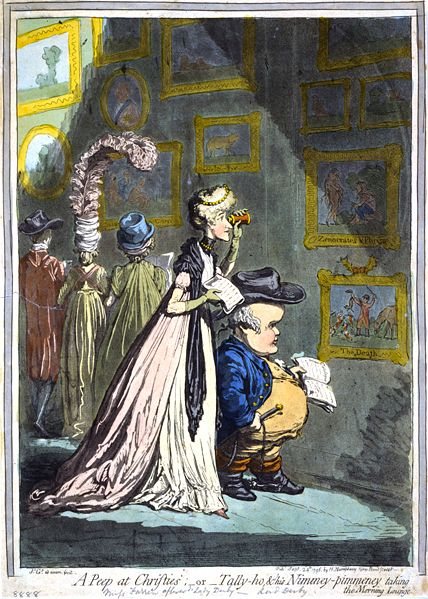

Salão de leilões da Christie’s, Londres, por Thomas Rowlandson, c.1808-10

Enquanto Scruton atribui à arte uma função essencialmente reconfortante – “A beleza é a voz que nos apazigua, a certeza de pertencermos a outros, a um lugar de partilha e consolação […] A beleza é a voz do conforto e do lar” –, Echaurren acusa-a de se ter tornado no “consolador recipiente para onde converge a insatisfação de gerações inteiras” e Sanguinetti lamenta que ela se tenha deixado domesticar pela “pós-democracia”, que “não só fez penetrar nas classes assalariadas o gosto pela arte, como introduziu na arte o espírito do assalariado: um espírito dócil e subordinado, pronto a renunciar, que se contenta com o substituto de qualquer coisa […] A arte assalariada transforma-se em produtora de mais-valias e integra-se perfeitamente no processo de produção e circulação de capital, tendo preliminarmente renunciado a ser aquilo que finge ser”. E como consegue o moderno establishment domesticar a arte? Através de “fundações vinculadas de mil maneiras aos serviços de protecção dos Estados, e que promovem os artistas inócuos, atrapalhando os potencialmente perniciosos” (Sanguinetti).

A arte como mercadoria perfeita

Nos séculos XX/XXI deram-se mudanças profundas no estatuto do artista e nas condições da criação, recepção e valoração das obras de arte pela sociedade (ver capítulo “A criação artística como tormento”, em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?).

Em contraste com os muitos séculos em que os artistas tiveram de contentar-se com um público restrito e uma existência precária, hoje podem aspirar ao reconhecimento planetário e a tornarem-se milionários: “a moral é hoje apenas o lucro, e a arte transformou-se na moral. Não é necessário que o artista seja admirado e não importa nem o talento, nem a criatividade, nem a originalidade, nem a invenção, nem o valor relativo da sua produção. O vulgo gosta daquilo que vale no mercado, já se sabe”. Na óptica do mercado, a arte é “desprovida de qualquer valor de uso. O seu valor é o seu conteúdo, e o seu conteúdo principal é o seu preço, o seu valor de troca” (Sanguinetti), o que faz dela a “mercadoria perfeita” (Echaurren).

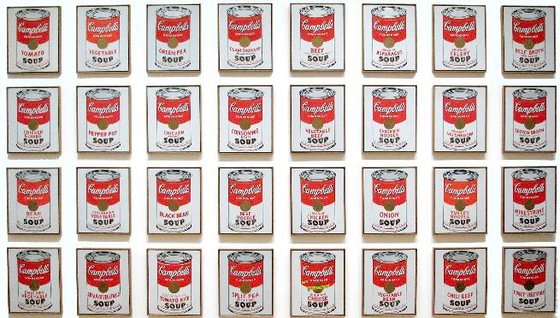

Nem Sanguinetti nem Echaurren descobriram nada de novo, nem desenterraram um segredo tenebroso cuidadosamente guardado – o próprio Sumo Pontífice das Artes Plásticas do Século XX, o inefável Andy Warhol, se afadigou em deixar explícito qual era a essência da “nova arte”: “Ser-se bom nos negócios é a mais fascinante forma de arte. Fazer dinheiro é arte […] e os bons negócios são a melhor arte que há”; “A nova arte é, na verdade, um negócio. Queremos vender acções da nossa empresa em Wall Street”; “Sou uma pessoa comercial. Tenho muitas bocas para sustentar”. Gerard Malanga, que foi o mais próximo colaborador de Warhol (e que, na prática, foi quem concretizou boa parte das pífias ideias do “patrão”), confirmou integralmente esta postura: “Para Andy, pintar não tinha nada a ver com arte, era uma forma de fazer tanto dinheiro quanto possível”.

Warhol seguiu à risca o seu venal credo estético, de forma que quando faleceu em 1987, aos 58 anos, a sua fortuna estava avaliada em 220 milhões de dólares (c.590 milhões de dólares actuais). Tal quantia pareceria fabulosa a qualquer mestre prestigiado do passado (e mesmo a muitos dos artistas de sucesso contemporâneos de Warhol), mas as obras criadas por Warhol não cessaram de valorizar-se nos últimos 35 anos, de forma que, já no corrente ano, uma das cinco serigrafias da série intitulada “Shot Marilyns” (1964), realizada a partir de uma foto de Marilyn Monroe destinada a promover o filme Niagara (1953), foi vendida por 195 milhões de dólares, o que faz dela a obra de arte mais cara criada por um artista americano (“criada” deve ser entendida com as necessárias reservas: a foto original não era da autoria de Warhol e quem executou as serigrafias foi Gerard Malanga).

Se fosse vivo, a fortuna de Warhol faria empalidecer as dos seus colegas que costumam dominar os rankings dos “mais ricos artistas vivos” – listas que variam muito consoante os critérios de contabilização empregues por quem os elabora, mas em que Damien Hirst, Jasper Johns, Takashi Murakami, Anish Kapoor e Jeff Koons surgem recorrentemente nos lugares de topo.

“Shot sage blue Marilyn” foi vendida em Março de 2022 pela leiloeira Christie’s

A concepção mercantil, cínica e gananciosa da arte cultivada por Warhol não só foi abraçada por muitos dos seus contemporâneos como se tornou num elemento central da arte contemporânea. Por outro lado, também contaminou a valoração da produção artística dos séculos anteriores, contribuindo para o inflacionamento generalizado dos preços das obras dos velhos mestres, o que acaba por ser uma amarga ironia, já que alguns dos autores das obras hoje transaccionadas por muitos milhões de euros nem sempre conseguiam vender as suas obras por um preço superior ao que despendiam na tela, pincéis, tintas e vernizes. É certo que alguns mestres do passado gozaram de prestígio em vida e contaram com o apoio de poderosos mecenas, mas outros nunca conseguiram sair da obscuridade e só foram reconhecidos após a morte, como foi o caso de Jan Vermeer, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat ou Amedeo Modigliani.

“O concerto” (c.1664), por Vermeer, que foi furtado em 1990 do Isabella Stewart Gardner Museum em Boston, está avaliado em 250 milhões de dólares

A redução da arte ao estatuto de mera mercadoria é comprovada pelo facto de a única ocasião em que, nos nossos dias, os media generalistas lhe dispensam atenção é quando um quadro de um mestre é adquirido por uma soma astronómica (ou quando uma exposição astutamente promivida atrai multidões de visitantes, atraídos não tanto pelo que é exposto mas pela oportunidade de serem figurantes num evento de massas e de obterem umas selfies para o atestar).

As notícias sobre obras transaccionadas por preços mirabolantes pouco ou nada dizem sobre a obra, o artista e contexto em que nasceu, focam-se exclusivamente no preço, na identidade de quem vende e de quem compra, nas circunstâncias da operação e na posição da aquisição no ranking das transacções de arte mais dispendiosas; não pretendem aproximar o público da arte, apenas provocar-lhes um pasmo similar àquele que suscitam os valores das transferências dos “artistas” do ludopédio. As histórias mais titilantes para o grande público são aquelas que dizem respeito a quadros que foram encontrados num sótão de uma tia-avó falecida ou numa “feira da ladra” e que começaram por passar despercebidos e ser transaccionados por meia dúzia de patacos, antes de os especialistas terem certificado tratar-se de uma obra-prima perdida (ou desconhecida) de um Grande Mestre – estas “narrativas” instilam no cidadão comum a esperança de poder tornar-se milionário da noite para o dia, por mero golpe de sorte, e incentiva-o a ser mais vigilante na triagem da tralha que atravancava a casa dos familiares falecidos.

O que as notícias sobre transacções de obras de arte nos media generalistas omitem são os artifícios empregues pelas leiloeiras e pelos avaliadores e especialistas por elas contratados para inflacionar o valor das obras, uma vez que as leiloeiras recebem do vendedor e do comprador comissões que são tanto mais chorudas quanto mais alto for a valor da transacção. Estas estratégias, aliadas à abundância de gente abastada com excesso de liquidez em busca de investimentos seguros num contexto económico incerto, explicam que, em 2021, a reputada leiloeira Sotheby’s tenha facturado 7300 milhões de dólares, um recorde na sua veneranda história de 277 anos.

Sede da leiloeira Sotheby’s, na York Avenue, em Nova Iorque

A função dos especialistas em arte não é emitir qualquer juízo do foro estético, apenas atestar que, no caso de se tratar de uma obra recém-descoberta, esta foi pintada por um Mestre de Primeiro Plano, e tanto melhor se for um que tenha deixado uma produção magra, pois ditam as leis do mercado que a escassez da oferta dita a subida do preço. Neste meio em que o valor estético é irrelevante e o valor de troca impera, ninguém se indigna ou barafusta perante o gritante paradoxo de o mesmíssimo quadro poder ser avaliado em 100 milhões de euros, se os especialistas ajuizarem que foi pintado por um Grande Mestre Canónico, ou em 1000 euros, se concluírem que foi obra de um aprendiz anónimo do Mestre ou de um artista que figura na História Oficial da Arte apenas como nota de rodapé.

“Salvator mundi” (c.1500): Em 2005, quando era visto como uma cópia de uma obra perdida de Leonardo da Vinci, foi vendido em leilão por 1175 dólares. Em 2017, após ter sido restaurado e atribuído à mão do próprio Leonardo, foi vendido em leilão pela Christie’s por 450 milhões de dólares, a um comprador que algumas fontes identificam como sendo um testa-de-ferro do príncipe Mohammad bin Salman, o governante “de facto” da Arábia Saudita. A obra não mais voltou a ser vista em público e o seu paradeiro é desconhecido, mas é improvável que tenha sido esquartejada

O mercado da arte tem, pois, muito pouco de arte e é quase só mercado. Os preços da gasolina, do gás natural, do cobre ou do óleo de girassol podem, num dado momento (como o que agora vivemos), ter uma componente especulativa ou estar a ser distorcidos por um comportamento irracional dos mercados, mas mesmo que tal seja verdade, parte do preço corresponde efectivamente ao custo real de produzir e colocar no mercado o dito produto. Já no caso do mercado da arte, o preço corresponde quase integralmente à componente especulativa: quem compra faz um investimento alicerçado exclusivamente na crença de que o objecto que adquiriu por um preço exorbitante tem forte probabilidade de ser revendido com lucro dentyro de poucos anos.

Na verdade, o mercado assumiu um papel tão preponderante no mundo das artes que lhe cabe definir o que é ou não é arte: “actualmente e desde Duchamp é arte não importa o quê que um artista assine e que o mercado reconheça como tal” (Alexandre Pomar).

A assimilação da subversão

A menção a Marcel Duchamp (1887-1968) suscita uma reflexão, decorrente do seu ambíguo estatuto de “pai” da arte contemporânea. Os readymades (objectos triviais convertidos em arte pelo mero gesto de o artista assim o ter determinado), inventados por Duchamp na década de 1910 e cujo exemplo mais célebre é o urinol baptizado como “Fonte”, são considerados por muitos críticos e historiadores de arte como as obras fundadoras da arte contemporânea, mas é de crer que Duchamp ficaria perplexo com o rumo que as coisas tomaram: as paródias e provocações que ele concebera, com um sorriso malicioso, como forma de torpedear o establishment artístico, questionar convenções estéticas e suscitar o alvoroço da imprensa e a indignação do público burguês, converteram-se, no nosso tempo, no mainstream do establishment artístico, são alvo de críticas eruditas e graves na imprensa e são respeitosamente admiradas pelo público burguês. A pilhéria foi tomada a sério e assumiu a forma de instituição e de indústria próspera, perfeitamente integrada nos mercados, plenamente aceite por banqueiros e empresários filisteus e merecedora do solícito apoio do Estado, que criou estruturas burocráticas, concursos públicos, regulamentos, formulários e júris, a quem são confiadas as tarefas de distribuir subsídios, bolsas e “residências” entre os artistas e promover a “produção contemporânea” do país nos grandes fóruns internacionais.

Hans Richter (1888-1976), um dadaísta, como Duchamp, sintetizou assim esta paradoxal evolução, num texto de 1961: “O neo-dadaísmo […], a Pop Art, a colagem, etc., são um aproveitamento oportunista do que o dadaísmo fez. Quando tu [Marcel Duchamp] descobriste o readymade, procuravas desencorajar a estética. O neo-dadaísmo tomou os teus readymades e descobriu neles beleza estética, tu atiraste o porta-garrafas e o urinol às suas caras como um desafio e eles agora admiram-nos pela beleza estética”.

“Porte-bouteilles” (1914), por Duchamp, um dos primeiros readymade da história

Pode dizer-se que tal como o artista contemporâneo tem o dom de converter em arte tudo aquilo em que toca, também o meio artístico contemporâneo tem o poder de absorver, neutralizar e assimilar todos os actos subversivos contra a sua matriz e todas as denúncias da sua condição corrupta. É por isso que as aceradas flechas disparadas por Sanguinetti pouco ou nenhum efeito irão produzir no “monstro”.

Uma praga de filisteus endinheirados

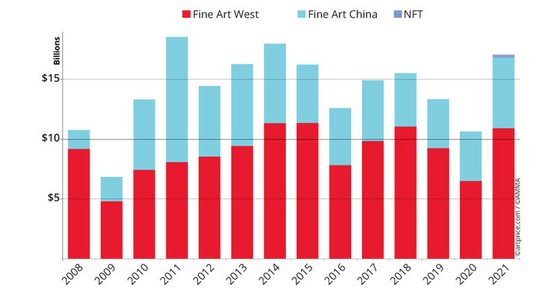

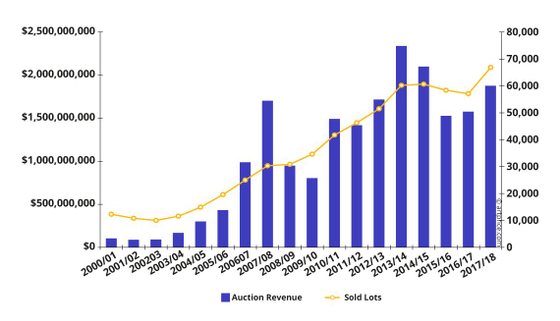

A crença dos investidores na probabilidade de uma obra de arte se valorizar é plenamente fundamentada, uma vez que o mercado da arte tem registado nas últimas décadas uma tendência genérica de crescimento e a quebra temporária ditada pela pandemia de covid-19 parece já ter sido superada.

Receitas globais dos leilões de arte em 2008-21: a vermelho mundo ocidental; a azul-claro, China; a azul-acinzentado NFTs (non-fungible tokens)

As desigualdades na distribuição nos rendimentos e na riqueza têm vindo a crescer um pouco por todo o planeta desde o final da década de 1970, traduzindo-se não só no empobrecimento da classe trabalhadora e na multiplicação de milionários, como no facto de mesmo entre os ricos se assistir à concentração da riqueza numa pequena elite de “obscenamente ricos” (“filthy rich”), cujas fortunas ultrapassam o PIB de muitos países – o “património líquido” (“net worth”) do homem mais rico do mundo, Elon Musk, ronda os 209.000 milhões de dólares, o equivalente ao PIB da Nova Zelândia, apenas um pouco menos do que o PIB de Portugal e um pouco mais do PIB do Peru, que possui 34 milhões de habitantes (ver capítulos “A financeirização da economia” e “A ascensão do capitalismo de casino”, em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?). As crises económicas parecem fazer mais mossa no cidadão comum do que nos ricos, como indica um estudo da Oxfam publicado em Maio de 2022, que, fazendo uma avaliação do impacto da covid-19 na distribuição de rendimentos e riqueza, concluiu que durante “os anos da pandemia” – entre 2020 e 2022 – surgiram 573 novos bilionários (na designação anglo-saxónica, alguém cujo património líquido ultrapassa 1000 milhões de dólares). A Oxfam alerta também para o facto de a fracção da riqueza global detida por bilionários ter passado de 4.4% em 2000 para 13.9% em 2022, com boa parte deste “progresso” a ter sido registado nos anos mais recentes. Outra tendência recente é a de os bilionários terem deixado de concentrar-se nos países ditos desenvolvidos – entre os 2755 bilionários apurados pela revista Forbes em 2021, 724 são dos EUA, 698 da China, 140 da Índia, 136 da Alemanha, 117 da Rússia e 65 do Brasil (que surge à frente de Canadá, Reino Unido e Itália).

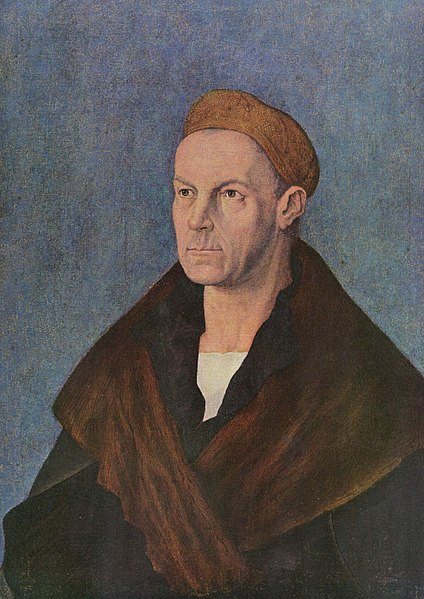

Retrato de Jakob Fugger (c.1519), por Albrecht Dürer. Jakob Fugger, o Rico (1459-1525), dilatou os negócios da sua próspera família de mercadores de Augsburg e converteu-se num dos homens mais ricos da História – a sua fortuna à data da morte, ajustada ao efeito da inflação, seria hoje de 328.000 milhões de dólares, o suficiente para deixar Elon Musk com dor de cotovelo

Muitos dos ricos do nosso tempo são, pois, “novos ricos”, gente de origem modesta, que fez fortuna da noite para o dia: alguns fundaram empresas inovadoras, ligadas à informática, às comunicações, à Internet e à chamada “Indústria 4.0”, cujos primeiros passos foram dados numa sub-cave ou na garagem da casa dos pais e agora têm escala planetária. A desregulação dos mercados financeiros que teve lugar no final do século XX facilitou a ascensão de empresários arrivistas, versados em matreirices e expedientes, e de banqueiros cujo (aparente) sucesso foi construído sobre burlas qualificadas, fraudes fiscais e branqueamentos de capitais. Recentes e nem sempre “limpas” são também as fortunas de muitos oligarcas russos e mega-empresários chineses – também eles são catalogáveis como “novos ricos” e também eles sentem a necessidade de legitimar-se perante o mundo e de fazer esquecer as suas humildes raízes e os processos nem sempre rectos com que subiram na vida. Já os fabulosamente ricos sheiks das petro-monarquias do Golfo Pérsico podem reivindicar ascendência aristocrática, mas esta não impede que os círculos abastados do mundo ocidental os vejam como ignaros, rudes, cruéis e presos a tradições e concepções medievais.

Assim, é natural que toda esta gente rica e poderosa aspire a alcandorar-se ao nível dos magnatas de outras eras, dotados de farfalhudas árvores genealógicas, habituados a conviver com príncipes e cardeais e a tratar por tu artistas da craveira de Michelangelo e Bernini, e cuja educação esmerada os habilitava a manusear com desembaraço todo o tipo de talheres, a tanger o alaúde, a saber distinguir entre redondilhas menores e maiores e a compor sonetos de qualidade aceitável. Para o milionário do século XXI, coleccionar arte é uma forma expedita de se equiparar a Lorenzo Il Magnifico (ou, no caso português, a Calouste Gulbenkian), de colmatar a sua falta de “pergaminhos”, a sua incultura e o seu filistinismo, quiçá de imortalizar o seu nome ao associá-lo ao de um Mestre Venerado.

“A peep at Christie’s” (1796), por James Gillray: Miss Elizabeth Farren e Lord Derby examinam quadros que irão ser leiloados

Mas enquanto os mecenas de outras eras investiam em arte por impulso e a fundo perdido, os milionários do nosso tempo fazem-no de forma calculista e com a expectativa de tal investimento ter retorno garantido. E, com efeito, entre 2000 e 2014 a arte mostrou ser investimento tão rentável quanto as acções do índice S&P 500, e mais rentável do que o sector imobiliário. O investimento em arte revela-se particularmente vantajoso em tempos de incerteza e turbulência (como os que vivemos) e os seus retornos tendem a ser maiores nos segmentos de topo – obras com valores acima de 100.000 dólares proporcionam em média uma valorização anual de 12-15%.

Mas há uma razão adicional para a “paixão” pela arte manifestada por milionários e fundações associadas a grandes empresas: nalguns países, o Estado concede generosos benefícios fiscais a quem doe obras a museus, o que permite que uma doação de uma obra adquirida por 5 milhões de euros e avaliada (por um perito bem escolhido), quando da doação, em 15 milhões de euros proporcione benefícios fiscais de 7.5 milhões e ainda confira ao doador a aura de filantropo.

É claro que o coleccionador milionário de hoje raramente é movido por uma pulsão estética, pelo gosto de possuir uma obra que entende ser particularmente requintada ou tocante – até porque a sua sensibilidade artística costuma ser pouco sofisticada e de estética e História da Arte pouco sabe, precisando de, a todo o momento, ser aconselhado por especialistas – e as suas aquisições de arte seguem critérios análogos aos que presidem à aquisição de qualquer activo financeiro. Se o activo tiver a assinatura de um Grande Mestre capaz de suscitar burburinho nos media, inveja nos seus rivais e espanto nas massas, tanto melhor.

O arquiduque Leopold Wilhelm van Habsburg e a sua coleccção de pintura em Bruxelas, por David Teniers o Jovem, c.1647-51

Um apetite desmedido por arte contemporânea

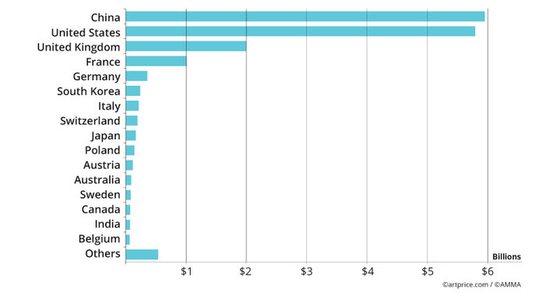

Sem surpresa, a China, o país que mais rapidamente viu crescer o número de bilionários nos anos recentes, é também o que tem ganho maior representação nos leilões de arte globais, tendo ultrapassado os líderes “tradicionais” – EUA, Reino Unido, França e Alemanha.

Receitas por país dos leilões de arte, em 2021

Como o número de obras de artistas “canónicos” do passado é necessariamente limitado e muitas delas (as mais famosas e grandiosas) estão há muito na posse de museus e instituições públicas (tendo sido, assim, removidas do mercado), o apetite dos “novos ricos” por arte tem vindo a direccionar-se para a arte contemporânea, cuja oferta é extraordinariamente elástica e cujos autores, uma vez que ainda estão vivos, podem contribuir para valorizar ainda mais as obras, ao circularem no espaço mediático, concederem entrevistas (onde vestem com explicações falsamente elaboradas e jargão pós-modernista o vácuo das suas obras e da sua alma), fazerem proclamações grandiloquentes e até arvorarem-se em estrelas pop, com birras e bizarrias a condizer. Assim, os “novos ricos” do século XXI têm-se afadigado a criar museus para albergar as suas colecções de arte contemporânea, ou a convencer instituições do Estado a servir os seus desígnios, como aconteceu com o Centro Cultural de Belém e a Colecção Berardo.

Leilões de arte contemporânea em 2000-18: Receitas globais (a azul) e número de lotes vendidos (a amarelo)

Da “paixão” por arte que acometeu os milionários do nosso tempo por arte resulta que 70% dos museus privados hoje existentes tenham sido criados já no século XXI. Muitos destes brotaram na China onde, em 2014, segundo The Economist, o ritmo de inaugurações foi de um novo museu privado por dia, pelo que não é de estranhar que o país conte hoje com 1700 destas instituições. Este frenesim dos milionários chineses está alinhado com as ambições do Estado chinês, que, em 2021, proclamou que em 2035 iria tornar-se numa “potência museológica”, com 10-15 museus de “nível mundial” em funcionamento – e vai bem lançada para alcançar tal desiderato, pois o número de museus do país, que era de 1200 em 2000, quintuplicou nos 20 anos seguintes e o número de visitantes quadruplicou entre 2008 e 2019. A evolução é tanto mais impressionante quando se considera que em 1949, quando foi proclamada a República Popular da China, existiam no país apenas 25 museus.

O Museu de Arte da China, em Shanghai, inaugurado em 2010, alberga 14.000 obras, maioritariamente de artistas chineses dos séculos XX e XXI

Ainda que, para os formidáveis recursos e a implacável disciplina do Estado chinês, não seja grande desafio erguer uma dúzia de edifícios imponentes, espectaculares e modernaços, assinados por arquitectos de prestígio internacional, outra coisa é dotá-los de recheio à altura. Estando as obras dos mestres ocidentais do passado há muito integradas nas colecções dos grandes museus públicos da Europa e EUA, é óbvio que a constituição de 10-15 museus de “nível mundial” terá de assentar quase exclusivamente na arte contemporânea.

Centro Ullens para a Arte Contemporânea (conhecido internacionalmente por UCCA, a partir da sigla inglesa), em Dashanzi, Pequim, uma das mais prestigiadas instituições chinesas no domínio da arte contemporânea

A pressão do lado da procura por arte contemporânea cresceu a tal ponto que, do lado da oferta, se multiplicam as propostas de produtos de qualidade cada vez mais duvidosa. Neste contexto, pode perguntar-se se o actual “hype” em torno da “arte identitária”, produzida por mulheres e minorias (sejam estas definidas por etnia, género ou orientação sexual) e tendo por tema a sua própria identidade e condição, reflectirá um súbito e genuíno interesse da sociedade por estes grupos e pela sua história, os seus agravos e as suas aspirações, ou se será um fenómeno cinicamente fabricado por galerias, marchands, curadores e críticos a fim de alimentar um mercado ávido de “novidades”. Seja como for, o “identitarismo” parece monopolizar as atenções no meio artístico de hoje, o que pode tentar alguns artistas pertencentes ao “patriarcado branco” (caucasiano, do sexo masculino, cis-género, binário) a reorientar a sua produção para temas “identitários”, o que comporta o sério risco de se ser acusado de “apropriação cultural” e vergastado na praça pública das redes (ditas) sociais. Por outro lado, um crítico que ouse apontar a fraca qualidade da obra de um determinado artista “identitário” (sublinhe-se: questionar a qualidade da obra, não atacar a identidade do autor) será, quase automaticamente, acusado de racismo, misoginia, homofobia ou transfobia, consoante a(s) identidade(s) assumida(s) pelo artista/artisto/artiste em questão.

É irónico que seja quando a arte se torna inócua, domesticada e subserviente ao mercado que ela se arvora em paladina de causas identitárias e “vingadora das injustiças sociais” (Echaurren) e centra o seu discurso na celebração e defesa das minorias historicamente oprimidas e maltratadas pelo “patriarcado branco”.

Savoir faire vs. personal branding

Este desmedido apetite por arte também veio alterar radicalmente as condições de acesso à profissão de artista: uma vez que é preciso produzir um volumoso caudal de “obras” para encher as colecções e museus que nascem como cogumelos, tornou-se imperativo baixar as qualificações exigidas aos artistas. “O savoir faire era o pré-requisito para pertencer à irmandade. Hoje, não: qualquer carreira artística está aberta a qualquer um e o público letrado […] já não possui nem as ferramentas culturais nem o sentido crítico para avaliar uma obra” (Sanguinetti).

Esta remoção dos filtros e o abaixamento do nível de exigência está perfeitamente patente em duas célebres asserções das duas figuras que, desgraçadamente, mais têm contribuído para moldar a criação artística desde meados do século XX: John Cage, o Mestre Zen do Vácuo, da Indigência & da Trivialidade proclamou “Não tenho nada para dizer e estou a dizê-lo. Isso é poesia”; Andy Warhol, Sumo-Sacerdote do Oportunismo e do Sentido Comercial, definiu arte como “aquilo com que conseguires safar-te” (“art is what you can get away with”), no sentido de “aquilo que conseguires impingir ao meio artístico e à sociedade como arte”.

E foi assim que, na arte, “no último meio século, a pensamento foi abundantemente substituído por um único, minúsculo, quase invisível e muitas vezes frágil e risível ‘conceito’” (Sanguinetti).

“Campbell soup cans” (1962, tinta sobre tela), por Andy Warhol

Quanto ao ensino dos misteres artísticos, uma vez que o savoir faire se tornou irrelevante, as escolas deixaram de o transmitir e passaram a adestrar os seus alunos na arte da prosápia, da petulância e da auto-promoção, que são as virtudes capitais para se singrar no presente meio artístico. Os diplomados pelas escolas de arte de hoje estão menos familiarizados com as obras de Albrecht Dürer, Georges de La Tour, Canaletto, Edgar Degas ou Egon Schiele do que com os escritos de Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida ou Gilles Deleuze – o que não significa necessariamente que os compreendam, basta que os citem, mesmo que a despropósito, nos catálogos das exposições e nas entrevistas.

Se, como observava Vasco Graça Moura, em Partida de Sofonisba às seis e doze da manhã, “os jovens tinham passado a ir para artistas sem necessidade de nenhuma aptidão ou vocação especial”, o ensino artístico de hoje também pouco ou nada faz para lhes conferir aptidões ou estimular vocações – é um mero processo de certificação, que concede automaticamente o título de artista a quem pague as propinas e cumpra as formalidades académicas e burocráticas. Quão longe estamos do árduo aprendizado dos artistas de antanho: “[Conta com] o mínimo de um ano até aprenderes o desenho na tabuinha; depois deves estar ao lado do mestre na oficina até saberes todas as ramificações que pertencem ao nosso ofício. Depois, começarás com a preparação das cores, aprenderás a ferver a cola, a moer o gesso, a aplicar as primeiras camadas, a trabalhá-lo em relevo, a raspá-lo, a dourá-lo e a texturá-lo bem; por seis longos anos. Depois passarás às experiências na pintura, a ornamentá-la com cordões, a praticar a sumptuosidade no vestuário e a pintura mural – mais seis anos”, era o desencorajador panorama que o pintor Cennino Cennini desenrolava perante os candidatos a pintores em Il libro dell’arte, na viragem dos séculos XIV/XV.

Estudo para uma Madona, por Cennino Cennini (c.1360-c.1440)

Concluído o longo e árduo aprendizado, o candidato a artista tinha ainda de ser reconhecido pela guilda, mas a entrada no mundo profissional está hoje nas mãos dos galeristas, críticos, curadores, coleccionadores, programadores culturais e directores de museus. Para obter a aprovação desta clique são despiciendos o talento e o savoir faire do aspirante: o que importa é o seu jeito para o networking, para o name-dropping e para o personal branding (convém que tudo isto seja feito com uso liberal do inglês, que é a língua franca dos markets).

Em tempos, o artista era alguém que fazia, mas na era da arte conceptual a componente artesanal tornou-se num desprezível atavismo e o artista passou a operar apenas na esfera intelectual, a sua função é ter ideias, cabendo a um artífice (no sentido lato do termo) ou equipa de artífices executá-las. As ideias (ou a ideia – uma só, gerida com astúcia, pode sustentar toda uma carreira) não têm de ser brilhantes nem originais; muitas estão ao nível dos devaneios que germinam naturalmente numa noite de copos, e deveriam ser descartadas mal se recupera a sobriedade, outras são absolutamente simplórias, mas, hélas!, desde que Mestre Cage foi canonizado, tal defeito transformou-se em virtude. O que é importante é que as ideias sejam “vendidas” com convicção e é aqui que a auto-confiança, o traquejo retórico, a sofística e os truques de personal branding aprendidos na academia se revelam decisivos.

O artista como “fabbro” laborioso e recatado deu lugar ao artista como tagarela incontinente e auto-laudatório, agente incansável de si mesmo, sempre disponível para debitar opiniões assertivas sobre o mundo, a sociedade e a política (assuntos sobre os quais não está mais bem informado do que o cidadão comum), nacos mal digeridos de filosofias abstrusas e alusões despropositadas e superficiais a teorias científicas que não domina minimamente (como sejam a física quântica e a teoria do caos, que estão entre as favoritas dos artistas do século XXI).

“O valor está na ideia”

Entre os artistas vivos, poucos encarnam mais perfeitamente o logro e o vazio da arte contemporânea que o italiano Maurizio Cattelan (n.1960). A carreira de Cattelan, que não teve formação em artes e começou por ser marceneiro, atesta quão inúteis são os saberes artísticos tradicionais no mundo de hoje. Cattelan não precisa de saber pintar ou esculpir, uma vez que toda a sua obra é conceptual, mas possui uma tremenda desfaçatez e um notável talento para causar estardalhaço e promover-se – Jonathan Binstock, curador da Corcoran Gallery, em Washington, descreveu-o como um “smartass” (pode ser traduzido como “espertalhaço”, “finório” ou “passarão”, ainda que estas soluções não traduzam a insolência inerente à palavra inglesa).

Cattelan tem construído a sua carreira a partir de ideias pueris e/ou provocatórias: quando, em 1993, foi seleccionado para estar presente na Bienal de Veneza, limitou-se a alugar o espaço que lhe fora reservado a uma agência de publicidade, que lá colocou um anúncio a perfumes; em 1999 gerou ondas de choque com “La nona ora” (1999), uma representação realista (em resina de polyester) do papa João Paulo II derrubado por um meteorito; em 2016 apresentou “America”, uma sanita (funcional) em ouro maciço de 18 quilates.

“La nona ora” (1999), por Maurizio Cattelan

“Comedian”, que conseguiu o feito de ser a obra de arte mais falada de 2019, foi apresentada em Dezembro na Art Basel de Miami Beach e consiste numa banana (verdadeira, não uma réplica) fixada numa parede com fita-cola e acompanhada por um certificado de autenticidade, “obra” cujo vazio e incomunicação permitem as mais variadas interpretações: será uma crítica áspera à agro-indústria e à monocultura? Uma alusão às “repúblicas das bananas”, forçadas à especialização num único produto agrícola e subordinadas aos interesses das grandes companhias bananeiras e do imperialismo americano? Uma reprovação mais genérica da globalização e do neo-colonialismo? Uma alusão ao uso de cascas de banana como adereço na comédia clássica? Ou antes uma denúncia do logro da arte contemporânea, mostrando que o mais banal objecto pode ser arte, desde que exibido na parede de uma galeria?

Ainda na mostra de Miami Beach e pouco depois de “Comedian” ter sido vendida por 120.000 dólares, David Datuna, um artista plástico americano de origem georgiana, parece ter “interpretado” a banana de forma literal e comeu-a (obviamente sem autorização); mas como no mundo da arte contemporânea tudo requer reflexões ponderosas e meta-discursos pedantes, Datuna classificou o seu acto como uma “intervenção artística”, que baptizou como “Artista Esfomeado” e elogiou no seu gesto o facto de ter tornado evidente que “aquilo que percebemos como materialismo não é mais do que condicionamento social. Qualquer interacção significativa com um objecto pode convertê-lo em arte. Eu sou um artista esfomeado e estou ávido por novas interacções”.

A galeria Perrotin, que representava Cattelan na Art Basel, não teve grande reacção: limitou-se a substituir a banana comida por Datuna – na verdade, a galeria “produziu” três versões idênticas de “Comedian”, uma das quais foi vendida por 150.000 dólares (diferença que, certamente, não é atribuível ao emprego de uma banana “premium”). A galeria justificou a substituição da banana com o argumento de o valor da peça estar na ideia, não na banana propriamente dita – o que é obviamente falso, já que não só a ideia é rudimentar e banal como, se um cidadão anónimo aplicar o conceito e colar uma banana numa parede com fita cola, não encontrará ninguém disposto a pagar por ela 120.000 dólares, mesmo que conseguisse provar ter concebido a “obra” antes de Cattelan o ter feito. Na verdade, a “ideia” no fulcro de “Comedian” nem sequer pode reivindicar originalidade: poucas semanas antes, em Paris, na Feira Internacional de Arte Contemporânea, o “artista” americano Meth Fountain tinha exposto um croissant meio comido fixado na parede com fita-cola. A questão que se levanta – mas que o meio artístico silencia – é “como pode uma ideia tão primária e infantil ser alvo de uma reivindicação de autoria?”

“Comedian”, inserida em “O juízo final”, exposição individual de Maurizio Cattelan no Grande Salão do UCCA, Pequim, Novembro de 2021

O valor não está na banana nem no conceito, está no mecanismo de certificação, legitimação e fixação de preços operado por um conluio elitista de galeristas, curadores, coleccionadores, artistas consagrados, críticos e especialistas. É por isso que os artistas “emergentes” são capazes de matar para serem seleccionados para estarem presentes nas galerias de prestígio, na Art Basel, na Documenta de Kassel ou na Bienal de Veneza – sabem que uma vez “homologados” por estas instâncias, tudo lhes será permitido e tudo o que toquem se transformará em arte. Talvez isto ajude a explicar a ferocidade da polémica em torno da selecção dos representantes portugueses na edição de 2022 da Bienal de Veneza (um evento que Sanguinetti rotula de “nauseabundo e mortificante”).

O Sr. Silva e a família vão ao museu

A “recepção” da arte pelo público não requer deste qualquer preparação, empenho, análise ou coerência: “Tal como no Facebook, mesmo perante um artefacto artístico, o público pode dizer apenas ‘gosto’ […] ‘I like’ significa ‘desisto’” (Sanguinetti), isto é, “desisto de me informar, de ponderar e de emitir um juízo fundamentado”. O facto de hoje tanta gente ter opinião sobre tudo e estar ávida de a dar a conhecer ao mundo, quase sempre em tom veemente e definitivo, não é sinal de maior conhecimento e espírito analítico, mas da institucionalização pelas redes (ditas) sociais do “like” como meio de conferir poder às massas. Os milhares de milhões de juízes anónimos da hiper-democrática Internet não precisam de qualquer habilitação, treino ou reflexão, estão automaticamente habilitados a proferir a sua sentença, seja qual for o caso e poucos segundos depois de com ele terem sido confrontados pela primeira vez. O império do “like” ou “dislike”, sem necessidade de maior elaboração, tem a vantagem de poupar o juiz ao risco de dizer algo que “possa evidenciar a [sua] ignorância e a [sua] fraca instrução” (Echaurren).

É certo que quando o público se pronuncia sobre música e literatura também não costuma ir mais longe do que o “gostei/não gostei”, mas o “gosto” do público nas artes plásticas enferma de uma particular ligeireza: é muito fácil “aderir” a uma escultura de Jeff Koons ou de Joana Vasconcelos, pois apenas requer ao “juiz” um olhar de relance que dura escassos segundos. Já escutar um concerto de Bartók ou ler um romance de António Lobo Antunes exige muito mais tempo e empenhamento, e até preparação; é por isso que o “gosto” das massas é tão lesto a acolher as mais “vanguardistas” propostas das artes plásticas contemporâneas, mas mantém-se firmemente agarrado às convenções oitocentistas no que respeita à música “erudita” e à literatura. “Acho piada” é um comentário aprovador que poderá ser emitido displicentemente pelo cidadão comum perante a “Colher de jardineiro” de Claes Oldenburg, mas dificilmente ele dirá o mesmo da Turangalîla-Symphonie de Olivier Messiaen ou da Paixão segundo São Lucas de Penderecki, na hipótese improvável de ter paciência para as escutar na íntegra.

“Colher de jardineiro (Plantoir)” (2001), por Claes Oldenburg, Parque de Serralves, Porto

Em 1925, perante a rejeição da vanguarda das artes plásticas pela esmagadora maioria do público e pelas facções conservadoras da crítica, José Ortega y Gasset redigiu o ensaio La deshumanización del arte, onde analisava as razões para esta impopularidade, que, a seu ver, residia na aspiração dos artistas do seu tempo em ir para lá do humano, o que os levou a criar uma nova linguagem e a cortar todos os vínculos com a realidade quotidiana e com as tradições artísticas do passado, vistas como caducas e esgotadas. Tal como acontecia pela mesma altura na música erudita, esta vanguarda deixou de dirigir-se às pessoas comuns e passou a ter como destinatário exclusivo os outros artistas e os críticos, que eram os únicos dotados dos conhecimentos e códigos capazes de interpretar as novas obras – Ortega y Gasset vai ao ponto de identificar nestas vanguardas não só um alheamento em relação ao humano, como uma repugnância pelo que é humano.

Ora, desde 1925, as artes plásticas têm continuado a trilhar esta senda de progressiva desumanização e distanciamento (recorde-se a célebre proclamação de Andy Warhol: “As máquinas têm menos problemas. Gostaria de ser uma máquina, tu não?”), mas, numa inesperada reviravolta, desfrutam hoje do apreço e admiração das massas, não porque estas tenham levado a cabo o árduo labor de se instruírem nos arcanos cada vez mais abstrusos da arte contemporânea, mas porque a sua adesão estética é estritamente superficial e não é mais do que um reconhecimento do poder soberano do mercado: o “Rabbit” de Jeff Koons (um coelho em aço inox, com um metro de altura) pode parecer um bricabraque de futurismo-camp, mas, uma vez que foi vendido por 91 milhões de dólares, merece necessariamente o respeito do grande público.

Uma das três versões (idênticas) de “Rabbit” (1986), por Jeff Koons. A versão vendida em 2019 por 91 milhões de dólares (um valor recorde para uma obra de um artista vivo) foi adquirida por Robert Mnuchin, um conhecido marchand e ex-sócio da Goldman Sachs – apurou-se depois que Mnuchin fizera de testa-de-ferro e que o verdadeiro comprador fora Steven A. Cohen, um bilionário que fez fortuna a investir em “hedge funds”

O público da arte contemporânea, escreve Sanguinetti, “é obediente e respeitador, deixa-se insultar e ridicularizar sem reagir”, o que se explica em parte por não dominar os códigos estéticos e não ser capaz de enquadrar as obras que vê no continuum da História da Arte, e, ao mesmo tempo, não querer passar por tolo ou desinformado. Como assimilou que a definição da arte contemporânea é extraordinariamente lata e gosta de dar ideia de estar à la page, está pronto para aceitar como “arte” tudo o que lhe seja apresentado no contexto de um museu, de uma galeria ou de uma “mostra”, sem considerar a possibilidade de o artista ou o curador estarem a divertir-se à sua custa. E esta aceitação será tanto mais completa quanto mais elevado for o preço atribuído à obra.

“America” (2016), por Maurizio Cattelan

As 100.000 pessoas que aguardaram pacientemente em fila no Museu Guggenheim de Nova Iorque para usar, à vez e sob o olhar atento de um segurança, “America”, a sanita de ouro de Maurizio Cattelan, que ensinamentos retiraram da experiência e que “interpretação” fizeram da “obra”?

Tê-la-ão visto como uma mensagem igualitária, lembrando que mesmo os ricos e poderoso estão sujeitos às mesmas leis biológicas que os comuns mortais? Como uma “vanitas” do nosso tempo, uma chamada de atenção para o facto de todas as glórias e luxos mundanos não valerem mais do que esterco? Será uma censura ao estilo de vida dos obscenamente ricos? Um comentário sarcástico ao “American way of life”? Ou um prenúncio da América de Donald Trump, que seria eleito presidente no final desse ano e em cuja pirosa e pretensiosa mansão de Mar-a-Lago a sanita de ouro assentaria às mil maravilhas? Ou será antes um comentário sarcástico ao próprio universo da arte contemporânea, que começou como uma singela piada em 1917, quando Marcel Duchamp baptizou um urinol de cerâmica como “Fonte”, e que, decorrido um século, se converteu num negócio florescente, permitindo que um artista se dê ao capricho de criar uma retrete de ouro maciço pesando 103 Kg.

“Fonte” (1917), por Marcel Duchamp

A maior parte dos 100.000 que sentaram as nádegas em “America” não terá, muito provavelmente, pensado em nada disto, e não terá retirado da experiência mais proveito espiritual do que costuma retirar de uma visita a um parque de diversões ou a uma loja IKEA.

Interlúdio escatológico

A sanita de ouro de Maurizio Cattelan insere-se na obsessão da arte contemporânea com matérias escatológicas, que, por sua vez, radica na tendência daquela para provocar escândalos superficiais e pueris, que são sempre garantia de ampla cobertura mediática e polémicas inconsequentes.

Entre os exemplos mais conhecidos da fixação da arte contemporânea nos excrementos está “Piss Christ” (1987), uma fotografia do americano Andres Serrano (n.1950) que mostra um crucifixo imerso numa tina cheia de urina do próprio autor; aparentemente, urina anónima não teria as qualidades estéticas requeridas para o efeito, mas é impossível não reparar que Serrano adoptou critério diferente em “Blood cross” (1985), uma foto de uma volumosa cruz de plexiglass atestada de sangue – neste caso, em vez de recorrer ao seu próprio sangue, usou sangue de vaca.

“Piss Christ”, de Andres Serrano

O britânico Chris Ofili (n.1968), vencedor do prestigiado Turner Prize em 2003, tem como “imagem de marca” o uso de excrementos de elefante na sua pintura, o que causou celeuma quando não se coibiu de usar as ditas fezes no quadro “The Holy Virgin Mary” (1996), que recorre também a colagens de imagens pornográficas (mais precisamente, vaginas, apresentadas de forma a que, de longe, parecem borboletas). A polémica tem perseguido “The Holy Virgin Mary” em todos os locais onde foi exibida e, em 1999, quando foi exposta no Brooklyn Museum, o então mayor de Nova Iorque, Rudy Giuliani, interveio pessoalmente, pressionando o museu para retirar a obra, brandindo a ameaça de lhe cortar o financiamento municipal.

Estas polémicas só beneficiam os artistas, uma vez que as tentativas de censura tendem a ser repelidas, em nome da liberdade de expressão, pelos tribunais (e justamente, uma vez que não cabe a estes julgar o mau gosto, a torpeza e a estupidez) e a cotação das obras é incrementada pelo alarido no espaço público – e foi assim que, em 2015, a Christie’s vendeu a olorosa madona de Ofili por 4.6 milhões de dólares.

“The Holy Virgin Mary”, de Chris Ofili

Em 1999, ano em que foi distinguida com o Turner Prize, a britânica Tracey Emin (n.1963) apresentou na Tate Gallery, em Londres, a instalação “My bed”, uma cama desfeita rodeada de um pequeno caos de objectos pessoais, roupa e detritos. A sordidez do cenário era realçada pela presença de manchas nos lençóis e pela inclusão de preservativos e cuecas com marcas de menstruação. A inspiração para esta obra surgiu após a artista, a braços com uma crise depressiva, ter passado quatro dias sem sair da cama, durante os quais apenas ingeriu bebidas alcoólicas – aliás, Emin declarou que a cama tinha sido exposta exactamente no estado em que se encontrava no final desses quatro dias (Emin sabe que a “genuinidade” e a “honestidade” são valores muito prezados pela crítica de arte do nosso tempo).

“My bed”, de Tracey Emin

Em 2018, o colectivo austríaco Gelatin (Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither e Tobias Urban) apresentou no Museu Boijmans van Beuningen, em Roterdão (com o apoio de algumas das mais conceituadas galerias, como a Perrotin e a Massimo De Carlo), a obra “Vorm – Fellows – Atittude”, quatro “esculturas” monumentais que simulam, com detalhe realista, bostas, tendo os autores o cuidado de esclarecer que “a merda que apresentamos é uma matéria escultural, não uma anedota”. O manifesto, em tom provocatório e chocarreiro, que acompanhava a exposição reclamava que “esta é uma exposição para todos os que pensam que a arte contemporânea é uma merda”.

Dois membros do colectivo Gelatin e uma das suas “criações”

Outros exemplos de obras escatológicas do nosso tempo – ainda que longe de terem o prestígio de “Piss Christ” ou “My bed” – são os quadros pintados com excreções corporais de produção própria por Martin von Ostrowski (excrementos e sémen) e por Lani Beloso (sangue menstrual). Podem somar-se a estas obras as séries “Anal targets” e “Enema paintings”, de Keith Bowadee, “pintados” através da original técnica do “esguicho rectal”, que consiste em administrar clisteres de tinta (não-tóxica) que é depois excretada pelo ânus sobre a tela; a crítica elogiou o carácter “adequadamente caótico e espontâneo” das obras produzidas mediante esta técnica, que pode ser vista como uma variante anal da “action painting” de Jackson Pollock.

Como precursora desta corrente escatológica, pode apontar-se, além da já mencionada “Fonte” de Duchamp, a afamada “Merda d’artista” (1961), do italiano Piero Manzoni. Nesta série de 90 latas, o rótulo, em italiano, inglês, francês e alemão, declara que cada lata contém 30 gramas de fezes do signatário da obra, produzidas e embaladas em Maio de 1961. Manzoni justificou assim a sua abordagem, digamos, estética: “se os coleccionadores quiserem algo íntimo, um vínculo realmente pessoal com o artista, a resposta é a merda do próprio artista”. Os rótulos são omissos quanto ao prazo de validade, mas os coleccionadores dão mostras de crer que o produto melhorará com o tempo, pois as latas têm vindo a ser arrematados por valores crescentes: em 1961, Manzoni fixara o preço em 37 dólares (c.370 dólares a valores actuais), o valor equivalente, à data, a 30 gramas de ouro (note-se a obsessão reiterada de nivelar excrementos e ouro), mas em 2016, uma foi lata vendida num leilão em Milão por 275.000 euros.

Uma das 90 latas da série “Merda d’artista”, de Piero Manzoni

Sem surpresa, o omnipresente e versátil Andy Warhol foi também pioneiro na arte escatológica, em 1962, através da série “Piss paintings”, obtidas ao urinar sobre telas com um revestimento especial. Em 1977-78, Warhol, utilizou uma variante desta abordagem na série “Oxidation”, desta feita recorrendo a uma tela coberta com uma pasta à base de cobre e aguardando que a oxidação do metal pela urina criasse padrões coloridos aleatórios. Pela mesma altura, produziu também a série “Cum paintings”, instruindo os seus assistentes a ejacular sobre uma tela preparada, uma delegação de tarefas previsível, já que Warhol sempre investiu o mínimo esforço possível (físico ou emocional) nas suas simplórias criações artísticas e – como testemunhou Gerard Malanga – só se preocupava em “colher o proveito financeiro”.

Um dos quadros da série “Oxidation”, vendido em 2008, pela Christie’s, a um coleccionador privado por 1.9 milhões de dólares

Vazio, venalidade, ganância, prosápia, hipocrisia, impostura, branding, marketing, especulação, “espírito de rebanho”, narcisismo, exibicionismo, puerilidade e obsessão com excreções corporais: eis as linhas mestras, ao longo das sete últimas décadas, da arte contemporânea, ou, pelo menos, daquela que domina as grandes mostras internacionais, que é distinguida pelo Turner Prize e pela Bienal de Veneza e que é disputada por coleccionadores e vendida por preços astronómicos nos leilões.

Onde estão os artistas insubordinados?

Apesar deste cenário desconsolador, Sanguinetti conclui o seu texto em tom esperançoso e combativo, ressalvando que no mundo da arte contemporânea existem excepções, “artistas insubordinados […] que são completamente ignorados pelo sistema da arte, porque ultrapassam os limites da tolerância socialmente estabelecidos”, e apelando à criação de “um novo conceito de arte […] intimamente associado à vida das pessoas” e que saia “dos recintos em que se deixou confinar” – como se o rumo da arte contemporânea não se tivesse pautado, desde os seus primórdios, pelo distanciamento em relação à vida das pessoas (mesmo quando finge ter “preocupações sociais”) e pela busca de “bolhas” onde pudesse confinar-se e isolar-se.

Assim sendo, não há indícios de que a revolução almejada por Sanguinetti possa estar a fermentar. Se é verdade que, durante séculos, houve (e continua a haver) artistas insubordinados que enfrentaram a incompreensão e a reprovação para dilatar as fronteiras da arte (ver capítulo “Na arte há lugar para bananas podres?”, em Há lugar para a “antiga ordem do mundo” de Roger Scruton?), há que reconhecer que, em qualquer época, a maioria dos artistas possuem mundividências e aspirações tão burguesas e triviais quanto as do cidadão médio e a arte é para eles menos uma vocação e uma pulsão irreprimível do que um modo de ganhar a vida e conquistar prestígio, pelo que muitos não hesitariam em assinar um pacto faustiano em que renunciassem para sempre a criar, em troca da fortuna e aclamação pública associadas a uma carreira de sucesso (ver capítulo “A criação artística como tormento”, em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?). No nosso tempo, em que a arte está completamente subjugada às leis do mercado e o caminho para o reconhecimento é rigorosamente controlado pela elite de galeristas, coleccionadores, críticos, curadores, programadores culturais, directores de museus e leiloeiras, a pressão para os artistas serem dóceis e acomodados é ainda mais forte.

E uma vez que a maior parte dos diplomados que as escolas artísticas produzem às chusmas não estão animados por uma “missão de verdade”, nem pela lúcida consciência de que “onde está o seu olho não está outro” (José Ortega y Gasset), nem sequer farão qualquer sacrifício ou renúncia ao conformarem-se às vogas artísticas e intelectuais – a sua visão do mundo é absolutamente banal, as suas convicções são diáfanas, espúrias e volúveis, o seu credo estético é infinitamente maleável e a sua arte será aquilo que o mercado pedir a cada momento.

O vencedor do Turner Prize de 2005 foi Simon Starling, com “Shedboatshed (Mobile arcitecture n.º 2)”. O prémio não distingiu exactamente esta cabana de madeira, mas o “acto performativo” desempenhado por Starling: converter uma cabana abandonada que encontrou nas margens do Reno num barco, descer o rio com este, acostar 8 Km a jusante e reconverter o barco na cabana original

O futuro da arte (é um quadradinho cinzento)

Confirmando este lúgubre estado de coisas, a arte contemporânea acaba de saltar para um novo patamar de logro, com a popularização da “arte NFT”, ou seja, “arte digital” associada a NFTs (“non-fungible tokens” ou “activos não-fungíveis”; ver capítulo “A ascensão do capitalismo de casino” em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?). Se na arte contemporânea “convencional” o conceito suplantara a sua concretização física, nos NFTs “artísticos” não só a desmaterialização da arte se tornou completa, como já nem sequer o conceito importa:

1) A “obra” é um aglomerado etéreo de pixels, que, amiúde, compõem figuras grosseiras que evocam o grafismo rudimentar dos jogos de computador da década de 1980 e só tem existência transitória num écran.

2) Todo o seu valor está no código digital registado numa “blockchain” que certifica a “autenticidade” da “obra” e identifica o seu actual proprietário (um pouco como se a etiqueta com o preço do quadro se tornasse infinitamente mais importante do que o quadro); ou seja, qualquer um pode guardar no seu computador ou smartphone uma “obra” de arte digital rigorosamente igual (pixel por pixel) à do proprietário da obra, mas só este possui o certificado.

“Cryptopunk #5822”, por autor anónimo. Foi transaccionada em 2022 por 24 milhões de dólares, o que a coloca no 4.º lugar das mais valiosas “obras” de arte associadas a NFTs

Os NFTs não são mencionados por Sanguinetti, talvez por estes ainda não serem relevantes comercialmente quando redigiu o seu texto. Em 2020, o volume total de transacções de NFTs (nem todos classificáveis como “arte digital”, já que um NFT pode ter associado todo o tipo de ficheiros digitais) foi de 82 milhões de dólares, mas, no ano seguinte, os mais respeitáveis museus, galerias e leiloeiras de arte (nomeadamente as todas-poderosas Sotheby’s e Christie’s) descortinaram as potencialidades do meio para chegar a um novo tipo de clientes e passaram a negociar nesse ramo e a estabelecer parcerias com “artistas digitais”, contribuindo para que as transacções de NFTs totalizassem, em 2021, 17.000 milhões de dólares. Num ápice, a arte digital associada a NFTs passou de bizarria do universo “nerd” a coqueluche do mercado de arte, com algumas “obras” a atingir valores estratosféricos – a mais cara até à data foi “Everydays: The first 5000 days”, criada por Beeple (pseudónimo artístico de Mike Winkelmann) e vendida em 2021 pela Christie’s por 69 milhões de dólares (a bem do rigor, não foi a “obra” que foi vendida, mas o seu certificado NFT).

“Everydays: The first 5000 days”, por Beeple

Em 2.º lugar no ranking surge “Clock”, de Pak (um activo investidor no ramo das cripto-moedas, antes conhecido como Murat Pak), vendida em 2022 por 53 milhões de dólares. Pak, que é o “artista NFT” de maior sucesso, com um total de obras vendidas que ascende a 358 milhões de dólares, é também o “autor” de “The pixel”, que consiste num único pixel cinzento e foi vendido em 2021 num leilão da Sotheby’s por 1.36 milhões de dólares.

“The pixel” pode ser visto como equivalente visual da peça “4’33”, que John Cage “compôs” em 1952 e que consiste em quatro minutos e 33 segundos de silêncio; ainda assim, “4’33” pode assumir diversas formas, uma vez que numa sala de concertos nunca existe silêncio absoluto e cada execução terá a sua própria sequência de tosses, farfalhos, murmúrios, resfôlegos, roçagares e rangidos (quiçá chilreios de aves, se a performance for ao ar livre), enquanto “The pixel” é absolutamente indistinguível de triliões de outros pixels com a mesma tonalidade de cinzento. “The pixel” foi alvo de hora e meia de licitação renhida e acabou por ir parar (metaforicamente) às mãos de Eric Young, um coleccionador de arte digital que confessou que a obra “ocupou uma parte do meu espírito nos últimos dias” – e, com efeito, é plausível que uma parte considerável do espírito de quem está disposto a pagar fortunas por um NFT possa ser preenchido por um único pixel cinzento. Young, deslumbrado com a audácia do seu gesto, lançou ainda estas pertinentes questões: “Como irá a História recordar este momento? Como será esta peça lembrada? Como serei eu lembrado?”. A resposta à última pergunta é fácil: como um tolo emproado.

“The pixel”, por Pak

A quem veja nos valores pagos pela “arte NFT” um sinal da insanidade do nosso tempo, resta o consolo de imaginar que estas transacções etéreas foram pagas com dinheiro etéreo, mais especificamente com uma daquelas cripto-moedas que se desvalorizaram de 100 dólares para 10 cêntimos em poucas semanas. Na verdade, em Maio de 2022, quase ao mesmo tempo que estoirava a bolha das cripto-moedas, também o mercado de NFTs sofreu uma violenta contracção, talvez por parte dos investidores se terem dado (finalmente) conta de que ele era, como o mercado das cripto-moedas, mais um esquema de Ponzi, sustentado apenas pela entrada de dinheiro de novos investidores e pela crença colectiva numa perpétua subida das cotações.

Independentemente da evolução futura do mercado de NFTs, o hype gerado em torno deles é uma prova adicional de que a arte contemporânea tem pouco a ver com arte e é, cada vez mais, um ramo pedante e histriónico do capitalismo de casino, cujos protagonistas, em vez de envergarem o “uniforme” azul dos banqueiros de investimento e dos corretores da bolsa, se vestem de negro do pescoço aos pés.