Índice

Índice

A lista que se segue serve para decidir se concorda com as escolhas; ofender, mesmo que à distância, os bandidos que se esqueceram daquele discos que quem nos lê tanto gostou; descobrir gravações e artistas aos quais não deu atenção porque a vida foi acontecendo; ou guardar para ler mais tarde porque está demasiado ocupado com as suas coisas. Qualquer uma destas opções é válida, tal como é válida cada uma das escolhas que se seguem. Entre jornalistas e colaboradores habituais do Observador na escrita sobre música, os favoritos respeitam os gostos de cada um. E há poucas coisas melhores no final de cada ano do que discutir gostos.

Ana Markl

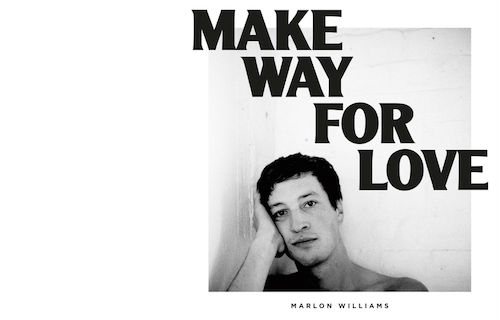

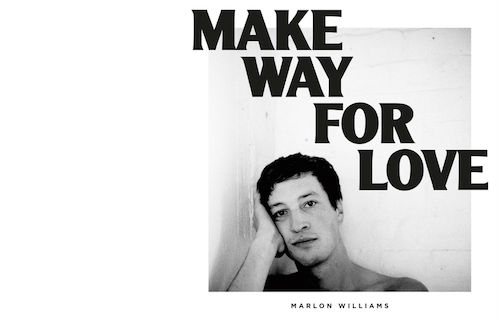

Marlon Williams, “Make Way For Love” (Dead Oceans)

Sabemos que estamos velhos quando já não há jogadores de futebol a jogar com a nossa idade ou quando um jovem de 27 anos compõe e canta com a sapiência de Marlon Williams. Neste disco, ele assume o crooner que há em si e o resto é pele de galinha.

Cat Power, “Wanderer” (Domino)

Seis anos depois de Sun, e com a epifania da maternidade pelo meio, Chan Marshall já não quer saber. E isso traduz-se no doce esbardalhanço emocional que é Wanderer, um disco composto com o coração e sem vergonha de admitir que já se foi muito feliz a cantar Rihanna nos karaokes desta vida.

Father John Misty, “God’s Favorite Costumer” (Sub Pop)

Há um disco de Tony Carreira chamado O Mesmo de Sempre. Na altura, pensei: outra vez arroz? Mas há coisas que não queremos que mudem: arroz de tomate, por exemplo, é uma delas. E Father John Misty é outra. Por mais que seja um grande fingidor da música pop, continua a convencer-me de que chega a sentir que é dor a dor que deveras sente.

Low, “Double Negative” (Sub Pop)

Por mais que o som dos Low dê voltas, lá nos cruzamos em diversas alturas da vida e continua a fazer sentido. Double Negative deve ser ouvido bem pertinho dos tímpanos, para que se sinta a doçura por entre o ruído e vice-versa. É um disco que abraça, arranha e exige que se dediquem a ele.

Joana Espadinha, “O Material Tem Sempre Razão” (Valentim de Carvalho)

Aquilo que num cliché do jornalismo musical se resumiria a uma “pérola pop” tem por detrás o conhecimento musical do compositor Benjamim e a sensibilidade jazzística de Joana Espadinha. É preciso densidade para se fazer um disco tão inteligentemente leve.

[as escolhas de Ana Markl:]

André Almeida Santos

Tirzah, “Devotion” (Domino)

Cinco anos após a sua estreia em nome próprio com o 12” “I’m Not Dancing”, Tirzah encontrou finalmente as canções – e os temas – para um álbum. Aliada com a sua amiga de longa data, Mica Levi, em Devotion a britânica versa sobre o amor e as relações com honestidade, transparência e a clarividência de quem reconhece que para se fazer soul e R&B do futuro é preciso saber onde se está no presente. Com os pés bem na terra canta canções de encher corações e que vazam os problemas do dia-a-dia. Hit atrás de hit: “Fine Again”, “Devotion”, “Gladly”, “Affection” ou “Holding On”.

Low, “Double Negative” (Sub Pop)

A valência de Double Negative está em não soar de todo a um disco de Low e soar completamente a um disco de Low. As letras, as preocupações – desta vez Alan Sparhawk tenta racionalizar o que se passa no seu país, os Estados Unidos – e a fragilidade continuam a existir nas suas canções. As emoções de mais de duas décadas de história estão lá. O corpo, esse, transformou-se. O produtor B.J. Burton (Bon Iver, James Blake) trabalhou o som dos Low através da saturação, explorando os limites até o levar à desintegração. Em Double Negative as canções morrem e renascem, num processo de dissipação cândido, natural. Esse processo conta uma história sobre a importância de não desistir, acordar para um novo dia. É raro o sol nascer tantas vezes, e tão oportunamente, num álbum pop contemporâneo.

João Pais Filipe, “João Pais Filipe” (Lovers & Lollypops)

O primeiro álbum a solo do percussionista João Pais Filipe (ativo ao longo dos anos em vários projetos, atualmente com destaque para o seu trabalho com os HHY & The Macumbas e Rafael Toral) existe entre o jazz, o techno e uma espécie de música experimental primitiva. A palavra chave é “primitiva”, os ritmos e a próprio construção de cada um dos temas (especialmente em “Kavusan”) soam a protótipos de ritmo de diferentes géneros musicais, misturados. Visceral sem ser duro, João Pais Filipe criou música de base que se autoeleva a estrutura completa: multifacetada, rica e poderosa.

Nozomu Matsumoto, “Climatotherapy” (The Death Of Rave)

A peça de dezasseis minutos do curador e artista japonês Nozomu Matsumoto evoca com eloquência a existência da ópera na música contemporânea (desde Robert Ashley a James Ferraro) com os medos de existir num presente-que-já-é-futuro hiper-realista. Tudo na peça Climatotherapy parece construído por inteligência artificial (algumas componentes nascem mesmo daí), com um compromisso de “alta definição” para encaixar na premissa futurística, limpa e não-contagiada que está por detrás do texto da peça. Ouve-se como um romance, ou um filme, Climatotherapy” é um episódio de “Black Mirror” que se vive pela experiência do som.

Mike Cooper, “Tropical Gothic” (Discrepant)

Lenda viva do blues e da folk britânica, Mike Cooper tem passado as últimas décadas a absorver paisagens e sons das viagens que faz pelo mundo e a trabalhar formas de como integrar isso na sua música. Descobriu uma forma de ligar os field recordings, os sons que vai gravando, absorvendo, às diferentes guitarras que possui e trabalhar composições ricas, que habitam entre o som e a imagem. World Music que abre os horizontes e não é condicionada pelo preconceito e expectativa. Tropical Gothic vive na riqueza de experimentar e de ser ouvido sem filtros. Um ato contínuo belíssimo.

[as escolhas de André Almeida Santos:]

Diogo Lopes

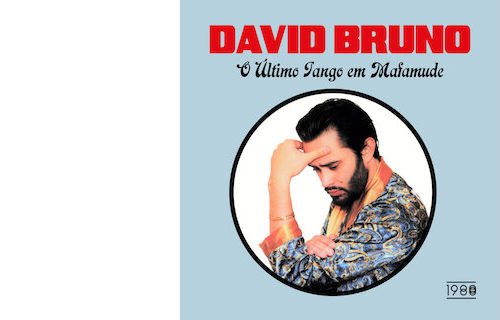

David Bruno, “Último Tango em Mafamude” (1980)

Sempre ouvi dizer que “a brincar, a brincar dizem-se muitas verdades”. Com este disco percebi que não só se dizem como também se ouvem. Por muita sátira que este trabalho a solo do produtor do Conjunto Corona possa ter, a verdade é que não deixa de ser um dos melhores discos de “beats” dos últimos tempos — taco a taco com os dos Orelha Negra e o Beats Vol 1: Amor, do inevitável Sam The Kid. Uma riqueza, portanto.

Minus & MrDolly, “Man With The Plan” (Kids Alone)

https://www.youtube.com/watch?v=FhwnKiPNVXQ

Em terra de trap e mumble rap, quem tem boom bap é rei. Sem querer fiz uma rima, mas desengane-se quem achar que vai encontrar coisas dessas no trabalho destes rapazes nortenhos. Man With The Plan é um disco de instrumentais que teria lugar em qualquer Mecca do hip-hop norte-americano e facilmente podia ser editado por uma Stone’s Throw desta vida. Soturno e chuvoso, é a banda sonora ideal para estes dias cinzentos e frios.

Khruangbin, “Con Todo El Mundo” (Night Time Stories)

O nome quase impossível de pronunciar não deve demover ninguém de ouvir este trio texano que faz uma música estranha, é verdade, mas absolutamente viciante. Depois de um disco de estreia promissor, o grupo que navega numa espécie de R&B/soul psicadélica aterra no pódio de vários dos tops desse mundo fora. É muita bom, que mais se pode dizer.

Rosalía, “El Mal Querer” (Sony)

Fenómenos são fenómenos e não há como não associar esta definição à rapariga espanhola que tem tomado o mundo de assalto. Flamenco e eletrónica “à la R&B” são duas das pitadas maiores da misturada que é o som da jovem que pôs os EUA (e não só) a cantar terrivelmente em espanhol — não há volta a dar, aquela malta não tem jeito para línguas. Enquanto a sensual “Malamente” vai tocando por todo o lado, Rosalía segue forte no seu estilo “neo-chunga” que ganha uma patine meio-indie que se nota muito, por exemplo, nos belíssimos vídeos que têm acompanhado os singles mais recentes. É bater palmas e continuar a cantar.

Cardi B, “Invasion of Privacy” (Warner)

Que se lixem os guilty pleasures. Grande parte desta escolha prende-se com a vontade de mandar dar uma curva a quem em público condena toda a pop mais mainstream, mas que no escurinho da discoteca ou na festa da empresa canta e pula como se não houvesse amanhã. Cardi B é um produto dos tempos de hoje, cheia de fait divers e coisas postiças, mas dá uma alma contagiante à sua música. Malhões que não deixam ninguém ficar parado são a sua especialidade e é impossível não sentir isso ao ouvir este coeso Invasion of Privacy.

[as escolhas de Diogo Lopes:]

Gonçalo Correia

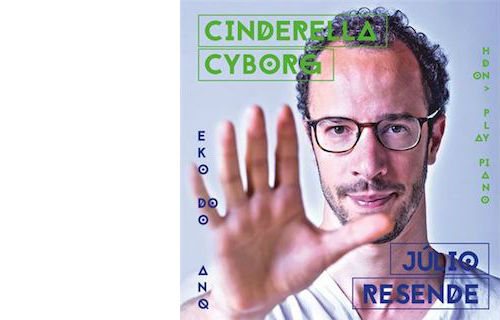

Júlio Resende, “Cinderella Cyborg” (Sony)

Só este ano a música portuguesa pariu uns 15 a 20 discos de grande gabarito para todos os gostos: do fado à eletrónica, do rock ao jazz, da canção popular melódica ao hip-hop e à música tradicional portuguesa. Não há espaço nem necessidade de os enumerar a todos, passámos boa parte do ano a chatear-vos com o assunto. Mas este disco é perfeito, tão perfeito quanto um disco pode ser. É melancólico e é efusivo, é eletrónico e humano, é da terra e da lua, tem espaço para o jazz e para a música clássica, para a harmonia pop, para um fado reinventado e para o hip-hop, para o piano magistralmente tocado por Júlio Resende e para a guitarra elétrica, bateria, contrabaixo e produção eletrónica que o abrilhantam. Vale mesmo a pena ouvi-lo e ver como soa ao vivo. Seria uma pena que o resto do mundo não tivesse o privilégio que podemos ter de o conhecer. Se a tecnologia serve para fazer coisas destas, Júlio Resende tem razão, não pode ser má, nós é que às vezes não sabemos bem o que andamos aqui a fazer.

Spiritualized, “And Nothing Hurt” (Bella Union)

Para gostar deste disco não é preciso “ser do rock”. And Nothing Hurt não requer nostalgia nem fervores escolásticos, basta ouvir a voz frágil de Jason Pierce, as lindíssimas canções que são “A Perfect Miracle” e “Here it comes (the road) let’s go”, os riffs de guitarra a meio de “I’m Your Man”, o desespero redentor de quem pede para dançar (e algo mais) para se salvar em “Let’s Dance”, o tocante abandono de “The Prize”. Que me perdoem outros bons escritores de canções como Jeff Tweedy, Ryley Walker e Van Morrison (que continua com uma vitalidade aos 73 anos que muitos de 20 e 30 não demonstram), mas no campeonato das canções mais ou menos à antiga, a Champions League este ano vai para Pierce e a sua trupe. Se é para perder dinheiro, que seja assim.

Noname, “Room 25” (No/Name)

Porque ainda é preciso coragem e segurança para uma mulher decidir ser rapper e escrever sem pudor. Porque não é fácil ter um discurso complexo e um modo novo de dizer as palavras, que primeiro estranha-se e depois entranha-se (como com aquelas pessoas que falam rápido demais), acompanhando-os com ritmos e coros soul e R&B desconcertantes. Porque “my pussy wrote a thesis on colonialism”, “in conversation with a marginal system in love with Jesus”, “they ain’t tell me how to cry, just shoot” e “radio niggas sound like they wearing adult diapers”. Porque apesar da paleta de sons dançantes de Astroworld de Travis Scott, da vulnerabilidade bem exposta por Saba em Care for Me e do maravilhoso Some Rap Songs de Earl Sweatshirt merecerem loas no hip-hop, este é, caramba, um álbum de estreia de quem veio para ficar.

Neneh Cherry, “Broken Politics” (Neneh Cherry)

Uma cantora, rapper e DJ sueca à beira dos 50 anos conhece um produtor de música eletrónica 13 anos mais novo. Sem gravar um álbum a solo há quase 20 anos (pelo meio houve bandas de jazz e trip-hop), decide regressar às suas canções com ele. Vão para um estúdio de Woodstock, gravam um primeiro disco, a coisa resulta. Deixam passar mais um tempo, voltam a estúdio, gravam o segundo. Acontece porém que este Broken Politics não é só o segundo álbum da parceria de Neneh Cherry com Four Tet, é “O” disco. Íntimo e universal, pessoal e político, bem cantado e com melodias e ritmos que desaceleram o ritmo frenético do mundo (só aqui e ali se pisca o olho, sempre bem, à dança), é um manifesto musical a reter para a posteridade. “Fallen Leaves”, “Synchronized Devotion”, “Deep Ven Thrombosis”, “Black Monday”, só pérolas. É uma peça central na (boa) tapeçaria pop feminina deste ano, que vai de Negative Capability da veterana Marianne Faithfull a El Mal Querer da jovem Rosalía, passando pelo meio por Hunter da quase quarentona Anna Calvi.

Julian Lage, “Modern Lore” (Mack Avenue Records)

Mantra para 2019: não dirás “o jazz não se renovou e é coisa do passado ” em vão. Renovou, pois. Não sou versado em jazz, de maneira alguma. Mas quem ouvir Heaven and Earth do saxofonista Kamasi Washington, Origami Harvest do trompetista Ambrose Akinmusire ou este disco (e nem vamos à Europa!) verá que até na América o jazz não se cristalizou, que há quem fuja ao cânone e aos standards e quem o misture com outras estéticas com genialidade, criando (ótimos) discos com assinatura própria. Capaz de tocar tudo, do jazz improvisado e desafiante ao cânone melódico e clássico, este rapaz de 30 anos da Califórnia tem um currículo académico invejável e tem-se fartado de tocar e gravar discos. Este é mais um, o segundo com um trio que inclui, além de Lage na guitarra elétrica, o contrabaixista Scott Colley e o baterista Kenny Wollesen. Nestas 11 composições há swing, há jazz, há ecos de blues-rock e de country e há uma adaptação maravilhosa dos primórdios do rock and roll ao presente.

[as escolhas de Gonçalo Correia:]

Isilda Sanches

[Um álbum, um EP e 3 canções. Todos portugueses. Não significa que não tenha sido um bom nas edições internacionais, é só uma questão de foco e reconhecimento da diversidade e vitalidade da produção nacional:]

Niagara, “Apologia” (álbum, Príncipe Discos)

Mais um bom ano para a Príncipe Discos, aqui representado por um dos seus discos mais desalinhados e desafiadores. Apologia é o primeiro álbum dos Niagara, trio constituído pelos irmãos Alberto e António Arruda e pela norte americana Sara Eckerson. Apesar de também estar sustentado no ritmo, o seu universo musical diverge um pouco do da maioria dos artistas da editora de Lisboa, mas a sua música, embora, mais lenta, não é menos exploratória. Apologia é rico e dinâmico, convida à viagem mental mais do que apela à pista. É música eletrónica com ADN orgânico e vida própria.

João Pais Filipe, “João Pais Filipe” (EP, Lovers & Lollypops)

João Pais Filipe domina o ritmo sob todas as suas formas e neste EP de estreia em nome próprio fornece ferramentas para abrir todas as portas da perceção. Baterista supremo e escultor sonoro (também constrói gongos e outros instrumentos de percussão), tem espalhado a sua ciência rítmica por vários quadrantes, do dub/rock experimental de HHY & The Macumbas, à música improvisada de Evan Parker ou Rafael Toral, mas neste disco transcende-se e faz-nos ascender. Um festim rítmico hipnótico que nos envolve numa espécie de celebração tribal. Um disco especial.

Sam The Kid, “Sendo Assim” (canção, TV Chelas)

STK é um dos nossos melhores liricistas e beatmakers, um verdadeiro poeta hip hop, nas palavras e nos instrumentais. “Sendo Assim” é a primeira canção que faz sozinho em mais de 10 anos, mistura auto análise e comentário à cena hip hop portuguesa, tem um tom nostálgico e comovente. Visão consciente, rimas fortes com infalíveis sibilantes, instrumental emotivo e uma das melhores expressões do ano, sumário de um mundo vivido através de teclado: “rir por extenso”. Ainda bem que Sam the Kid faz a cena sair sem pressões e sente o som sem pensar em aceitações. É essa matéria que faz os clássicos.

Filipe Sambado, “Deixem Lá” (canção, Norte Sul)

Filipe Sambado é claramente uma das figuras da música nacional de 2018, o seu carisma conseguiria atenção mesmo sem grandes canções, mas há nele génio, além de estilo e atitude. Sambado faz parte de uma nova geração de escritores de canções, pós Samuel Úria ou B Fachada, que também se inspira em cantautores como Zeca Afonso mas explora temáticas “contemporâneas”. “Deixem Lá” é pop retro, inteligente e irónica, que levanta questões de género de forma não linear: “Deixem-me lá não ser gay, eu sou só muito vaidosa”, diz ele nesta magnífica canção sobre gostar de vestir roupa de mulher.

Stereossauro, “Flor de Maracujá” (canção, Valentim de Carvalho)

O hip hop nunca foi preconceituoso nas suas fontes de inspiração e, se há arte na sua produção, ela está em conseguir unir aparentes opostos. Stereossauro faz isso neste “Flor de Maracujá”, uma canção que junta um sample de Amália, à voz de Camané, numa letra de Capicua, tudo sustentado por um instrumental de beats sujos e lentos que garante dramatismo extra aos loops de guitarra portuguesa e assobio. Se ainda acham que juntar hip hop e fado é tabu que não deve ser quebrado, preparem-se para uma experiência em que a emoção pode chegar aos vermelhos.

[as escolhas de Isilda Sanches:]

José Carlos Fernandes

Lo Moon, “Lo Moon” (Columbia)

A estreia dos angelinos Lo Moon teve um parto demorado mas compreende-se a demora, pois cada uma destas dez canções noturnas, melancólicas e trágicas é um diamante negro cujo cinzelamento requereu séria ponderação. A visão fatalista do amor veiculada por Matt Lowell está sintetizada em “Real Love”:

“Cause when it’s real, real love

You try to fix but the damage is done

Cause when it’s real, real love

You try to fix but it’s never enough”

Para guardar num cofre-forte ao lado dos clássicos A walk across the rooftops e Hats, dos The Blue Nile.

Loma, “Loma” (Sub Pop)

Outra estreia de admirável solidez e maturidade, aqui facilitadas pelo facto de os Loma resultarem da cumplicidade de elementos de duas bandas com provas dadas, os Shearwater (Jonathan Meiburg) e os Cross Record (Emily Cross e Dan Duszynski). Em Loma cada canção é uma porta para um universo sonoro diferente – Kendra Smith, Tom Waits, Can, Brian Eno, Hugo Largo –, mas sem que tal variedade comprometa a integridade do disco.

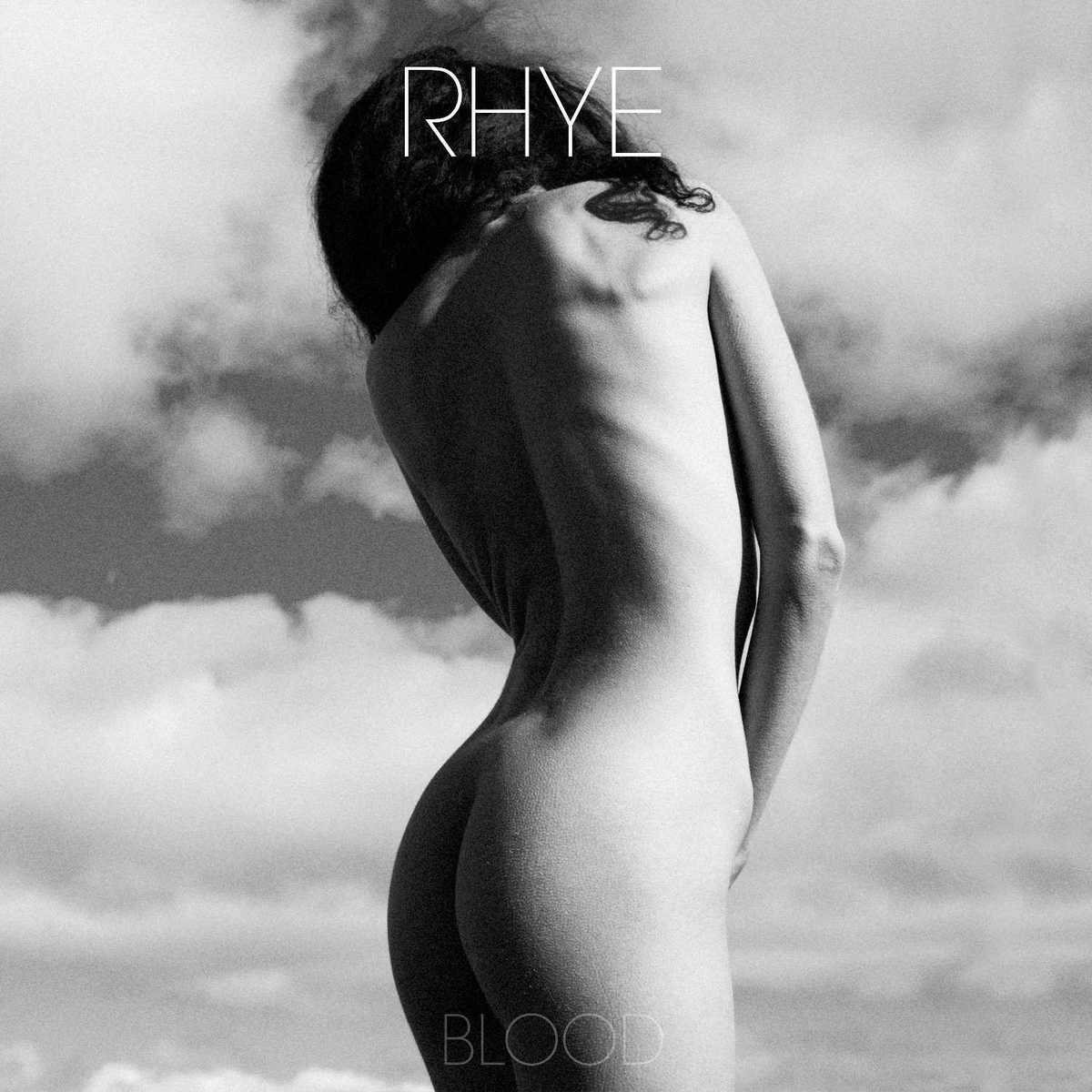

Rhye, “Blood” (Loma Vista/Caroline)

Ao segundo álbum os Rhye – agora reduzidos a Mike Milosh – infletiram para o território da synth pop sombria e envolta em neblinas malsãs, apesar de Los Angeles, onde o canadiano Milosh se radicou, ter fama de soalheira e seca. Não andam longe dos Lo Moon nem dos Cigarettes After Sex, pelo que, naturalmente, também é possível traçar um vínculo até aos The Blue Nile.

Still Corners, “Slow air” (Wrecking Light)

Entra-se em Slow Air, o quarto álbum do duo londrino Tessa Murray & Greg Hughes, e cedo se percebe que não há saída deste mundo, que estamos presos num pesadelo de estradas que não levam a lado algum, de motéis que há meses não recebem um único cliente, de ruas feitas apenas de fachadas, de salas de cinema onde só passam filmes com finais tristes. Os fãs de Mazzy Star e Julee Cruise não se importarão de ficar aqui retidos para sempre.

Rolling Blackouts Coastal Fever: Hope downs (Sub Pop)

Após dois EPs, Talk tight (2016) e The French press (2017), os australianos Rolling Blackout Coastal Fever estreiam-se na grande duração, sem alterar a orientação estética: guitarras jangly, baixo e bateria enérgicos e elásticos, um coração de negrume e ironia a pulsar sob a aparência despreocupada e jovial. Adivinha-se que passaram muitos meses a estudar aturadamente os seus conterrâneos The Go-Betweens e isso só lhes fica bem.

[as escolhas de José Carlos Fernandes:]

Luís Freitas Branco

Cardi B, “Invasion Of Privacy” (Atlantic)

Vamos ser sinceros, esta brincadeira — de pessoas com baixa autoestima que esperam os últimos dias do ano para provar finalmente uma autoridade ímpar sobre o leitor — está a perder a piada. Proponho esticar mais a corda, comprovar que não só tenho jurisdição sobre esta terra utópica da canção popular, como está tudo atestado por uma recente viagem a Nova Iorque, aquela premissa infalível: “Eu estive lá e tu não”. E tudo começou de noite, na Quincy Street, Brooklyn, a mesma rua que viu crescer Biggie, atulhada de carrinhas estacionadas, de janela aberta, a disparar pelo quarteirão a cantiga de alguém que só tinha duas opções, ser stripper ou perder, e quem diria, ganhou na vida, tem dólares e diamantes. É tudo verdade, Cardi B é o ícone popular do ano, uma heroína folk. Bem, quase tudo: “Only thing fake is the boobs”.

Kali Uchis, “Isolation” (Virgin)

Era um sonho de miúdo, estar numa plateia com putos aos berros, fazer parte de uma histeria generalizada, idealmente, como quando os Beatles aterraram em Nova Iorque, com rios de urina a escorrer entre as cadeiras. Foi quase, ali estava ela em toda a sua sensualidade, voz rouca, vestido justo, e uma plateia a reagir aos berros para cada sobe e desce de ancas, em toda a sua glória colombiana, Kali Uchis no Terminal 5, Manhattan. Está tudo errado, é verdade, um presidente que despreza metade desta gente alegre — hispânicos, asiáticos, negros, hipsters — de olhos cerrados no palco, nesta mulher aglutinadora, na bossa, r&b, naquela melodia oscilante de Kevin Parker, na soul que não estica de forma tão plástica desde Amy Winehouse. Isto anda mesmo horrível, certo, mas ouçam “After the Storm”, com o falinhas mansas Bootsy Collins, qual desgraça, somos todos heróis, a vida é bonita.

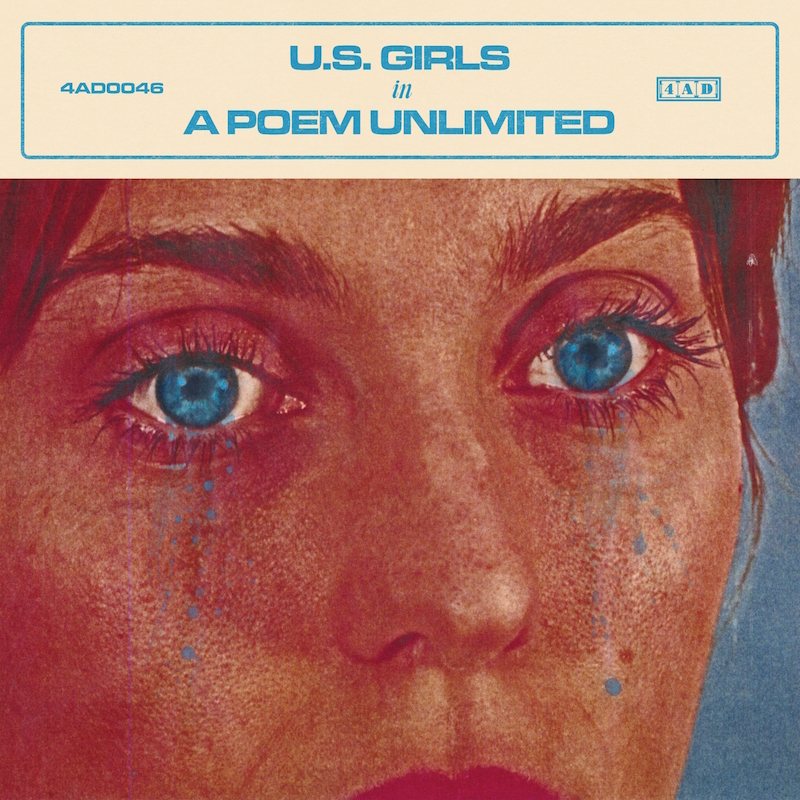

U.S. Girls, “In a Poem Unlimited” (4AD)

É antiga a tradição do protesto no Washington Square Park. No palanque estão estudantes, de punho erguido a insurgir uma pequena multidão contra Kavanaugh, recém nomeado para o Supremo Tribunal, independentemente do testemunho de Dr Ford, que acusa o magistrado de anos de assédio. Somos todos Dr Ford, dizem. Chegou a hora de ripostar, da vingança. Meghan Remy concorda, e mete a capa de U.S. Girls para declamar um poema sem fim, de mulheres que andam sozinhas, pé ante pé à espera do inevitável, que alguém lhes rasteire o caminho. Aqui a presa é o homem, tratam-se os bois pelos nomes, as acusações são amansadas pelo oscilar new wave, contas baralhadas com um tremendo fuzz, tudo afinado para testemunhar na pista de dança que, até para entrar no céu, o São Pedro pisca o olho e pede um favorzinho. Felizmente, não precisamos de obrigar, Meghan Remy vai para a rua gritar.

Joana Espadinha, “O material tem sempre razão” (Valentim de Carvalho)

Era uma vez na América, que as canções pop, alegres microcosmos da humanidade em comprimido, eram acessíveis a qualquer alma penada. Apesar do sonho americano, só em Portugal, quem diria, se encontrou em 2018 uma cantilena para combater a descrença generalizada nesta medicação popular. A receita é um convite, “Leva-me a dançar”, um cantar fantasmagórico e um gancho de piano que nos persegue como o amor, assombração que não deixa ninguém feliz. O rebuçado pop-rock é embrulhado por Benjamin, que adocica qualquer melodia contemplativa com um perverso sentido de ritmo e refrão. No escuro está Joana, a dar razão a este material, sozinha, rodeada de arranjos, sem saber que no outro lado estivemos nós, a transformar esta faísca em fogo, iluminados a dançar no escuro.

[as escolhas de Luís Freitas Branco:]

Miguel Branco

Iguanas, “Lua Cheia” (Cafetra)

Alguém ouviu outra coisa este ano? Há muito tempo que um disco português não batia tanto. A partir de maio o ano mudou. Ficámos a saber que independentemente deste mundo fatídico, do estado das coisas, do micro ao macro problema, tínhamos sempre “Lua Cheia”. E essa segurança é impagável. Ao segundo disco, o duo da Cafetra (Doce, primeiro, é de 2013), Leonardo Bindilatti e Lourenço Crespo, dá-nos amizade em indiepop com desabafos de eletrónica. É como que um almanaque de como ser companheiro, dizer parvoíces em regressos a casa, pela noite, dizer que queríamos que fosse diferente, mas que a vida é assim. E no final teremos sempre os Iguanas. E uma bela “Lua Cheia”.

Bad Gyal, “Worldwide Ángel” (Puro Records / CANADA)

Não sei se reparou, mas entretanto o reggaeton voltou. Bem, a bom dizer, regenerou-se, foi experimentar uma casaco mais moderno e apareceu diferente do provador. Alba Farelo, ou Bad Gyal, deve ter vindo à boleia num desses bolsos, para se confirmar em 2018 como uma das grandes novas agentes deste estilo. Mas mesmo aqui ela seja diferente: a espanhola mistura castelhano, inglês e catalão e o seu som é pura sensualidade – ora mais melancólica, ora mais festiva – em doses absurdas; é dancehall e reggaeton embebido em auto-tune e mini-shorts ou unhas infinitas. Worldwide Ángel é o seu disco de estreia e é sucesso garantido em qualquer festa de passagem de ano (quem esteve no seu concerto, ou terá sido uma tempestade?, no NOS Primavera Sound 2018 sabe do que ela é capaz).

Kali Uchis, “Isolation” (A Rinse / Virgin EMI)

Até 2018, Kali Uchis tinha uma mixtape e um EP praticamente desconhecidos, era “aquela rapariga que colabora regularmente com o Tyler, the Creator, sabes?”. E com tantos outros, Daniel Caesar, Leon Bridges, Snoop Dogg, Kaytranada, por aí fora. Só que 2018 foi o ano de Kali ou Kali foi o ano de 2018, não sabemos ao certo. Sabemos que a colombiana (também tem nacionalidade norte-americana) parece ter inventado uma nova ordem mundial, tem canções e sonoridades para todos os momentos, desde a vitalidade encorajadora com que apertamos os sapatos pela manhã à fila da frente da discoteca. É uma soul que se desdobra em hip-hop de paredão e r&b capaz de amar, odiar, ser gangster, capaz de ser qualquer coisa de janeiro a dezembro. É levar Kali Uchis para 2019.

Jay Rock, “Redemption” (TDE / Interscope)

O primeiro elemento a assinar pela TDE – colectivo liderado por Anthony ‘Top Dawg’ Tiffith e que conta ainda com talentos como Kendrick Lamar, Ab-Soul, Isaiah Rashad, ScHoolboy Q, SZA, entre outros – é um dos rappers mais consistentes da praça. Depois de um genial “90059” (2015), regressou em 2018 com este Redemption, um disco onde volta a demonstrar a sua capacidade de nos guiar por hinos de rap de rua, esquinas movimentadas onde se trocam olhares e sinais de luzes. Este novo capítulo surge depois de ter um acidente de mota, em 2016, onde quase morreu, e basta ouvir o que é dito (sobretudo na faixa de abertura, “The Bloodiest”), para perceber que Rock acha que o tal acidente foi um castigo divino pelo seu passado de bandido. Este disco é um pedido de desculpa. Estás desculpado.

Mick Jenkins, “Pieces of a Man” (Free Nation/Cinematic Music Group)

Embora Pieces of a Man seja apenas o seu segundo LP, Mick Jenkins não é novo nisto. As constantes mixtapes e edições de autor que foi editando desde 2012 (a última é de Fevereiro e chama-se “Or More; The Frustration”) fazem do rapper de Chicago um valor mais do que seguro. E o seu lugar é só dele, Mick Jenkins não soa a ninguém, é uma combinação de light-rap – rimas sobre instrumentais mais mornos, entre o funk e o r&b – com assuntos importantes e mesmo com abordagens mais brutas. O nome do disco é pedido emprestado ao herói de Chicago, Gil Scott-Heron, e até há dois skits que lhe são dedicados. E o conceito é lógico: todos os estilhaços que compõem Mick Jenkins em dezassete canções. O que também não é coisa pouca, bem sabemos o quão árdua é a tarefa de fazer discos grandes e incríveis. Ou seja, Drake, devias ouvir isto.

Glockenwise, “Plástico” (Valentim de Carvalho)

Por fim, Plástico. Um daqueles discos que chega em Dezembro e que podia também estar no artigo dos melhores discos de 2019, sim, porque é certo que fará carreira por esse inverno e verão que se seguem. É o primeiro trabalho em português da banda de Barcelos e é uma delícia dos nossos tempos, aquela coisa de vivermos entre estímulos intermináveis, notificações no cantinho do ecrã. E também sobre o cinismo, a onda postiça, a dúvida entre ser um tipo do quotidiano, certinho, sem grandes planos, e sair de casa confiante para tentar mudar isto. Há seguramente menos vontade psicadélica, uma pop rock mais amena, muitíssimo certeira. A certeza de que o individualismo só torna mais parecidos. E que os Glockenwise não se parecem com nada.

[as escolhas de Miguel Branco:]

Tiago Pereira

Marlon Williams, “Make Way For Love” (Dead Oceans)

Cada um sabe de si. Mas o que Marlon Williams sabe dele próprio está num disco para que todos oiçam. Repetindo: tudo o que ele sabe sobre ele próprio está neste disco, Make Way For Love, aquele álbum que quando apareceu já estava certo de que seria o melhor de 2018. Porque é o mais sincero, o mais bonito, o mais doloroso e o mais esperançado (mesmo que isso esteja escondido, na maior parte do tempo). Williams tem um talento raro: as palavras, a voz, a arte na composição, um rock’n’roller clássico e melancólico como é raro ver. Rock’n’roll e melancolia, duas das melhores palavras para fazer canções. E estas são das melhores canções de (des)amor alguma vez escritas. E as melhores em absoluto deste ano que agora acaba.

Idles, “Joy as an Act of Resistance” (Partisan)

Se o amigo Marlon, que vai no topo desta curta lista, juntava rock’n’roll domesticado com melancolia, estes ingleses Idles juntam o tal rock, mas em modo punk, com revolta. Uma revolta interior, de quem já viu o pior que a vida tem para oferecer e deu a volta, de tal maneira que a missão que assumiu — sobretudo o líder e vocalista, Joe Talbot — é a de pregar a transformação: pessoal e global. Não é um disco de clichés, de quem pede a paz no mundo só porque fica bem. É obra de quem grita até perder a voz, na companhia de uma banda que é uma locomotiva imparável. O álbum é fenomenal, ao vivo consegue superar-se e tudo isto é tão raro que merece ser louvado.

Arctic Monkeys, “Tranquility Base Hotel & Casino” (Domino)

Este é o disco dos Arctic Monkeys que parece um álbum a solo do líder da banda, Alex Turner, e que, também por isso, é um ótimo disco dos Arctic Monkeys. Turner terá chegado ao estúdio como uma série de cantigas esboçadas ao piano e terá dito algo como “então vamos fazer isto assim”. E assim foi: Tranquility Base Hotel & Casino é um conjunto de canções feitas pela mesma banda que nos habituou à distorção das guitarras, mas agora trabalharam como se tivessem acampado na Lua ou noutro sítio parecido, com a gravidade quase igual a zero. Meio crooners, meio ébrios, dados à sedução como nunca foram, totalmente empenhados em desiludir muitos fãs, encantar muitos outros e sacar uns quantos novos. Sem canções óbvias, não há uma chiclete neste álbum, mas o sacana está cheio de docinhos com açúcar que dura e dura e dura.

Filipe Sambado, “Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo” (Maternidade/Norte e Sul)

Filipe Sambado é muito mais que um gajo com um excelente nome de artista. É um tipo de bom ouvido, boa escola, com a coleção de discos certa e a vontade multidisciplinar que interessa para conseguir partir daquilo que os outros fizeram para construir uma coisa sua. É assim que a pop pula e avança, a escutar os outros e a recusar repeti-los. Tradição popular portuguesa filtrada por todas as potencialidades do século XXI, as tecnológicas, as sociais e as necessárias. Neste último grupo inclui-se uma ironia fina, que às tantas não tem nada de irónico. Filipe Sambado aponta o dedo a tudo o que é preconceito e cospe-lhes na cara com classe, muita classe. É um bailarico pop rico, muito rico mesmo. E com versos que merecem a nossa atenção, muitos deles à espera que alguém os coloque em T-shirts e tote bags.

[as escolhas de Tiago Pereira:]