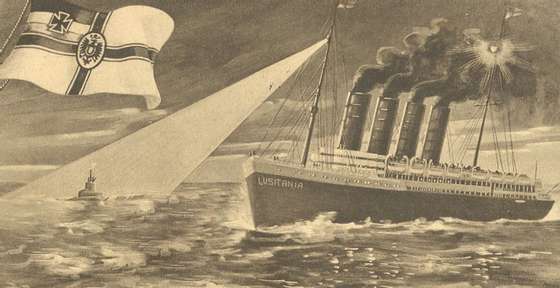

No imaginário popular, o afundamento do paquete britânico Lusitania ao largo da Irlanda pelo submarino alemão U-20, a 7 de Maio de 1915, só é superado pelo naufrágio do Titanic, em 1912, ainda que o rol de tragédias marítimas do século XX inclua eventos com mais vítimas, como é o caso do afundamento no Báltico do paquete alemão Wilhelm Gustloff por um submarino russo, em 1945, que terá causado a perda de 9.400 vidas. Mas a perda do Wilhelm Gustloff acabou por diluir-se na assombrosa voragem de destruição que em 1945 se abatera sobre o III Reich e a sua fama levou tempo a extravasar as fronteiras alemãs – Günter Grass contribui para a sua difusão, ao, após aflorar o assunto em vários romances, ter feito dele um dos temas centrais de A passo de caranguejo (Im Krebsgang), surgido em 2002. Estranhamente, o afundamento, também no Báltico e também por um submarino soviético, do Goya, um cargueiro norueguês convertido pelos alemães em transporte de tropas, a poucos dias do fim da II Guerra Mundial, que teve um saldo quase tão pesado como o do Wilhelm Gustloff – 7.000-8.000 mortos e apenas 183 sobreviventes, não logrou impor-se no imaginário da mesma forma. Talvez aguarde que um galardoado com o Prémio Nobel da Literatura se lembre dele…

Durante a II Guerra Mundial, foram vários os afundamentos de paquetes e cargueiros desarmados, levando a bordo sobretudo civis ou prisioneiros, que excederam a trágica contagem do Lusitania – 1198 mortos – mas na guerra de 1939-45 ficara estabelecido desde o início que os navios de passageiros eram alvos legítimos. A Alemanha nunca hesitou em atacar paquetes – a 2 de Setembro de 1939, poucas horas depois do início das hostilidades, um submarino alemão meteu a pique o paquete britânico Athenia, da Anchor-Donaldson Line, que levava 1103 passageiros a bordo – nem sequer mostrou complacência para com navios-hospital claramente identificados – o lugar n.º 3 das tragédias marítimas da II Guerra Mundial é ocupado pelo navio-hospital soviético Armenia que, em 1941, foi afundado pela Luftwaffe, com a perda de 7000 vidas (houve apenas oito sobreviventes).

Porém, em 1915, a guerra ainda era travada com alguma contenção (nalguns nichos, até com cavalheirismo), pelo que ainda não se tornara comum que um navio de guerra afundasse, sem aviso, um navio de passageiros de uma nação beligerante.

Um palácio flutuante

Erik Larson narra a última viagem do transatlântico, saído de Nova Iorque a 1 de Maio e com chegada prevista a Liverpool no dia 6, num registo cheio de suspense, que acompanha, em breves capítulos alternados, as rotas do Lusitania e do U-20, enquanto estes se encaminham em direcção ao fatídico ponto de encontro, a 11 milhas do farol de Kinsale, na Irlanda. Larson entrelaça habilmente na narrativa do trajecto dos dois navios informação de natureza diversa: o perfil dos comandantes – o capitão William Thomas Turner e o capitão-tenente Walther Schwieger –, uma visão de como era em 1915 a vida a bordo de um transatlântico de luxo e de um submarino, um breve historial do Lusitania – uma das glórias da Cunard Line e da marinha mercante britânica, deslocando 31.500 toneladas, com uma velocidade de cruzeiro de 25 nós e detentor da Flâmula Azul (troféu para o navio mais rápido na travessia do Atlântico).

[Interiores do Lusitania]

O aspecto humano está patente no seguimento que Larson faz de alguns passageiros e tripulantes, como o multi-milionário Alfred Vanderbilt, a arquitecta e espírita Theodate Pope, o livreiro e coleccionador de livros raros Charles Lauriat, o produtor teatral Charles Frohman ou George Kessler, o “Rei do Champanhe”; mas Larson não está interessado apenas na elite, acompanha também Leslie Morton, um rapaz de 18 anos que, com o irmão, Cliff, embarcara como aprendiz num brigue quatro anos antes e que, perante a perspectiva de uma ronceira viagem até Sydney, decidiu abortar o “estágio” e regressar a Liverpool e alistar-se para combater. Inesperadamente, nem Leslie nem Cliff tiveram de pagar bilhete, já que foram recrutados para a tripulação do Lusitania: a guerra roubara à Cunard e às restantes companhias alguns dos seus tripulantes mais válidos e experientes, obrigando estas a colmatar as vagas com pessoal pouco habilitado – “alguns deles […] nunca devem ter estado embarcados”, anotou um passageiro, comerciante de tapetes orientais, ao ver a tripulação em acção no primeiro dia de viagem. Seria algo que se revelaria fatal seis dias depois.

[Um documento precioso: embarque dos passageiros e partida do Lusitania para a sua última viagem, 1 de Maio de 1915, cais da Cunard Line, porto de Nova Iorque:]

Uma conjugação aziaga

A guerra não estava a correr para a Alemanha conforme o planeado, pelo que o governo decidiu dar pleno emprego à arma submarina: a 4 de Fevereiro de 1915, foi anunciado que os mares em torno das Ilhas Britânicas eram “zona de guerra” e que qualquer navio aliado que aí navegasse seria atacado sem aviso. A 22 de Abril, a embaixada alemã nos EUA fez publicar junto a um anúncio da viagem de regresso do Lusitania, uma advertência suplementar, fazendo notar que quem embarcasse nestes navios o fazia por sua conta e risco, o que causou moderada comoção na imprensa e entre alguns passageiros e passou despercebido ou foi ignorado por outros. Se a Cunard levou o aviso a sério, não deu mostras – talvez confiasse na imbatível velocidade do Lusitania, no facto de não existir precedente para um ataque a um navio daquela dimensão e prestígio e no destacamento de uma escolta da Marinha Real quando o navio entrasse na “zona de guerra”.

Os serviços secretos britânicos conheciam a rota do Lusitania e, graças à “Sala 40”, conheciam a missão e zona de operação do U-20. Hoje é bem conhecido o papel decisivo que os decifradores de Bletchley Park tiveram na II Guerra Mundial, ao quebrarem os códigos das comunicações alemãs, mas, na I Guerra Mundial, os britânicos detiveram uma vantagem análoga através da “Sala 40”, o departamento de cifras do Almirantado. Porém, o receio de que, ao fazerem uso da informação interceptada e decifrada, denunciassem aos alemães que os seus códigos tinham sido quebrados, levou os britânicos a fazer um uso muito limitado dessa informação.

▲ O U-20 no porto de Kiel, Fevereiro de 1914

Mesmo quando começaram a chegar relatórios de que o U-20 começara a afundar navios na rota prevista do Lusitania, o Almirantado não deu ordens para que o transatlântico alterasse a rota, deu-lhe instruções dúbias e vagas e não lhe providenciou uma escolta.

Quando, às 14h10 do dia 7, com a costa irlandesa à vista e numa altura em que muitos davam a viagem por quase terminada, o navio foi atingido por um torpedo, todos a bordo ficaram estupefactos. Ainda assim, ninguém esperava que um navio daquelas dimensões pudesse ser afundado por um único torpedo. Mas foi o que aconteceu e de forma assustadoramente rápida: bastaram 18 minutos.

Após o afundamento do Titanic, as medidas de segurança nos transatlânticos tinham sido melhoradas: havia coletes salva-vidas de último modelo para todos e os salva-vidas tinham lugar para 2605 pessoas, bem mais do que os 1265 passageiros e 694 tripulantes com que o navio zarpara de Nova Iorque. Mas ninguém se dera ao trabalho de explicar aos passageiros como vestir os coletes, nem de treinar o seu embarque nos salva-vidas. A descida dos salva-vidas foi feita de forma atabalhoada pela tripulação mal preparada (alguns dos mais experientes foram as primeiras vítimas: estavam na sala da bagagem, perto do local de impacto do torpedo, a preparar as malas e arcas dos passageiros para serem desembarcadas na manhã seguinte) e, como o navio adernou para estibordo mal foi atingido, não foi possível descer os salva-vidas de bombordo.

Para piorar tudo, o Almirantado fez voltar ao porto o cruzador Juno, que estava perto e era a embarcação que mais rapidamente poderia ter resgatado os náufragos – o Almirantado receava que o submarino estivesse à espera para afundar os navios de guerra enviados em auxílio do Lusitania. Para o Almirantado, preservar os seus preciosos navios tinha prioridade sobre socorrer náufragos. Assim se explica que, do afundamento do Lusitania, em pleno dia, à vista da costa, com boa visibilidade e mar chão, tenha havido apenas 761 sobreviventes. Entre os 1198 mortos, contavam-se 128 cidadãos americanos, o que levou o coronel Edward House, emissário pessoal do presidente Woodrow Wilson em Londres, a prognosticar: “Estaremos em guerra com a Alemanha no intervalo de um mês”.

Falhou redondamente: para tal, seriam precisos 23 meses e que a Alemanha empreendesse duas acções drásticas, uma delas assaz inepta.

As ondas de choque

Das várias atrocidades e infracções das leis da guerra cometidas pelos alemães na I Guerra Mundial, nenhuma foi tão exaustivamente explorada como o afundamento do Lusitania. É sabido que nem sempre as maiores tragédias são as que mais inflamam a imaginação das massas – tivemos recentemente uma demonstração cabal, quando, após anos de indiferença perante os milhares de refugiados do Médio Oriente e África que se afogavam na travessia do Mediterrâneo, foi uma foto do cadáver de um rapazinho vestido como se vestem os rapazinhos da Europa que desencadeou uma comoção que obrigou os governos ocidentais a fazer face ao problema.

▲ Cartaz de recrutamento inspirado na tragédia do Lusitania

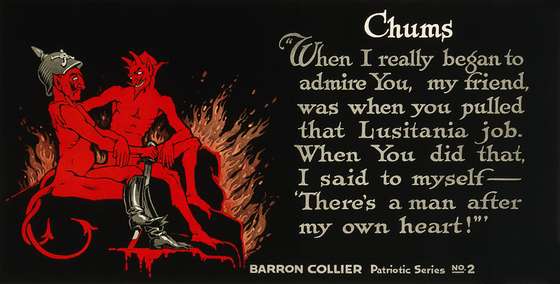

A comoção causada pelo afundamento do Lusitania varreu a imprensa mundial: um cartoon na Life mostrava um Kaiser de mãos ensanguentadas rodeado por um mar de mulheres e crianças afogadas, com a legenda “A maré sobe no oceano do crime”; na revista satírica francesa Le Rire Rouge, um presidente Wilson contempla acabrunhado o cadáver de uma mulher atirado à praia, enquanto um bando de tubarões festeja em fundo, e pensa “Não posso tomar o partido dos tubarões”; em La Baïonnette, o tripulante de um submarino alemão dispara sobre uma criança e ufana-se “Como a minha mulher e filha ficarão orgulhosas, ao saber deste meu novo feito!”.

Cartaz por Barron Collier, cerca de 1918. O Diabo diz ao Kaiser: “Quando comecei a admirá-lo, meu amigo, foi quando deu aquele golpe do Lusitania. Foi então que disse para comigo: ‘Este é dos meus!’”

Numa raríssima excepção ao tom geral da imprensa aliada, Jules Grandjouan, no Le Rire de 31 de Julho de 1915, adopta uma atitude cínica, mostrando um Tio Sam que pinta no casco de um paquete inglês os dizeres “Podem torpedear este navio, não viajam nele americanos”.

O afundamento do Lusitania surgiu em incontáveis cartazes como razão primordial para os mancebos se alistarem e para os cidadãos comprarem obrigações de guerra e, de uma forma geral, para acirrar o ódio anti-germânico. Um cartaz classificava o afundamento como “um crime pavoroso, contrário às leis internacionais e às convenções que regem as nações civilizadas” e acusava, “perante o tribunal do mundo civilizado”, “os oficiais do submarino, o Kaiser e o governo alemão […] pelo crime de homicídio premeditado e indiscriminado” e concluía, interpelando o leitor “É vosso dever tomar nas mãos a espada da justiça”, exortação que se repetiria em vários cartazes.

A imprensa britânica atribuiu a Walther Schwieger, o comandante do U-20, o epíteto de “Baby Killer”, mas a reacção na Alemanha foi de regozijo – um jornal de Berlim declarou 7 de Maio como “o dia que marcou o fim da supremacia naval inglesa nos mares” e chegou a publicar-se um postal comemorativo do afundamento.

Após os momentos iniciais de exultação, a propaganda alemã percebeu que o caso do Lusitania prejudicara seriamente a imagem da Alemanha na opinião pública mundial e tentou emendar a mão com cartoons com a usual qualidade gráfica mas de argumentação frouxa, já que a posição era pouco defensável. Um cartoon no Simplicissimus insinuava que o navio tinha sido deliberadamente carregado com mulheres e crianças, embora se encaminhasse para uma zona de alto risco; outro, no Lustige Blätter, revelava que o Lusitania tinha como propósito principal o transporte de munições provenientes dos EUA; outro ainda, no Kladderadatsch, sugeria que os britânicos deveriam fazer passar os seus couraçados por transatlânticos, ostentando no casco a advertência “Por favor não torpedear: Americanos a bordo”.

Uma medalha, da autoria de Karl Goetz, um escultor de Munique, que atribuía as culpas do afundamento ao facto de a Cunard insistir em navegar em tempo de guerra (“O negócio acima de tudo!”), teve bastante saída na Alemanha, mas foi aproveitada, com intuitos opostos, pela propaganda inglesa e acabou por ter efeitos contra-producentes na opinião pública mundial (chegou a correr o rumor de que tinha sido cunhada para condecorar a tripulação do U-20), o que levou as autoridades alemãs a recolher os exemplares ainda em circulação.

Um desastre que inspirou uma obra pioneira

Mas o mais notável artefacto de propaganda associado ao Lusitania só surgiria três anos depois, pela mão de um dos mais geniais artistas gráficos de todos os tempos: Winsor McCay (c.1867-1934). McCay era então bem conhecido como autor da BD “Little Nemo”, cuja primeira série surgiu em 1905 no New York Herald, transferindo-se, a partir de 1911, para o New York American, do magnata William Randolph Hearst. Durante a guerra, Hearst, que era ferozmente isolacionista e antipatizava com o Império Britânico, imprimiu aos seus jornais uma forte orientação em favor da neutralidade, pelo que a tragédia do Lusitania recebeu neles um tratamento suavizado ou até trocista (num irónico paradoxo, em 1898 os jornais de Hearst tinham feito tudo para empurrar os EUA para a guerra com Espanha, usando como pretexto a explosão do couraçado Maine no porto de Havana). McCay, em desacordo com a linha editorial do New York American e revoltado por ter de produzir cartoons contrários às suas convicções, decidiu fazer, por sua conta, nos tempos livres, um filme de animação que transmitisse a sua perspectiva sobre o caso Lusitania. O filme, realizado com a ajuda de dois colaboradores, custou-lhe 22 meses de trabalho e só estreou no Verão de 1918 (já os EUA estavam em guerra com a Alemanha há mais de um ano).

McCay já tinha experiência no cinema de animação, com “Little Nemo” (1911) e “Gertie the dinosaur” (1914), mas “The sinking of the Lusitania” era algo nunca visto no género, pela temática – foi o primeiro documentário em animação – pelo registo – realista – e pela duração – os seus 12 minutos faziam dele o mais longo filme de animação até à data. O mais admirável é que, tal como “Little Nemo” parece inventar a linguagem da BD partindo quase do zero, também “The sinking of the Lusitania” exibe inventividade e sofisticação inesperados, sobretudo quando se considera que o cinema de animação dava então os primeiros passos.

[“The sinking of the Lusitania” (1918), de Winsor McCay]

https://www.youtube.com/watch?v=9CPbmCYxPmA

As razões que levaram os EUA a entrar na guerra

A comoção causada pelo afundamento do Lusitania e o aproveitamento maciço e continuado que dele fez a propaganda aliada, leva a que seja frequentemente apontado como causa da entrada dos EUA na guerra. Porém, esta só se deu a 6 de Abril de 1917 e foi desencadeada por dois acontecimentos: a partir de 1 de Fevereiro de 1917, a Alemanha deu início à “guerra submarina sem restrições”, o que significava que qualquer navio de qualquer nação encontrado na “zona de guerra” seria afundado.

A 16 de Janeiro, Bernstorff, o embaixador alemão em Washington, recebeu instruções para apenas comunicar esta decisão no dia 31 de Janeiro, de forma a não permitir aos EUA margem para protestos ou negociações. Porém, a “Sala 40”, que também monitorizava as comunicações diplomáticas alemãs, interceptou a mensagem para Bernstorff e transmitiu-a ao presidente Woodrow Wilson. Mas no dia seguinte, interceptaram algo ainda mais explosivo: o secretário dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Arthur Zimmermann, enviou um telegrama ao embaixador alemão no México, Heinrich von Eckardt, dando-lhe instruções para, no caso de a “guerra submarina sem restrições” levar os EUA abandonar a neutralidade, incitar o presidente mexicano a aliar-se à Alemanha, que o ajudaria a recuperar os territórios do Texas, Novo México e Arizona. O “telegrama Zimmermann” estoirou nos jornais americanos a 1 de Março e Zimmermann, com uma ingenuidade inesperada num diplomata experiente, confirmou a sua veracidade. A opinião pública norte-americana ficou ao rubro – o afundamento de cinco navios americanos nos primeiros dias de Março, em resultado da “guerra submarina sem restrições”, foi o argumento final que fez os EUA entrar na guerra.

Teorias conspirativas

Como todas as tragédias que suscitam paixões arrebatadas nas massas, também o afundamento do Lusitania fez surgir especulações. Uma delas prende-se com a segunda explosão que se ouviu no interior do navio pouco depois do impacto do torpedo. Ao contrário do que o Almirantado britânico defendeu, não resultou de um segundo torpedo – o U-20 só disparou um – mas não foi possível apurar a sua causa. É sabido que o Lusitania transportava 170 toneladas de munições, entre as quais 4.200 caixas de munições para espingarda e 1250 projécteis de fragmentação para artilharia, mas é duvidoso que estes possam ter sido responsáveis pela segunda explosão. Outra hipótese, mencionada por Larson (mas não confirmada por outras fontes), de explicação da segunda explosão residiria em “50 barris e 94 caixas de pó de alumínio e 50 caixas de pó de bronze”, substâncias “altamente inflamáveis sob certas condições”, que viajariam nos porões do Lusitania.

Houve quem sugerisse que a estranha inércia do Almirantado em tomar medidas para proteger o Lusitania terá sido deliberada, esperando que o afundamento do navio colocasse os EUA na senda da guerra, hipótese que se torna tentadora à luz de uma carta de Winston Churchill, Primeiro Lorde do Almirantado, dirigida ao director da Bolsa de Comércio de Inglaterra, meses antes do afundamento, afirmando que era “muitíssimo importante atrair a circulação de navios neutros para as nossas costas, esperando enredar os EUA com a Alemanha […] pela nossa parte, queremos tráfego – quanto mais, melhor; e se alguém se meter em problemas, melhor ainda”.

Na altura, os aficionados das conspirações ainda não tinham a imaginação ginasticada que ganharam depois do 11 de Setembro, senão proclamariam que não tinha havido submarino alemão algum, que tudo resultara de um inside job e que a inusitada rapidez com que o navio se afundara resultara de cargas explosivas estrategicamente colocadas.

A reconstituição (publicada no New York Herald em 1915) mostra um segundo impacto de torpedo, que nunca existiu

Sabotagem

Num livro que segue meticulosamente a rota de dois navios, um saído de Nova Iorque, outro de Emden, na costa alemã do Mar do Norte, até se cruzarem ao largo da Irlanda, seria de esperar algo melhor do que o pífio mapa da página 12. Mas a supressão do índice remissivo, que tem quase 30 páginas na edição original, é um rombo ainda mais grave.

Pelo seu lado, o autor também leva um pouco longe de mais o jogo de suspense em montagem alternada e a história paralela da paixão assolapada do recém-viúvo Woodrow Wilson por Edith Bolling Galt, durante a Primavera de 1915, acaba por ser uma intromissão descabida, sem relação com o afundamento do Lusitania.

A tradução tem alguns engulhos: martela-nos repetidamente com “destruidores”, quando o tipo de navio que em inglês se designa por destroyer é, em português, designado por “contratorpedeiro” ou destroyer. Mais absurdos são os “bombeiros” que surgem a todo o momento na tripulação do Lusitania, que serão, provavelmente “fogueiros” – o inglês fireman designa duas ocupações opostas, aquele que tem por missão extinguir fogos e aquele encarregado de mantê-los acesos e cabe ao tradutor usar o discernimento para escolher entre as duas. Também não faz sentido traduzir Blue Max (Blauer Max, em alemão – assim era conhecida informalmente a prestigiada condecoração germânica “Pour le mérite”) por “máxima azul” – o “Max” vem do famoso ás Max Immelmann, que foi o primeiro aviador a recebê-la.

Há uma confusão com números que faz surgir um “navio a vapor de cerca de 2 toneladas”, que o comandante do U-20 tenta afundar disparando um torpedo que “pesava mais de 3 mil toneladas” – é de crer que três zeros tenham passado do vapor para o torpedo.

Cada novo livro publicado em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa traz à superfície mais um dos mostrengos gerados, em segredo, nas tenebrosas cavernas das academias: o contributo deste para a galeria de aberrações é o adjectivo “pambalcânico”.

Um século depois

O destroço do Lusitania jaz a 90 metros de profundidade e revela sinais de degradação avançada – as quatro chaminés que eram a imagem de marca do navio já desapareceram em resultado da corrosão. As tentativas de recuperação de materiais, concebidas na década de 1930 e em 1967, não deram em nada e em 1995 o Governo irlandês declarou o local como sítio classificado. A última sobrevivente do afundamento, Audrey Warren Lawson-Johnston, que tinha três meses de idade quando embarcou com os pais, faleceu em 2011.

Em 1915 considerava-se aceitável que os soldados tombassem em números avassaladores nas tácticas obtusas da guerra das trincheiras, mas ainda se achava chocante que se atacassem deliberadamente alvos civis. A II Guerra Mundial – e os seus dois prelúdios, a Guerra Civil de Espanha e a Guerra Sino-Japonesa – fariam as populações civis partilhar de todos os horrores da guerra. Após 1945, atacar deliberadamente alvos civis voltou a ser mal visto, mas nem por isso deixaram de multiplicar-se os “danos colaterais”. Não deixa de ser revelador que, enquanto a indignação causada pelo afundamento do Lusitania agitou a opinião pública mundial durante anos, a vertigem noticiosa dos nossos tempos tenha feito esquecer muito rapidamente o derrube, por um míssil terra-ar Buk, do Voo 17 da Malaysia Airlines, a 17 de Julho de 2014, quando sobrevoava território ucraniano.