Nós e eles, “Us V Them”, the time has come today. Não há dúvidas de que este era um dos concertos mais aguardados da edição de 2024 do MEO Kalorama e, agora consumado, será também um dos mais lembrados da história do festival. Os LCD Soundsystem estavam de regresso a Portugal, país que pisam sempre com agrado, diria algures no alinhamento um James Murphy despenteado, como se a genialidade lhe quisesse fugir pelas pontas dos cabelos hirtos.

Antes de entrarem em palco, ouviu-se “Enjoy the Silence”, o mesmo tema dos Depeche Mode que terminou a atuação dos The Postal Service, lá no outro lado do recinto. “Real Good Time Together”, de Lou Reed, arrumou as peças em palco e, a partir daí, o coletivo de Brooklyn, que revolucionou o indie-rock do início do século, mostrou ao que vinha: dar um espetáculo superlativo. Precisaram apenas de uma dúzia de canções para o fazer, canções espraiadas durante hora e meia que se revelaram munições certeiras no coração das muitas vozes que não se coibiram de cantar I can change, I can change, I can change, I can change, tentando, com isso, que Murphy e os seus caíssem de amores pelo público de Lisboa.

Houve quem se dedicasse a fazê-lo com mais entusiasmo – ou seja, a cantar e a esbracejar como se este fosse o último concerto de sempre dos LCD Soundsystem (nunca saberemos quando será) – e houve quem preferisse manter uma pose quase imóvel. Em certos momentos ficou a impressão de que a plateia poderia ter ido mais longe. Pedia-se, nesta ocasião solene, que se rasgasse todo e qualquer espartilho, como aconteceu, por exemplo, em 2016, em Paredes de Coura, mas essa aparente contenção sentida não tirou brilhantismo a uma atuação que foi, sem dúvida, gloriosa.

Como poderia ser de outra forma, quando aquilo que estava em causa era uma “Losing my edge”, quintessência da composição moderna, pincelada com Yazoo (“Don’t Go”) e Daft Punk (“Robot Rock”)? Ou quando Nancy Whang, ao pousar os dedos nos teclados para tocar a balada “New York, I Love You but You’re Bringing Me Down”, extrai uma interpretação de James Murphy dolente, completamente abandonado ao seu lado crooner e mais exposto? Venha quem vier, a glória estará sempre do lado dos LCD Soundsystem, banda que deu à música um novo léxico cheio de cruzamentos e possibilidades e que continua a ter na atitude punk de há 20 anos a matriz criativa capaz de dar à luz uma “New Body Rhumba”.

© Hugo Moreira

A atuação acabou com “All My Friends”, com imagens do público e da banda sobrepostas, aí numa fusão total e inquestionável, já depois de “Dance Yrself Clean” ou “Tribulations” fazerem tremer o chão debaixo dos pés. Acabou como devia acabar: em apoteose, entre amigos falantes de vários idiomas que encontrarão sempre em LCD Soundsystem um vocabulário comum.

Entre várias certezas, The Kills e Nation of Language

Ao início da tarde havia “poetas à solta” no palco San Miguel. Agostinho da Silva estava acima de todos os outros, pensador que “educou” Catarina Miranda e que fez dela mulher-elfa das montanhas. Eis Emmy Curl, uma “Solarpunk artist from Trás-os-Montes”, como a própria se define na sua página de Instagram, que veio com a missão de pôr a plateia do MEO Kalorama a cantar “eu só quero botar água na vinha”. Ela bem tentou puxar pelo público, “cantem à Porto”, espicaçou, e da plateia lá se soltou um “carago”. Da vindima e das podas transmontanas até à Macelada e à Senhora do Almortão da Beira Baixa, Emmy Curl esvoaçou com as suas mangas largas de abutre-do-Egipto pelas tradições celtas, judaicas e cristãs, injetando-lhes batidas bjorkianas e imaginários de Han Kang, um conto psicadélico que diz muito do que fomos e do que podemos vir a ser. Flautas, bombos, arranjos de cordas, chocalhos, a batida sempre de fundo, pulsação da terra a vibrar no nosso peito, compõem “Pastoral”, álbum último da sua discografia e que fez de Emmy Curl poeta-curandeira. Ela bem tentou trazer essa sapiência para o sequeiro da Bela Vista que, embora se fosse entusiasmado tema a tema, nunca soltou por completo as raízes que o amarrou ao chão.

Por sua vez, no Palco Lisboa, os Glockenwise revisitaram novamente as canções bem lapidadas de Gótico Português (2023). Apesar de serem obras primas, como o era a pedra nas mãos de Cutileiro, estas malhas já denotam algum desgaste. Mais de um ano de estrada em cima cansa qualquer homem, por mais besta que seja. É hora de os rapazes irem descansar para se reinventarem com nervo e elã, como eles tão bem sabem fazer. Ao mesmo tempo, Olivia Dean ia plantando girassóis com a ajuda de um teclado, sopros e uma voz achocolatada de pop-soul, cantando “I Could be a Florist”, tema do último disco Messy (2023). Mostrou-se doce perante uma plateia que foi crescendo à medida que o sol foi descendo no horizonte. Para alguns, este era o momento para sentar um pouco e observar o espaço em redor, com “Milionaire” (versão de Kelis com André 3000) a fazer de banda sonora. À luz do dia, tudo parece mais óbvio neste recinto de colinas. À noite, é quando a parca sinalética mais se faz notar. Por vezes, é preciso farejar para encontrar o destino, seja ele uma casa de banho não binária (pediam-se mais, principalmente junto ao palco principal), um posto de carregamento de pulseiras ou o recôndito palco Panorama, encaixado com beleza e minimalismo debaixo da copa das árvores, abrigo de Djs e de seres dançantes que só querem ser bacantes por um ou três dias.

O território do MEO Kalorama é vasto e estende-se para lá do pórtico. Estende-se para Chelas, o sítio de onde chegaram Vilson, ao início da tarde, e Muleca XIII e Landzs, no dia anterior; de onde veio a artista LS, responsável pelo desenho do palco Lisboa, e o coletivo de costura de Nara Miranda, que pegou nas lonas da edição de 2023 para lhes dar nova roupagem este ano. O sítio onde também há uma padaria muito peculiar que, por estes dias, vê os moradores do bairro, separados do festival por uma enorme linha de grades, aglomerarem-se para comentar o barulho que chega da vizinhança: “Porque é que não vão lá para o sitio das Jornadas ou para Monsanto onde não se passa nada?”, desabafava uma senhora, cansada de mais um dia a acordar antes das 6h da manhã para esfregar as casas de banho da metrópole. Já Samuel, de 5 anos, indiferente a grades e a queixas, cantava o refrão de” Unholy”, de Sam Smith, num karaoke improvisado entre as sandes de panado e as cervejas a €1,20, preço bem mais inclusivo do que os €4 praticados no festival.

Esvaziado o copo, voltámos para dentro do recinto, onde só entra quem tem pulseira, a tempo de ver Alison Mosshart e Jamie Hince darem o último concerto da sua digressão europeia. É na sua fórmula minimalista, a dois, que os The Kills mais se tornam dominantes: ele, com a sua pose à Lou Reed e dedos bem vincados na guitarra, rasgando as cordas sem medo de se ferir na ausência de uma palheta; ela, felina de voz arranhada e versos saídos de um sorriso de quem se está a deleitar com um alinhamento farto, feito de “Black Ballon”, “New York”, “Baby Says”, feito com amor e carinho (“Love and Tenderness”). Em boa hora os The Kills nos lembraram que não é preciso inventar a roda para dar um grande espetáculo ao vivo. Estava mais do que justificando o seu regresso a Lisboa, momento do qual Alison nunca mais se esquecerá, desabafo feito horas depois no seu Instagram. Arriscamos dizer que quem lá esteve, balançando os cabelos sob um céu alaranjado de final de tarde, também ficará com este concerto colado à memória por muitos anos.

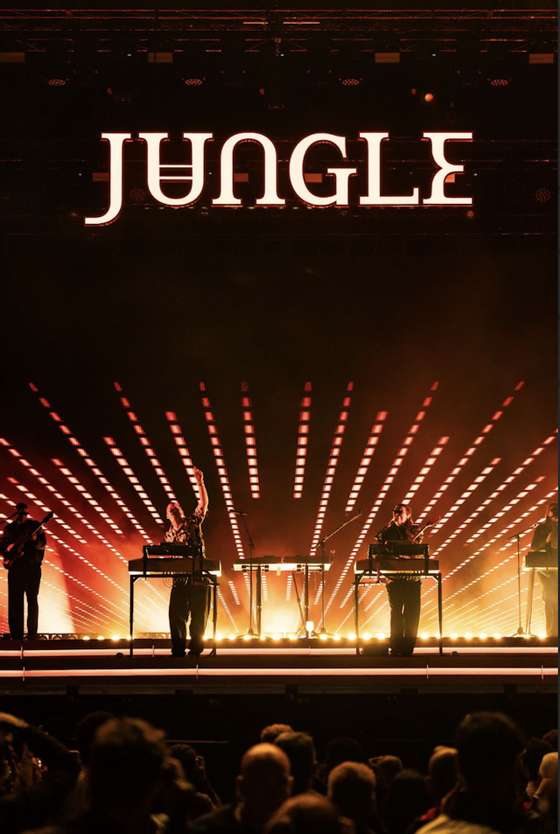

Depois dos últimos acordes de “Future Starts Slow”, houve um rasto considerável de corpos a rumar em direção ao palco principal, deixando claro que este segundo dia de festival estava bem mais concorrido do que o primeiro. Ainda assim, o pesadelo das filas do dia anterior – que levou à ira de quem demorou hora e meia a entrar no recinto, perdendo Gossip e parte de Massive Attack – não se repetiu nesta sexta-feira. Quando os Jungle subiram a palco, perto das 21h, restava pouca gente lá fora. “Busy Earnin'” deu início à festa de Josh Lloyd-Watson e Tom McFarland, os dois amigos de infância, que se perderam de amores por Portugal, e que se mostraram felizes no seu regresso a este território soalheiro. Habilidosos a jogar com a fórmula neo-soul-funk-disco que carregam desde o seu álbum homónimo de estreia, já lá vão dez anos, os Jungle não pouparam nos êxitos. “Heavy, California”, “Heat”, “Casio” e “Us Against the World” fez o público dançar com leveza, talvez uma leveza que casaria melhor com o pôr do sol e não com a hora de jantar. Mas isso são detalhes de somenos para uma multidão que parece não se importar de ver os Jungle todos os anos, à hora que for. É sempre bom vê-los, não há dúvida, mas a cada vinda a surpresa vai-se desvanecendo. O que outrora era inebriante, hoje resume-se a um concerto simpático. Nada contra, como é óbvio. Dançar é gostoso e faz bem à saúde, seja qual for a circunstância, hora ou motivo e, nessa matéria, os Jungle continuam intocáveis.

© Rodrigo Simas

Até LCD Soundsystem ainda houve tempo para Ben Gibbard juntar Transatlanticism e Give Up em palco, ou seja, Death Cab For Cutie e The Postal Service a celebrarem duas décadas de dois álbuns icónicos (tirando os fãs que sorveram aquela epifania até ao tutano, poucos mais curiosos se lhes juntaram); e para Nation of Language mostrarem que o seu pós-punk, ponto de encontro entre The Human League, New Order e Metronomy, é especiaria rara que vai libertando cada vez mais aromas à medida que o trio de Brooklyn vai ganhando maturidade. “Cada vez que vimos a Portugal parece tão certo”, partilhou um inquieto Ian Richard Devaney, voz e postura carismática, próprias de quem nasceu para ser uma estrela, não daquelas exuberantes, mas das de charme decadente. Se tudo continuar a bater certo, como dois mais dois serem quatro, certamente que os veremos novamente, talvez em palcos maiores. Premonições aparte, certas são as atuações de Raye, Burna Boy, dEUS, Overmono, Soulwax e Yves Tumor no último dia de MEO Kalorama. Este sábado, o Parque da Bela Vista (e Chelas) voltam a ser o sítio.