De repente, os canais de notícias por cabo pareciam não ter mais nada para mostrar além de um palco vazio. Era precisamente isso que os telespectadores da MSNBC, da CNN e da Fox News tinham para ver à medida que a noite eleitoral de 15 de março avançava: um púlpito sem orador. Mas não era um púlpito qualquer. Era ali que Donald Trump iria aparecer a qualquer momento e assim falar aos seus apoiantes naquela noite vitoriosa. Àquela hora, já se sabia que os resultados foram quase perfeitos para o nova-iorquino, que conseguiu vencer em cinco dos seis estados a votos naquele dia.

Enquanto isso, Bernie Sanders discursava perante alguns milhares de pessoas. O senador do Vermont falava numa altura em que ainda não eram conhecidos todos os resultados das primárias dos democratas daquela noite — embora fosse certo que ia perder para Hillary Clinton na Florida, ainda não era certo quem venceria no Illinois ou no Missouri. E, assim, Bernie Sanders aproveitava o suspense dos resultados para insistir no seu tema predileto: o chamado “1%”. “A verdade número um é que hoje nós temos um sistema de financiamento de campanhas que é corrupto, com Wall Street e os bilionários a gastarem somas ilimitadas de dinheiro para prejudicarem a democracia americana”, disse o senador socialista.

Só que, à exceção dos apoiantes que estavam no pavilhão onde Bernie falava, ninguém o ouviu. Em casa, toda a gente estava a olhar para um púlpito vazio ao qual Trump iria subir a qualquer momento.

Na semana anterior, a 8 de março, as câmaras tornaram a não descolar do palco de Donald Trump — verdade seja dita, naquela ocasião ele já estava a falar. E falou bastante. Começou com um discurso e terminou com uma conferência de imprensa. Durante 40 minutos, só deu Trump na MSNBC, na CNN e na Fox News. Ali estava o outrora protagonista do reality show “The Apprentice”, com o tom habitual, a referir-se aos seus adversários mais diretos pelas alcunhas que lhes escolheu dar: “O Pequeno Marco [Rubio]” e “O Mentiroso Ted [Cruz]”. Houve até tempo para falar dos “Trump Steaks”, os bifes com a assinatura de Donald Trump, ou da “Trump Vodka”.

▲ Antes da política, o grande palco de Donald Trump foi o seu reality-show "The Apprentice"

Andrew H. Walker/Getty Images

Entretanto, durante a conferência de imprensa de Trump, Hillary Clinton discursava em direto, passando por temas como a imigração ou o resgate à indústria automóvel ao longo de 20 minutos. Só que nenhum canal passou a emissão para a ex-Secretária de Estado. Momentos depois de Trump falar, a MSNBC viria a passar um resumo alargado da intervenção da democrata. A CNN e a Fox não.

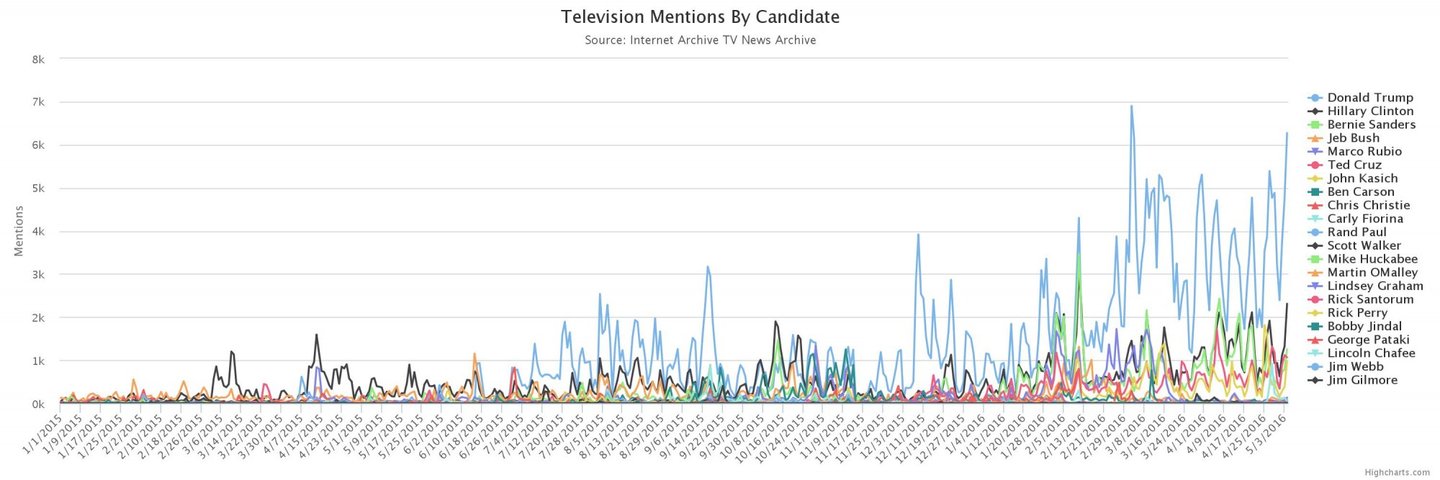

Mais do que uma particularidade da cobertura televisiva das últimas noites eleitorais nas primárias norte-americanas, esta é uma tendência registada quase sem exceção desde que Donald Trump anunciou que era candidato à Casa Branca a 16 de junho de 2015. Desde então, de acordo com uma análise do GDELT Project aos dados do Internet Archive Television News Archive, o magnata nova-iorquino é merecedor da maioria das menções nas televisões. Na recolha mais recente, referente a 3 de maio, o terceiro candidato mais referido nas televisões era Bernie Sanders (1.253 menções), seguindo-se Hillary Clinton (2.310). Já Trump mereceu quase seis vezes mais atenção do que o senador do Vermont e praticamente três vezes mais do que ex-Secretária de Estado, somando 6.271 menções.

Recolha de menções por candidato nos canais televisivos norte-americanos, segundo análise do GDELT Project a dados do Internet Archive Television News Archive

Em março, o The New York Times publicou um artigo onde punha lado a lado dois fatores: quanto é que cada candidato gastou em anúncios de televisão pagos e quanto tempo é que cada um teve de cobertura mediática, isto é, não-paga. No caso do tempo de cobertura jornalística, aquele jornal calculou quanto é que ele valeria se fosse comprado para anúncios. Assim, de forma simplista, a ideia era comparar quanto tempo de antena é que os candidatos compraram e quanto é que lhes foi oferecido.

Mais uma vez, Donald Trump saiu a ganhar — e não foi por pouco. Para perceber a dimensão, veja-se o caso de Jeb Bush, que chegou a ser apontado como um favorito entre os republicanos mas que desistiu em fevereiro. Entre os candidatos dos dois partidos, foi ele quem gastou mais em anúncios: 82 milhões de dólares. Quanto a cobertura jornalística, o tempo que lhe foi destinado até então foi equivalente a 214 milhões de dólares. E Trump? Gastou 10 milhões em anúncios — ou seja, quase nada, comparativamente. Mas teve um tempo de antena avaliado em 1,9 mil milhões de dólares — isto é, mais do que o dobro de Hillary Clinton, que ficou em segundo com 746 milhões de dólares de cobertura não-paga.

“Embora eu não ache que se deva dar o mesmo tempo a toda a gente, a verdade é que o desequilíbrio de tempo dado a Trump e aos outros candidatos é tremendo”, diz David Folkenflik, correspondente de media da National Public Radio (NPR), numa entrevista por telefone ao Observador. “Quase não sobrou oxigénio no ar para os outros candidatos falarem.”

Com os números na mesa, colocou-se e, agora que Trump é o “presumível” candidato dos republicanos, continua a colocar-se a questão: será que os media tiveram um papel fundamental no sucesso político de Donald Trump?

Em março, Nicholas Kristof, jornalista do The New York Times, não tinha dúvidas quanto ao mea culpa que cabia aos media fazer. “O maior erro foi as televisões em particular terem posto um microfone à frente de Trump sem verificar a veracidade do que ele diz ou sem examinarem rigorosamente o seu passado, numa cobarde simbiose que aumentou as audiências para os dois lados”, escreveu na sua coluna de opinião.

Em fevereiro, o CEO da CBS, Leslie Moonves, admitiu que o projeto político de Donald Trump “pode não ser bom para a América, mas é muito bom para a CBS”. “O que é que eu posso dizer? O dinheiro está a entrar, isto é divertido”, disse, para depois falar das audiências positivas.

Para Todd Gitlin, professor na prestigiada faculdade de jornalismo da Columbia University, em Nova Iorque, Trump e os media vivem “numa relação de simbiose”. E isso já vem de trás, como explicou ao Observador numa entrevista por Skype. “Trump é uma figura mediática em Nova Iorque desde o início dos anos 80. Já desde essa altura que ele aparece na primeira página dos tabloides, o New York Daily News e o New York Post, muitas vezes a dizer coisas incrivelmente insultuosas ou descabidas”, recorda. “Desde os anos 80 que Donald Trump tinha fãs. Eu lembro-me de apanhar um táxi em Nova Iorque e de o taxista só falar do Trump. Era um tipo sem estudos, da classe operária. Dizia que o admirava muito e lembrava-se de todas as manchetes que os jornais naquela altura já faziam com Trump.”

De herdeiro milionário nos anos 70, Trump passou a multimilionário nos anos 80, depois a figura incontornável do circo mediático de Nova Iorque nos anos 90 e mais tarde foi estrela da reality TV nos anos 2000. E, já na década de 2010, começou a entrar na política a sério, depois de algumas ameaças em vão. Primeiro, começou o ataque público a Barack Obama, de quem dizia não ter nacionalidade norte-americana — um caso que foi amplamente divulgado nos media e que fez manchetes durante semanas. Depois, disse que estava pronto para ir para a Casa Branca.

Para o académico e antigo jornalista, ao mesmo tempo que Trump demonstrava “uma personalidade carnavalesca e era conhecido por ser foleiro e também por ter falido”, havia outra coisa que se destacava: “Ele é um performer maravilhoso”. E é precisamente aí que, acredita, a “simbiose” entre media e Donald Trump vai buscar forças — e audiências.

David Folkenflik rejeita a ideia de Donald Trump ser uma criação dos media. “Eu acho que ele se criou a ele próprio ao longo dos tempos”, diz ao Observador numa entrevista por telefone. Para o jornalista da NPR, o maior erro dos media perante o presumível candidato dos republicanos nas eleições de 8 de novembro foi outro: não entenderem o fenómeno que tinham à sua frente.

▲ A jornalista da Fox News Megyn Kelly, ao centro, protagonizou um momento de tensão com Donald Trump no primeiro debate republicano, em Agosto

MANDEL NGAN/AFP/Getty Images

“Eu acho que os media falharam redondamente a cobertura da sua ascensão”, diz. “Ninguém percebeu como ele viria a ser uma ameaça aos aparentemente poderosos e formidáveis candidatos do Partido Republicano.” Isto porque, de muitas maneiras, Donald Trump é uma novidade para a maior parte dos jornalistas que, até agora, estavam habituados a lidar estritamente com políticos que eram apenas isso: políticos. “Os jornalistas de política são muito bons a pedir responsabilidades a políticos de acordo com o que veem no passado de cada um e em documentos políticos. Mas já não são tão bons quanto isso a fazer jornalismo sobre homens de negócios e não são nada bons quando escrevem sobre pessoas que nunca foram eleitas e que vêm do mundo da controvérsia e das celebridades”, explica. “Eles ainda não sabem como é que podem tratá-lo da mesma maneira como tratam os políticos.”

Uma das acusações recorrentes à maneira como os media têm feito a cobertura do fenómeno Trump é a falta de insistência por respostas concretas a questões basilares da retórica do candidato nova-iorquino, em troca do seu bom-humor e da sua participação. “Há muitos apresentadores e entrevistadores que ficam muito contentes por terem o Trump nos seus programas, porque isso atrai audiências enormes”, diz Folkenflik. “E outra coisa que sabemos agora é que quanto mais um jornalista insistir para ele responder a uma pergunta incómoda, menor é a probabilidade de ele voltar ao programa. E quanto mais amigável o jornalista for, mais rapidamente ele volta lá.”

O caso mais flagrante foi quando a jornalista da Fox News Megyn Kelly confrontou Donald Trump com os comentários insultuosos que este dirigira a várias mulheres, chamando-lhes de “porcas gordas”, “cadelas” e “animais nojentos”. No dia seguinte, numa entrevista à CNN, Trump sugeriu que Megyn Kelly apenas lhe fez aquela pergunta por estar menstruada. Desde então, o milionário voltou a insultar a jornalista e chegou a faltar a um debate da Fox.

“Há uma enorme relutância em criticar a lógica dele enquanto candidato e um medo de sair do registo que vimos até agora”, diz Todd Gitlin dos jornalistas. “Foi preciso uma jornalista conservadora [Megyn Kelly] para quebrar o feitiço de Trump.”

E se os media não tivessem influência nenhuma nisto tudo?

Se é certo que Donald Trump mereceu o tempo de antena que mais nenhum outro candidato teve, também é verdade que nem tudo foi perfeito na cobertura que os media lhe fizeram nos últimos meses. Antes pelo contrário. A lista é grande: o processo que vários ex-alunos da Trump University lhe puseram; a violência contra manifestantes nos seus comícios, à qual chegou a incitar várias vezes; as vezes em que declarou falência; os comentários xenófobos contra muçulmanos e mexicanos; etc.

Mas, mesmo assim, foi de longe o político com mais sucesso nestas primárias. Hillary Clinton prepara-se para vencer a nomeação democrata, mas ainda não conseguiu afastar Bernie Sanders do caminho, naquilo que foi uma corrida a dois praticamente desde o início. Já o improvável Donald Trump conseguiu sair vitorioso, e é agora o único que se mantém de pé, entre 17 candidatos que incluíam figuras séniores do partido, estrelas em ascendência e políticos de obra feita.

“Parece que uma notícia negativa para Trump nem sempre é uma notícia negativa para Trump”, diz Folkenflik. “E parte disso tem a ver com a personalidade dele. Ele não tem pejo em ofender ninguém, isso não o incomoda. Até faz parte daquilo que o torna cativante. É isso que muitos dos seus apoiantes gostam nele.”

Bloomberg via Getty Images

Em setembro de 2015, uma sondagem da Gallup demonstrou que a confiança dos norte-americanos na comunicação social tinha atingido um mínimo histórico, com apenas 40% dos inquiridos a responderem favoravelmente. Mas foi consoante a tendência política que a diferença nas respostas se notou com maior evidência. Enquanto uma maioria de 55% dos democratas disseram que acreditavam nos media, apenas 32% de republicanos disseram confiar na comunicação social.

Mais do que nunca, a troca e consumo de informação política é feita de forma direta entre os candidatos e os eleitores. “Muito do que acontece em torno de Donald Trump tem começado com um simples tweet de 140 caracteres”, explica Folkenflik. “Depois as pessoas partilham no Facebook, mais tarde é discutido no Reddit e entretanto já está trending no Twitter.” Só depois de tudo isto é que os media apanham o comboio, muitas vezes já fora de controlo.

“Há muita gente que não confia nos media para lhes contarem uma história de forma imparcial e eficaz”, diz ao Observador W. Joseph Campbell, professor de jornalismo na American University, em Washington D.C.. E, de todos os candidatos, Donald Trump foi quem conseguiu tirar melhor partido disto: “Trump não é convencional. E ele está a lucrar tremendamente com esse desencantamento geral entre algumas esferas da nossa sociedade perante o jornalismo”.

▲ Numa sondagem de 2015, apenas 32% dos republicanos disseram confiar na comunicação social

RICHARD ELLIS/EPA

A novidade, explica o académico da capital norte-americana, começa no próprio discurso de Trump. “Quando ele chama ‘sem energia’ ao Jeb Bush, depois ‘Pequeno Marco’ ao Rubio, ou ‘Ted Mentiroso’ a Cruz… Ele está a introduzir um elemento de entretenimento à política que até agora não existia, pelo menos a este nível”, diz, referindo que os seus apoiantes não parecem importar-se com a ausência de um discurso verdadeiramente político. “Não me parece que se preocupem muito com isso. Trump é o tipo que acaba com o politicamente correto que incomoda grande parte dos seus apoiantes. Há muitos americanos que acham que não podem dizer aquilo que pensam e agora Trump está a fazer isso por eles. Ele é um megafone.”

Por isso, Joseph Campbell rejeita a hipótese de os media terem um papel significativo no sucesso de Donald Trump. “É possível que os media tenham ajudado, mas a maior parte da criação deste fenómeno partiu dele próprio”, explica. “Ele tem sabido usar muito bem as redes sociais e tem conseguido aproveitar a sua experiência em reality-shows. Mas acima de tudo ele percebe muito bem o nível de ressentimento que existe neste país.”

Todd Gitlin também refere o sentimento anti-establishment, que, além dos políticos convencionais, também é dirigido contra os media. “Quem odeia o establishment também odeia a imprensa. E é normal que as pessoas olhem para os media e digam ‘Claro que eles são contra o Donald Trump, ele é como nós e os media não são’. Sarah Palin tentou fazer isso em 2008, mas falhou. Mas Trump é o verdadeiro, é o original. Ele já anda a preparar isto há muito tempo. E os media não sabem reagir a isto.”

Ou, em bom português, ficaram a apanhar bonés — como aqueles onde Trump inscreveu o seu slogan, “Vamos tornar a América grande de novo”.