Índice

Índice

Um chá com a Sr.ª Ferguson

A 11 de Novembro de 1940 o cargueiro britânico Automedon, de 7528 toneladas, que navegava no Oceano Índico, 250 milhas a noroeste de Samatra, cruzou-se com o que parecia ser um navio mercante holandês, mas que, mais perto, revelou ser o cruzador-auxiliar alemão Atlantis, um lobo que sulcava os mares disfarçado de cordeiro. O corsário alemão deu ordem de paragem e disparou um tiro de aviso, mas o Automedon tentou a fuga; porém, os canhões que o Atlantis ocultara até então revelaram-se mortiferamente precisos e duas salvas bastaram para matar e ferir 20 membros da tripulação e deixar o cargueiro seriamente danificado. A ideia de Bernhard Rogge, o capitão do Atlantis, de apresar o Automedon e usá-lo como navio de abastecimento, ficou sem efeito e, após transferir os passageiros e parte da carga para o Atlantis, deu ordem para o afundar, colocando cargas explosivas no seu interior.

O cruzador-auxiliar Atlantis, com os dentes escondidos

A Sr.ª Violet Ferguson, que, juntamente com o marido, engenheiro-chefe da Straits Steamship Company, ia a caminho de Singapura no Automedon, vendo que o capitão Rogge tratava os prisioneiros com correcção e humanidade, ousou pedir-lhe, em tom choroso, que resgatasse os seus dois baús que estavam no porão do navio condenado, pois continham todos os seus bens pessoais e, em particular, um valioso serviço de chá. O capitão Rogge acedeu cavalheirescamente ao pedido da Sr.ª Ferguson e pediu ao oficial que supervisionava a colocação dos explosivos que trouxesse as malas para bordo. Quando o oficial alemão arrombou a porta da casa-forte, encontrou não só os dois baús da Sr.ª Ferguson, como malas postais identificadas como contendo correio oficial. Estas chamaram de imediato a atenção do oficial, que as levou para bordo do Atlantis.

Quando os alemães as examinaram, descobriram um acervo de documentos altamente confidenciais, que só um inacreditável relaxamento nas normas de segurança permitira que fosse embarcada num modesto e desprotegido navio como o Automedon. O mais relevante deles “detalhava uma reunião do Ministério da Guerra, presidida por Winston Churchill […] em Downing Street, onde se discutiu a situação estratégica da guerra na Ásia. Tinha apenso um relatório profusamente detalhado sobre as defesas do Império Britânico no Extremo Oriente, preparado para o Governo pelos chefes dos Estados Maiores”. O relatório enfatizava a debilidade das defesas britânicas e a dispersão das suas escassas forças, revelava o desconhecimento dos britânicos quanto à dimensão e eficácia das forças japonesas e considerava que “os nossos compromissos na Europa são tão grandes que a nossa política deve ser orientada para a prevenção de um confronto aberto com o Japão. A nossa política geral deve ser a de jogar com o tempo, não ceder nada para além do que devemos; e construir as nossas defesas logo que pudermos”.

Consciente da relevância do achado, o capitão Rogge transferiu os documentos oficiais para um navio que apresara pouco antes e que os fez chegar ao porto de Kobe, no Japão, de onde foram transportados até à embaixada alemã em Tóquio e copiados e enviados para a Alemanha. O essencial do seu conteúdo foi transmitido por telégrafo para Berlim e poucos dias depois, Hitler ordenou que os documentos britânicos fossem entregues aos japoneses (ainda que ocultando a sua proveniência).

“A Guerra Secreta”, de Max Hastings (Vogais)

Hitler, que pretendia que o Japão se associasse à Alemanha na guerra contra a Grã-Bretanha, dificilmente poderia ter encontrado argumento mais convincente do que este relatório britânico sobre a fragilidade das forças britânicas na Ásia. Numa primeira reacção, os japoneses acharam o presente bom demais e suspeitaram que tivesse sido forjado pelos alemães para os empurrar para a guerra, mas depois verificaram que muitos dos elementos do relatório coincidiam com os factos apurados pelos seus serviços de informação e deram-lhe crédito. O relatório acabou por ter papel decisivo na decisão do Japão de atacar as potências ocidentais, o que atesta que, como escreve Hastings, “alguns dos mais notáveis golpes dos serviços de informações são fruto de pura sorte, e não de inspiradas acções de espionagem”.

Quanto ao serviço de chá, acompanhou a Sr.ª Ferguson e o esposo na viagem até ao cativeiro na Alemanha e, acondicionado no baú, conseguiu sobreviver a todas as peripécias da guerra. Foi encontrado por tropas britânicas e devolvido à sua legítima proprietária e ao esposo, que se tinham, entretanto, instalado em Singapura, cinco anos depois do aziago encontro com o Atlantis.

Esta é uma de muitas peripécias narrada em A guerra secreta: Espiões, códigos e guerrilhas 1939-1945, de Max Hastings, um dos mais prolíficos e prestigiados autores de livros sobre a história do século XX e, em particular, sobre a II Guerra Mundial, editado em Portugal pela Vogais, com tradução de José Pires. Além de cobrir o período indicado no subtítulo, o livro estende o seu âmbito cronológico aos anos que precederam a II Guerra e ao período que conduziu à Guerra Fria. A obra é abrangente e revela um aturado trabalho de pesquisa e desfaz muitas concepções romantizadas sobre o papel da guerra secreta no mais terrível conflito do século XX.

A guerra secreta: vital ou inútil?

Hastings cita o exemplo dos documentos capturados pelos alemães a bordo do Automedon como um caso em que a obtenção – neste caso de forma inadvertida – de informação secreta sobre o inimigo serviu para identificar as suas fraquezas e encorajar um ataque devastador. Mas Hastings também narra casos em que a “guerra secreta” não serviu para nada: “A esterilidade de grande parte da espionagem seria muito bem ilustrada por František Moravec, dos serviços secretos checos. Um dia, em 1936, apresentou orgulhosamente ao seu comandante um relatório sobre uma nova peça de equipamento militar alemão, pelo qual tinha pago generosamente a um informador”. O general atirou para cima da secretária um exemplar de Die Wehrmacht, uma revista de propaganda publicada pelo governo alemão que incluía um artigo detalhado sobre a arma em questão, e retorquiu: “A assinatura desta revista custa apenas 20 coroas”.

Quem precisa de espiões quando Die Wehrmacht, uma revista publicada pelo Ministério da Guerra do III Reich, fornecia detalhes técnicos sobre o armamento alemão mais moderno?

Do mesmo modo, “os boletins regulares do Departamento de Estado dos EUA sobre o mundo em guerra, que circulavam por toda a administração Roosevelt e que se baseavam maioritariamente em fontes abertas [isto é, informação disponível no espaço público, como jornais e rádios], eram mais informativos e por vezes mais sensatos do que o que provinha dos serviços secretos dos Aliados. O mesmo pode dizer-se dos despachos de alguns embaixadores britânicos”.

O barracão 6 de Bletchley Park, em Milton Keynes, na Grã-Bretanha. Foi nestes modestos e desconfortáveis barracões do complexo operado pela Government Code and Cypher School que algumas das mais brilhantes mentes britânicas trabalharam anos a fio na decifração dos códigos do Eixo

Na perspectiva de Hastings, “talvez apenas a milésima parte do material obtido por todos os beligerantes na II Guerra Mundial a partir de fontes secretas tenha contribuído para mudar o curso dos acontecimentos no campo de batalha”.

Tome-se o caso da decifração dos códigos secretos utilizados pelas comunicações do inimigo: aparentemente é um passo absolutamente decisivo, daqueles que costumam figurar no momento climático dos filmes sobre espionagem, mas vários factores podem minar a sua relevância. Primeiro, nem todas as comunicações inimigas são interceptadas; das que são interceptadas, apenas uma parte é decifrada; destas, apenas uma parte – não necessariamente a mais relevante – consegue fazer o seu caminho, em tempo útil, até aos decisores; ainda assim, estes podem escolher ignorar toda a informação que não seja condizente com os seus preconceitos e crenças e atribuí-la a propaganda e manobras de diversão do inimigo. E mesmo que o decisor 1) receba a informação relevante em tempo útil, 2) reconheça a sua importância e 3) tenha o discernimento para perceber quais as medidas que deverá tomar para contrariar a acção inimiga, pode não dispor dos meios necessários para as levar a cabo.

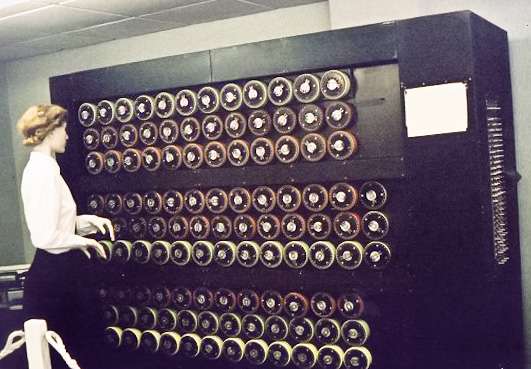

Reconstituição moderna de uma bombe, um dispositivo concebido por Alan Turing e utilizado como auxiliar de decifração de mensagens encriptadas através da máquina Enigma

No processo de análise da informação decifrada, pode ocorrer ainda outro enviesamento. que Hastings qualifica como “o pecado capital da análise de mensagens”: os dados tendem a ser vistos segundo a lógica de quem os analisa, não segundo a lógica do inimigo. A possibilidade de os soviéticos gizarem um plano envolvendo o sacrifício de dezenas de milhares de soldados como mera acção de diversão poderia parecer implausível a um analista imbuído de valores humanitários, mas não seria de excluir se se pensasse que o plano fora congeminado (ou aprovado) por Stalin, alguém para quem “a morte de um homem é uma tragédia, a morte de um milhão, uma estatística”.

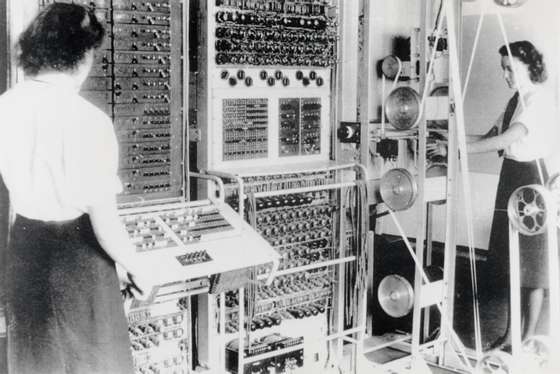

O Colossus, um proto-computador utilizado em Bletchley Park como auxiliar de decriptação das mensagens das máquinas Lorenz

Um factor adicional pode ainda fazer com que a informação laboriosamente recolhida, filtrada e analisada não se revele tão útil quanto poderia ser, pois “a captura de materiais tornava-se inútil se os seus criadores descobrissem que eles estavam nas mãos do inimigo”. Nalgumas ocasiões, os britânicos, ainda que devida e atempadamente informados sobre movimentações alemãs, escolheram não actuar por isso poder despertar nos alemães a suspeita de que as suas mensagens estavam a ser lidas.

Hastings chama também a atenção para o desfasamento entre a capacidade de interceptar comunicações e subtrair documentos secretos e a capacidade para os analisar e dá o exemplo da estação de Londres do NKVD (a polícia secreta soviética), que canalizou para Moscovo um enorme caudal de documentos que acabaram, em parte, por ser destruídos sem ser analisados. Um dos responsáveis em Moscovo pelo processamento desta informação interrogava-se, legitimamente, sobre “o que teriam pensado [os espiões] se soubessem que as suas mensagens só tinham cerca de 50% de hipóteses de serem lidas?”.

Kim Philby é o rosto mais famoso dos “Cinco de Cambridge”, um grupo que trabalhou para os serviços secretos britânicos, mas passava segredos para a URSS. O envolvimento de Philby com os soviéticos só foi descoberto muito depois do fim da guerra

No entender de Hastings, a má qualidade média da informação recolhida resultava, em parte, da tendência dos serviços secretos para “sobrevalorizar as informações obtidas a partir dos espiões” e cita o juízo de um académico que trabalhou nos serviços secretos britânicos durante a guerra: “O MI6 [Millitary Intelligence, Section 6, o nome corrente do SIS: Secret Intelligence Service] valoriza as informações na proporção do seu sigilo, não da sua precisão. Dariam sempre mais valor […] a um fragmento de informação tendenciosa e de terceira categoria contrabandeada a partir de Sófia nos botões da braguilha de um proxeneta romeno do que a qualquer informação obtida a partir de uma leitura cuidada da imprensa estrangeira”.

Hastings cita amiúde Hugh Trevor-Roper, outro académico britânico que durante a guerra trabalhou no MI6 e dele foi construindo uma impressão nada abonatória: “Uma colónia de patetas num remanso de burocracia sem ventilação. Um bando de otários dependentes unidos pela negligência, como um bando de morcegos num celeiro sujo. Sumo-sacerdotes de uma religião estéril, murmurando os seus rituais sem sentido para evitar a fome ou evitar um cataclismo”. A opinião de Trevor-Roper sobre o chefe do MI6, Stewart Menzies, não era melhor: “um senhor feudal inconsciente, que vivia confortavelmente à custa dos rendimentos produzidos a partir do trabalho de camponeses que nunca tinha visto, que trabalhavam nas propriedades que nunca tinha visitado”. Também o Duque de Buccleuch expressou o espanto, partilhado pelas pessoas que conhecia, por “um homem tão incrivelmente estúpido [ter conseguido] alcandorar-se a uma posição daquelas”.

Stewart Menzies, chefe do MI6 entre 1939 e 1952

Malcolm Muggeridge, um jornalista que trabalhou como espião para o governo britânico, em Lourenço Marques, não se espantava com as escassas qualificações do pessoal recrutado para os serviços secretos: “Os escritores de histórias de suspense tendem a gravitar à volta dos serviços secretos, tão certo como os mentalmente instáveis se tornam psiquiatras ou os impotentes dão em pornógrafos”. Entre os romancistas mais célebres que trabalharam para os serviços secretos britânicos durante a II Guerra Mundial contam-se Graham Greene, que foi enviado para Freetown, na Serra Leoa, e Ian Fleming, que trabalhou na Naval Intelligence Division.

Ian Fleming, numa altura em que já trocara a espionagem a sério pela espionagem de fantasia

Espiões em tempo de paz

Como se explica que os serviços secretos tendessem a estar infestados de criaturas sem qualidades? Responde Hastings que “em tempos de paz, poucas eram as nações que comprometiam os seus melhores cérebros com questões de segurança nacional. As pessoas mais brilhantes raramente escolhiam carreiras nos serviços de informações ou, sequer, nas forças armadas”.

Muitos dos episódios relatados por Hastings referentes ao período que antecede a eclosão da guerra revelam a displicência, incompetência e falta de propósito e discernimento dos serviços secretos. Entre os muitos exemplos, está o de Joseph Newill, que foi enviado como espião para a Noruega em 1938, mas que admitia, com muita candura, não possuir “a malícia natural essencial para este trabalho” e que advertiu o seu chefe de secção nestes termos: “Tenho 52 anos e não quero, no tempo que me resta, matar-me a trabalhar”.

Se a uns faltava malícia, a outros sobrava bazófia: o coronel Noel Mason-MacFarlane, adido militar britânico em Berlim, apontou a um inglês que visitou a cidade, em 1938, “o local onde Hitler assistiria, no dia seguinte, ao desfile do aniversário da Wehrmacht” e gabou-se “Acabava com esse gajo enquanto o diabo esfrega o olho e estou mesmo a pensar fazê-lo. Com aquele lunático fora do caminho é bem possível que as coisas passem a entrar nos eixos”.

Noel Mason-Macfarlane (1889 – 1953) em Londres em 1943 (Foto: Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Na vertente mais folclórica, é mencionado o chefe de secção do MI6 em Xangai, Harry Steptoe, que “tinha a pitoresca figura de um galifão de bigode e monóculo e intrigaria um diplomata estrangeiro ao aparecer numa recepção com um fato verde-escuro adornado com galões dourados”; ao ser questionado sobre tão insólita farpela deu uma réplica digna de Dupond & Dupont: “Mas não é este o uniforme dos serviços secretos britânicos?”.

Reportando-nos a Portugal e ao passado recente, os rocambolescos casos do espião português apanhado em flagrante em Itália, em Junho passado, alegadamente a vender informação classificada a um espião russo, e o de Jorge Silva Carvalho, ex-director do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), condenado por violação de segredo de Estado e por ter usado os meios do SIED para acesso ilegítimo de dados e devassa da vida privada, sugerem que pouco terá mudado no perfil de quem abraça este tipo de carreiras em tempo de paz.

Conclui Hastings que “apenas a luta pela sobrevivência nacional possibilita aos governos a mobilização de génios, ou pessoas perto desse calibre, para ajudar no esforço de guerra. Os britânicos, e mais tarde os norte-americanos, fizeram-no com mais efectividade do que quaisquer outros participantes na II Guerra Mundial”.

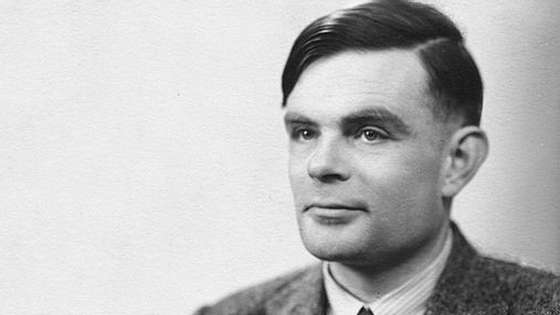

Alan Turing, uma das mentes brilhantes por trás da decifração do código Enigma

A democracia compensa

Durante a II Guerra Mundial, a atitude dos líderes perante a informação revelou-se tão importante como a astúcia, engenho e sorte dos que trabalhavam para a obter. Escreve Hastings que “O esforço de guerra das democracias ocidentais beneficiou imenso da relativa abertura das suas sociedades e respectivas governações. Por vezes, Churchill tinha reacções de raiva para com aqueles que à sua volta expressavam pontos de vista indesejáveis [i.e., contrários aos seus], mas sempre houve um debate extremamente aberto nos corredores de poder dos Aliados, incluindo os quartéis-generais”.

Nada poderia estar mais longe desta abertura de espírito do que a atitude de Stalin na Primavera-Verão de 1941, perante os repetidos avisos, provenientes das mais diversas fontes, de que Hitler se preparava para atacar a URSS (ver “Não há pior cego do que quem não quer ver” em Nazis de turbante e outros 10 episódios menos conhecidos da II Guerra Mundial). Para Stalin, Richard Sorge, o espião soviético na embaixada alemã em Tóquio que fez chegar a Moscovo provas das intenções de Hitler, não passava de “um mentiroso de merda que se estabeleceu no Japão graças a algumas pequenas fábricas e bordéis”. Quando confrontado com outro relatório, desta vez proveniente da rede de espiões soviéticos em Berlim conhecida como “Orquestra Vermelha”, que apontava no mesmo sentido, chamou ao Kremlin Pavel Fitin, o chefe do serviço de informações internacionais do NKVD, a polícia secreta soviética, para uma reunião tenebrosa, em que desvalorizou completamente as fontes de informação citadas no relatório: “Isto é bluff! Não provoquem o pânico. Não lidem com palermices. Voltem lá e clarifiquem as coisas”. Após mais um dos seus longos e intimidantes silêncios, gritou: “Desinformação! Podem sair”.

Assinatura do pacto de não-agressão entre a Alemanha e a URSS, a 23 de Agosto de 1939: o primeiro a contar da esquerda é Joachim von Ribbentrop, o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão; Stalin está ao centro; o primeiro a contar da direita é Vyacheslav Molotov, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Na Primavera-Verão de 1941, Stalin recusou-se a acreditar, apesar de todos os indícios em contrário, que a Alemanha se preparava para deitar este pacto para o lixo

Lavrentiy Beria, chefe máximo no NKVD e um dos mais subservientes criaturas que rodeava Stalin, fez suas as convicções do líder e apressou-se a determinar que “40 agentes do NKVD que tinham enviado avisos sobre a iminência da guerra fossem enviados para ‘campos de trabalho’”. A 21 de Junho, sempre pronto a mostrar-se mais papista do que o papa, Beria escrevia a Stalin: “Insisto de novo que deveríamos chamar e castigar Dekanozov [o embaixador soviético em Berlim] que me continua a bombardear com ‘relatórios’ sobre os alegados preparativos de Hitler para atacar a URSS e a relatar que este ataque vai começar amanhã. Mas eu e a minha gente, Iosif Vissarionovich, negamo-nos firmemente a esquecer a tua sábia conclusão. Hitler não nos vai atacar em 1941”. Na madrugada seguinte, era desencadeada a Operação Barbarossa e quatro milhões de homens lançavam-se ao assalto da URSS.

Stalin tiraria algumas ilações deste erro calamitoso e passaria a dar mais atenção aos seus generais, embora continuasse a desconfiar dos serviços de informações. Na Primavera de 1942, de nada serviu que a Orquestra Vermelha insistisse que “Moscovo era um objectivo secundário e que Stalingrado e o Cáucaso eram os objectivos primordiais de Hitler” na ofensiva que estava a preparar; Stalin dispôs as tropas assumindo que “a ameaça à capital era a mais grave”.

1942: Blindados alemães avançam para leste através do sul da Rússia

Quanto a Hitler, tornar-se-ia cada vez mais obstinado e indiferente a relatórios de serviços de informações à medida que a guerra prosseguia e as tropas alemãs começavam a perder terreno. O seu carácter autocrático e presunçoso intensificou-se e tornou-se cada vez mais renitente a ouvir quem discordasse das suas crenças e foi perdendo o contacto com a realidade. Escreve Hastings que, a partir de 1942, as campanhas do Eixo foram conduzidas tendo por base ideias vagas ou até completamente irreais acerca das forças aliadas, “em parte devido a uma resistência institucionalizada a um objectivo exame das provas”, em resultado da “loucura de Hitler e da cegueira voluntária dos generais no Japão”.

Mas, na verdade, a decisão de Hitler de lançar a Operação Barbarossa já revelava uma extraordinária ignorância ou desprezo pela realidade – como escreve Hastings, foi “uma acção que só poderia ter sido realizada por um homem desprovido de dados precisos dos serviços de informações acerca da força económica da sua pretensa vítima, ou que, de forma imprudente, os ignorasse”.

O general Hideki Tojo (1884-1948)

O general Hideki Tojo, que foi primeiro-ministro do Japão entre 1941 e 1944 e o líder dos “falcões” que empurraram o Japão para a guerra, manifestou um desprezo análogo ao de Hitler pelos relatórios dos serviços de informações que contradissessem as suas convicções. Quando confrontado com um estudo que, após consideração de múltiplos cenários e desenvolvimentos, concluía que “em dois anos [de guerra] o Japão estaria de rastos”, Tojo retorquiu: “Fizeram um bom trabalho, mas o vosso relatório baseia-se numa espécie de teoria de sofá e não na guerra real. A guerra nem sempre corresponde ao planeado. Vamos enfrentar desenvolvimentos imprevisíveis”. Com efeito, a guerra nem sempre corresponde ao planeado, mas os desenvolvimentos imprevisíveis tanto podem beneficiar um lado como outro e acabaram por beneficiar os americanos, fazendo com que o golpe vibrado em Pearl Harbor não fosse tão devastador quanto poderia ser, e na batalha de Midway, decidida em favor dos americanos por estes terem interceptado as comunicações japonesas e montado uma armadilha à esquadra atacante.

Torpedeiros-bombardeiros TBD-1 Devastator preparam-se para descolar do porta-aviões Enterprise, durante a decisiva batalha de Midway, em Junho de 1942

Porque falharam os serviços de informação alemães?

Porém, independentemente da disponibilidade dos líderes para ouvir os serviços de informações, a verdade é que os serviços alemães tiveram pior desempenho do que se esperaria de uma nação com as características da Alemanha e revelaram-se “muito mais eficazes na supressão da oposição doméstica do que na exploração das fontes estrangeiras”.

Obtiveram alguns sucessos, nomeadamente em 1941-42, no Norte de África, quando a intercepção sistemática das comunicações rádio britânicas permitiu a Rommel ter, segundo um dos seus generais, “uma perspectiva mais clara do que os comandantes britânicos planeavam do que alguns dos subordinados” destes; e nos períodos em que o B-Dienst, o serviço de informações navais, forneceu aos submarinos informações sobre a composição e rota dos comboios navais britânicos.

A máquina encriptadora Enigma utilizada pelos alemães. Os primeiros a quebrar aos seus segredos foram os serviços de informações polacos, mas as constantes alterações de códigos e a introdução de rotores suplementares forçaram as equipas de Bletchley Park a trabalhar arduamente para conseguir decifrar as mensagens enviadas através da Enigma

Mas a informação proveniente da decifração das mensagens codificadas pelas máquinas alemãs Enigma levada a cabo em Bletchley Park – genericamente designada por “materiais Ultra” – foi um triunfo bem maior e teve maior peso no desfecho da Batalha do Atlântico. O que pode parecer estranho é que os alemães nunca tenham suspeitado da vulnerabilidade das máquinas Enigma e Lorenz, apesar de Berlim ter recebido “abundantes indícios e advertências dos seus peritos, feitas com total independência”. A explicação adiantada por Hastings é que tal se deveu à arrogância intelectual alemã: “uma institucional falta de vontade em acreditar que os seus inimigos anglo-saxões, que tão frequentemente tinham humilhado no campo de batalha, poderiam ser tão inteligentes”.

Operadores de rádio enviam e recebem mensagens com recurso à Enigma, num veículo de comando. O oficial de pé é Heinz Guderian, um dos mais brilhantes comandantes de tanques da II Guerra Mundial

Por outro lado, de nada serve montar um bom sistema de recolha de informação se não existir filtragem e disso dá testemunho o desnorte que reinava nos serviços de informação alemães na véspera do desembarque aliado na Sicília, em Julho de 1943: a Berlim chegaram relatórios que previam ataques aliados na Noruega (3 relatórios), na costa francesa do Canal da Mancha (4), nos Açores (1), no Marrocos Espanhol (1), no sul de França (6), na Itália (8), na Córsega (7), na Sardenha (4), na Dalmácia (9), na Grécia (7), em Creta (8), no Dodecaneso (8), nas Ilhas Cíclades (1) e na Roménia (2). Seis relatórios apontavam a Sicília como local de desembarque, mas é provável que os seus autores não tivessem recolhido provas mais substanciais do que os que apontavam para a Noruega. Possuir um sistema de informação que dispara em todas as direcções acaba por não ser muito diferente de não possuir serviço de informações algum.

Tropas britânicas desembarcando na Sicília, 10 de Junho de 1943

Hastings também realça que “muitos dos melhores elementos dos serviços de informação de todas as nações eram judeus” e que o III Reich, ao afugentar e eliminar os judeus, se privou de um valioso material humano – uma “fuga de cérebros” auto-infligida.

O III Reich não soube atrair e integrar as suas melhores mentes: “Turing e Welchman na Grã-Bretanha e Friedman e Rowlett nos EUA não tinham pares no campo inimigo”, até porque o ambiente intelectual reinante na Alemanha nazi não era de todo propício à criatividade e à liberdade de espírito. Para mais, os britânicos conseguiram criar “uma parceria entre os espíritos livres dos decifradores de códigos, académicos e civis, e um sistema altamente disciplinado de análise e divulgação. A Alemanha, uma das sociedades mais organizadas e do mundo, falhou em primeiro lugar ao não fazer o melhor uso das suas mentes mais inteligentes e, em segundo lugar, na concepção de uma tecnologia inovadora que fornecesse o apoio indispensável para resolver cifras mecânicas em tempo real” – ou seja as bombes, os dispositivos electro-mecânicos concebidos por Alan Turing (tomando como ponto de partida a “bomba criptológica” inventada pelos serviços de decriptação polacos, antes da guerra) e desenvolvidos por Gordon Welchman em Bletchley Park e depois construídos também pelos serviços de decriptação norte-americanos.

A bombe concebida por Alan Turing para acelerar a decifração do código Enigma

A partir de 1943, a escassez de recursos e os bombardeamentos constantes dos Aliados foram minando a já de si baixa eficácia dos serviços secretos alemães, de forma que o acima citado Trevor-Roper, que tinha por objecto de estudo o Abwher (o serviço de informações militares alemão) do almirante Canaris, podia gabar-se de saber mais sobre os serviços de informações alemães do que os próprio Canaris, até porque Trevor-Roper tinha a vantagem de saber quem eram os falsos informadores do Abwehr, que alimentavam este com aquilo que os britânicos entendiam conveniente.

O almirante Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr entre 1935 e 1944

Canaris, que foi demitido, em Fevereiro de 1944, por instigação de Himmler, seria preso, após o atentado contra Hitler, em Julho, por, alegadamente, ter sido o seu “instigador espiritual”. Na ausência de provas conclusivas o julgamento arrastou-se até Abril de 1945, quando a descoberta do seu diário pessoal levou à sua implicação no atentado e determinou a sua execução, que decorreu em circunstâncias humilhantes e macabras (foi levado nu ao cadafalso e garroteado com uma corda de violino). Estes eventos conferiram-lhe uma aura de herói da resistência anti-nazi, que Hastings minimiza, considerando que os fracos resultados obtidos pela Abwehr resultaram menos do propósito de Canaris em sabotar o esforço de guerra nazi do que da sua “crónica indecisão”, “indolência” e “incompetência”. Para mais, “Canaris era um medíocre distribuidor de tarefas, que escolhia subordinados ineficientes”.

Mas, ressalva Hastings, mesmo que Canaris fosse mais competente, “nunca poderia ter liderado operações decentes sob a ameaça de Hitler […] Os relatórios sobre o estado e as perspectivas do inimigo eram autorizados se chegassem a conclusões dentro de parâmetros aceitáveis para o Führer”.

Hastings apresenta ainda uma explicação adicional para o declínio da eficácia dos serviços de informação alemães: alguns agentes eram atraídos por um entusiasmo ideológico que se estribava na crença da vitória alemã, mas os reveses sofridos pelos nazis, a partir de 1942, tornaram “improvável que qualquer homem ou mulher inteligente escolhesse abraçar a causa nazi. Só a escumalha humana estava disponível para o recrutamento”.

Serviços secretos de rádio do OKW (Estado-maior da Wehrmacht)

Porque falharam os serviços de informação japoneses?

O Japão também teve fraco desempenho na guerra secreta, pois os melhores cérebros do país, em vez de terem sido aproveitados pelos serviços secretos, como aconteceu na Grã-Bretanha e EUA, foram enviados para as frentes de combate. Por outro lado, “a rivalidade entre os diferentes serviços de informações era tal que quando o Exército conseguiu descodificar alguns códigos […] americanos, de grau inferior, ocultou esse conhecimento da Marinha até 1945”. Em seu desfavor pesou também – como no caso alemão – a arrogância: tomaram “como certa a segurança dos seus próprios códigos diplomáticos, militares e navais” e as máquinas encriptadoras “foram consideradas inexpugnáveis”. Porém, os americanos conseguiram decifrar o código Púrpura (na designação americana), usado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que lhes conferiu vantagem nalguns momentos cruciais do conflito no Pacífico. Os japoneses continuaram a acreditar na inviolabilidade dos seus códigos mesmo depois de a Alemanha os ter avisado, em Abril de 1941, de que os americanos tinham decifrado o código Púrpura.

Mitsubishi G4M Betty: O almirante Yamamoto, o principal estratega da marinha japonesa, pereceu a bordo de um avião semelhante, que foi interceptado por caças norte-americanos graças à decifração de uma mensagem que revelou a sua rota

A conclusão de Hastings retoma, numa perspectiva mais cínica, o argumento das vantagens dos regimes democráticos sobre os regimes autoritários acima enunciada: “as democracias trataram os serviços de informação melhor do que as ditaduras , incluindo a de Stalin, porque compreenderam o mérito da verdade, da avaliação objectiva das provas, não como uma virtude, mas como uma arma de guerra”.

O desaparecimento de Garbo

Num livro tão extenso e completo, estranha-se a pouca atenção dada a uma das mais fascinantes e decisivas personagens da guerra secreta entre 1939 e 1945: o agente duplo Juan Pujol García, um catalão conhecido como Garbo pelos britânicos e Arabel pelos alemães (e que foi condecorado por ambos os lados em reconhecimento dos serviços prestados). Garbo/Arabel desempenhou papel fulcral na Operação Fortitude, que por sua vez fazia parte de um logro mais vasto e complexo denominado Operação Bodyguard, destinada a manter os alemães iludidos em relação ao verdadeiro local e data do desembarque aliado na Europa – e também estas operações não merecem de Hastings análise detalhada, embora tenham dado contributo vital para o sucesso do desembarque na Normandia.

Costa francesa, 1944: O marechal Rommel inspecciona as defesas da Muralha do Atlântico

Por convicção ideológica, Pujol opunha-se ao nazismo e propôs os seus préstimos como espião aos serviços secretos britânicos. Como estes o ignoraram, decidiu agir contra os nazis por conta própria: conseguiu convencer os serviços alemães do seu entusiasmo pelo nazismo e foi enviado para Londres com a missão de estabelecer ai uma rede de espionagem. Os alemães ficaram muito agradados com o material enviado por Garbo, ignorando que este se tinha instalado não em Londres mas em Lisboa e que era daí que enviava os seus relatórios inventados a partir de guias turísticos, horários de transportes públicos e jornais cinematográficos de actualidades. Garbo convenceu os alemães de que controlava uma rede que se foi dilatando até atingir, em 1944, 27 agentes imaginários, a quem os alemães, de bom grado, pagavam os serviços prestados e as despesas.

Por esta altura, a colaboração de Garbo já tinha sido aceite pelos britânicos e foi-lhe atribuído um importante papel na operação destinada a convencer os alemães de que o desembarque teria lugar no Pas de Calais. Este logro continuaria mesmo após o desembarque na Normandia a 6 de Junho de 1944, com Pujol a alegar que se tratava de uma manobra de diversão e que o verdadeiro ataque seria no Pas de Calais. A ilusão foi reforçada pela disseminação de indícios da existência de uma vasta força, incluindo 11 divisões americanas comandadas pelo general Patton, no sudeste da Grã-Bretanha, incluindo a simulação de comunicações via rádio entre unidades-fantasma e a disposição no terreno de tanques insufláveis e aviões de contraplacado e a criação de falsos aeródromos, destinados a iludir o reconhecimento aéreo alemão. O embuste funcionou e os alemães retiveram no Pas de Calais unidades que, se tivessem sido imediatamente enviadas para a Normandia, podiam ter feito perigar a frágil testa-de-ponte estabelecida pelos Aliados.

Um tanque insuflável que fazia parte das divisões-fantasma que se concentravam na costa sudeste da Inglaterra para uma invasão que nunca ocorreu

Perdidos no mar

A guerra secreta tem 630 páginas de texto, por onde desfilam muitas centenas de nomes de espiões, contra-espiões, generais, ministros, chefes de gabinete, organizações e locais. Como deverá proceder o leitor que a meio do livro queira confrontar uma afirmação sobre o almirante Canaris com outra que leu umas centenas de páginas atrás? Ou que, ao deparar-se com um nome, não recorde quem é e para quem trabalha? Ou que não tenha retido o significado de siglas como GRU ou OP-20-G?

A edição original de A guerra secreta dá resposta eficaz a estas questões, pois inclui, como é regra nos livros desta natureza e extensão, um índice remissivo de 23 páginas. Porém, este foi suprimido na edição portuguesa, pelo que o leitor que pretenda conferir um nome, uma data, um evento, não terá outro remédio senão reler o livro até encontrar o que procura.

Nos serviços secretos de rádio do OKW (Estado-maior da Wehrmacht), soldados usam máquinas Enigma para codificar e descodificar mensagens

Infelizmente, esta supressão do índice remissivo não é um caso pontual, é uma prática frequente na edição portuguesa de obras de divulgação histórica. É como se se ignorasse que, para lá do prazer momentâneo de leitura que pode proporcionar, um livro destes é também uma obra de consulta, permanece aberto depois de lido, pede para ser confrontado com outros livros sobre a mesma época e as mesmas personalidades ou o mesmo assunto, inscreve-se no fluxo da história.

Há produtos que apresentam falhas que, embora comprometam a sua utilidade e sejam irritantes, podem ser remediadas por quem os adquiriu. Se um cliente descobre que o automóvel que acabou de adquirir não inclui pneus, poderá, mediante despesa adicional, comprar um jogo e ter um carro inteiramente funcional. Porém, mesmo que o leitor estivesse disposto a pagar um índice remissivo para a edição portuguesa do livro, não há forma de o obter: é uma falha irremediável.

Não é a única da edição portuguesa de A guerra secreta. O livro não parece ter tido revisor, pois nenhum é creditado na ficha técnica e as gralhas são muitas. Só na pg. 50 há quatro, na pg. 85 são cinco; a pg. 233 foi suprimida e em seu lugar é repetida a pg. 223; a meio da pg. 315 surge uma frase completamente incongruente, que depois se descobre ser uma versão bizarra da legenda da figura da pg. 316.

Aqui e ali surgem frases obscuras, como “O princípio fundamental de todo o OSS é o princípio do amadorismo mal treinados são a Cinderela dos serviços secretos norte-americanos” (pg. 354) ou “Os bons relatórios diplomáticos foram alcançados muitas vezes, ou mais que isso, por espiões do campo inimigo” (pg. 365). Na pg. 543, Himmler e o político suíço Jean-Marie Musy discutem “uma troca de camiões para judeus” (?).

Heinrich Himmler em 1945. No final da guerra, Himmler parece ter tentado limpar o seu tenebroso cadastro, ao negociar algumas medidas em favor dos judeus que tudo fizera para exterminar

No trecho que se ocupa da ousada passagem dos cruzadores alemães Scharnhorst e Gneisenau pelo Canal da Mancha, em Fevereiro de 1942, nas barbas dos britânicos, menciona-se um ataque de aviões-torpedeiros Swordfish, a meio do dia 12, em que “todos os 825 torpedos do Esquadrão foram desperdiçados”. É verdade que, nesse ataque, todos os torpedos falharam o alvo, mas a pontaria britânica não era tão má como pode depreender-se da frase acima, pois o esquadrão de Swordfish que protagonizou o ataque contava com apenas seis aparelhos e cada um destes aparelhos só transporta um torpedo. “825” era o número do esquadrão que atacou os navios alemães.

Os torpedeiros britânicos Fairey Swordfish, embora lentos e de aspecto frágil e antiquado, conseguiram afundar ou danificar vários navios alemães e italianos durante a II Guerra Mundial

É provável que o “Heinkel III” (que surge mais do que uma vez) seja um bombardeiro Heinkel He-111 e o “hidroavião Tânger” que o almirante Nimitz envia num ataque de diversão contra Tulagi seja o porta-hidroaviões Tangier.

Na pg. 133, num trecho que trata dos confrontos ligados à luta entre americanos e japoneses em torno de Guadalcanal, menciona-se a “Batalha do Cabo Esperança”, que alguém na edição portuguesa achou por bem especificar que se situa “a norte da Islândia”. O Cabo Esperança, perto do qual tal batalha foi travada, a 11-12 de Outubro de 1942, é o ponto mais a norte da ilha de Guadalcanal. Fica nas Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, e é natural que com estas bruscas alterações de latitude e longitude e sem o GPS do índice remissivo, o leitor se sinta por vezes perdido a meio de A guerra secreta.

A logística americana afadiga-se numa praia de Guadalcanal, final de 1942. A flora sugere que não estamos a norte da Islândia