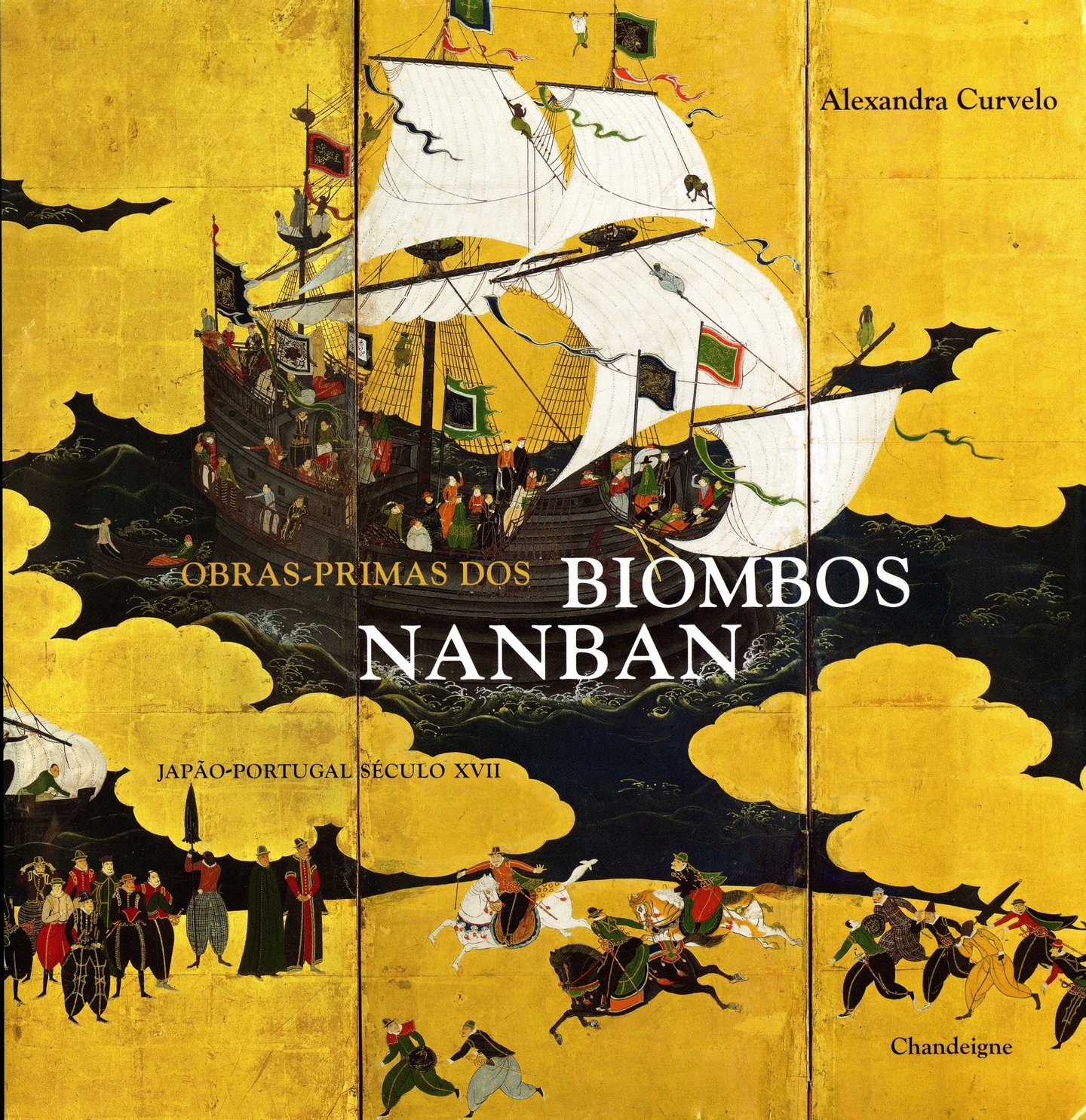

Título: Obras-primas dos Biombos Nanban

Autor: Alexandra Curvelo

Editora: Chandeigne (Paris)

Páginas: 176

Preço: 35 €

As grandes obras de arte são mais que elas mesmas, são também aqueles que as estudam e comentam superiormente. Porém, nem sempre o tempo da maior evidência pública dessas obras coincide com o tempo em que os seus melhores estudiosos alcançaram a mais alta sofisticação interpretativa.

Foi já bem depois da longa celebração dos descobrimentos portugueses que Peregrinaçam de Fernão Mendes Pinto (1614) foi objecto de um “restauro textual” e de um estudo histórico realizados por um prolongado laboratório internacional de grandes especialistas da Ásia financiado pela Fundação Oriente (2010). O Itinerário, viagem ou navegação para as Índias Orientais ou Portuguesas, de Jan Huygen van Linschoten (1596) — à época um best-seller europeu acerca das nossas peripécias comerciais no Oriente e o modo de nos contornar olimpicamente — teve a sua primeira edição portuguesa quatro séculos depois disso, como resultado do monumental trabalho de tradução e estudo de Arie Pos e Rui Loureiro (1997-98), mas depois de duas tiragem caras e luxuosas, logo esgotadas (incluíam as célebres gravuras de Goa), ninguém se propôs reimprimi-lo em livros baratos e acessíveis, como amplamente se justificaria.

Aliás, todo o excepcional trabalho historiográfico-editorial desenvolvido ao longo de década e meia sob o forte estímulo ou patronato da Comissão dos Descobrimentos foi reduzido a um refugo de bons livros e catálogos de paradeiro quase desconhecido e sem evidência comercial, raros são os trabalhos em curso e os “editores” portugueses abandonaram em bloco essa temática, quiçá irrelevante para eles. E chegamos a uma situação em que é o editor Michel Chandeigne quem se ocupa de trazer a lume — em Paris — trabalhos novos acerca dos portugueses na Ásia. Fica a ideia de que revisitámos a nossa “idade de ouro” como quem avista de longe uma chuvada tropical: densa, poderosa, fascinante, mas rápida. Passou, já lá vai, não se pensa mais nisso. Fica a memória difusa de um espectáculo único, e chega! Muito típico…

“Panos pintados que se dobram”

Mais do que os dois livros de Mendes Pinto e de Linschoten, mais do que as tapeçarias de Pastrana e de Viena de Áustria, que narram feitos gloriosos por encomenda dos próprios protagonistas ou seus descendentes, os biombos nanban, de inconfundível beleza artística e exclusividade, são um caso à parte em quaisquer “encontros de culturas” distantes, autênticas dádivas a visitantes que trouxeram de muito longe novidades a uma civilização milenar. O próprio sentido da palavra o diz: uma “coisa nanban” é “algo de maravilhoso ou revolucionário”. Não há em todo o mundo representações equivalentes; e a maior surpresa é que, se em 1960 estavam identificados 60 biombos, há dez anos foram recenseados 93 (calcula-se que tenham sido 200!) — toda uma produção em larga escala sobre um motivo praticamente único (a Nau do Trato), a larga maioria dela em colecções e museus japoneses. Mais que toda a nova cartografia, estes biombos japoneses parecem-me a consequência lógica, embora a mais distante, dos Painéis de São Vicente.

A arte nanban não se limita a estes “panos pintados que se dobram” em residências de comerciantes nipónicos de cidades portuárias (que os viam como engimono “portadores de boa sorte ou fortuna”) ou de grandes dignitários militares e políticos. Inspirou também o mais sofisticado trabalho de artífices da laca, do ferro, do ouro e da madrepérola, em produções de inexcedível elegância como o raro biombo cartográfico “A rota marítima de Osaka a Nagasaki”, c. 1620, a máscara talvez cerimonial representando um rosto português com o nariz exagerado, estribos, guardas de espadas e os capacetes militares kabuto, moldados à maneira de um chapéu de abas português (de que se conserva exemplar no castelo de Osaka), ou objectos de uso corrente, como caixas de alimentos, escritorinhos de banca, oratórios, caixas de jogo, tecidos para vestuário, uns raros sapatos ocidentais em metal, feitos para um samurai de alto escalão, e até um leito desmontável.

Não por acaso, Armando Martins Janeira (1914-88) — embaixador de Portugal naquele país, que adquiriu para si um biombo nanban em Kyoto e editou um livrinho sobre teatro Nô em rigoroso figurino gráfico japonês, replicando o que Wenceslau de Moraes havia feito sobre a arte do chá — abre o seu livro fundamental sobre a presença portuguesa naquele país com a frase lapidar: “Com excepção do Brasil, em nenhum país Portugal exerceu tão profunda influência como no Japão” (Dom Quixote, 1970, p. 11). Ainda hoje, informa-nos Yoshi Miki, realizam-se festivais anuais em cidades como Sakai, Obama e Nagasaki, nos quais “os figurantes vestem-se com trajes nanban, reproduzidos das figuras dos biombos”. “Cada um pode simular ser um padre, marinheiro, ou capitão”. Este antigo conservador superior de museu também gosta de pão-de-ló, que compra numa confeitaria do seu bairro, numa caixa estampada com um biombo nanban…

O interesse português por estes biombos é tardio. O principal par de biombos no Museu Nacional de Arte Antiga foi adquirido em 1952, enquanto um do Victoria & Albert Museum, de Londres, lá entrou em 1883. Em Dezembro de 1960 coube ao japonês Kiichi Matsuda, da Universidade de Osaka, publicar na revista Colóquio, da Fundação Gulbenkian, um primeiro artigo abrangente, e três anos depois, em parceria e em Tóquio, um livro sobre manuscritos históricos imbutidos no biombo do Museu de Évora. Adquiridos na capital japonesa em 1955, os dois biombos de Soares dos Reis, no Porto, só foram seriamente estudados em 2009 por Paula Carneiro, depois de num restauro na origem, oito anos antes, se ter descoberto no seu interior uma enorme quantidade de documentação histórica… O terceiro biombo do Museu de Arte Antiga foi comprado em 1974. Outro (inv. 1640), algures “após a Segunda Guerra Mundial”. O primeiro trabalho relevante em língua portuguesa é de 1986, e feito pela especialista em artes decorativas Maria Helena Mendes Pinto, por sinal uma descendente de Fernão.

Botan, “botão”

Depois de terem sido exibidos na Europália portuguesa de Bruxelas, em 1991 (numa mostra por ela comissariada, com Pedro Canavarro, e muito baseada, ainda, nos exemplares em museus e colecções portuguesas e continentais), os biombos ficariam cada vez mais em evidência: Lisboa Capital Europeia da Cultura 1994 recebeu uma exposição de vestuário japonês neles representados, e nesse mesmo ano Madalena Ataíde Garcia, uma conservadora do Museu Nacional do Traje, apresentou ao Conselho Internacional de Museus reunido em Macau uma comunicação sobre o traje português nos biombos, indicando 15 palavras portuguesas sobre vestuário que foram adoptadas pelos japoneses, entre as quais o indispensável botan, “botão”.

Em 2002 saiu na revista Oriente um ensaio de Sofia Diniz sobre igrejas dos jesuítas neles representadas. Os antiquários londrinos Jorge Welsh e Luísa Vinhais também produziram dois bons livros sobre arte nanban, depois de a Christie’s ter vendido em Setembro de 2004, a um coleccionador norte-americano de arte japonesa — a troco de uma alegre fortuna —, um par de biombos com parecença aos do Museu das Janelas Verdes. Outra venda da mesma leiloeira, em Nova Iorque, alcançou mais que 4 milhões de euros, em Março de 2011. Historiadores japoneses fizeram notar nas últimas décadas um forte movimento de trasladação de biombos de colecções privadas para museus centrais e locais do país, e progressos foram alcançados em 2003-5 numa investigação histórica financiada pelo governo japonês, de que resultou um catálogo comprovado, impresso em 2008. Em 2009, o Museu Soares dos Reis realizou a citada exposição, e no ano seguinte o Museu do Oriente apresentou “Encomendas nanban: os portugueses no Japão da Idade Moderna”.

Esta última exposição foi comissariada por Alexandra Curvelo, 45, autora destas Obras-Primas dos Biombos Nanban. Orientada por Rafael Moreira, defendera em 2008, com nota máxima (“Muito Bom com distinção e louvor”), a sua tese de doutoramento em História da Arte, precisamente sobre “a arte nanban e a sua circulação entre a Ásia e a América: Japão, China e Nova-Espanha (c. 1550 a c. 1770)”. Além disso, colaborara já com um estudo sobre os biombos num livro co-dirigido por Dejanirah Couto — Empires éloignés. L’Europe et le Japon (XVIe-XIXe siècle), 2010 — e, enquanto conservadora do Museu Nacional do Azulejo, de 2009 a 2014, realizou considerável trabalho em proximidades temáticas, artísticas (porcelana e azulejaria) e geográficas (China e Índia). Desenvolvendo actualmente uma investigação sobre missão cristã e seitas budistas durante a presença portuguesa naquele país (c. 1549 a c. 1647), viaja com regularidade ao Japão, estudou japonês, e toda esta abrangência e trabalho de campo (que a aproximam de Luís Filipe Thomaz, 73) propiciam-lhe um invulgar conhecimento histórico e artístico integrado e comparativo, da maior acuidade.

Os biombos nanban não são para ela, portanto, apenas uma fonte histórica privilegiada, nem a sua abordagem se fixa no miolo de uma história da arte a longa distância — ou excessiva proximidade — dos objectos que estuda. E isso permitiu-lhe seleccionar 13 biombos, para comentar o melhor dessas “narrativas pintadas” (p. 230): as pequenas cenas em close up, o movimento, a expressão e a hierarquia das dezenas de figuras nos cortejos de mercadores, fidalgos e auxiliares (intérpretes malaios e escravos africanos) ou no transbordo, peso e venda das cargas comerciais, a cordialidade entre credos, a arquitectura jesuíta acomodada aos costumes locais ou mesmo os malabarismos, quase circenses, dos marinheiros nos cordames dos navios, geralmente escravos negros, malabares e gurezates.

Naus armadas

Epicentro, digamos assim, dos biombos, Nagasaki beneficiava de inigualáveis localização geográfica e configuração topográfica: as montanhas envolventes serviam-lhe de muralha defensiva natural. A antiga aldeia de pescadores tinha tudo para se tornar, com os anos, uma cidade cosmopolita e próspera, onde chegavam mercadorias de todo o mundo. Curvelo informa que “se nas primeiras viagens realizadas ao Japão a nau tinha cerca de 400 a 600 toneladas, no final do século XVI [isto é, sessenta anos depois] já podia chegar às 1200 ou 1600 toneladas” (p. 71). Saía de Goa em Abril ou Maio e demorava mais de um ano a chegar ao Japão, pela necessidade de carregar mercadorias (incluindo animais raros) pelo caminho e aguardar por monções favoráveis à navegação. A longa permanência da Nau do Trato (de dois a seis meses, dependendo ainda das monções) em Nagasaki permitia a pintores formados em escolas pictóricas — os Kanô e os Tosa — e alojados em castelos próximos, que decoravam, a observação demorada e prazeirosa, “atenta aos pormenores” (p. 15), dos exóticos encontros entre mercadores e religiosos, das expressões de espanto e empatia, do transporte de oferendas, da especificidade das mercadorias europeias ou asiáticas, como a seda chinesa, porcelanas, almíscar, ou a novidade dos óculos do jesuíta, do apito do capitão-mor, da espingarda do soldado, ou a raridade muito apreciada de animais estrangeiros.

A folha de ouro abundantemente aplicada em nuvens (com relevos) e terra (plana) domina estes biombos de quase 4 metros em papel gasakushi ou torinoko sobre armação de madeira, ocasionalmente com moldura de seda ou laca, e tintas feitas com pigmentos minerais, favoráveis a cores alegres. Tinha como função técnica primordial “iluminá-los” “nos interiores sombrios e de luz tremeluzente das habitações japonesas” (p. 94), mas também unifica habilmente espaços, confere profundidade e justapõe os “dois mundos” em contacto. Os selos do destacado pintor Kanô Naizen (1570-1616) num par de biombos de c. 1600 (uma rara assinatura) permitiram conjecturar (p.125) que eles seriam colocados habitualmente frente a frente, com os espectadores no centro, e não na continuidade um do outro, como muitas vezes são vistos.

Com a entrada em cena de holandeses e ingleses, as naus passaram a viajar pesadamente armadas e isso é visível nos biombos tardios, sendo um factor da sua datação. O mesmo sucede com a presença de religiosos que chegaram depois dos jesuítas, facilmente identificados por longas capas pretas: os franciscanos e dominicanos com pés nus, escapulários de burel de lã castanha, e agostinhos de capa cinzenta, todos estes em posições sempre subalternas em relação àqueles, e em número reduzido.

No biombo do Museu do Oriente, já do início do século XVII, parece reconhecer-se Alessandro Valignano. Muito alto, e de impressionante presença física, o padre visitador e autor de Advertimentos e Avisos acerca dos Costumes e Catangues de Jappão (1581) seria paradoxalmente acolhido com receio e desconfiança: “O seu nariz era idêntico a uma concha […] agarrado como uma ventosa à cara. Os olhos eram tão grandes como óculos, e o seu interior amarelo. […] A sua altura excedia os sete pés e era todo preto; apenas o seu nariz era vermelho. […] Todos correram a vê-lo, enchendo as ruas numa total falta de ordem. E todos concordaram que esta aparição foi ainda mais assustadora do que a do mais aterrador dos demónios” (1639) — o que fez dele, que recomendava máxima empatia aos missionários, uma das razões para “a expulsão dos portugueses do Japão em 1640, acompanhada pela supressão do cristianismo dentro da aristocracia guerreira e por uma longa e meticulosa política anticristã contra os japoneses suspeitos de práticas cristãs” (p. 151).

Graficamente, o livro é bem estruturado, na linha da competência estética a que Chandeigne nos habituou. Falta-lhe claramente o benefício das macrofotografias que permitem dispor, num livro — e por maioria de razão tratando-se destes biombos —, a riqueza dos pormenores figurativos e cromáticos muito dificilmente alcançáveis a olho nu numa sala de museu. Entende-se que não tenha sido possível essa campanha fotográfica directamente vincada à paginação, de que tivemos o mais perfeito exemplo no catálogo do Museu Soares do Reis, desenhado por Pedro Falcão. Além disso, teria sido generoso incluir numa dupla página final todos os biombos escolhidos, para uma perspectiva global das suas parecenças e originalidades, algumas notas acerca do estado geral de conservação, pois alguns biombos (em Tóquio, Amesterdão, Osaka…) parecem necessitar de restauro, e uma lista dos 93 biombos recenseados e onde podem ser vistos.

O livro teve edição simultânea em francês e em inglês, colocando-o claramente num plano internacional — trinta anos depois do livro pioneiro de Maria Helena Mendes Pinto…